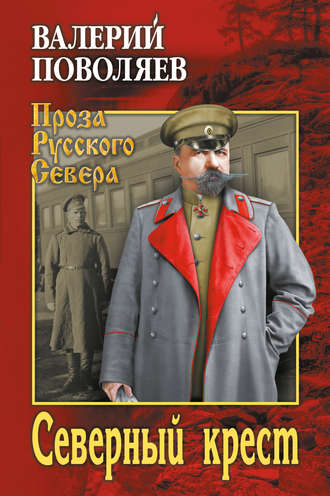

Валерий Поволяев

Северный крест

А так они готовы ужиться с кем угодно, даже с тресочьими душами и оческами-лешими, пригнанными из печорских чащоб, лишь бы им покорно смотрели в рот и с зачарованным видом слушали английскую речь.

Это было грустное открытие. Такая политика могла в конце концов привести к окончательному захвату Северной области.

Десятого января 1919 года Миллер прибыл в Мурманск, где не мешкая пересел на ледокол «Канада». Ледокол взял курс на Архангельск.

Тринадцатого числа – чертову дюжину Евгений Карлович обычно старался избегать, только не всегда это удавалось, – он прибыл в Архангельск, где его встречали высшие чины Северной области. Несмотря на мороз и то, что мундштуки медных труб прилипали к губам музыкантов, оркестр исполнял бравурные мелодии. Музыканты сплевывали на снег лохмотья кожи с окровавленных губ. Председателя Временного правительства Северной области Чайковского в Архангельске не было – он отбыл в Париж.

В голове Евгения Карловича мелькнула усталая мысль о том, что Чайковский попросту сбежал из Архангельска… Вот только почему он это сделал? Кто ответит на этот вопрос? Миллер выбросил сомнения из головы – и без них разламывало череп.

В комнату заглянула Наталья Николаевна, всплеснула руками:

– Боже! Ты здесь? Я и не слышала, как ты пришел. Что же ты не сказал, что появился?

– Ты так хорошо, так вдохновенно играла, что я просто не решился тебе помешать. – Миллер взял ладони жены в свои руки, поочередно поцеловал. Проговорил виновато: – Прости меня.

Со времени их женитьбы прошло много лет, а он продолжал любить эту женщину как в юности, с тем же жаром. Она нежно коснулась пальцами его щеки, улыбнулась понимающе.

– Сегодня повар собирается угостить нас северной семгой свежего посола.

Семга таяла во рту. На столе красовался графин водки с плавающими внутри лимонными корочками. Миллер хоть и не одобрял разные стопочки, рюмочки и вообще крепкие напитки, если их было много, но пару рюмок водки, настоянной на лимонных корках, за обедом мог выпить. Здоровью две стопки повредить никак не могли, а вот настроение поднимали на весь день.

Кроме графинчика на столе было кое-что еще: две бутылки французского вина, белого и красного, в тарелке высилась горкой крупно нарезанная английская консервированная ветчина, мясо – тоже из английских запасов, исландские шпроты, норвежская селедка, а также несколько блюд с продуктами, взятыми на складах у союзников. Только хлеб, лежавший на большом расписном подносе, пшеничный и ржаной, был родным, отечественным, да еще великолепная семга, тающая во рту…

Миллеру сделалось грустно. Не хотел он пить водку, но одну стопку, чтобы поднять себе настроение, придется выпить.

Он придвинул к себе рюмку. Произнес спокойным, чуть хриплым голосом (утром выходил в море – там сильно штормило, дул холодный северный ветер, и генерала просквозило):

– Сегодня в Архангельск вернулся отряд поручика Жилинского. Привез документы от Александра Васильевича Колчака. Я распорядился, чтобы Жилинскому досрочно присвоили звание штабс-капитана.

– Сколько же времени он потратил, чтобы добраться до Архангельска? – спросила Наталья Николаевна.

– Из Омска он выехал двадцать восьмого мая, в Архангельск прибыл сегодня. Прошел полторы тысячи верст.

– Месяц, – задумчиво произнесла Наталья Николаевна, – и полторы тысячи верст.

Еще в марте, восьмого числа Миллер отправил к Колчаку так называемый Сибирский экспедиционный корпус во главе с есаулом Мензелинцевым, который в Омск прибыл в мае. Идея Миллера связать все белые фронты – Северный, Южный, где главенствовал Деникин, Сибирский и Дальневосточный, находящиеся под крылом Колчака, понравилась адмиралу.

Мензелинцев даже сделал подробный доклад в Ставке адмирала, изложил план совместных действий войск Колчака с Северной группой Миллера, сорвал овации, а потом влился со своим отрядом в одну из сибирских армий: Мензелинцеву не терпелось очутиться на фронте.

В экспедиционном корпусе, кроме русских, были англичане – один офицер и два солдата, – в Архангельск они вернулись вместе с Жилинским.

Наталья Николаевна была очень далека от всех этих перемещений, но тем не менее мужа выслушала с вниманием.

– И что будет дальше? – спросила она.

– Мы начнем наступать по Двине на Котлас, потом повернем на Вятку. Под Вяткой и произойдет соединение с войсками Колчака, – лицо Миллера осветилось изнутри, сделалось мягким, – а это… ты даже не представляешь, что это такое! Единый фронт против большевиков – это победа, Тата. Победа, за которую следует выпить.

Миллер налил себе вторую стопку водки. Это не понравилось Наталье Николаевне, она укоризненно посмотрела на мужа. Произнесла тихо:

– Эжен…

– Я понимаю, что в отличие от русских мужиков имею совершенно другую конструкцию и не могу пить водку из горлышка, лихо раскрутив бутылку и опрокинув ее вверх дном. Но я же живу в России…

– Ну и что?

– Россия пьет. И много пьет. – Миллер вздохнул и перевел разговор в другое русло. – Из Мурманска в Архангельск доставлены большие запасы оружия, патронов и обмундирования для передачи частям Колчака…

– В таком случае ты попадешь в подчинение к адмиралу.

– Ну и что? – Миллер махнул рукой, жест был беспечным. – Чего-чего, а этого я как раз не боюсь.

– Может, ты напрасно не принял предложения Временного правительства?

Тридцатого мая курьер привез Миллеру пакет из канцелярии Временного правительства Северной области. В пакете находилась важная бумага – решение правительства о производстве генерал-лейтенанта Миллера в полные генералы, а точнее, исходя из рода войск – в генералы от кавалерии. Формулировка производства была мажорная – «За особые заслуги по воссозданию русской армии».

Прочитав документ, Миллер отрицательно покачал головой:

– Нет, нет и еще раз нет! Носить эти погоны мне еще рано. Вот возьмем Москву, тогда и наденем новые погоны.

Взятие Москвы – достойная цель не только для разрозненных Белых армий, но и для союзников. Для этого надо будет взять Вятку и Казань и, чтобы не зависеть от «колесухи» – Сибирской железной дороги, которую то партизаны пытаются оккупировать, то Блюхер с Тухачевским, – наладить регулярное движение. Идею Колчака начать поход на Москву поддержали и генералы, и союзническое начальство. Москва перед объединенной силой не устоит, как пить дать шлепнется на колени. В этом Миллер был уверен твердо.

Правда, английский генерал Айронсайд[6], командовавший всеми союзническими силами на севере России (в Архангельске этого здоровенного верзилу постоянно знобило и он даже в самые жаркие дни кутался в меха) – человек трезвый, осторожный, запросил свое начальство на Темзе, как ему вести себя в такой ситуации.

Лондон ответил генералу, что вмешиваться в большую драку не стоит и вообще надо готовиться к эвакуации подопечных частей – пора, мол, собираться домой.

Этот намек обрадовал Айронсайда – русский север ему изрядно надоел.

Следом Лондон сделал запрос: а устоит ли Белая армия, если союзники покинут Мурманск и Архангельск?

Айронсайд дал честный ответ: «Не устоит». Джентльмены на Темзе от такой откровенности только рты пооткрывали да недовольно почесали складчатые затылки: «Это не есть хорошо».

Ориентация англичан не на ведение успешных боевых действий, а на эвакуацию войск ничего хорошего не сулила – союзники и без того вели себя вяло, берегли снаряды, мелочились, фыркали по любому поводу и делали вид, что просьб не слышат. Чтобы монитор, плавающий по Северной Двине, мог сделать пару выстрелов, запрашивали Темзу, а если уж речь шла о трех выстрелах, то нужно было едва ли не решение парламента. Союзниками англичане оказались плохими, французы, американцы, финны – еще хуже.

Надеяться, как понимал Миллер, можно было только на самих себя. Очень важны были успехи колчаковцев – если Александр Васильевич сумеет накостылять большевикам на своем фронте, Евгений Карлович с «северными территориями» справится – так по зубам надает, что командирам Красной армии даже печорские вороны будут сочувствовать. Миллер с надеждой смотрел на Колчака. Десятого июня девятнадцатого года адмирал Колчак, как Верховный правитель России, подписал указ о назначении Миллера «Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России, действующими против большевиков на Северном фронте».

По этому поводу Миллер собрал части, находящиеся под Архангельском, и выступил перед ними с бодрой патриотической речью.

– Поздравляю вас с первым шагом по осуществлению объединения России в лице единой армии под главенством одного Верховного главнокомандующего!

Войска так громыхнули «Ура», что с окрестных деревьев на землю попадали оглушенные воробьи.

Все это было, было, было… Только успехов особенных на фронтах так и не дождались, вот ведь как, и это Миллера здорово угнетало.

– Эжен, а что за катер стоит у причала недалеко от нашего дома? – спросила Наталья Николаевна.

– Это не катер, а канонерка, – поправил жену Миллер, – боевой корабль.

– Не может этот боевой корабль случайно пальнуть из пушек по нашим окнам?

– Совершенно исключено, – твердо произнес в ответ Миллер.

– Эжен, у тебя же добрые отношения с генералом Айронсайдом…

– Очень добрые.

– Нельзя ли поговорить с ним по душам, чтобы он помог тебе, помог Колчаку… Ведь осталось совсем чуть-чуть и вы погоните большевиков.

– Во-первых, англичанам совсем неведомо, что такое разговор «по душам» – у них этого понятия даже в природе не существует, во-вторых, любой свой чих Айронсайд согласовывает со своим министерством в Лондоне… Проснется ранним утром и тут же – депешу по радио в Лондон – можно ли ему надеть тапочки и сходить, пардон, в туалет; сходит в туалет и снова запрашивает Темзу: а можно ли ему позавтракать? Это же англичане, люди, которых мы знаем несколько сот лет и несколько сот лет не можем понять. Мы могли бы смять красных еще в мае, когда на фронте у них были огромные дыры, дезертировали целые полки, но ни Нокс[7], ни Жанен[8], – английский и французский генералы, сидящие в Сибири, – палец о палец не ударили, чтобы помочь нам. Хотя Нокс разослал по частям телеграмму о том, что Казань и Вятка будут заняты Сибирской армией к такому-то сроку, после чего одно подразделение будет направлено в Архангельск для соединения с нами – тогда начнется наступление на Москву. Телеграмма так и осталась телеграммой. Хотя ее довели до сведения всех русских командиров.

За окном послышался грохот, затряслась земля. Тучка воробьев, мгновенно умолкнувшая, снялась с дерева, растущего во дворе дома, занимаемого Миллером, и низом унеслась в сторону. По двору пробежало несколько встревоженных солдат из комендантской роты.

– Что это? – спросила Наталья Николаевна.

– Английский танк, – спокойно пояснил Миллер. – Совершает маневры по улицам города.

– Я представляю, что будет, когда это страшилище появится где-нибудь около Онеги.

– Там появиться страшилищу не дано – утонет в вязкой земле.

Через пятнадцать минут Миллер вновь отбыл к себе, в роскошный тихий кабинет, украшенный картинами, со старой дорогой мебелью, с огромными напольными часами в углу. Говорят, часы эти когда-то украшали царский кабинет в Зимнем дворце, но потом кто-то вывез их из Питера… Так это или не так, Миллер не знал, он просто многозначительно помалкивал, когда речь заходила об этих часах.

В приемной к генералу шагнул дежурный адъютант. Лицо его было расцвечено улыбкой. Вид его был такой радостный, как у боевого корабля с праздничными флагами.

– Добрые вести, Евгений Карлович, – сказал адъютант, протягивая Миллеру кожаную папку. – Из Лондона.

Миллер неторопливо прошел к себе, открыл папку. Новость действительно, была доброй – вместо эвакуации военное министерство Великобритании предписывало Айронсайду начать широкое наступление на большевиков.

Генерал улыбнулся. В темном, толково и дорого обставленном кабинете его, кажется, сделалось светлее.

– Ну что ж, – произнес Миллер громко и довольно потер руки – у него возникло ребяческое настроение, – теперь дело сдвинется. Надоело топтаться на одном месте: ни мы большевиков, ни большевики нас… Спать на позициях можно.

Он побрякал в валдайский колокольчик, стоявший на аккуратном подиуме, вызывая адъютанта. Тот незамедлительно возник в дверях.

– Милейший, а что за канонерка стоит в городе у причала? – спросил Миллер.

– Не канонерка, а миноноска, ваше высокопревосходительство.

– Я знаю, что миноноска, но суть от этого не меняется. Что за корабль? Зачем он там?

– Протокольное присутствие. По договоренности с англичанами. Как символ мощи нашего флота…

– Да уж, мощи, – Миллер не выдержал, усмехнулся, – такой мощи, что я каждый раз путаю ее с мощами. Распорядитесь от моего имени, чтобы эту посудину убрали с самого видного места в Архангельске. Пусть лучше займется делом и пройдется по Двине или Онеге, по селам, которые недавно бунтовали, – пользы будет больше.

Адъютант поспешно вытянулся.

– Будет исполнено, ваше высокопревосходительство!

– Максимум, что может сделать команда такого дежурного корабля, – обрюхатить пару кухарок из ближайших домов, да еще – поточить лясы на набережной.

Миллер знал, что говорил, он и сам, можно сказать, пострадал от какого-то слишком расторопного матроса – тот сумел начинить икрой миллеровскую кухарку Авдотью. Пришлось Авдотью, румяную девушку с толстыми репчатыми пятками и завидной соломенной косой до пояса, отправить в деревню – «на созревание» и, пока в доме не появился повар-мужчина, переходить на обеды из офицерской столовой. Это Миллеру не понравилось. Особенно вкусно Авдотья пекла северные пироги с семгой и свежей треской – во всем Архангельске не было человека, который мог бы с ней сравниться в этом мастерстве.

Жалко было Авдотью. Но ничего не поделаешь – природа взяла свое. Миллер пробовал узнать у несчастной кухарки, кто же папаша будущего дитяти, и по доброте душевной помочь Авдотье, приволочь ловкого малого за ухо в сенцы, поставить его на колени перед женщиной, чье лицо распухло от слез, но Авдотья не выдала его.

Через десять минут к Миллеру приехал генерал Марушевский[9], с которым он душа в душу проработал уже полгода – Марушевский командовал Северными войсками до прибытия Миллера, был очень опытным штабистом, а после приезда Миллера стал его заместителем в войсках.

Миллер поднялся с кресла и пошел навстречу Марушевскому.

– Слышали новость, Владимир Владимирович?

– Слышал. – Глаза Марушевского обмахрились мелкими морщинками-лучиками. – Это означает, что дни большевиков сочтены. Кстати, Евгений Карлович, предлагаю съездить в лагерь военнопленных, поговорить с перебежчиками. Из Красной армии начался массовый отток солдат.

Миллер чуть приметно усмехнулся.

– Для нас это – лишние рты.

– Прокормим, – убежденно произнес Марушевский. – Такие лишние рты нам – не помеха. Прокормим. Они – не в тяжесть.

– Съездить, посмотреть на перебежчиков надо, – сказал Миллер, – вы правы. Сделаем это сегодня же, в перерыв между заседаниями штаба и правительства.

Заседание правительства было назначено на вечер, заседание штаба – на половину четвертого дня. Время спрессовалось, сделалось жестким, как металл, и, как металл, упругим. Миллер радовался тому, что многое успевал сделать, хотя еще вчера он и не предполагал, что ему придется заниматься вопросами, о которых он даже сегодня утром не имел никакого представления, решать судьбы не только подчиненных ему солдат, но и ведомств, о предназначении которых он мог только догадываться.

Оказалось, что у какого-нибудь министерства по ловле трески столько функций, что можно сломать ноги только в одном перечне их, единственное, чем не командует это ведомство, так направлением ветра над Белым морем и густотой дыма, выползающего из пароходных труб.

Позиция Марушевского на этот счет была Миллеру хорошо известна: Марушевский считал, что вся власть в Северной области должна принадлежать только военным, а дело гражданских – сидеть на своих шестках и помогать армии. Миллер же был в этом отношении более гибок, он оставлял часть функций за гражданскими…

День был яркий, солнечный, в розовом небе, будто сыр в масле, купался яркий желтый диск; по улицам, словно опасные свинцовые пули, носились тяжелые слепни, врезались в ветровое стекло машины, на которой ехали Миллер с Марушевским, размазывались по прозрачной тверди, будто жирные лепешки, стекали вниз, на лаковый капот «паккарда».

На берегах Двины сидели мальчишки, таскали из воды синих сорожат, шустрых жирных рыбешек, одуревших от света и тепла; попадая на берег, сорожата вели себя буйно – сминали лопухи и былки осота, взбивали пыль и ловкими лепешками скакали назад в воду. В местах более южных сорога была известна под другим названием – плотва.

У плотвы по весне бывает хороша икра; когда эта рыба идет на нерест – плотвой не брезгают даже выдающиеся рыбаки, в остальном же плотва – обычный корм для кошек, и ловцы, знакомые с вкусом семги, миног, зубатки и трески, просто-напросто вышвыривают ее из сеток. Миллер косился на голоногих пацанов и – если быть откровенным – завидовал им. Мы вообще часто завидуем тем, кто не успел еще испортить свою жизнь, не покинул страну детства, завидуем даже самим себе, оставшимся в детстве, вот ведь как.

Генерал Миллер не был исключением из правил. До его пятидесятидвухлетия оставалось два месяца – он родился двадцать пятого сентября 1867 года в дружной обедневшей семье дворян, исповедовавших лютеранство. Немцы Миллеры и в России сохранили это вероисповедание, не качнулись ни влево, ни вправо. Детство запомнилось ему катанием на санках, походами в старинные пещеры, а также выездами на охоту, самыми азартными видами которой были травля зайца борзыми и ночные бдения на овсах в ожидании косолапого. Еще – гимназическими балами в дворянском собрании. Те светлые дни иногда снились Евгению Карловичу, и утром он просыпался с влажными глазами… Это стало у него уже правилом: сны из прошлого обязательно вызывали благодарные слезы.

Раньше время тянулось медленно, каждый прожитый день был равен целой эпохе, а месяц – столетию, сейчас же время бежит стремительно, как этот вот «паккард», только верстовые столбы мелькают, косо заваливаясь назад и исчезая в пространстве… Говорят, великий Толстой, подметивший эту особенность времени, вывел и некую формулу такого поведения. Раньше, в восьмилетнем, скажем, возрасте, один прожитый год составлял всего одну восьмую часть оставшейся позади жизни, а в пятидесятилетнем возрасте один прожитый год составляет уже одну пятидесятую часть.

Одна пятидесятая промахивает в шесть с лишним раз быстрее, чем одна восьмая.

Деревянный мост, ведущий в Соломбалу, был запружен подводами – на мосту, в самой середке, сцепились оглоблями две телеги, закупорили узкое пространство.

Конвой, сопровождавший машину генерал-губернатора, тесно окружил машину, не давая к ней приблизиться – всякое ведь может быть, из такой толкучки очень легко стрелять в генералов, сидящих в автомобиле. Несколько человек на лошадях, во главе с корнетом, протиснулись вперед, завзмахивали нагайками, расталкивая пробку.

Миллер поморщился – не любил, когда конвой работал нагайками.

Через двадцать минут машина Миллера затормозила перед высокими зубчатыми воротами, за которыми был спрятан некий загон, сколоченный из толстых необработанных досок-дранок. Дранку на Севере щепили из высоких, обрубленных и сверху и снизу обабков, она была сплошь в опасных длинных остьях-занозах.

В сопровождении конвоя Миллер прошел на территорию лагеря. И хотя лагерь располагался под открытым небом, насквозь продувался ветрами, в каждом углу его жило по нескольку сквозняков, все равно в ноздри генералам ударил спертый дух. Это был запах немытого тела и вшей. Миллер достал из френча платок, поднес к лицу – сделал вид, что сморкается.

Охрана плотно окружила его и Марушевского. Впереди всех встал корнет, положил руку на расстегнутую кобуру, из которой выглядывала рукоять кольта. Глаза корнета грозно ездили то в одну сторону, то в другую. Миллер не выдержал, улыбнулся – корнет в его конвое был человеком новым, потому так себя и вел. Правда, жизнь и самого Миллера, и Марушевского зависела от таких людей, как этот корнет, и генерал ощутил в себе невольную благодарность к корнету, покосился на него с симпатией.

Перебежчики, угрюмо набычившись, смотрели на генералов – ждали, что те скажут.

Миллер пожалел, что оставил в кабинете стек – подарок генерала Айронсайда, ткнул пальцем в ближайшего пленного, высокого, с военной выправкой человека, с независимым видом отвернувшегося от генералов.

– Кто таков? – спросил Миллер.

Пленный вытянулся, отчеканил:

– Бывший поручик Чижов.

– Почему бывший?

– Раненым попал к красным, те и переоформили меня в свою гвардию, дали под начало батальон…

– К нам перешли добровольно?

– Так точно! Ждал удобного момента, ваше высокопревосходительство. Момент представился, но не сразу…

– Взять в руки оружие и повоевать за матушку Отчизну готовы?

– Так точно!

Миллер перевел взгляд на следующего пленного.

– Кто таков?

– Дроздов Федор Николаевич.

– Где служил?

В рыжеватых глазах Дроздова мелькнуло смятение. Он помял рукою горло, перевязанное серой замызганной тряпкой.

– В Онеге, в красногвардейском отряде, охранявшем переправу через реку. Там сложная переправа, а без нее дороги нет никуда, господин генерал.

Конечно, экземпляр этот был примитивнее поручика, хотя подкупали рыжеватые живые глаза, блеск, трепетавший в них.

– А по воинской специальности кто? – спросил Миллер.

– Сапер.

Миллер оживился.

– Саперов нам не хватает. Отойдите-ка, милейший, в сторону, в распоряжение моего адъютанта. Он запишет ваши данные.

– Я уже служил под вашим началом, господин генерал. Когда услышал, что вы стали командовать войсками, решил перейти на вашу сторону.

Отрадный поступок.

– Где именно служил? – решил уточнить Миллер.

– На Северо-Западном фронте, под Ригой.

Миллер покачал головой – Северо-Западный фронт, где он тянул лямку в должности начальника штаба армии, которой командовал генерал Плеве[10], оставил в его памяти не самый добрый след. И прежде всего – сам Плеве Павел Адамович, до обмороков изводивший подчиненных своими придирками. Дело доходило до унижений, после которых офицеры стрелялись. А Павлу Адамовичу хоть бы хны, только баки свои оглаживал да с загадочным видом поглядывал куда-то в сторону, будто хотел заглянуть за горизонт.

Начальник штаба не был исключением – пожалуй, от старого капризного генерала ему доставалось больше всех. Дело дошло до того, что Миллер как-то пожаловался своему гостю – протопресвитеру русской армии и флота отцу Георгию Щавельскому:

– Мочи нет работать с ним… Не могу больше. – Миллер помял пальцами горло, потом ребром ладони провел себя по кадыку – жест был простонародный и очень понятный. – Не дай бог опоздать к нему на доклад на пять минут – тут же устраивает скандал. И никогда не поинтересуется, почему опоздал. – Миллер невольно покрутил головой – ему было больно.

Всем, всему Северо-Западному фронту было известно, какой Миллер аккуратист, как четко действует, а если уж он куда-то не приходит вовремя – значит, на то есть очень серьезные причины.

– Я готов пойти куда угодно, кем угодно, лишь бы был избавлен от такого начальника. – Голос Миллера сделался влажным, генерал был очень расстроен.

Отец Георгий понял, что происходит в душе Миллера, в успокаивающем жесте положил руку ему на плечо.

– Готов пойти куда угодно и кем угодно, – повторил Миллер, вновь помял пальцами горло, – хоть командиром батальона в соседнюю армию. Служба с Павлом Адамовичем становится хуже каторги.

– Я постараюсь вам помочь, – пообещал отец Георгий.

Он помог – передал содержание разговора самому Николаю Александровичу, государю. Тот хорошо знал Миллера по службе в лейб-гвардии – проходили по спискам одного полка. Николай Второй просьбу запомнил. Двадцать третьего августа 1915 года государь занял пост Верховного главнокомандующего, сместив с этого места своего двоюродного дядю, великого князя Николая Николаевича[11]. Через несколько дней новый Верховный произвел рокировку в руководстве Северо-Западного фронта – забрал к себе в Ставку Алексеева, командовавшего фронтом, на его место передвинул Плеве, а на место Плеве поставил генерала Гурко – толкового молодого ироничного командующего.

Работать с Гурко было приятно.

Однако без Плеве, честно говоря, как-то скучно сделалось. Миллер потом много раз спрашивал себя – а не слишком ли он завысил планку своих претензий к Павлу Адамовичу?

Вот о чем он вспомнил в завшивленном, грязном, насквозь пропахшем бедой лагере военнопленных в Соломбале. Собственно, это даже не лагерь был, а обычный фильтрационный пункт.

Кое-кому из находящихся здесь людей предстояло побывать в настоящем лагере, кое-кому – надеть погоны Белой армии и пойти на фронт.

– Служили в Пятой армии? – спросил у солдата Миллер.

– Так точно. В отдельном саперном батальоне.

Существовал такой батальон в Пятой армии. Очень нужное было подразделение.

– Командующим армией тогда кто был – Плеве или Гурко?

– Этого я не знаю, господин генерал. Так высоко я не летал.

Миллер понимающе качнул головой, перешел к следующему перебежчику, круглому, как шар, – от голода люди, случается, опухают и делаются круглыми, как надутые воздухом пузыри, – с лишаями на крупной, остриженной под ноль голове.

– Кто таков? – спросил Миллер.

Лишаистый поднял на Миллера равнодушные глаза.

– Фейерверкер артиллерийской бригады Сомов, – тихо проговорил он.

Фейерверкер – это унтер, только артиллерийский, человек в любой армии, независимо от ее штандартов, очень нужный. Без фейерверкеров не обходится ни одна подготовка к наступлению.

– Почему ушел от красных?

– Не хочу воевать со своими.

– На фронте давно?

– С августа четырнадцатого года, – сказал фейерверкер и добавил: – Имею два Георгия и три ранения.

Большинство из тех, кто толпился сейчас на маленькой, хорошо прогретой солнцем площади временного лагеря в Соломбале, были такие, как Сомов, – уставшие от войны, ко всему равнодушные. Их даже под суд нельзя было отдавать, настолько выдохлись, устали, мечтали они только об одном – поскорее добраться до родного порога.

Миллер поговорил еще с несколькими солдатами, потом стянул с рук перчатки и вместе с Марушевским отошел в сторону.

– Полагаю так… Всех этих людей надо проверить в деле, иначе саперы, попав в наши части, могут оказаться обыкновенными щипачами, любителями забираться в продуктовые и вещевые склады, а фейерверкеры – рядовыми тыловыми возчиками. Полагаю, что на фронт посылать их не резон, а вот включить в десант, который пойдет в рейд по Двине, следует.

Такой рейд планировалось провести вместе с англичанами в ближайшее время. Кроме британских мониторов[12] в рейде должны были принять участие и русские суда, в частности миноноска, до последнего времени охранявшая «присутственное место» генерал-губернатора.

Параллельно с рейдом было решено начать наступление на Двинском направлении: сил у красных там осталось только на то, чтобы бить блох в окопах, поэтому вряд ли они сумеют удержать свои позиции.

Айронсайд уже несколько раз говорил Миллеру, что главной целью этого наступления должен быть Котлас.

– Котлас! – произносил Айронсайд торжественно, взметывал руку и всовывал в глазницу увеличительное стекло, зажимал его сверху упругой бровью. – Котлас и только Котлас, вот что нас интересует.

Худощавое вытянутое лицо английского генерала нервно дергалось, и Миллер понимал, чего боится Айронсайд. Боится не провала наступления и потерь среди своих солдат, не неизбежной дырки в финансах – только один выстрел из орудия с английского монитора стоит столько, сколько мастера тратят на возведение деревенской церкви, – а боится своего начальства, язвительного окрика с берегов Темзы, горластых журналистов, способных превратить любого боевого генерала в кусок пипифакса – туалетной бумаги. Когда Миллер осознал это, ему сделалось грустно.

* * *

Миноноске, которой командовал лейтенант Лебедев, пришлось идти не на Двину, а дальше – на Онегу, чистую широкую реку, полную плоских, с буйной кудрявой водой перекатов, порогов и других опасных мест. Англичане, хотя и были их плоскодонные мониторы приспособлены к плаванию в таких местах, на Онеге могли запросто напороться на камни.

Узнав о том, что миноноске придется идти на Онегу, Лебедев привычно щелкнул кнопками перчаток:

– Онега так Онега. Все лучше, чем охранять раскисшие по летней жаре нужники губернского начальства.

Стоять у старого сгнившего причала и сбрасывать в воду крыс было противно – это занятие позорило Андреевский флаг, развевавшийся на корме, и, честно говоря, Лебедеву изрядно оно надоело. Иногда он слышал сочное шлепанье даже сквозь сон – крысы лезли на корабль особенно активно ночью и срывались с причального конца в воду, – передергивал плечами и просыпался.

Чистое, гладко выбритое лицо Лебедева делалось брезгливым, когда он получал очередное задание по охране какого-нибудь широколампасника, но свою точку зрения лейтенант старался держать при себе, лишь щелкал кнопками перчаток и привычно вскидывал руку к козырьку:

– Задание принято!

На этот раз он порадовался, что не придется охранять очередного деятеля – специалиста просиживать кресла. На лице лейтенанта эта радость никак не отразилась, и он произнес ровным спокойным голосом:

– Задание принято!

Но все-таки чего не было в его биографии, того не было – он ни разу не ходил на своем корабле по капризной Онеге. По Северной Двине ходил, по Печоре ходил, но у Двины и Печоры дно совсем другое, там много глубоких мест, а своенравная Онега имеет кучу мелей и вообще таких мест, где можно потерять не только корабль, но и команду.

У миноноски было два скорострельных орудия: одно стояло на носу, второе – на корме. Для похода на Онегу этого было мало. Наверняка придется брать на борт десант, который нужно будет поддерживать огнем… Надо было поставить хотя бы пару пулеметов – рядом с орудиями. Конечно, хорошо бы и орудие к ним присовокупить, но места на миноноске катастрофически мало, каждый квадратный сантиметр площади занят…

Утром на берегу перед миноноской был выстроен десант – один взвод, тридцать человек. Командовал взводом поручик Чижов. В новенькой форме – английском френче с большими накладными карманами, в высоких козловых сапогах – он, ловко перетянутый ремнем, не был похож на того замызганного пленного, с которым недавно разговаривал Миллер. Поднявшись на борт миноноски, в каюту командира, Чижов привычно козырнул.

– Где прикажете разместить десант?

– Только на палубе. Другого места у меня, к сожалению, нет. Лично вам, поручик, могу предоставить свободную офицерскую каюту. Не бог весть что, но все же индивидуальное жилое помещение…