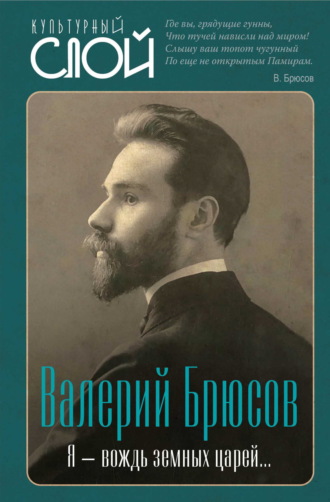

Валерий Брюсов

Я – вождь земных царей…

«Декадентство» и «символизм», которые часто сливаются, но могут и не сливаться, символизм как поэзия «едва уловимых настроений» – все это в достаточной мере туманно и расплывчато. Но молодой поэт достиг своей цели: о нем заговорили в журналах. В «Вестнике Европы» философ Вл. Соловьев остроумно разобрал стихи Брюсова:

Золотистые феи

В атласном саду.

Когда я найду

Ледяные аллеи?

Влюбленных наяд

Серебристые всплески,

Где ревнивые доски

Вам путь заградят?

Непонятная ваза

Огнем озаря,

Застыла заря

Над полетом фантазии.

«Несмотря на „ледяные аллеи в атласном саду“, – пишет Соловьев, – сюжет этих стихов столько же ясен, сколько и предосудителен. Увлекаемый „полетом фантазии“, автор засматривается в дощатые купальни, где купались лица женского пола, которых он называет феями и наядами. Но можно ли пышными словами загладить поступки гнусные? И вот к чему в заключение приводит символизм. Будем надеяться по крайней мере, что „ревнивые доски“ окажутся на высоте своего призвания. В противном случае золотистым феям оставалось бы только окатить нескромного символиста из тех „непонятных ваз“, которые в просторечии называются шайками и употребляются в купальнях для омовения ног…

…Если ему (Брюсову) не более 14 лет, то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны».

В «Новом времени» название сборника «Русские символисты» пародируется: «Иванушка-дурачок. Московские символисты», а про Брюсова говорится, что «он человек не без дарованьица».

Рецензент «Недели» (№ 48) пишет: «И по форме и по содержанию это не то подражания, не то пародии на наделавшие в последнее время шума стихи Метерлинка и Малларме».

Брюсов доволен; выдуманная им «школа» принимается критикой всерьез: о ней пишут, ее ругают. «Нас разобрали в „Новом Времени“, – отмечает он в дневнике. – Конечно, что до меня, мне это очень лестно, тем более что обо мне отозвались как о человеке с дарованием. Чувствую себя истинным поэтом». О том, что рецензия в «Новом времени» озаглавлена «Иванушка-дурачок», он старается не думать. В том же 1894 году появляются новые поэты-символисты. Брюсов знакомится с Александром Добролюбовым, Владимиром Гиппиусом и К. Бальмонтом. О Бальмонте Брюсов пишет в автобиографии: «Из многих встреч особенно много дала мне близость с К. Бальмонтом, которая навсегда останется самым дорогим воспоминанием». «С Бальмонтом, – пишет он, – я встретился в студенческом обществе любителей западной литературы. Это маленькое общество собиралось довольно часто, обсуждало рефераты, спорило, а потом все кончалось обычно дружеской пирушкой, за которой читались стихи, написанные ее участниками. Бывал на этих собраниях и Бальмонт. Он тогда только начинал свою писательскую деятельность (издал первый выпуск переводов Шелли и сборник стихов „Под северным небом“), был жизнерадостен и полон самых разнообразных литературных замыслов. Его исступленная любовь к поэзии, его тонкое чутье к красоте стиха, вся его своеобразная личность произвели на меня впечатление исключительное. Он, научив меня понимать других поэтов, научил по-настоящему любить жизнь. Я хочу сказать, что он раскрыл в моей душе то, что в ней дремало и без его влияния могло дремать еще долго. Я был одним до встречи с Бальмонтом и стал другим после знакомства с ним».

В дневнике, 28 сентября 1894 года, Брюсов записывает: «Принял с Лангом участие в О.Л.З.Л. (Общество любителей западной литературы) и познакомился с Бальмонтом. После попойки, закончившей первое заседание, бродили с ним пьяные по улицам до 8 ч. утра и клялись в вечной любви». Через месяц запись: «Вчера опять было заседание, и опять бродили с Бальмонтом до утра по улицам в поэтических грезах». 31 октября. «Во вторник был у Бальмонта довольно удачно. Вернувшись от Бальмонта, в 3 часа ночи, пьяный, я написал 11 сонетов и 2 поэмы».

11 сонетов и 2 поэмы за один присест – рекорд поэтической продуктивности.

В конце 1894 года выходят «Русские символисты. Выпуск II. Стихотворения Дарова, Бронина, Мартова, Миропольского, Новича и др. Вступительная заметка Валерия Брюсова. Москва, 1894».

Число «символистов» растет. Правда, мы не вполне уверены, что эти имена – не псевдонимы протея – Брюсова.

Во вступительной заметке издатель разделяет символические произведения на три следующих вида: 1. Произведения, дающие целую картину, в которой, однако, чувствуется что-то недорисованное, недосказанное – точно не обозначено несколько существенных признаков. Таковы, например, сонеты Малларме. 2. Произведения, которым придана форма целого рассказа или даже драмы, но в которых отдельные сцены имеют значение не столько для развития действия, сколько для известного впечатления на читателя или зрителя. 3. Произведения, которые представляются вам бессвязным набором образов и с которыми вы познакомились, вероятно, по стихотворению Метерлинка «Теплица среди леса».

Французский символизм сводится для Брюсова к «недорисованному и недосказанному» и «бессвязному набору образов». Он не понимает внутренних законов этого утонченного искусства. Словесная магия Малларме, мистика Метерлинка, музыка Верлена, поэтическое мастерство Рэмбо недоступны московскому символисту. Поэтому внешне подражание его нередко превращается в пародию.

Вл. Соловьеву было нетрудно разгромить доморощенных декадентов. Он писал («Вестник Европы», 1895, № 1):

Струны ржавеют

Под мокрой рукой,

Грезы немеют

И кроются мглой…

«Такою строфой начинается и повторением ее заканчивается маленькое стихотворение Миропольского, открывающее нам сборник. Здесь с преувеличенной ясностью указывается на тот грустный, хотя и малоинтересный факт, что изображаемый автором гитарист страдает известным патологическим явлением».

«…В. Брюсов, тот самый, который в 1‑м выпуске „Русских символистов“ описывал свое предосудительное заглядывание в дамские купальни, ныне изображает свое собственное купанье. Это, конечно, не беда, но плохо то, что о своем купаньи Брюсов говорит такими словами, которые ясно, без всяких намеков, показывают не вполне нормальное настроение автора. Мы предупреждали его, что потворство низменным страстям, хотя бы и под личиной символизма, не приведет к добру. Увы, наши предчувствия сбылись раньше ожидания. Посудите сами:

В серебряной пыли полуночная влага

Пленяет отдыхом усталые мечты,

И в зыбкой тишине речного саркофага

Великий человек не слышит клеветы.

Называть реку саркофагом, а себя великим человеком есть совершенно ясный признак (а не намек только) болезненного состояния».

В том же году выходит перевод Брюсова «Романсов без слов» П. Верлена (Москва, 1894). Переводчик не справился со своей задачей: он пытался передать технические приемы поэзии Верлена, не заботясь о ее внутренней конструкции. Рецензент «Недели» (1895, № 11) справедливо указывает: «Брюсов совершенно не понял Верлена: все тонкие неуловимые оттенки мысли он принял за бессмысленный набор слов».

Несмотря на ожесточенную брань, вызванную в прессе вторым выпуском «Русских символистов», Брюсов, подводя итоги 1894 года, записывает гордо: «14 декабря. В начале этой тетради обо мне не знал никто, а теперь все журналы ругаются. Сегодня „Новости дня“ спокойно называют Брюсов, зная, что читателям имя известно».

Он мог торжествовать. Один, напряжением своей железной воли, он вызвал к жизни «Литературное направление». И его вымысел становится действительностью. И критика и читатели начинают верить в существование русского символизма. Газета «Новости дня» помещает (30 августа 1894 г.) интервью с главой новой школы. Брюсов с неподражаемой и невозмутимой важностью рассказывает читателям о внутренней жизни группы. Он сочиняет легенду, как в детстве сочинял «воображаемую» географию и историю. Оный ma^itre любезно сообщает: «Как французский символизм делится на отдельные школы (инструменталистов, магов и т. д.), так и среди нас происходит, конечно, нежелательное дробление. Уже выделился совершенно отдельный петербургский кружок символистов, да и среди нас, среди участников издания „Русские символисты“, редко можно встретить одинаковое мнение… У нас большинство (?) придерживается распространенного взгляда на символизм как на поэзию оттенков, в противоположность прежней поэзии красок. „Nous voulons de la nuance, pas la couleur, rien que la nuance“, – как говорит Верлен. Надо считаться и с другой теорией, по которой все отличие символизма от других школ заключается в стиле».

В 1895 году начинающий литератор Петр Петрович Перцов издает сборник «Молодая поэзия»; между ним и Брюсовым завязывается частая переписка. 12 марта Брюсов пишет: «Третий выпуск „Русских символистов“ будет на днях послан в цензуру, впрочем, я мало забочусь о нем, так как столь же разочаровался в русских поэтах-символистах, как и несимволистах. Больше интересует меня моя новая книга „Chefs d’oeuvre“, которая появится осенью. Это будут шедевры не моей поэзии (в будущем я, несомненно, напишу и более значительные вещи), а шедевры среди современной поэзии».

С гордой уверенностью завоевателя вступает Брюсов в литературу. Он – первый, и произведения его – шедевры. Среди материала, подготовленного для третьего выпуска, была статейка об анархисте Эверсе. Из цензуры книжка вернулась «искалеченной». Цензоры заподозрили в анархизме не только Эверса, но и Бодлера и «невиннейшую из невинных поэтесс» экзотическую Приску-де-Ландель. В таком растерзанном виде третий выпуск «Русских символистов» появляется в печати летом 1895 года.

Во «вступительной заметке» Брюсов с благородной сдержанностью отвечает «Зоилам и Аристархам». «Трудно уловить, – пишет он, – серьезные обвинения в общем хоре упреков и насмешек, но, кажется, вот три главных пункта, к которым чаще всего обращаются наши судьи. 1. символизм есть болезнь литературы, с которой борются и на Западе; 2. в нашей русской литературе символизм не более как подражание, не имеющее под собой почвы; 3. нет никаких настроений, которые не могли бы быть изображены помимо символизма». На эти возражения поэт скромно отвечает: «Для нас существует только одна общечеловеческая поэзия, и поэт, знакомый с западной литературой, уже не может быть продолжателем только гг. Меев и Апухтиных; впрочем, русский символизм имел и своих предшественников – Фета, Фофанова». Так подчеркивает «мэтр» «западничество» новой русской поэзии. Этот «европеизм» станет впоследствии, в эпоху журнала «Весы», отличительным признаком московской группы символистов. В заключение автор вполне справедливо указывает своему критику Вл. Соловьеву, что он сам – первый предшественник символизма. «Вл. Соловьев, – замечает Брюсов, – должен легко улавливать самые тонкие намеки поэта, потому что сам писал символические стихотворения, как, например: „Зачем слова“…»

Третий выпуск «Русских символистов» прославил Брюсова: в нем было помещено его стихотворение, состоящее из одной строчки:

О, закрой свои бледные ноги.

Подхваченное Вл. Соловьевым и В. Розановым, оно облетело всю Россию.

В своей убийственной рецензии Соловьев подвергает разбору стихотворение Брюсова «Творчество». Критика его придирчива и несправедлива. Стихотворение это – прелестно: в своей полусонной мелодичности, причудливой смене образов и туманной мечтательности оно – первая «настоящая удача» молодого поэта.

Тень несозданных созданий

Колыхается во сне,

Словно лопасти латаний

На эмалевой стене.

и четвертая строфа:

Всходит месяц обнаженный

При лазоревой луне…

Звуки реют полусонно,

Звуки ластятся ко мне.

Соловьев возражает поэту-символисту с точки зрения «здравого смысла», и ему нетрудно его уничтожить. «Если я замечу, – пишет он, – что обнаженному месяцу восходить при лазоревой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета, то неужели и это будет „умышленным искажением смысла“? Должно заметить, что одно стихотворение в этом сборнике имеет несомненный и ясный смысл. Оно очень коротко, всего одна строчка:

О, закрой свои бледные ноги.

Для полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить: „ибо иначе простудишься“, но и без этого совет г. Брюсова, обращенный, очевидно, к особе, страдающей малокровием, есть самое осмысленное произведение всей символической литературы, не только русской, но и иностранной».

В своих знаменитых пародиях Вл. Соловьев остроумно подчеркнул технические новшества русских символистов:

1) катахрезу, внутреннее противоречие между существительным и его эпитетом («горизонты вертикальные»). Этот прием пародируется в стихотворении Соловьева.

Горизонты вертикальные

В шоколадных небесах,

Как мечты полузеркальные

В лавровишневых лесах.

Мандрагора имманентная

Зашуршала в камышах,

А шершаво-декадентные

Вирши в вянущих ушах.

2) существительное с конкретным значением в роли олицетворенного эпитета. На этом приеме построена пародия «На небесах горят паникадила»:

Но не дразни гиену подозренья

Мышей тоски!

Не то смотри, как леопарды мщенья

Острят клыки!

И не зови сову благоразумья

Ты в эту ночь.

Ослы терпенья и слоны разумья

Бежали прочь.

Своей судьбы родила крокодила

Ты здесь сама.

Пусть в небесах горят паникадила,

В могиле тьма.

Но алогичностью словосочетаний, катахрезой и существительным-эпитетом не исчерпывалась символическая поэзия. В ней была музыка, которой упорно не хотел слышать первый русский символист Владимир Соловьев.

Валерий Брюсов

Хранитель священных традиций великой русской литературы, маститый критик из «Русского богатства» Михайловский разразился по поводу символистов отборной бранью: «Эти „кликуши-спекулянты, соревнующие в своей славе Герострату… пишут непристойную в художественном смысле чепуху“»; Брюсов – «маленький человечек, который страстно хочет и никак не может».

Имя Брюсова приобрело скандальную известность: газеты наперебой изощряли свое остроумие. Брюсов сообщает Перцову: «Недавно „Семья“ ухитрилась еще раз предать проклятию Валерия Брюсова, сначала в беллетристическом произведении, а потом в заметке о зоологическом саде. Это уже своего рода виртуозность». Поэта начинает смущать его двусмысленная слава: он пытается оправдаться. Запись в дневнике: «Ругательства в газетах меня ужасно мучают. Веду, насколько могу, полемику». Иногда ему кажется, что вообще гонение – полезная школа для поэта. «Может быть, – пишет он, – хорошо, что меня не признают. Если бы ко мне отнеслись снисходительно, я был бы способен упасть до уровня Коринфского и плясать по чужой дудке».

В эти минуты твердости духа он верит в свое призвание: его работа – для будущего. «Я – связь, – записывает он. – Я еще живу идеями XIX века, но я уже первый подал руку юношам XX, тем самым, которые теперь – робкие и растрепанные мальчишки! – впервые входят в большую залу гимназии и как зверушки посматривают на толпу школьников. О, вы, нынешние друзья мои, смотря на детей, думайте одно: постараемся не отстать от них!»

И Брюсов прав: он был пионером новой русской литературы XX века.

О своем бурном писательском дебюте поэт рассказывает в «Автобиографии». Кокетничая скромностью, он снова уверяет, что роль «вождя» была ему навязана критикой. «По правде сказать, – пишет он, – весь этот шум, конечно, в общем, „маленький“, но достаточный для юноши, которого еще вчера никто не знал, меня прежде всего изумил. Критика насильно навязала мне роль вождя новой школы, ma^itre de lecole, школы русских символистов, которой на самом деле и не существовало тогда вовсе, так как те 5–6 юношей, которые вместе со мной участвовали в „Русских символистах“, относились к своему делу и к своим стихам очень несерьезно. Многие из них вскоре просто бросили писать стихи. Таким образом, я оказался вождем без войска. Со мной не хотели считаться иначе, как с „символистом“: я постарался стать им, тем, чего от меня хотели».

Широкая публика представляла себе символистов какими-то уродами и психопатами. Брюсов старается разрушить это предубеждение. Не без его участия в газете «Новости» (18 ноября 1895 г.) появляется заметка о новых поэтах, подписанная Н. Рок. Репортер сообщает: «Я видел живых символистов. Ничего – люди, как люди… Вал. Брюсов – филолог. Он очень молод: ему всего 22 года. По сложению – крепыш. Здоровый цвет лица, темная круглая бородка. Приятный, баритонального оттенка голос. Знает массу стихов наизусть… Оказывается, между ними очень много студентов. Есть люди свободных профессий, имеются дамы, например, г-жа Зинаида Фукс. Есть даже один надзиратель кадетского корпуса».

Читатели могли успокоиться: символисты – люди, вполне здоровые, крепкого телосложения и вполне благонадежные: среди них есть даже надзиратель кадетского корпуса.

Не успел Брюсов отвратить опасность снаружи, как появилась опасность изнутри. В 1895 году в Москве выходит в свет книга стихов А. Н. Емельянова-Коханского: «Обнаженные нервы». К ней приложен портрет автора в костюме оперного демона и на первой странице эпиграф:

Близок последний и грозный мой час!

Труп мой снесут на кладбище.

Бедные черви! Жалею я вас:

Глупая будет вам пища.

Емельянов-Коханский, «спекулянт на декадентстве», объявляет себя русским Бодлером. Брюсов в ужасе: эта бездарная и отвратительная подделка может скомпрометировать символическую школу. Он пишет П. Перцову: «Думаю предупредить вас относительно книги „Обнаженные нервы“ А. Н. Емельянова-Коханского, долженствующей изобразить русские „Цветы зла“ и посвященной автором „себе“ (это он украл у меня) и „царице Клеопатре“ (это он выдумал сам). Все то сокровенное, ужасное, что автор видит в своих произведениях, существует только для него: читатель же находит глупейшие строчки с скверными рифмами и никогда не угадает, что это „Гимн сифилису“ или „Изнасилование трупа“ и что-нибудь еще более удивительное. Интереснее всего, однако, то, что эти стихи, предаваемые мною анафеме, наполовину написаны мною же. Однажды Ем. – Кох. нашел у меня на столе старую тетрадь стихов, которые я писал лет 14–15, и стал просить ее у меня. Я великодушно подарил ему рукопись, вырвав только некоторые листы. Видел я потом эти свои опыты в мелких газетках за подписью Емельянова-Коханского, а вот теперь они вместе с виршами самого Е.-К. подносятся публике как декадентские стихи».

Тревога Брюсова понятна: он сам оказывается участником в «спекуляции на декадентстве».

В 1895 году выходит в свет первый сборник стихотворений В. Брюсова с вызывающим французским заглавием: «Chefs d’oeuvre». Книга поэтически беспомощная, претенциозная [Валерий Брюсов. Chefs d’oeuvre. Сборник стихотворений. Осень 1894 – весна 1895. Москва, 1896], местами чудовищно безвкусная, но по-юношески дерзкая и свежая. Среди лирической скуки и томного бессилия упадочной русской поэзии девяностых годов, среди унылых перепевов Надсона, Апухтина, Мартова и Ясинского книга Брюсова должна была разорваться бомбой. Юный поэт нарушил все традиции, пренебрег всеми условностями, бросил вызов приличиям и здравому смыслу. Брюсов торопится посвятить русского читателя во все тайны французского декадентства, открыть перед ним утонченные изыски нового искусства. Но он сам еще новичок в этом странном мире, и, подражая мастерам, он нередко впадает в комическое преувеличение. В поэзии Бодлера, Верлэна, Рэмбо, Вьеле-Гриффена и Анри де Ренье он видит прежде всего ниспровержение морали, раскрепощение страстей и эстетический культ порока. В «Chefs d’oeuvre» ‘ax Брюсова «цветы зла» расцветают с чисто московской пышностью. Основная тема сборника эротическая; поэт воспевает страсти, наслаждения, объятия, безумие и муку чувственных восторгов. Но, несмотря на обилие откровенных подробностей, от всего этого «пламени страстей» веет убийственным холодом. В пылу исступленных ласк он сохраняет холодную голову и трезвую наблюдательность. Нагромождая напряженные слова, Брюсов строит громоздкие строфы:

Молчание смутим мы поцелуем,

Святыню робости нарушит страсть.

И вновь, отчаянием и счастием волнуем

Под вскрик любви, в огнь рук я должен пасть.

Поэт на все лады варьирует эротическую тему: то его любовь – «палящий полдень Евы», в венках из орхидей он будет блуждать с возлюбленной и «тела сплетать, как пара жадных змей»; то он смотрит в дождливое окно и мечтает о свидании:

И я расстегну голубые подвязки,

И мы, не смущенные, руки сплетем.

То он говорит «своей Миньоне»:

Я войду и мы медлить не будем!

Лишний взгляд и минута пропала!

Я скользну под твое одеяло,

Я прижмусь к разбежавшимся грудям…

Поэт наслаждается «мукой сладострастья»:

В этой муке нашел я родник красоты,

Упиваюсь изысканной мукою.

Но его эротический эстетизм только хочет быть «изысканным»: в основе его лежат довольно банальные любовные опыты со случайными «жрицами любви». Для заострения любовной темы вводятся мотивы «красивого порока».

Все, что нынче ласкал я с любовью,

Я желал бы избить беспощадно.

Ах, как было бы сердцу отрадно

Видеть всю тебя залитой кровью!

К садизму примешивается кощунство – в стихотворении «К монахине» с подзаголовком «В средние века» любовник проникает в монастырь:

И мы вздрогнем, и мы упадем,

И, рыдая, сплетемся, как змеи,

На холодном полу галереи

В полумраке ночном.

А потом:

…Под тем же таинственным звоном,

Я нащупаю горло твое,

И сдавлю его страстно, и все

Будет кончено стоном.

В этом «шедевре» соединены все «изыски»: эротика, садизм, кощунство, преступление, эстетическое любование и средневековый романтизм. Все – «pour ‘epater le bourgeois».

Вторая поэтическая тема сборника – экзотика. Поэту снится, что он блуждает в лесах криптомерии и охотится на вау-вау; он видит, как «на журчащей Гадавере» безумная баядерка молится богине Кали; как на острове Пасхи у великанов, высеченных из скал, знахарь-заклинатель предается философскому раздумью; как «на холме покинутых святынь» дочь царя выходит на террасу подышать вечерней прохладой.

Третья тема сборника, – мрачная поэзия современного города, – только намечена. Брюсов стилизует патриархальную Москву под бодлеровский Париж. Она расстилается у его ног, как африканская пустыня: от нее пахнет падалью. Поэт находит изысканные сравненья:

Дремлет Москва, словно самка спящего страуса.

По улицам бродят грязные, пьяные проститутки. Одна из них сообщает:

И ласки юношей, и грязь

Восторгов старчески бессильных

Переношу я, не томясь,

Как труп в объятиях могильных.

И весь город – блудница; на нем лежит проклятие: он обречен на гибель. Его символ, ужасный призрак с изрытым оспой лицом и с опухшим женским телом. И автор восклицает:

Друзья! Мы спустились до края!

Стоим над разверзнутой бездной —

Мы путники ночи беззвездной,

Искатели смутного рая.

Этот «смутный рай» лежит для поэта «по ту сторону добра и зла». Воспевая страсть, порок, извращение и преступление, Брюсов разрушает старую мораль, торопит гибель старого мира. Он выражает свою идею в эффектно-аллегорической форме: на утесе высечены фигуры двух демонов, обнимающих друг друга, и под ними надпись: «Добро и зло – два брата и друзья. Им общий путь, их жребий одинаков».

«Chefs d’oeuvre» Брюсова, книга художественно беспомощная, сохраняет историческое значение. В ней указаны новые пути, открыты новые возможности. Мотивы французского декадентства – эстетизм, эротизм, аморализм, экзотика, урбанизм, демонизм – мутным, но бурным потоком врываются в затхлый мир русской поэзии 90‑х годов. Брюсов революционизирует стихотворную технику: опыты его мало удачны, а потому не вполне убедительны. Но он прокладывает дорогу для тех, кто идет за ним: для З. Гиппиус, Белого, Блока, В. Иванова, Сологуба.

Первая книга Брюсова успеха не имела: она даже не произвела скандала – ее просто замолчали. Огорченный автор отмечает в дневнике: «Мои „Chefs d’oeuvre“ на моих друзей произвели – сознаюсь – самое дурное впечатление. Прямо порицания не высказывают, но молчат, что еще хуже». И в конце года вторая заметка: «Я замечаю, что неуспех „Chefs d’oeuvre“ в значительной мере посбил с меня самоуверенность, а ведь она когда-то была вполне искренней! Жаль». Брюсов начинает бояться, что выбрал неверный путь, что поэзия не приведет его к славе. В угнетенном настроении пишет он П. Перцову: «Надо вам сказать, что я как-то разочаровался в лирике. Род поэзии удивительно однообразный и подражательный. Я утверждаю, что поэзия погибает. Ей нужен переворот и, увы! мои „Chefs d’oeuvre“ не могут его произвести. Вспоминая о них, я опять краснею. Было время, когда я твердо решил отказаться от их издания».

Но разочарование прошло скоро, и вернулась прежняя самоуверенность. Через месяц он пишет Перцову уже в другом тоне: «Все напечатанное мною до сих пор было еще детскими опытами. „Chefs d’oeuvre“ – первая более или менее серьезная книга». И еще через два месяца: «Я скажу откровенно свой теперешний взгляд на „Chefs d’oeuvre“: много слабого, но много и прекрасного». «Chefs d’oeuvre», по единогласному приговору критики, были признаны книгой неприличной, и Брюсов, по его собственному выражению, «был предан отлучению от литературы». Все журналы оказались для него закрытыми. Но любопытство публики было возбуждено, и книга разошлась в несколько месяцев. В 1896 году Брюсов выпускает второе издание «с изменениями и дополнениями». С новой энергией погружается он в литературные занятия. В наброске одного письма 1896 года мы читаем: «Дело в том, что я так привык к миру начатых работ (из которых девять десятых не будут кончены), что не могу вообразить себе занятий чем-нибудь одним. Устал я переводить, бросаю Виргилия, забываю о нем, – пишу трагедию; потом зовут меня обедать; возвращаясь, я критикую наших поэтов, но когда вернется настроение, я опять возьмусь за трагедию и буду продолжать диалог с полуслова так же свободно, как если б перерыва не было. Так я живу в мире моей поэзии, и только так могу я жить в окружающем меня мире». Письменный стол, заваленный рукописями, словарями, текстами, десятки начатых работ, тысячи литературных планов, железная дисциплина, регламентация, продукция и неукротимая воля, заменяющая вдохновение, – таков книжный, абстрактный мир Брюсова. И в нем он властвует.

Как мудрый полководец, он составляет план ближайшей кампании. Почему «Chefs d’oeuvre» не имели заслуженного ими успеха? Потому, отвечает Брюсов, что они были слишком умеренны. Следующая книга «Это – я» должна быть более решительной. Он записывает в дневник: «Моя будущая книга „Это – я“ будет гигантской насмешкой над всем человеческим родом. В ней не будет ни одного здравого слова – и, конечно, у нее найдутся поклонники. „Chefs d’oeuvre“ тем и слабы, что они умеренны – слишком поэтичны для гг. критиков и для публики; и слишком просты для символистов. Глупец! Я вздумал писать серьезно!»

Брюсову мало быть художником – ему нужно быть завоевателем. Весь человеческий род виноват в неуспехе «Chefs d’oeuvre». И он отомстит «гигантской насмешкой».

Эта мания величия с полной откровенностью выражается в другой заметке: «Я мог бы иметь большой успех, заявив себя сторонником того символизма, который уже имеет более или менее серьезных защитников, но для меня слишком ничтожны временные удачи, чтобы ради них я стал унижать свое всемирное значение».

Весной 1896 года Брюсов приезжает в Петербург и знакомится с Мережковскими. З. Н. Гиппиус тонко зарисовывает его портрет: «Скромный, приятный, вежливый юноша; молодость его, впрочем, в глаза не бросалась: у него и тогда уже была черная бородка. Необыкновенно тонкий, гибкий, как ветка; и еще тоньше и гибче делал его черный сюртук, застегнутый на все пуговицы. Черные глаза, небольшие, глубоко сидящие и сближенные у переносья. Ни красивым, ни некрасивым назвать его нельзя: во всяком случае, интересное лицо, живые глаза. Только, если долго всматриваться объективно, отвлекшись мыслью, – внезапно поразит вас сходство с шимпанзе. Верно, сближенные глаза при тяжеловатом подбородке дают это впечатление. Скоро обнаружилось, что он довольно образован и насмешливо-умен… Высокий тенорок его, чуть-чуть тенорок молодого приказчика или московского сынка купеческого, даже шел к непомерно тонкой и гибкой фигуре…

Сыну московского пробочного фабриканта, к тому же разорившегося, пришлось-таки потрудиться, чтобы приобрести солидное образование и сделаться „европейцем“ или похожим на „европейца“. Но брюсовское упорство, догадливый ум и способность сосредоточения воли исключительная: и они служили ему верно».

Летом того же года Брюсов едет на Кавказ, посещает все «лермонтовские» места: взбирается на Машук и Бештау. Природа не производит на него никакого впечатления. Его отвлеченному уму и холодному сердцу красота природы просто недоступна. Он пишет Перцову: «Клянусь вам, я бесконечно разочарован. Я смотрел и напрасно искал в себе восхищенья. Самый второстепенный художник, если б ему дали вместо холста и красок настоящие камни, воду, зелень, – создал бы в тысячу раз величественнее, прекраснее. Мне обидно за природу». Его скоро утомило смотреть на горы, казавшиеся ему безобразными, и он погрузился в чтение Шатобриана; но «приторные описания девственных американских лесов» убедили его, что Америка столь же ничтожна, как и Кавказ, и что вообще природа не выдерживает сравнения с «видениями фантазии».

Но и «видения фантазии» для Брюсова – только сочетания слов.

В конце 1896 года, подготовив к печати второй сборник стихотворений «Me eum esse», поэт чувствует исчерпанность своей лирической темы. Ему нужно пройти через аскезу, молчание, тихое накопление сил, нужно на время перестать быть литератором. Вот эта замечательная запись в дневнике. «26 ноября. Ныне, за несколько недель перед появлением в свет последней книги моих стихов, я торжественно и серьезно даю слово на два года отказаться от литературной деятельности. Мне хотелось бы ничего не писать за это время, а из книг оставить себе только три – Библию, Гомера и Шекспира. Но пусть даже это невозможно, я постараюсь приблизиться к этому идеалу. Я буду читать лишь великое, писать лишь в те минуты, когда у меня будет что сказать всему миру. Я говорю мое прости шумной жизни журнального бойца и громким притязаниям поэта-символиста. Я удаляюсь в жизнь, я окунусь в ее мелочи, я позволю заснуть моей фантазии, своей гордости, своему я. Но этот сон будет только кажущимся. Так тигр прикрывает глаза, чтобы вернее следить за жертвой. И моя добыча уже обречена мне. Я иду. Трубы, смолкните».

Перед новым прыжком хищник притворяется спящим. Сравнивая себя с тигром, Брюсов раскрывает перед нами глубочайшую свою природу. В его необычайно тонком и гибком теле, стремительных движениях и жадных глазах что-то напоминает тигра. В начале 1897 года выходит «Me eum esse». Новая книга стихов с посвящением: «Одиночеству тех дней». После пестрых и крикливых «Chefs d’oeuvre», «Me eum esse» поражает своим холодным и благородным спокойствием. Меньше безвкусных «изысков» формы: стихи стали проще, строже и технически совершеннее. Фейерверк «утонченных» страстей догорел – под низким небом, в холодной пустоте поэт один со своим бесплодным величием. Университетские занятия историей немецкой идеалистической философии определили собой поэтическое мировоззрение Брюсова. Мир для него только «мое представление», только «тень и обман». Существует только поэт, его богоподобная личность, его творческая воля. Подобно Новалису, Брюсов проповедует магический идеализм: художник создает иной идеальный мир, иную эстетическую действительность. В этом «царстве мечты» – он безграничный властелин.