Вадим Зеланд

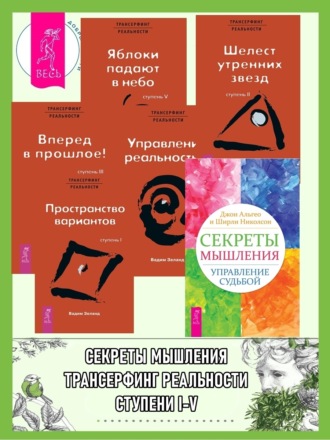

Секреты мышления: Управление судьбой. Трансерфинг реальности: Ступень I: Пространство вариантов. Ступень II: Шелест утренних звезд. Ступень III: Вперед в прошлое! Ступень IV: Управление реальностью. Ступень V: Яблоки падают в небо

Сознание за пределами времени и пространства

Всякая форма занимает определенное место в пространстве. Она располагается на большем или меньшем расстоянии от других форм, занимающих в пространстве другие места. Если форма меняет свое местоположение на другое, она должна преодолеть пространство, разделяющее эти точки. Перемещение может быть быстрым, как вспышка молнии, или медленным, как движение черепахи, но так или иначе его нужно совершить. И оно займет какой-то промежуток времени, продолжительность которого будет зависеть от скорости движения.

Однако для сознания физическое пространство и время не имеют значения. Сознание изменяет свое состояние, а не местонахождение. Оно либо знает, либо не знает о чем-то, что не является им самим, причем это знание или незнание всецело зависит от того, может или не может сознание отозваться на вибрации, исходящие от данного не-«Я». Горизонты сознания расширяются, по мере того как развиваются его способности воспроизводить вибрации.

Сознание не перемещается в пространстве, которое занимают формы. Наибольшее воздействие оказывают друг на друга формы, расположенные поблизости; если же дистанция между ними увеличивается, то сила взаимодействия соответственно уменьшается. С сознанием дело обстоит иначе.

Ясность моих идей и способность бесконечно продолжать свои занятия, не испытывая усталости, объясняются тем, что я держу каждый предмет и каждое дело в голове, как в картотеке. Когда я хочу прервать одно занятие, я закрываю один ящик и открываю другой. Их содержимое не смешивается, и когда я занят одним, другое мне не докучает и не утомляет меня. <…> Когда я хочу спать, я закрываю все ящики и быстро засыпаю.

Наполеон

Люди, достигшие высот в умении концентрироваться, обнаруживают, что для сознания не существует понятия «пространство». Мастера концентрации могут узнавать объект, просто сосредоточиваясь на нем, и никакое расстояние не станет для них препятствием. Им удается познать удаленный объект совсем не потому, что их «астральное» зрение действует подобно телескопу. Секрет заключается в том, что в определенном смысле вся вселенная существует в каждой точке этого мира, а люди, о которых мы говорим, обладают способностью проникать в это «ядро жизни» и постигать все вещи через него.

Чандогья Упанишад (8.1.3) рассказывает о «крошечном уголке в сердце», который «велик, как вся бесконечная вселенная». Это и есть Бессмертное «Я» (или Атма): «В нем уживаются небо и земля; в нем уживаются огонь и воздух, солнце и луна, молния и звезды, все, что есть, и все, чего нет».

«Крошечный уголок в сердце» – это древний мистический термин, обозначающий неуловимую природу Единого «Я», которое действительно едино и всепроникающе, так что каждому, кто сознает Единое «Я», доступны и все точки вселенной. Движение любого тела на Земле влияет на самые далекие звезды, поскольку все тела существуют в сплошном поле, передающем вибрации на любое расстояние, – так обстоит дело с точки зрения формы. А с точки зрения жизни, всепроникающим и непрерывным должно быть сознание.

Мы ощущаем, что существуем «здесь», поскольку получаем впечатления от окружающих нас объектов. Если же наше сознание посылает вибрации, отвечая удаленным объектам так же активно, как и расположенным поблизости, мы вскоре почувствуем, что эти далекие объекты как будто приблизились к нам. Если сознание откликается на событие, имевшее место на Марсе, так, словно оно произошло в нашей собственной комнате, то и познает его в такой же мере, а мы сами ощущаем себя «здесь» и в том, и в другом случае (наблюдая за тем, что происходит прямо у нас под носом и получая вести с далекой планеты). Человек как Познающий находится там, где находится его сознание, которое включает в себя все, на что мы реагируем, все, что соответствует нашей частоте вибраций.

Лучше понять сказанное нам поможет аналогия. Человеческий глаз видит только те предметы, которые посылают ему отраженный свет, – и ничего более. Но даже эти предметы он не может увидеть в их целостности, потому что воспринимает световые волны только определенного частотного диапазона. Все, что находится за пределами этих частот (например, высокочастотные ультрафиолетовые или низкочастотные инфракрасные лучи), для нас невидимо. Если бы у глаза была возможность «научиться» улавливать более широкий спектр излучения, мы бы смогли увидеть вещи, которых никогда не замечали раньше, хотя они все время находились рядом с нами. Аналогии, подобные этой, иллюстрируют древнюю аксиому – «как наверху, так и внизу». Раздумывая над чем-либо, хорошо знакомым нам в этом «нижнем» мире, мы нередко приходим к мысли о чем-то, что находится за пределами нашего кругозора, в «верхнем» мире. Как существуют цвета, которых мы никогда не видели, поскольку наши глаза не приспособлены для того, чтобы их воспринимать, так же существуют и «нефизические» явления, о которых обычные органы чувств ничего не могут нам рассказать.

Сохранять осознанность в любом месте – это не то же самое, что «восходить к высшим сферам» в так называемом «астральном путешествии». В первом случае «Я», независимо от того, вооружено ли оно «низшими» инструментами восприятия или свободно от их ограничений, немедленно ощущает присутствие «удаленных» объектов. Во втором случае «Я», облеченное в ментальное и астральное тела, перемещается из одной точки в другую, осознавая эти перемещения. Однако существует и другое, более значимое различие. Отправившись в «астральное путешествие», сознательное «Я» может оказаться среди массы объектов, которых оно совершенно не понимает, – в новом и странном мире, вызывающем недоумение и смущение. Но когда сознание существует в любом месте, его пониманию доступно все, с чем можно столкнуться, и оно постигает жизненную суть так же хорошо, как и формальную сторону бытия. Свет Единого «Я» проникает везде, неся чистое знание, которого невозможно достичь, проведя даже бесконечно долгое время среди бесчисленного множества форм.

Это непосредственное знание, не зависящее ни от времени, ни от пространства, для большинства из нас – людей, чье сознание ограничено пространственно-временным континуумом, в котором мы существуем, – станет доступно только в далеком эволюционном будущем. Но концентрация – это средство, позволяющее личности избежать зависимости от форм и обрести свободу в спокойствии. «Без концентрации нет покоя», – говорится в Бхагават Гите (2.66), потому что покой свил свое гнездо на скале, которая возвышается над беспокойно мечущимися волнами формы.

Техники концентрации

Усвоив теорию концентрации, ученик должен приступать к практике. Для истинно набожных людей эта работа может оказаться намного более легкой, так как они могут избрать в качестве объекта созерцания того, кому поклоняются. Поскольку сердце верующего человека непреодолимо влечет к объекту поклонения, то и ум его будет с готовностью останавливаться на нем, без усилий представляя любимый образ и с такой же легкостью отбрасывая другие. Так происходит потому, что разум всегда движим желанием и постоянно стремится представлять образы, несущие удовольствие, и избавляться от тех, что причиняют боль. Поэтому он будет останавливаться и созерцать любимый образ, и в этом его поддержит удовольствие, полученное в процессе созерцания. Даже если что-то станет мешать этому занятию, разум сам будет возвращаться к предмету поклонения снова и снова.

Таким образом, верующие люди легко могут достичь высокого уровня концентрации. Для этого им следует как можно отчетливее представить себе «образ веры» и зафиксировать на нем внимание. Христианин может думать о Христе или Богоматери, о своем святом покровителе или об ангеле-хранителе; индуист – о великом Шиве, Вишну, Ганеше или Шри Кришне; буддист – о Будде, о Бодхисатве; зороастриец – об Ахурамазде, Митре. Эти объекты пользуются поклонением верующих. А влечение, которое испытывают к ним сердца людей, связывает их умы с объектом, приносящим счастье. Соответственно, ум затрачивает на концентрацию минимальные усилия.

Люди, не имеющие религиозных устремлений, также могут использовать в качестве поддержки элемент привлекательности. Но в данном случае ум будет тянуться, скорее, к идее как таковой, нежели к персоне, эту идею олицетворяющей. Делая первые попытки достичь концентрации, необходимо заручиться поддержкой привлекательности, то есть правильно выбрать объект для созерцания. Для людей неверующих таким привлекательным объектом может стать некая глубокая мысль или возвышенная проблема – например, проблема Единого, выражающего себя в многообразии и великолепии вселенной, или необъятности пространства и времени. Подобные объекты становятся притягательными благодаря нашему интеллектуальному интересу, глубокому стремлению к познанию, которое является одной из самых всеобъемлющих человеческих страстей.

Другим перспективным объектом концентрации для тех, кто не склонен к поклонению некой великой личности, может стать добродетель. Она способна породить очень серьезную увлеченность, поскольку проникает в сердце через любовь к интеллектуальной и нравственной красоте. Думающий должен представить себе добродетель в наиболее завершенном ее виде, чтобы сначала получить о ней общее представление, а затем сфокусироваться на ее сущностной природе. Созерцание добродетели приводит к тому, что разум, стремясь повторить ее вибрации, формирует себя по образу и подобию добродетели, поэтому она постепенно становится частью натуры и прочно укореняется в характере человека. Согласитесь, это большой плюс.

Формирование ума в процессе концентрации – настоящий акт самосотворения. Проходит не так много времени, и вот уже ум с готовностью принимает формы, с которыми свыкся во время сеансов созерцания. Таким образом, эти формы становятся его постоянным способом существования. Древние мудрецы были близки к истине, говоря: «Человек есть творение мысли. О чем он думает на протяжении своей жизни, тем он и становится» (Чандогья Упанишада, 3.14.1).

Если во время практического занятия ум начинает отвлекаться от созерцаемого объекта (а это непременно будет случаться время от времени), его нужно заставить вернуться и снова сконцентрироваться на объекте. Вначале это будет происходить достаточно часто, причем мы даже не сразу будем замечать, что разум одолевают посторонние мысли, которые уводят его все дальше и дальше от объекта созерцания. Раз за разом нам придется терпеливо возвращать свой ум «на место». Это утомительный и даже изматывающий процесс. Однако другого способа достичь концентрации просто не существует.

Чтобы преодолеть описанную проблему, справиться с неосознанным блужданием ума, пытайтесь всякий раз восстановить всю цепочку случайных мыслей, помешавших вашей концентрации, и выявить их истоки. Это полезное и поучительное упражнение, которое, образно говоря, повышает шансы всадника обуздать норовистую лошадь и подавляет стремление самой лошади вырваться на волю.

Другая полезная для наших целей техника – это последовательное мышление. Оно не идентично концентрации, но в какой-то степени сравнимо с нею. При последовательном мышлении ум переходит от одного объекта, являющегося составляющей частью некой системы или последовательности, к другому объекту, также входящему в эту систему, и так далее; при этом ум не сосредоточивается и не задерживается на чем-то одном. Эта техника намного проще, чем концентрация, основанная на сосредоточенном созерцании одного объекта. Поэтому «новички» могут использовать ее, чтобы подготовиться к решению более сложных задач. Так, верующий человек может выбрать какой-то эпизод из жизнеописания того, кому он поклоняется, и попытаться воспроизвести его как можно более живо – во всех красках и деталях, включая окружающий пейзаж. Таким образом, ум постепенно научится следовать одной мысленной линии, ведущей к образу центрального персонажа эпизода, то есть к объекту веры, и, в конце концов, сосредоточиваться на нем.

По мере того как разум воссоздает ту или иную сцену, у созерцающего появляется ощущение реальности, и вполне возможно, что таким образом верующий человек однажды сможет соприкоснуться с «летописью Акаша» – то есть увидеть неизменный истинный образ этой сцены, запечатленный на более высоком плане. В этом случае познание будет намного более глубоким, чем то, которое проистекало из других источников, например обретенное благодаря книжным описаниям и проповедям. Также у верующего появляется возможность соприкоснуться с самим объектом благоговения и вступить в гораздо более близкие отношения с Возлюбленным. Ибо сознание не подвержено ограничениям физического пространства, оно есть везде, где находится его объект.

Тем не менее последовательное мышление не сможет заменить концентрации. В конечном итоге ум должен быть сосредоточен на единственном объекте концентрации и оставаться в тесном контакте с ним, не размышляя о нем, но стараясь проникнуть в него и впитать его суть.

Практические рекомендации

1. Первый шаг на пути овладения искусством концентрации – обретение спокойствия. Чтобы добиться этого, традиционно используют дыхательные техники. Точнее, технику концентрации на дыхании. Вы не должны контролировать процесс дыхания – вы просто должны его осознавать. Сосредоточиться следует не на движении грудной клетки, а на воздухе, который проходит через ваши ноздри при каждом вдохе и выдохе.

2. Попробуйте экспериментальным путем найти объект, с которым вам будет легче всего работать во время занятий, направленных на развитие концентрации. Для этого на первых занятиях используйте разные объекты: образ иконы, некое достойное качество, воодушевляющую вас цитату или афоризм, который вы сознательно выбрали для тренировки концентрации. Объект концентрации менее важен, чем сам акт, поэтому вы можете свободно выбрать то, что наиболее эффективно будет работать на вас.

3. Если во время занятия вы обнаружили, что ваше внимание блуждает по длинной цепочке ассоциативно связанных образов, полезно будет воспроизвести все ее звенья «от конца к началу», чтобы вернуться к точке концентрации. Возможно, вам стоит приступать к концентрации, предварительно пройдя практику последовательного мышления. Однако в конце концов вы все равно должны будете приступить к самому важному – к работе над удержанием единственного фокуса. Поэтому будет лучше, если вы с первых же занятий приучите себя отсекать любые посторонние мысли и мягко возвращать ум к выбранному объекту.

Глава 9

Достигая концентрации и медитируя

Практика – лучший учитель.

Латинский девиз

Тот, кого сопровождают благородные мысли, никогда не бывает одиноким.

Филип Сидней

Медитация – это противоположность сна. Сонливость, блуждание мысли, дремота, притупление чувств, вялость и беспорядок – все это во время медитации отсутствует.

Эрнест Вуд

Краткое содержание главы

Если концентрация дается нам с трудом, нам помогут постоянная практика и спокойное осознание возникающих трудностей.

Чаще всего наш разум действует, руководствуясь привычкой. И если мы приучим его концентрироваться, то в дальнейшем он научится концентрироваться непроизвольно. Лучше не бороться с навязчивыми мыслями, а просто заменять их желанными.

Физическое тело склонно подражать разуму, поэтому оно может напрягаться, когда мы мысленно концентрируемся. Это нежелательно, и этому следует противодействовать, прерывая ментальную концентрацию и расслабляя тело. Развивая способность к концентрации, стоит проводить короткие, но регулярные занятия, чтобы не подвергать переутомлению ни тело, ни ум.

Концентрация – это не самоцель, а техника, делающая возможной медитацию. Под медитацией мы подразумеваем созерцание объекта с целью постижения его внутренней реальности.

Все, кто только начинают развивать в себе способность к концентрации, отмечают, что сама попытка сосредоточиться повергает ум в еще большее беспокойство. В определенной степени это действительно так, поскольку закон, согласно которому всякое действие рождает равное по силе противодействие, работает здесь так же, как везде, поэтому всякое давление на ум вызывает ответную реакцию. Однако при более внимательном изучении вопроса мы обнаружили, что людям, скорее, кажется, что их ум стал более беспокойным. Эта иллюзия связана, главным образом, с противостоянием, внезапно возникающим между «Я» – личностью, стремящейся обрести состояние равновесия, и разумом, основным свойством которого является подвижность.

Мы все проходим через длинную цепь земных воплощений. На протяжении каждой земной жизни человека влекут за собой разум и эмоции, поэтому личность как бы примеряет на себя или «присваивает» их стремительную подвижность. Точно так же наши физические тела влечет за собой сквозь космическое пространство вращающийся земной шар. Мы не ощущаем движения Земли, поскольку являемся своего рода ее частью и движемся вместе с ней. Но если бы мы смогли «сойти» с планеты и остановиться, мы бы осознали, что Земля движется с огромной скоростью. Пока мы следуем за каждым движением ума, мы не отдаем себе отчета в том, что он пребывает в состоянии постоянной активности и беспокойства. Но как только мы пытаемся обрести покой и сдержать подвижки ума, то немедленно замечаем непрестанное движение, в которое до сих пор были вовлечены.

Если вы приступите к занятиям, уже осознав этот факт, вас не обескуражат первые «неудачи», поскольку вы будете знать, что беспокойство ума – всеобщее явление. Приняв это как должное, вы будете спокойно продолжать практиковаться. К тому же вы всего лишь повторяете путь, которым до вас прошли многие. Пережитый в связи с этим опыт облек в слова эпический герой принц Арджуна тысячи лет назад:

Для этой Йоги, которая, как ты заявляешь, достигается через невозмутимое спокойствие, я не вижу устойчивого основания – из-за беспокойного ума. Он порывист, силен и с трудом поддается усмирению. Я думаю, обуздать его так же тяжело, как ветер.

Бхагават Гита, 6.33–6.34

То, что ответил на это Кришна, мы и сегодня воспринимаем как истину, поскольку он указал единственный путь к успеху:

Несомненно, ум беспокоен, и его трудно обуздать, но это все же можно сделать за счет постоянных упражнений и бесстрастия.

Бхагават Гита, 6.35

Ум, успокоенный постоянной практикой и отказом от страстей, не легко вывести из равновесия. Этого не смогут сделать и случайные чужие мысли, которые блуждают в ментальной атмосфере и постоянно осаждают наш разум, упорно пытаясь просочиться в наше сознание. Вот почему ум, приученный к концентрации, всегда сохраняет определенную устойчивость и очень мало подвержен воздействию «незваных гостей».

Нежелательные мысли

Люди, не обладающие способностью контролировать себя и свое сознание, воспринимают без разбору все мысли, которые претендуют на то, чтобы обосноваться у них в уме. Каждому из нас необходимо научиться, когда это необходимо, становиться восприимчивым или невосприимчивым к тем или иным мыслям.

Привычка к концентрации сама по себе способствует укреплению разума и помогает ему осуществлять контроль за мыслями, приходящими извне, и производить среди них отбор. Но в дополнение к этому люди, стремящиеся развить свой ум, должны сохранять бдительность по отношению к «непрошеным» мыслям и сознательно вести непрерывный отбор, стараясь отсеять все вредоносное и сохранить все конструктивное.

Мы все постоянно находимся в безостановочном потоке полезных и вредных мыслей и потому должны целенаправленно приучать свой ум контролировать этот поток и тщательно сортировать все «случайные» мысли, стремясь довести эту способность до автоматизма. Отказываясь приютить нежелательные мысли, должным образом трансформируя их – так, чтобы в конечном итоге каждая нежелательная мысль оказалась заменена на нечто противоположное, мы со временем настраиваем свой ум на автоматическое усвоение всего полезного и позитивного и обезвреживание всего, что представляет опасность. Ум подобен магниту, притягивающему и отталкивающему мысли, но мы сами должны решить, что именно он будет притягивать, а что – отталкивать.

«Отталкивать» вредные мысли – это не значит просто их игнорировать, отбрасывать или делать вид, что их нет. Если мы хотим получить власть над своими мыслями, мы должны хорошо себе представлять, какие именно мысли хранит наш разум. Когда мы обнаруживаем, что некая мысль вредна, нам следует признать, что она существует, а затем нейтрализовать ее энергию путем осознанной замены опасной мысли на ее полезный «антипод». Дурные мысли следует не подавлять, а преобразовывать в нечто иное.

Если мы проанализируем мысли, которые приходят нам в голову, выяснится, что мы поощряем те из них, что соответствуют нашим привычным умственным действиям. И если в течение какого-то времени мы намеренно осуществляли отбор, то вскоре ум начнет делать это самостоятельно, следуя нашим установкам. Таким образом, нежелательные мысли перестанут в него проникать. Гармоничные, ритмические вибрации противостоят дисгармоничным, беспорядочным колебаниям, и те «отлетают» от ритмично вибрирующей поверхности ментального тела, словно камешки от крутящегося колеса.

Привычка – вторая натура.

Цицерон

Привычка преодолевается привычкой.

Томас А Кемпис

Однако, с чем бы мы ни боролись, сила, которую мы направляем вовне, вызывает ответную реакцию и таким образом усугубляет нашу проблему. Следовательно, когда нежелательные мысли проникают в наш разум, лучше не бороться с ними непосредственно, а использовать тот факт, что наша голова может обдумывать не больше одной мысли одновременно. И если мы немедленно займемся обдумыванием полезной информации, вибрации вредной мысли угаснут. Когда мы переводим взгляд с одного объекта на другой, первый объект оказывается вне поля зрения, наши глаза больше не принимают отраженные от него световые волны, зрительный центр мозга перестает продуцировать его образ, и мы больше не видим этот объект. Нечто похожее происходит и при замещении одних мыслей другими.

У некоторых людей на борьбу с назойливыми вредными мыслями уходят годы. Но на самом деле достаточно всего лишь занять ум полезными мыслями, и в ментальном теле не останется места для их антиподов. По мере того как ум внедряет в себя все больше материи, не способной воспроизводить вибрации дурных мыслей, он постепенно становится восприимчивым ко всему, что для нас желанно и полезно, и нечувствительным ко всему лишнему.

В этом заключается секрет «правильной восприимчивости». Реакции ума определяются его привычным состоянием; он входит в резонанс со всем, что с ним созвучно. Неприятные мысли преследуют тех, кто отличается скверным характером и неразвитым умом. Но, столкнувшись с отточенным, высоко организованным разумом, они ускользают, не оставив после себя ощутимого следа. Привыкая думать позитивно, мы открываем свой ум для всех благих мыслей и делаем его невосприимчивым ко всему дурному. Это объясняется тем, что мы постоянно внедряем в свое ментальное тело частицы тонкой материи, чувствительные только к полезному. Мы должны стараться думать только о том, что хотим воспринять, и всячески избегать мыслей о вещах противоположного порядка. Настроенный таким образом ум притягивает добрые мысли, наполняющие ментальную атмосферу, и отталкивает все остальные. Это способствует его дальнейшему совершенствованию. В свою очередь, разум, привыкший вынашивать дурные мысли, вытягивает из ментальной атмосферы все вредоносное и злое, поэтому негатив постоянно нарастает.

Метод замены одних мыслей другими может оказаться полезным во многих отношениях. Если вас посетила недобрая мысль, касающаяся какого-то человека, немедленно начинайте думать о его достоинствах или о благих делах, которые он совершает. Если ум угнетен повседневными заботами, подумайте о смысле жизни, о Благом Законе, «властно и кротко управляющем вещами». Если какая-то нежелательная мысль упорно досаждает вам изо дня в день, с вашей стороны будет разумно применить особую систему защиты. Найдите и выучите наизусть стихотворение или афоризм, в котором выражена противоположная идея. И как только неприятная мысль вновь всплывет у вас в голове, начинайте мысленно повторять этот текст, стараясь полностью сосредоточить на нем внимание. Через одну-две недели неприятная мысль перестанет вас посещать.

Постоянно подпитывать ум размышлениями о возвышенном одобрительными словами и идеями, вдохновляющими на ведение праведной жизни, – вот самый верный способ решить проблему «нежелательных мыслей». Каждый день, прежде чем окунуться в суматоху повседневной жизни, мы должны закрывать ум щитом позитивного мышления. Часто для этого бывает достаточно всего нескольких воодушевляющих слов или мудрой цитаты. Если повторить их несколько раз рано утром, они запомнятся и будут приходить в голову снова и снова в течение дня.