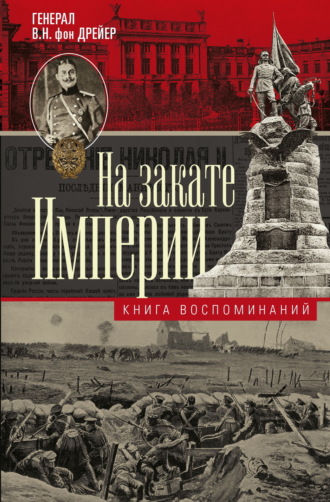

В.Н. фон Дрейер

На закате империи. Книга воспоминаний

Причисление к Генеральному штабу

Вот и закончилось почти трехлетнее обучение военным наукам, и началась служба причисленного к Генеральному штабу молодого офицера.

Все мы при окончании получили следующий чин и по существующему закону направились сперва на лагерные сборы в округа по своему выбору, дабы с осени начать прохождение стажа командования ротой. Офицеры кавалерии и конной артиллерии прикомандировывались к кавалерийским полкам, где им давали эскадрон.

Получив образование в пехотном училище, прослужив четыре года в артиллерии, я захотел пройти сборы в рядах регулярной конницы.

Блестящие юнкера Николаевского училища – «моншеры», затем элегантные кавалерийские офицеры, адъютанты туркестанского генерал-губернатора, – были всегда предметом моей зависти. Теперь, явившись в штаб Виленского округа и пробыв две недели в лагерях в литовских болотах, я просил о назначении меня в отдельную кавалерийскую бригаду в Борисов.

Разрешение было дано, и в конце июня 1903 года я явился к командующему бригадой генерал-майору Ренненкампфу.

* * *

На всякого, кто видел Ренненкампфа в первый раз, он производил потрясающее впечатление. Выше среднего роста, атлетического сложения, с большими серыми глазами, звучным голосом, покрывавшим на учениях звуки труб и конский топот, с двумя Георгиевскими крестами, только что полученными за китайский поход, Павел Карлович Ренненкампф являл собой совершенно законченный тип прирожденного военного.

Отлично образованный, числившийся по Генеральному штабу, порой остроумный, необыкновенно жизнерадостный и почти всегда веселый, он поражал своей простотой в отношениях с подчиненными, особенно с молодыми офицерами.

За всю свою долгую службу я не знал ни одного человека, который бы так любил военное дело. Чрезвычайно требовательный по службе, и это особенно чувствовалось старшими начальниками, Ренненкампф являлся непревзойденным учителем для солдат и офицеров.

Но, как и у всякого, у него, конечно, были свои недостатки.

Например, он не отличался справедливостью и беспристрастностью и выискивал всякие способы, чтобы извести подчиненного, который ему почему-либо не нравился. Любимчиков, часто малоспособных, он, наоборот, выдвигал.

Из двух командиров полков один, полковник Мезенцев, командир Иркутского полка, милейший старик, пользовался полнейшей симпатией начальника, хотя службой себя не утруждал.

Второй, Трамбицкий, Тромбон, как его за глаза называли, молодой, прошедший два курса академии, отлично ведший свой Архангелогородский драгунский полк, был самый несчастный человек. Ренненкампф систематически отравлял ему существование. Дня не проходило, чтобы в приказе по бригаде не было какого-либо язвительного замечания по адресу Тромбона. В конце концов бедный Трамбицкий не выдержал и ушел, получив другой полк.

Ренненкампф в Борисове ежедневно выезжал на учения полков и как вихрь носился по громадному плацу, отдавая приказания, делая замечания и, наконец, давая приказ к «немым учениям» – маневрированию по сигналу трубача.

С учений, в сопровождении дочери, которая ждала отца на опушке леса вблизи плаца, Ренненкампф карьером мчался домой, рубя по дороге шашкой молодые сосны. «Рубка», а на ней оказались помешаны все, была излюбленным занятием Ренненкампфа после учений.

По вечерам, примерно раз в неделю, в полковых собраниях играла музыка, молодежь танцевала. Ренненкампф, приведя свою жену, а это была третья, засаживался за карты.

История его женитьбы, за год перед этим, долго была притчей во языцех. Молодая, довольно красивая женщина, всегда молчаливая, она, несмотря на свое высокое положение – жены старшего начальника, – чувствовала себя какой-то потерянной среди общего веселья. Вначале поражало всех, что «молодой» муж не обращал на нее ни малейшего внимания и редко с ней разговаривал. На одном из таких вечеров, во время танцев, она вдруг почувствовала себя дурно. Все заволновались, кинулись к Ренненкампфу, игравшему в карты.

Не вставая из-за стола, не оборачиваясь, он только бросил своему адъютанту по хозяйственной части, любимцу Сергееву:

– Михаил Иванович, отведите ее домой.

Дома она почти всегда и оставалась, посещая изредка лишь семью богатого помещика Колодеева.

Второму адъютанту Зарецкому, который часто бывал с докладами у Ренненкампфа и приглашался к столу, она рассказывала, что от скуки открыла раз ящик письменного стола генерала и увидела там в удивительном порядке пакетики писем, завязанных разноцветными ленточками. Это была переписка со знакомыми дамами. Открытие это произвело очень тяжелое впечатление на бедную, оставленную дома Евгению Дмитриевну.

Помню, говорил Зарецкий, что как-то за ужином Евгения Дмитриевна спросила генерала – он был нумизмат, – что означает надпись на одной из монет: «Не нам, не нам».

Генерал ответил тоном раздражения: «Не нам, не нам, а денщикам», очевидно желая отметить, что жена была плохой хозяйкой, с его точки зрения. Чувствовалось, что с каждым днем нарастало неудовольствие, и Ренненкампф редко оставался дома, покидал жену, отправляясь в соседний дом к полковнику Синицыну, где с его женой, крупной, полной дамой, играл в винт. Года через полтора во время Русско-японской войны последовал развод, и он женился в четвертый раз, в Сибири.

* * *

По окончании полковых и бригадных учений начались малые маневры для подготовки к большим, в районе Минска. Для меня лично все это было чрезвычайно интересно и ново. Полки оставались в поле почти целый день, а к вечеру наш небольшой штаб – три офицера и сам Ренненкампф – занимали в ближайшей деревне «халупы», где и располагались на ночлег.

Для дневки обычно выбиралось местечко или уездный городок, где отдых проходил довольно интересно. Хорошо пообедав, выпив по две-три рюмки водки и съев каждый полсотни раков, а Ренненкампф мог съесть и полторы, мы выходили на прогулку.

Появление кавалерии в еврейском местечке или городке производило необычайную сенсацию. Молодые барышни облекались в свои праздничные платья и к вечеру выходили гулять по кругу в местном сквере или городском саду.

Мы тоже прихорашивались, и Ренненкампф, колонновожатый, весело произносил: «Идем смотреть выводку кобылиц!»

Девицы сперва конфузились, потом делались более смелыми и на громкие комплименты генерала хихикали и дарили его своей улыбкой. Расставив ноги, выпятив богатырскую грудь, на которой гордо красовались два белых креста, Ренненкампф, не стесняясь, делал комплименты.

– Посмотрите, какая красавица, а какие буфера!

О менее красивых девушках говорилось негромко, между собой, чтобы не оскорбить их слуха:

– Циферблат у этой брюнетки неплох, но ноги с козинцом.

* * *

В конце августа начались большие маневры, продолжавшиеся около недели, где Ренненкампф, командуя своей бригадой конницы, проявил все качества превосходного кавалерийского начальника, что и было отмечено главным руководителем генералом фон дер Лауницем во время разбора.

Я с сожалением покидал Борисов и офицеров кавалерии, среди которых нашел новых друзей, и особенно в лице П.К. Ренненкампфа. Мы очень подошли друг другу, несмотря на разницу лет и чинов. Провожая меня, он несколько раз повторил, что в дальнейшем будет всегда рад служить со мной. Судьбе было угодно, чтобы я встретился с ним через три года в Вильно, когда он принял 3-й армейский корпус, вернувшись с Японской войны.

С особенно теплым чувством вспоминаю одного из приятелей, иркутского гусара, адъютанта штаба Ренненкампфа поручика Николая Васильевича Зарецкого. Будучи человеком умным и образованным, он легко справлялся со своими обязанностями.

Глядя на Зарецкого, трудно было представить по его внешности и довольно небрежной экипировке, что это гусар, каковым гусар должен быть: рубака, кутила, лошадник, бретер, любитель женщин.

В его мешковатой фигуре чувствовался скорее чиновник Губернского правления, а не бесшабашный кавалерист. Импонировал Зарецкий не своим мало воинственным видом, а природным добродушием, скромностью, спокойствием, вкрадчивым голом и самоуверенностью в суждениях, особенно если это касалось искусства.

Талантливый художник новейшей в то время школы импрессионистов, что он доказал позже, будучи в эмиграции в Чехословакии, где он стоял во главе русских художников. Молодой Зарецкий пользовался в Борисове всеобщим уважением как хороший товарищ и превосходный рассказчик.

В последний раз в России мы встретились в ним в Крыму, в Ялте, куда устремились многие, бежавшие от большевиков…

Случайно пришлось узнать, что Зарецкий перебрался из «гостеприимной» Чехословакии во Францию и бывал довольно частым гостем у известного писателя В.П. Крымова на его вилле под Парижем[20].

Возвращение в Туркестан

В конце сентября 1903 года, после трехлетнего отсутствия, я вернулся в свой родной Ташкент и не узнал его. К тому времени он был уже связан железной дорогой с Оренбургом. Физиономия города сильно изменилась, появились новые люди, масса инженеров путей сообщения, богатые армяне, открыт был трамвай с лошадиной тягой, построенный бельгийским обществом группы барона Ампена, проложены новые улицы.

Инженеры-путейцы, набившие карманы на постройке дороги, сорили деньгами и задавали тон, затмив адъютантов генерал-губернатора.

Приехав в Ташкент, я принял роту в 4-м Туркестанском стрелковом батальоне. В то время батальоны еще не были развернуты в полки, и каждые четыре батальона составляли стрелковую бригаду.

Туркестанские войска, по старой традиции, были отлично выучены, что и доказали во время Великой войны; поэтому командовать ротой было одно удовольствие.

Во главе батальона стоял полковник Карабчевский, брат знаменитого адвоката Карабчевского; он знал меня еще шестилетним ребенком, когда служил с моим отцом.

Карабчевский являлся в батальон не часто; он недавно женился на молодой девушке, довольно красивой, был ревнив, как Отелло, и боялся оставлять ее одну дома. Несмотря на это, она все же ухитрилась от него сбежать, и он уехал из Ташкента.

Новый командир Шумаков, отличный служака, сидел постоянно в батальоне, ротных не стеснял, и мы ездили на службу аккуратно утром, а после обеда предоставляли заниматься с людьми младшим офицерам и сверхсрочным унтерам.

Центр тяжести всего обучения состоял в стрельбе; поэтому лагерная служба летом велась гораздо строже, чем зимой. Целая рота на смотрах обязана была давать результат «сверхотлично». Ежегодная аттестация ротного командира зависела главным образом от того, как его рота стреляла.

Первый, кого встретил из старых знакомых, был мой француз Рафаил; он чуть не заплакал от радости, обнаружив во мне новые познания во французском языке – результат моего приватного образования в приватных кабинетах петербургского «Аквариума».

Стифель тотчас же сообщил, что он меня познакомит с недавно приехавшими в Ташкент бельгийцами, его друзьями.

Первый был директором трамвайного общества, второй – его помощником и бухгалтером. Сам Стифель устроился тоже туда на службу за 100 рублей в месяц переводчиком.

Знакомство состоялось чуть ли не на третий день моего пребывания в Ташкенте, в стенах все того же военного собрания, где бельгийцы репетировали пьеску для предстоящего вскоре спектакля.

Бельгийцы оказались очень веселыми и симпатичными людьми и по окончании репетиции пригласили меня в столовую собрания ужинать.

Все они умели отлично пить, и когда за столом появилось шампанское, то принялись и за пение. Я вспомнил петербургские кафешантаны с француженками и старался не отставать, причем мой репертуар оказался свежее. К часу ночи никого, кроме нас, в столовой не было, и мы, уже не стесняясь, перебрали все модные шансонетки.

Конец 1904–1905 год

Россия продолжала вести неудачную войну на Востоке[21]. Потеряв Ляоян, потом Мукден, Куропаткин доносил в Петербург: «Наши отступают с песнями».

С весны 1905 года в Ташкент стали проникать слухи, что в тылу армии неблагополучно – начались брожения среди запасных. В октябре вспыхнула революция, и в ташкентском гарнизоне взбунтовался резервный батальон.

Начальство растерялось, но благодаря твердости младшего командного состава все обошлось благополучно.

Командующим войсками и генерал-губернатором в то время был недавно назначенный генерал Тевяшев, по прежней должности главный интендант, мягкий, незначительный человек, неизвестно почему попавший на столь высокий пост.

Но еще более неудачным в это смутное для России время оказался его помощник, начальник штаба округа, генерал Евреинов. Эта штабная крыса, Евреинов, недавний генерал-квартирмейстер при предыдущем начальнике штаба Сахарове, уехавшем на войну, всецело погрязший в бумагах, не имеющий серьезного строевого стажа, был для своих подчиненных притчей во языцех. Маленький, обезьяньего вида, с короткой талией и длинными ногами, злющий, ко всем постоянно придирающийся, доводивший подчиненных, даже почтенных полковников, почти до слез, этот Евреинов не умел самостоятельно составить ни одного доклада и лично исправить ни одной бумаги.

– Нет, это надо изложить иначе и поставить как следует запятые, – неизменно повторял он, когда ему в первый раз приносили на подпись важный доклад.

После третьего исправления, а сам он не брал в руки пера, чтобы написать, как нужно, бумага проходила.

Когда однажды полковник Зеленецкий, начальник строевого отделения, принес ему рапорт командующему войсками, после четвертого исправления Евреинов, найдя редакцию неудачной, грубо произнес: «С… и сам себе не верит!»

Зеленецкий повернулся, хлопнул дверью и, придя в отделение, заявил: «Я этой сволочи набью морду!»

Подчиненных с характером Евреинов все же боялся и даже проникался к ним уважением. В церкви на молебне по случаю тезоименитства государя он подошел к капитану Корнилову (будущему Верховному главнокомандующему) и спросил:

– Капитан Корнилов, а что мы ответили вчера дипломатическому чиновнику при эмире Бухарском Клемму по поводу Мургабского имения?

– Не время и не место, – отрезал Корнилов, едва взглянув на своего начальника.

Евреинов отскочил как ошпаренный и потом часто повторял:

– Хороший офицер, только очень самолюбивый.

В дни октябрьской [1905 года] революции Евреинов этот совершенно растерялся, перенес свой штаб почему-то в мужскую гимназию, где временно прекратились занятия, и предоставил распоряжаться всем младшим подчиненным, которые не боялись выходить на улицу и передавать распоряжения по гарнизону.

* * *

В конце лета 1904 года прибыл в Ташкент раненный на фронте в Маньчжурии и прошедший курс лечения во Франции, в Каннах, генерал Церпицкий, назначенный командиром 1-го Туркестанского корпуса. Старый туркестанец, времен завоевания Туркестана, сподвижник Кауфмана и Скобелева, прошедший все этапы строевой службы в Туркестане, знавший душу солдата и его нужды, Церпицкий олицетворял тип старого вояки без большого образовательного ценза.

В один из октябрьских дней было объявлено: такого-то числа, в таком-то часу командир корпуса произведет смотр стрелковой бригаде. Войска выстроились на плацу. Махальные, расставленные по дороге, начали сигнализировать, что командир корпуса едет. Его пока не видели в глаза, думали, приедет седой генерал, как принято, в коляске…

Но не тут-то было. На великолепном коне вынесся на плац молодецкого вида генерал и зычным голосом крикнул:

– Ура, молодцы туркестанцы, здорово, храбрецы!

И стал объезжать фронт батальонов. Как электрическая искра пронеслась по рядам, все ожило, глаза у всех засверкали и загремело дружное «ура!».

Церпицкий лихо соскочил с коня и начал обходить шеренги. Перед солдатом, который ему почему-либо понравился, он останавливался и начинал:

– Вот так молодец! А ты женатый? Не женатый, говоришь? А невеста у тебя есть? А ты ее любишь? А она тебя?

И пошел, и пошел… В рядах смех. Солдаты огорошены, никогда ни один начальник так с ними не говорил. После церемониального марша снова сел на коня, проскакал перед батальонами и унесся в пыли в сопровождении молодого адъютанта.

Через несколько дней, без предупреждения, Церпицкий является в 4-й стрелковый батальон, где я командовал ротой, и прямо направился на одну из ротных кухонь.

– Ну-ка, кашевар, покажи, что у тебя в котле?

– Пишша, – солдаты так произносили слово «пища», – и каша, ваше превосходительство.

– Ну, давай пробу.

Зачерпнул деревянной ложкой и, обращаясь к ротному командиру, заметил:

– Щи неплохие, но не наваристые и без приправы. Нет майорана… И неплохо бы туда поросенка или кур.

Ротный пучит глаза и мычит:

– Так точно, ваше превосходительство, в следующий раз положим.

И хотя поросят не клали, ибо ни в какой раскладке по солдатскому довольствию это не предусмотрено, но майоран всегда держали наготове и впредь, при приближении корпусного командира, сыпали в щи без меры.

Появляясь иногда, и тоже без предупреждения, в казармах, Церпицкий был очень доволен, когда видел в ротах чисто подметенные каменные полы, на стенах – много картин батального характера и, конечно, в золотой раме портрет государя. Солдатам он задавал вопросы «по словесности»:

– А что такое солдат? А что такое присяга?

И когда вспотевший от волнения рядовой бодро докладывал, что «присяга есть клятва перед крестом и святым Евангелием», Церпицкий быстро находил глазом какого-нибудь татарчука из Казани и, беря его за плечи, говорил:

– А что такое, братец, Евангелие?

Помню один замечательный ответ:

– Так что, ваше превосходительство, Евангелие, Евангелие…

– Ну-ну, – подбадривал Церпицкий, – что же там сказано, в этом Евангелии?

– Там про всю русскую землю сказано, ваше превосходительство.

Ротный командир покраснел, фельдфебель, выпучив глаза, погрозил здоровенным кулаком из-за спины корпусного, Церпицкий только рассмеялся.

А в ротных кухнях кашевары уже успели облачиться в белоснежные фартуки и сыпали в щи майоран.

* * *

19 октября 1905 года я был переведен в Генеральный штаб с назначением в штаб Туркестанского военного округа. Двухлетний ценз командования ротой следствие продолжавшейся войны был сокращен на год.

Предварительно сам Церпицкий устроил мне смотр ротного учения и дал отличную аттестацию.

Назначенный в мобилизационное отделение, самое скучное и нудное в службе Генерального штаба, я с сожалением покидал строй. А перспектива попасть в переделку к начальнику штаба Евреинову не сулила ничего хорошего. Так довольно скоро и случилось.

Великий князь

Чрезвычайно импозантной фигурой в Туркестане, несомненно, являлся великий князь Николай Константинович. Племянник Александра II, старший сын великого князя Константина Николаевича, генерал-адмирала Русского флота, он в 1880-х годах появился в только что завоеванном крае[22] со своей морганатической супругой, где остался до конца жизни и с большими почестями был похоронен после войны большевиками[23] в городе Ташкенте.

В годы своей молодости за скандальное поведение он был сослан сперва в Оренбург для исправления.

Вскоре после приезда в этот город в семье оренбургского полицмейстера Александра Густавовича фон Дрейера, моего двоюродного деда, он познакомился с двумя его дочерьми и на старшей, Надежде, женился.

Младшая, София, вышла замуж за князя Долгорукова, состоявшего впоследствии при императрице Марии Федоровне.

Женитьбу великого князя признали законной[24], но его сослали еще дальше, в Ташкент, под наблюдение туркестанского генерал-губернатора.

В силу своего вздорного характера, особенно развившегося с годами, великий князь причинял немало хлопот генерал-губернаторам, которые не могли не считаться с его званием.

Будучи еще молодым, великий князь при твердом и умном генерал-адъютанте К.П. Кауфмане особенных фортелей не выкидывал. Наоборот, он, как бы желая себя реабилитировать, проникся мыслью принести пользу только что завоеванному краю. На отпускаемые ему, как великому князю, ежегодные 200 тысяч рублей от ведомства Уделов, он решил оросить лежащую между Ташкентом и Самаркандом Голодную степь[25]. Из года в год набирал он сартов из ближайших кишлаков и рыл колоссальный канал – «арык», получивший название «Искандер»[26], вероятно в память Александра Македонского – Искандера по-туземному, который по истории, проходя через Туркестан, оросил его ирригационной системой[27].

С годами пыл у великого князя прошел[28], и он начал чудить, заставляя все больше и больше о себе говорить. Завел чуть ли не гарем из сартянок, затем открыто стал жить с любовницей, уральской казачкой, прижив с ней детей, и, не стесняясь, открыто ездил с ней в коляске по городу и появлялся даже в театре.

Все еще красивый, хотя и облысевший, громадного роста, породистый, с моноклем в глазу, великий князь сразу обращал на себя всеобщее внимание.

Общительный и остроумный, он любил поражать своими афоризмами. Один из них облетел весь город: «Любую женщину можно иметь, все зависит от того, сколько ей нужно дать: пять рублей или пять миллионов».

Но вот пошли слухи, что великий князь начал всерьез волочиться за пятнадцатилетней девчонкой Варькой[29]Хмельницкой. Прехорошенькая гимназистка 4-го класса Варя Хмельницкая, ее мать и старшая сестра, тоже красивая девушка, жили в скромной маленькой квартире на окраине города. Обе барышни во время каникул приходили танцевать в военное собрание, где за ними ухаживали приезжавшие из Оренбургского корпуса кадеты.

Вскоре вся семья перебралась в купленный за 30 тысяч «свой» дом, и великий князь почти не выходил оттуда.

Летом 1905 года, едва только его законная жена Надежда Александровна уехала в Петербург, где у ее свекрови, великой княгини Александры Иосифовны, гостили на каникулах дети великого князя, Николай Константинович велел подать тройку, посадил в коляску своего швейцара, заехал за Варечкой Хмельницкой и поскакал в русский Никольский поселок[30] в 12 верстах от Ташкента.

Здесь нашли попа, хорошо ему заплатили и пошли в местную церковь венчаться. Швейцар исполнял обязанности шафера.

Скандал получился колоссальный. Генерал-губернатор рвал и метал; в Петербург полетел рапорт.

И все кончилось печальным эпилогом: великого князя сослали снова, на этот раз в Крым, в Евпаторию[31], а мамашу Хмельницкую со вновь обвенчанной «великой княгиней» – в Одессу на поселение[32]. Попа расстригли, швейцара-шафера выгнали из дворца. Старшую сестру не тронули. Она вскоре вышла замуж и пользовалась таким успехом, что из-за нее сначала подрались, а потом стрелялись на дуэли двое влюбленных – инженер-путеец Горецкий с помощником прокурора Окружного суда Блоком. Муж благоразумно остался в стороне.