Сергей Фокин

Гений кривомыслия. Рене Декарт и французская словесность Великого Века

2.2. Мировоззрение и картина мира

Разумеется, можно было бы сразу задаться вопросом о том, действительно ли лексемы die Weltanschauung, die Weltansicht, la vision du monde или мировоззрение называют одно и то же, но по-разному. Однако прежде всего хотелось бы обратить внимание на то, что ни в коем случае не стоит замалчивать то важнейшее концептуальное положение, согласно которому все четыре выражения указывают на то, что глагол «видеть» и связанные с ним субстантивные формы представляют собой привилегированное отношение к миру, выработанное в лоне европейской культуры Просвещения под знаком понятия «свет». Другими словами, они говорят, что в данном подходе дело идет о том, чтобы открывать мир через видение, а не через чтение, например, какой-нибудь книги мира, то есть исключительно через «свет», в силу чего так или иначе забвению предается тьма, в том числе кромешная.

По всей видимости, это был решающий шаг в последовательной разработке различных видений мира, мировоззрений, миропониманий – национальных, революционных, философских и пр., которой предавалась интеллектуальная Европа в течение XIX–XX веков. При этом видение мира строилось в основном именно в Европе. Последняя, в силу собственной географии духа80, подходит к становлению-миром, которое позднее назовут мондиализацией или глобализацией, через утверждение в качестве интеллектуальной доминанты столь естественной способности видеть, мало-помалу предавая забвению того темного, допросвещенческого человека науки, который был больше внимательным читателем книги мира – читай: предания, традиции, а не самостоятельным визионером81. Однако, как мы помним, Weltansicht В. фон Гумбольдта не то же самое, что la vision в «Энциклопедии Дидро и Д’Аламбера»: если первое содержится в языке, то второе – преимущественно плод воображения, зачастую не вполне здорового. Тем не менее оба предполагают ту или иную форму забвения диспозитива, посредством которого постигался мир в эпоху Возрождения и в самом начале классического века: речь идет о книге. Разумеется, о той самой книге мира, первые упоминания о которой комментаторы находят у Монтеня, Галилея, а затем у самого Декарта, строптивого читателя «Опытов» (1580–1588) и тайного приверженца галилеевской картины мира82.

Напомню ключевой пассаж «Рассуждения о методе» (1637):

Решив не искать иной науки, кроме той, что могла находиться во мне самом или же в великой книге мира, я употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, видеть дворы и армии, встречаться с людьми разных настроений и положений и приобретать многообразный опыт, испытывать себя во встречах, которые посылала мне судьба, и всюду размышлять над предстающими предметами, чтобы можно было извлечь из этого какую-нибудь пользу83.

В этом пассаже примечательно само сближение двух понятий, которые составляют автономные, но взаимосвязанные элементы в построении текста «Рассуждения о методе»: с одной стороны, перед нами стихия «moi», объективированная форма «я», составляющая предмет автобиографического повествования («Я с детства был вскормлен словесностью…»); с другой – «великая книга мира», которая, заметим, все-таки отличается от книжной премудрости, поскольку обретается в миру, в свете, в путешествиях, встречах, в человеческом общении, еще не ставших, но также готовых обратиться книгой. Таким образом, Декарт, вслед за Монтенем, превращает историю становления своего философского «я» в предмет книги, при этом само «я», в настоящем времени, оказывается субъектом повествования, которое тем самым оказывается сугубо автобиографическим, по меньшей мере в отдельных линиях84.

Тем не менее, несмотря на этот упор, который был сделан в «Рассуждении о методе» на понятии «книга мира», ситуация Декарта в европейской интеллектуальной традиции может быть представлена так, что именно на автора «Диоптрики» (1637) будет возложена ответственность за то, что способность видеть оказалась в самом центре той концепции мира, что будет разрабатываться в рамках Просвещения и предельной формой которой явился, как известно, знаменитый Паноптикум Бентама85. Однако в данном отношении важно напомнить, что тот же Декарт, сомневающийся во всем, кроме того, что он действительно сомневается, решительно поставил под сомнение всемогущество зрения и видения в трактате, посвященном «самому универсальному и самому благородному» из человеческих чувствований.

Действительно, в той же «Диоптрике» мы читаем:

Это душа видит, а отнюдь не глаз, и видит она непосредственно не иначе, как через мозг, вот почему всякого рода буйные, а также спящие часто видят или думают, что видят, различные предметы, которых нет у них перед глазами86.

Не будем останавливаться здесь на той определяющей роли, которую сыграли в философском становлении автора «Рассуждения о методе» сновидения: об этом говорилось выше. Важно подчеркнуть, что, рассматривая в своем трактате проблему зрения-видения, мыслитель, судя по всему, был буквально одержим той идеей, что это чувствование, «универсальное и благородное», способно вводить нас в обман. Вот почему все выглядит так, будто он стремится к тому, чтобы установить определенные ограничения способности видеть, поверяя или даже обуздывая ее такими понятиями, как «душа», «мозг», «буйство», «сон», или просто пространным похвальным словом «очкам», представленным в последних частях трактата. Иначе говоря, он ищет не непосредственного видения мира, а какой-то иной диспозитив, позволяющий изобразить его мировидение. Словом, философ, сомневающийся во всем, кроме того, что он сомневается, стремится к тому, чтобы смотреть на мир не иначе, как через какое-то более надежное устройство, нежели столь естественная способность, правда, в точном наименовании такого устройства он тоже сомневается.

Так или иначе, но в «Рассуждении о методе» мы читаем:

Но мне очень хотелось бы показать в этом рассуждении, какими путями я следовал, и изобразить в нем свою жизнь, как на картине, чтобы каждый мог составить об этом свое суждение, а я, узнав из молвы мнения о ней, обрел бы новое средство самонаучения, которое присовокупил бы к тем, которыми обычно я пользуюсь87.

Таким образом, рассуждение строится как картина, образ которой, следовательно, выступает первой нарративной моделью текста Декарта. Но речь пока не о картине мира, но о картине жизни философа, предлагающего своим читателям пройти по тем путям, по которым он сам шел, пока не столкнулся с потребностью написать «Рассуждение о методе». Так или иначе, но следует думать, что Декарт имеет в виду изображение, представление, историю своей жизни или даже роман своей жизни. В этом отношении следует напомнить, что Поль Валери, наиболее влиятельный французский поэт первой половины XX века, расценивал текст Декарта как первый новейший роман в истории французской литературы, презирая при этом современные романы за необязательность построения (пресловутый incipit «Маркиза вышла в пять часов пополудни…», приписанный вождем сюрреализма автору «Вечера с господином Тэстом»)88:

Я перечитал «Рассуждение о методе, это самый настоящий новейший роман (roman moderne), каким его можно было бы сделать. Заметим, что в последующей философии была отброшена автобиографическая часть. Тем не менее к этой точке следовало бы вернуться и написать историю жизни теории89.

То, что Валери говорит о последующей философской традиции, предавшей забвению автобиографическое и романическое начала «Рассуждения о методе», можно было бы повторить в отношении русской культуры, в которой Декарт всегда меньше чем Декарт, то есть сводится к расхожему образу отца-основателя новейшего европейского рационализма. Если вспомнить слова Б. Кассен о деконструкции как способе борьбы с очевидностями, то следует думать, что представление о Декарте как чистом рационалисте есть именно такая очевидность, прописная истина из истории русской философии, которую следует поставить под вопрос90. Важно уточнить также, что такому видению Декарта в немалой степени поспособствовали переводы Декарта на русский язык, где он предстает прежде всего как мыслитель здравого смысла, естественного света, ясного ума. Словом, другой, темный Декарт все время оставался в тени русской культуры, или, проще говоря, недопереведенным.

Недопереведенной оказалась прежде всего сама форма «Рассуждения о методе», которая опознается русскими переводчиками как философский трактат. Однако даже без ссылки на суждение Валери, сумевшего увидеть в тексте Декарта прообраз новейшего романа, следовало бы напомнить то обстоятельство, что Декарт, ощущая изнутри формальную новизну своего текста, пытался определить ее особенности в самом произведении. Таким образом, можно думать, что автор «Рассуждения о методе» предвосхитил такую константу модернистского романа, как рефлексивность: прием, когда рассуждение о методе романа помещается в текст самого романа, отражая его в миниатюре и вместе с тем как будто подвешивая повествование, ставя его под вопрос, как это происходит, когда в тексте прямо возникает авторефлексивная фигура mise en abîme, наиболее последовательно использованная, как известно, А. Жидом (1869–1951) в «Фальшивомонетчиках» (1925), безусловном шедевре модернистского романа XX столетия91.

Действительно, чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать пассаж, который идет сразу за тем, где говорится о картине как повествовательной модели текста:

Таким образом, мой замысел состоит не в том, чтобы научить здесь методу, которому должен следовать каждый, чтобы правильно управлять своим разумом, а лишь в том, чтобы показать, как я старался управлять своим. […] Но, предлагая это сочинение только как рассказ, или, если вам это больше нравится, как басню, в которой, среди нескольких примеров, коим можно подражать, найдутся, возможно, такие, которым правильно будет не следовать, я надеюсь, что мое сочинение будет полезно для некоторых и не навредит никому, и все будут мне благодарны за мое чистосердечие92.

Итак, очевидно, что Декарт колеблется, сомневается, не может со всей определенностью сказать, что же представляет собой его рассуждение – картину, историю или басню. Не вдаваясь здесь в детали различий между этими понятиями, следует сразу уточнить, что скорее именно басня, согласно мысли Декарта, наилучшим образом соответствует его начинанию. Заметим также, что слово «басня» ни разу не используется русскими переводчиками Декарта, которые отдают предпочтение более расплывчатому понятию «вымысел»; то же самое можно сказать о русских философах-толкователях Декарта.

Правда, есть одно заметное исключение. Мераб Мамардашвили (1930–1990), «грузинский Сократ», задействует слово «фабула» («басня») в одном из своих «Картезианских размышлений»:

Есть портрет Декарта (не Хальса, а другого художника), на котором изображено мягкое и задумчивое лицо и какие-то странные волосы, такие волосы бывают обычно у очень мягких и немного уродливых людей. Художник видел Декарта, а мы не видели, и ему, художнику, очевидно, было виднее. Так вот, на этом портрете Декарт держит в руках книгу, на которой написано: «Mundus est fabula». То есть «мир – сказка». Или […] мир есть описание. А научное описание мира есть язык. И только язык. Фабула. Рассказ в смысле правдоподобной сказки. Язык в смысле способа говорения, у которого есть свои законы93.

Не думаю, что Мамардашвили был безусловно прав, сделав упор на слове «сказка», которое в современном русском языке в основном обозначает вполне определенный литературный жанр. Но Декарт действительно говорит о басне в тех точных значениях, которыми обладало это слово в век философа, в том числе в самом очевидном значении поэтического текста, содержащего в себе нравоучение или, если вспомнить его собственные слова, «примеры» для подражания. Вместе с тем речь идет о понятии, восходящем к поэтике Аристотеля и обозначающем интригу, сюжет, фабулу драматического представления. Довольно красноречивый пример такого словоупотребления можно найти в толковом словаре «Robert»:

(Fable). Басня: Последовательность событий, составляющих нарративный элемент произведения. => Содержание, повествование (3.), 3. Сюжет (И., 2.). / / Фабула и форма повествования. 1 «(…) один древний толкователь Софокла очень хорошо заметил: „не следует забавляться тем, чтобы освистывать поэтов за некоторые изменения, которые они могли внести в фабулу (…)“». Расин, «Андромаха», 2‐е предисловие94.

Итак, наряду со значением «басни» как поэтического текста Декарт мог иметь в виду fable как сюжет, интригу повествования. Но в то же самое время во французской культуре утверждается другое значение данной лексической единицы. В «Историческом словаре французского языка» (2010) мы читаем: «Только в начале XVII в. этим словом обозначается мифология языческой древности и вообще миф (mythe)»95. Иными словами, третьим значением понятия fable в век Декарта был собственно «миф», предание о богах и героях, происхождении мира и природы. Очевидно, что в свете этого значения текст Декарта предстает не только как текст о доказательстве бытия Божьего, но и как сказание о герое философского разума, каковым Декарт выставляет себя в «Рассуждении о методе».

Примечательно, что в близких значениях слово «басня» использовалось в русском языке XVIII века, то есть вплоть до оглушительного успеха басен И. А. Крылова (1768–1844), редуцировавших многозначность лексемы:

1. Мифологическое сказание, миф. Стали на то <либретго опер> употреблять как басни, так и гражданскую историю. Прим. Вед. 1738 74.

[…]

4. Лит. Сюжет, фабула, содержание произведения. И ясно покажи какой в Поемах смак: Какие замыслы, какие басни тамо, Всѣль ложно в них гласят иль правду пишут прямо? Члкв ПП 2. Баснь сея пиимы хорошо разположена, искусно выдумана. САР1 I 11496.

В свете последнего значения текст Декарта словно бы оказывается между истиной, которую разыскивает персонаж, и басней, литературным произведением, правдоподобие которого, однако, основывается на реальной истории превращения рассказчика в философа. Реальность или, что почти то же самое, явь сочинения Декарта предстает облеченной в художественное слово и передается искусством красноречия, подразумевающим если не вымысел, то, по меньшей мере, использование ряда риторических фигур. Иначе говоря, нельзя обходить молчанием то существенное обстоятельство, что «Рассуждение о методе» отличается, как уже говорилось, необычайно сложной жанровой текстурой: рассказ об истории жизни мыслителя – роман воспитания «avant la lettre» переплетается в тексте с ученым изложением метода, нацеленного на создание универсальной науки, и сливается с представлением подлинного философского манифеста, исподволь – или между строк – призывающего к свержению господства схоластики и утверждению самовластия человеческого ума. Все жанровые стихии текста скрепляются как рассказом от первого лица, так и литературной формой басни, построенной в соответствии с главным риторическим правилом эпохи – «писать, чтобы нравиться». Более того, имеются основания полагать, что еще до публикации книги философ читал друзьям что-то из того, что со временем приняло форму «Рассуждения о методе». Судя по всему, один из наиболее полных авантекстов сочинения Декарта, то есть более или менее внятное предварительное изложение замысла грядущей книги, мы встречаем в одном письме Жана-Луи Гез де Бальзака, ближайшего друга философа и признанного основоположника французской прозы. Действительно, пикируясь с философом в остроумии, литератор схватил в следующем ироничном пассаже сразу несколько мотивов еще не существующего произведения:

…Сударь, вспомните, пожалуйста, об «Истории вашего ума»: она ожидается всеми нашими друзьями и вы обещали мне ее в присутствии отца Клитофона, которого на простонародном языке именуют господин де Жерсан. Он с удовольствием прочтет о ваших разнообразных авантюрах в средних и высших регионах Атмосферы, а также рассмотрит ваши подвиги в борьбе с гигантами схоластики, путь, по которому вы шли, прогресс, которого достигли в истине вещей, и т. д.97

Итак, Бальзак указывает на заглавную жанровую формулу сочинения, о котором философу случалось говорить в литературных кругах Парижа, – «История вашего ума» или, если перевести выражение в безличный регистр, «История одного ума». Но писатель-остроумец в нескольких словах передает также иные тематические и жанровые стихии произведения, из которого Декарт мог читать друзьям: авантюры, подвиги, гиганты, схоластика и, самое главное, «путь», которым следовал философ в разыскании истины. Словом, перед нами в свернутом виде басня, или интрига, или фабула будущего произведения.

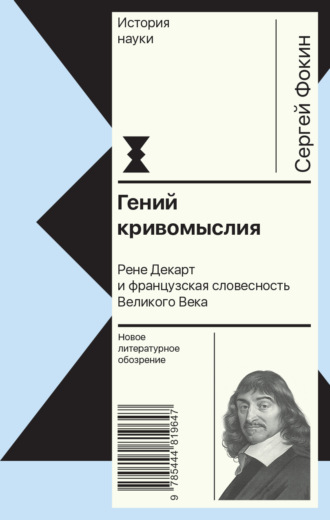

Как уже было сказано, слово fable принадлежит самой глубокой, самой сокровенной части личного словаря мыслителя. Речь идет о понятии, к которому Декарт относился совершенно по-особому, часто употребляя его в своих сочинениях и письмах. Поэтому не стоит, наверное, удивляться, что именно оно фигурирует на портрете философа, написанном примерно в 1647–1649 годах очень модным и очень дорогим в то время голландским живописцем, которого звали Ян Батист Веникс. Мало что известно о создании этого портрета98, однако несомненно то, что художник был молодым, глазастым, проницательным, – словом, мог отлично видеть, воспринимать и понимать философа, находившегося на пороге смерти, о приходе которой он пока не подозревает, но которая его уже дожидается при дворе Кристины Шведской. Вот почему позволительно смотреть на этот портрет как на своего рода невольное завещание философа, который к концу своей довольно бурной жизни пожелал оставить нам эту формулу: «Mundus est Fabula». Заметим, на картине не написано «Я мыслю, следовательно, я существую», слишком высокомерный девиз или, наоборот, слишком сокровенная молитва философа, с помощью которой он убеждал себя, что действительно мыслит и существует, не бредит, не грезит, не спит, а бодрствует, видя, что окружающий мир является не чистой выдумкой, населенной какими-то персонажами, напоминающими автоматы, а самой настоящей басней, сложенной по определенным законам. Таким образом, на последнем, предсмертном портрете Декарта нам оставлена загадка, в которой утверждается, что мир есть не что иное, как басня.

Что это значит на самом деле? Для нас это значит, что нельзя видеть в Декарте лишь отца-основателя европейского рационализма, равно как нельзя видеть в нем прообраз добропорядочного французского буржуа, каким он представлялся, например, Ж. Маритену в 30‐х годах XX века, выставившего автора «Рассуждения о методе» в виде предтечи царства буржуазной добродетели, напрочь лишенного чувства сакрального:

Он был истинным «французским буржуа» […] прародителем или предшественником французского буржуа, который в предосторожности усматривает добродетель, что стоит выше мудрости, французского буржуа, для которого Святой Дух всего лишь гипотеза, французского буржуа, который может быть неправ во всех деталях, зато прав вообще, французского буржуа, для которого идея католической Церкви сводится к одному историческому факту, к одному событию: суду над Галилеем…99

Наперекор узколобому морализаторству философа-католика, в зарисовке которого образ Декарта неразличимо сливается с образом аптекаря Оме, в котором узнавали себя все парижские аптекари эпохи Флобера, следует, наоборот, пытаться представлять себе Декарта через незабываемую формулу французского поэта и мыслителя Ш. Пеги (1873–1914), который незадолго до своей героической смерти на поле брани Великой войны смог увидеть в авторе «Рассуждения о методе» истинного аристократа французской философии. Приведем еще раз эту формулу: «Декарт в истории мысли навсегда останется этим французским шевалье, который тронулся вперед такой бодрой иноходью»100. Мораль Декарта совершенно чужда буржуазной морали: это мораль праздности, необходимой для ученых занятий, а не культ труда, постоянно сводящий досуг на нет; это мораль свободного волеизъявления, а не господство капиталистической эксплуатации, основанное на диалектике господина-раба; это мораль аристократического великодушия, точнее, щедрости, в рамках которой другой не объект унижения, а равный среди равных, какой бы вид он ни принимал – Бога, злокозненного духа, женщины.

С другой стороны, точнее говоря, уже во второй половине XX века, мало кто из французских философов оказался столь внимателен к героизму, трагизму и… романизму в философском начинании автора «Рассуждения о методе», как Ж. Деррида. В своем ярком отклике на «Историю безумия» (1961) М. Фуко, где «Метафизические медитации» Декарта были представлены так, будто Cogito благоразумно и словно страхуясь исключает безумие «…из круга философского достоинства», лишает его «вида на жительство в философском граде»101, Деррида, наоборот, утверждал «гиперболическую дерзость картезианского Cogito», выводя отсюда почти донкихотовское определение философии: «…Философия, возможно, есть не что иное, как […] как […] обретенная в непосредственной близости от безумия застрахованность от его жути»102:

Гиперболическая дерзость картезианского Cogito, его безумная дерзость, которую мы, возможно, уже не очень хорошо понимаем как таковую, поскольку, в отличие от современников Декарта, слишком спокойны, слишком привычны скорее к его схеме, а не к остроте его опыта; его безумная дерзость заключается, стало быть, в возвращении к исходной точке, каковая не принадлежит более паре, состоящей из определенного разума и определенного неразумия, их оппозиции или альтернативе. Безумен я или нет, Cogito, sum. Тем самым безумие – лишь один из случаев – во всех смыслах этого слова – мысли (в мысли). Итак, речь идет об отступлении к точке, где всякое определенное в виде той или иной фактической исторической структуры противоречие может проявиться, проявиться как относящееся к той нулевой точке, где определенные смысл и бессмыслие сливаются в общем истоке. Об этой нулевой точке, определяемой Декартом как Cogito, можно было бы, наверное, с точки зрения, которую мы сейчас занимаем, сказать следующее.

Неуязвимая для любого определенного противоречия между разумом и неразумием, она является той точкой, исходя из которой может появиться как таковая и быть высказана история определенных форм этого противоречия, этого початого или прерванного диалога103.

Эту близость к безумию, вылившуюся, в частности, в замысел стать учителем философии сумасбродной королевы Швеции, можно уловить, разумеется, задним числом, из нашего сегодня, на портрете кисти Веникса, где некогда бравый французский шевалье, которому случилось поучаствовать в европейских баталиях начала классического века и даже написать трактат о фехтовании, предстает буквально другим: перед нами некто в роде отставного, престарелого мушкетера, возможно злоупотребляющего горячительным; почти падший, почти павший, почти разуверившийся во всем человек, который если что-то и знает об этом мире, то разве лишь то, что этот мир является басней, как написано на книге, которую он держит в руках: «Mundus est Fabula».