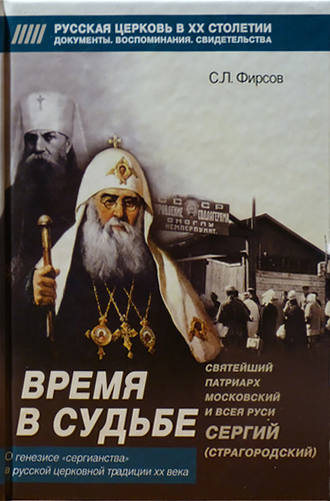

С. Л. Фирсов

Время в судьбе: Святейший Сергий, патриарх Московский и всея Руси

Высказывался Сергий и о возможных сроках созыва Собора: по его мнению, следовало немедленно «пригласить епархии приступить к выборам представителей, чтобы после Пасхи или в неделю свв. отец (день, указываемый канонами, а кстати и 10-летие коронации) назначить открытие столь давно жданного Всероссийского Поместного Собора»[14]. Составить же этот Собор, собираемый для преобразования и отмены синодальной системы церковного управления, должны были несколько категорий делегатов.

Во-первых, епархиальные архиереи, к которым, по приглашению Св. Синода, утвержденному на Соборе, присоединяются и некоторые из викарных. Во-вторых, два протопресвитера (военного и придворного духовенства). В-третьих, представители от епархий (по четыре человека). И, в четвертых, выдающиеся профессора канонического права и церковной истории (по особому приглашению). Все эти делегаты, считал Владыка Сергий, должны иметь решающий голос. Другая категория – лица, которые прибудут на Собор по собственному желанию: заштатные и викарные епископы, представители других автокефальных Церквей, духовенство и миряне.

Считая сословность одним из бичей духовной жизни, архиепископ предлагал решительно отказаться от мысли считать духовенство особой, отдельной от мирян, корпорацией, имеющей специфические (отличные от общецерковных) интересы. «Если ячейкой церковного тела у нас считается приход и далее епархия, – писал он, – пусть они, а не разные чины Церкви и посылают своих представителей, причем этими представителями могут быть безразлично и клирики, и миряне»[15]. Для человека, выросшего и сформировавшегося в «клерикальной» среде, предки которого в течение многих десятилетий (и даже столетий) были священниками, сделать такое заявление значило отказаться от сословного эгоизма, указав, что в Церкви нет и не может быть места каким-либо привилегиям для «колена левитов».

На Соборах, полагал архиепископ Сергий, и должны, сроком на пять лет, избираться члены Св. Синода. Только треть состава, писал архиепископ, могут получить архиереи, другую треть – представители белого духовенства и последнюю – миряне. Митрополитам церковных округов для обсуждения и удовлетворения нужд округа предлагалось предоставить право созывать областные соборы. Орган епархиального управления виделся автору отзыва состоящим из пресвитерского совета, также избираемого на 5-летний срок на местных (епархиальных) соборах. В свою очередь, епархиальные соборы должны состоять из выборных от духовенства и мирян (поровну) и созываться каждые три года.

Такая схема не могла не предусмотреть и дарования приходу прав юридического лица по приобретению движимого и недвижимого имущества, права контроля над церковными суммами и отчасти права распоряжения ими. Показательно, что среди внесенных архиепископом Финляндским предложений было предложение обсудить на будущем Соборе и вопрос об упрощении богослужебного славянского языка и о предоставлении права, где того пожелает приход, совершать богослужение на родном языке!

Приход, по его мнению, должен был получить право ходатайствовать за избранного кандидата в члены клира, избирать которого должен был пресвитерский совет, а утверждать – архиерей. Правда, схема могла действовать лишь при соблюдении некоторых условий: прохождение кандидатом условий образовательного ценза и возраст (будущий священник не мог рукополагаться ранее 30-летнего возраста).

Для улучшения материального содержания клириков заявлялось о необходимости, в добавление к местным средствам, выплачивать приличное казенное жалование: в селе – не менее 1200 рублей – священникам, 1000 рублей – диаконам и 800 рублей псаломщикам. Все это, считая доход от земли, кружечный доход и казенное жалование.

Касаясь отношений Церкви с «миром», Сергий показывал себя сторонником возможно более тесных контактов. «Что касается права участия духовенства в общественных и гражданских учреждениях, – говорил он, – то таковое должно быть ему предоставлено, как одно из средств для проведения христианских начал в жизнь»[16]. Заботой о «христианских началах» вызывался и призыв уничтожить тюрьмы духовного ведомства. Архиепископ предлагал даже предоставить духовенству право на окраинах Империи, где православные были в меньшинстве, во избежание неприятностей носить светскую одежду.

Но и это не было самым радикальным предложением. Владыка Сергий считал возможным и правильным обсуждение предоставления каждой епархии права избирать себе епископа. При этом епископами могли бы быть и лица белого духовенства, без принятия монашеского сана, например: овдовевшие иереи или же оставившие своих жен по добровольному с ними соглашению! Кроме того, Владыка поддерживал право вдовых священников вступать во второй брак (правда, если они овдовели до 45 лет). Эти радикальные предложения чем-то отдаленно напоминают «революционные» реформы обновленцев 1920-х гг., хотя мотивация их идеологов была полностью противоположна Сергиевской: Владыка был противником любых, тем более церковных, революций.

Прежде всего Владыка старался найти компромисс. Видимо, этим и можно объяснить тот факт, что после провала идеи церковного реформаторства в 1905–1907 гг. Сергий не воспринимался русскими консерваторами как «левый» архиерей (в отличие, скажем, от митрополита Антония (Вадковского)), ничего не претерпев «по службе». В целом же, умение добиваться поставленной цели, идти per aspera ad astra отличало Сергия во все периоды его жизни.

Уже после отставки Победоносцева он сумел настолько укрепиться, что с 1911 г. (и как оказалось – вплоть до 1917-го) состоял членом Святейшего Синода, фактически являясь одним из реальных руководителей Русской Церкви. Его ценили обер-прокуроры, он имел возможность влиять (разумеется, косвенно) на архиерейские назначения. К примеру, именно архиепископ Сергий, а не кто-либо другой предложил депутату III Государственной Думы Холмскому архиерею Евлогию (Георгиевскому), деятельность которого полностью удовлетворяла тогда ведомство православного исповедания, перебраться «в другую, более спокойную и удобную епархию» – на Симферопольскую кафедру: по мнению Владыки Сергия, равно как и по мнению занимавшего тогда пост Обер-Прокурора Св. Синода В. К. Саб л ера, несомненными преимуществами названной кафедры являлись не только прекрасный климат и природа, но и «частые посещения Крыма Царской Семьей»[17].

Об отношениях Сергия с Царской Семьей (прежде всего с Николаем II) судить достаточно трудно – явно недостаточно источников, однако награды, полученные Финляндским архиепископом от Верховного Ктитора Церкви, очевидно, могут служить знаками монаршей милости к архиерею. Показательно, что и назначение членом Св. Синода, и награждение бриллиантовым крестом для ношения на клобуке (в 1912 г.), и награждение орденом Св. Александра Невского (в 1915 г.) пришлось на 6 мая – день рождения Государя.

Впрочем, белый митрополичий клобук до 1917 г. он так и не получил, хотя формальная возможность для этого была: после смерти в ноябре 1912 г. столичного архиерея Антония (Вадковского), ближайшим соратником которого архиепископ Сергий был на протяжении многих лет, и после смерти Киевского митрополита Флавиана (Городецкого) – в ноябре 1915 г. Однако и в первом, и во втором случаях его кандидатуру отвергли. В первый раз поводом послужила пресловутая глухота архиепископа, хотя дело, думается, было в том, что Сергий в глазах самодержца был еще недостаточно понятной фигурой: соратник нелюбимого после 1905 г. митрополита Антония, хотя и лояльный, но всегда при своем мнении, к тому же по меркам того времени относительно молод для руководства столичной кафедрой – всего 45 лет!

Второй раз повод был куда серьезней, причем настолько, что вопрос о белом клобуке мог рассматриваться лишь как сугубо теоретический. В новых обстоятельствах проблема заключалась в отношении к Распутину и его ставленникам. О том, как развивались (и развивались ли) контакты будущего Патриарха русской Церкви и пресловутого «старца», нам известно крайне мало. Вероятнее всего, Сергий отшатнулся от «отца» Григория сразу же после скандальных разоблачений, прозвучавших в адрес последнего, т. е. приблизительно между 1910 и 1912 гг. Архиепископ, видимо, понял, что связь с «собинным царским другом» дискредитирует не только его лично, но и Церковь. Впрочем, не вполне ясно, почему такой тонкий человек, каким, несомненно, был Владыка Сергий, мог столь долгое время игнорировать обвинения, выдвигаемые против «старца» – например, дело о принадлежности гр. Распутина к мистической секте хлыстов, утвержденное Тобольским епископом Антонием (Каржавиным) еще в мае 1908 г.?! Это тем более интересно, что Владыка знал Распутина с 1903 г. Ответа на заданный вопрос у меня нет.

Ясно только одно: именно антираспутинские настроения этого «баловня судьбы» в итоге и создали у царской четы негативное к нему отношение. Стремление «нравиться» не смогло перевесить на весах голос его совести, и годы, потраченные на укрепление собственных позиций в церковной администрации, оказались в конце концов потерянными напрасно. В течение Первой мировой войны архиепископ Сергий откровенно выступал против распутинского ставленника, малограмотного и наглого Тобольского архиерея Варнавы (Накропина), сама принадлежность которого к епископской «корпорации» оскорбляла эту последнюю; против его самочинных действий, связанных с канонизацией митрополита Иоанна Максимовича. 8 сентября 1915 г. Императрица писала мужу, как, Сергий вместе с архиепископами Агафангелом (Преображенским) и Никоном (Рождественским) «в течение 3-х часов нападали на В.[арнаву] по поводу нашего Друга[18]» (т. е. гр. Распутина – С.Ф.). На следующий день в обстоятельном письме Александра Феодоровна вновь вспомнила о «деле» Варнавы, порекомендовав Николаю II «послать на покой» Агафангела и заменить его (в качестве Ярославского архиерея) «Сергием Финляндским, который должен покинуть Синод»[19].

Впрочем, призывы Императрицы не увенчались успехом: Сергий остался на своем месте. О нем вспомнили лишь уже в ноябре 1915 г., когда освободилась Киевская кафедра. Именно тогда его имя вновь появилось в переписке последней царской четы. На Украину, как известно, перевели тогда Петроградского митрополита Владимира (Богоявленского), назначив в столицу Экзарха Грузии Питирима (Окнова). В связи с произошедшими изменениями Императрица опасалась возможного назначения в Грузию (на четвертую по значимости кафедру) ненавидимых ею архиереев. «Только не С.[ергий] Ф.[инляндский], или А.[нтоний] В.[олынский], или Гермоген! [Долганев, бывший Саратовский епископ, наиболее активный враг Гр. Распутина – С.Ф.], – писала она. – Они бы все испортили там своим духом…»[20]

Прошел год, но отношение к архиепископу Сергию не изменилось: 25 сентября 1916 г., откликаясь на информацию супруги о приеме ею членов Св. Синода, Император вскользь заметил: «Только одного члена там неприятно видеть – Сергия Финляндск[ото]»[21]. Парадоксальными кажутся эти слова Николая II: если Сергий столь давно неприятен, то почему же Самодержцу его не удалить, ведь удалили же в Киев из столицы первоприсутствующего члена Св. Синода митрополита Владимира? Объяснить подобное можно либо случайностью («так получилось» – за делами забыли), либо тем, что, занятые решением более серьезных проблем, а также далеко не блестящим состоянием церковных дел, порученных совершенно беспомощному Обер-Прокурору Н.П. Раеву, никем, включая монарха, серьезно не воспринимавшемуся, и его экзальтированному Товарищу князю Н.Д. Жевахову, светские власти решили временно «не перемещать» активного и знающего «канцелярию» Финляндского архиепископа. Кто знает…

Действительно, «канцеляристом» Владыка Сергий был первоклассным. Он блестяще знал синодальное делопроизводство, ориентировался в закулисных играх ведомства православного исповедания, умел вовремя понять, чего хотят «в сферах» и что там будет воспринято негативно. Если бы не Распутин, о котором обычно никогда не говорят, когда речь заходит о Сергии, вполне вероятно, что к 1917 г. он был бы митрополитом и (!) первоприсутствующим в «церковном правительстве» членом. Но, даже отбрасывая это совсем неисторическое «если», мы должны признать, что архиепископ Сергий был идеальный синодал, идеальный церковный деятель Православной Российской Церкви петровского образца.

Собственно говоря, церковную реформу XVIII столетия можно без преувеличения назвать попыткой низвести православную конфессию на уровень своего рода идеологической подпорки государства, его религиозной обслуги. Именно со времен Петра Великого русское духовенство начинает превращаться в замкнутую корпорацию, постепенно становится «духовным сословием», со всеми привилегиями и обязанностями последнего. «Вера – верой, а служба – службой» – вот, по-существу, девиз Российского государства, никогда не забывавшего заявлять о своей конфессиональной (православной) принадлежности. На бумаге существовала пресловутая симфония властей, своего рода союз духовной и светской власти, предполагавший их взаимоподдержку. Но какие права имела Православная Церковь в «симфоническом» государстве?

Только право монопольного оказательства (пропаганды) веры. Ни права печалования (стародавнего права средневековой русской Церкви), ни права самостоятельно решать собственные внутренние дела (например, избрать канонического главу – Патриарха, влиять на епископские назначения и перемещения) – главная конфессия Империи не имела. Не могла она самостоятельно созвать Поместный Собор, а светские власти в течение как XVIII, так и XIX вв. на это не соизволяли. Ее жизнь определял «Духовный регламент» – свод правил церковной жизни, составленный к 1720 г. Феофаном Прокоповичем по протестантским образцам вводивший псевдо-коллегиальное управление русской Церковью посредством Синода и подчинявший ее целиком верховной власти. Знаменательно, что члены Синода в приносимой ими присяге должны были «исповедовать крайнего судью духовной сей коллегии быти самого всероссийского монарха», а не Господа Бога!

Капля камень точит, так и традиция, привычка обычно перемалывает характер человека, заставляет его если и не соглашаться, то, по крайней мере, не противиться принятым системой правилам. «Против рожна не попрешь». История синодального периода является полным подтверждением этой горькой истины: только несколько одиночек (на память приходит прежде всего митрополит Арсений Мацеевич – екатерининский «Андрей Враль») попытались бороться и были смяты. Канцелярия победила, безгласное православное духовенство, ослабленное и униженное показными заботами о «преуспеянии веры отеческой», во всем и всегда поддерживало своих светских союзников. За всю синодальную историю Православная Российская Церковь и ее пастыри так и не стали для светских властей социально значимой силой, тем, что хотя и в мире, но «не от мира сего». Чисто позитивистский взгляд на Церковь, как это ни странно, в православной (согласно закону) Российской Империи явно преобладал. Конечно, это совсем не значило, что светские менторы главной конфессии Империи были поголовно неверующими людьми, «вольтерьянцами» и агностиками. Просто религиозная жизнь и жизнь Церкви (разумеется, как социального института, а не как Столпа и Утверждения Истины, которого, по слову Апостола, и врата ада не одолеют) воспринимались многими из них как совершенно разнопорядковые явления. Священнослужитель воспринимался (и в верхах русского общества, и в крестьянской массе) преимущественно как требоисполнитель, а не как пастырь. Увы, православный батюшка никогда не обладал внешним авторитетом католического священнослужителя, а отечественный архиерей – достаточной независимостью и властностью (по отношению к «миру») западного епископа. Не петровская церковная реформа создала такое положение, но она усугубила и обострила старые византийские «болезни» – слишком тесную и не всегда удобную связь «клира и мира», политическую пристрастность Православной Церкви при внешней аполитичности, связь государственных успехов и церковного прозелитизма (иногда даже в ущерб самому государству) и многое другое. Но главное, думается, все-таки не это и не в этом. – Петровская церковная реформа подменила Церковь (повторюсь: как социальный институт) канцелярией. Если до Петра государство смотрело на православную конфессию как на «вторую» (причем самую важную) свою половину, без бытия которой терялся смысл существования половины «первой», то со времен «Духовного регламента» оно стало воспринимать Церковь лишь как одно из своих ведомств, в конце концов даже найдя для него почти кощунственное наименование ведомства православного исповедания.

А ведь известно, что в ведомстве служат чиновники. Просто в «православном» (или «духовном», если угодно) они являлись еще и священнослужителями, несущими в мир свет Христовой истины. Они могли быть (а абсолютное большинство и было) глубоко верующими, искренно православными людьми, стремившимися честно выполнить свой пастырский долг. Но «степень подчиненности» светским властям у них была иной, чем, например, у иереев и иерархов Московской Руси, для которых служение Православной Церкви и было служением государству. Для пастырей синодального периода действовал иной алгоритм: они служили государству, будучи представителями «духовного ведомства», точно так же, как этому же государству служил, скажем, православный (по своей конфессиональной принадлежности) военный или чиновник какого-либо министерства. В петербургский период русской истории Православная Церковь – лишь один из элементов государства, а не его существеннейшая часть, вовсе не его alter ego. Это, собственно, может иметь объяснение и в том обстоятельстве, что государство (как целое) считало себя православным, не только (и не столько) в плане мистическом и метафизическом (как прежняя допетровская Россия), сколько с точки зрения юридической, т. е. опять-таки канцелярской.

Где канцелярия, там и «казенщина», формализм, там внешняя «грубость форм» всегда видится (и смотрится) внушительнее – особенно в Церкви, чем религиозная правда, никогда не исчезающая и нигде не растворяющаяся, но лишь «обволакивающаяся», как паутиной, разного рода политически окрашенными правилами, регламентами, декретами очередного кесаря.

В 1906 г. русский мыслитель Д.С. Мережковский написал свою нашумевшую статью «Грядущий Хам», где вторым лицом этого самого «Хама» назвал «лицо прошлое» – Православия, «воздающего кесарю Божие», той Церкви, о которой Достоевский сказал, что она «в параличе». «“Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи”, – жаловался один русский архипастырь XVIII века, и то же самое, – отмечал Мережковский далее, – с еще большим правом могли бы сказать современные архипастыри. Духовное рабство – в самом источнике всякой свободы; духовное мещанство – в самом источнике всякого благородства. Мертвый позитивизм православной казенщины, служащий позитивизму казенщины самодержавной[22]» (выделено мной – С.Ф.).

Эти жестокие слова[23] писатель произнес, уже ознакомившись на Религиозно-философских собраниях с представителями «духовного» мира, укрепившись в убеждении, что «Бог не в бревнах, а в ребрах». Богоискатели увидели в представителях официальной церковности (а именно ее и имел в виду Д. С. Мережковский в «Грядущем Хаме») то, что увидеть никак не рассчитывали: позитивизм. «Иной раз кажется: да это главное! – записала З.Н. Гиппиус в дневнике еще во времена Собраний. – Да все они позитивисты!»[24] Парадокс заключался в том, что будучи «позитивистами» – чиновниками «казенной» Церкви, «они» в то же время в подавляющем большинстве своем являлись людьми глубоко верующими, искренне считавшими вполне нормальным существование «симфонии» с государством, которое называло себя христианским. За это последнее присвоило себе право вмешиваться в церковные дела, подбирать православный епископат, наблюдать за ходом церковных дел, в случае необходимости «корректируя» его. Святейший Синод, лишь по названию являвшийся церковным правительством, на деле был «исполнительным органом» православной (de jure)[25] Империи, самостоятельным настолько, насколько последняя это допускала.

Однако из того, что в синодальной Церкви царил «дух формализма», вовсе не следовало, что Православие – «казенщина». Примеры Оптинских старцев, святого о. Иоанна Кронштадтского, да, собственно, и религиозный «ренессанс» начала века, доказывали, что подлинная вера (или стремление ее обрести) были сильны в русском Православии. Речь, однако, не об этом.

Трагедия заключалась в том, что отечественная иерархия, воспитанная на принципах беспрекословного послушания государству, совершенно не представляла себе, что такое настоящая церковная свобода. Администрирование – главный бич синодальной Церкви, воспринималось не только как нормальное, но и как естественное явление. Существовала строгая вертикаль: распоряжения шли непосредственно от Св. Синода, действовавшего под неусыпным наблюдением «ока Государева» – Обер-Прокурора, к епархиальным архиереям. Епископ получал руководящие указания, легко перемещался (в зависимости от заслуг) – либо на более, либо на менее богатую кафедру; произвольно (т. е. безо всякой последовательности) вызывался для присутствия в Синод или же отправлялся обратно в свою епархию. Духовенство награждалось и наказывалось, оно участвовало в праздновании всех государственных торжеств и являлось связующим звеном между светскими властями и православным народом.

Однако, несмотря на эту связь, отечественные пастыри (так сложились исторические обстоятельства, увы) к началу XX столетия не оказывали серьезного нравственного влияния на свою многомиллионную паству. Еще К.П. Победоносцев писал, что «наше духовенство мало и редко учит, оно служит в церкви и исполняет требы. Для людей неграмотных Библия не существует; остается служба церковная и несколько молитв, которые, передаваясь от родителей к детям, служат единственным соединительным звеном между отдельным лицом и Церковью»[26].[27] Правда, он считал, что такое таинство, как религиозная жизнь оставленного самому себе, неученого народа, достойно лишь восхищенного удивления – и только. Однако факт остается фактом – влияние духовенства на паству признано минимальным. Насколько это было «хорошо», показал 1905 год. Прививка непонятных, но при этом таких приятных, ласкающих слух понятий, как «свобода», «равенство», «социальная справедливость» уже вскоре дала свои плоды. «Русский народ несомненно религиозен, – писал в 1906 году генерал А.А. Киреев, человек, несомненно, правых (по тем временам) взглядов, – но когда он видит, что Церковь дает ему камень вместо хлеба, да требует от него “формы”, “грибков”, читает непонятные простонародью молитвы, когда ему рассказывают про фантастические чудеса, все это торжественно рухнет перед первой умелой проверкой, перед первой иронией даже грубо нахальной, он переходит или к другой вере (Толстой, Редсток), говорящей его сердцу, или делается снова зверем. Посмотрите, как христианская хрупкая, тоненькая оболочка легко спадает с наших мужиков…»[28].

Читая сегодня дневник старого генерала, удивляешься, насколько точно предвидел он трагедию будущего богоборчества, проистекавшую от того, что форма в русской Церкви заменяла содержание, а о влиянии и силе главной конфессии страны судили по статистическим справкам и монопольном праве оказательства веры. Как антитеза приведенному заявлению Победоносцева об «оставленном самому себе» народе звучат слова Киреева: «Зверок родился, его окрестили, да так и бросили, может быть, он прошел не только сельскую школу, но и высшую, но остался он тем же зверем, но уже с когтями и зубами, и вот обстоятельства складываются иначе, и о крестинах никто не помнит. Зверь встает…»[29].

Впрочем, в 1905 г. фраза «мы ваши храмы превратим в наши конюшни» только прозвучала. Исполнилась угроза несколько позднее, когда борцы за всеобщее счастье, «освободившие» человека труда от неправедного гнета эксплуататоров, решили привлечь к революционной ответственности и «религиозных мракобесов». Церковь столкнулась с насилием, масштабы которого она представить не могла и к противодействию которому она не была готова. Разумеется, не «весь народ», некогда носивший имя народа православного, стал гонителем своих пастырей. Дело заключалось, как мне представляется, в другом.

После революции 1917 года Православная Российская Церковь столкнулась не только с колоссальным государственным насилием, но и с тем, что значительные народные массы как-то «вдруг» перестали считать себя православными. Это не был «уход» из Церкви, это было просто отстранение от того, что стало опасным. Одновременно с названным, наблюдался и другой процесс: укрепление религиозного начала, приход к вере и в Церковь ранее индифферентно к ней относившихся. Начался процесс «очищения» Церкви: она перестала быть правящей и принадлежность к ней не только никак не поощрялась, но даже могла привести к смерти. О таком «очищении» наблюдательные современники, впрочем, говорили задолго до начала большевистских гонений, когда и о большевиках никто толком не знал.

«Самарин говорит, пусть начнется эра гонений на Церковь, она очистится, – сообщал в 1906 г. уже упоминаемый мной А. А. Киреев, записывая в дневник беседу с потомком известного славянофила. – Да, верно! Но остаток будет небольшой <…>, но людей закаленных, идущих на мученичество. Но можно ли не заботиться, – добавлял генерал, – о тех средних людях, “ни холодных, ни жарких”, которые всегда составляют большинство в каждом обществе, они совсем будут затерты, а стало быть и их дети и внуки…»[30].

Решение этой страшной (как мы теперь видим) проблемы Киреев видел в этическом развитии русского народа, чего невозможно было достичь до тех пор, пока Церковь «завалена тупым формализмом, внешностию». Находясь в тисках византийско-петровской псевдосимфонии, она, однако, не смогла побороть «форму». Это, конечно, не свидетельствует о внутренней слабости Русской Церкви. Отзывы епархиальных преосвященных по вопросу о церковных реформах 1905 г., материалы Предсоборного Присутствия 1906 г. и Предсоборного Совещания, образованного в 1912 г., свидетельствовали, что иерархи понимали насущность церковных реформ и преодоления «формализма».

Но психологически русские пастыри были не готовы к тому, чтобы строить самостоятельную жизнь в отрыве от государства, причем государства православного, для которого интересы Церкви – не пустой звук. «Государственнический» подход к решению вопроса о степени церковной свободы был совершенно одинаков как у иерархов последних предреволюционных лет, мечтавших о восстановлении канонического строя церковного управления, так и у их предшественников, живших столетием ранее.

Понимать причину болезни, наблюдая тревожные симптомы, к сожалению, очень часто не значит иметь возможность применить нужное лекарство для ее излечения. Понятие «формы» было вкоренено в сознание отечественного епископата, который, даже понимая неправильность (если не сказать более) многих действий, предпринятых в отношении Церкви светскими властями в XVIII–XIX веках, а также неканоничность самого синодального устройства, не мог представить себе автономное существование в России Российской же Церкви. «Идти к народу» в тех условиях Церковь могла только государственным, т. е. опять-таки формальным, путем, не зная (и не желая знать), как можно разорвать этот порочный круг.

Искренне желая реформ, Русская Церковь вплоть до революции не имела возможности самостоятельно ничего решить, начиная и заканчивая любое движение в сторону реформ лишь с согласия светских властей. Такие привычки послушания представителям «мира сего» преодолеваются не просто, и не вина Православной Церкви в том, что в течение многих десятилетий «оставленный самому себе» русский народ в большинстве своем не поддержал ее пастырей в самую ответственную и страшную для них годину.[31] «Выстуженная» канцелярией Церковь, не привыкшая к самостоятельности и к коллективному творчеству, очищалась кровью своих мучеников и исповедников. Однако миллионы оказались, как и предполагал генерал А.А. Киреев, потерянными для нее.

Петровская «симфония», привела в итоге к господству «формализма», а следовательно, и специфического «церковного позитивизма» в среде православных архипастырей. Однако не меньшая вина «византийской болезни» состоит в том, что она привила многим отечественным епископам взгляд на церковное служение как на государственную службу, где мистический элемент подавляется элементом практическим и где политическая целесообразность ценится если не выше, то, по крайней мере, наравне с «метафизической» церковной пользой.

Классическим примером синодального иерарха, придерживавшегося таких взглядов, можно считать Патриарха Московского и всея Руси Сергия.