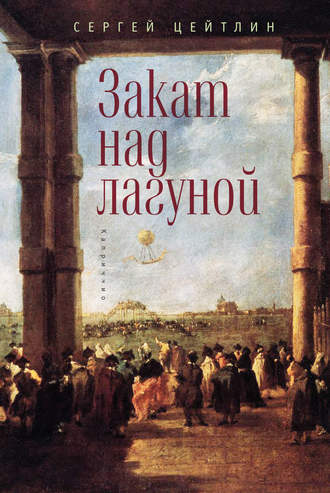

Сергей Цейтлин

Закат над лагуной. Встречи великого князя Павла Петровича Романова с венецианским авантюристом Джакомо Казановой. Каприччио

– Однако Вы с ним не согласны, месье Казанова?

– Не знаю. Я считаю, что есть определенные черты человеческой природы, которые нельзя изменить. Как бы сильно мы ни старались. Но общественные порядки… да, общественные порядки можно изменить, и нужно, если необходимо. Я так думаю.

– Но как можно это сделать, если тем, кто хочет изменить эти порядки, запрещают выражать свое мнение? – сказала Александра грустным умоляющим голосом.

– Это верно, – Казанова заметил, как свет в ее глазах исчез.

– Если растаптывают их идею справедливости? Если при малейшем несогласии с властью их лишают чести, пугают и заставляют молчать? Как им идти дальше?

– Да, тогда становится тяжело.

– Становится невыносимо, – сказала она категорически.

– Вольтер шел.

– Есть люди, которых запугивали сильнее, чем запугали его, и которые не имеют привилегий, которые имел он.

Ее лицо окаменело.

– Это тоже верно, – Казанова вздохнул, зная, что она права.

– Как же можно идти дальше тогда? Как? – она опустила голову в раздумье.

– Зависит от человека.

– Вы бы продолжали выражать свое мнение? – она взглянула на него, как будто надеясь, что он скажет «да».

– Когда я был молод – да. Сейчас – не знаю.

– Почему?

– Мы сильнее, когда мы молоды.

– Физически – да. Но нравственная сила не зависит от возраста.

– Когда мы молоды нам кажется, что ничего не сможет сломить нашу волю, что никто не сможет отнять нашу личную свободу.

– Сломать человека ничего не стоит, – промолвила она безнадежно. – Ничего не стоит.

Видя, как она уставилась на какой-то предмет за его спиной, он предположил, что она говорит о ком-то конкретно.

– Пожалуй.

– Государство может…

– Мадемуазель Снежинская! – громко прозвучал суровый гортанный женский голос.

Казанова и Александра повернулись и увидели рядом квадратную сухокожую женщину средних лет со сжатыми губами. Это была гофмейстерина фон Бенкендорф.

– Гофмейстерина, я… я…

– Не отставайте от свиты, мадмуазель Снежинская. Мы же Вас ждем!

– Простите пожалуйста, мадам Гофмейстерина, – робко ответила Александра. – Я просто… тут… иду, иду.

Дамы поспешили в сторону кампо, оставляя Казанову тростью нащупывать себе опору.

5

Вечером театр Сан-Бенедетто наполнился роскошной, страстно флиртующей публикой в масках. Уже был месяц как карнавал окутал лагуну своей таинственной аурой, и, казалось, что для венецианцев это праздничное состояние было более естественным, чем нормальная, повседневная жизнь, которую они вели в остальные девять месяцев года. Вот-вот должна была начаться опера «Орфей»: оркестр настраивал инструменты и за кулисами чувствовалось волнение певцов.

Граф и графиня дю Нор со свитой сидели в главной ложе дожа, зачарованные живостью и пластикой собравшихся венецианцев. Позади них сидели прокуратор Пезаро с сестрой, без масок – как и все русские, а глубже, у самого края ложи, скованно ерзал синьор Казанова.

Казанова жалел, что цесаревич его пригласил в свою ложу. Ему было неудобно – он чувствовал себя старым и лишним среди этой красивой молодежи. Даже прокуратор Пезаро был моложе его – на пятнадцать лет. Лишь одного гофмейстера Салтыкова можно было причислить к этой степенной возрастной категории мужчин, в которую входил Казанова. Однако гофмейстер еще был совершенно в соку. Он был на высоте своей карьеры, хозяином своей судьбы. А Казанова? Непонятно что в лучшем случае. Зачем даже сравнивать?

Когда раздались первые трубные ноты, Казанова вжал голову в плечи. Он угрызался совестью из-за того, что тогда, на балу, начал фасонить перед цесаревичем, что ему навязался. Сколько раз он говорил себе, что ему больше нельзя так высоко метить, что он должен держаться скромнее, незаметнее. Его положение требовало сдержанности, он это знал. Он знал, что никому больше не нужны его выкрутасы, его светские фокусы. Таким поведением он только рисковал пасть еще ниже. Он был уже не тем человеком, которым был когда-то. Его вулкан потух. Уже пять лет на него никто не обращал внимание. Он превратился в серого, посредственного службиста, в тупое звено политического истеблишмента, того самого, которому, как ни парадоксально, он в юности противостоял своим распутным, скандальным поведением. Но сейчас надо было выживать, ему нужен был доход. Поэтому он слился с этой заурядной канцелярской пылью. Он ко всему привык и со всем смирился, лишь бы жить спокойно в своей любимой Венеции, лишь бы больше не возникали неприятности. Или нет? Или все это был самообман, и он никогда, ни на миг не привыкал к своему нынешнему положению? Быть может, в нем вовсе и не потух тот вулкан, и лава в любой момент могла извергнуться?

– Tranquillo, Giacomo, tranquillo[20], – говорил себе Казанова.

Услышав сладостную женскую арию, его глаза разыскали среди русской свиты то завораживающее лицо, которым, он знал, он не должен любоваться. Но он не мог не любоваться. Сжимаясь, сгибаясь в кресле, он никак не мог оторвать глаз от этой девушки. Остальные две «грации» его ничем не привлекали – ни внешностью, ни манерами. А Александра его пленила. Невинно, но непреодолимо. Ее тонкая шея, извилистые локоны и идеальный профиль – все было как из сказки, как у феи, являвшейся ему в его детских снах. С каждым крещендо музыки он чувствовал собственное сердцебиение. Ему стало душно, колени ослабли. Все поплыло перед глазами. «Ну почему это происходит? – думал он. – Почему сейчас, когда все уже пройдено, пережито, закопано в прошлом. Хватит!» Он должен был отвлечься, он должен был вычеркнуть лицо Александры из своего сознания. Но как это сделать? Он же не мог просто встать и выйти из ложи в кулуары? Это было бы неприлично. Смотреть в другую сторону? Невозможно – тяготение было слишком сильное. Что оставалось? Оставалось вообразить другой объект, другое лицо, другую женщину. Но кого? Свою Кеккину? Смешно, бесполезно. Лицо Кеккины было абсолютно заурядно перед лицом Александры. Лицо матери? Тоже сложно. Мать ушла из жизни несколько лет назад. Так кого же? Надо было вспомнить самую прекрасную, самую потрясающую женщину, которая глубже всех проникла в его душу и возвела его до апогея блаженства. Ну кто? Он вспоминал: Лукреция в Риме? Нет, слишком самоотверженна, без плотского начала. Эсмеральда в Барселоне? No, solamente fuego y nada mas[21]. Шарпиньон в Лондоне? Slut![22] На ком тогда можно было зафиксировать мысль? Федерика? Нет. Константина? Доминик? Генриетта? Да! Генриетта! Конечно же, Генриетта! Ma joie! Ma vie![23] Самая-самая непревзойденная! Где же ты сейчас, где? Кому ты даришь свои поцелуи зефирные? Кому ты сейчас открываешь свою грудь веснушчатую? Боже мой! Да, смотри на меня. Да, вот так. Дай мне представить тебя, дай мне нырнуть в море воспоминаний. Ты помнишь лес возле Пармы? Ты помнишь, как мы бежали? Как ты меня использовала? В хорошем смысле этого слова, конечно. Было бабье лето. Повсюду кружились сухие желто-оранжевые листья. Лес молчал. Сквозь деревья вливались лучи света. Свежий осенний воздух наполнял наше дыхание. Ты распустила свои волосы, и мы легли на прохладную землю. Помнишь? Тело твое было теплым, и ты крепко прижала меня к себе и сказала, чтобы я поскорее тебя забыл. А у меня внутри все кровью обливалось, и слезы мои падали на твою горячую, дрожащую грудь. Я ничего тогда не понимал в жизни, ничего тогда не знал. Я только чувствовал, как вздымалась твоя грудь, как твои зеленые глаза меня уносили непонятно куда. Потом стемнело. В лесу было страшно. А мы продолжали там лежать: ты – подо мной, я – в тебе. И ты шептала, схватив мои руки: «Не вставай, не вставай. Только забудь, забудь». А я тебе верил, верил твоим изумрудным глазам. Все, что ты мне, дураку, говорила, было заветное. Каждое твое слово, каждый твой взгляд был для меня откровением. Каждое твое…

– Синьор Казанова, ну что Вы скажете?

– Каждое…

– Синьор Казанова? Вам понравились первые два акта?

Казанова понял, что к нему кто-то обращается. И это была не Генриетта. Это был маленький курносый человечек.

– Конечно, Ваше Сиятельство, – Казанова полностью вытряс из головы мысли о Генриетте и сосредоточился на лице цесаревича. – Превосходные голоса, млеющие интонации, особенно интонации кастрата, исполняющего роль Посланницы. Весьма оригинальная аранжировка также, а именно использование трех клавесинов вместо двух, как это указал Монтеверди в партитуре.

– Я абсолютно с вами согласен! Вы просто прочли мои мысли!

Все вышли из ложи и направились в фойе выпить шампанского. Казанова смешался с кутящими венецианскими вельможами, держась подальше от графской свиты, а также от прокуратора Пезаро, который, глядя на него, постоянно хмурился. Он понимал, чем Пезаро был недоволен: цесаревич уделял Казанове слишком много внимания. Пезаро руководил общим визитом цесаревича, но Казанове уже удалось завладеть его интересом и заинтриговать его своей личностью. Он даже стал каким-то авторитетом для цесаревича. Конечно, Пезаро был рад, что русские гости получают удовольствие от венецианского общества и что все вроде соответствовало продуманной программе. Однако постоянное присутствие такого типа, как Казанова, вовсе не входило в планы Пезаро, и он продолжал волноваться, что Казанова каким-нибудь образом сорвет эту программу.

Будучи в ложе, как только Казанова услышал вступительные ноты третьего акта, что-то заставило его взглянуть налево, на первый ярус, а именно на ложу, находящуюся над сценой. В ней сидела не синьора Виттория Лоредан в синей перистой маске и красном платье, как это было во время первых двух актов, а синьора Джузеппина Морозини из прихода Сан-Сильвестро, в черном платье и белой лунообразной маске. Казанова сразу же посмотрел на противоположную ложу, с правой стороны театра, и заметил, что она была пуста. Во время первых двух актов в ней сидел монсеньор Гаетано Асколи, секретарь папского нунция в Венеции. «Это обстоятельство, лучше сказать, совпадение, было неслучайным» —, подумал Казанова. Он уже давно знал, что между этими двумя персонами развивается нежное чувство, и порой синьора Лоредан это отнюдь не скрывала, что вызывало раздражение у молодого Асколи, который, будучи ватиканским функционером, должен был держаться скромно и даже по возможности быть невидимым.

Казанова встал, извинился перед всеми и вышел в кулуар. Из внутреннего кармана своего бархатного жюстокора он достал черную ларву, оглянулся вокруг, надел маску и ринулся к лестнице, по которой быстро, но бесшумно, спустился на первый этаж. Там он подошел к ложе, в которой должна была сидеть мадам Лоредан, тихо приоткрыл дверь и, убедившись, что ее там нет, пустился разыскивать ее по театру. Проходя мимо всех чуланов, прислоняя ухо к дверям, он старался услышать знакомые звуки, которые выдали бы сладострастную пару. Но на первом этаже все было пусто и беззвучно. Он поднялся на второй этаж и, несмотря на то что было бы очень рискованно предаваться похоти на этаже, на котором была расположена дожеская ложа, Казанова все равно проверил все закоулки, кладовки и дополнительные каморки около фойе. Все было пусто. Он поднялся на третий этаж и столкнулся с мужчиной, спускавшимся с четвертого этажа. Мужчина был в темной маске Пулчинеллы. Господа друг другу поклонились, и мужчина отправился дальше в свою ложу. Казанова тайком проверил все чуланы на левой стороне третьего этажа и, вернувшись в центр, к лестнице, заметил, что правая сторона коридора была плохо освещена, даже как-то ненормально, потому что люстра в конце кулуаров была потушена, и свечи в жирандолях тоже не горели. Приближаясь к дальней, темной части кулуара, Казанова слышал, как музыка в театре усиливалась, как голоса переливались и сплетались, и это ему мешало прислушиваться к другим звукам. Он сосредоточено шел дальше и дальше, до темного конца кулуара, в которых уже почти не было видно ни ковра на полу, ни дверей по сторонам, ни картин на стенах. Вдруг в том малейшем свете, который смутно освещал позолоченные картинные рамы и рукоятки дверей, он увидел, как дернулась дверь: быстро приоткрылась и закрылась, как будто ее кто-то случайно толкнул изнутри. На цыпочках он приблизился к тому, последнему, чулану, и, как только музыка чуть затихла, ему удалось различить человеческий звук. Как мышь, он прокрался к двери и подслушал, как глубокое, приглушенное женское стенание тянулось и замирало, тянулось и замирало. В щелке был виден свет свечи. «Очевидно, актеры не могли не смотреть друг на друга в этой тесной мизансцене», – подумал Казанова. Он подошел поближе и, прижав к щелке глаз, увидел синьору Лоредан, сидевшую в маске на стуле с раздвинутыми ногами, между которыми рьяно работала голова ватиканского функционера.

* * *

Было уже за полночь, когда Казанова в табарро и черной ларве шел быстрым шагом по безлюдной площади Сан-Марко. Полная луна мутно сияла в беззвездном небе, и слабый свет угасающих фонарей еле-еле освещал аркады. Пройдя мимо амфитеатра, а затем под Старыми Прокурациами, он перешел мостик и проследовал по узкой калле до небольшого кампо Русоло. Там он вытащил из плаща конверт и оглянулся вокруг. Никого нигде не было. Кампо и смежный канал Орсеоло обволакивала промозглая тишина. Слышны были лишь стуки качающихся привязанных к сваям гондол и тихое плескание воды, слегка переливающейся на камень.

Казанова стрельнул глазами на морду железного льва, выступающую из стены дома, стоящего рядом с церковью Сан-Галло. Приподняв воротник своего табарро, он подошел к зверю и бросил конверт в раскрытую пасть.

6

На следующий день туман еще продолжал капризничать, то обещая голубые просветы, понемногу рассеиваясь, то неумолимо сбиваясь обратно в темные раздувающиеся сгустки. На площади Сан-Марко людей было мало, а когда слышалась человеческая речь, улавливались в основном иностранные языки, в частности английский и немецкий, которые венецианцы всегда считали жесткими, топорными, неэмоциональными, не способными выразить их средиземноморскую чувственность.

Именно на этом плоском немецком и разговаривали двое элегантных господ, решительно и целенаправленно шагая мимо дремлющей базилики к Дворцу дожей. Один был очень степенный, с гордой осанкой и хорошо откормленный, второй – помоложе, более прыткий, в очках с тонкой оправой. У Порта делла Карта их радушно, но без особой торжественности встретили сенаторы Джанмарко Каттарини и Себастиано Бон, и четверо мужчин быстро зашли в старинный дворец. Перейдя дворик и поднимаясь по лестнице Гигантов, гости остановили глаза на пенисто-волосатой голове статуи Нептуна, и старший из них понурил голову, скрывая гримасу. Внутри здания он, стремясь вверх по Золотой лестнице, дал сенаторам понять по своей непривычной замкнутости, что весьма недоволен и что визит его дожу будет кратким и безапелляционным (чего, в сущности, сенаторы и ожидали). В зале Антиколледжо сенаторы формально распрощались с гостями и оставили их с высоким герольдом, который открыл дверь в зал Колледжо, сделал шаг вперед, сильно стукнул по полу алебардой и громко провозгласил:

– Посол Священной Римской империи Его Сиятельство, граф Джакомо Дураццо!

Дураццо направился к дожу, пока его атташе сердито скалился на герольда из-за того, что протокол не обязывал того представлять посольских помощников. Поднимаясь на деревянный помост, Дураццо взял руку дожа и поцеловал рукав его пурпурной мантии (дож Паоло Реньер презирал этот обычай, ибо чувствовал себя наряженным младенцем, которого все взрослые ждут не дождутся чмокнуть).

– Светлейший принц, – поздоровался Дураццо мягким, но сдержанным тоном. – Ваши Превосходительства, – он поклонился всем мудрецам и советникам Синьории, сидевшими по обе стороны от дожа.

– Располагайтесь, мой друг, – Реньер указал на кресло, стоявшее возле его трона. – Располагайтесь.

Посол сел, потупил глаза и вздохнул. Дож, как и его коллеги, не мог понять, почему Дураццо и его атташе, сидевший на стуле позади него, не оставили свои пальто у камердинера при входе, как обычно, а предпочли держать их в руках.

– Вам же так неудобно, Ваше Сиятельство, – сказал Реньер. – Пальто можно оставить у входа.

– Напротив, мой любезный дож. Мне так гораздо лучше. Может быть, Вы не заметили, но я в последнее время чувствую какой-то странный, не совсем понятный ветерок, веющий с севера, – ответил румяный круглощекий посол, закинув ногу на ногу.

– А, вы имеете в виду графа дю Нор?

Реньер так и знал, что Дураццо сразу обратится к этой теме, не подступая деликатно к разговору умной преамбулой, как это делают тонкие выдержанные послы. Венецианцы вообще не переносили Дураццо. Они не понимали, какого черта именно он был назначен послом Священной Римской империи! У него не было никакой политической подготовки, никакой дипломатической изощренности. В диалоге он был прям и порой даже грубоват. Да, он был образованным человеком, потомком крупнейшей генуэзской династии, братом бывшего генуэзского дожа.

Его уважали как знатока итальянской оперы, как щедрого покровителя европейских драматургов и композиторов. Но на дипломатическом поприще Дураццо в глазах венецианцев стоял далеко не в первом ряду, очень далеко.

– Да. Я имею в виду графа дю Нор, – ответил посол.

– А что именно вас беспокоит?

Реньер, конечно, знал, что беспокоило Австрию, и прекрасно понимал, что именно этот вопрос пришел выяснять Дураццо. Но он решил это уточнить – не для того, чтобы убедиться в правоте своей интуиции, а для того, чтобы слегка запутать посла.

– Его Императорское Величество обеспокоено чрезмерным вниманием, которое Венеция уделяет русскому цесаревичу Павлу Петровичу Романову.

– Правда?

– Да. Он считает, что Вы должны разъяснить положение Венеции по отношению к России.

– Я Вас не понимаю, Ваше Сиятельство. Ведь Вы же присутствуете на всех балах, на всех торжествах. Мы от вашего посольства ничего не скрываем. Если Вы хотите, я Вас приглашу на заседание Большего Совета, на котором будет присутствовать цесаревич.

– Благодарствуйте.

– Более того, как Вам известно, великокняжеская чета до прибытия в Венецию встретилась с Его Императорским Величеством в Вене, где был решен вопрос о бракосочетании племянника императора с младшей сестрой великой княгини, таким образам только укрепляя дружбу между двумя коронами. Великий князь с супругой даже отменили поездку в Пруссию, зная, что это сильно опечалило бы императора. Я уже не говорю о формальном союзе, заключенным между Россией и Австрией в мае 1781 года. Неужели Вы думаете, мой благороднейший друг, что Венеция стремится обойти Священную Римскую империю и заключить некий тайный, закулисный договор с Россией?

Именно этого закулисного договора император Иосиф II и опасался. С первого дня на престоле он считал, что Австрии не хватает свободного выхода к морю. У нее не было крупных полноценных портов, и это ее ставило в зависимое положение от Венеции, которая, несмотря на свое дряхлеющее состояние, продолжала доминировать в Северной Адриатике. Венецианский полуостров Истрия и Далматское побережье были важными стратегическими точками не только в военном смысле, но и в коммерческом, и именно они и являлись объектами австрийских притязаний. Однако Иосиф II, будучи австрийским эрцгерцогом и императором Священного Рима, четко понимал, что Австрия, как и все государства Центральной и Восточной Европы, не могла шага сделать без предварительной консультации с Екатериной II. Следовательно, тесное сближение Венеции и Санкт-Петербурга, несомненно, остановило бы австрийские амбиции расширить границы до Северной Адриатики, поскольку такого расширения Екатерина не позволила бы.

– Ваше Светлейшее Величество, – Дураццо погрузил свой двойной подбородок в кружевную манишку. – Вам, как и всем в Европе, давно известен «греческий проект» Екатерины. Все знают, что императрица лелеет желание отвоевать Анатолию у турков и восстановить на ее месте империю Греческую, православную. Недаром она назвала своего внука Константином. Он и станет новым императором.

У дожа засверкали глаза, и он кивнул головой, давая Дураццо понять, что Венеция в курсе этих слухов.

– Но причем здесь Венеция, граф? – спросил он. – Я думаю, если бы Екатерине понадобилась помощь, чтобы достичь этой цели, она в первую очередь обратилась бы к Его Величеству, что в принципе и является основой вашего договора. Она бы обратилась к императору не только, чтобы получить военную поддержку, но и потому, что глубоко ценит и чтит Его Величество и является, как всем известно, его самым близким другом.

Дураццо, естественно, никак не мог доказать, что Венеция желала вступить в тесные тайные отношения с Россией и таким образом не только помочь ей на турецком фронте, но и предоставить ей платформу для усиления ее авторитета в Центральной Европе. Он только мог предупредить дожа, строго предупредить, что такие «секретные» отношения приведут к печальным последствиям для крылатого льва.

– Его Императорское Величество вовсе не сомневается в дружбе и уважении Екатерины Великой, – сказал Дураццо. – Тут даже и речи не может быть о каком-то разногласии между монархами. Однако, как вы понимаете, мой светлейший дож, при дворе русской самодержцы существуют элементы, которые хотели бы испортить и подорвать эту дружбу ради других целей. И Екатерине еще не удалось полностью остановить их влияние на престолонаследника Павла Петровича.

– Кто именно, Ваше Сиятельство?

– Граф Никита Иванович Панин, бывший наставник юного цесаревича, а ныне его самый близкий советник.

– Панин? Автор «Северного аккорда»?

– Да. Тот самый.

«Северным аккордом» был союз между Россией, Пруссией и Швецией, направленный против Габсбургской Австрии после окончания Семилетней войны во второй половине 1760-х годов. В сущности он был оборонительным союзом, но тем не менее не позволял Австрии спать спокойно, поскольку укреплял положение ее архиврага – Пруссии. Несмотря на то что в середине 1770-х годов «аккорд» был еще в силе, его постепенно начинали затмевать русские интересы на Кавказе и на Черном море. Именно эти интересы побудили Екатерину заключить официальный союз с Иосифом в 1781 году, чтобы защитить друг друга в случае войны с Османской империей.

– «Северный аккорд» нынче не имеет никакого веса, – сказал дож.

– «Аккорд» – нет, но Панин – да, – решительно ответил Дураццо, поглядывая на всех членов коллегии.

– Не может быть, граф. Уже год как Панин находится в отставке.

– Нет, в сентябре он вернулся в Петербург и пытался отговорить великих князей от путешествия в Европу. Вопреки желанию самой императрицы! Вы представляете это, мой светлейший дож?

– Но они же приехали после всего. Значит никакого влияния Панин больше на Павла не имеет.

– Не совсем так.

– Князь даже не поехал в Пруссию навестить великого Фридриха, своего кумира. Это должно Вам говорить о его солидарности с австрийской короной.

– Ваше Величество, Вы же знаете историю бедного цесаревича. Вы же знаете, как поступила его мать с его отцом, отняв у прямого наследника положенный ему престол, категорично лишив его участия в государственных решениях. Вы же понимаете, какие чувства, следовательно, питает этот молодой обиженный наследник к своей матери-узурпаторше и какие слухи распространяются по всей Европе?

Реньер знал, что Дураццо придумает любой предлог, даже самый нереальный, чтобы потребовать от Венеции не сближаться с Россией. Каким бы плоским и прямолинейным он ни был, он никогда бы прямо не сказал, разумеется, что Австрии нужна слабая беззащитная Венеция.

– Ваше Сиятельство, – спокойно ответил Реньер, – при чем тут Венеция? Почему вы считаете, что маленькая, уже давно невлиятельная Венеция может как-то подействовать на внутреннюю политику могучей России? Зачем нам провоцировать наших соседей? Зачем нам рисковать тем миром, который мы с трудом установили шестьдесят лет назад?

Собеседники внимательно изучали друг друга. У дожа лицо было невозмутимое, как гладкая поверхность Бачино Сан-Марко в ясный безветренный день. Своей твердой, благожелательной полуулыбкой он говорил Дураццо, что какой бы маленькой Венеция ни являлась, она никому никогда не пожертвует своим суверенитетом. И Дураццо понимал, что на данном этапе не было смысла усложнять отношения с Лагуной, тем паче что доказательств о «секретной» дружбе между Венецией и Россией он не имел.

– Я просто хочу сказать, мой светлейший дож, что Россия сегодня находится в переходном периоде. Вы сами только что отметили, что она недавно перешла от одного союза к другому. Каким бы убедительным ее внешний курс ни казался нам всем здесь в Европе, ее внутренний склад еще не достиг той стабильности, которая могла бы вызвать наше доверие, то есть наше полное, непоколебимое доверие.

– Я согласен, Ваше Сиятельство.

– Следовательно, Его Императорское Величество хотел бы любезно попросить Венецию не поощрять никакие раздоры при русском дворе.

– Боже упаси, mein Graf!

– Его Императорское Величество это просит не потому, что не желает видеть дружеские отношения между Светлейшей Республикой и Россией, а потому, что считает, что, перед тем как Россия начнет бросать свои якоря в Средиземное море, она сначала должна четко показать, кто у нее будет стоять у кормила.

«О, скудоум! – подумал Реньер. – Как же не стыдно императору иметь такого дебила в послах? То он разыгрывает какую-то гнусную пьесу с пальто в руках, то он мечется, не знает, под каким предлогом предъявить мне свои претензии, то под конец прячется за лживой политичностью. И еще какого поэта из себя корчит: „Бросать якоря в Средиземное море, стоять у кормила“! Русские флотилии уже десять лет назад стояли у Ливорно! Где ты был, балда бесхребетная? Перед европейскими тронами подхалюзничал? На что только и способна твоя Генуя паршивая!»

Реньер посмотрел на всех членов Синьории, пристально следивших за развитием аудиенции. Глядя на картины на стенах зала, изображающие великую битву при Лепанто, он на секунду представил Дворец дожей лет триста назад, когда королева Адриатики находилась в апогее своей славы и силы, когда все дворы Европы и Леванта дрожали, услышав ее имя. Он представил, как послы заходили в Зал Коллегии с поджатыми хвостами и боялись не так язык повернуть. Тогда никто бы не посмел потребовать что-нибудь от венецианского дожа. Да, вот тогда Венеция была настоящей империей! А сейчас что? Жалкая заложница своего презренного нейтралитета, того самого нейтралитета, которым другие страны рано или поздно воспользуются, чтобы отнять у нее последние клочки ее уменьшающейся территории. Включая Австрию. Первым делом – Австрия! Нет, мой дорогой посол, Вы нам не будете диктовать, как нам принимать наших гостей. Мы сами решим, что нам выгоднее.

– Конечно, Ваше Сиятельство. Мы прекрасно понимаем взволнованность Его Императорского Величества, – Реньер встал со своего трона, улыбнулся и протянул Дураццо руку. – Если император так желает, мы воздержимся от излишнего сближения с Россией.