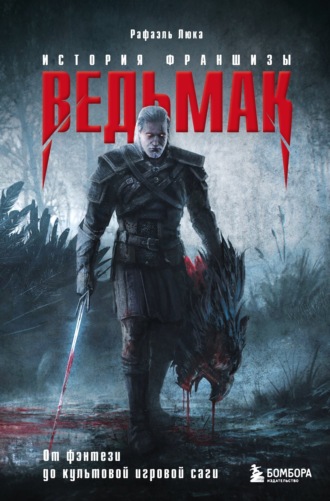

Рафаэль Люка

Ведьмак. История франшизы. От фэнтези до культовой игровой саги

В «оке Иррдеса»

Пусть Magia i Miecz помог популяризовать жанр ролевых настольных игр, но и у него были предшественники. Попытки предпринимались, и самая известная из них – произведение самого автора «Ведьмака». Забытая, так и не переведенная и поэтому неизвестная за пределами Польши игра Oko Yrrhedesa, то есть «Око Иррдеса», была опубликована в расширенной качественной версии только в 1995 году издательством MAG (сегодня занимается публикацией романов, как и Bragelonne во Франции). Но история игры, представляющей малоизвестную сторону творческого пути Сапковского, начинается на несколько лет раньше, когда ее автор еще не стал звездой фэнтези. Oko Yrrhedesa, задуманная как введение в ролевые игры, обретает форму в 1990 году, на страницах третьего номера журнала Fenix[33], который специализируется на фэнтези и научной фантастике. Вводная статья под заглавием Role Playing Games – Gry fantasy dla każdego («Role Playing Games – игры фэнтези для каждого») в подробностях объясняет концепцию ролевой игры на конкретном примере, с исходным положением игрока и диалогами между игроками и мастером[34]. Уже разработанные Сапковским правила, которые предполагалось опубликовать в дополнение к статье в «Библиотеке Fenix», увидели свет только во втором номере Magia i Miecz в 1994 году. Помимо уже упомянутого введения в жанр, статья разбирает суть роли мастера игры и важность броска кубиков в ролевом контексте и предлагает руководство для мастеров игры, полноценную систему и сценарий для 3–5 начинающих игроков. В руках Яцека Бжезинского и Анджея Мишкурки Oko Yrrhedesa обрастает новыми приключениями, и в 1995-м, а затем в 1999 году игру публикует издательство MAG. Скажем прямо, по сравнению с французскими изданиями того времени, по сравнению даже с играми второй половины 1980-х (такими, как Rêve de Dragon 1985 года) Oko Yrrhedesa выглядит любительской работой. Шрифт, оформление (полностраничных иллюстраций мало, текст набран в одну колонку, вставные таблицы напечатаны без сетки) показывают, насколько настольная ролевая игра оказалась новшеством для издателя, а весь выпуск в целом демонстрирует сходство с макетом книг правил в коричневой обложке к первому изданию Dungeons & Dragons (январь 1974). Фактически трактат на 312 страниц по цене 25 злотых задуман скорее как максимально упрощенная настольная ролевая игра в абсолютно классической фэнтези-вселенной[35], повторяющая систему Fighting Fantasy (шестигранные кости плюс несколько характеристик) и объясняющая каждое понятие жанра нравоучительным тоном. Тому, кто уже пережил первые «ролевые» бои, она покажется пустышкой.

Введение к правилам гораздо интереснее, чем, собственно, игра. Это знаменитая статья из третьего номера журнала Fenix, где Сапковский объясняет, в чем заключается принципиальная разница между «книгами, где вы – герой», которые в тот момент как раз пытались захватить польский рынок, и настоящими ролевыми играми, вновь демонстрируя глубокое знание жанра, которое, впрочем, и не нуждалось в подтверждении. Ниже приведены избранные пассажи.

«Любители игр сегодня знакомы с разными типами игр […] и в том числе с настоящими ролевыми играми. Они познакомились и с книгами, где героем является читатель. […] На перекрестке лесных тропинок нужно сделать выбор: “Если вы предпочитаете повернуть направо, идите на 48”. И так далее. Пробегая то или иное описание, читатель представляет себе соответственно лес, перекресток, представляет себя на нем и начинает отыгрывать роль. Он попадает в мир приключений. Однако у книг-игр есть два принципиальных недостатка. Во-первых, они исключают участие группы человек и совместную игру. Во-вторых, хотя они позволяют влезть в шкуру персонажа, они не дают свободно играть. Пример? Игрок в роли бесстрашного Конана выбрал путь направо, перепрыгнул на страницу 48 и читает, что ему преградил дорогу огромный тролль, который потрясает булыжником с довольно очевидными намерениями. Сценарий предлагает выбор: “Вы убегаете – посмотрите страницу 36. Вы сражаетесь – отправляйтесь на 8”. Игрок, создающий собственного персонажа, может захотеть действовать по-другому. Например, он бы хотел попробовать договориться с троллем, убедить его дальше идти вместе или, может быть, он подумает, что лучший выход – упасть на землю во время сражения и притвориться мертвым. […] Невозможно предугадать все возможные реакции игроков, невозможно пронумеровать все версии поведения.

В некоторых играх эти недостатки устранены. […] Возьмем снова наш пример с перекрестком. Игроки могут выбрать одну из дорог перед ними или пересечь лес, избегая торных троп. Они также могут развернуться, поехать по дороге обратно до города и принять участие в состязаниях по стрельбе из лука или выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы общины. Они могут делать что хотят. Фанаты игр знают, конечно, о чем мы сейчас говорим: о ролевых играх, где один из игроков берет на себя роль мастера – “бога” этой воображаемой земли. То самое описание лесного перекрестка игроки услышат от мастера, а не прочтут в книге».

В других местах Сапковский расхваливает простоту системы Oko Yrrhedesa, одновременно точной и доступной, для которой требуется только пара классических игральных кубиков, и, главное, очень далекой от «многочисленных и убийственно скучных карт» Dungeons & Dragons. Никуда не деться от D&D: это фундамент настольных ролевых игр, основа «книг, в которых вы – герой»[36], источник вдохновения для первых RPG на базе PDP-10[37] и Plato[38] в американских университетах, а также для серий игр Ultima и Wizardry. Она в прямом родстве с Dragon Quest и Final Fantasy, которые копируют все, вплоть до бестиария и системы слабостей врагов, связанных с природными элементами (лед, огонь, вода, молния). Однако, в отличие от реакции Западной Европы, творение Гэри Гайгэкса и Дэйва Арнесона вызывает в Польше меньше восхищения, а главное место занимает совсем другая настольная ролевая игра.

Молот войны

Как ни странно, когда ролевые настолки наконец официально появились в Польше, это была не Dungeons & Dragons, а Warhammer. Это гораздо более мрачная и более европейская по своей эстетике игра, которую опубликовала компания Games Workshop, то есть Стив Джексон и Ян Ливингстон, создатели Fighting Fantasy. «Выход Warhammer – следствие многих удачных совпадений, – объясняет Игнаций Тшевичек. – У Яцека Родека, владельца компании, которая начала издавать журнал об играх, были какие-то связи в Games Workshop. К тому же неофициальный… эм, скажем лучше – нелегальный перевод Warhammer уже разошелся по игровым клубам Польши в форме ксерокопий. Имея связи и зная, что черновой перевод уже существует, они должны были всего лишь откопать это произведение фанатов и сделать его официальным, получив лицензию Warhammer. Это был лучший путь. Warhammer сразу же стала невероятно популярной. Нам тут в Польше нравятся мрачные и серые миры. В течение 1990-х на рынке безусловно доминировали Warhammer и Neuroshima RPG[39], с которыми конкурировали только независимые игры. Те, кто здесь не живет, всегда удивляются, что система D&D в Польше никогда не была популярной. Она тут так и не выстрелила. Самыми востребованными в Польше всегда были жанры вроде темной фантастики, темного фэнтези и ужасов». Отечественных игр практически не было, по крайней мере до выхода Kryształy Czasu: как мы уже упоминали, после появления на страницах Magia i Miecz ее издали в 1988 году в формате книги.

А сегодня? После золотого века длиной в десяток лет ролевые книги-игры уступили место видеоиграм и обычным настолкам – так случилось и во Франции, и во всем остальном мире, но в Польше этот процесс был более очевидным. «Сегодня в Польше они практически отсутствуют. В свое время, в 1990-х и в начале 2000-х, книги-игры пользовались широкой популярностью, все основные произведения этого жанра были переведены на польский (Call of Cthulhu, Warhammer, Vampire, Deadlands, Legend of the Five Rings и многие другие). К сожалению, большинство издателей ушло с рынка. Моя компания шагнула дальше, сейчас мы выпускаем только настольные игры. Наш основной конкурент, MAG, издает книги в жанре научной фантастики, а третье крупное предприятие в этой сфере оказалось в трудном финансовом положении и закрылось». В 2018-м книга-игра агонизирует, это полутруп, в котором жизнь поддерживает лишь горстка самых ярых приверженцев.

Видеоигры в Польше

Ролевые игры появились в Польше только после краха коммунистического режима, а с видеоиграми и даже с производством компьютерной техники дело складывалось еще хуже. Польские власти в стремлении искоренить любое «враждебное» западное влияние, вероятно, сдерживали распространение новых технологий вплоть до конца 1980-х годов. Так, в начале 1970-х гениальный Яцек Карпинский, создатель компьютера K-202, на тот момент самого быстрого и компактного устройства в мире, вынужден был бежать в деревню и разводить свиней. Причина? Британские детали в его компьютере и слишком явные связи с западными разработчиками. Этого было достаточно, чтобы невежественность восторжествовала над разумом, а K-202, который мог бы стать одним из флагманов только что появившейся индустрии микроинформатики, навсегда исчез на свалке истории. «Да, тогда все было совсем по-другому», – вступает в разговор один из ветеранов польских компьютерных игр, Мачей Мёнсик, благодаря которому CD Projekt выпустила «Ведьмака» таким, каким мы его знаем. Если бы не он и еще несколько людей (увы, все они ушли из CD Projekt RED, как только закончилась разработка последнего эпизода), может, «Ведьмака» бы вообще не было или он бы не добился такого успеха. И да, тогда все было по-другому. За неимением западных компьютеров – не было ни Amiga, ни Atari ST – все оборудование составляли клоны на базе процессора Zilog Z80 (которым оснащен и Amstrad CPC, и Famicom/NES) или его вариаций: компьютеры Meritium I и II, Elwro 800 Junior и Elwro 804 Junior PC. По сути это не что иное, как сильно измененные TRS-80 и ZX Spectrum. «Современное оборудование было тогда очень дорогим, особенно если учитывать нашу покупательную способность, – продолжает Мёнсик. – Мы работали на устаревших восьмибитных домашних компьютерах, иногда у нас появлялся доступ к более профессиональным машинам, в частности к мейнфреймам. В начале 1990-х PC начали появляться в организациях, затем в домах, поначалу довольно медленно. Во время стажировки на одном из таких предприятий, где была современная техника, я освоил программирование, сначала на паскале, потом на Си, и сразу решил, что создание игр – это вершина кустарного программирования. Мне захотелось как можно скорее начать трудиться над своей первой игрой. Мой работодатель считал это занятие чем-то вроде исследования и даже разрешил более опытным программистам помогать мне».

Денис Шерер, журналист Tilt, самого влиятельного в те времена журнала о видеоиграх, в 1988 году отправился в Варшаву для обзора игровых столиц Восточной Европы[40]. И его отчет о ситуации далек, очень далек от стереотипного представления о Польше, где об IT и компьютерных играх узнали якобы только после падения Берлинской стены и конца коммунистического режима. «Центр Варшавы пересекает улица Маршалкóвская. Широкая и унылая магистраль, которая идет через кварталы, полностью разрушенные Второй мировой войной и отстроенные в 1950-х годах в монументальном стиле сталинского ампира. Зловещее место, которое в своих ежедневных заботах пересекают жители Варшавы. Если пройти пару сотен метров, становится ясен масштаб проникновения компьютерных технологий в повседневную жизнь. Площадь Спасителя, магазин сети Maluch: продовольствие, чистящие средства, одежда и детские игрушки. Внутри что-то вроде будки, где выставлены программы для Spectrum. Листок, приклеенный скотчем к стеклу, сообщает адрес магазинчика в паре десятков метров, где продаются не только программы, но и компьютеры Spectrum-Timex. Еще дальше цветное табло: “Кафе и игровой зал на втором этаже”. Два смежных помещения. Адский шум. Монитор показывает посетителям засмотренные до дыр музыкальные клипы. Но невозможно спокойно слушать Принса и Тину Тернер, потягивая советское шампанское или коньяк неопределенного происхождения. Из соседнего зала доносится грохот “Звездных войн”. Штук двадцать устройств работают вовсю, все занято. Школьники роятся вокруг игровых автоматов с мотогонками, войной и приключенческими боевиками вроде Ghost’n Goblins». Более того, во время своих варшавских странствий Шерер замечает, что полки книжных магазинов ломятся под весом специализированной литературы и неожиданных изданий: «Разнообразие издателей ошеломляет меня; брошюры по введению в микроинформатику еще можно понять: их распространяют профсоюзы. Но я до сих пор гадаю, почему брошюра, посвященная программированию на Basic и Assembler для “Спектрума”, оказалась приложением к “Историко-политическим очеркам Демократического фронта” (номинальная политическая партия)! Модное веяние?» Поводом для удивления становится и неоднозначный юридический статус сборников игр, и университетский книжный магазин. «Публикации Института информатики Варшавского университета соседствуют с трудами о VLSI (интегральные микросхемы, из которых сделаны чипы наших компьютеров), с руководствами к Spectrum и Amstrad CPC, с томом по курсу информатики для студентов университета авторства В. Турского, который опубликовали на английском языке польские университетские издательства, с учебниками по языкам программирования». А если полистать многочисленные зарубежные работы, окажется, что они все актуальны и вышли не позднее 1987-го.

Пресса следует общей тенденции, доказательством чему служат продажи журналов, достигающие 250 000 экземпляров: «Первопроходец и чемпион по тиражу (250 000 штук) среди польских ежемесячных журналов по информатике – журнал Bajtek (“Байтик”). Больше всего он напоминает Tilt. Bajtek входит в медиагруппу Sztandar Mlodych (“Знамя молодых”), это ежедневная газета, связанная с молодежной организацией, которая является одновременно профсоюзом, кассой взаимопомощи и политической структурой». Как объясняет Шерер, этот бурный рост специализированной прессы и литературы спровоцирован тем, что «Польша проводила обязательную компьютеризацию, неконтролируемо и стремительно внедряя разнообразную технику. Экономическая реформа начала 1980-х стимулировала создание коммерческих и промышленных структур, способных ускорить распространение компьютеров». Но в распоряжении потребителей только сухие учебники, а какая-либо документация порой отсутствует, и «никто не знает, как пользоваться [этими гаджетами]». Поскольку выпуск технических изданий занимает много времени, типографии отказываются от такой работы. «Формат периодических изданий обеспечивает минимальное образование сотням тысяч читателей». Подписчики Tilt и других изданий 1980-х о компьютерных играх не удивятся подобному утверждению: французские журналы охотно выпускали статьи, посвященные программированию, и целые тома приложений, составленные из списков полезных программ, пример тому – специальный выпуск Tilt №3 (март 1987).

Прибыв на блошиный рынок на улице Гжибовской, журналист платит за вход и сразу отмечает размах мероприятия. «Рынок существует с апреля 1986 года. Вслед за ним появился клуб, но “мы не могли просто так собираться, нам нужен был спонсор”, и в прошлом году таким спонсором, поручителем рынка перед властями, стал журнал Bajtek. Ассоциация, которая патронировала рынок раньше, забирала слишком большую долю его бюджета. “Мы функционируем как кооператив”, – объяснила мне одна из организаторов». Клоны западных компьютеров, оригинальные модели в новых корпусах, сборники игр неизвестного происхождения, английские копии редких французских видеоигр – впереди Шерера ожидало еще много сюрпризов.

Так же как и сам пан Сапковский, во время каждой загранкомандировки искавший последние сенсации в мире фэнтези, некоторые польские граждане извлекали пользу из права путешествовать, и им удавалось привозить на родину западные компьютеры. В Японии в начале 1980-х Хиронобу Сакагути приобрел копию Apple II, благодаря этому он получил доступ к американским RPG (Ultima, Wizardry), которыми впоследствии будет вдохновляться, и познакомился со знаковыми разработчиками этого компьютера (например, с Насиром Джебелли, программистом первых трех игр Final Fantasy). Как и Сакагути, совсем молодой Марчин Ивиньский, будущий сооснователь CD Projekt, открывает для себя ZX Spectrum благодаря отцу, который часто совершает поездки в Западную Европу. Очень быстро мальчик увлекается классическими аркадами от Ultimate Play the Game (которая с тех пор «превратилась» в Rare): Pssst и Jetpac. Годы идут, но увлечение остается. Ивиньский предпочитает играть и покупать новые игры, чтобы ими обмениваться, а не протирать джинсы за партой. Он часто бывает на варшавских рынках, где пиратские версии переходят из рук в руки за пару злотых. «Не забывайте, – комментирует Мачей Мёнсик, – в начале 1990-х в Польше можно было легально раздобыть какой угодно софт за гроши практически везде. ПО не было защищено законом об авторском праве до 1994 года, так что можно было что угодно скопировать и пустить в ход». Поскольку в Польше не существовало понятия пиратства, Ивиньский и его товарищи могли не моргнув глазом копировать все, что попадало им в руки[41]. Но новинки появляются все реже, сами программы все время повторяются, польский рынок находится в вакууме. Ивиньский видит объявление в журнале Your Sinclair[42] (вероятно, отец привез из-за границы) и пишет игроку-греку, чтобы обменяться новинками, скопированными на пустые аудиокассеты[43]. Две недели спустя Марчин хвастается перед друзьями копией Target: Renegade (Ocean Software, 1988)[44]. Вот так, вероятно, и зародилось призвание.

Однако видеоигры не единственный культурный продукт, который выменивали и перепродавали. Так, одним прекрасным днем 1987 года, еще до падения железного занавеса, такой же школьник Адриан Хмеляж (будущий основатель Metropolis Software и People Can Fly) проезжает 65 километров поездом до Вроцлава, чтобы для начала продать десяток видеокассет, перезаписанных у друга. Через месяц он ставит свою палатку с 500 кассетами VHS – стандартными носителями для того времени. В 1990 году, пока экономика Польши разваливается, он благодаря статье Przegląd Techniczny («Технический обзор») подсаживается на видеоигры, особенно игры Ultimate Play The Game, и начинает откладывать деньги, чтобы купить ZX Spectrum. Он играет, учится программировать в школе, десятками копирует страницы журналов и перепродает игры, которые регулярно получает от своего поставщика в Варшаве, Марчина Ивиньского[45]. Чтобы привлечь внимание и гарантировать лояльность клиентов, Хмеляж встраивает в игры подпрограммы, позволяющие игрокам выбрать количество жизней и очков и даже получить неуязвимость, – проще говоря, читы. Лучше (или хуже) того, он защищает свои пиратские версии, чтобы их не могли скопировать другие реселлеры. То, что он продает на рынке во Вроцлаве, – уже в некоторой степени его собственное творение. Несколько месяцев спустя он даже выставит там на продажу свои первые оригинальные работы.