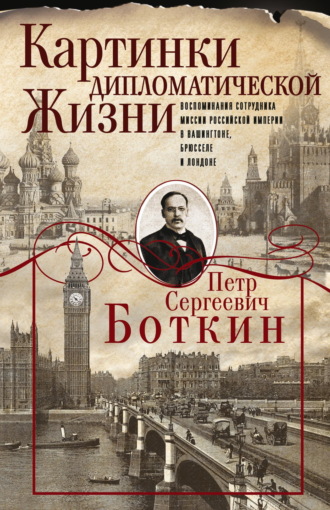

Пётр Боткин

Картинки дипломатической жизни. Воспоминания сотрудника миссии Российской империи в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне

Центральное ведомство

Поступить на службу в Министерство иностранных дел простому смертному не так-то легко.

Я воображал, что всякий молодой человек с дипломом высшего образования и более или менее специально подготовленный для службы по ведомству иностранных дел будет принят с удовольствием.

Я ошибался. Мне пришлось в этом убедиться при первом знакомстве с главарями этого учреждения.

Министерству, в сущности, ни до меня, ни до моих дипломов ровно никакого дела нет; в услугах моих оно вовсе не нуждается, знать меня не знает и знать не хочет.

Беспрепятственный доступ в министерство открыт лицеистам. Молодые люди из этого привилегированного учебного заведения прямо со школьной скамьи переходят в министерство, как из одной комнаты в другую. Это их право. Для остальных никаких определенных правил не имеется. Принимают кого хотят. Образовательный ценз в расчет не идет. В министерство поступают недоросли, не окончившие – а то и не начинавшие – никакого учебного заведения.

Какой-то критерий все же существует, в силу которого одни любы, а другие не любы. Одни жданные и желанные, а другие – непрошеные гости.

Я, очевидно, принадлежу к последней категории.

– У меня нет свободных стульев, – сказал мне министр, – очень сожалею… Приходите осенью, – добавил Н.К. Гире, любезно меня выпроваживая…

Я пришел. На лицах моих будущих начальников я прочел: «Что ты к нам пристаешь? Мы тебе сказали „приходите осенью“, чтобы от тебя отделаться любезной фразой, а ты, наивный глупец, вообразил, что мы тебя в самом деле поджидаем».

Быть может, я читал неверно на восковых физиономиях сановников Министерства иностранных дел, но, судя по кислому виду цербера, отворившего мне дверь в это святилище, я должен был понять, что я сюда не зван.

Для того чтобы быть зачисленным в качестве «сверхштатного причисленного» к одному из департаментов, нужно пройти еще через одно испытание: дается разобрать объемистое «дело» и предлагается составить письменное «резюме» дела. Полагаю, что это делается для того, чтобы убедиться в том, грамотен ли поступающий на службу чиновник. После этой формальности остается еще выждать появления циркуляра министерства.

Как только вышел приказ о моем назначении, следуя установившемуся обычаю, я облекся в вицмундир, «расписался» у министра и обошел всех начальников. Каждый из них говорил мне приблизительно одно и то же: «очень рад»… «садитесь»… и затем через две минуты вставал и отпускал меня. Одни произносили это ласковее, другие посуше, но в общем я вынес впечатление, что, принимая меня, начальники исполняют скучную служебную формальность и рады отбыть ее поскорее. Только один обратился ко мне с вопросом: «Хороший ли у вас почерк?»

В первую минуту я подумал, что сановник шутит, но восковая физиономия его не дрогнула. Он смотрел на меня совершенно серьезно своими бледными оловянными глазами.

– Разборчивый почерк, ваше превосходительство, – ответил я, сохраняя тот же серьезно-деловой вид.

Итак, я был причислен к Азиатскому департаменту.

Две залы со шкафами, столами, бумагами и чиновниками. В одной из зал помещается Ближний Восток, то есть Балканский полуостров, в другой, которая поменьше, – весь Дальний Восток, то есть Персия, Китай, Япония и пр.

Я попал в первую залу; точнее выражаясь, я нахожусь в Турецком столе. У меня есть начальник, он называется «делопроизводитель» VIII класса, над ним есть еще начальник – делопроизводитель VII класса. Все они подчинены делопроизводителю VI класса, который вместе с тем начальник всей залы. Он сидит по средине залы за маленьким столом и управляет всеми нами. Его называют начальником отделения. В следующей зале имеется такой же начальник отделения. Они переговариваются между собой, как капитаны двух кораблей одной и той же компании. А мы все, маленькие чиновники, составляем экипаж этих кораблей, только вместо палубы у нас столы, вместо парусов – бумаги, вместо канатов – перья в руках… Мы сидим за столами, пишем, курим и разговариваем. Разговариваем больше, нежели курим, курим больше, нежели пишем, а корабль тем временем плывет, медленно подвигаясь в неведомое мне пространство…

Описанными двумя залами не заканчивается весь Азиатский департамент. По другую сторону коридора, этой важной артерии министерства, в маленькой комнате, выходящей на двор, сидит какое-то допотопное животное. Его называют вице-директором департамента. Мелкие чиновники не имеют с ним никакого прямого общения, и вообще он редко появляется в нашей зале, но его можно видеть, проходя по коридору, в открытую дверь его клетки. Говорят, он большой работник. Охотно этому верю, потому что он всегда тут, в своей берлоге, сидит, наклонившись грузной, бесформенной массой над письменным столом, и копошится в бумагах…

Кроме вице-директора есть еще директор или, как его называют, начальник департамента. Это совсем важная птица. У него – большой кабинет и приемная. К нему ходят всевозможные посетители, начиная с иностранных послов, посланников и элегантных дам и кончая черногорскими выходцами и сербскими студентами.

Когда начальник департамента приходит в министерство, на пороге нашей залы появляется курьер и произносит магическое слово: «пришел». Тотчас же оба начальника наших двух зал вскакивают и с деловым и озабоченным видом направляются в кабинет начальника. Они несут ему бумаги для подписи, бумаги, которые мы накануне написали, переписали, записали в журнал и занесли в архив…

«Прошла бумага» или «не прошла» – вот термины, которые понятны всякому чиновнику. «Прошла» – значит, бумага была подписана начальством, «не прошла» – значит, бумагу снова придется переписать – иногда из-за одного слова.

Я не скоро уразумел смысл официальной переписки и познал все чары бюрократического слога. Мне долго представлялось непонятным, почему административному механизму нужна такая масса бумаг. По разным пустяшным делам один департамент сносится с другим «отношениями», одно отделение переписывается с другим, один стол пишет другому столу… уже не говоря о том, что официальная переписка обставлена довольно сложной процедурой и неизбежной потерей времени. Каждая бумага имеет свой черновик, черновик переписывается, заносится в журнал, номеруется и остается в деле, а переписанная бумага сдается к подписи и затем уж поступает в экспедицию для запечатания и отправки по назначению.

К чему такая волокита, излишняя трата труда, расход на бумагу и прочее? Казалось бы, так просто по некоторым делам обмениваться устными сообщениями, по другим – заменить старый порядок непосредственной передачей чиновниками тех или иных сведений в форме кратких записок.

Я как-то решился высказать мои соображения по этому предмету одному испытанному бюрократу.

– Вы это что? – произнес он, взглянув на меня с недоумением. – Сокращать переписку вздумали… а потом вам понадобится, чего доброго, еще упразднить департамент?.. Потрясаете основы нашей государственности, милостивый государь мой… революционер! – добавил он полушутя-полусерьезно.

После этого я больше этот вопрос не затрагивал.

Рядом с официальной стороной, то есть с тем, что на чиновничьем языке именуется «присутственным местом», протекала довольно оживленная жизнь министерства в коридорах, на лестницах, в чайных и приемных комнатах.

Темная лестница, темные, грязные коридоры, заставленные шкафами, серые каменные плиты… кажется, не очень заманчивое зрелище, а какое движение по ним, какое разнообразие типов, национальностей, стекающихся сюда со всех концов света. Всякий, имеющий какое-либо касательство к Министерству иностранных дел, допускается в коридоры и может по ним беспрепятственно разгуливать в присутственные часы. Министерские коридоры – нечто среднее между клубом и театральным фойе.

Известно, что все новости исходят из темных углов коридоров, откуда они проникают в чайные комнаты и потом уже распространяются по городу. Как рождаются слухи, никто не знает, никто за них не отвечает, но все их передают из уст в уста, добавляя и искажая новость по усмотрению.

Министерство иностранных дел расположено в трех этажах громадного казенного здания, построенного полукругом на площади перед Зимним дворцом. Выезжая из-под арки с Морской, извозчику нужно сказать: «Второй подъезд направо».

Маленькое крыльцо, низенькая передняя, заставленная вешалками, в глубине – лестница. Сколько раз, поднимаясь по этой лестнице, мне припоминались предсмертные слова Гёте: «mehr Licht». «Больше свету» – как эти слова применимы не только к министерской лестнице, но и ко всему министерству!

В каждом этаже, кроме коридоров, есть еще одно сборное место для господ чиновников – чайная комната. Это учреждение более замкнутое, нежели коридоры. Посторонние туда не вхожи. В чайной собираются чиновники одного и того же департамента. Там стоит неиссякаемый самовар, и вокруг него бьет ключом министерская жизнь. Чай пьют все, от мала до велика. Департаменты пустеют в чайное время. Те, кто заняты какой-либо спешной работой, посылают курьера за стаканом чая и выпивают его, не отрываясь от стола.

Кроме чайного хозяйства, в каждом департаменте и в каждой канцелярии есть еще «чай у министра».

Если вы зайдете в министерство после четырех часов и пожелаете видеть одного из начальников этого учреждения, курьер вам неизменно ответит: «Придется подождать, они у министра чай пьют».

К чаю у министра собираются лишь высшие сановники, так сказать, сливки нашего ведомства. Что там творится, нам, мелким чиновникам, неизвестно. Мы только можем судить, в каком настроении вернулся после чаепития у министра наш начальник. В хорошем – подписывает наши бумаги, едва читая, только понюхав их; в дурном – летят бумаги обратно для переписки.

Иногда, как крохи с чайного стола министра, нам передают новости: «Такой-то посланник при смерти. На его место будет назначен Петров. Это ему уже давно обещано. А на место Петрова – представьте себе – Иванов, но вы не угадаете, кто получает место Иванова? Подумайте только – Сидоров. Сидоров. Да!.. Вот счастливец, но это черт знает что такое… такая несправедливость»…

Случается, что этот Сидоров находится тут же в коридорах и те самые, которые считали назначение «чертовски несправедливым», через минуту подносили «счастливцу» добрую весть, дружески пожимая ему руку. Сидоров, обыкновенно, отбояривался от этих поздравлений. «Перестаньте, господа, – говорил он, – здесь нет доли правды, пустой слух, уверяю вас… Я об этом в первый раз слышу».

Никто ему не верит, и каждый в душе думает: «Так я тебе и поверю, что ты ничего об этом не знаешь… Сам себе это устроил, интриган».

Справедливость требует отметить, что не всегда распространяемые в коридорах слухи о назначениях Петрова, Иванова, Сидорова отвечают действительности, но это не мешает возникновению новых слухов о новых переменах в составе министерства. Слухи эти всегда с жадностью подхватываются, разносятся по городу с быстротою ветра и неизменно производят волнение в том мире, который в газетах называется «дипломатическими сферами».

Чиновник Министерства иностранных дел не считается настоящим дипломатическим чиновником, пока он не сдаст дипломатический экзамен. Только после этого испытания чиновник, так сказать, достигает своего служебного совершеннолетия и становится полноправным.

Дипломатический экзамен был установлен еще во времена князя Горчакова.

Злые языки утверждают, что эта форма ценза была изобретена для молодых людей с «домашним образованием», ибо – как я уже говорил – в наше ведомство принимаются недоросли, не прошедшие никакой школы. Для них, как и для тех, кто их определил в Министерство иностранных дел, дипломатический экзамен является в некотором роде оправдательным документом для дальнейшего движения по службе.

Экзамен этот по программе своей немудреный, но на самом деле он довольно коварный. Его коварство заключается в том, что, хотя он обставляется очень торжественно, в действительности представляет собой пустую комедию. На этих экзаменах проваливаются те, кого почему-либо хотят провалить, и, наоборот, экзамен выдерживают молодые люди, не сумевшие ответить ни на один из предложенных им вопросов.

Много анекдотов сложилось о дипломатических экзаменах, и каждый новый экзамен дает обильную пищу коридорным краснобаям.

Я нашел, что обстановка экзамена несколько театральная. На застенчивого она должна производить впечатление. Экзаменующегося вводят в кабинет товарища министра, где за большим столом сидят сановники в вицмундирах со звездами. Это – экзаменационная комиссия.

Когда я сидел перед этим блестящим ареопагом, мне было как-то совестно смотреть на сановников. Я боялся, что они прочтут на моем лице то, что я о них думал. Не знаю, кто перед кем дурака ломал – я ли перед сановниками, или сановники передо мною, – во всяком случае, экзамен мой не долго длился. Я был отпущен с комплиментами. «Благодарю вас, – сказал мне мой главный начальник, – вы блестяще поддержали традиции Азиатского департамента».

На следующий день я поставил большой пирог в чайную департамента. Это тоже наша традиция. После экзаменов, как и после назначений, пасхальных наград и т. и., нужно заказать пирог у Берена и послать его в чайную. Именинники тоже поставляют пироги, проигранное пари зачастую заканчивается пирогом, так что редкая неделя проходит у нас без угощения.

Летом мой департамент принимает более симпатичный облик.

Во-первых, открывается дверь на балкон, и в затхлую атмосферу, насыщенную бюрократическими микробами, врывается струя свежего воздуха. Во-вторых, летом департамент пустеет, большая часть чиновников разъезжается – кто в отпуск, кто в деревню, кто на дачу. Начальства не видать. Курьеры с важным видом развозят наши бумаги по загородным резиденциям начальников. В городе остаются лишь рабочие руки.

Как это ни кажется парадоксально, но работа летом идет как-то скорее, нежели зимой, когда мы в полном составе. Общая судьба и работа сближают остающихся летом чиновников. Они больше видятся между собой, зачастую проводят вместе вечера в опустевшем городе и от времени до времени собираются друг у друга «повинтить».

Летом точно спадает всякая бюрократическая маска, дышится привольнее, и сами чиновники становятся людьми со всеми человеческими качествами, слабостями и недостатками.

Поступая в министерство, я воображал, что министерство представляет собой нечто единое, крепко сплоченное. Министр иностранных дел рисовался мне как капельмейстер, управляющий стройным оркестром.

Не тут-то было.

Если можно министерство уподобить оркестру, то нельзя сказать, чтобы среди музыкантов царила гармония.

Во-первых, дирижера в сущности нет. Министра мы никогда не видим. Он где-то там, за закрытыми дверями, охраняемый министерскими собаками – курьерами. К нему имеют доступ лишь наибольшие нашего ведомства, а с наибольшими у нас, маленьких чиновников, тоже мало общения. Во-вторых, общественное положение и интересы наших чиновников до такой степени разнородны, что трудно было бы заставить их петь в унисон. Каждый департамент живет более или менее своей жизнью и имеет мало касательства с прочими частями министерства. Редко министерство бывает в полном сборе. Раз в году у министра «раут», на который приглашаются «чины ведомства», но на этих светских собраниях большинство чиновников министерства играет роль толпы на театральных сценах.

Они более или менее стушевываются перед прочими приглашенными, имея лишь декоративное значение, как казенная мебель в министерских палатах.

Кроме раута у министра, министерская «семья» собирается еще на так называемые «казенные» панихиды. Когда умирает за границей один из наших представителей, в министерской церкви заказывается панихида. Чиновники приходят в вицмундирах, старшие становятся впереди и принимают грустно-сосредоточенный вид. Остальные располагаются сзади, как попало. Все имеют вид, что исполняют служебную обязанность, но мало кому какое дело до почившего. В задних рядах идет шепотом разговор: «Кто бы сказал? Разве он был болен?.. Я ничего не знал… говорят, его уже давно считали отпетым… слышали, кого на его место прочат?., да нет, вы шутите… не может быть… уверяю вас… да ведь ему давно это обещано»…

Я не знаю ничего более леденящего, чем «казенные» панихиды. От них веет холодом, как от каменных плит министерских коридоров…

Трудно дать характеристику нашего чиновного состава – уж больно элементы разнообразные. Есть чиновники дельные и способные, а есть и никуда не годные, есть работящие и ничего не делающие, есть бедные, есть и богатые, есть образованные, а есть и круглые невежды.

Вообще говоря, чиновников можно разделить на две группы: на сынов и пасынков. Одним легко живется на службе, другим туго приходится. Одним бабушка ворожит, другие – в поте лица пробивают себе дорогу и далеко не всегда успевают.

Почему одни чиновники – сыны, а другие – пасынки, я не сумею сказать. Предпочтение, оказываемое начальством одним перед другими, сказывается преимущественно в движении по службе чиновников.

Строго говоря, существует принцип старшинства, и его как будто старается придерживаться наше начальство, за исключением тех случаев, где «интересы службы» требуют отступления. Кроме «интереса службы», указывают и на посторонние влияния, нарушающие нормальный ход службы.

Я знаю, что многих коробит предпочтение, оказываемое одним перед другими, но служба наша такова, что действительно нельзя не считаться с личным и специальным характером ее в щекотливом вопросе о назначениях чиновников, в особенности на заграничные посты. Весь вопрос сводится к тому, чем именно руководится начальство в выборе чиновников для назначения на тот или другой пост?

Сдается мне, что здесь переход от мудрого разумения к беззастенчивому произволу весьма легок. Другими словами, над соображениями делового характера зачастую берет верх фаворитизм и каприз начальства.

Все это, однако, не так-то легко уловимо потому, что даже самый отчаянный фаворитизм всегда можно более или менее маскировать «интересами службы», «требованиями известного момента», «политическими соображениями» и т. и. чреватыми фразами, которые зачастую приходится слышать в министерстве.

Итак, принцип старшинства остается принципом для движения по службе чиновников. Отступления от этого принципа часты. Они всегда обоснованы, но далеко не всегда убедительны и обыкновенно возбуждают чувства недовольства среди служащих. Недовольными являются, во-первых, те, кто считают себя «обойденными», во-вторых, те, которые находят, что они имеют столько же прав на то или другое место, как и тот счастливец, которому оно досталось.

Частые нарушения старшинства породили между чиновниками соревнования – нечто вроде скачки с препятствиями, всякий раз, как освобождается какой-либо пост. Чем пост представляется желательнее, тем более на него конкурентов. В коридорах министерства и в чайных комнатах держат пари за того или другого кандидата. Выигрывает скачку только один, остальные же пополняют ряды недовольных, обиженных, озлобленных…

Разумеется, все это ненормально, но как положить конец такому порядку вещей?

Нельзя, в самом деле, требовать от начальства безусловного подчинения принципу старшинства, но как еще гарантировать служебный люд от произвола начальства?

По-моему, есть только одно средство: установить конкурсную систему для движения по службе, но если я осмелюсь выступить с подобным предложением, меня, по всей вероятности, заедят… Опять скажут: «подрываете основы» и т. и.

Есть еще много других ненормальных явлений на нашей службе. Например, распределение труда: почему одни работают, а другие ничего не делают. Одни надрываются над работой, другие бьют баклуши. Почему такая неравномерность? Почему молодые люди с высшим образованием из года в год переписывают одни и те же пустые по содержанию бумаги? Почему их не знакомят со всеми отраслями министерства, а держат привинченными к одному столу? Почему ровно ничего не делается для серьезной подготовки будущих дипломатов?..

Насколько я могу судить, все дело, вся работа нашего ведомства держится в руках двух-трех лиц. Остальные или заняты механическим трудом – перепиской, шифрованием, составлением бумаг по известному шаблону, или же просто ничего не делают.

Конечно, все это неправильно поставлено, неверно ведется, все это ждет мощной руки реформатора. Придет ли он? Во всяком случае, я его не поздравляю – придется иметь дело с невероятно сильным тормозом, который именуется «бюрократической рутиной»…

Я пробыл в министерстве ровно три года в скромном положении «причисленного» к департаменту чиновника. Наконец, выпало и на мою долю получить штатное место. Открывалась вакансия делопроизводителя VIII класса, и по старшинству моему в департаменте мне можно было надеяться получить это высокое назначение.