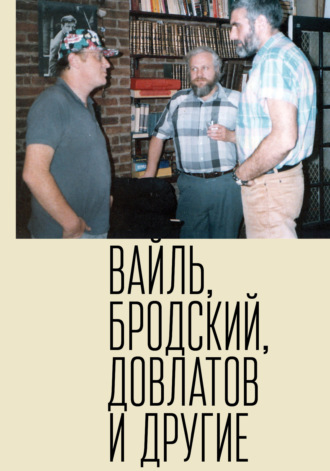

Петр Вайль

Петр Вайль, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и другие

Петр Вайль

Вслед за Пушкиным

В декабре 1995 и январе 96-го добрая половина наших телефонных разговоров с Иосифом Бродским – а они происходили два-три раза в неделю касалась Пушкина. Это было всегдашним свойством Иосифа: когда он бывал сильно увлечен какой-либо темой, то рано или поздно сворачивал разговор на нее. Так, я часто узнавал целые фрагменты его устных высказываний в появившемся через несколько недель эссе. Трудно судить, сложились бы размышления Бродского о Пушкине в оформленный текст или нет, но уже то знаменательно, что последние его дни прошли под знаком первого российского поэта. Оттого и представляются важными любые свидетельства об этом.

В декабре-январе Бродский читал маленькие прозаические вещи Пушкина, в частности – «Египетские ночи» и «Историю села Горюхина». Речь воодушевленного Бродского имела магнетический эффект: хотелось бросить все и по мере сил соответствовать разговору. Естественно, я немедленно кинулся перечитывать пушкинскую прозу.

Сразу же в «Египетских ночах» наткнулся на пассаж о социальной жизни поэта. Надо было слышать, с каким подъемом во время следующей нашей беседы Бродский заговорил о том, что ничего не изменилось с тех пор, как были написаны эти строки: «Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия». И далее – детальная расшифровка, из которой Бродский со смехом особо выделял это: «Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека, тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь сочиняете!» Понятно, что тут слышался отзвук собственных огорчений и хлопот, связанных с нарушением privacy – частной жизни: личной и семейной.

На мое замечание о том, что выступать с опубликованием своих мыслей и чувств есть уже акт эксгибиционизма, и таким образом автор получает то, на что, по сути, напрашивался, – Бродский решительно возразил. Он сказал, что это справедливо по отношению к сценическим искусствам, где публичность – самое существо дела. Поэт же высылает на публику свои сочинения, а не самого себя. И тут же добавил, что как раз в случае Пушкина неразличение жизни и литературы привело к трагическому концу. Но ведь Пушкин был, что называется, «в образе», поступал вроде бы в полном согласии со всем, что мы о нем знаем, сказал я. На это Бродский заметил, что ко второй половине тридцатых годов Пушкин изменился довольно существенно, а в дуэльной истории имел место элемент тавтологии, некий жизненный самоповтор, оказавшийся фатальным. Он был на перепутье, добавил Бродский, и светофор там не стоял, так что тот путь, который он выбрал, был выбран добровольно, но все же не совсем – именно потому, что уже изменившийся Пушкин поступил, как Пушкин прежний.

Три небольших примечания.

Первое. Весьма характерно для разговора Бродского: перепутье со светофором я опознал в стихотворении «Август», которое Иосиф прислал мне недели через две и которое стало его последним («сделав себе карьеру из перепутья, витязь сам теперь светофор»). Здесь перекличка чисто лексическая, не содержательная, но – перекличка.

Второе. Я передаю слова Бродского косвенной речью, чтобы сохранить добросовестность и достоверность, но отдаю себе отчет в потерях. Так, Бродский практически никогда не говорил «Пушкин» – только «Александр Сергеевич». Он вообще часто называл писателей прошлого по имени-отчеству, и я припоминаю еще двоих, которые именовались всегда так: «Марина Ивановна» и «Федор Михайлович».

Третье. Я рассказал Иосифу о публикации в «Звезде» замечательной итальянской пушкинистки Серены Витале с впервые обнародованными письмами Дантеса к Геккерену, которые дают новый взгляд на треугольник «Пушкин – Наталья Николаевна – Дантес». Бродский очень заинтересовался, попросил прислать копию, и я предвкушал его комментарии. З февраля, на поминках в квартире Бродских, я поднялся с разрешения вдовы в кабинет, где все было так же, как 28 января. В стопке корреспонденции на стуле, на самом верху, лежал пакет с адресом, надписанным знакомым почерком. С жутковатым чувством, которое точнее затрудняюсь передать, я узнал свой почерк: бандероль с публикацией дошла, но прочесть ее Иосиф уже не успел.

«Историей села Горюхина» Бродский восхищался безудержно. Несколько раз он повторил, что хотя бы эту вещь – «не говоря о всем Александре Сергеевиче» – следует читать как инструкцию по ясности и внятности нынешним русским прозаикам. Радостно воспринятый метод потока сознания, наложившись на русский синтаксис с его тяготением к уходящим в никуда сложноподчиненным предложениям, – дал результаты удручающие. Так примерно высказался Бродский. Я заметил, что вся мировая литература к концу века только-только стала выкарабкиваться из-под грандиозного «Улисса». Верно, сказал Бродский, но, скажем, английскую словесность корректирует сам язык, тяготеющий к точности и определенности. В эгом смысле русская литература – более уязвима, и вот тут-то Пушкин со своим «Горюхиным» и другой прозой играет отрезвляющую роль. Было употреблено именно это слово – «отрезвляющую».

Отдельные «горюхинские» места вызывали отдельный восторг. Например, прелестный пушкинский юмор: «Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела» – и мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели». Ну, это точно мы, восклицал Бродский, из той самой простоты, которая хуже воровства!

Он был мастер находить острые и смешные места даже в хрестоматийных текстах (таким же выдающимся специалистом был высоко ценимый Бродским Сергей Довлатов) и сразу откликался на подобные попытки собеседника. Я обратил внимание на фразу из «Горюхина», которая отчасти объясняет происходящее сейчас в России: «…люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения». Иосиф немедленно подхватил тему, заговорил об итогах декабрьских выборов в Думу.

Замечу попутно, что политические и общественные интересы Бродского были весьма широки: он живейшим образом вникал в хитросплетения американской и российской политики. Не припомню за 1995 год ни одного нашего разговора, который бы не касался так или иначе проблемы Чеченской войны. Предполагая, что по роду службы на радио «Свобода» я должен быть подробно осведомлен, Иосиф каждый раз буквально требовал отчета о событиях.

Гражданственный интерес явственно присутствует в его стихах и прозе («Post aetatem nostram», «Пятая годовщина», «Мрамор» и многое другое, не говоря об откровенно публицистических «Представлении» и «Демократии!»), и вообще «Бродский и политика» – отдельная тема, и важная тема, поскольку дает несколько иной ракурс, чем тот привычный, в котором обычно видится и предстает поэт.

С особым наслаждением Бродский повторял первые слова «Горюхина»: «Если Бог пошлет мне читателей…» – говоря, что такому писательскому смирению надо учиться всем. «Тот случай, когда досадно, что фраза уже написана?» – спросил я, и Иосиф, засмеявшись, ответил: «Да, я бы не против».

Надо сказать, что в широком смысле он всегда и начинал с такой фразы. Английское понятие understatement присутствовало в его авторском сознании: «преуменьшение», «неакцентирование», «сдержанность». Эго проявлялось и в непременном «стишки» по отношению к своим стихам, и в полном отсутствии всякой прочей самопатетики. Невозможно представить, чтобы Бродский произнес «мое творчество», «моя поэзия». Он не говорил даже «я сегодня работал», предпочитая что-нибудь такое: «мы сегодня сочиняли всякую всячину». Здесь отстранение от пафоса достигалось многократно – и сниженным разговорным «сочинять», и добавлением пренебрежительной «всячины», и отказом от самого местоимения первого числа. Это было очень характерно для Бродского: он как бы стеснялся просто самого слова «я», очень часто заменяя его либо на «мы», либо на иронически вывернутое обращение «моя милость», либо на еще более далекое от «ячества» третье лицо – и тогда появлялись конструкции вроде «к каждому Рождеству этот господин сочиняет стишок».

Пушкинское «Если Бог пошлет мне читателей» было, кажется, для Бродского не только образцовым манифестом understatement’a, но имело и более буквальное значение. Достигший всех мыслимых вершин признания и славы, он искренне и с какой-то даже простодушной заинтересованностью относился к мнениям читателей. Любых читателей, чему свидетелем я не раз бывал, но, конечно, профессиональных – особенно. Как-то в разговоре я упомянул о том; что «Осенний крик ястреба» особо чтим поэтами (слыхал это от Льва Лосева, Сергея Гандлевского, Алексея Цветкова, Михаила Айзенберга, Томаса Венцлова) и был удивлен реакцией Иосифа: «Правда? Действительно так?» С досадой он добавил: «Мне не говорят». И, разумеется, это не было поэтическим кокетством, а сущей правдой: Бродский находился на таких высотах, куда направлять свое одобрение или даже восхищение казалось безвкусицей и неприличием. По мемуарам о Пушкине разбросаны схожие факты, и надо полагать, не фигурой речи был зачин «Горюхина»: «Если Бог пошлет мне читателей…»

На рабочем столе Иосифа Бродского, заваленном бумагами, письменными принадлежностями, безделушками, остались лежать две книги, которые были у него под рукой в последние дни: антология греческих стихов и томик пушкинской прозы.

1998

Петр Вайль

Покрой языка

Иосиф Бродский: роман самовоспитания

Как ни странно, только сейчас книга Иосифа Бродского «Меньше единицы» выпущена по-русски. По-английски (Less Than One) она вышла в Нью-Йорке в 1986 году, произвела большое впечатление, сразу была переведена на многие языки и, как принято считать, легла козырем на стол Нобелевского комитета.

Состав книги – восемнадцать эссе, написанных за десятилетие с середины 70-х до середины 80-х. Три по-русски: «Поэт и проза» (о Цветаевой), «Об одном стихотворении» («Новогоднее» Цветаевой) и «Путешествие в Стамбул», остальные – по-английски. Восемь человек перевели пятнадцать эссе: больше всех Л. Лосев – четыре, а кроме него – В. Голышев, Г. Дашевский, Е. Касаткина, А. Сергеев, А. Сумеркин, М. Темкина, Д. Чекалов. Все переводы хороши, ощущения стилевого разнобоя не возникает. Это важно, потому что до сих пор входящие в книгу эссе существовали по-русски врозь, собранные же вместе – как в авторском оригинале – звучат куда более сильно, чем по отдельности.

«Меньше единицы» – именно книга, а не сборник. Бродский не раз, особенно в последние годы, говорил о первостатейной важности композиции: что за чем важнее, чем что. Взглянем на оглавление. Первое и последнее эссе – «Меньше единицы» и «Полторы комнаты» – сугубо биографические. Внутри – преимущественно литература. Как, собственно, и должно быть: словесность в человеческой оболочке, что есть писатель. Два наиболее публицистических эссе книги – «Актовая речь» (о неизбежности зла и готовности ко злу) и «Путешествие в Стамбул» (упрощая: об исторической судьбе России) – соответственно, предпред— и предпоследнее. Финал книги, таким образом, драматичен.

Сначала кажется странным, что Бродский придает такое значение биографии: по страницам разбросаны фразы, принижающие ее роль. Допустим, признание вроде «я немногое помню из своей жизни, и то, что помню, – не слишком существенно» – можно считать продолжением провозглашенного уже в заглавии и всегдашнего авторского understatement’а – в прозе и в стихах («Я глуховат, я, Боже, слеповат» и т. п.). Но и о других писателях – то же самое: «Бессобытийность его жизни обрадовала бы наиболее придирчивого из «новых критиков» (о Кавафисе); «Слава Богу, что его жизнь была так небогата событиями» (о Монтале). Бродский настаивает: «Биография писателя – в покрое его языка». Единственная ценность дотошно воспроизведенных подробностей ленинградского детства – многообразие ликов вождя, бесконечность протянутой через страну филенки, страсти по пятой графе, неизбежность серого забора – в том, что все это превращается в материал словесности. Образы становятся словами, память – языком.

В известной степени вся книга есть иллюстрация к авторскому тезису: «Как правило, заканчивающий стихотворение поэт значительно старше, чем он был, за него принимаясь». Эссе «Меньше единицы» написано в 76-м, «Полторы комнаты» – в 85-м. Между ними наглядно доступное «стихотворение»: в данном случае это растянутые на десятилетие шестнадцать эссе, завершив которые автор стал «значительно старше». Можно было бы добавить и другие сравнительные степени: глубже, тоньше, мудрее.

Человеческий опыт писателя определяется его литературным опытом. В этом смысле поэт – как женщина, которой столько лет, на сколько она выглядит. Обращение с рифмой говорит больше о мировоззрении, чем прямой манифест. Поэтические размеры сами по себе – духовные величины, утверждает Бродский. Здесь несомненный отсыл к его любимой, многократно варьируемой мысли: язык является самотворящей силой, за которой более или менее осознанно, более или менее беспомощно движется поэт. Но здесь и разъяснение фразы о том, что биография – «в покрое языка», и объяснение, почему книга «Меньше единицы» построена именно таким образом, что биографические эссе окаймляют литературные, образуя единое целое.

Литературная самостоятельность и жизненное самостояние переплетаются в книге Бродского, и к концу ее делается ясно, что это и есть сквозная линия, основная тема – индивидуализм как единственный путь к свободе.

Едва ли не самое осудительное у Бродского слово – «тавтология». Применительно вовсе не только к словесности: пагубная склонность к повтору в жизни, к общему месту в поведении, к пошлости в этикете неизбежно отражается на любых занятиях, сочинительских тоже.

Страх тавтологии одушевляет книгу «Меньше единицы», и кажется удивительным, что с такой почти болезненной настойчивостью об этом говорит взрослый человек и признанный литератор, чьим отличительным достоинством как раз и была непохожесть во всем, что он сделал и написал. Понятно, когда Бродский через тридцать лет трактует свой «первый свободный поступок» – пятнадцатилетний мальчик встал посреди урока и покинул школу, чтобы никогда больше туда не вернуться – и вообще свою страсть к уходам: «Ты должен либо драться за место, либо оставить его. Я предпочитал второе. Вовсе не потому, что не способен драться, а скорее из отвращения к себе: если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса». Но и дальше, снова и снова, он, словно заклинания, повторяет на все лады: «Чем яснее голос, тем резче диссонанс»; «Верный признак опасности – число разделяющих ваши взгляды»; «Надежнейшая защита от Зла – это предельный индивидуализм». И даже такое: «Это гнусная ложь, что великому искусству необходимо страдание. Страдание ослепляет, оглушает, разрушает, зачастую оно убивает», – в контексте книги понятно, что речь идет о том, как страдание сводит индивидуума к общему знаменателю.

Две приведенные выше цитаты – о признаке опасности и о защите от зла – из актовой речи перед выпускниками Уильямс-колледжа. Но ровно та же дидактика и тот же пафос звучат на протяжении пяти сотен страниц, побуждая либо отмести дидактические намерения автора, либо переадресовать их: Бродский обращается в первую очередь к себе.

Так – множественными вариациями на одну тему, подобно обыгрышу основной мелодии в любимом Бродским джазе, – выявляется еще одно содержание книги «Меньше единицы». Это роман воспитания, точнее – самовоспитания: исповедь сына века, без всяких кавычек. Оставаться собой – работа, тяжелый непрерывный труд.

2000