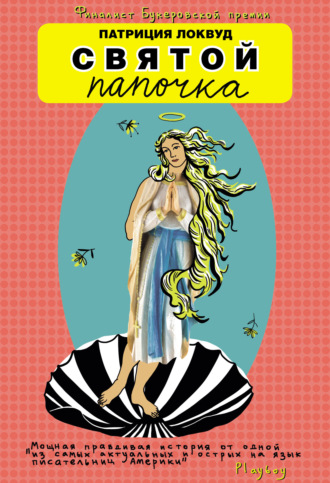

Патриция Локвуд

Святой папочка

Хотелось бы мне сказать, что на этом вся эта история и закончилась, но вскоре стало ясно, что первая операция прошла неудачно. Когда Джейсон проснулся и наркоз рассеялся, мы узнали, что его правый глаз, как бы это сказать, открыл портал в Зазеркалье. Расстояния произвольно сворачивались, разворачивались и закручивались кольцами, а бывало, и застревали где-то на полпути – словом, с ними творилось что-то невразумительное. Цвета тоже стали другими, каждый предмет теперь окружал ореол. Город превратился для него в картину тех времен, когда художники еще ничего не знали о перспективе. Газеты, лежащие перед ним, отдалялись и становились реальными предметами, только когда он протягивал руку и дотрагивался до одной из них. Заголовки таяли. Даже когда я сидела напротив него за столом, он уже не видел меня. А я вспоминала секси-старичков из брошюры и то, как они читали друг другу меню в полумраке, да еще и с таким видом, будто чтение – это прелюдия. Мое лицо в его глазах теряло телесные черты и превращалось в сгусток улыбающегося, говорящего тумана. Он уже не видел меня.

Джейсон пытался описать мне, как теперь видит мир. Для него он стал похож на воду, которая неумолимо утекает все дальше и дальше и замирает, лишь наткнувшись на плотину. Ему становилось немного легче лишь на крышах высоких зданий, где вид простирался на много миль вокруг и где он мог дать взгляду разгуляться и скользить по этим милям, впадая в конце в реку Саванны.

Врач сказал, что-то не так – либо с самими линзами, либо с мозгом, который отказывается их принять. Он удалил их и заменил другими, получше, но разница между его прежним зрением и новым была слишком велика. Это было все равно, что проснуться однажды утром и узнать, что все правила в языке перемешались или что все хорошенькие женщины теперь выглядят так, будто сошли с картин Пикассо. Это не было даже отдаленно забавно, в отличие от подавляющего большинства событий, которые с нами происходили. Если сравнивать с другими, нам повезло – конечно же, нам повезло. Но теперь между ним и остальным миром как будто пролегла пропасть – и я никак не могла помочь ему перейти ее.

Никогда прежде я не ходила столько, сколько в те дни. Проходя мимо дома Фланнери О’Коннор, я задумывалась о перипетиях ее жизни, поэтике гротеска, а также об истоках милосердия в ее произведениях. Ее творения были безжалостными, почти такими же, как сама жизнь, но и в них нашлось место милосердию. А потом я подумала: «Так ведь эти истоки в нас самих, мы – источники этого милосердия; она лишь показывает нам язвы этого мира, а саднят и кровоточат они уже внутри нас». Не самое подходящее время для размышлений о литературе, но что поделаешь. Колокола по ту сторону дороги все не умолкали, словно пытались мне что-то сказать, и у меня в голове вдруг всплыли старые, совершенно бессмысленные слова:

«И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне» [17].

Эти слова не были бессмысленными для меня, потому что так уж меня воспитали. Ведь это были рудиментарные органы религии: голос гласящий и рука, что тянется удержать.

* * *

Сначала Джейсон взял на работе отпуск, а затем и вовсе уволился. Мы думали, что через несколько месяцев все наладится и безработица закончится, но этого так и не произошло. Мама и старшая сестра присылали нам деньги. Приличные продукты мы себе позволить не могли, поэтому наши друзья-поэты готовили нам овощную пиццу и куриные ножки и пили с нами в парке дешевое красное вино, по вкусу напоминавшее покрытый ржавчиной гвоздь. Мы часто сидели в угрюмой тишине, которую поэты находили весьма приятной, и отмахивались от невидимых мошек. Но, несмотря на все это, наша прежняя жизнь в том городе была давно и безнадежно потеряна и стремительно превращалась в точку на горизонте. Мы понимали, что нам придется покинуть это место. Мы всегда приезжаем откуда-нибудь и в конце концов всегда туда возвращаемся. Это и есть наша Родина.

На нашем счету в банке осталось всего несколько сотен долларов – горстка стремительно сокращавшихся нулей, которых нам не хватило бы и на месяц.

– Возвращайтесь домой, – сказала нам мама по телефону. – Папа не против, можете оставаться сколько угодно. Возвращайтесь домой.

3. Младенцы в чистилище

– Ты в курсе, что перед свадьбой твой отец позвал меня во двор и сказал, что ты чокнутая и мне придется заботиться о тебе до конца жизни? – спрашивает меня Джейсон.

Мы едем прочь из Саванны сквозь дубовую рощу, заросшую мхом. Тонкое кружево из света и тени скользит по лобовому стеклу и коробкам, снова сваленным в кучу на заднем сидении. Кошачья переноска стиснута между моих ног на полу и время от времени мяукает, спрашивая, куда мы едем. Рядом с ней лежит стопка моих книг и карты таро – не знаю, зачем я взяла их с собой, учитывая, что в последнее время мне не выпадает ничего, кроме Отшельника и Дьявола. Мне пришлось оставить львиную долю моих сокровищ, включая коллекцию лечебных кристаллов. Но теперь, когда все позади и сам город стремительно уменьшается в зеркале заднего вида, Джейсону стало заметно легче. Теперь он сможет разгрузить голову от насущных проблем на месяц-другой и приспособиться к новому видению мира, картонным деревьям, уличным фонарям в ореолах и моему далекому лицу, а затем начать искать новую работу. Слишком долго он нес это тяжелое бремя. Теперь можно распрямить плечи. Влажный климат Саванны все еще клубится вокруг нас в салоне автомобиля, но я уверена, что он рассеется, как только мы выйдем наружу.

Я прыскаю от смеха.

– Нет, но, если он так и сказал, считай тебе повезло. Перед тем, как мой шурин женился на моей сестре, отец позвал его на ужин в хороший ресторан и рассказал про свой синдром горящей простаты. Позже мы пытались найти, что это такое, но оказалось, такой болезни не существует.

– Никогда этого не забуду. Мы тогда ждали тебя на парковке у церкви после мессы – ты, кажется, в тот день пела в хоре – как вдруг он положил руку мне на плечо, вздохнул и такой: «Она будет твоим вечным альбатросом, Джей» [18].

Я снова усмехаюсь, но уже про себя. Ох уж эти папины перлы, мы уже целую коллекцию насобирали и трепетно бережем каждый экземпляр. В постоянных пересказах они натерлись до безумного блеска.

– Ну, в чем-то он был прав. У меня и правда немного крыша поехала, когда я сбежала из дома. Я часто ложилась на пол рядом с бумбоксом и представляла, что слушаю сердцебиение музыкального плода в его утробе.

– О, это я помню, – говорит он и выдает долгий низкий свист – но не тот, который обычно издают вслед красотке, а тот, который вырывается у вас, когда некая дама вдруг срывает парик, чтобы показать вам дырку у себя в голове.

– Я бы тебя нисколечко не винила, если бы… скажи, ты когда-нибудь думал о том, что на мне не стоит жениться?

– Ну конечно, – говорит он, и я чувствую внутренний толчок – так бывает, когда сталкиваешься с альтернативной вселенной, которая обычно незримо следует параллельно твоей и тут вдруг выпрыгивает у тебя перед носом, как дельфин из темных глубин. Когда вдруг понимаешь, что твоя жизнь могла сложиться совершенно иначе.

– Но я понял, что для меня неважно, изменишься ты когда-нибудь к лучшему или нет. И если бы мне действительно пришлось влачить тебя на шее, я бы влачил, – и он издает громкий альбатросий крик. – Кроме того, мне кажется, всю жизнь носить птичку на шее – это довольно круто.

– Странно, что теперь ты так нравишься папе, – размышляю я, – хоть и работаешь в СМИ.

– Я точно знаю, когда именно начал ему нравиться, – говорит он голосом, подернутым ностальгией. – Это было как раз перед тем, как мы все поехали в большой семейный отпуск, через год или два после нашей свадьбы. Твоя мама как раз закончила собирать вещи и пыталась запихать всех в машину, собака лаяла во всю глотку, а твой младший брат описался на кучу свежевыстиранного белья, короче, в доме творился сущий ад. И вот в самый разгар этого безумия твой отец позвал меня в свою комнату, вручил свеженькую двадцатку и сказал: «Джей, мне нужно, чтобы ты сходил к Арби и купил мне столько бургеров, сколько получится». Я вопросов не задавал. Просто пошел и купил, – Джейсон затих, погрузившись в воспоминания. – Времени ушла куча, потому что, к чести той бургерной, «Биф-энд-Чеддерс», они залежалый товар не продают, делают все при тебе.

– И после этого ты ему понравился.

– Мне кажется, после этого он полюбил меня.

Дорога гудит и шуршит под колесами. Джейсон резко оглядывается вслед мелькнувшей тени, похожей на белку.

– Кроме того, – говорит он, – вся эта дичь творилась внутри дома. То ли буря, то ли непрекращающееся гитарное соло, то ли радиопомехи, которым конца-края не видно. Но я был уверен, что как только ты оттуда уедешь, все наладится.

Десять часов спустя перед нами замаячило приземистое кирпичное здание, увенчанное большим каменным крестом. Руки и ноги Иисуса на нем были такими по-детски округлыми, что казалось, будто они сделаны из хлебных булок. Прямо за углом – кирпичный дом со ставнями цвета винного папоротника и флагами по бокам двери: американским с одной стороны и морской пехоты с другой. В каждом окне гостеприимно горели электрические свечи. Вот мы и дома.

Отец встретил нас, сидя на кожаном диване в белых трусах – что ж, судя по всему, со времени моего отъезда из дома Локвудов двенадцать лет назад тут ничего принципиально не изменилось.

– Я так близко с ним знаком, – шепчет Джейсон, склонившись к моему плечу. – Всякий раз, когда я оказываюсь в одной комнате с твоим отцом, у меня возникает такое впечатление, будто я должен взяться за карандаш и начать рисовать его ляжки.

Это правда. Все мое детство было одним долгим уроком рисования, во время которого Санта позировал нам, раздевшись до трусов и громогласно требуя холодца.

Я глубоко убеждена, что каждый служитель Господа в душе является тайным приверженцем еще какой-нибудь религии. В папином случае – это вера в то, что человек должен ходить голышом. Ну, точнее, в трусах. Есть такие мужчины, которые искренне верят в то, что должны немедленно раздеться до пояса, стоит им перешагнуть порог своего дома, и мой отец – один из них. Я почти не помню его в штанах, зато хорошо помню многочисленные серьезные разговоры, во время которых он опирался локтями на свои голые колени. Брюки он не носил из принципа – почти никогда. Мы частенько видели его в белом воротничке и трусах, и больше ни в чем. Казалось, он не в состоянии думать, если не видит собственный пупок. Вторую половину дня он предпочитал проводить сидя, развалившись на кожаном диване и разговаривая с Арнольдом Шварценеггером, который бегал за кем-нибудь по джунглям с автоматом. И всякий раз довольно смеялся, когда после убийства очередного врага тот отпускал каламбур. Судя по всему, к фильмам мой отец относился так, будто все происходящее там – реально. Он смотрел их в состоянии какой-то крайней физической восприимчивости, так широко расставив перед телевизором ноги, будто пытался смотреть задницей. Его любимой позой был лежачий полуприсед, в котором одна нога отведена в сторону вверх, а другая вытянута вперед – лучшая антиреклама для студии растяжки, которую только можно себе представить.

Всякий раз, когда мы приводили домой друзей из школы, первым делом мы подходили к его запертой двери и орали: «ПАП, ТЫ ОДЕТ?» А он орал в ответ: «КОНЕЧНО, Я ОДЕТ», а позже забывал об этом и выходил из комнаты в одних трусах – наверное, потому что память у него была ненамного крепче, чем ткань на этих самых трусах. Ну а потом он ловил взгляд пунцовой как свекла одноклассницы своей дочери, сидящей за кухонным столом, хлопал себя по лбу и орал: «ГОСПОДИ, БЛИН, БОЖЕ!» Изумлялся он всякий раз совершенно искренне и всякий раз орал «Господи, блин, Боже!» После чего со всем достоинством, на которое только способен человек в трусах, брал пакет со шкварками и удалялся туда, где мужчина может поесть шкварки, сидя с сиськами наголо, как и завещал Господь, безо всяких там школьниц, не знающих, куда им деть свои глаза. Он был, в конце концов, порядочным человеком.

– Вот так вот! – радостно восклицает он, откусив наконец кусок от тягучей упрямой ленты подозрительного на вид вяленого мяса, которое выглядело так, словно еще вчера бегало по клетке в зоомагазине. Он был как-то чрезмерно рад меня видеть, неужто забыл, как я выгляжу? – А где ваша киска? Пущу ее на такое вот мяско.

– Не смей говорить, что убьешь кошку, Грэг! – говорит мама, материализуясь в дверном проеме, как призрак. – Она не знает, что ты так шутишь!

– Как скажешь, бабонька, – говорит отец и любяще, приглушенно пукает. Безудержное пуканье во время разговора было особой формой самовыражения в его семье. Попроси мою мать описать эту семью в двух словах – она с силой втянет воздух сквозь стиснутые зубы и скажет: «Ох уж эти Локвуды. Денег куча, а пердеж удержать в себе не могут!»

Если про моего отца красноречивее всего говорят оттенки его трусов, то про мою мать – ее Встревоженность, вспыхивающая разными оттенками всякий раз, когда у кого-нибудь в стране горит дом. Есть такой вид людей – люди-Лесси [19], поразительно тонко улавливающие запах неприятностей: в их голове, как в духовке, срабатывает звоночек, стоит какому-нибудь ребенку где-нибудь свалиться в колодец. Моя мать – именно из таких вот Лесси, а все человечество – это ее Тимми.

Единственный журнал, на который она когда-либо была подписана, – это «Профилактика», и печатались в нем исключительно статьи о том, какие фрукты могут предотвратить рак. На обложке всегда была изображена бегущая трусцой бабуля в спортивном лифчике, потрясающая в воздухе кулачком в честь победы над множеством невидимых болезней. И когда матушка читала его, сидя за кухонным столом, на котором стоял богатый антиоксидантами обед из свеклы и тушеной морковки, лицо у нее было, как с картины «Крик» Эдварда Мунка.

Моя мать родила пятерых детей и вскоре у нее появится уже восьмой внук. Сама она, наверняка, сказала бы, что ей было предначертано стать матерью, и это правда, ведь именно в присутствии маленьких детей она достигает высшей концентрации своей сущности. В такие минуты мама словно забывает родной язык и переходит на бессмысленную вокальную импровизацию с примесью предостерегающей ругани. Звучит это примерно так:

– …Солнышко… нет… Ну-к-ка, иди сюда… ой-ой-ой… НЕ ДАЙ ЕЙ… она тянет в рот… нет, лапушка, ну что ты, это ведь тебя убьет… ой, смотри… смотри-смотри-смотри… я ей нравлюсь… я всем деткам нравлюсь… ой, ой, ЛЕСТНИЦА… так, хватай… ОНА СЕЙЧАС УПАДЕТ… так, лучше сними ее, пока она себе шею не сломала… у-у-у-у ХА-ХА-ХА-ХА!

Это просто чудо, что мы все благополучно научились говорить. И в то же время с детства впитали осознание, что смерть есть и она рядом. Но это хорошо, что наша мать была такой осторожной. Воспитывай нас только отец, мы бы все давно попадали в открытые люки.

Ленивая и рыхлая человеческая куча на диване поднимается, превращаясь в моего отца и неторопливо направляясь к Джейсону – познакомить его со своим очередным терьером, маленьким черным зверьком по имени Уимзи. К сожалению, это не самая умная собака на свете. Она знает всего одну команду – Перевернись Три Раза. Тем не менее отец ее обожает и сюсюкает с ней так, как не сюсюкал ни с кем из нас, то и дело нараспев повторяя: «Ут-ти, пут-ти, щенопутти!» – даже когда никто, кроме нее, это не слышит. Она его самая верная спутница.

– Стерилизовали? – спрашивает Джейсон, наблюдая за тем, как Уимзи в экстазе катается по его ступням. Похоже, это единственный вопрос на тему собак, на который он сейчас способен.

– Нет, она у нас настоящая женщина, Джей, – говорит отец, с любовью глядя на нее. Типичная история. В нашей живут самые целые собаки на свете. И думать не смейте, что у кого-то из наших песиков нет бубенцов или что кто-то из них не способен в любой момент наплодить целый выводок щенят. Когда мой брат Пол завел здоровенного английского бульдога по кличке Бекон, первое, что он сделал – скинул мне откровенную фотку его причиндалов, как будто хотел заверить меня, что будущее собачьего вида в безопасности.

Для моего отца бульдоги, названные в честь мяса, – это слишком маскулинно. Ему больше по душе аккуратно стриженные, истеричные крысособаки, породистые, по жилам которых бежит голубая кровь, наполненная желанием как можно скорее выстроить стену между Соединенными Штатами и Мексикой. Достаточно компактные, чтобы поместиться в сумку и отзываться на писклявые уменьшительно-ласкательные прозвища, вроде Дикки, Татти или Наги. Наверное, это как-то связано с тем, что его семья по линии матери происходила из Новой Англии. Когда он общается со своей собакой, он как будто превращается в здоровую породистую тетку по имени Баффи, которая играет в маджонг по выходным и питается только hors d’œuvre [20].

И, наверное, только в силу своей преданности породе он называет мою матушку «Каирн» [21].

– Да он и женился на мне, потому что я – терьер в человеческом образе, – сказала она мне как-то раз с восхитительной невозмутимостью. – Я быстро выхожу из себя, у меня пушистые волосы и исключительный нюх. А еще я редкая сука.

Собачка задирает голову кверху, словно пытается что-то нам сообщить, наверное, поделиться своим мнением о религии.

– Закрой пасть, Уимзи! – шикает на нее мама.

– Что ты сказала?! – моментально выходит из себя папа. – Ты как разговариваешь с моей собакой?

– Она так лает, что у нее сейчас башка отвалится! Соседи скоро начнут на нас жаловаться!

– А ты небось мечтаешь, чтобы моей сладкой бусечки не стало! – драматично орет отец. Эта собака – их вечное яблоко раздора, потому что у матери сильная аллергия. По идее у нее должна быть такая же аллергия и на кошку, которую мы пытаемся незаметно для отца протащить наверх, но про нее она ничего не говорит. Отец презирает кошек. Для него они все – маленькие и злобные «хиллари клинтонши», покрытые феминистской шерстью. Этим кошкам только дай шанс, они тут же все как одна побегут делать аборты просто забавы ради. Поэтому наша пушистая грешница Элис будет сидеть под замком в спальне наверху, разгуливая взад-вперед на кашемировых лапках, и агитировать за равную оплату труда, напоминать мне, что мое тело – мое дело, и планировать свержение патриархата.

Мама продевает свою руку в мою.

– Не знаю точно, почему он так ненавидит кошек. Если уж кто и должен их ненавидеть – так это я. Когда я была маленькой, какая-то кошка влезла в мою комнату и родила прямо на моей постели.

Она сентиментально улыбается, вспоминая эту кровавую баню, а затем громко чихает. Потом еще раз, и еще. Со временем она начнет чихать каждую ночь ровно в полночь, прямо как оборотень, у которого вдруг развилась аллергия на собственный мех. Джейсон, стоящий рядом с другой стороны, сжимает мою ладонь.

Что ж, из одного Зазеркалья в другое.

Когда мама смотрит на нас, она светится изнутри, как вечерний уличный фонарь, и свет этот уютный, домашний и исполненный ностальгии. Теперь у нее будут друзья, люди, которых нужно кормить и с которыми можно посидеть вечерком, поболтать и посмеяться. Когда отец решил переехать в епархию в Канзасе, он оторвал маму от всех ее детей, которые по большей части жили в Цинциннати и Сент-Луисе, к тому же ей не хватало собственной матери, брата и сестер.

У отца чувство семейственности носило скорее теоретический характер. Ему нравилось, что у него много детей – будет кому присмотреть за собачками в будущем! – но я не уверена, что он знает хотя бы, где мы все живем. Да и с семьей мамы он никогда особо не общался, так что вряд ли тоскует. Всякий раз оказываясь в толпе, он испытывает приступ клаустрофобии, которой, впрочем, совершенно не страдал во время службы на подводной лодке. А еще мой дядя как-то раз на Рождество подарил ему «Космос» [22] Карла Сагана, как он сам полагал, просто в качестве прикола, но отец ему этого не забыл.

Даже моя матушка удивилась.

– Книга про космос? Издеваешься? – спросила она таким тоном, будто книги про космос в ее представлении располагались где-то между Библией Сатаны и книгами про пингвинов-геев.

– А что в ней плохого? – спросила я.

– О, Триша, – она усмехнулась моей глупости, – даже Вселенная бывает неуместной!

– Позвольте я устрою вам небольшую экскурсию, – говорит мама и ведет нас на кухню, где во время ремонта, с видимым сожалением сообщает она, один из строителей потерял часть руки. Этот дом новый и незнакомый, но под его крышей каким-то образом соединились все дома моего детства. Те же распятия, мягкие диванчики, тарелки. Тот же стойкий запах отцовской стряпни – как будто говяжий фарш за грехи пытают в геенне огненной. То же, прости Господи, искусство.

Почти все картины в этом доме – изображения Иисуса с двумя приподнятыми пальцами, как будто он пытается подоить все вокруг: воздух, облака, калеку, который пришел за благословением, а получил от Сына Божьего вот такое. Вот Иисус на фоне неба, тянется к солнечному лучу с таким видом, словно хочет выдоить из него весь свет к чертовой матери.

А если на картинах не Иисус, то там обязательно будут корабли и хищные кошки, и все они сочетаются с атмосферой дома куда лучше, чем можно было бы подумать. На одной стене – фотореалистичная картина 1960‑х годов, на которой изображен прыгающий тигр, такой свирепый, что кажется, будто он только что съел Иисуса и что на самом деле это Иисус, скорчившийся у тигра внутри и познавший вкус плоти, хочет на вас накинуться. Над диваном – картинка с изображением перепела, идущего по следам человеческих ног на снегу. Чьи это следы? Думаю, можно не уточнять.

Над камином висит полотно с полностью оснащенным кораблем, стоящим на якоре в Нантакетской гавани. Это самая ценная отцовская картина. Он говорит про нее просто: «Это – Стобарт», как другие люди говорят: «Это – Ван Гог» или «Это – Бэнкси». Стобарт – самый шаблонный и каноничный маринист в мире, на всех его картинах – корабли на фоне заходящего солнца, а сами картины выполнены в жемчужно-голубых, анемоново-розовых и устрично-серых цветах, и на каждой – лужи на пристани и снасти, такие тонкие, что кажется, будто их нарисовали волоском. Но когда я смотрела на них, я все равно не могла избавиться от ощущения, что и там где-то притаился Иисус – в обличье не то самого странного и горячего юнги, не то потрепанного жизнью и солнцем попугая, который ни за кем не повторяет и пытается ВАС угостить крекером.

– Никогда не устаю смотреть на этот шедевр, – бросает отец, вглядываясь в «Стобарта» пристальным, страстным взглядом, пытаясь отыскать там скрытого от глаз юнгу.

– Ненавижу современное искусство, оно отрицает Бога, – частенько говорит он. Многие католики так и не оправились от картины Девы Марии, написанной слоновьим навозом [23]. У них наверняка выработалось стойкое ощущение, что в Нью-Йорке есть целые музеи, битком набитые антикатолическими картинкам, на которых невинную Деву осыпают фекалиями всех обитателей зоопарка.

– Видела, какая тут уродливая церковь? – спрашивает он меня. Я видела. Он предполагает, это потому, что церковь построили в пятидесятых, а тогда все уже начали становиться коммунистами.

– Я тебе скажу, в чем проблема, – говорит он, усаживаясь на своего любимого менторского конька. – Когда люди забывают о гендерных ролях, они начинают строить уродливые церкви. Архитектура требует баланса между мужским и женским началом, только тогда рождается красота.

Чего-о? Да быть такого не может. Согласно этой логике, идеальным собором был бы исполинский «Символ любви» [24], в который люди могли бы приходить помолиться.

В честь нашего приезда мама переделала для нас свою старую комнату для шитья. Стены в ней белые, как яичная скорлупа, а потолок такой низкий, что его можно коснуться рукой. Сама комнатка примерно три на три метра, и на одной из стен – двускатное окно, создающее ощущение уюта. Еще там есть два больших шкафа – будь у вас такие в детстве, вы бы наверняка прятались там с личным дневником. И лампа из граненого стекла, отбрасывающая свет с узором в виде ананаса по всему потолку. На комоде стоит вся моя детская коллекция гномов, накопившаяся в ту эпоху, когда я питала к ним неистовую страсть. До сих пор удивляюсь, как так вышло, что теперь я занимаюсь сексом с людьми, а не набрасываюсь в приступе желания на садовые фигурки.

Над кроватью висит картина с маками, которую я подарила маме на Рождество, уверенная в ее непритязательном вкусе в искусстве. Маки, нарисованные алой и розовой акварелью, напоминают пятна крови. Очень напоминают пятна крови… на белых, как снег, трусах. «О боже, —доходит наконец до меня, – я подарила маме картину с месячными».

– Мам, это… это… – я тычу пальцем в рисунок.

Она лишь машет рукой в ответ на мое удивление.

– Я все ждала, когда ты сама догадаешься. Думала, быть может, у художницы приключилась какая-то трагедия, например, месячные начались прямо в церкви.

Я обещаю себе никогда больше не пытаться ее просветить. Должно быть, это было очень неправильно с моей стороны. В этот момент в комнату заходит Джейсон с двумя чемоданами и видит, как мы пялимся на картину.

– А почему вся стена в крови?

Она со скрипом открывает дверь в ванную и показывает Джейсону, где стоит бутылочка аспирина.

– Если почувствуешь в левой руке такую сильную, стреляющую боль, потужься как следует, как будто сидишь на унитазе, а затем прими две таблетки, – ласково говорит она. Я перевожу взгляд с нее на душевую кабинку и замечаю там маленькую бутылочку «Фэйри».

– Почему это здесь?

Она секунду колеблется, словно раздумывает, сообщать мне или нет. А затем вздыхает и говорит:

– Твой отец моется средством для посуды.

Это происходит, когда я иду за ней по коридору. Я вдруг сжимаюсь дюйм за дюймом до тех пор, пока не превращаюсь из зрелой женщины обратно в ребенка, одетого в комично-взрослый деловой костюм и неуклюже ковыляющего вслед за матерью. Все это время я лишь притворялась взрослой. В моем дипломате не документы, а детский сок. Меня раскусили.

Вот он – дом. Что такое «дом»? Концентрат определенных вещей, которые могут существовать лишь в определенном месте и при определенных обстоятельствах? Срез между жестким и мягким, сгусток привычки, в котором приятно лежать, свернувшись клубочком? Или это просто ощущение? Не знаю точно, но в одном я уверена: меня крепко скрутило и непонятно, когда наконец отпустит.

Оставшись на минуту наедине, мы с Джейсоном крепко обнимаемся. Я похлопываю его по спине, и непроизвольная младенческая отрыжка с ревом вырывается из его нутра.

– Ты заставила меня срыгнуть! – возмущается он. Ну что ж, значит я не одна.

Мы быстро проваливаемся в рутину. Вечером мы едим торт «Амброзия» с клубникой и взбитыми сливками и пьем просекко, которое мама держит в морозилке. Ей хватает двух бокалов, и вот она уже угорает над всем подряд, сгибается пополам, хихикает и выдает «О ДА!» Когда я была маленькой, мама в какой-то момент решила, что «О ДА!» голосом говорящей бутылки из рекламы – это ее фишечка, и с тех пор вставляет это восклицание через слово. Когда я как обычно начала икать от пузырьков просекко, она стала хлопать меня по спине и кричать: «Это все потому, что ты пьешь неправильно! Пей правильно!»

В полночь она открывает свой ноутбук и принимается вслух зачитывать все, что попадается ей на глаза в интернете. Сколько она будет читать? Ну, НЕ БОЛЬШЕ пятисот страниц, это точно, рассуждает мама. Она долго боролась с интернетом, но в конце концов решила сдаться и упасть в его объятия. В конце концов где, как не там, можно найти массу увлекательных историй о людях, которые умерли ужасной смертью.

– Ты слышала об этом, Триш? – спрашивает она, вслух зачитывая историю о мальчике, который задохнулся, обнимая плюшевого мишку. – Кто бы мог подумать, что от объятий можно умереть! – размышляет она.

– Ты слышала историю о проклятых четках? – продолжает мама. – Китай выпустил проклятые четки, в которых спрятаны пентаграммы, нет аббревиатуры ИНЦИ [25], а за ликом Христа прячется змий. Моя подруга нашла такие у себя дома, и ее мужу пришлось отнести их в гараж и уничтожить. Говорят, если увидишь такие четки, ни в коем случае нельзя их трогать руками, только палочкой, а потом нужно унести на задний двор и там похоронить.

А потом резкий скачок:

– О, появился новый вид диареи, которая поражает только пожилых!

– Мама-мама, – качаю я головой, не в силах сдержать смех.

– Что? – спрашивает она, глядя на меня поверх очков.

– Да ничего. Ты читай, читай.

– ЧЕМ ВЫ ТУТ, БАБОНЬКИ, ЗАНИМАЕТЕСЬ? – гремит с порога мой отец.

Он всегда называет нас «бабоньками». Хотите верьте, хотите нет, но так он выражает свою симпатию. А вот когда он сердится, тогда называет уже «фемишистками». Когда он впервые услышал это слово по радио в шоу Раша Лимбо в начале девяностых, он прикипел к нему всей душой; «фемишистка» стала его вечной спутницей, почти второй женой. Монашки были фемишистками, демократы, секретарша, которая попросила его не называть ее «куколкой». Думаю, нет нужды говорить, что я тоже фемишистка. Он находит этому слову применение в самых разных ситуациях. Даже если бы он брел по пустыне в полном одиночестве и на него напала пума, он бы наверняка выкрикнул: «Ах ты фемишистка паршивая!» – прямо в ее пушистую морду, после чего она наверняка бы его отпустила.

Мама его игнорирует.

– Триш, а ты видела онлайн-викторину, где нужно угадывать, что это – хот-дог или нога знаменитости?

Ну конечно видела, говорю я. Так или иначе, наверняка видела.

Когда мы поднимаемся к себе и укладываемся спать, сон не идет. Где-то в темноте без умолку перекликаются соседские собаки. Уимзи в этом оркестре – ведущая скрипка. Она тявкает всю ночь напролет, словно без конца отвечает на вопросы, которые ей никто не задавал.

Но на фоне всего этого слышен и куда более тревожный звук – поскрипывание половиц под ногами моей матушки, которая на цыпочках патрулирует коридоры и время от времени останавливается у нашей двери – проверить, не умерли ли мы во сне? Мы с Джейсоном смотрим друг на друга с печальным осознанием, что под крышей этого дома секса нам не видать. О нем можно смело забыть. А что, если распятие над дверью вдруг оживет? Что, если прямо во время секса мы посмотрим на него и увидим, что Иисус плачет кровавыми слезами? Что если буквы ИНЦИ у него над головой вдруг начнут произвольно меняться местами и превратятся в ПИСИ? Кроме того, я каждый раз наверняка буду беременеть.