Ольга Токарчук

Книги Якова

Ксендз Хмелёвский пытается написать письмо пани Дружбацкой

Ксендз Хмелёвский не удовлетворен тем, что ему удалось сказать во время визита пани Дружбацкой. Собственно, сказать мало что удалось – вероятно, по причине врожденной застенчивости. Он все только хвастался, таскал гостью по камням, холоду и сырости. Сама мысль о том, что эта мудрая и образованная женщина могла принять его за глупца и невежу, раздражает ксендза. Это беспокоит его, и в конце концов он решает, что напишет пани Дружбацкой письмо, в котором изложит свои аргументы.

Начинает отец Хмелёвский красиво:

О, Предводительница Муз, Возлюбленная Аполлона…

Но больше в этот день ксендзу ничего написать не удается. Фраза нравится ему примерно до обеда. За ужином она уже кажется жалкой и напыщенной. Лишь вечером, согрев разум и тело горячим пряным вином, ксендз Хмелёвский смелеет, кладет перед собой чистый лист бумаги и пишет Дружбацкой благодарственное письмо за то, что она навестила его в «фирлеювском уединении» и пролила свет на однообразные серые будни. Он надеется, что слово «свет» гостья поймет в переносном, поэтическом смысле.

Он также расспрашивает о щенках и рассказывает о своих проблемах: лиса передушила всех кур, теперь приходится посылать за яйцами к крестьянину. Новых декан заводить боится – это означало бы вновь обречь их на погибель в лисьей пасти… И так далее.

Ксендз отказывается признаться даже самому себе, но теперь он все время ждет ответа. Мысленно подсчитывает, сколько может идти почта в Буск, где сейчас находится пани Дружбацкая. Это ведь недалеко. Пора бы уже.

И письмо наконец приходит. Держа конверт в протянутой руке, Рошко разыскивает адресата по всей плебании. Ксендз обнаруживается в подвале – наливает вино.

– Как ты меня напугал, – вздрагивает декан. Вытирает руки фартуком, который всегда надевает, хлопоча по хозяйству, и осторожно, двумя пальцами, берет конверт. Но не вскрывает. Рассматривает печать и свое имя, начертанное красивым почерком, свидетельствующим об уверенности пишущего: завитушки развеваются на бумаге, точно боевые знамена.

Лишь позже, через час, когда в библиотеке уже натоплено, ксендз, запасшись горячим вином с пряностями и укутав ноги мехом, осторожно открывает конверт и читает…

Эльжбета Дружбацкая пишет ксендзу Хмелёвскому

Рождество 1752 г., Буск

Достопочтимый сударь,

вот мне и выпала прекрасная возможность в день Рождества Спасителя нашего пожелать Вам всяческого благополучия, а также крепкого здоровья и доброго самочувствия, ибо мы столь хрупки, что любой пустяк нас погубить может. Да будет Вам удача во всем, и пусть милость Младенца Иисуса благоволит к Вам вовеки.

Я была весьма впечатлена моим визитом в Фирлеюв и должна признаться, что иначе воображала себе столь славного Автора: думала, что у Вас большая библиотека, а в ней множество секретарей, и все работают на Вас, пишут и переписывают. А Вы, отец, скромны, словно Франциск.

Восхищаюсь, сударь, Вашим искусством садовника, Вашей изобретательностью и огромной эрудицией. Сразу по приезде я принялась с большим удовольствием перечитывать по вечерам «Новые Афины», которые хорошо знаю, так как с упоением читала их, когда они были впервые опубликованы. И если бы глаза позволяли, проводила бы так многие часы. Потому что теперь это чтение особенное, ведь я лично знакома с Автором, и мне даже случается слышать его голос, словно Вы читаете мне вслух. Да и книга эта имеет какое-то волшебное свойство: ее можно читать бесконечно, с любого места, и всякий раз что-нибудь интересное остается в памяти, и множество поводов задуматься о том, насколько велик и сложен мир и никак невозможно объять его мыслью, разве что отрывочно, толикой слабого понимания.

Однако теперь темнота опускается так быстро и ежедневно поглощает мгновения нашей жизни, а пламя свечей – лишь убогая имитация света, вынести который глаза наши не в силах.

Однако я знаю, что замысел «Новых Афин» – замысел величайшего гения и громадного мужества, и значение этой книги для всех нас, живущих в Польше, огромно, ибо это подлинный компендий наших знаний.

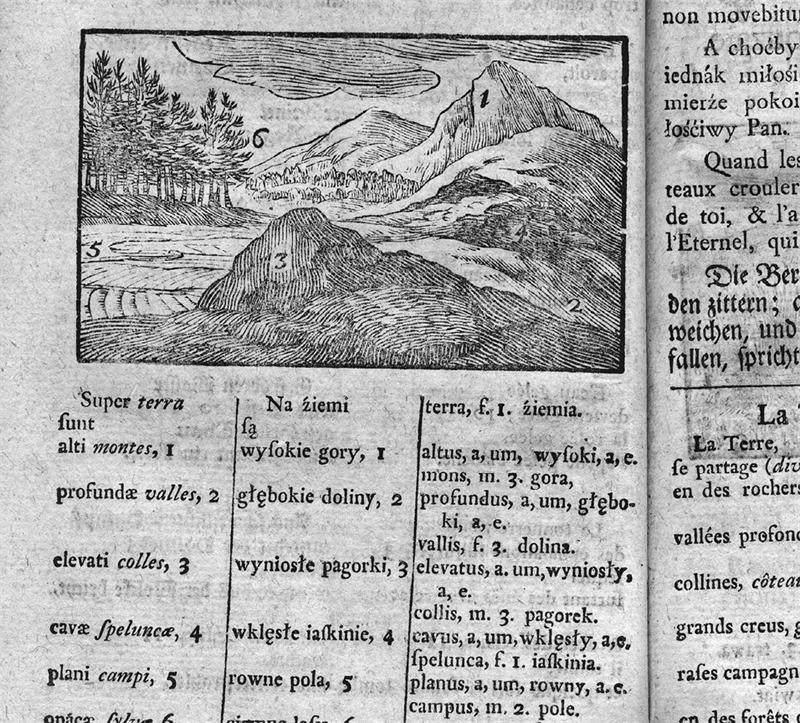

Однако есть кое-что, препятствующее чтению Вашего, достопочтимый сударь, труда, и мы уже говорили об этом у Вас в Фирлеюве: это латынь, причем не сама по себе, а ее бесконечные вкрапления, ее вездесущее присутствие, точно соли, которая, если пища сдобрена ею сверх меры, вместо того чтобы подчеркнуть вкус, затрудняет проглатывание.

Я понимаю, достопочтенный отец, что латынь – язык, которому все подвластно, в котором подходящих слов больше, нежели в польском, однако не владеющий им Вашу книгу прочитать не сумеет, совершенно потеряется. Подумали ли Вы о тех, кто тянется к чтению, но не знает латыни? Подобно, к примеру, купцам, не слишком хорошо образованным мелким помещикам или даже ремесленникам, тем, что посмышленей, – ведь именно им пригодились бы те знания, которые Вы так тщательно собираете, а вовсе не Вашим братьям-священнослужителям, ксендзам и академикам, что и так имеют доступ к книгам. Если, конечно, пожелают таковые прочесть, ибо это случается не всегда. Я уж не говорю о женщинах, которые зачастую отлично читают, но, поскольку в школы их не посылают, латынь здесь окажется препятствием непреодолимым.

Епископ Солтык пишет письмо папскому нунцию

Вчера он решил, что напишет это письмо, покончив с остальными, но не сумел превозмочь усталость, поэтому сегодня придется начать свой день со столь неприятного дела. Сонный секретарь подавляет зевок. Он вертит в руках перо, проверяет толщину линии, наконец епископ начинает диктовать:

Епископ Каетан Солтык, коадъютор Киевской митрополии, папскому нунцию Никколо Серра, архиепископу Мителенскому…

Тут входит мальчик-слуга, который топит печи, и принимается убирать золу. Шарканье совка кажется епископу невыносимым, мысли из его головы моментально вылетают, точно облачко пепла. И на вкус это дело точно такое же.

– Приходи попозже, мальчик, – мягко велит ему епископ и задумывается, пытаясь собрать разлетевшиеся мысли. Перо набрасывается на ни в чем не повинную бумагу:

Еще раз хочу поздравить Ваше Высокопреосвященство с новым назначением в Польше, питая надежду, что сие откроет возможности для всестороннего укрепления веры в Иисуса Христа на особенно возлюбленных Им землях, ведь мы здесь, в Речи Посполитой, – вернейшие из верных в его стаде, наиболее преданы Ему сердцем….

Епископ Солтык не знает, как теперь перейти непосредственно к делу. Поначалу он собирался ограничиться общими словами, никак не ожидая недвусмысленной просьбы прислать рапорт. Да еще от нунция. Солтык удивлен, ведь у нунция повсюду свои шпионы, и хотя сам он свой длинный итальянский нос никуда не сует, но чужими, ревностно ему служащими, пользуется.

Секретарь ждет, занеся над бумагой перо, на кончике которого уже собирается большая капля. Но это человек опытный, хорошо знакомый с повадками чернильных капель, а потому выжидает, чтобы в самый последний момент стряхнуть ее обратно в чернильницу.

Как же это описать, размышляет епископ Солтык, и в голову ему приходят какие-то изящные фразы – вроде «Мир – весьма опасное паломничество для тех, кто тоскует о вечности», при помощи которых можно было бы выразить неловкое и мучительное положение епископа, вынужденного теперь объясняться по поводу своих решений, в общем-то верных, но неприятных, а ведь ему следует обратить все свои помыслы к молитве и духовным нуждам паствы. С чего начать? Может, с того момента, когда обнаружили ребенка, и того, что произошло это под Житомиром, в селе Маркова Волица, совсем недавно, в этом году.

– Студзинский, верно?

Секретарь кивает и добавляет имя: Стефан. В конце концов мальчика нашли, но мертвым, с синяками и многочисленными ранами, на вид колотыми. В кустах у дороги.

Теперь епископ сосредотачивается. И начинает диктовать:

Ris 76. Mord rytualny

…крестьяне, обнаружив дитя, понесли его в церковь и проходили мимо трактира, где мальчика, вероятно, и замучили. Кровь полилась из левого бока, из наипервейшей раны, по этой причине и вследствие некоторых иных против евреев суспиций немедленно были взяты под стражу в этой деревне два еврея-корчмаря и их жены, которые во всем признались и прочих выдали. Дело, таким образом, возникло само собой, благодарение божественной справедливости.

Меня немедленно обо всем известили, и я не замедлил заняться этим делом со всем усердием и in crastinum[40] приказал управляющим окрестных имений и господам выдать прочих виновных, а когда те проявили нерасторопность, сам отправился в те имения и убеждал ясновельможных господ произвести аресты. Так мы задержали тридцать одного мужчину и двух женщин; закованных в кандалы, их привезли в Житомир, где посадили в специально вырытые для этого ямы. После отъезда инквизиторов я отослал обвиняемых в гродский суд[41]. Суд, желая раскрыть убийц злодеяния, постановил приступить к изучению strictissime[42] представших перед ним евреев, тем более что некоторые из них меняли свои показания, данные перед консисторским судом, а также опровергали обвинительные показания христиан. Тогда обвиняемых подвергли пыткам, осуществленным руками палача святого правосудия, и трижды истязали огнем. Вскоре из их совместных признаний выяснилось, что Янкель и Эля, арендаторы трактира в Марковой Волице, поддавшись уговорам Шмайера, раввина из Паволочи, якобы то дитя схватили, завели в трактир, напоили водкой, а затем раввин ножиком проткнул ему левый бок. Затем они по книгам читали свои молитвы, другие же евреи гвоздями и длинными булавками кололи и из всех жил выдавливали невинную кровь в чашу, после чего раввин оделил ею всех присутствующих, разлив ее по бутылкам.

Ris 61 Konfessaty korporalne

Теперь епископ делает паузу и велит подать венгерского вина, что всегда идет на пользу его кроветворению. Ничего, что натощак. Солтык также чувствует, что завтрак уже грозит превратиться в обед: он проголодался. А потому раздражен. Ничего не поделаешь… Письмо нужно отправить сегодня. И он продолжает диктовать:

Поэтому, когда прокурор по делу несовершеннолетнего Стефана, описывая его dolenda fata[43], согласно процедуре, подкрепил свой рассказ показаниями под присягой семи свидетелей, что указанные евреи являются причиной смерти ребенка и совершенного над ним кровопролития, суд приговорил их к жестокой смерти.

Семерых побудителей сего преступления и зачинщиков языческой сей жестокости палач должен был от позорного столба на рыночной площади Житомира, со связанными конопляной веревкой и облитыми смолой обеими руками, поджегши их, провести через весь город к виселице. Там с каждого по три ремня со спины содрать, затем четвертовать, головы на кол насадить, части тела развесить. Шестерых приговорили к четвертованию, а одного – в последний момент вместе с женой и детьми перешедшего в католическую веру – осудили на кару более милосердную: ему предстояло быть только обезглавленным. Остальных оправдали. Правонаследники осужденных на смерть должны были выплатить отцу жертвы 1000 польских злотых под угрозой изгнания навеки.

Из первых семерых: одному удалось сбежать, другой же принял крещение и вместе с приговоренными к обезглавливанию был мною помилован.

В отношении же всех прочих приговор был исполнен по всей справедливости. Троих виновных, закореневших в злобе своей, четвертовали, троим же, которые крестились, кару заменили на обезглавливание, и их тела я сам в сопровождении многочисленных ксендзов проводил на католическое кладбище.

На второй день я совершил крещение тринадцати иудеев и иудеек, а для замученного дитяти приказал приготовить epitupticum[44] и священное тело невинного мученика велел со всей торжественностью похоронить в соборе.

Ista scienda saris[45], страшных, однако всемерно необходимых для покарания виновных в столь позорных деяниях. Я верю, что Вы, Ваше Высокопреосвященство, найдете в этих объяснениях все, что хотели узнать, и это уменьшит выраженное в письме Вашем беспокойство, будто мы сотворили нечто противное Католической церкви, Матери Нашей Святой.

Зелик

Тот, что сбежал, попросту спрыгнул с телеги, в которой их, связанных, везли из тюрьмы к месту пыток. Это оказалось несложно, поскольку связали их кое-как. Четырнадцать узников, в том числе две женщины, были обречены и считались уже, в сущности, мертвецами, поэтому никому не пришло в голову, что они могут попытаться бежать. Перед самым Житомиром телега в сопровождении отряда всадников углубилась на милю в лес. Там и скрылся Зелик. Каким-то образом он освободил ладони от пут, дождался подходящего момента и, как только заросли оказались близко, одним прыжком выскочил из телеги и бросился в лес. Остальные заключенные сидели молча, склонив головы, словно торжествуя свою неминуемую смерть, а стража не сразу поняла, чтó произошло.

Отец Зелика, тот самый, что ссудил Солтыку денег, закрыл глаза и начал молиться. Зелик, когда его нога уже касалась лесной травы, оглянулся и хорошо запомнил эту картину: сгорбленный старик, рядом пожилые супруги – руки их соприкасаются, молодая девушка, двое соседей отца с белыми бородами, выделяющимися на фоне черных пальто, черно-белое пятно талеса. Один отец смотрит на него спокойно, будто все знал с самого начала.

Теперь Зелик бродяжничает. Только по ночам – днем он спит; ложится на рассвете, когда птицы больше всего галдят, и встает в сумерках. Он все идет и идет – избегая дорог, всегда хоронясь на обочине, в зарослях, стараясь избегать открытых участков. А если уж приходится пересекать открытое пространство, выбирает такие места, где растет хотя бы хлеб: еще не все с полей убрано. Во время этого путешествия он почти не ест – изредка яблоки, горькую падалицу, – но голода не ощущает. Зелик все еще дрожит – и от страха, и от возмущения, гнева, у него дрожат руки и ноги, в животе, в кишках все сжимается, поэтому иногда его рвет желчью, и потом он долго с отвращением отплевывается. Было несколько очень светлых ночей из-за полной самодовольной луны. Тогда Зелик видел вдали стаю волков, слышал их вой. За ним наблюдали стада косуль: удивленные, они спокойно провожали его взглядом. Его заметил какой-то старик-бродяга, слепой на один глаз, грязный и лохматый; Зелик жутко испугался, перекрестился и поскорее юркнул в кусты. Издали он видел небольшую группу беглых крестьян, которые вчетвером переправлялись через реку в Турцию, – на его глазах подъехали всадники, схватили их и связали веревками, как скот.

На следующую ночь начался дождь, и луну закрыли тучи. Тогда Зелику удалось перейти реку. Весь следующий день он пытался высушить одежду. Озябший, ослабевший, он все время думает об одном и том же. Как же так случилось, что хозяин, чьи счета, связанные с вырубкой леса, он вел, – человек вполне, как ему казалось, сердечный – оказался злодеем? Почему он дал ложные показания в суде? Как могло случиться, что он солгал под присягой, да не о деньгах или делах, а в том, что касается человеческой жизни? Зелик не может этого уразуметь; перед его глазами то и дело встают одни и те же картины: его арестовывают, выволакивают из дома вместе с другими, вместе с отцом, старым и совершенно глухим, не понимающим, что происходит. А потом чудовищная боль, которая завладевает телом и правит разумом; боль, которая является царем этого мира. И еще решетчатая телега, которая везет их из тюрьмы на пытки через город, где люди плюют на них, отупевших и израненных.

Примерно месяц спустя Зелик добрался до Ясс, где отыскал друзей матери. Они уже знали о случившемся и приняли его; там Зелик некоторое время приходил в себя. Не мог спать, боялся закрыть глаза; во сне, когда он все-таки в него проваливался – словно в трясину, поскользнувшись на глинистом берегу, – видел тело отца, спрятанное где-то в иле, непогребенное, жуткое. По ночам Зелика мучил страх, будто во тьме его поджидает смерть, вот-вот снова сцапает: там, во мраке, ее владения, казармы ее войск. Раз он так просто сбежал от нее, раз она даже оглянуться не успела, как он исчез из толпы тех, кто уже принадлежал ей, она всегда будет иметь на него виды.

Поэтому Зелика уже не остановить. Он отправляется на юг, пешком, точно паломник. По пути стучится в еврейские дома, останавливается на ночь. За ужином рассказывает свою историю; его передают из дома в дом, из города в город, словно хрупкий, нежный товар. Вскоре вести начинают его опережать: люди знают историю юноши, знают, куда он идет, и словно бы поклоняются ему. Каждый помогает как умеет. В Шаббат Зелик отдыхает. Один день в неделю пишет письма – родственникам, в еврейские общины, раввинам, в Ваад четырех стран[46]. Иудеям и христианам. Польскому королю. Папе римскому. Он снашивает множество пар обуви и исписывает не меньше кварты чернил, прежде чем ему удается добраться до Рима. И каким-то чудом, словно его оберегают могущественные силы, уже назавтра Зелик лично встречается с папой.

Ris Podole mapa2

II

Книга Песка

Ris 79. Ksiega Piasku

5

О том, как из усталости Бога рождается мир

Случается, что Бог устает от своей светозарности и тишины, его мутит от бесконечности. Тогда, словно огромная суперчувствительная устрица, чье тело, столь обнаженное и нежное, ощущает малейшие колебания частиц света, он сокращается внутри себя, высвобождая вокруг пространство, и там из абсолютного ничего мгновенно возникает мир. Сначала мир напоминает плесень, он нежен и бел, но быстро растет, отдельные нити соединяются друг с другом, образуя прочную ткань. Наконец мир затвердевает и начинает обретать цвет. Это сопровождается низким, едва различимым гулом, мрачной вибрацией, которая заставляет атомы беспокойно трепетать. Из этого движения и рождаются частицы, а затем крупинки песка и капли воды, разделяющие мир надвое.

Сейчас мы находимся на стороне песка.

Глазами Енты мы видим низкий горизонт и огромное небо, золотое и оранжевое. Кучевые облака – огромные, пухлые – плывут на запад, еще не догадываясь, что вот-вот рухнут в пропасть. Пустыня красная, и даже самые маленькие камешки отбрасывают отчаянные, длинные тени, пытаясь уцепиться ими за твердую материю.

Конские и ослиные копыта почти не оставляют следов, скользят по камням, поднимают пыль, которая мгновенно оседает и покрывает каждую новую борозду. Уставшие от дневного марша животные идут медленно, опустив голову, словно в трансе. Их спины уже привыкли к бремени, которое возлагается на них каждое утро, после ночной стоянки. Только ослы ежедневно скандалят, разрывая рассвет полными обиды и изумления воплями. Но сейчас, уповая на скорый отдых, умолкли даже они, прирожденные бунтовщики.

Среди них движутся люди, чьи фигуры кажутся удлиненными рядом с округлыми, искаженными поклажей силуэтами животных. Словно стрелки часов, освободившиеся от своих циферблатов, они произвольно отмеряют отвлеченное, хаотичное время, уже неподвластное ни одному часовщику. Их тени, длинные и острые, пронзают пустыню и бередят опускающиеся сумерки.

Многие путники одеты в длинные светлые плащи, на головах у них тюрбаны, некогда зеленые, а теперь выцветшие на солнце. Другие прячутся под широкополыми шляпами, и их лица неотличимы от теней, отбрасываемых камнями.

Это караван, который несколько дней назад покинул Смирну и направляется на север, через Константинополь, а затем Бухарест. В пути ему предстоит распадаться на части и сливаться. Часть купцов отделится уже через несколько дней, в Стамбуле: через Салоники и Софию они отправятся в Грецию и Македонию; другие задержатся до самого Бухареста, а третьи пойдут до конца, вдоль Прута, до границы с Польшей, и пересекут ее, преодолев мелководный Днестр.

На каждой стоянке приходится разгружать животных и осматривать товары: бережно упакованные, они лежат в повозках. Некоторые очень хрупки, как, например, партия длинных турецких трубок; каждая укутана паклей и дополнительно тщательно завернута в холстину. Еще караван везет некоторое количество турецкого оружия и конскую парадную упряжь, ковры и тканые пояса, которыми шляхта подпоясывает свои жупаны.

Есть и сухофрукты в деревянных ящиках – их заботливо оберегают от солнца, разные материйки и даже лимоны и апельсины, недозревшие, чтобы выдержали долгий путь.

Один армянин, некий Якович, присоединившийся к каравану в последний момент, везет в отдельной повозке предметы роскоши: персидские ковры, турецкие килимы. Теперь он опасается за этот товар, злится из-за любой мелочи. Он собирался было сесть на корабль и в два дня доставить все из Смирны в Салоники, но морская торговля сейчас небезопасна – можно попасть в плен; такого рода истории рассказывают у костра постоянно, на каждой остановке.

Нахман Самуил бен-Леви из Буска уселся и пристроил на колени плоский ящик. Нахман везет табак, плотно утрамбованный в твердые брикеты. Немного, но он рассчитывает на хорошую прибыль, потому что табак купил дешево и хорошего качества. Еще у него имеются – в специально сшитых карманах – другие мелкие, но ценные вещи: красивые камни, главным образом бирюза, и несколько длинных, сильно спрессованных палочек опиума, который добавляют в курительные трубки и который так нравится Мордехаю.

Караван снаряжали несколько дней, а ведь еще пришлось побегать по турецким ведомствам, чтобы за основательный бакшиш получить ферман – приказ турецким властям пропустить караван.

Поэтому Нахман так устал, и превозмочь эту усталость нелегко. Лучше всего помогает посмотреть на каменистую пустыню. Нахман выходит за пределы лагеря, прочь от людской болтовни, садится. Солнце уже так низко, что камни отбрасывают вперед длинные темные тени, напоминающие земные кометы, которые, в отличие от небесных, сделаны не из света, а из тени. И Нахман, который повсюду видит знаки, задается вопросом: какое же будущее предвещают эти земные тела, какое предзнаменование несут. А поскольку пустыня – единственное место на свете, где время поворачивает вспять, петляет и устремляется вперед, точно жирная саранча, иные глаза способны в этот момент заглянуть в грядущее. Именно таким предстает Нахман взгляду Енты: стариком, высохшим, как щепка, спина сгорблена. Он сидит у маленького окошка, в которое проникает совсем мало света, от толстых стен тянет холодом. Рука, сжимающая перо, заметно дрожит. В маленьких песочных часах, стоящих рядом с чернильницей, просыпаются вниз последние песчинки: конец близок, но Нахман продолжает писать.

По правде говоря, Нахман просто не может удержаться. Это подобно зуду, утихающему лишь тогда, когда из хаоса мыслей он начинает выстраивать предложения. Поскрипывание пера успокаивает. След, который оно оставляет на листе бумаги, доставляет такое наслаждение, как если бы Нахман лакомился самыми сладкими финиками, как если бы положил в рот рахат-лукум. Все становится на свои места, проясняется и упорядочивается. Потому что Нахману всегда казалось, будто он участвует в каком-то великом, неповторимом и уникальном процессе. Какого никогда больше не будет и никогда раньше не было. И еще: что все это он записывает для тех, кто еще не родился, потому что они захотят узнать.

У него всегда с собой письменные принадлежности: этот плоский ящик, деревянный, с виду неказистый, но внутри бумага хорошего качества, бутылка с чернилами, песок в герметичной шкатулке, запас перьев и нож для их заточки. Нахману много не нужно, он садится на землю, раскладывает ящик, превращая его в низкий турецкий столик, – и вот уже готов писать.

Однако с тех пор, как Нахман сопровождает Якова, он все чаще встречает его недовольный, укоризненный взгляд. Якову не по душе поскрипывание пера. Однажды он заглянул Нахману через плечо. Хорошо, что тот как раз занимался счетами. Яков потребовал, чтобы Нахман не записывал его слова. Пришлось пообещать, что он больше не станет этого делать. Но Нахмана до сих пор мучает этот вопрос: почему?

– В чем тут дело? – спросил он однажды Якова. – Ведь мы поем: «Дай мне речь, дай мне язык и слова, чтобы я мог сказать правду о Тебе». А ведь это из «Хемдат Ямим»[47].

Яков отругал его:

– Не будь дураком. Если кто-то хочет завоевать крепость, он не может сделать это при помощи простой болтовни, призрачного слова, ему придется повести туда армию. Вот и нам следует действовать, а не говорить. Мало наши деды разглагольствовали, над книгами корпели? Что из этого вышло, очень им помогли эти словеса? Лучше видеть глазами, чем говорить словами. Умники нам ни к чему. Увижу, что ты пишешь, дам по башке, чтоб протрезвел.

Однако Нахман себе на уме. Главный его труд – «Житие Пресвятого Шабтая Цви»[48] (да будет благословенно его имя!). Он записывает порядка ради, просто собирает факты, известные и не очень; некоторые расцвечивает, но это ведь не грех, а скорее достоинство – так они лучше запоминаются. Однако внизу, на дне ящика, имеется у Нахмана еще один сверток – листочки, которые он собственноручно сшил толстой дратвой. «Поскрёбки». Их он пишет тайно. Время от времени прерывает работу: его терзает мысль о том, что тот, кто станет это читать, должен знать, кто это написал. За буквами всегда стоит чья-то рука, из-за фраз выглядывает чье-то лицо. Ведь и за страницами Торы сразу ощущается чье-то присутствие, великое, чье подлинное имя нельзя записать никакими буквами, даже позолоченными, даже жирным шрифтом. Однако и Тора, и весь мир состоят из имен Бога. Каждое слово – Его имя, каждая вещь. Тора соткана из имен Бога, словно огромная ткань Арига, хотя, как написано в Книге Иова: «Ни один смертный не ведает ее порядка». Никто не знает, где основа и где утóк, какой узор виден на правой стороне и как он соотносится с рисунком на левой.

Рабби Елеазар, очень мудрый каббалист, давным-давно догадался, что части Торы были переданы нам в неправильной последовательности. Ибо будь они расположены как дóлжно, всякий, познав их очередность, немедленно обретал бы бессмертие и мог сам воскрешать мертвых и творить чудеса. Поэтому – чтобы сохранить порядок в мире – фрагменты были перемешаны. Не спрашивайте, кто это сделал. Еще не время. Только Святой сумеет расположить их в верной последовательности.

Ris Penteteuch

Нахман видит, как из-за его «Жития Пресвятого Шабтая Цви», из стопки листочков, сшитых дратвой, выглядывает он сам, Нахман Самуил бен-Леви из Буска. Он видит себя со стороны: тщедушный, невысокого роста, невзрачный, вечный странник. И записывает самого себя. Назвал Нахман эти записки поскрёбками, стружками, оставшимися от других, более важных произведений. Крошки – вот что такое наша жизнь. То, что он пишет на крышке ящика, поставленного на колени, в дорожной пыли и неустроенности, – по сути, тиккун[49], исправление мира, штопанье прорех в ткани, что вся состоит из накладывающихся друг на друга узоров, завитков, переплетений и полосок. Именно так следует понимать это странное занятие. Одни лечат людей, другие строят дома, третьи изучают книги и переставляют слова в поисках их истинного смысла. А Нахман пишет.

ПОСКРЁБКИ, ИЛИ О ТОМ, КАК ДОРОЖНЫЕ ТЯГОТЫ ПОРОЖДАЮТ ИСТОРИЮ. НАПИСАНО НАХМАНОМ САМУИЛОМ БЕН-ЛЕВИ, РАВВИНОМ ИЗ БУСКА

О ТОМ, ОТКУДА Я ВЗЯЛСЯ

Я знаю, что никакой я не пророк и Святой Дух во мне отсутствует. У меня нет власти над голосами, я не умею прозревать будущее. Происхождения убогого, и ничто не поднимет меня из праха. Я подобен многим и принадлежу к числу тех, чьи мацевы рассыпаются первыми. Но знаю я и свои достоинства: мне по силам торговля и путешествия, я быстро считаю и обладаю способностями к языкам. Я идеальный посыльный.

Когда я был ребенком, моя речь напоминала дождь, барабанящий по деревянной крыше обветшалой хижины, грохот, стрекотание, в котором терялись слова. Вдобавок какая-то сила внутри меня не давала закончить начатое предложение или слово, заставляла повторять его несколько раз, поспешно, почти бездумно. Я заикался. В отчаянии я видел, что родители, братья и сестры меня не понимают. Отец отвешивал мне затрещину и шипел: «Говори медленнее!» Пришлось попробовать. Я научился как бы выходить за пределы самого себя и хватать себя за горло, чтобы остановить этот грохот. В конце концов мне удалось научиться разбивать слова на слоги и разбавлять их, точно суп – как делала моя мама со вчерашним борщом, чтобы всем хватило. Но зато я был смышленым. Из вежливости я ждал, пока другие закончат, но заранее знал, чтó они хотят сказать.

Мой отец был раввином в Буске, как со временем стал и я, хоть и ненадолго. Они с матерью держали корчму у самых болот, клиентов было не слишком много, поэтому жили мы бедно. Наша семья, как по материнской, так и по отцовской линии, перебралась на Подолье с запада – из Люблина, куда предки, чудом уцелевшие и изгнанные с насиженных мест, пришли, в свою очередь, с немецких земель. Однако о тех временах рассказывали мало, я запомнил, пожалуй, только одну историю – одну из двух, которые вызывали во мне детский ужас, – о поглощающем книги пожаре.

Но из детских лет я мало что помню. Главным образом мать, от которой я не отходил ни на шаг, упорно цепляясь за ее юбку, из-за чего отец сердился и говорил, что я останусь маменькиным сынком, фейгеле, изнеженным слабаком. Помню нашествие комаров – мне было года три или четыре: все щели и отверстия в домах позатыкали тогда тряпками и глиной, а наши тела, руки и лица покраснели от укусов, будто началась эпидемия оспы. Маленькие ранки мазали растертыми листьями шалфея, а по деревням ходили торговцы, продававшие чудодейственную вонючую жидкость, которую добывали из-под земли где-то в окрестностях Дрогобыча…

Так начинается не очень аккуратная рукопись Нахмана – автор сам любит перечитывать ее первые страницы. В эти минуты ему кажется, что он более уверенно ступает по земле, что подошвы у него вдруг стали больше. Теперь он возвращается в лагерь, потому что проголодался, и присоединяется к своим спутникам. Турецкие проводники и носильщики только что вернулись с молитвы и дурачатся перед ужином. Армяне перед едой закрывают глаза и правой рукой размашисто осеняют тело крестным знаменьем. Нахман и другие евреи молятся коротко и поспешно. Они голодны. С настоящей молитвой придется подождать до возвращения домой. Путешественники рассаживаются группами, на некотором расстоянии друг от друга, каждый при своем товаре, рядом со своим мулом, но так, чтобы держать друг друга в поле зрения. Утолив первый голод, начинают переговариваться, а потом и перешучиваться. Ночь наступает сразу, мгновенно опускается темнота, и приходится зажигать масляные лампы.

Однажды в нашей корчме, которой занималась главным образом мать, остановился один из гостей, приглашенных паном Яблоновским на охоту. Человек этот был известным пьяницей и извергом. Поскольку было жарко и душно и испарения с болот низко стояли над землей, какой-то княгине срочно потребовался отдых. Нас всех вытолкали на улицу, но я спрятался за печкой и с большим волнением наблюдал, как красивая дама с лакеями, фрейлинами и камердинерами входит в дом. Великолепие их, вся эта роскошь, краски, узоры произвели на меня такое впечатление, что я залился краской, и мать потом опасалась за мое здоровье. Когда господа уехали, мать прошептала мне на ухо: «Глупенький, на том свете она будет у нас дуксель в пескурэ разжигать», то есть в следующей жизни княгиня станет топить нам печи.