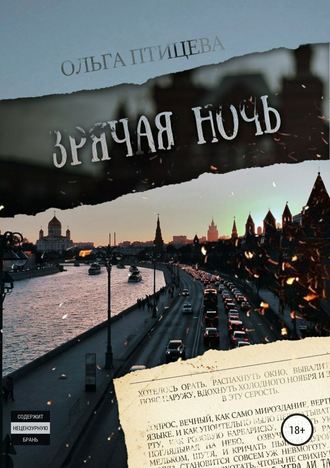

Ольга Птицева

Зрячая ночь. Сборник

349

Нина

Сердце болело с ночи. Болело несильно, но как-то страшно, обреченно даже. Стоило вдохнуть легонько, чтобы только не давиться жаждой воздуха, как под ребрами начинало колоть чем-то тупым и горячим. Интересно, бывает ли горячей боль? Не ожог там, не раскаленным тефлоном о пальцы, а боль – поток сухого ветра пустыни. Горячо, аж губы пересыхают. Не боль, а печка.

Так и говорят же, услужливо вспомнилось: «печет». Вот. В сердце пекло. Отдавалось в спине, растекалось раскаленным оловом в пояснице, тянуло руку, то левую, то правую, горело между ключицами, горчило на корне языка. Вроде бы тошнит, но не желудком, другим чем-то. Хочется всю себя измять, найти в мягком эпицентр боли – горячий уголек, сжать его, выдавить наружу, смахнуть брезгливо и забыть. Да куда там? Больно.

Больно. Больно. Больно.

Нина ложилась на спину, вытягивала руки вдоль тела, распрямляла колени, тянула на себя носки. Вдыхала воздух – выдыхала боль. Так учила бодрая тетка на утренней растяжке в отеле. Надо ж было хоть раз заглянуть на оплаченное занятие, коль по дурости своей цапнули «все включено», а «все» – это оказалось куда больше, чем им, идиотам, нужно. Да и что там нужно, когда вы двое – потные, скользкие, как угри, – свиваетесь в плотный комок, стоит только пересечься взглядами? Кровать размера «кинг» и много воды сразу после. Секс обезвоживает, знаете ли. Они – знали, вылавливали лед из кувшина, брали его онемевшими губами; льдинки выскальзывали на простынь и таяли. Даня хохотал, скидывал Нину на пол, та визжала, тянула за собой, и все начиналось снова. И еще раз. И последний. А еще вот так, нравится? Нравится? Да? Говори, я хочу слышать! Смотри на меня, смотри на меня, когда кончаешь.

Но вспоминать нельзя. Постель эту чертову – нельзя, отель этот чертов – нельзя, бабу ту в лосинах – стройную настолько, что даже смешно – тоже нельзя. И Даню нельзя, Даню нельзя ни в коем случае.

Иначе сердце лопнет. Изольется в грудине черной смолой. Может, так и лучше было бы. Спокойнее точно. Но подыхать от несчастной любви в наши дни – пошлость. Умирать можно от старости, пуская слюни в подушку и мочу в памперс. Можно еще от большой и страшной болезни, героически страдая, борясь за жизнь до последнего вздоха. Еще от несчастного случая неплохо сдохнуть, всем в назидание, мол, тоже под Богом ходите, нечего расслабляться. А вот от любви нельзя. Не думай даже, Нинка, не дури.

И она не дурила. Переворачивалась на бок, поджимала колени к груди, дышала ровно и глубоко, насколько позволяла тупая ее и горячая боль. Горячая ее и тупая. За ночь боль стала своей, как старая нелюбимая кошка. Да, дерет мебель, воняет стухшей половой тряпкой, хвост еще этот облезлый лижет, чавкает, потом шерстью блюет, но от тетки осталась же. Не выбросишь, не усыпишь. Так и боль – обжилась внутри Нины, свернулась клубком, только щупальца выбрасывала по сторонам, чтобы множиться по телу, аукаться в нем, отдаваться то там, то сям.

К пяти утра Нина поняла, что терпеть больше сил нет. Во рту стояла горечь, такая же сухая и горячая, от нее сводило зубы, пульсировало в десне, как от зреющего флюса. Нина даже проверила щеки ладонями: правую на правую, левую на левую – не опухла ли? Нет. Боль гнездилась не там, гадина такая, не там пряталась. Если бы флюс, то делов-то, Господи! С острой болью в первую же зубодерню. Усесться на кресло, раззявиться и застыть. Пусть добрый доктор спасает ее отдельно взятый мир, жужжа бормашиной, прыская обезболом, звеня пинцетами. Пусть просит сплюнуть. Уж Нина сплюнула бы всю гадость, что накопилась в ней.

Но нет. Болел не зуб. Не живот, не голова, не перелом старый. Болело сердце. Пекло нещадно.

Да мать твою!

Это было несправедливо. Нечестно. Почему она должна вставать в пять утра с истерзанной ночными страданиями кровати? Прямо голыми пятками на холодный пол. Почему она должна брести в кухню, держась за стенку, чтобы ноги дрожащие не подломились? Почему должна открывать холодильник, морщиться от яркого света, искать в дверце темную бутылочку с валокордином? Откуда он только взялся? Мама, наверное, оставила. Надо ей позвонить. Обязательно надо. Как-нибудь. А потом отмерять в стакан проклятые тридцать капель, бояться, что сбилась, будто тридцать две пахучие капли – уже яд, и ловить себя на мысли, что в таком случае можно накапать и тридцать три. Почему она должна глотать эту мерзость, запивать водой и брести обратно по холоду в холод?

Почему? Почему?

Нина твердила это «почему», укладываясь обратно. Ее бил крупный озноб, а внутри разгорался сухой пожар. Больно. Как же ж, мать твою, это больно! Потолок сочувственно белел над Ниной, комната тонула в предрассветных сумерках. Можно было потянуться к лежавшему на тумбочке ноутбуку, загрузить очередную серию чего-нибудь шумного, разрешить себе не вникать в суть и просто смотреть, как красивые люди на экране красиво раскрывают рты. А можно было еще два часа лежать в полумраке, прислушиваться к боли, лелеять ее, как старую нелюбимую кошку, мечтать, чтобы сдохла, но бояться, что сдохнет. Потому что без боли этой, сухой и горячей, Нина снова бы осталась одна. Совершенно одна. Какой уж тут сериал, лежи себе, прощайся с болью, пока будильник не прозвенит.

Будильник обозначился в семь. А боль осталась.

С ней пришлось снова вставать на холодный пол пятками. С ней – тащиться в ванную, охая, перелезать через бортик, поворачивать вентиль и тупо стоять под теплыми струями, слушать, как звонко бьют они о фаянсовое дно. Боли было глубоко плевать и на ванну, и на воду, и на промокшие сиреневые трусы, которые Нина забыла стянуть. Боль таилась в подреберье, спекая внутренности в колючий комок: как ни вдохнешь, как ни двинешься – сразу укол, и тошнота поднимается по гортани едкой волной.

Единственным видом борьбы с миром, который Нина признавала действенным, было равнодушное игнорирование того, что не можешь изменить. Избавиться от боли не выходило, значит, нужно делать вид, что боли нет. Даже не так: делать вид, что боли никогда не было. Как не было Дани – высокого, жилистого, с сильными руками, но нежными ладонями. Как не было их странной любови – этих разговоров в ночи, этих встреч случайных, внезапных поездок, как не было баров и туалетов в барах, съемной двушки на Садовом, стремительного переезда туда, мучительного переезда обратно. Не было этого, ничего не было. И боли этой сухой и горячей тоже не было никогда.

Нина выбралась из ванны, задышала глубоко, прогоняя из тела слабость. Бодро вышла в коридор, бодро дошла до кухни. Свет вспыхнул ярко, ослепил на секунду, даже слезы на глазах выступили. Снова вдох, снова выдох. Щелкнуть по чайнику, выудить с сушилки чашку – ложка кофе, ложка сахара, кипяток, ложка сливок. Нина присела на краешек стула, сделала первый глоток и только потом поняла, что в кухню она пришла голой и мокрой, даже не отеревшись после душа. Вода капала на плитку с кончиков волос, вода стекала по обнаженному телу, морозила его, вон, кожа уже гусиная, вся в мурашках. Только холода Нина не чувствовала, ее сжигала сухая и горькая боль – личное адовое пекло прямо под левым ребром.

Хотелось орать. Распахнуть окно, вывалиться по пояс наружу, вдохнуть холодного ноября и заголосить в эту серость:

– С хера ли?!

Вопрос, вечный, как само мироздание, вертелся на языке. И как упоительно было перекатывать его во рту, словно розовую барбариску, шептать украдкой, поглядывая на небо, озвучивать в разговоре, мельком, шутя, и кричать пьяной дурой в небо, когда становилось совсем уж невмоготу. А после – хохотать, хохотать, чтобы не свихнуться.

– С хера ли так больно? С хера ли так темно? С хера ли так без-на-деж-но?

Адресат, если и был он там, в низких небесах, конечно, молчал. Хмурил брови-облака, проливался тоскливым дождем, срываясь в грязные комья снега. Может, он и знал ответ, да только делиться им не спешил.

Орать Нина не стала. Поднялась со стула, аккуратно поставила чашку в раковину, залила водой, сглотнула тошноту и пошла вытираться, оставляя за собой цепочку мокрых следов.

Вышла из дома в начале девятого. Одевалась с исступленной тщательностью, как на свидание с красивым мужчиной. Дыхания не хватало надолго. Боль теперь пульсировала во всем теле, стискивала лапищами грудь, мешала вдоху, свистела на выдохе. Одышка. Кажется, так называется, когда воздух – вот он, кругом, а все равно его не хватает.

Нина присела на диван, сделала вдох, выслушала, как шумит в легких, сделала выдох. Выбрала самое красивое белье – говорят, умирать нужно в красивом белье. Сама себе посмеялась, сморщилась, нащупала колготки, одним движением натянула правый носок и снова замерла, чтобы отдохнуть. Потом левый. Потом вверх по ногам к заднице и поправила пояс. С платьем все легче, главное, попасть в рукава. Пока поднялась – сползла на пол, встала на четвереньки, зажмурилась, подышала, представляя, что тело совсем не тело, а тумбочка, у которой не может быть боли, нечему в ней болеть, а потом одним рывком, пока удержала равновесие, пока сделала пробный шаг – взмокла. Отерла лоб, взбила волосы, потянулась к косметичке. Благо, красилась немного совсем: тон там, тон сям, румяна по скулам, ресницы, помада. Все.

Как выбралась из дому, почти не запомнила. В груди жгло, будто внутри плескалось варево из васаби с хреном. Ноги стали тяжелыми – мокрая вата, не поднять. До остановки пройти-то метров двести по тропинке, но Нина шла их и шла, а когда завернула в арку между двумя высотками – остановилась, прижалась щекой к холодной стене чужого дома и замерла, прислушиваясь, как шумит в нем чужая жизнь. В лицо дул ноябрь – злой, промерзший, бесснежный. Нина попробовала его, он пах холодной землей, палой жизнью, ветками и собачьим дерьмом. Таким ветром не остудишь раскаленные угли, пылающие под левым ребром. Боль никуда не делась, – сухая и горькая, она наполняла Нину бессилием последней, решающей стадии.

И даже некому позвонить. Мама далеко, подруг растеряла, по номеру Дани, вызубренному как Отче наш – сухие гудки, коллегам не интересно, где там у Нины болит, соседям плевать, прохожим подавно. Кому звонить, когда настолько больно? Когда так плохо? В скорую, что ли? Даже смешно.

– Доктор, миленький, приезжайте, пожалуйста, у меня на сердце сухая горячая боль. Кажется, я сейчас умру, доктор. А вообще, хорошо, если умру, спасибо, доктор. Не приезжайте.

Стало нестерпимо смешно. Смех тоже был сухим и горячим. Не поймешь уже, смешно или больно. Больно от смеха. Смешно до боли. Экая дурацкая шутка получается, как смешно-то, Господи! Как больно-то.

До остановки кое-как дотащилась как раз к моменту, когда автобус выскочил из утренней хмари. Народу под пластиковой крышей толпилось достаточно. Дышали паром, прятали руки в карманы бесформенных курток – все, как одна, серо-черно-мешковатые, блестящие, с линялым мехом плюшевой кошки. И вот они живут. Курят в спешке, проверяют телефоны, переругиваются с соседями, уточняя, кто там последний занимал себе место. А она, такая красивая, тонкая такая в своем строгом пальто цвета зимнего неба над Питером, подыхает от боли. Вот же несправедливость чертова!

Злость придала сил. Нина рванула к остановке, встала в хвосте очереди, с вызовом огляделась. Впереди пританцовывал мальчонка лет девятнадцати: кроссовки стоптанные, джинсы потертые, черная куртка, слишком холодная для ноября, красный капюшон горбом скомкался на плечах, замерзшие ладони прячет в рукавах.

Нина поймала его рассеянный взгляд. Глаза почти черные – карие радужки, темные зрачки, узкий разрез. Сам смуглый, а лицо не восточное. Сколько крови в тебе намешано, потомок Тамерлана? Кто любил твою бабку? Кто ее бабку? Откуда появился ты, уже не южный, еще не наш? Чуешь ли, как кипит твоя кровь, как пахнет она пряной землей, высохшей на солнце? Болит ли в тебе память? Сухая ли, горячая эта боль?

Парень оглядел Нину, весь – замерзшее равнодушие, и отвернулся.

Автобус подкатил к остановке. Ухнул, задымил, остановился. На лбу у него ярко мерцал номер: «349». Триста сорок девятый маршрут. Из пригорода в город. Из области в центр. Из провинции к цивилизации. Из ниоткуда в куда.

Нина отчаянно страдала после разрыва еще и потому, что уехать пришлось ей, а не Дане. Бросить насиженное за полгода место, покидать в сумку трусы и джинсы, резинки, бутылочки и тюбики, скрупулезно выгрести из ящичка над унитазом все тампоны, а один вернуть, запрятать в самый дальний угол – пусть новая гостья его отыщет. Пусть сморщится. Поделом ей, суке.

Поделом-то поделом, но дорога до работы снова занимала добрых полтора часа по пробкам, серости и грязи. В тоскливом автобусе среди тоскливых людей, набитых, как кильки в бочку. Ни вдохнуть, ни выдохнуть от их плотного запаха даже без боли под ребром. А уж с ней, так и вовсе крах. Но стоять в толпе было легче, чем подыхать дома. Никто не умирает на остановке в ожидании автобуса. А если и умирает, то становится звездой вечернего выпуска новостей на местном ТВ. Чем не славная кончина для той, которая большего не заслужила?

Нина подождала, пока двери автобуса разъедутся, и двинулась вслед за толпой. Хотя можно было просто расслабиться – поток чужих тел и сам прекрасно бы справился. На ногу Нине наступила какая-то дородная старушенция с белесой химией на голове, другая тетка, тонкая, как швабра, в блестящем пухане с меховыми висюльками, уперлась локтем Нине между ребер; боль с жадностью ответила на ее прикосновение. Баба не почувствовала, а Нина тихонько взвыла.

Сердце сбивалось через раз, то распирая ребра, то скукоживаясь в жалкий мякиш. Нина пробиралась между линялых сидений к дальнему ряду у запотевшего окошка. В стороне от основной толпы, но только не последнее место, высокое, жаркое, где сидишь, раскорячившись, задрав ноги на уродский помост.

Нина все просчитала. Старуха рухнет на первое попавшееся сиденье, таким бы только примостить дородные телеса. Паренек пройдет подальше, может, займет соседнее место у окошка, ну да и хрен с ним, терпимо. Тощая тетка усядется ряду в пятом, чтобы не тянуло из двери. Вон та девица в искусственной шубке пойдет за пареньком, но передумает и сядет рядом с теткой. Знакомство в транспорте – не ее уровень, шубка пусть и плюшевая, но не из дешевых.

Дальше просто – те, кто с ребятишками, всегда усаживаются на передние места, чтобы не укачало. Так что вон та аккуратная старушка в дубленке с мехом посадит внучку, снимет с нее шапку, встряхнет помпон, чтобы не помять, и сама опустится рядом. Молчаливая парочка – она в пальто из букли и ботильонах на стриптизном каблуке, он в кирпичном пухане, – выберут двойные сиденья: вроде рядом, но можно и дальше пялиться в телефон. Предпоследнее займет мужик – кожаный плащ, шарф какой-то дурацкий в полосочку, наушники громоздкие, сам помятый, но трезвый. А место прямо за ним достанется Нине. Опасть в отвратительную мягкость, что высидели тысячи задниц, приголубить боль, послушать, как судорожно сбивает ритм захворавшее сердце и, может быть, прикорнуть, неловко свесив голову к груди.

Мужик и правда опустился на крайнее в правом ряду место. Мазнул по Нине взглядом, остановился на секунду, даже рот приоткрыл, будто хотел что-то сказать, но не решился. Буркнул себе под нос, отвел глаза – серые в крапинку. Нина пожала бы плечами, мол, ну и черт с тобой, нерешительным. Но движение это потянуло бы за собой сухую и горячую судорогу. Не дразни зверя, Нина, иначе сдохнешь прямо тут. Упадешь лицом в проход, разобьешь губу, испачкаешься, изорвешься. И сдохнешь некрасивая. Даже кружевное белье не спасет.

Доковыляла до самого последнего ряда, оперлась рукой на спинку, подышала сквозь зубы, примиряя тело с грядущей вспышкой. Это же нужно сесть, сделать усилие, а откуда силы-то на него? Сердце сжалось, помолчало, разжалось. Стук его глушил, закладывал уши. Нина сглотнула и медленно опустилась на сиденье. Смуглый паренек зыркнул с ленивым интересом, но тут же отвернулся к окну. Нина прислушалась к себе – сердце бухало тяжело, но ровно. Боль затаилась под лопаткой, почти нестрашная, надоедливая только. Можно терпеть.

Легкая надежда, что за полтора часа дороги в полусне странный приступ закончится, забрезжила на краешке сознания. Нина улыбнулась ей робко, как новому знакомому, которого и видишь-то первый раз, но уже рад ему, очень рад. Задремать, покачиваясь на поворотах, – глядишь, и пройдет все, глядишь, еще поживем.

– Простите! – Раздавшийся голос был напряженный, точно женский и какой-то глухой, будто сдавленный.

Нина уже откинулась затылком на спинку, закрыла глаза, блаженно вытянула ноги, готовясь к дорожному сну. Голос ее не волновал.

– Простите! – прозвучало еще раз.

Нине было плевать. Она ни на кого не держала обиды, потому никого и не прощала.

– Извините, пожалуйста! – Легкое прикосновение к плечу пронеслось по телу, дошло до лопаток и разорвалось там гранатой.

Осколки впились в развороченную грудь, грядущая рвота загорчила на языке. Нина схватила воздух губами, но проглотить его не смогла, так и застыла с распахнутым, как у сумасшедшей, ртом.

– Ой, я вас напугала? – Обладательница нежно-розового комбинезона и живота в форме шара смотрела на Нину ангельскими глазками. – Извините, пожалуйста, вы не могли бы… – Она сбилась. – Мне место уступить?

В эту же секунду автобус дернулся и поехал. Девушка охнула, схватилась за спинку соседнего сиденья, нерешительно улыбнулась Нине. Нину передернуло. Тупая сука. Тупая сука. С ее налитыми щечками, с ее пушистыми ресничками, с варежками белыми. Ну кто надевает белые варежки в автобус? Какой идиоткой нужно быть? Или это протест? Знак, что ты лучше, чище, краше нас, серых, забитых ногами собственных жизней? Сука. Тупая беременная сука.

– Что? – процедила сквозь зубы.

– Место, – улыбаясь, повторила девушка.

Нина обернулась, поглядела на пустые сиденья последнего высокого ряда.

– Там свободно. – Кивнула, сморщилась от острого укола в грудине и закрыла глаза.

– Мне там высоко. – Девушка уходить не собиралась, покачивалась в такт движению автобуса, смотрела на Нину просяще, жалобно, прикрывала живот свободной рукой.

Сука.

На них уже глазели. Сухая бабка с висюльками нахмурила белесые бровки, сжала губы в козью попку, но встревать пока не спешила. Ждала. Девица в искусственном плюше хлопала нарощенными ресницами, смотрела на Нину с гадливым интересом, ожидала развязку. Даже паренек, притихший у окна, кажется, подался вперед, прислушиваясь. Нина не оборачивалась на него, но чувствовала взгляд. Ей стало жарко. Она расстегнула верхнюю пуговицу пальто, повела плечом, устраивая боль поудобнее, сказала равнодушно:

– Меня укачивает, я туда не сяду. – И отвернулась, мол, разговор окончен, всего хорошего.

Только девушка знаков не улавливала. Так и продолжала стоять, уставившись на Нину.

– Мне высоко там очень, – тупо повторила она. – С животом, понимаете? – И снова улыбнулась – легко так, широко, беззащитно.

– Да Господи Боже! – шумно выдохнула Нина, с ужасом понимая, что ее понесло. – А я тебе что? Что я тебе? На руки тебя взять? На колени посадить?

Сама от себя не ожидала. Никогда еще не участвовала в таких скандалах. Фыркала презрительно, не базарная же баба. А тут гляди-ка, орет на стоящую перед ней беременную девушку, да что там, девчонку почти, кипит вся от злости, плюется едкими словами, стыдоба-то какая!

Девушка попятилась, некрасиво сморщилась, вот-вот заплачет.

– Вы чего кричите-то? – пролепетала, отерла личико. – Что я вам сделала?

Нина раскрыла рот, чтобы ответить, но не нашлась. Черт.

Теперь на них смотрел весь автобус. Народ оборачивался, смерял любопытными взглядами, горел праведным осуждением. И те, кто ехал с начальной остановки, и те, кто зашел вместе с Ниной, – все они стали частью этой отвратительной сцены. Нина почувствовала, как пылает лицо. Все тело пульсировало жаром. Боль привольно разлилась в нем широким потоком, как речка в апреле. Нина отвернулась от плачущей девицы и с вызовом уставилась на смотревших. Пробежала по лицам – вон сколько мужиков, чего они не уступают? Чего смотрят, святоши чертовы!

Ей же плохо! Неужели они не видят, что она умирает? Что физически не может встать сейчас, пройти три шага и упасть на неудобное высокое сиденье? Неужели для всеобщей жалости нужно что-то зримое? Живот там, костыли, кровоточащая рана. Почему они смотрят, но не видят? Почему так легко осуждают ее, не ведая о боли? О сухой печке в сердце. О предчувствии скорого финала этого гребаного существования.

– Вот, садитесь. – Мужик в полосатом шарфе не смотрел на Нину, он вообще ни на кого не смотрел, просто поднялся со своего места, схватил розовый локоток девицы и потащил ее к себе. – Давайте-давайте, присаживайтесь, вот так.

Девица осторожно опустилась на сиденье – раскрасневшаяся, с опухшим носиком, она была отвратительно красивой. Самой красивой во всем автобусе. А может, и в городе. Мужик посмотрел на нее участливо, поднял оброненную варежку, отряхнул, осторожно положил на обтянутое розовым колено и двинулся по проходу к Нине. Та равнодушно наблюдала за тем, как он приближается. Боль стала похожа на тугой пояс. Портупею даже. Начинаясь под лопаткой, она делала круг по Нининому телу и замыкалась под той же лопаткой. Внахлест. Невыносимо.

Мужик остановился перед Ниной, глаза, серые в крапинку, смотрели с осуждением.

– Что же вы так, девушка?..

Автобус со скрипом начал торможение, мужик зашатался, длинный плащ распахнулся. На миг Нине показалось, что мужик под ним абсолютно голый. Как в дурацкой истории, которая, давно уже стала анекдотичной, а не страшной. Старый парк, густые кусты, странный дядечка, выскакивающий на тропинку. Но мужик был одет. Растянутый свитер, потертые брюки, ботинки высокие. Нина успела заметить, как неловко он стоит – одна нога согнута в колене, чтобы держать равновесие, а вторая прямая, как палка. Автобус остановился, мужик выпрямился, покачал головой.

– Уступили бы, и дело с концом… Там же свободно, а она в положении…

Наверное, он был хорошим человеком. Чуток помятый жизнью, но сохранивший советскую еще закалку. Справедливый, честный. Немного пьющий, много рефлексирующий. Шарф только дурацкий.

– Пошел на хер, – процедила Нина, потому что ничего этот хороший мужик не знал, потому что боли ее, сухой и горячей, он не чувствовал.

Встала одним рывком, толкнула его в плечо – тот покачнулся, но устоял – шагнула к высоким сиденьям, поднялась на помост и рухнула на крайнее, всем видом показывая, как глубоко ей насрать на всех и каждого в этом автобусе.

Мужик хмыкнул и опустился на ее место. Седеющий затылок теперь осуждающе маячил перед глазами.

Еще десять секунд Нина сидела с отсутствующим видом и абсолютно прямой спиной – знала, что мерзкая старуха с меховыми висюльками смотрит на нее, жадно выискивая следы раскаяния. На девятый счет Нина услышала шелест ее пуховика – бабка отвернулась. Ну слава Богу. Воздух вышел из Нины, как из прохудившегося шарика. Сердце стало большим-большим, язык – тяжелым-тяжелым, странно обмерла, онемела вся левая сторона.

Сидеть было невыносимо: колени поджаты к животу, ботинки стоят на высоком коробе, что торчит из-под сиденья весь в грязных разводах.

Умирать здесь, подпрыгивая на колдобинах, было еще хуже, чем на остановке у дома. Тело завалится в сторону, и до конечной никто и не поймет, что она умерла. Водитель грубо схватит ее за плечо, ругнется, подумает, вот, блин, опять нажралась дамочка какая-то, как бы не наблевала еще. Станет ее трясти, кричать, а потом поймет, что дамочка-то дохлая. Отпустит ее плечо, вытрет ладонь о штанину и позвонит в скорую.

Так себе история.

Нина поняла, что плачет, когда слезы уже вовсю катились по щекам и подбородку, затекали в рот, смывали тональник и мутными каплями падали на лацканы пальто. Глухая злоба, помноженная на обиду и жалость к себе оказалась ядреным коктейлем: пить такой стоило одним рывком, раз – и нету. А Нина все пробовала его на язык, морщилась, цокала, страдала, делая осторожные глотки, а те разъедали внутренности, добавляя боли лишних очков в игре, которую Нина и так уже проиграла.

Чертов автобус. Пропади ты пропадом на своем триста сорок девятом маршруте. Провались ты под землю. Перевернись на повороте. Взорвись, утони, заглохни, в конце-то концов! Тварь бессердечная – ты и все твои пассажиры.

Если бы Нина могла, то воспламенилась бы в своей бессильной ярости. Подожгла бы собой линялую обивку кресла, разрослась бы огнем по проходу, вцепилась бы в надменные равнодушные лица, заставила бы их таять, как воск, заставила бы их верещать, завывая, захлебываясь слезами. Она бы обратила их в серый прах. Но Нина не была огнем, а только усталой бабой, подыхающей от боли.

– За проезд передавайте! – приглушенный перегородкой голос водителя вырвал Нину из дремы, в которую она успела упасть лицом вниз, как в омут.

По рядам пробежала волна. Кто-то закопошился в кармане, кто-то звякнул замком сумки, кто-то разжал потную ладошку, а в ней – подготовленная оплата. Мелкой монеткой, без сдачи.

– Сколько там, не подскажете?

– Семьдесят шесть до метро.

– А в том месяце меньше было!

– Так инфляция!

– А до Нового городка сколько будет?

– Пятьдесят девять.

Вмиг они стали единым организмом. Переговаривались, сетовали на дороговизну, тянули монетки по рядам, передавали друг другу, улыбались, хмурились, задавали вопросы и тут же получали ответы. Было в этом что-то неправильное. Страшное. Многорукое, многоголосое чудище, сидящее сразу на всех местах, едущее сразу на все остановки. Все они и Нина – одна против всех них.

– Передавать будете? – спросил мужик, поворачиваясь, будто ничего и не случилось.

С языка уже почти сорвалось что-то гадкое, но в сердце кольнуло особенно сильно, отдалось под мышкой и запекло там пожарищем. Острота застряла в горле, Нина засунула руку в карман, нащупала стольник.

Мужик протянул ладонь и смотрел выжидательно. В желтом свете фонарей он выглядел потрепанным. Но Нине не было его жаль. Она его ненавидела. Остро и отчаянно, будто знала сто лет, и все сто лет он предавал ее, истязал и мучил. А теперь вот разочарованно уставился, как на провинившуюся девочку, мол, ну как же так, милая, ты же вот этим ртом маму при встрече целуешь, а бранишься. Нехорошо.

– Может, мне за вас заплатить?

Мужик не насмехался. Он правда предложил ей оплатить сраные семьдесят шесть рублей до метро, будто она бомжиха какая-то. Будто в ней изъян, а он, молодец такой, его разглядел и теперь жалеет грубиянку, а не злится на нее. Будто он понял ее боль и потому сочувствовал. Будто это вообще возможно.

Нина вытащила из кармана стольник, хрустнула перед носом мужика.

– Сдачи не надо. – И пожалела, что в кармане не было пятитысячной.

Мужик хмыкнул, осторожно выудил из ее руки бумажку. На мгновение их пальцы встретились. Боль, опоясывающая Нину так крепко, как ни один любимый еще не обнимал, электрическим разрядом пронеслась по позвоночнику. Нина выгнула спину, изо всех сил вцепилась зубами в щеку, чтобы не закричать. Уставилась на мужика стеклянными глазами – все равно ничего не видно, только цветные пятна расползаются по черному полотну.

Мужик вопросительно поднял бровь, но тут же сник, уменьшился даже, сжал стольник в ладони и отвернулся. А Нина откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и позволила слезам спокойно течь вниз, размывая косметику, пачкая лацканы. Нине было глубоко плевать и на макияж, и на пальто. Кажется, она разучилась дышать.

Петров

День начался хорошо. Петров открыл глаза и долго смотрел на потолок. Потолок был старый, в желтых разводах, но если смотреть на него долго, особенно в полутьме раннего утра, то разводы потихоньку превращаются в симпатичный орнамент. Опять же, если не двигаться, то и диван не скрипит пружинами, и простыня не шуршит синтетикой, и даже пылью почти не пахнет, если глубоко не вдыхать.

Поэтому Петров лежал смирно, дышал в половину вдоха и, кажется, был счастлив. Конечно, не орнаменту на дурацком потолке. Просто в это утро у Петрова ничего не болело. Вот совершенно.

Это мгновение не-боли могло закончиться так же внезапно, как началось. Нужно было успеть насладиться им. Петров опустил веки, весь обращаясь вовнутрь своего истерзанного тела, и начал считать. У него не болела голова, не стучало в висках, не стягивало затылок – это раз, у него не драло в горле, не сводило плечи, не ломило в руках – это два, и в груди у него тоже ничего не ухало, и в животе не урчало, и в паху не жгло от растущего простатита, и даже правая нога не зудела – это все Петров отнес на счет три. Полежал еще чуток, собираясь с мыслями, и устремился с проверкой к ноге левой.

Обычно именно там и гнездилась постоянная боль, холодная и склизкая, как раздавленный дождевой червь, только зубастый и прожорливый. Начиналась она в бедре, бежала вниз к колену, там становясь совсем уж нестерпимой, чтобы вцепится голодной пастью в лодыжку, оттрапезничать щиколоткой, обглодать пальцы, закусить пяткой. В этом скрывалась главная несправедливость всей жизни Петрова, потому что ниже левого колена у него ничего не было. Ни лодыжки, ни щиколотки, ни пальцев, и уж конечно не было пятки. Пустота. Культя, тошнотворно аккуратная, хоть оттиски ею ставь.

Но сегодня нога не подвела. Она даже не прикидывалась лежавшей под одеялом, даже не чесалась между пальцами, требуя к себе внимания. С левой стороны Петров заканчивался коленом, как и должен был. Никаких фантомных болей. Тишина и благодать.

Петров мысленно поблагодарил потолок за компанию, повозился, перекатываясь на бок, и осторожно опустил правую ступню на пол. Сразу попал в тапочку. Костыли тоже оказались рядом – незачем сразу мучиться, натягивать тесный протез, можно и так, по старинке.

Допрыгал до ванной, умылся холодной водой – не потому что горячую отключили, а чтобы взбодриться. Вышел в кухню, щелкнул телик, улыбнулся глянцевой девице, которая жеманно убеждала народ, что утро нынче доброе. Сегодня Петров был с ней согласен. Утро вышло что надо.

Скоренько пожарил два яйца, отрезал добрый кусок колбасы, хлеба, чай заварил с двумя кусками сахара. Сел за стол и с чувством позавтракал. На душе было спокойно и хорошо. Даже культя, выглядывавшая из-под домашнего халата, не расстраивала. Ну что теперь поделаешь? Да и сколько лет уже прошло? Петров задумался. А правда, сколько?

Наталка ушла через год после того, как культя с Петровым породнилась, дочке тогда было семь. Сейчас Фиме четырнадцатый идет. Выходит, шесть лет как инвалид. Вот же время летит! Петров почесал колючий подбородок, поднялся с табурета, оперся на костыли и двинул бриться.