Николай Баранов

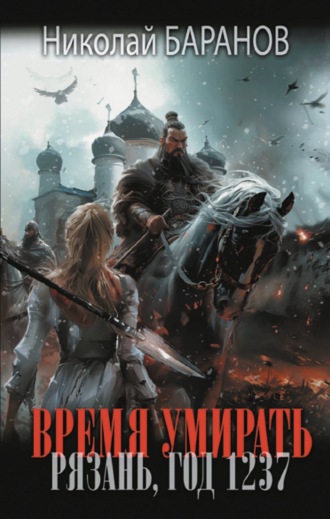

Время умирать. Рязань, год 1237

Глава 3

Стольный град Рязанского княжества стоял на обрывистом правом окском берегу. Сразу за взгорком, на который выехали спутники, внизу у его подножия пролегал овраг, далеко врезающийся в берег. По дну его протекала небольшая речушка, прозванная рязанцами Черной речкой. Так же звался и овраг. За оврагом вольно раскинулась громада Столичного города – самой молодой, но и самой большой части Рязани. Отсюда, с пригорка, он был хорошо виден. Западную его сторону ограничивал крутой окский откос. По краю откоса высилась бревенчатая, собранная из тарасов стена, накрытая тесовой двускатной крышей.

В том месте, где стена, идущая вдоль откоса, резко поворачивала на восток, вглубь берега, в самой высокой части города стояла Дозорная башня. Высота ее саженей пятнадцать. В башне три боевых яруса с бойницами для стрельцов. С башни этой можно озирать окрестности верст на двадцать пять, сторожа приближение врага.

От башни стена Столичного города тянется далеко вправо вглубь берега, вдоль Черного оврага, почти на версту, и у конца оврага сворачивает на полночь – в том же направлении, что и береговая стена, – простирается в ту сторону еще на версту и соединяется со стеной Среднего города. С этой, напольной стороны город не прикрыт никакими естественными преградами, и потому ров здесь особенно глубок, а вал и стена особенно высоки. С напольной стороны в стене имеются двое ворот, Ряжские и Исадские, прикрытые мощными воротными башнями.

На стене, идущей по окскому откосу, кроме Дозорной, тоже имеются две башни, воротные. Эти пониже и поприземистее тех, что с напольной стороны. Ближняя прикрывает Борисоглебские ворота, дальняя – Оковские. К Борисоглебским полого поднимается врезанная в береговой откос дорога. К Оковским таких дорог целых две с двух сторон, и ведут они к пристроенной спереди основной башни башенке поменьше с двумя воротами с боков. Еще одна башня, самая дальняя в Столичном граде, соединяет его стену со стеной Среднего города.

Средний город намного меньше Столичного и намного древнее. Построили его больше сотни лет тому. Площадка, на которой он находится, немного выше уровня Столичного города, потому крыши строений, там расположенных, кажутся выше. Средний город отделен от Столичного града рвом, бывшим оврагом, углубленным когда-то строителями города валом и стеной. Здесь селятся купцы средней руки и небедные ремесленники. Дворы стоят тесно, места мало, потому по-настоящему состоятельные горожане ставят дома в Столичном городе, поближе к Спасской площади, где расположены княжьи хоромы и терема вятших княжьих мужей.

Ну и самая маленькая часть Рязани, самая древняя – Кром. Высокий холм-останец, бывшая оконечность мыса, образованного глубоким оврагом речки Серебрянки, прикрывающим город с севера, и берегом Оки. В незапамятные времена самый конец этого мыса отрезали глубоким рвом, размытым и углубленным потом вешними водами и дождями до того, что кусок мыса остался стоять совершенно отдельно, гордо возвышаясь на берегу Оки.

Люди здесь начали селиться очень давно. Еще даже до мордвы, веси и мерян. Иногда из склонов Крома вода вымывает странные каменные топоры с аккуратно просверленными сквозными дырами – это следы самых древних поселенцев этого места. На Кроме никто не селится. Высоченные стены его, образующие треугольник, и три могучие башни должны служить защитникам города последним оплотом. Внутри стен понастроены осадные клети, склады и амбары с запасами на случай осады. Кром соединен со Средним городом ступенчатыми городнями, перегораживающими лощину-ров, их разделяющий, и состыковывающимися с башнями Среднего города.

Снаружи стен люди селятся в Предградии, между южной стеной города и Черным оврагом, на Подоле, полосе земли между подножием окского откоса и рекой, и в Засеребрянье, за оврагом, промытым речкой Серебрянкой у подножья Соколиной горы, севернее Крома.

Всадники спустились с холма и двинулись к Полуденным воротам стольного града, единственным воротам с южной стороны. Вот и овраг Черной речки, тянущийся вдоль южной стены. Дорога прореза́ла крутую стенку оврага, полого спускаясь к мосту. Гулко простучав подковами по бревнам, всадники переехали мост и начали подъем на противоположную сторону оврага. Подъем благодаря такой же выемке, что и на противоположной стороне, был не крут. Преодолев его, они оказались на Приречной улице Южного Предградия, ведущей вдоль берега Оки к Подолу. Предградие занимало все пространство между Черным оврагом и южной стеной Рязани. Селились здесь самые небогатые жители города: лоточные торговцы, плотники, лодочники, грузчики с пристани и прочий мелкий люд. Дворы потому стояли скромные, в одно-два строения, не огороженные заборами, лишь кое-где виднелись невысокие плетни.

Саженей через триста от улицы шло ответвление вправо, ведущее к воротной башне. Вернее, у Полуденных ворот башни было целых две. С этой стороны к городу было подступиться легче всего, особенно для находников, приступающих со стороны реки. Берег, обрушенный оврагом, здесь спускался к воде полого. Городской вал в этом месте устроен хитро: края его, между которыми обыкновенно ставилась башня, сходились не встык, а заходили друг за друга, образуя захаб, коридор между валами. У входа в захаб стояла массивная высокая башня. Ров здесь широк, но не слишком глубок, каждую весну его размывают вешние воды, а летом – дождевая вода, стекающая сверху с высокого берега и собирающаяся со всей протяженности рва Столичного города. Через ров перекинут мост. Широкий. По нему могут спокойно разъехаться две телеги. Разбирать такой мост при осаде долго, проще сжечь, что обычно и делается.

Проехали и этот мост, подъехали к распахнутым воротам. Кивнув страже, въехали в сумрак воротного хода башни. Ратьша задрал голову. Бревенчатый потолок совсем близко: если привстать на стременах, можно дотянуться рукой. Над головой проплыла широкая щель, в которой виднелись заостренные зубцы нижнего края дубовой, обитой железом решетки, опускающейся во время осады.

Миновав башенный ход, снова выехали на свет. Оказались в захабе. Справа и слева – валы со стенами, чернеющими прорезями бойниц. Сзади – башня с тремя ярусами для стрельцов, спереди в трех десятках саженей – вторая башня, повыше даже первой, с четырьмя ярусами. Плохо придется врагам, пробившимся через первую башню, под сыплющимися со всех сторон камнями и стрелами.

Сразу у выхода из второй башни внутри города дорога делилась на три. Дорога, идущая прямо, плавно поднималась вверх по склону и вела к громаде Успенского собора, который на фоне наливающегося вечерней синевой неба, казалось, парил над землей.

Всадники повернули коней влево. Улица, на которую они свернули, тоже шла на подъем. Копыта коней застучали по бревенчатой вымостке. Постройки начинались не сразу. За валами оставалось довольно обширное незастроенное пространство. Городские укрепления в свое время воздвигались на вырост. Да вот только три десятка лет назад город взял и пожег великий князь Владимирский Всеволод, прозванный Большим Гнездом. Пленил он тогда почти что всех рязанских князей и вятших людей, которых отпустил восвояси спустя пять лет только сын его Юрий, уже после смерти отца.

Стены города отстроили на том же месте, благо валы никуда не делись, а вот народишко пораскидало. Большую часть горожан Всеволод угнал тогда с собой и расселил по своим землям. Кто-то вернулся потом вместе с князьями, но кто-то прижился, остался на новом месте. За последующую четверть века население росло, но не слишком быстро, потому внутри стен все еще оставалось много места для домов новых горожан. Да и не все, кто хотел бы, могли селиться здесь. Городовой налог, уплачиваемый на содержание в порядке стен, валов и рвов, не для всех подъемен. Потому малоимущие ставили жилища в Южном Предградии, на Подоле да в Засеребрянье, снаружи городских стен.

Наконец добрались до первых внутриградских построек. Здесь селился люд побогаче. Дворы стояли солидные, огороженные глухими заборами, с двустворчатыми, покрытыми затейливой резьбой воротами на улицу. Резьба не только для красы, а еще чтобы нечистая сила в дом не вошла. Ворота по позднему времени все больше закрыты. Да и вообще народишку на улице немного. Дневные дела закончены, большинство горожан разошлось по домам ужинать и на боковую. Вставать завтра рано, со светом. Во дворах, слышно, мычала и блеяла только что вернувшаяся с выгона, еще не поенная и не кормленная скотина. Иногда навстречу попадались крестьяне на телегах, из пригородных деревень, припозднившиеся на торге.

Впереди слева показался Борисоглебский собор. Розовые в свете заходящего солнца стены его притягивали взгляд телесной теплотой и манили зайти под свои своды. Когда собор встал перед всадниками во весь свой немалый рост от подошвы до маковок крестов, гонец Всемил снял шапку и перекрестился. Его примеру, чуть замешкавшись, последовал и Ратислав. Глядя на боярина, то же проделал Могута. Не слишком ловко – не часто совершал Ратьшин ближник крестное знамение.

Поблизости от собора, на краю небольшой площади, раскинувшейся перед центральным входом в храм, располагался епископский двор. Крутая крыша его терема высоко вздымалась над тыном изгороди. Из открытых ворот выезжал возок в сопровождении двух конных гридней, едущих без броней, только с мечами у пояса. Возок принадлежал епископу Евфросию. Боярин привстал в стременах, снял шапку и махнул ей долу, приветствуя крестного. Возок остановился, открылась дверца, из которой выглянул епископ. Узнав Ратьшу, Евфросий сделал знак приблизиться. Боярин, дав коню шпоры, подскакал к возку, резко осадил жеребца рядом с вышедшим наружу крестным, спрыгнул с седла, в два шага приблизился к священнику и склонился под благословение. Епископ перекрестил, протянул руку для поцелуя. Ратислав почтительно поцеловал епископский перстень и, выпрямившись, глянул в глаза отцу церкви. Глаза Евфросия, как обычно, светились добротой и участием.

– Ну что, крестник, как служба княжеская? Поздорову ли? Когда за невестой собираешься? – Голос епископа был мягок и в то же время силен – частые проповеди с амвона слабым голосом не изречешь.

– Жив покуда твоими молитвами, крестный, – с почтением в голосе ответил Ратьша. – А с невестой не знаю: великий князь призвал, вот спешу к нему. А сам-то куда собрался, отче, на ночь глядя.

– А туда же, сын мой, – после короткого молчания отозвался епископ. – В княжий терем. Похоже, по одному делу собирает нас Юрий Ингоревич.

На лице Евфросия проступила забота. Покачав головой, он спросил:

– Аль злые вести с Дикого поля пришли? Сам-то ничего не слыхал?

– Пока полевал, все спокойно было. Даже слишком спокойно, – подумав, ответил боярин. – Только я уж неделя скоро как оттуда. Четвертый день сижу в усадьбе.

– Бражничали небось, – построжел голос Евфросия.

– Не без того, крестный, – пожал плечами Ратислав. – Куда ж тут денешься, воям роздых нужен после службы.

– Роздых, – проворчал епископ. – Хмельное пить да девок валять – вот ваш роздых. Молиться, наверное, и не молитесь?

– Ну-у-у… – протянул Ратьша.

– Ох, погубите души свои, воины, погубите. Требы хоть своему Перуну не приносите? А, Александр?

Александр – это было крестильное имя Ратислава, но называл его так, пожалуй, только крестный. Ну и еще во время богослужений в сельской церкви отец Василий.

– Как можно, крестный! – постаравшись добавить в голос негодования, возмутился Ратьша.

Однако обмануть епископа было сложно.

– Видно, приносите, – горестно покачал он головой. – Что с вами, воями, делать, и не знаю. – И, возвысив голос, воскликнул: – Накличете на Русь-матушку беду, идолопоклонники!

– Бог простит, крестный, – чуть заметно улыбнулся боярин.

Епископ тем не менее эту улыбку заметил, но больше ругаться не стал, только снова горестно покачал головой.

– Ладно, – продолжил он уже почти спокойно. – Горбатых, видно, только могила исправит. Едем к князю. Заждался уж небось.

Святой отец забрался в возок, который, громыхая колесами по бревнам мостовой, покатил в сторону Спасского собора, около которого стояли великокняжеский двор и дворы набольших княжих мужей. Ратислав со спутниками порысили следом, не обгоняя, чтобы не обидеть владыку.

Проехали торговую площадь у Оковских ворот. Торговый люд уж весь разошелся. Покупатели – тем более. Сейчас площадь мели с десяток уборщиков метлами из березовых прутьев. Наконец из-за крыш теремов показались головы Спасского собора. Чем ближе к нему, тем богаче становились дворы, стоящие вдоль улицы, тем выше крыши теремов. Вот добрались до Спасской площади, и собор предстал во всей свой красе: с золотыми главами куполов, голубыми при дневном свете, но ставшими бирюзовыми в сумерках, колокольнями, белоснежными стенами, золотыми, с филигранным узорочьем главными вратами. Площадь эта самая большая в городе после торговой при Оковских воротах. Здесь проходили все торжественные богослужения по большим церковным праздникам, собиралось городское вече, когда такое было надобно.

Великокняжеский двор стоял через площадь, напротив храмовых главных врат. Огороженный трехсаженным дубовым тыном, с бойницами и боевыми полатями с внутренней стороны, небольшой двухъярусной воротной башней. Обе створки ворот распахнуты – ждут гостей. Над тыном в глубине двора высятся крыши княжьего терема.

Возок епископа въехал в ворота. Ратьша со спутниками последовал за ним. Сразу за воротами – маленькая площадь, вымощенная камнем, на которой Юрий Ингоревич творил суд, когда это требовалось. Прямо за ней – терем с пристроями, клетями, подклетями, жильем и высокими горницами с острыми крутыми крышами, затейливой резьбой на стрехах. Справа – конюшни, слева – хозяйственные постройки и жилье дворни.

Подъехали к коновязи. Ратислав спешился, бросил поводья Могуте, сказал:

– Проследи, чтобы коней обиходили.

Ближник коротко кивнул.

– Все сделаю, боярин.

Сумерки заметно сгустились. Ратьша двинулся к высокому крыльцу, ведущему, минуя клети с подклетями, прямо к жилью в центральной части терема. Внизу крыльца епископа Евфросия уже встречала княгиня Анна Всеволодовна, супруга Юрия Ингоревича, родная сестра великого князя Черниговского Михаила Всеволодовича. Статная, все еще красивая женщина, несмотря на свои сорок с лишним лет и пятерых выношенных детей.

Священник уже отпил сбитня из протянутой чаши, передал ее своему служке и благословлял склонившуюся в поклоне княгиню. Выпрямившись, та посторонилась, и старец величаво двинулся вверх по ступеням. А у княгини в руках появилась следующая чаша сбитня, поданная челядинкой. Эту чашу Анна Всеволодовна протягивала Ратиславу с приветливой улыбкой. Боярин осушил чашу до дна – долгая скачка без роздыха малость притомила. Он бы сейчас и от хорошего ужина не отказался. Но, видно, это потом. Вначале – дело.

– Благодарствую, матушка княгиня. Хорош сбитень, – вытирая усы, похвалил питье Ратьша.

– Спасибо на добром слове, Ратиславушка, – кивнула Анна Всеволодовна. Она всегда относилась к Ратьше по-родственному: сколько годов воспитывался он вместе с ее старшеньким Федором и племянниками при княжеском дворе. – Голодный, небось?

– Немного есть, матушка, – виновато улыбнулся боярин, вновь почувствовавший себя оголодавшим после изнурительных занятий воинскими искусствами подростком.

– Возьми-ка пирожок. Как раз и зажуешь, пока до княжьей горницы доберешься.

Она сделала знак прислуге. Одна из девок достала из лукошка, прикрытого чистым полотном, горячий еще пирог и протянула Ратиславу. Тот принял, не удержавшись, отхватил хороший кус и, прожевывая, кивнул.

– Благодарствую, не дала помереть голодной смертью.

– Иди уж, – улыбнулась княгиня. – Собрались все. Вас только с владыкой и ждали. В покои княжеские ступай.

Ратьша взбежал на крыльцо и знакомой с детства дорогой двинулся к великокняжеским покоям. Только успел сунуть в рот последний кусок пирога, как увидел показавшуюся в полутьме коридора женскую фигурку. Темноту здесь, в теремном переходе, разгоняли редкие масляные светочи, потому он не сразу узнал княжну Евпраксию. С усилием проглотив толком не прожеванный кусок, боярин склонился в поклоне. Шорох одежды, приятный цветочно-травяной запах. Княжна остановилась рядом с ним. Ратислав выпрямился и с плохо скрытым обожанием глянул в лицо Евпраксии. Лицо необычное и непривычное для здешних мест. Смугловатое, с черными без всякой сурьмы бровями, длинными черными же ресницами, огромными, словно сошедшими с иконы Богородицы, карими глазами, тонким, с легкой горбинкой носом, яркими пухлыми губами.

– Вечер добрый, Ратьша, – тихим, нежным голосом поздоровалась княжна. – И тебя на совет призвали?

После двух лет жизни в Рязани племянница ромейского кесаря говорила по-русски почти правильно, только иногда чуть коверкая слова и необычно строя речь. Относилась к Ратиславу княжна всегда тепло: ведь это он два года тому назад сопровождал князя Федора, сына Юрия Ингоревича, сватать ее. Путь был немалый. Посольство добралось аж до Трапезунда, столицы осколка некогда великой империи ромеев, разгромленной три десятка лет назад братьями по вере, идущими в бой с именем Христа.

Трапезундские императоры не думали сдаваться, копили силы, искали союзников среди соседей, не потеряв надежду вернуть былое величие. Именно в поисках союзников они и начали переговоры с князьями южных русских княжеств, завершившиеся сватовством и женитьбой наследника Юрия Ингоревича Рязанского на родной племяннице императора.

Юрию Ингоревичу женитьба сына на невесте из царского рода казалась выгодной. Какой-то помощи от ромеев, закопавшихся в своих непростых делах, он не ждал. Такая невестка нужна была для придания старшему сыну большего влияния: рязанский князь собирался порушить лествичное право наследования, сложившееся на Руси со времен старых киевских князей, и передать стол старшему сыну. Нравилось это не всем, особенно брату великого князя Роману Ингоревичу, который по лествичному праву должен был наследовать рязанский стол в случае смерти ныне правящего Юрия Ингоревича.

– И тебе доброго вечера, княжна Евпраксия, – сдерживая волнение, ответил на приветствие Ратьша. – Как здоровье? Как сын?

– Хорошо все. И Иванушка здоров, слава Иисусу, – сказала княжна. – Слышала, совет собрал батюшка. Случилось что?

Сердце боярина екнуло от жалости, столько тревоги и надежды на хорошие вести прозвучало в голосе молодой, едва за восемнадцать весен гречанки. Для себя Ратислав давно понял, что влюблен в жену будущего великого князя. Влюблен с тех пор, как увидел ее в первый раз в Трапезунде, на смотринах. Влюблен безнадежно, ведь Федор, кроме всего прочего, был его близким другом и побратимом. Потому Ратьша тщательно скрывал свое неуместное чувство. В последний год, после знакомства с муромской невестой, стало чуть легче. Но стоило только вот так, лицом к лицу встретиться с Евпраксией, и сердце начинало частить, щеки пылали, голос пресекался.

– Не знаю, княжна, – кашлянув, ответил он смотрящей на него с затаенным страхом Евпраксии. – Но, думаю, ничего страшного. Я меньше недели как с Половецкого поля. Тихо все было.

– Дай Бог.

Слова боярина, похоже, немного успокоили гречанку. Она отвела от Ратислава свои огромные нездешние глаза, опустила голову и, легко ступая, заскользила дальше по переходу. Ратьша неприлично долго смотрел ей вслед. Ну да, здесь, в безлюдном темном коридоре, замечать такое было некому. Вздохнув, он стряхнул с себя наваждение, навеянное нечаянной встречей, и двинулся дальше.

Дойдя до княжьих покоев, он кивнул двум стражам, скучающим у входа, и толкнул дверь в комнату, где Юрий Ингоревич проводил советы с ближниками. В приемной князя после сумрака коридора показалось светло как днем: в комнате горело больше десятка толстых свечей на поставцах. Три трехрогих подсвечника с горящими свечами стояли на громадном дубовом столе, занимавшем изрядную часть помещения.

За столом устроились семеро: сам великий князь, только что появившийся Евфросий, князь Федор (старший сын и наследник рязанского престола), князь Олег Красный (племянник Юрия Ингоревича), набольший воевода Коловрат, тысяцкий Будимир и непосредственный начальник Ратислава княжеский тиун Корней, ведавший княжьим сыском и разведкой. Кроме подсвечников на столе стояла корчага с квасом с плавающим в ней деревянным резным ковшиком. Вокруг корчаги – глиняные кружки. Кое-кто уже налил себе кваску – давно, видно, ждут.

Душновато в покоях: надышали, да и свечи горят, распространяя приторный восковой дух. Почему-то Ратиславу никогда не нравился этот запах. Подойдя к столу, боярин поклонился Юрию Ингоревичу, кивнул остальным.

– Здрав будь, Ратислав, присаживайся, – кивнул ему князь Юрий.

Великий князь был хмур и озабочен. И так худощавое его лицо осунулось и посерело, подглазья потемнели, на лбу залегли глубокие морщины. Этим летом Юрию исполнилось сорок три года, но выглядел он старше своих лет: в волосах и бороде пробивалась обильная седина, от крыльев носа к углам рта пролегли глубокие складки, в углах глаз – сетка морщин. Ратьшин ближник Могута, несмотря на свои почти пятьдесят, выглядел заметно моложе. Да, княжьи заботы не красят. Но тело князя все еще крепко. В большие походы дружины он водит сам и даже принимал участие в позапрошлом годе в рубке с мордвой, на чью землю рязанцы совершали ответный набег.

Ратислав обошел стол и пристроился на лавке рядом с Коловратом. Таясь, поприветствовали друг друга знаком Перунова братства – стукнулись костяшками кулаков. Покосились на епископа. Евфросий, конечно же, заметил языческое приветствие и огорченно-укоризненно покачал головой. Устал бороться отец церкви с языческими обычаями воинов и, похоже, смирился с этим неизбежным злом.

Коловрат, в крещении Евпатий, муж в самом расцвете мужской силы и красоты. Лет ему тридцать пять. Мощное тело, красивое, с резкими чертами лицо, обрамленное густой черной бородой без всяких признаков седины. Такие же черные волосы, собранные, как и у Могуты, в конский хвост на затылке. Вообще Ратьшин ближник и Коловрат внешне похожи, как братья, старший и младший. Вот только талантом в вождении войска отличались. Могуте сие не дано, Коловрату же, наоборот, Бог отвесил этого таланта сверх всякой меры. Потому и сделал его князь Юрий главным воеводой, когда тому еще и тридцати не исполнилось. Ко всему, Евпатий был родичем супруги великого князя, племянником по материнской линии, переехал в Рязань со своей теткой больше двадцати лет назад, еще подростком.

– Ну что, вроде все собрались, – отхлебнув из кружки, произнес Юрий Ингоревич. – Рассказывай, Корней.

Тиун, тучный мужчина за сорок с рыжими волосами и такой же бородой, сцепил перед собой руки, покрытые крупными веснушками, тяжело, со всхрапом вздохнул и начал.

– Торговые гости с юга, знаете, с прошлой осени не ходят. Даже степью, а уж по Волге и подавно. Боятся, а может, татарове не пускают. Наши купцы, которые на юг ушли, пропали. Живы, нет ли, бог весть. Хотя татары вроде купчишек не трогают. Может, и живы…

Корней помолчал, тоже хлебнул квасу. Шумно сглотнув, продолжил:

– Бегунцы из Булгара да степи появляются, но рассказать толком ничего не могут. Где татары, куда идут, чего хотят дальше делать? От степной сторожи тоже про них никаких известий. Так, Ратислав?

Тиун вроде бы с упреком глянул на Ратьшу. Тот пожал плечами. Потом кивнул.

– Тако было до вчерашнего дня, – еще раз отхлебнув из кружки, сказал Корней. – А вчера твои люди, – он снова глянул на главу степной стражи, но теперь с одобрением, – привезли человека, которого подобрали в Диком поле. Саксина. Этот саксин пробыл пять годов в рабстве у татар. Сбежал, прихватив коня. Недалеко от нашей южной границы конь пал. Шел пешком почти что без еды дней десять, пока наши его не подобрали. Подкормили. А потом он рассказал такое, что начальник дозора посадил его на лошадь и привез сюда.

Тиун опять замолчал, громко посапывая, отпил из кружки.

– Саксин сей был коневодом при брате главного татарского хана Батыя, – поставив кружку, продолжил рассказывать Корней. – Звать брата Шибан. Ездил саксин с ним даже на родину татар, которые именуют себя мунгалами. Вернулись сюда полтора года тому назад. Много порассказал про мунгалов и царство их. Но про то в другой раз. Главное же не в том. Провинился саксин перед своим хозяином: не уследил, напился любимый скакун Шибана студеной воды после скачки. Застудился жеребец. Ждать расправы саксин не стал. Той же ночью свел с пастбища лошадь, что получше, и ударился в бега. Но опять суть не в этом, а в том, что дней за пять до того собирались в главном татарском стане, том, что в низовьях Волги, где и он с Шибаном жил, главные татарские начальники на большой совет. Что там решили, рассказал саксину его хозяин, будучи под хмелем.

Корней снова замолчал, переводя дух. Опять отпил квасу.

– Ну, не томи, – не выдержал князь Олег. – Что решили-то?

Князь Олег, прозванный в народе за редкостную красоту Красным, нетерпелив. Приходится он сыновцом князю Юрию по его старшему брату, бывшему великому рязанскому князю Ингварю Ингоревичу, умершему четыре года назад. Юрий Ингоревич дал ему в удел второй по величине город в княжестве – Переяславль-Рязанский.

Действительно, красив Олег: высок, силен, гибок, ладен лицом, белокур волосом. Как похожи меж собой, словно братья, Коловрат с Могутой, так, говорят, похожи друг на друга Олег и Ратислав. Ну да с ними понятно, посчитали они родство еще давно. Оказалось, братья в четвертом колене. И немудрено: рязанские, пронские, муромские князья все вышли из одного корня.

А тиун тем временем, потомив еще чуток, внезапно потерял всю свою степенность и выпалил:

– Решили татарове этой осенью идти на Русь набегом. И ударят попервой по нашей Рязани. Так, во всяком случае, предлагает Батый. Кто-то из царевичей, пришедших из их главного царства, предлагает другое, но Батый имеет большое влияние, говорят, может разговаривать с самим небом, которое у них заместо главного бога. Потому, видать, будет по его.

В комнате повисло ошеломленное молчание. Нет, татарского набега ждали, к нему готовились, но… Каждый надеялся в глуби души: может, минует стороной сие зло. Ан нет, не миновало.

Молчание нарушил великий князь. Он, конечно, уже знал о том, что поведал беглый саксин, потому имел время новость эту принять и обдумать.

– Может, и врет бегунец, – хлопнув ладонью по столу, произнес он. – Юрий Владимирский не первый год сносится с татарами. И послы Батыя бывали у него не раз. Пишет князь Юрий, что не хотят татары с Русью воевать. Булгар пожгли-порезали, так это мстили за гибель своих в Бараньей битве. Потому просили и владимирцев не мешаться в их распрю. Юрий и не стал, хоть булгары не раз ему союз против татар предлагали. Половцев били, так они их своими конюхами считают и просто к покорности приводят. А потом, говорят, на угров пойдут. Король их хана Котяна со всей его ордой на своей земле укрыл, такого татары ему не простят.

– С нами-то ни о чем не договаривались, – опять подал голос князь Олег. – Вот и вдарят.

– Мы под Владимиром ходим, – возвысил голос Юрий Ингоревич. – Забыли? А вот князь владимирский помнит. И татар о том упредил. Так что напасть на нас – напасть на Владимир.

– Хитры, говорят, татары, – это сказал уже Коловрат. – Помните, как они разделили аланов с половцами пятнадцать лет назад, а потом разбили поодиночке? А ведь тоже говорили половцам, что не нападут. Да и башкирдов с булгарами. Теперь владимирскому князю говорят, что побьют только булгар, а его не тронут. Булгар побили, теперь, видать, наш черед! – последнюю фразу он почти выкрикнул.

– Не горячись, воевода! – повысил голос князь Юрий.

Коловрат замолчал, склонил голову, но в глазах его продолжали гореть упрямые огоньки.

– Может, ты и прав, – помолчав, уже помягче сказал князь. Не мог он долго сердиться на любимого воеводу. – Что делать предлагаешь?

Коловрат глубоко вздохнул, успокаиваясь, и заговорил:

– Готовиться надо к отпору, княже. Запасы в городе пополнить на случай осады, стены, валы подновить, разослать посыльных по уделам да боярским поместьям. Пусть готовят воев и будут в полной готовности встать по первому зову под твои стяги. А главное, оповестить Юрия Всеволодовича Владимирского о том, что узнали. Да и в Чернигов надо гонцов послать. Я чаю, не откажет твой шурин в помощи, ежели что.

– Вот тут как раз не больно уверен, – проворчал Юрий Ингоревич. – Сам знаешь: Михаил Черниговский и Изяслав Киевский уж который год как грызутся с князьями галицкими, братьями Даниилом да Васильком Романовичами. И поляков, и половцев в свою замятню втянули. А тут о прошлом годе еще и брат Юрия Владимирского Ярослав туда вмешался. Киев занял. Сидит теперь на великом киевском столе. Войско изрядное из Владимира туда увел. Так что не до помощи нам теперь Михаилу Всеволодовичу.

– Да какие усобицы, когда вся Русь в опасности от иноплеменного нашествия, – не выдержав, стукнул кулаком по столу князь Федор. – Замиряться надо да сообща отпор давать.

Горяч Федор. Двадцать четыре весны исполнилось наследнику рязанского престола недавно. Высокого роста, широкий в плечах, лицо – кровь с молоком, темно-каштановые волнистые волосы, аккуратно подстриженная бородка. На два года он моложе Ратьши. Но пока жил тот при княжьем дворе, близко сошлись они, будучи еще подростками. Подружились и дружили до сих пор, делясь при встречах самым сокровенным. Жалко, встречи стали редкими.

– То легче сказать, чем сделать, – тяжело вздохнул великий князь. – Ну да попробовать все же надо. Упредить, опять же. У татар войско, по слухам, большое. Могут и по Чернигову тоже ударить. Князю владимирскому отписать, конечно, тож. Ну и Коловрат правильно сказал: готовиться надо.

Он повернулся к тысяцкому Будимиру.

– Что там с городовыми стенами, стражей городовой, оружием для ратников? Люди как из полка городового? Давно сбор-смотр был?

Тысяцкий, крупный матерый мужик за сорок с бородой-лопатой, лежащей на груди, повел могучими плечами и степенно ответил:

– А что стены? Стены в порядке. Трех лет не прошло, как всем миром подновляли. И валы тож. Рвы углубляли, опять же. Боевого железа хватает, хранится как должно. Припасы надобно бы пополнить. Ну да урожай нынче хорош, быстро клети набьем. А по людям…

Будимир пожал плечами.

– По весне учили, как положено. Осенью тоже поучим, ежели успеем. Ничего, княже, народ у нас боевой. С копьем-топором с детства обучен управляться, отобьемся, не впервой.

Князь Юрий кивнул.