Никлас Григорьевич Бурлак

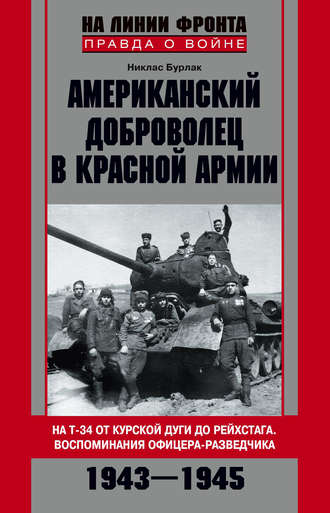

Американский доброволец в Красной Армии. На Т-34 от Курской дуги до Рейсхтага. Воспоминания офицера-разведчика. 1943–1945

15 апреля 1943 года. Курск, железнодорожная станция

В очередной раз, как сказала бы моя мама, «с Божией помощью», ночь прошла без единого авианалета. Но на станции Курская мы увидели истинное лицо войны.

…Наш эшелон целый час стоял примерно в 10 или 15 километрах от станции, ожидая открытия семафора. Когда же мы прибыли в Курск, то поняли, что нам повезло. Мне показалось, что я оказался в разбомбленной Гернике, о которой знал по репродукции картины Пикассо. Изуродованные тела убитых людей и лошадей, искалеченные солдаты, кричавшие и стонавшие; бьющийся в предсмертных конвульсиях скот, гражданские и военные санитары, тащившие на носилках окровавленных людей.

Как рассказали нам очевидцы, за час до прибытия нашего состава, в 6.30 утра, начался полуторачасовой авианалет. Немецкие самолеты первой волны атаковали фугасными бомбами вагоны с пополнением, с лошадьми и скотом, платформы с боевой техникой. Второй волной над станцией пронеслись немецкие истребители-мессеры, расстреливая солдат, которые, рассредоточиваясь, отбежали от вагонов. Третья волна самолетов противника сбрасывала зажигательные бомбы, чтобы на путях заполыхало все, что могло гореть.

Но нас тоже ждало нелегкое испытание. Едва наш эшелон остановился и новобранцы вышли из вагонов, как вокруг снова раздалось: «Воздух! Воздух! Воздух!» Люди на станции и мы – прибывшие из Москвы новобранцы, как нас учили в Ельце, бросились бежать в разные стороны как можно дальше от нашего эшелона. Я, услышав над головой, как мне казалось, душераздирающий вой бомбы или бомб, бросился на сложенные штабелем старые прогнившие шпалы и словно влип в них. Обхватил голову руками, наивно полагая, что так смогу защитить ее от осколков. С тревогой следил за проносящимися надо мной самолетами с фашистскими крестами на боках; мне казалось, что все бомбы, которые они сбрасывали, летят прямиком на меня. Невозможно передать то ощущение: ты видишь, как прямо на тебя летят вражеские самолеты, а в руках нет никакого оружия, и ты не в траншее, окопе или бомбоубежище, а на совершенно открытом месте. Я ощущал, как от взрывов бомб подо мной содрогаются шпалы и сама земля. Впервые в жизни я горько пожалел о том, что толком не запомнил ни одной молитвы, которым старалась обучить меня моя дорогая мама. Я думал в тот момент: если меня здесь сразу разнесет в клочья одна из немецких бомб, значит, так тому и быть, но боже упаси остаться без руки, ноги, остаться на всю оставшуюся жизнь слепым или глухим.

Не помню точно, как долго длилась эта адская пытка. Она казалась мне бесконечной.

Тех, что остались после налета живыми, включая меня, было трудно узнать: куда девался наш юношеский задор, стремление поскорее оказаться на передовой? Все были перепачканные с головы до ног, перепуганные насмерть и оглохшие…

Когда нас наконец смогли собрать и построить неподалеку от горящего складского помещения, мы с ужасом узнали, что потеряли убитыми и тяжелоранеными примерно треть личного состава. Вскоре родители погибших 17– и 18-летних пареньков, подумал я, получат похоронки, в которых будет написано: «Ваш сын пал смертью храбрых в боях за Советскую Родину»…

Моя голова кружилась, сердце колотилось, мысли путались. Я какое-то время только и мог, что мысленно себе твердить: «Никто тебя не гнал в эту военную спецшколу из Актюбинска, никто не заставлял идти в партизанский отряд, и никто тебя после госпиталя не вынуждал избавляться от своего паспорта и бежать во Фрунзенский райвоенкомат записываться добровольцем. Ты сам этого хотел! Ты сам, глупый, к этому стремился с июня 1941 года. Надо было оставаться в Актюбинске и спокойно рисовать афиши до самого конца это проклятой войны, после чего на законном основании вернуться к себе на родину, в Америку!»

Неподалеку от нас стояли наши командиры и о чем-то горячо спорили. В нашем строю послышались злые, раздражительные реплики: «Какого хрена они нас держат возле этой чертовой станции?! У немцев здесь ведь наверняка полно шпионов-корректировщиков! Чем так стоять и ждать нового налета, надо быстрее валить отсюда!»

Наконец нам скомандовали «Шагом марш!» и повели от станции по улицам Курска. Вокруг были остовы домов с косо висящими кое-где балконами и горы битого кирпича. Мы видели пожилых женщин, стариков и детишек, копающихся в свалках в поисках того, что уцелело, – сковородок, металлических кроватей, обломков мебели, а может быть, и какой-нибудь еды.

Курск всегда был важным железнодорожным узлом, принимавшим эшелоны с войсками и техникой для Центрального фронта, и поэтому немцы бомбили станцию и днем и ночью.

Я прохожу по улицам твоим,

Где каждый камень – памятник героям.

Вот на фасаде надпись: «Отстоим!»

А сверху «р» добавлено: «Отстроим!»

Эти строки написал Самуил Маршак 9 февраля 1943 года, в день освобождения Курска… Но это будет потом… А я продолжу свой рассказ о апрельских событиях 43-го.

Один из парней нашего маршевого батальона, как оказалось, родился и жил в Курске до войны. Он произносил название своего родного города не так, как мы, а с протяжным «у-у». «Ку-у-урск». По его словам, до оккупации немцами в городе было 250 тысяч жителей. Но, проходя по улицам города, мы видели совсем немного гражданских людей.

16 апреля 1943 года. Утро в сосновом бору

Вчера вечером опять бомбили железнодорожную станцию. Мы находились километрах в десяти от нее, но мне всю ночь мерещились в полусне вопли, стоны и брань раненых, ржание лошадей и крики санитаров. Появлялся и Сашок со своей мамой…

В подвале было очень холодно, мы притащили туда с улицы автомобильные покрышки и жгли их всю ночь, чтобы хоть немного согреться. Спали все в густом черном дыму. Утром не могли узнать друг друга: лица у всех были покрыты слоем черной сажи. Все мы, включая командиров, были теперь похожи на макеевских шахтеров после шестичасовой смены в забое.

Сажу с лиц и рук смыли с трудом. После завтрака, состоявшего из одного черного сухаря, кусочка колбасы, брикета «кондёра» и котелка чая, объявили общее построение. Нашего Сашка никто не видел ни на станции, ни в подвале, ни при этом построении. Его гитару во время бомбежки наверняка разнесло вдребезги вместе с нашей теплушкой.

Колонной в четыре сотни человек мы двинулись за город в южном направлении. Молча и понуро прошли километров десять с одним привалом.

Наконец показался сосновый бор, где нас ожидала группа молодых санитарок в белых халатах и три пожилых санитара-парикмахера. Они стояли возле пяти дезкамер и примитивных душевых установок. Командовала этим хозяйством красивая девушка с роскошными волосами, в ладно пригнанной по фигуре офицерской форме с белыми медицинскими погонами на плечах. На погонах было по одной полоске и по одной малой звездочке, означавшей, что она младший лейтенант медицинской службы.

Всем нам, включая майора Фастова, она приказала (именно приказала) раздеться догола и сложить все, включая портянки, обмотки, обувь и даже вещмешки и пилотки, в дезкамеры, после чего выстроиться в очередь к парикмахерам. Те вскоре начали нас не просто стричь под нулёвку, но и брить те части тела, где росли волосы.

То, что во всех частях Красной армии вшей боялись как черт ладана, мне было понятно. Ведь во время Гражданской войны от вшей – прямых виновников страшного сыпного тифа – погибло больше миллиона красноармейцев и белогвардейцев. Из-за тифа по дороге с Кавказа в Москву умер один из самых талантливых американских военных журналистов и писателей – автор книги «Десять дней, которые потрясли мир» Джон Рид. (Кстати, когда мой Пап однажды в советской библиотеке попросил книгу Джона Рида на русском языке, то получил потрясший его ответ: «Разве вы, товарищ, не знаете, что эта книга запрещена к выдаче лично Иосифом Виссарионовичем?»)

Мы, оказывается, не просто завшивели в теплушках на старой соломе, мы еще, как оказалось, ухитрились завести на своем теле особых вшей, которых некоторые из нас называли «веселыми ребятами». Эти «веселые ребята» забирались повсюду, где у людей растут волосы. Вот и пришлось мне расстаться с моим чубом, тонкими модными усиками и даже бровями. Ну и на кого я стал похож? Подумать стыдно!

Сидя у парикмахера, я заметил на гимнастерке девушки, младшего лейтенанта медицинской службы, боевой орден Красной Звезды и очень престижную солдатскую медаль «За отвагу». Невероятно! Я спросил у парикмахера, который меня «обрабатывал»:

– Что это у нее? За какие дела такие боевые награды?

– Она, парень, в битве под Сталинградом вытащила из-под огня около сотни наших бойцов и командиров. Тяжело раненных. Награды эти ей генерал Рокоссовский вручал лично!

– До чего же она красивая! – не удержался я.

– Красавица, да не про твою честь, парень! Ты посмотри на тех боевых офицеров, которые за вами приехали на «Фордах». На груди у них целые иконостасы. Видишь, как они на нее заглядываются!

После парикмахера был ужасно холодный душ с миниатюрными кусочками хозяйственного мыла. Потом все мы, голые, сели на бревна и как завороженные, во все глаза глядели на младшего лейтенанта медицинской службы. Кого-то мне она напоминала – красавицу с такой же пышной прической, очаровательными очами и лицом краше, чем у Моны Лизы Леонардо да Винчи или Венеры Милосской. Я наконец вспомнил! Младший лейтенант медслужбы была копией самой яркой американской кинозвезды 30-х и начала 40-х годов – Дины Дурбин.

Мой старший брат Майк – художник – получал из Америки цветные журналы. В них были ее большие портреты. Появлялись они и на обложках голливудских журналов. Ее портреты были способны заворожить любого – от мала до велика, в полном смысле этого слова. Я помню, какое потрясающее впечатление одна ее большая цветная фотография производила на моего четырехмесячного племянника – Валерика. Если мы с ним в доме оставались одни и Валерик начинал плакать, то я, отложив занятия по русской граматике, показывал ему большой цветной портрет Дины, – и он умолкал. Но как-то раз он сильно капризничал, и тогда я придумал, что надо сделать для того, чтобы он не мешал мне учить уроки (а делал я это лежа на диване). Я вырезал из журнала портрет Дины Дурбин, наклеил его на картонку, прикрепил его на веревочках над головкой Валерика, привязал к портрету леску, конец которой протянул к дивану и петелькой накинул себе на большой палец ноги; как только Валерик начинал орать, я шевелил большим пальцем, леска покачивала портрет Дины, и Валерик мгновенно засыпал. Голливудская дива оказывала на малыша прямо-таки магическое действие! И не только на него, на четырехмесячного ребенка. Я рисовал ее прекрасное лицо в своих тетрадях и учебниках, на классных досках и на стенах школы. Я влюбил в нее всех своих одноклассников в макеевской средней школе № 6: Шурку Воробьева, Вильку Любарского и многих других.

В сосновом бору южнее Курска, глядя на девушку – младшего лейтенанта медицинской службы, очень похожую на американскую кинозвезду Дину Дурбин, я вспомнил сон, который приснился мне в Макеевке, еще перед войной.

…Перед отъездом из Америки вся наша семья стояла на пристани Нью-Йорка и фотографировалась на фоне огромного четырехтрубного океанского лайнера «Мавритания», похожего на печально известный «Титаник». На мне был дорогой и необыкновенно красивый шерстяной светло-серый костюм-тройка: спортивного покроя пиджак, жилетка и бриджи; и еще: новая белая рубашка, черный галстук-бабочка и черные, похожие на лаковые полуботинки. Все это мне купили впервые в жизни за немалые по тем временам деньги: 10 долларов 99 центов. Для меня подобная одежда была пределом мечтаний, так как всю жизнь в Америке я носил только то, что Пап для меня перешивал после старших братьев Майка и Джона. И вот в то самое время, когда мы фотографировались, откуда-то появилась кинозвезда Дина Дурбин, подошла к нам и, глядя на меня, воскликнула:

– Боже мой, Никки, ты в этом одеянии смотришься на миллион долларов! Уверена, – оживленно продолжала она, – что в стране большевиков, куда вы собираетесь ехать на этой «Мавритании», все девчонки в красных косынках, увидев тебя в этом одеянии, будут у твоих ног!

Наконец из дезкамер мы получили свою униформу, мятую так, будто стадо коров всю ночь ее жевало. Одевшись, выстроились в длинную очередь на регистрацию к столу, за которым сидела она – советская Дина Дурбин.

Я стоял в очереди и мучительно искал способ обратить ее внимание на себя. Да, нелегко это было. Вся форма измята, чуба нет, усов нет, бровей тоже нет, уши торчат, как у барана… Когда передо мной оставалось три человека, в мою бедную башку пришла блестящая идея: прежде чем очаровательная младший лейтенант поднимет на меня свои очи, я протяну ей свою красноармейскую книжку, где на фотографии, сделанной еще в Актюбинске, я выглядел сносно. Пускай сначала посмотрит, каким я был сравнительно недавно, а потом уже на меня оскубленного. Так я и поступил.

Она посмотрела на фотографию, на мое имя и произнесла:

– Никлас? Никлас… какое красивое имя!

Она подняла на меня глаза, и в голове у меня прозвучала строка из украинской песни, которую пел в Америке мой Пап: «Ой, очi, очi! Очi дiвочi, дэ вы навчились зводить людий?» Я, честно говоря, никогда не думал, что имя мое красивое, хотя мне было еще в Америке известно, что последнего царя в России звали Nicholas II и что супруга императора Александра звала его как моя мама меня: Nicky.

Дина Дурбин, улыбаясь, спросила меня:

– Откуда у вас такое красивое имя?

Я расправил плечи, вытянулся по стойке «смирно», отдал честь и, щелкнув каблуками, отрапортовал:

– От мамы и папы, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы!

Она снова одарила меня своей божественной улыбкой и произнесла – негромко и мягко:

– Вольно. – Затем спросила: – Ваша гражданская специальность, Никлас?

– Художник, товарищ гвардии старший… Простите, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы! – Потом добавил к сказанному: – Точнее, я был художником-рекламистом Актюбинского областного кинотеатра «Культ-Фронт», товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы! – А еще через секунду добавил: – Рисовал звезд советского кино: Любовь Орлову, Зою Федорову, Валентину Серову на огромных рекламных щитах, сделанных из фанеры.

Чарующе улыбаясь, советская Дина Дурбин спросила:

– А меня вы нарисуете, Никлас? – Она так мило произнесла мое имя, что я подумал: может быть, в Союзе оно действительно звучит чуть ли не царственно красиво?

– С огромным удовольствием, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы, – ответил я. – Только скажите, где и когда.

В это время у меня мелькнула мысль: все, милая моя Дина! Ты, кажется, попалась!

В очереди товарищи мои занервничали.

– Я вас сама найду, Никлас, – тихо произнесла она. – Не сомневайтесь, Никлас, непременно найду!

17 апреля 1943 года. В лесах

Вчера мы прибыли в расположение танкового корпуса генерала Богданова, и здесь нас впервые накормили горячей перловой кашей с тушенкой. Какой же вкусной показалась нам эта еда! Ребята приговаривали: мол, ничего вкуснее в жизни не ели! Мне же эта тушенка напомнила мое американское детство. Что-то похожее на эту кашу бывало у нас иногда дома в Бетлехеме.

– Откуда такая вкусная тушенка? – спрашивали поваров ребята.

– А! Так это – «улыбка президента Рузвельта», – охотно отвечали повара.

Вот в чем дело! – обрадовался я. Это, значит, еще одно проявление действительной помощи Красной армии со стороны США и президента страны.

Ночевать нам предстояло в большом – и тоже американского производства – тенте. Ни кроватей, ни матрасов, ни печек в нем не было, лишь голая земля. И все же – лучше так, чем в маленьких палатках. Матрасами, подушками, простынями и одеялами нам стали вещмешки и шинели. Под головой – вещмешок, половина шинели – под тобой, половина – сверху, вот и все! Спать было холодно, как в том памятном курском подвале. Чтобы согреться, мы прижимались друг к другу плотно всей «шеренгой» из тридцати человек, и это помогало. Но если кто-то из крайних поворачивался на другой бок, то же самое приходилось делать и всем остальным. Так и поворачивались туда-сюда всю ночь. Причем не просыпаясь при этом. Интересный феномен!

После построения нам представили капитана Жихарева – командира разведтанковой роты в бригаде 9-го танкового корпуса под командованием генерала Богданова. На груди капитана Жихарева мы увидели гвардейский знак, два ордена Боевого Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.

– Прошу внимания! – произнес он зычным командирским голосом. – Кто из вас желает служить в танковой разведке нашего соединения, три шага впе-р-ред!

Все стояли не шелохнувшись.

В чем дело? – поразился я. То ли не поняли, что было сказано четко и ясно, то ли… В теплушке все были такими храбрыми, а здесь, после первого крещения на станции Курская, у всех что – поджилки затряслись?

В тот момент мне подумалось: а если бы здесь, сейчас, перед нашим строем, находилась гвардии младший лейтенант медицинской службы с боевыми наградами на груди: «За отвагу» и «Красной Звездой» – и она смотрела на всех нас, – вышел бы кто-нибудь три шага вперед? Я вспомнил нашего Сашка и подумал: он бы наверняка вышел! Ведь одаренные люди вроде него не показывают страха. Такие, как Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский… и мой американский герой – Джо Хилл – всегда идут впереди…

Но что делать мне, который добровольно пошел в Московскую военную школу Центрального штаба партизанского движения? Ответ для меня был очевиден. Я сделал три шага вперед, повернулся лицом к строю и встал по стойке «смирно». Пристально смотрел в глаза оставшимся в строю. Выйдет еще кто-нибудь или нет?

Вышли еще два парня.

Капитан Жихарев подошел ко мне и спросил:

– Где проходил военную подготовку?

– В одной из московских военных школ, товарищ гвардии капитан! – доложил я по форме. О том, что это совсекретная партизанская школа, я сказать не мог – с меня взяли подписку о неразглашении.

– Рацией, ключом, морзянкой владеете? – Капитан задавал вопросы «в десятку».

– Так точно, товарищ гвардии капитан!

Он посмотрел на меня с уважением.

– Из танковых орудий стрелять приходилось?

– Немного, товарищ гвардии капитан!

– Возьмите в тенте свой вещмешок и садитесь на переднее сиденье моего «Виллиса». Ясно? – Он посмотрел на тех двоих, что сделали три шага вперед из строя после меня, и приказал: – Вы тоже!

Капитан усадил их на заднее сиденье, меня – на переднее, рядом с собой. Включил зажигание, машина тронулась с места, и мы поехали в глубь леса, в расположение его разведроты.

В тот же день Жихарев назначил меня стрелком-радистом на одну из своих T-34-76. Моими товарищами по экипажу стала забавная троица: коротышка Николай Хромов – наш командир танка, долговязый сержант Федор Филиппов – механик-водитель по кличке Длинный, и Колобок – младший сержант Иван Кирпо, заряжающий.

18 мая 1943 года. Лес к западу от Курска

Где же ты, моя милая «советская Дина Дурбин»? Ты же обещала найти меня… На западе, в 60 километрах от нас – фронт, а в 20 километрах на востоке, у нас в тылу – Курск. Южнее, в 150 километрах – Белгород. Севернее, в 100 километрах – Орел. Странно: со стороны фронта на западе не слышно ни стрельбы, ни разрывов снарядов или бомб. А в тылу, со стороны Курска, почти каждую ночь доносится гул и грохот мощных взрывов. Нетрудно догадаться, что там чуть ли не каждую ночь немцы бомбят ту самую станцию, куда прибывают эшелоны с живой силой и техникой для Центрального фронта. Месяц назад мы прошли через этот ад, эту Гернику.

Моя сестра Энн написала нам из Америки в 1939 году о том, что ее муж Артур – американский доброволец, воевавший против фашистов в бригаде Авраама Линкольна в Испании, – видел прекрасную Гернику до того, как город разбомбили немецкие самолеты. Видел он и то, что от нее осталось после…

У нас – новобранцев, переживших бомбежку на станции Курская, – при воспоминании об увиденном сердце кровью обливалось. Ведь мы там потеряли треть нашего маршевого батальона – около двухсот мальчишек, не успевших даже нюхнуть пороха и сделать хоть один выстрел…

Все эти думы приходили мне в голову только утром и вечером, перед отбоем. Между завтраком и отбоем думать было невозможно. Руки, ноги, голова – от упражнений, занятий, дневных и ночных марш-бросков – все тело до такой степени уставало, что ни о чем, кроме дела, которым мы занимались, подумать было невозможно, никакой щелочки для посторонних мыслей не оставалось. И в таком напряженном режиме мы жили ежедневно полные 14 часов: усиленная зарядка, сборка и разборка, чистка и смазка спаренных пулеметов и откатного устройства 76-миллиметровой танковой пушки, проверка работы внутренней телефонной связи и обращение с ларингофонами, работа с телефонной радиосвязью на расстоянии 3, 5 и 10 километров, устранение обрыва гусеницы, замена траков, работа с топографическими картами и хождение по азимуту, практические стрельбы из танковых пулеметов и 76-миллиметровых орудий по движущимся целям на полигоне и, наконец, тактика танкового боя.

Мастером тактики был командир нашего взвода – гвардии старлей, одессит Олег Милюшев. Мы ему иногда пели: «Ты одессит, Милюш, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда-а! Ведь ты танкист, Милюш…» Он не обижался, ему нравилось любое воспоминание или простое упоминание о его родной Жемчужине у моря, как мне о Бетлехеме. У него на груди, кроме гвардейского знака, был, как и у нашего капитана Жихарева, орден Боевого Красного Знамени за битву под Москвой и орден Красной Звезды за Сталинград. Во время учебы по тактике боя он нам показывал слабые места немецких танков: гусеницы, катки, участки бортов.

– До прошлого года включительно, – говорил Милюшев, – мы могли из своих 76-миллиметровых орудий бронебойными снарядами прошивать башню любого немецкого танка насквозь. Они нас боялись. Но теперь они грозятся поставить на вооружение новые «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды». С ними сражаться с нашими 76-миллиметровыми орудиями будет наверняка куда сложнее. Нам теперь придется прятаться от их мощных орудий. Правда, они, говорят, не такие поворотливые, как наши Т-34, и не такие быстрые. Вот мы и должны научиться использовать эти преимущества.

Гвардии старлей Олег Милюшев был опытным командиром танкового взвода разведки. С ним всегда было интересно и полезно общаться, у него было чему поучиться. А нам нужно было осваивать технику, изучать тактику ведения танкового боя. Не менее трех раз в неделю нас поднимали глубокой ночью по тревоге, после чего мы шли на расстояние как минимум 3 километров в полной темноте: танковые экипажи впереди, а следом за нами мотопехота и десантники. Назывались эти броски «пеши по-танковому». Но мы их между собой называли «хождениями по мукам».

«Тяжело в учении – легко в бою», – повторял часто суворовское изречение капитан Жихарев. И потом добавлял свое: «Бои нам предстоят тоже неимоверно трудные…»

– Сегодня, сразу после ужина, – объявил нам однажды капитан Жихарев, – политчас проведет помполит комбрига – майор Петровский!

Жихарев дал ему блестящую характеристику.

– Представьте себе, – сказал он, – до начала битвы под Москвой, когда масса известных ученых эвакуировалась из столицы в Среднюю Азию, профессор, доктор исторических наук Петровский идет в народное ополчение рядовым бойцом. Однако очень скоро командование назначает его политруком в строевую часть в звании старшего лейтенанта. В боях под Сталинградом он уже комиссар полка в звании майора; а теперь профессор Петровский – помполит нашей танковой бригады и, по моему мнению, лучший лектор-международник, которого я когда-либо слышал.

Профессор Петровский с первых минут своего выступления захватил всеобщее внимание четкостью, простотой и увлекательностью изложения довольно сложной ситуации.

Говорил он неторопливо и негромко, но так, чтобы его одинаково четко понимали все, кто его слушал: русские, белорусы, украинцы, узбеки, казахи, грузины, латыши и другие представители союзных республик.

– Что мы знаем сегодня о нашем противнике? – задал вопрос Петровский и сам же начал отвечать на него: – В листовках, которые мы находим в карманах военнопленных, сказано, что 15 апреля 1943 года фюрер подписал приказ о наступательной операции под названием «Цитадель». Противник намерен двумя мощными группировками с севера от Орла и с юга от Белгорода окружить советские войска, сосредоточенные вокруг Курска. Фюрер считает, что это будет немецкий реванш за поражение под Сталинградом… Предстоят нелегкие бои, и вот почему вы каждый день по четырнадцать часов усиленно готовитесь, товарищи танкисты-разведчики.

Когда Петровский спросил, есть ли вопросы, руку поднял один из наших механиков-водителей, старший сержант Орлов. Он был старше всех нас. Большинство из нас были 18-, 19– и 20-летними мальчишками, ему же было тогда под сорок. Кто-то из ребят мне рассказал, что перед войной он был чуть ли не капитаном, но по чьему-то навету его разжаловали до звания старшего сержанта.

Орлов задал вопрос Петровскому о втором фронте.

– Если я правильно понял, то вы, товарищ старший сержант, хотите услышать мое мнение о том, почему наши союзники до сих пор не открыли второй фронт?

– Так точно, товарищ майор, – ответил Орлов.

– Что ж… – Петровский вынул из кармана небольшую записную книжку. – Предлагаю вам послушать две цитаты. Первая принадлежит бывшему послу Соединенных Штатов в Германии Уильяму Додду: «Клика американских банкиров и промышленников склонна на смену нашему демократическому правительству привести в Америку фашистов. Она (эта клика) работает в тесном взаимодействии с фашистским режимом Германии…» А вот следующая… 24 июня 1941 года, спустя два дня после нападения Германии на СССР, газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала выступление американского сенатора Гарри Трумэна. Читаю: «Если мы увидим, что побеждает Германия, надо будет помогать России, а если будет побеждать Россия, то надо помогать Германии. И пусть они перебьют как можно больше своих солдат в этой войне».

Признаюсь: прочитанное вслух Петровским тогда поразило меня до глубины души. Да, думаю, и многих моих боевых товарищей тоже. Честно говоря, мне не верилось. Нет, этого не может быть! – думал я. Да, конечно, американцы разные. Настоящим реакционером в моем родном городе был хозяин огромного металлургического завода «Бетлехем-Стилл» Чарли Шваб. Известно, что Генри Форд перед войной получил из рук Гитлера лично высшую награду Третьего рейха – какой-то фашистский крест. А знаменитый американский летчик, первым перелетевший через Атлантику на своем одномоторном самолете «Спирит оф Америка» и ставший после этого самым популярным человеком в начале 30-х годов XX века, уехал к Гитлеру, обучать немецких пилотов. Да, есть и такие. Но все же огромное большинство моих земляков совсем иные. Если выживу и вернусь на родину, зайду в Библиотеку конгресса США в Вашингтоне, найду тот номер газеты «Нью-Йорк таймс» и проверю, действительно ли сенатор Гарри Трумэн написал или сказал такую ужасную вещь».

Никто в нашей роте по-прежнему понятия не имел о том, что я – уроженец Соединенных Штатов Америки. Все считали меня парнем из Донбасса, а я помалкивал об Америке и о своей прежней учебе в совсекретной партизанской школе. Надолго ли это останется в тайне?