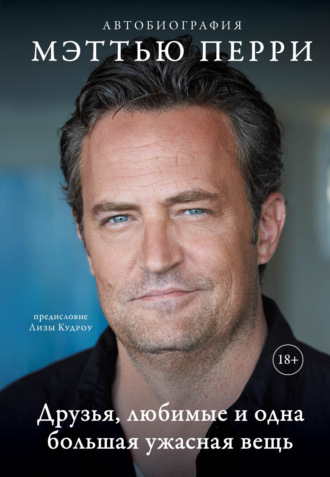

Мэттью Перри

Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь. Автобиография

Да, тогда я был бы счастлив. И диетическая кола была бы вкусной, а не просто нужной.

Без надлежащих препаратов я всю жизнь чувствовал себя не в себе и жаждал любви. Процитирую великого певца Рэнди Ньюмана: «Чтоб притвориться другим, мне нужно много лекарств». И думаю, не мне одному.

* * *

– Привет, Сюзанна дома?

– Да, а могу я сказать маме, кто звонит?

– Это Пьер.

Когда зазвонил телефон, мы с мамой наслаждались лучшим днем в нашей жизни. Мы целый день играли в игры – даже пытались играть в «Монополию», но это трудно, если вас всего двое. А потом, когда стемнело, мы нашли в нашем маленьком телевизоре фильм «Энни Холл» и смеялись до колик над тем, что домик героя Вуди Аллена находится рядом с парком аттракционов с русскими горками. (Я не понимал шуток о сексе и отношениях полов, но даже в восемь лет смог понять комичность сценки о человеке, который чихает в коробочку с белым порошком стоимостью $ 2000 за унцию.)

Это было мое самое любимое воспоминание детства – сидеть с мамой и смотреть этот фильм. Но сейчас звонил премьер-министр Канады, так что я снова был на грани ее потери. Когда мама взяла трубку, я услышал, как она «включила» свой профессиональный, ворчливый голос. Это был голос другого человека, некоей Сюзанны Перри, а не моей мамы.

Я выключил телевизор и пошел спать. Я укрылся с головой и (пока еще) без всяких барбитуратов беспокойно проспал до тех пор, пока рассвет не проник в окно моей спальни в Оттаве.

Помню, примерно в это же время я однажды увидел, как моя мать плачет на кухне, и подумал: почему она просто не выпьет? Понятия не имею, как я пришел к мысли о том, что человек, хлебнувший алкоголя, перестает плакать. Я, конечно, в свои восемь лет еще не пил (для этого пришлось ждать еще шесть лет!), но каким-то образом окружающая среда научила меня, что выпивка равносильна смеху и веселью. А еще она очень нужна тем, кто стремится избавиться от боли. Если мама плачет, то почему бы ей просто не выпить? Ведь тогда она напьется и не будет ничего чувствовать, верно?

Может быть, она плакала оттого, что мы все время переезжали? Монреаль, Оттава, Торонто… Хотя большую часть детства я прожил в Оттаве. Я много времени проводил в одиночестве; конечно, иногда со мной оставались няни, но они никогда не задерживались у нас подолгу, поэтому в конце концов я просто стал добавлять их к списку тех людей, которые меня бросили. И при этом я продолжал оставаться забавным, бойким, остроумным – просто для того, чтобы выжить.

Оказавшись рядом с Пьером Трюдо, моя красавица-мать мгновенно стала знаменитостью такого уровня, что ей предложили должность ведущей национальных новостей на канале Global Television в Торонто.

Эта работа открывала перед ней такие возможности, что она просто не могла от нее отказаться. Все шло неплохо до тех пор, пока однажды, рекламируя конкурс красоты, мама не сказала: «Уверена, что все мы еще залипнем на это зрелище». Это была забавная фраза – немного сюрреалистичная, поскольку произнесла ее победительница конкурса красоты… Но в тот же вечер ее уволили.

Я не был доволен переездом в Торонто. Почему? Ну, для начала, меня об этом никто не спрашивал. А еще мне не нравилось, что я больше никогда не увижу своих друзей. Моя мать в тот момент была на девятом месяце беременности и к тому времени вышла замуж за ведущего канадского тележурналиста Кита Моррисона – да, за того человека с пышной прической, который вел программу Dateline NBC. Меня даже выбрали на роль того, кто ведет невесту к алтарю. Это был странный выбор – странный и в прямом, и в переносном смысле.

Но зато вскоре после этого события у меня появилась красивейшая сестра! Кейтлин была невероятно милой, и я сразу же ее полюбил. Но теперь вокруг меня росла семья, частью которой я на самом деле никогда себя не чувствовал. Примерно в это же время я сделал сознательный выбор и сказал: «К черту все – каждый сам за себя». Вот тогда и начались проблемы. Отвратительное поведение. Хреновые оценки. Я начал курить. Я избил Джастина, сына Пьера Трюдо, – в будущем он тоже станет премьер-министром. Противостояние с ним я решил завершить только тогда, когда в его распоряжении оказалась целая армия. Я сделал выбор: жить головой, а не сердцем. С головой мне было безопаснее – ее было не так легко разбить. Во всяком случае, пока.

Я изменился. Научился быстро молоть языком и решил, что никто никогда не приблизится к моему сердцу. Никто.

И было мне тогда десять лет.

К тому времени, как я пошел в седьмой класс, мы вернулись в нашу родную Оттаву. Я начал понимать, какой силой обладает человек, который может смешить других. В Колледже Эшбери, а проще говоря, в моей средней школе для мальчиков в Оттаве в промежутках между занятиями мне каким-то образом удалось получить роль Рэкхема, «самого быстрого стрелка на Западе», в пьесе «Смерть и жизнь подлого Фитча», поставленной учителем драматического искусства нашего колледжа Грегом Симпсоном. Это была большая роль, и она мне очень понравилась именно тем, что я заставлял людей смеяться – для меня это было самое главное. Легкая рябь внимания переходит в волну, все родители, пришедшие на спектакль, притворяются, что интересуются игрой своих детей, но тут – бац! – на сцене появляется мальчик по фамилии Перри, который действительно может смешить людей! (Из всех наркотиков этот по-прежнему остается для меня самым эффективным – по крайней мере, в тех случаях, когда речь заходит о том, чтобы дарить радость.) Для меня было особенно важно стать звездой «Смерти и жизни подлого Фитча», потому что это давало мне ощущение успеха.

Меня очень заботил (да и сейчас заботит) вопрос о том, что думают обо мне незнакомые люди. На самом деле это одна из ключевых тем в моей жизни. Я помню, как умолял маму покрасить площадку на заднем дворе нашего дома в синий цвет, чтобы люди, которые пролетали над нами на самолетах и смотрели сверху на наш двор, думали, что у нас есть бассейн. И, может быть, в самолете найдется какой-нибудь «несовершеннолетний без сопровождения взрослых», который посмотрит вниз и утешится увиденным…

Несмотря на то что теперь я был старшим братом, я оставался плохим ребенком. Однажды перед Рождеством я перерыл все шкафы, чтобы посмотреть, какие у меня будут подарки; я также воровал деньги, курил все больше и больше, а мои оценки в школе становились все хуже. В какой-то момент учителя поставили мой стол лицом к стене в задней части класса, потому что я много болтал и тратил все свое время не на то, чтобы усваивать уроки, а на то, чтобы смешить людей. Один из учителей, доктор Уэбб, как-то сказал: «Если ты и дальше будешь так себя вести, то никогда ничего не добьешься». (Должен признаться, что когда я получил журнал People с моей фотографией на обложке, то отправил один экземпляр доктору Уэббу с надписью: «Похоже, вы были неправы». Наверное, я поступил очень грубо…)

Но я это сделал.

Мои дерьмовые оценки по всем предметам компенсировались тем, что я прекрасно играл в теннис и входил в национальный рейтинг теннисистов.

Дедушка начал учить меня играть в теннис, когда мне было четыре года. К восьми годам я уже знал, что могу победить его, но не делал этого: я ждал, пока мне исполнится десять. Я играл в теннис по восемь-десять часов каждый день, я часами отрабатывал удары в стенку, представляя себя первой ракеткой мира Джимми Коннорсом. Я в деталях разбирал геймы и сеты, я помнил каждый удар Коннорса и каждый ответный удар Джона Макинроя. Я тренировался бить по мячу, который шел на уровне груди, я подрезал мяч струнами ракетки, я учился заводить ракетку далеко за спину, как будто я кладу ее в рюкзак. Для меня это был всего лишь вопрос времени: я обязательно выйду на лужайку Уимблдона, мило и скромно кивая обожающим меня болельщикам, я буду разминаться перед матчем в пять сетов с самим Макинроем. Я буду терпеливо ждать, пока он отругает некоторых бездушных британских судей. Наконец, я ударом слева через весь корт поставлю точку в финальном матче и выиграю турнир. А потом я поцелую золотой трофей и выпью бокал Robinsons Barley Water (ячменная вода от компании Robinsons – это напиток, настолько далекий от Dr Pepper, что мне он должен понравиться). Ну и конечно, на мою победу обратит внимание мама…

(Финал Уимблдона 1982 года, в котором Джимми Коннорс с небольшим преимуществом выиграл у столь любимого мной Джона Макинроя, был и остается моим любимым матчем всех времен. Портрет Джимми-победителя украсил тогда обложку журнала Sports Illustrated, и эта фотография висит у меня в рамке на стене и по сей день. Я ли был им или он стал мной – так или иначе, в тот день мы оба выиграли.)

В реальном мире я играл в теннис в Rockcliffe Lawn Tennis Club в Оттаве. В клубе было принято ходить во всем белом. В какой-то момент у входа в клуб даже висела вывеска, на которой было написано «только для белых», но потом кто-то догадался, что она может создать о клубе превратное представление. (Вывеску быстро сменили на «только в белом», и клуб продолжил свою деятельность.) В нем было восемь кортов; в основном их занимали пожилые люди, а я целыми днями отирался там на тот случай, если кто-то не придет или кому-то понадобится четвертый партнер – и тогда я смогу помочь. Старшие любили меня за то, что я попадал по каждому мячу, но, с другой стороны, их раздражал мой сумасшедший характер. Я бросал ракетку, я матерился и свирепел, а если сильно проигрывал, то начинал рыдать. Обычно после плача я успокаивался, возвращался на корт и выигрывал. Обычно последовательность событий складывалась так: первый сет проигран… 5:1 не в мою пользу… счет в гейме – 0:40. И тут я начинал злиться, рыдать и в итоге выигрывал матч за три партии. Когда я плакал, то думал о том, что обязательно выиграю; более того, я знал, что выиграю, потому что победа была нужна мне больше, чем другим.

К четырнадцати годам я уже числился в национальном теннисном рейтинге Канады, но в это же время начали происходить и еще кое-какие события.

* * *

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, я впервые попробовал алкоголь. Видит бог, я сдерживался, сколько мог…

В то время я часто тусовался с братьями Мюррей, Крисом и Брайаном. Примерно в третьем классе мы ради прикола выработали собственную манеру речи, в которой все предложения начинались со слов «ну разве может…». «Ну разве можно быть круче?», или «Ну разве может быть на свете более злой учитель?», или «Ну разве они смогут нас задержать?». Вы легко опознаете интонацию, с которой произносились эти реплики, если являетесь поклонником сериала «Друзья» или вообще следили за тем, как говорят в Америке последние два десятка лет. (Я не думаю, что будет преувеличением предположить, что это Чендлер Бинг изменил манеру речи американцев.) Для справки: эта трансформация напрямую восходила к Мэттью Перри, Крису Мюррею и Брайану Мюррею, которые в 1980-е годы бездельничали в Канаде. И только я на этом деле разбогател. К счастью, Крис и Брайан никогда на меня за это не обижались – они до сих пор остаются для меня самыми дорогими и веселыми друзьями.

Однажды ночью мы втроем тусовались на заднем дворе моего дома. В доме никого не было; наверху лучи солнца пробивались сквозь тучи, и никто из нас не догадывался, что скоро произойдет какое-то чрезвычайно важное событие. Я тоже лежал на грязной канадской траве и ни о чем таком не подозревал.

Ну разве можно настолько не иметь понятия о?..

Короче, мы решили выпить. Не помню, чья это была идея. Так или иначе, никто из нас не представлял, во что ввязывается. У нас была упаковка из шести банок пива Budweiser и бутылка белого вина Andrès Baby Duck. Я выбрал вино, а братья Мюррей предпочли пиво. Кстати, все это происходило на открытом воздухе – мы сидели у меня во дворе. Моих родителей не было дома (большой сюрприз!), и процесс пошел!

Через пятнадцать минут алкоголь закончился. Результат: братья Мюррей все вокруг меня заблевали, а я… я просто лежал на траве и чувствовал, что со мной что-то случилось. Произошло то, что физически и ментально отличало меня от моих собратьев. Я лежал на спине, в траве и грязи, окруженный свежей блевотиной Мюрреев, и вдруг понял, что впервые в жизни меня ничего не беспокоит. Мир обрел смысл; он больше не был скрюченным и сумасшедшим. Я был полностью умиротворенным. Я никогда не был более счастлив, чем в тот момент. «А вот и ответ, – подумал я. – Это то, чего мне не хватало. Наверное, это и есть то, что нормальные люди чувствуют все время. У меня нет проблем. Все ушло. Мне не нужно ничье внимание. Обо мне заботятся, я в порядке».

Я погрузился в состояние блаженства. В течение этих трех часов у меня не было никаких проблем. Меня никто не бросал; я не ссорился с мамой; я хорошо учился в школе; я не задавался вопросом, что такое жизнь и каково мое место в ней. Все это ушло.

Зная то, что я знаю сейчас о прогрессирующем характере наркозависимости, я удивлен тем, что не напился на следующий вечер, да и через день ничего такого тоже не произошло. Я чего-то ждал, но бич алкоголизма не успел нанести по мне удар, меня еще не зацепило. Так что та первая ночь не привела к регулярному пьянству, но, вероятно, посеяла его семена.

Я понял, в чем был ключ к решению моих проблем: мне не хватало духовных ориентиров и способности радоваться чему бы то ни было. Но в то же время я быстро попадал в зависимость. Как сложилась такая токсичная комбинация, я не могу понять и сейчас.

Конечно, в то время я этого не знал, но быстро выяснил, что без возбуждения и опьянения я был неспособен ничем наслаждаться. Для психического расстройства в виде потери чувства радости и наслаждения существует специальный диковинный термин – ангедония[8]. На открытие и понимание этого слова и этого чувства я был готов потратить миллионы в центрах терапии и лечения. Может быть, я именно потому выигрывал теннисные матчи только тогда, когда я был на грани проигрыша. Может быть, именно поэтому я сделал все, что сделал. Ангедония… Кстати, именно таким было поначалу рабочее название моего любимого фильма, который мы смотрели вместе с мамой, – картины «Энни Холл», фильма Вуди Аллена. Вуди знает в этом толк. Вуди меня понимает.

* * *

Дома дела шли все хуже и хуже. У моей мамы была замечательная новая семья с Китом. У них появилась на свет Эмили, белокурая и хорошенькая, словно куколка. Я полюбил ее мгновенно – так же, как и Кейтлин. Тем не менее я очень часто оказывался вне этой семьи и заглядывал внутрь нее, как тот ребенок, который летит где-то в облаках без сопровождения взрослых. Мы с мамой все время ссорились; я был счастлив только на теннисном корте, но и там я злился или рыдал – даже когда выигрывал. И что же оставалось делать парню?

Входи, папа. Да, я захотел узнать тебя получше. Пришло время большой географии.

* * *

Да, Лос-Анджелес, мой отец и новая жизнь звали меня, но мне было пятнадцать лет, и отъезд разорвал бы и жизнь дома, и сердце мамы. Но ведь она не спрашивала меня, можно ли ей выйти замуж за Кита, переехать в Торонто и родить двоих детей… А в Канаде я злился, рыдал и пил, мы были на ножах с мамой, я не был полноценным членом семьи, я отвратительно учился в школе, и кто знает, может, мне все равно скоро придется переезжать. И да, черт возьми, ребенок хочет узнать своего отца.

Я решил уехать. Мои родители тоже обсуждали этот вопрос, но с другой точки зрения: «А не будет ли в Лос-Анджелесе легче делать карьеру теннисиста?» (Как я потом узнал, в Южной Калифорнии я, скорее всего, уже стал бы солидным клубным игроком, поскольку там можно играть в теннис 365 дней в году – в отличие от Канады, где вам повезет, если вы успеете разыграться за ту пару месяцев, пока страна не погрузилась в вечную мерзлоту.) Но даже с учетом этого аргумента мое решение поехать в Лос-Анджелес вызвало большой разрыв в жизненной ткани моей семьи.

Ночь перед поездкой я провел в подвале нашего дома. Эта ночь оказалась одной из худших в моей жизни. Вверху, в самом доме, закипал ад; стучали двери, люди шипели друг на друга, время от времени начинали кричать, постоянно ходили взад-вперед, одна из девочек плакала, и никто не мог ее остановить. Мои дедушка и бабушка время от времени спускались в подвал и кричали на меня; кричала и плакала наверху моя мать. Потом заплакали все дети разом, потом заорали мои бабушка с дедушкой, а за ними и дети. А я сидел внизу – немой, покинутый, решительный, оставшийся без сопровождения взрослых и напуганный. Трое очень влиятельных взрослых снова и снова приходили в подвал и говорили мне, что, уезжая, я разбиваю их сердца. Но у меня не было выбора; здесь мне было плохо. Я был сломлен.

Сломлен? Нет, скрючен.

На следующее утро моя мать была так любезна, что совершила очень трудную для нее поездку: она отвезла меня в аэропорт и смотрела, как я улетаю от нее до конца ее жизни. Как у меня хватило смелости совершить это путешествие, я до сих пор не понимаю. И до сих пор сомневаюсь, правильно ли я поступил.

Еще будучи «несовершеннолетним без сопровождения взрослых», но уже профессионалом в своем деле, я полетел в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с отцом. Я был так напуган, что даже вечно шумящий Голливуд не смог меня успокоить. Скоро, очень скоро я увижу огни большого города – и у меня снова будет отец.

Интерлюдия. Нью-Йорк

Первое, что я сделал, вернувшись домой после пяти месяцев, проведенных в больнице, – это закурил сигарету. После всего этого кошмара ощущения от вдоха и дыма, устремившегося в легкие, были похожи на впечатления от первой сигареты в моей жизни. Да что там, это было похоже на то, что я снова вернулся домой.

Я больше не чувствовал Боли – серьезная операция на желудке привела к образованию рубцовой ткани, что, в свою очередь, заставило мой желудок чувствовать себя так, будто я 24 часа в сутки, 7 дней в неделю делаю приседания на полную растяжку. Но в сравнении с прошлой Болью это была не боль, а скорее раздражение.

Но вот этого никому не нужно было знать, поэтому я заявил всем, что мне очень-очень больно. Для чего? Для того чтобы получить оксиконтин. Довольно скоро 80 миллиграммов оксиконтина в день, которые я заполучил обманным путем, перестали работать, и мне нужно было увеличить дозу. Когда я попросил об этом врачей, они сказали «нет»; когда же я позвонил наркодилеру, тот сказал «да». Теперь все, что мне нужно было сделать, – это придумать способ спуститься на сорок этажей из моего пентхауса за 20 миллионов долларов так, чтобы этого не заметила Эрин. (Богом клянусь, я купил этот пентхаус только потому, что именно в таком домике жил Брюс Уэйн в фильме «Темный рыцарь».)

В течение следующего месяца я пытался сделать это четыре раза, и, как вы уже догадались, меня ловили – тоже четыре раза. Я ужасно на это злился. Естественно, «сверху» поступил звонок о том, что этому человеку нужно снова отправляться в центр реабилитации.

После разрыва кишечника мне сделали первую операцию, после которой мне пришлось носить весьма симпатичный мешочек под названием калоприемник, который я даже не мог снять. Мне предстояла вторая операция по удалению этого мешочка, и между двумя операциями мне запретили курить (у курильщиков, как правило, шрамы выглядят намного уродливее, чем у прочих пациентов, – отсюда и ограничение). Ну, и были такие мелочи, как отсутствие у меня двух передних зубов, – я неудачно надкусил кусочек тоста с арахисовым маслом, зубы треснули, а исправить их я не успел.

Мне пришлось задать прямой вопрос: вы что, просите меня отказаться от наркотиков и одновременно бросить курить? Мне плевать на шрамы; я курильщик со стажем, но для меня это невыполнимая просьба. Это означало, что я должен был отправиться в реабилитационный центр в Нью-Йорке, где меня одновременно отлучат и от оксиконтина, и от табака. Мне стало страшно.

Когда я попал в реабилитационный центр, то на время детоксикации мне давали субутекс[9], что, как оказалось, было не так уж плохо. Я зашел в свою палату, и начался отсчет времени. К четвертому дню процедуры я сходил с ума – это всегда был самый тяжелый день. Я понял, что к курению тут относятся серьезно. Мне обещали, что во время детокса я смогу курить, но как только я поднялся к себе на третий этаж, курение мне запретили.

Они так настаивали на этой мере, что меня заперли в здании центра, чтобы я не мог выбраться наружу. Результат: я сижу в палате на третьем этаже; вдалеке шумит Нью-Йорк, который занимается своими повседневными делами, в то время как его любимый актер, звезда саркастичного ситкома, снова жарится в аду. Прислушавшись, я заметил, что глубоко подо мной ходит метро – все эти маршруты F, R, 4, 5, 6. А может быть, этот грохот вызывало что-то другое, что-то непрошеное, ужасающее и неудержимое?

Скоро я убедился в том, что данный реабилитационный центр является тюрьмой. Это была настоящая тюрьма, не похожая на ту, которую я придумал себе раньше. Красный кирпич, черные железные прутья. Да… Каким-то образом я нашел себе дорогу в тюрьму. Я никогда не нарушал закон – ну, если точнее, то никогда не попадался, – но тем не менее я нахожусь здесь, я в тюрьме, в доме D из фильма «Тайны прошлого». Без двух передних зубов я даже был похож на каторжника, а каждый куратор представлялся мне надзирателем. Мне казалось, что и кормить меня скоро будут через окошко в запертой двери.

Я возненавидел это место. Им нечему было меня учить! Я проходил сеансы такой терапии с восемнадцати лет, и, честно говоря, к этому моменту мне больше не нужно было лечение – мне нужны были два передних зуба и прочный мешочек калоприемника, который бы не рвался. Когда я говорю о том, что просыпался весь в собственном дерьме, нужно учитывать, что происходило это не раз и не два, а раз пятьдесят-шестьдесят. Тут я заметил и еще одно, новое явление: если калоприемник не рвался, я после пробуждения еще секунд тридцать наслаждался атмосферой свободы, медленно вытесняя сон из глаз, но затем реальность моей ситуации поражала настолько, что я рыдал так, что мне бы позавидовала даже Мэрил Стрип.

Да, а еще мне была нужна сигарета. Разве я об этом не говорил?

На четвертый день, когда я сидел в своей комнате и занимался бог знает чем, меня вдруг что-то ударило – не знаю, что. Меня как будто пронзило изнутри. Несмотря на то что я находился на терапии более тридцати лет, так что ничему новому она меня научить не могла, мне все равно нужно было что-то сделать, чтобы отвлечься от никотина. Поэтому я вышел из своей камеры и стал бродить по коридору. Бродить бесцельно – я понятия не имел, что я делаю и куда иду.

Думаю, я пытался выйти за пределы собственного тела.

Я знал, что все терапевты находятся этажом ниже меня, но решил пропустить лифт и спуститься туда по лестнице. Я и тогда толком не понимал, что происходит, и до сих пор не могу описать, что происходило, кроме того, что я был в такой панике, в таком смятении, в таком состоянии помрачения сознания… Я снова испытывал сильную боль – не Боль, но что-то очень близкое к ней. Полная путаница в голове. Очень хочется курить. Итак, я остановился на лестничной площадке, подумал обо всех годах агонии, о том, что двор так и не покрасили в синий цвет, о гребаном Пьере Трюдо и о том, что я был тогда и остаюсь и сейчас «несовершеннолетним без сопровождения взрослых».

Мне казалось, будто все отвратительные стороны моей жизни предстали передо мной одновременно.

Я никогда не смогу полностью объяснить, что произошло дальше, но вдруг я начал биться головой о стену со всей возможной для человека силой. Пятнадцать – ноль. БАЦ! Тридцать – ноль. БАЦ! Сорок – ноль. БАЦ! Гейм. Эйс за эйсом, удар с лета за безупречным ударом с лета… Моя голова – мяч, стена – цементный корт, всюду боль от резких ударов… Я тянусь вверх, я разбиваю голову о стену… Кровь на цементном полу и на стене, и все такое. Над моим лицом, завершая турнир «Большого шлема», замаячило лицо судьи. Он кричал: «ГЕЙМ, СЕТ И МАТЧ! БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ! ШЕСТЬ – НОЛЬ, НУЖНА ЛЮБОВЬ! ШЕСТЬ – НОЛЬ. УЖАСНАЯ ЛЮБОВЬ!»

Повсюду была кровь.

Примерно после восьми таких отупляющих ударов кто-то из медсестер меня услышал, остановил и задал единственный логичный вопрос:

– А зачем ты это делаешь?

Я посмотрел на нее, как Рокки Бальбоа в одной из последних сцен фильма, и сказал:

– Потому что я не смог придумать ничего лучше.

Лестничная клетка.