Мег Элисон

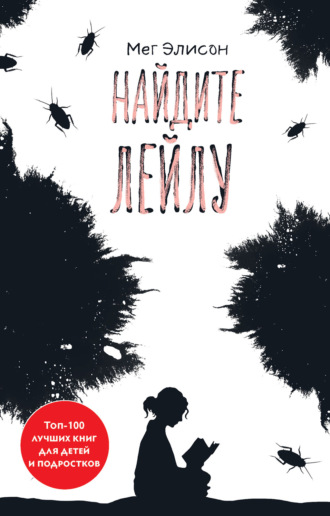

Найдите Лейлу

У Энди все зубы в «Фрут ролл-ап». Интересно, есть на кухне еще хоть что-нибудь кроме фруктовой пастилы?

– Я хочу посмотреть телевизор.

– Ну-ну, удачи.

Он куксится, пиная воздух.

Я жду, пока он чем-нибудь займется и затихнет, и на цыпочках ухожу.

Иду в нашу спальню, чтобы пробраться оттуда в свое тайное убежище. Под окном стоит ящик для молочной тары, стекло заклеено фольгой. Окно приоткрыто, ровно настолько, чтобы пролезть. Там, по ту сторону, – тишина и спокойствие. Если Энди совсем заскучает, он меня найдет. Он может прийти в любой момент. Времени уже мало. Мне нужно, чтобы он был чем-то занят, а что ему делать без телевизора.

Да пошло оно все.

Я разворачиваюсь и вижу, как он пытается разъединить две плотно сцепленные детальки лего. Это может занять его на какое-то время, но уже темнеет. Как только он не сможет ничего разглядеть – то все. Ничего другого не останется, как лечь спать, а он не устал. И я не устала. Ну, по крайней мере, спать не хочется. Надо что-то придумать.

– Ладно, Энди. Пошли в бассейн.

Он бросается искать плавки. Я раздеваюсь и натягиваю на себя голубой купальник из секонд-хенда, все еще влажный и холодный со вчерашнего дня, и сразу покрываюсь мурашками.

Мы идем к бассейну нашего жилого комплекса и ужинаем снеками из установленного там автомата. Пересчитываем свою мелочь и выбираем маленькую банку чипсов «Принглс» и большую пачку жевательного мармелада «Твизлерс». Плаваем несколько часов. Вода в бассейне теплая и мутная. На дне валяются монетки и обломки яиц с сюрпризом. В бассейне хоть слабо, но ловится вайфай, и я пишу в твиттере, что у меня ночной заплыв. Нормальный подросток так бы и поступил, верно? Оставляю телефон на стуле и плаваю с Энди, слежу, чтобы не лез на глубину. Мы болтаем о том, как здорово, что ворота, на которые запирается бассейн, сломались и их можно открыть, просто наступив на нижнюю перекладину. Спорим, кто может дольше не дышать, и обсуждаем, как классно плавать на спине. Сегодня вечером, кроме нас, в бассейне никого. Но мы все равно осторожны.

Мы не говорим о своей квартире, темной, без электричества и, похоже, снова без газа. Не говорим о том, как давно заклинило входную дверь и как страшно каждый день забираться через окно. Энди не спрашивает, когда мама придет домой, и это очень хорошо. Потому что я понятия не имею.

21 ч. 45 мин.

На этот раз долго воевать, чтобы вытащить его из воды, не приходится. Я выбираюсь из бассейна, обхватываю себя от холода руками и говорю ему, что пора. Он вылезает через пару минут и точно так же обхватывает себя ручонками. Пара изо рта не видно, но пальцы посинели, а волосы висят сосульками на лице. Полотенец нет. Мы идем домой как пингвины – руки-ноги вместе, не сгибая колени, спиной к ветру.

Я проталкиваю его в окно и лезу сама, медленно и особенно осторожно – потому что совершенно мокрая, и снова, как уже тысячу раз, представляю, как падаю вниз. Я не падаю, но угол кондиционера оставляет на голом бедре длинную неприятную царапину. Сквозь нее просачиваются капли крови, остается надеяться, что хлорки на коже достаточно для дезинфекции. Кровь, бактерии, неопределенность. Такова жизнь.

На этот раз я зажигаю только одну свечку. Мы бросаем купальник и плавки на пол и ищем, в чем лечь спать. Я нахожу большую футболку, всю в логотипах газировки, Энди – какие-то трусы или шорты. Непонятно, да и неважно.

Мы медленно забираемся по лесенке на мою кровать-чердак. Каждый держится только одной рукой. Потому что у меня в другой руке свечка, а у него книжка. Он, как и каждый вечер, читает мне вслух, а я вожу пальцем по космическим узорам на матрасе и думаю о далеких приключениях. Мы лежим под одеялом, свернувшись калачиком, и он смеется над забавными местами в книжке. Так и не спрашивает, когда она придет домой.

Наверное, ему уже тоже все равно.

Вторник, 2 ч. 56 мин.

Кажется, это она. На минуту я задерживаю дыхание. Свеча потухла, Энди не просыпался. Я слышу щелчок зажигалки, чуть позже чувствую запах дыма.

Мама дома.

Вторник, 11 ч. 36 мин.

У меня самый отстойный телефон.

Справа от меня – новенький айфон. Длинный, тонкий, стильный. Прямо как парень, у которого он в руках. Он листает профили девчонок. Некоторых я знаю.

Слева – новый андроид. Блестящий и яркий. И девочка, которая его держит, даже не пытается его спрятать. Весь класс таращится в телефоны. Никому ни до чего нет дела.

Перед нами сидит мистер Рэли. Прямо сейчас рассказывает об однодольных или двудольных. На большом экране – изображения листьев. Я не особо слежу, что там он говорит, но знаю, что он поглядывает на треснувший экран своего старого айфона, когда смотрит себе на коленку, хмурится или улыбается.

У меня в кармане безымянное подобие телефона. С летних каникул даже минуты нормально не показывает. Работает, только когда есть вайфай, но, наверное, школа знает: будь здесь вайфай, все не вылезали бы из чатов и ютьюба. И все-таки я ставлю заряжать его на ночь, чтобы маленькой кривой камерой хоть что-то фотографировать и хоть как-то следить за временем. Когда я хочу, чтобы меня никто не трогал, я вытаскиваю его из кармана и делаю вид, что пишу сообщение. У меня заготовлен набор смешных и злобных отговорок на случай, если кто-то спросит мой номер. Мне не звонят.

Пестики, тычинки, чашелистики. Я открываю в телефоне папку с фотографиями и просматриваю последние, с прошлой недели. Где мы с Кристи едим картошку фри в кафешке «Джек в коробке» рядом со школой. Кристи принимают за старшеклассницу, а меня – хоть я и на год старше – нет. Такова жизнь.

Размытый снимок жимолости крупным планом, потом – розы. Цветы напоминают мне, что иногда надо поднимать голову и смотреть на мистера Рэли. Как раз вовремя, потому что он смотрит прямо на меня.

– Лейла?

Понятия не имею, о чем он сейчас:

– Простите, какой вопрос?

Одной рукой выключаю телефон и медленно кладу в карман.

Рэли вздыхает:

– Как называется эта округлая часть цветка на слайде?

На секунду бросаю взгляд на экран. Перевожу взгляд на учителя:

– Чашечка.

– Верно. Спасибо. Постарайся не отвлекаться.

Я краснею. Айфон справа исчез. Андроид слева даже не дрогнул.

Я задерживаюсь после урока. Рэли – отличный парень, и мне неловко перед ним.

– Простите, что отвлеклась, мистер Рэли. Я читаю все, что положено, и делаю домашнюю работу. Просто замечталась.

Он улыбается своей коленке.

– Ладно, увидимся позже, – говорю я, делая шаг к двери.

Когда я поворачиваюсь, он приходит в себя:

– Эй, Лейла. Вернись. Извини, нужно было кое-что проверить. Так что ты хотела? Почему тебя не было два дня на прошлой неделе? У тебя все хорошо?

На его лице выражение вежливой озабоченности. Я узна́ю это выражение где угодно – это значит, что взрослый беспокоится, но не может ничем помочь.

– Все нормально. Просто болела. Но я все равно сдала тест в пятницу на пять, так что не страшно.

– Да, думаю, не страшно. Но все-таки ты…

Боже, перестань на меня смотреть. Пожалуйста, не замечай, что я обмотала туфли скотчем и что мои джинсы уже месяц не стираны. Пожалуйста, скажи, что я нарочно уродую себя этой рубашкой, а не случайно так вышло. Пожалуйста, даже не смотри на мои волосы.

Я уставилась в пол.

– Все в порядке? – У него слишком добрый и мягкий голос.

Мой ответ готов, он всегда готов, можно даже не спрашивать и не задумываться.

– Да, все отлично.

Он пытается заглянуть мне в глаза, но я не могу на него смотреть.

– Знаешь, я ни разу не видел твою маму, – говорит Рэли. – Она никогда не ходит на родительские собрания. Подписала документы, чтобы тебя зачислили в класс с углубленным изучением предметов, и все. А так я даже ни одного электронного письма от нее не получал.

Она подписала это, как подписывала и все остальные наши документы еще с того времени, как Энди пошел в детский сад, – моей рукой. Мне что, еще и письма учителям за нее писать? Другие родители пишут? И о чем они спрашивают?

– Она просто все время работает, мистер Рэли. Ей не до этого.

Он наклоняет голову под таким углом, что его огромный нос кажется еще больше. Его черные глаза смотрят в мои, и снова это выражение обеспокоенности и закрадывающейся жалости. Если бы я, как кальмар, могла выстрелить чернилами из своей железы и уплыть, я бы так и сделала.

– Ладно. Только обязательно дай знать, если я могу чем-нибудь…

Где-то раздается виброзвонок, и он снова хмурится на свои коленки.

– Как скажете, мистер Рэли.

Наконец-то я могу сбежать.

Обед

Обед Кристи меня просто убивает. Убивает каждый день, так что я уже как минимум тысячу раз умирала от голода.

Обед ей собирает мама, и он больше похож на рекламу в журнале, чем на настоящую еду. Сегодня это бенто-ланч – коробочка с бурым рисом и креветками, розовыми, просто идеальными. В одном маленьком отделении салат из морской капусты, в другом – дольки апельсина. Еще у нее с собой пакетик чипсов из капусты кейл, правда, он не уместился в коробочку.

Кристи съедает чуть-чуть риса с креветками – и выкидывает все из коробки в мусорный бак. Она даже не притронется к салату из морской капусты, потому что он застревает в брекетах. Так что в помойку его. Сейчас она съест все кейловые чипсы, повторяя, что только они ей и нравятся.

– Из всего, что эта стерва мне кладет, чипсы – единственное, что можно есть. Хрум, хрум, хрум.

Сегодня школьный обед – это спагетти, посыпанные сыром, похожим на перхоть. Консервированные персики в качестве десерта и пакет молока. Каждый день я изо всех сил пытаюсь жевать медленно, изображая безразличие. Посмотрев, как Кристи жахнула ланч-бокс с чудесным обедом в урну, я понимаю, что сегодня, старайся не старайся, у меня не выйдет.

– Как думаешь, я нравлюсь Эмерсону? – Она поглядывает на Эмерсона Беркли, смахивающего на гота-красавчика. Он сидит в другом конце столовой. Как всегда, с книгой.

– Может быть. Помнишь, тогда, на геометрии, ему показался очень смешным твой комикс.

Я ем спагетти, а сама думаю о ее салате из морской капусты.

Кристи корчит гримаску:

– Это было чуть ли не год назад. Я уже и не рисую.

– Да, но ты должна рисовать.

Теперь я гляжу на Эмерсона, на его черную куртку, черную кожу, черные волосы и черную подводку для глаз. Он похож на рок-звезду, из тех, что легко приютит собаку без лапы.

– Что?

Я снова перевожу взгляд на Кристи. Ее распирает от злости. Почему – не понимаю.

– Комиксы. Тебе надо снова этим заняться. Они были очень классные, помнишь, Эмерсон сказал…

Ее лицо краснеет, даже багровеет под ярко-рыжими волосами. Боже, сейчас начнется.

– Ты же знаешь, что я больше не рисую комиксы с тех пор, как мой папа переехал! Я же тебе говорила, что никогда больше не буду рисовать, после того как к нам въехал Шон. Эти комиксы были о моей семье, а теперь моей семьи больше нет!

На покрасневшие зеленые глаза наворачиваются слезы. Но не проливаются.

Характер у Кристи как у льва. Panthera leo leo – берберийский лев, король рева, но лентяй. Он любит порычать, чтобы его заметили, но сам ничего предпринимать не собирается. Будет ждать, пока кто-нибудь другой поработает за него.

– Прости, Крис. Я не хотела… Только пыталась тебе доказать, что ты нравишься Эмерсону. Вот и все. Уверена, так и есть.

Теперь она перед выбором. Стать львицей и переключить разговор на мальчиков, которым она нравится (ее любимая тема), или продолжить бесконечную истерику по поводу развода родителей. Я смотрю на нее, пока она решает, что предпочесть.

Она достает маленькое розовое зеркальце и промакивает салфеткой под глазами.

– Думаю, я точно ему нравлюсь. Думаю, ты права. Хоть ты и сказала это так бессердечно.

Она подводит глаза коричневым карандашом, охорашивается и опять пялится на кошмарно одетого парня из девичьих грез. Эмерсон уходит, и ей снова скучно.

На моем подносе пусто. Мне безумно хочется провести пальцем по остаткам томатного соуса в самом большом прямоугольном отделении и облизать его, но я сдерживаюсь.

– Наверное, тебе не понять, каково это, – хнычет она.

– Что? – Я смотрю туда, где только что сидел Эмерсон. Если она думает, что я не знаю, каково втюриться в мальчика, в которого втюрены все, то паршивая она лучшая подруга.

– Моя жизнь. Ты не знаешь, каково пройти через развод. Как это ломает твою жизнь. Каково видеть своего отца только по выходным и жить с каким-то придурком, за которого вышла замуж твоя мать. Ты не понимаешь, как это тяжело. Вот почему тебе все равно, что я чувствую.

– Я же извинилась. – Я стараюсь ответить как можно дружелюбнее.

Она опять смотрится в зеркало:

– Никто не понимает. Даже моя лучшая подруга.

Она права. Не понимаю.

17 ч. 40 мин.

Иногда кажется, что Кристи зовет меня к себе, только чтобы было кому пожаловаться на жизнь.

Она подключает свой телефон к колонкам, врубает какую-то эмо-группу и предлагает сесть на кровать. У нее бледно-розовое постельное белье. Наверху балдахин с крошечными светящимися в темноте звездочками, которые прикрепила ее мама. И, если лежать в темноте на спине, создается ощущение, что мы в своей собственной, безопасной, нежно-розовой вселенной.

По дому разносится аромат блинчиков с корицей.

Кристи переодевается в длинную черную юбку и черную кожаную куртку, которая ей, мягко говоря, велика.

– Ладно, послушай вот это:

Сын дождя и ветра

С берега без света,

Ты – загадка с именем

Старого поэта.

Затем меняет голос с поэтичного на нормальный.

– Дошло? Это потому что его зовут Эмерсон, как того чувака[2].

– Да, дошло. Тонко.

– Спасибо!

Она широко улыбается, но тут же снова принимает серьезный напыщенный вид. Поднимает руки в черных кожаных рукавах и, чуть раскачиваясь, читает:

– Дикий темный ангел

С черным крылом,

Темной звездой светишь

В мире пустом.

– У тебя повторяется слово темный.

Она хмурится и заглядывает в листок бумаги на бледно-розовом письменном столе.

Мама Кристи, Бетти, стучит в дверь. Говорит, не открывая ее:

– Дорогая, вы готовы ужинать примерно через полчасика?

– Ага, мам.

Кристи достает новый красивый лист бумаги.

– Хорошо, буду ждать вас внизу.

Пока Кристи стоит ко мне спиной, я осматриваю комнату. Ее коллекция обуви валяется в полном беспорядке на дне шкафа, но одежда висит ровно. У нее пар сорок джинсов. На всех стенах постеры, она крепит их такой специальной голубой липкой лентой, которая не пачкает бледно-розовые стены. Я пытаюсь представить, как выглядела бы эта комната, будь она моей. Что, если бы Бетти была моей мамой и комната была бы бледно-зеленой, и этот макбук, который обычно лежит на полу, был бы моим?

Нет, я бы никогда не оставила его на полу. Если бы у меня был собственный бледно-зеленый письменный стол.

– Эй, Кристи?

Она даже не оборачивается:

– Что?

– Слушай, а если я сделаю это сейчас? Твоя мама сказала, у нас есть вроде полчаса, а ты занята своими стихами. Давай?

– Ага, валяй. Мое все – в нижнем ящике, бери сама, – рассеянно говорит она.

Я уже почти вышла, когда она спрашивает:

– Чем можно заменить «темный»?

– Мрачный, – отвечаю я, не замедляя шаг.

Кристи ненавидит свою ванную, потому что она принадлежит не только ей. У мамы и отчима своя, в спальне, и есть еще одна – для гостей, внизу. А здесь ванная Кристи и ее старшей сестры Карли. Карли поступила в Стэнфорд, так что вполне можно сказать, что пользуется ванной только Кристи.

Я сказала Кристи, что хочу попробовать впервые побрить ноги, но что мама не разрешит мне сделать это дома. Ей очень понравилось, что я наконец побрею свои, как она выражается, горилльи ноги, и она пригласила меня к себе на ужин.

В нижнем ящике в куче разного барахла я нахожу ее розовые бритвы и крем для бритья. Поворачиваюсь к глубокой белой ванне и долго вожусь с краном, чтобы из него наконец потекла горячая вода. Тяну за рычажок, чтобы закрыть слив, и раздеваюсь. Забираюсь внутрь, вода обжигает мне пальцы ног. Выпрыгиваю назад. Снова возня с кранами и отчаянное размешивание воды ногой, пока температура не становится терпимой.

Поглядывая на часы, я быстро мою голову и наношу расческой на волосы один из кондиционеров Кристи. Оставляю эту скользкую штуку ненадолго на голове. Вытаскиваю одну ногу из воды и щедро намазываю кремом для бритья. Так ли это трудно?

Веду бритвой вверх от щиколотки, как показывают в рекламе. Другой вопрос – с какой силой давить. Мне кажется, что я уже наловчилась, когда в ванную вдруг входит Бетти.

– Ой, прости, Лейла! Я не знала, что ты здесь. Я просто ищу, что постирать.

Она наклоняется за моей одеждой.

– Подождите, не надо. Это моя. Она мне нужна.

Она смотрит на джинсы и нижнее белье, которое подхватила с плиточного пола, и переводит взгляд на меня:

– Может, ты позволишь мне бросить это в стирку, милая?

Снова этот слишком добрый голос.

Я сижу со скрещенными на груди руками и хочу, чтобы она вышла, но это же ее дом. Хочу, чтобы она положила мою одежду на место, хотя, конечно, было бы здорово ее постирать. Мне просто больше нечего надеть.

С таким же обеспокоенным лицом, как мистер Рэли, теперь смотрит на меня она.

– Я могу принести тебе что-нибудь из своих вещей, пока все постирается. Это недолго.

Я молчу. Не знаю, что ответить.

Она наклоняется и поднимает еще мою футболку и спортивный лифчик двухлетней давности, заношенный и уже расползающийся.

– Лейла… Возможно, мама тебе что-то не рассказывала. О гигиене.

Интересно, насколько сложно утопиться в ванне?

По лицу заметно: она поняла, что мне безумно неловко.

– Я только хочу, чтобы ты знала: ты можешь говорить со мной обо всем.

Она разворачивается и уходит. Когда за ней закрывается дверь, я изучаю свою ногу.

Со щиколотки в воду капает кровь.

За ужином на мне ее желтый спортивный костюм. Кристи посмеивается, но ни о чем не спрашивает. Она счастлива, что отчим работает сегодня допоздна. Долго ковыряется в тарелке и пьет кофе, только чтобы позлить маму. Я обожаю кофе, но в доме Бетти его не пью. Знаю, что это ее расстраивает.

Кристи не интересуется, как прошло мое первое бритье.

20 ч. 00 мин.

После еще двух читок поэзии Кристи и порции мороженого я иду домой в чистой одежде. Странное ощущение, но приятное.

Я забираюсь по кондиционеру через окно. У нас горит свет. Мама на диване в кольцах дыма. Энди на полу, в окружении смятых оберток от тако. Бубнит телевизор.

– Мама принесла нам тако, но тебя не было, и я все покушал, – говорит Энди.

– Ничего страшного, что ты все скушал, я поела у Кристи.

Мама говорит, не глядя в мою сторону:

– Сегодня мне на работу звонили из школы. Опять. Ты отправляешь его в школу в грязной одежде. Опять. Кто-то должен мне помогать.

– Чтобы постирать, мне нужны четвертаки, мам.

Она ничего не отвечает, но я знаю, что завтра или послезавтра где-нибудь увижу две монетки по двадцать пять центов.

Я прохожу мимо Энди в сторону нашей спальни. В коридоре под ногами тут же начинает хлюпать, значит, в ванной снова потоп. Со вздохом открываю дверь.

Думаю, все началось с того, что три месяца назад засорилась раковина. Мама взяла разводной ключ и отвинтила шланг под раковиной, но там что-то сломалось, и она не смогла привинтить его назад. Тогда она поставила под раковину большое белое ведро, потому что кран течет, а воде надо куда-то деваться. Через несколько дней мама поняла, что ведро будет наполняться, пока кто-нибудь не станет выливать из него воду. Но к концу дня его уже не поднять – слишком тяжело. Тогда она принесла кусок садового шланга. И теперь раз или два в день кто-то должен отсасывать воздух из шланга, чтобы из него потекла вода, и бросать конец в ванну, чтобы она туда сливалась.

Когда я говорю «кто-то», я имею в виду себя. Энди все забывает. А мама ни с чем не может справиться.

Это называется откачка, и я умею это делать давно, с тех пор, как мама научила меня красть бензин из чужих машин. Я подношу шланг ко рту, вдыхаю запах плесени. Уговариваю себя, что не замечаю этого, и подсасываю воздух, пока не чувствую, что по шлангу идет вода. Не успеваю оторваться и тут же набираю полный рот холодной воды. Выплевываю ее в ванну, куда уже сливается вода из ведра.

Никто толком не знает, как работает сифон. Очень сложный процесс, связанный с гравитацией, давлением и сцеплением молекул. Ученый по имени Бернулли однажды вроде все объяснил, но в целом вопросы еще остались. Думаю, я знаю об этом довольно много.

Рядом с нашей входной дверью лежит стопка газет высотой почти с мой рост. Раз в пару дней мама приносит новые. Не знаю, откуда у нее такая идея, но все продолжается так давно, что я уже привыкла. Как и залезать через окно. Я подхожу к этой стопке и набираю целую охапку. Разбрасываю газеты по полу, свежая бумага ложится поверх старого слоя по всему мокрому коридору.

Вода поднялась уже сантиметров на пятнадцать. Намокшие газеты разбухают, типографская краска расплывается, бумага медленно разлагается. Когда я босиком иду по дому, холодная вода неприятно хлюпает, щиколотки все в черных брызгах. После моих манипуляций с газетами пол на несколько минут становится сухим и почти твердым. Если не смотреть и не нюхать, вроде даже и неплохо.