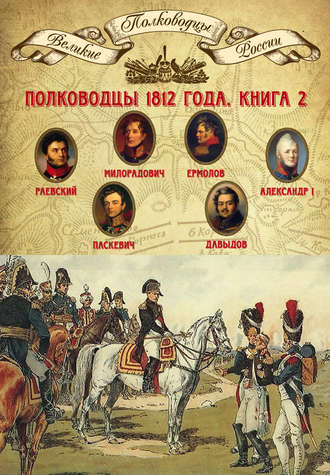

Полководцы 1812 года. Книга 2. Николай Раевский, Михаил Милорадович, Алексей Ермолов, Александр I Благословенный, Иван Паскевич, Денис Давыдов

Редактор кандидат исторических наук Н. А. Копылов

Редактор-составитель доктор исторических наук М. Ю. Мягков

© ИД «Комсомольская правда», 2014 год.

© ИД «Российское военно-историческое общество», 2014 год.

Раевский Николай Николаевич

14 сентября 1771–16 сентября 1829

В Зимнем дворце в Петербурге в 1819 г. началось создание «Военной галереи», где помещены портреты свыше трехсот генералов, участников Отечественной войны 1812 года. Они были написаны английским художником Доу и его помощниками. А. С. Пушкин отозвался о ней следующими строками:

У русского царя в чертогах есть палата:

Она не золотом, не бархатом богата;

Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;

Но сверху донизу, во всю длину, кругом,

Своею кистию свободной и широкой

Ее разрисовал художник быстроокой.

Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон,

Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,

Ни плясок, ни охот, – а все плащи, да шпаги,

Да лица, полные воинственной отваги.

Толпою тесною художник поместил

Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью двенадцатого года.

Н. Н. Раевский навечно занял в этой галерее свое особое почетное место.

Сражения и победы

Русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии (1813).

«Свидетель Екатерининского века, памятник двенадцатого года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлекает к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества», – сказал о нем Пушкин.

Николай Николаевич Раевский родился в селе Болтышка Чигиринского уезда Киевской губернии. Его отец Николай Семенович, тридцатилетний герой, боевой полковник, о подвигах которого был наслышан сам фельдмаршал Румянцев, умер в 1771 г. от ран в Яссах в самые драматические дни первой екатерининской русско-турецкой войны 1768–1774 гг., так и не узнав о рождении сына. Так, на примерах павших в бою закладывались военные традиции семьи Раевских. Судьбу отца повторил его старший сын, любимец Суворова Александр Николаевич, погибший в 1790 г. в победном штурме Измаила, когда с отрядом смельчаков прорвал турецкую оборону. Николай стал достойным продолжателем дела отца и старшего брата.

Будучи внучатым племянником знаменитого фаворита императрицы Екатерины II Г. А. Потемкина и воспитываясь в доме деда по матери сенатора Н. Б. Самойлова, Николай Раевский получил прекрасное домашнее образование. В 1774 г., по обычаям того времени, был приписан сержантом к Семеновскому гвардейскому полку, куда и поступил служить в чине прапорщика в 1786 году. Всемогущий фаворит так наставлял сидящего у него на коленях внучатого племянника: «…Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем…» Вскоре юному Раевскому довелось понюхать пороху, приняв участие в войне с Турцией 1787–1791 гг. При этом протекция главнокомандующего русской армии, влиятельного Потемкина была весьма кстати, хотя фельдмаршал прикомандировал его к одному из казачьих полков с приказом «употреблять в службу как простого казака, а потом уже по чину поручика гвардии».

Он быстро продвигается по службе, и уже к 1793 г. 22-летний Раевский, награжденный орденами Святого Георгия IV степени и Святого Владимира IV степени, имеет чин полковника, а вскоре получает под командование Нижегородский драгунский полк, расквартированный в Молдавии. Под его начало служить туда приехал будущий «проконсул» Кавказа, а тогда совсем молодой 16-летний капитан А. Н. Ермолов. Военные походы следуют один за другим. Раевский отличился в 1792 г. в ряде сражений польской кампании, вместе с Ермоловым принял участие в персидском походе 1796 г. В эти же годы он обрел свое семейное счастье, женившись в 1794 г. на внучке М. В. Ломоносова Софье Алексеевне Константиновой.

Смерть Екатерины II в 1796 г. и последовавшее за тем воцарение ее сына Павла изменило жизнь Николая Николаевича. Ему, как и многим его сверстникам – любимцам екатерининских фаворитов, не удалось избежать опалы нового императора. Лишь после того как в марте 1801 года Павел был убит заговорщиками, он был возвращен на службу. Александр I пожаловал ему чин генерал-майора. Но в декабре 1801 г. Раевскому вновь пришлось уйти в отставку, на этот раз по собственному желанию – обрести радости счастливой семейной жизни в сельском уединении. Супруга подарила ему второго сына и пять дочерей.

Вновь генеральский мундир Раевский надел лишь в 1807 г., сразу же окунувшись в военные сражения. Это и война с Наполеоном, где он, командуя егерской бригадой в авангарде армии Багратиона, отличился в боях под Гельсбергом и Фридландом; в следующем 1808 г. он прекрасно показал себя в ходе войны со Швецией, за что получил чин генерал-лейтенанта; в русско-турецкой войне 1806–1812 гг., командуя 11-й пехотной дивизией, Раевский принял участие в штурме Силистрии и Шумлы. Лишь ссора Раевского с главнокомандующим графом Н. М. Каменским привела к его высылке из дунайской армии.

Не обойден Раевский и наградами. В 1807 г. он получает орден Святого Владимира III степени и Святой Анны I класса, в 1808-м – орден Святого Владимира Большого Креста, в 1810-м, после взятия крепости Силистрия, он был награжден золотой шпагой с алмазами и надписью «За храбрость».

В 1811 г. Николай Николаевич Раевский получает под свое командование 26-ю пехотную дивизию, сосредоточенную на западной границе, а в апреле 1812 г. под его начало был передан 7-й пехотный корпус, входящий во 2-ю Западную армию П. И. Багратиона. В этой должности он встретил вторжение наполеоновской армии 1812 года.

Салтановка

12 (24) июня 1812 г. «великая армия» Наполеона перешла реку Неман – западную границу Российской империи. Через четыре дня французские войска заняли г. Вильно. Русская армия начала отступление, избегая крупного сражения. Первоначально против Наполеона действовали две русские армии. 1-я, под командованием М. Б. Барклая-де-Толли, насчитывавшая около 128 тыс. человек, и прикрывала петербургское направление. 2-я, под командованием П. И. Багратиона в составе 52 тыс. человек, была сосредоточена на московском направлении.

Наполеон рассчитывал разбить рассредоточенные русские армии поодиночке, планируя завершить войну в течение одного-двух месяцев. С этой целью он начал стремительно продвигаться вглубь страны, стараясь не дать русским армиям, разрыв между которыми был около 100 километров, соединиться. В свою очередь, Багратион попытался прорвать фронт французов для соединения с 1-й армией. Он приказывает генералу Раевскому идти к Могилеву.

10 (22) июля 1812 года 7-й пехотный корпус генерала Раевского сосредоточился у деревни Салтановка. Всего под его командованием было 17 тыс. человек при 84 орудиях. Русским войскам противостоял 26-тысячный корпус маршала Даву. Раевский поручил 26-й дивизии И. Ф. Паскевича обойти позицию французов слева по лесным тропам, сам же он намеревался одновременно атаковать основными силами по дороге вдоль Днепра. Паскевич с боем вышел из леса и занял деревню Фатово, однако неожиданная штыковая атака 4 французских батальонов опрокинула русских. Завязался бой с переменным успехом; французам удалось остановить натиск Паскевича на своем правом фланге. Обе стороны разделял ручей, протекающий в этом месте по окраине леса параллельно Днепру.

Сам Раевский атаковал фронтальную позиции французов 3 полками в лоб. Смоленский пехотный полк, наступая по дороге, должен был овладеть плотиной. Два егерских полка (6-й и 42-й) в рассыпном строю обеспечивали наступление на плотину. В ходе атаки колонну Смоленского полка в правый фланг опасно контратаковал батальон 85-го французского полка. Командир Смоленского пехотного полка полковник Рылеев был тяжело ранен картечью в ногу. В критический момент боя Раевский лично возглавил атаку, повернул колонну и отбросил французский батальон за ручей.

Очевидец боя, барон Жиро из корпуса Даву, так рассказал о его начале: «Налево у нас был Днепр, берега которого в этом месте очень топки; перед нами находился широкий овраг, в глубине которого протекал грязный ручей, отделявший нас от густого леса, и через него перекинут был мост и довольно узкая плотина, устроенная, как их обыкновенно делают в России, из стволов деревьев, положенных поперек. Направо простиралось открытое место, довольно бугристое, отлого спускавшееся к течению ручья. Вскоре я прибыл к месту, откуда наши аванпосты перестреливались с неприятельскими, выставленными по ту сторону оврага. Одна из наших стрелковых рот поместилась в деревянном доме у въезда на плотину, проделала в нем бойницы и сделала из него таким путем нечто в роде блокгауза, откуда стреляли по временам во все что показывалось. Несколько орудий были поставлены наверху оврага так, чтобы стрелять ядрами и даже картечью в неприятеля, который попытался бы перейти его. Главные силы дивизии были построены в открытом месте направо от дороги и налево примыкали к дивизии Компана. <…> До десяти часов ничего не произошло серьезного, так как неприятель почти не показывался; но в этот именно час мы вдруг увидали выходящими из лесу и сразу в несколько местах, весьма близких друг от друга, головы колонн, идущих сомкнутыми рядами, и казалось, что они решились перейти овраг, чтобы добраться до нас. Они были встречены таким сильным артиллерийским огнем и такой пальбой из ружей, что должны были остановиться и дать себя таким образом громить картечью и расстреливать, не двигаясь с места, в продолжение нескольких минут; в этом случае в первый раз пришлось нам признать, что русские действительно были, как говорили про них, стены, которые нужно было разрушить».

Подвиг солдат Раевского под Салтановкой. Художник Н. С. Самокиш. 1912 г.

К полудню к месту боя прибыл маршал Даву и взял командование на себя. Все попытки французов обойти отряд Раевского оставались безуспешными. Известный историк Е. В. Тарле писал: «23 июля Раевский с одним (7-м) корпусом в течение десяти часов выдерживал при Дашковке, затем между Дашковкой, Салтановкой и Новоселовым упорный бой с наседавшими на него пятью дивизиями корпусов Даву и Мортье». В наиболее тяжелый и, казалось, безвыходный момент боя у деревни Салтановка, генерал Раевский взяв за руки своих двоих сыновей, старшему из которых, Александру, едва исполнилось семнадцать лет, и пошел с ними в атаку. Сам Раевский это опровергал – его младшему сыну было всего одиннадцать, но сыновья действительно находились в его войсках. Тем не менее героизм генерала поднял колонны русских солдат, а имя генерала после этого боя стало известно всей армии.

Оборона Смоленска. Художник П. А. Кривоногов. 1966 г.

На следующий день Даву, укрепив позиции, ожидал нового нападения. Но Багратион, видя невозможность прорыва через Могилев, переправил армию через Днепр и форсированным маршем двинулся к Смоленску. Когда Даву наконец спохватился, 2-я армия была уже далеко. План Наполеона окружить русскую армию или навязать ей генеральное сражение не удался.