Кристин Эванс

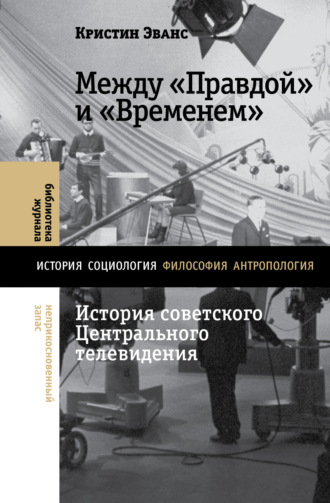

Между «Правдой» и «Временем». История советского Центрального телевидения

Глава 2

ПРОГРАММНАЯ ПОЛИТИКА

ИЗУЧЕНИЕ АУДИТОРИИ И СОЗДАНИЕ ЭФИРНОЙ СЕТКИ ПЕРВОГО КАНАЛА

Формулирование эстетической и политической роли телевидения было не единственной фундаментальной задачей Центрального телевидения в первое десятилетие после Московского фестиваля 1957 года: необходимо еще было обсудить отношения между этим новым, экспериментальным средством коммуникации и его аудиторией165. И здесь влиятельные труды Саппака оказались гораздо менее полезными. Отношение Саппака к реальным зрителям основывалось на чрезмерном оптимизме: в эпоху «Спутника-1», Гагарина и «коммунизма при нашей жизни» все еще можно было предполагать, как это и делал Саппак, что все зрители естественным образом разделят его эйфорический опыт при просмотре телевизора, независимо от того, что и когда по нему показывают166.

Однако к 1964–1965 годам, когда более трезвые брежневские администраторы сменили на Центральном телевидении хрущевских, эта оптимистичная беззаботность по поводу реальной телеаудитории перестала быть приемлемой. Еще в 1950‐х – начале 1960‐х годов озабоченность советских работников радиовещания влиянием иностранных голосов на советскую аудиторию заставляла их искать новые, более увлекательные форматы167. По мере того как телевидение начало охватывать массовую аудиторию, аналогичное давление испытывали и телевизионщики: они должны были позаботиться о том, чтобы новый вид медиа действительно стал альтернативой прослушиванию зарубежных радиостанций. Дебаты о том, как представить себе аудиторию Центрального телевидения и как с ней взаимодействовать, подогревались продолжающимся строительством Останкинского телецентра и ожиданием, что с его открытием и запуском спутников связи «Молния» появится всесоюзный вещательный канал – Первый канал Центрального телевидения, который к 1967 году охватит все одиннадцать советских часовых поясов168.

Создание новой, всесоюзной сетки вещания Первого канала было важной технической, символической и политической задачей и требовало четкого понимания отношений Центрального телевидения с его аудиторией. Тележурналист и ученый Рудольф Борецкий в книге «Телевизионная программа: очерк теории пропаганды» (1967) писал: «…взаимоотношения экрана и аудитории – первооснова строительства программы»169. В то время как газета обусловлена пространством и транслирует свои сообщения специально, телевидение ограничено часами, когда зрители могут его смотреть, и должно передавать свои сообщения во времени170. Таким образом, любое решение о том, что и когда включать в сетку вещания Первого канала, зависело от ряда других решений, касающихся отношений между производителями и потребителями культуры, того, какие группы зрителей важнее всего охватить и как лучше это сделать. Показательно, что круг проблем и вопросов, связанных с телевизионным расписанием, был назван на Центральном телевидении «программной политикой»; этот термин вызывает ассоциацию с «программой» в гораздо более широком смысле политической повестки или платформы.

Фундаментальными вопросами о том, кому и как должно служить советское телевидение, сотрудники Центрального телевидения задавались начиная с середины 1960‐х годов171. Реформы Либермана – Косыгина, повысившие ответственность советских кинематографа и прессы перед аудиторией, переведя эти институты на самофинансирование (при котором продажа билетов или подписки стала важным источником дохода), на телевидение и радио не распространялись172. Тем не менее во второй половине 1960‐х годов Центральное телевидение все же было затронуто поднявшейся волной социологических исследований аудитории СМИ173. Оно приняло в них активное участие, широко применяя традиционные способы изучения аудитории, такие как анализ писем зрителей, и внедряя новые, такие как социологический опрос.

Участие Центрального телевидения в исследованиях аудитории, а также попытка переосмыслить «программную политику» в условиях упадка оптимизма в период холодной войны привели к новому консенсусу относительно цели телевещания в советской системе, который нашел отражение в новом телевизионном расписании, разработанном в 1968–1970 годах. В этом расписании прямые политические и пропагандистские послания, казавшиеся зрителям и многим телевизионщикам скучными, невовлекающими, были выведены на периферию, а часы наиболее активного просмотра – по вечерам и в выходные дни – заполнились популярными развлечениями и новостями, призванными привлечь как можно большую аудиторию и если и влиять на нее, то лишь косвенно. Хотя сугубо пропагандистские программы с Центрального телевидения и не исчезли, к началу 1970‐х годов они все больше маргинализировались и выводились за пределы востребованных временных интервалов. Этот подход к сетке вещания Первого канала, выработанный в конце 1960‐х, сохранялся на протяжении всей брежневской эпохи.

ВООБРАЖАЯ СОВЕТСКОГО ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ

Пересмотр Центральным телевидением отношений со своими зрителями в середине 1960‐х годов был лишь одним из этапов долгих обсуждений в среде советских журналистов и других участников медиаиндустрии о надлежащих отношениях между этими медиа и их аудиториями в революционном социалистическом государстве. Проблема эта не была исключительно советской: в измерении реакции аудитории нуждается любое государство и вообще любая организация, желающая привлечь, убедить или каким-то иным образом повлиять на группу людей. Но в государстве без свободной политической сцены и рыночной экономики это порождало специфические проблемы. Советская культурная продукция всегда должна была создаваться «в интересах» советского народа, но сами эти интересы могли определяться по-разному: как просвещение, как мобилизация или же как обеспечение потребительских удовольствий174. Сбыт культурной продукции осложнялся еще и тем, что, подобно фильмам, книгам и радио, телепередачи были роскошью, а не необходимостью175. В большинстве случаев их потребление было исключительно добровольным, в отличие, скажем, от посещения политических лекций, организованных по месту учебы или работы176.

В 1920–1930‐х годах советские производители культуры выработали несколько подходов к тому, как учитывать запросы аудитории в свете исключительной роли партии как культурного «авангарда». Один из ответов состоял в том, чтобы считать, будто все хотят смотреть, читать и слушать то же, что хочет смотреть, читать и слушать государство. А если нет, значит, плохой вкус исключает этих людей из числа полноправной аудитории. В ответ на опасения, что такой подход обрекает культурную продукцию на прозябание на полках магазинов, производители культуры заявляли, что реальная аудитория может быть преобразована в идеальную. Как показал Брайан Кассоф, в 1920‐х годах книгоиздатели предполагали, что в отсутствие конкуренции со стороны менее качественных альтернатив правильные книги могут сами создать себе рынок, изменив вкусы публики и сформировав идеальную аудиторию там, где ее раньше не было177. Третий ответ состоял в признании того, что СМИ должны привлекать аудиторию для просвещения или мобилизации, используя развлекательный контент в качестве инструмента. Для этого, конечно, нужно было установить, какая музыка и какие формы повествования пользуются популярностью. Здесь можно было бы задействовать деятелей культуры, которые сами принадлежали к целевым группам178. Или это можно выяснить, встречаясь с целевой аудиторией, читая ее письма в государственные учреждения или проводя минимальные маркетинговые исследования179. Наконец, четвертым решением было сделать угождение и развлечение большой аудитории самоцелью, пусть даже это и означало бы отодвинуть на задний план любые просветительские или мобилизующие послания. В принципе, для выбора этого последнего подхода имелось немало причин, включая оправдание претензий государства на представление интересов обычных людей, конкуренцию с иностранной культурной продукцией и ощущение, что приятное времяпрепровождение должно быть естественной частью жизни добропорядочного советского гражданина.

В начале 1960‐х годов каждый из перечисленных ответов на проблему вкусов аудитории все еще мог быть выбран сотрудниками Центрального телевидения. В то время жалобы зрителей на скучную программу и отсутствие качественных развлечений на телевидении часто отвергались – путем простого исключения выражавших недовольство зрителей из легитимной аудитории советского телевидения. На заседании партийного комитета Центрального телевидения в январе 1962 года И. Г. Кацев, заместитель главного редактора редакции кинопрограмм, сказал так:

Есть письма и письма… Непонятно, зачем вообще приводить здесь письма явно нетребовательных зрителей. Разве у нас нет писем с просьбой показать слабые в идейном и художественном отношении вещи? Что же, мы будем зачитывать их как характерное мнение зрителей? Какая цель в этом?180

Этот комментарий демонстрировал полное отсутствие интереса к тому, была ли реакция «нетребовательной» аудитории на самом деле типичной для сколько-нибудь значительной группы, а то и вовсе для большинства зрителей. Дело в том, что признание этого факта не способствовало бы достижению стоявших перед советским телевидением целей, какими видел их Кацев в 1962 году.

Представление, согласно которому мнение некоторых зрителей можно проигнорировать или отвергнуть, лежало в основе подхода Центрального телевидения к исследованию аудитории до середины 1960‐х годов. С первых лет его существования сотрудники Центрального телевидения узнавали о реакции зрителя на их программы неформальными методами. Так, об огромной популярности викторины ВВВ в 1957 году они узнавали из разговоров, подслушанных в общественном транспорте, или же из ответов прохожих, опрошенных ими на улице прямо возле студии181. В 1950‐х – начале 1960‐х годов советские телевизионщики разработали и более активные методы изучения аудитории, которые, однако, опирались на определенные модели, заменявшие собой всю советскую аудиторию – не как репрезентативная выборка, а как идеальная версия зрительского сообщества.

Одним из методов, который служил и для демонстрации интереса Центрального телевидения ко мнению зрителей, и для сбора отзывов от более широкой аудитории, была организация специальных встреч сразу нескольких продюсеров Центрального телевидения с группой телезрителей, собранной на заводе или в каком-нибудь другом учреждении. К началу 1960‐х такие встречи работников радио и телевидения со слушателями и зрителями проводились уже более десяти лет; их организацией занимался специальный отдел Гостелерадио – Научно-методический отдел (НМО). Основанный без лишнего шума летом 1944 года как научно-методический кабинет, в котором работал всего один человек, этот отдел постепенно расширял сферу своей деятельности, выполняя поставленную в 1944 году задачу: «разработка методических вопросов центрального и местного радиовещания, обобщение и распространение опыта работы редакции радиовещания и изучение практики зарубежного радиовещания». В 1954 году научно-методический кабинет получил статус отдела, а в 1957 году – новым указом о его организационной миссии – в круг его задач впервые была включена разработка «методов изучения эффективности радио- и телепрограмм»182.

В 1959 году в рамках хрущевской кампании по привлечению населения к работе государственных учреждений этот аспект работы научно-методического отдела стал еще более определенным. Функция НМО состояла в «организации и проведении совместно с редакциями центрального вещания и студии Центрального телевидения творческих совещаний для обсуждения передач постановок, а также деловых встреч с радиослушателями и зрителями для ознакомления их с деятельностью и планами редакции Всесоюзного радио и студии Центрального телевидения». На самом деле такие встречи с аудиторией проводились с 1948 года – с целью сбора отзывов, а также информирования зрителей об изменениях и новых программах183. Встречи со зрителями могли также служить площадкой для расширения опросов общественного мнения; эта практика, пусть в очень небольших масштабах, возникла на Центральной студии телевидения еще в 1945 году184. Их ограниченный масштаб, а также ощущение, что эти встречи были предназначены в основном для того, чтобы помочь зрителям узнать о Центральном телевидении, а не Центральному телевидению – о зрителях, были типичны для исследований аудитории эпохи оттепели185.

Несколько более широкий срез зрительской обратной связи сотрудникам Центрального телевидения позволило получить изучение писем телезрителей. Как и другие советские учреждения, Центральное телевидение с первых лет существования получало и учитывало письма телезрителей, включая и те письма, которые направлялись в газеты или партийные организации, а не напрямую на Центральное телевидение186. Однако в конце 1950‐х годов с ростом аудитории Центрального телевидения и усилением партийного контроля за его содержанием и реагированием на запросы зрителей отношение Центрального телевидения к этим письмам стало меняться. В 1957 году на Центральной студии телевидения появилась собственная редакция «писем и массовой работы», отдельная от подразделения, занимавшегося письмами радиослушателей187. Новый отдел начал готовить обзоры писем телезрителей, анализируя их количество и распределение между различными редакциями, производящими программы, и составляя обзоры их содержания, включавшие в себя цитаты из отдельных писем и обобщение тем, которым были посвящены сразу несколько писем188.

Сотрудники, работавшие над конкретными передачами, должны были, по крайней мере теоретически, реагировать на жалобы зрителей, внося изменения или же отвечая письменно отдельным зрителям. К 1960 году отдел писем стал выпускать ежегодный отчет, в котором не только анализировались письма телезрителей за минувший год, но и приводилась статистика о том, на какое количество писем отдельные редакции ответили своевременно (редакции, показавшие себя в этом деле плохо, получали выговор)189.

Отдел писем сводил письма телезрителей в таблицы, напоминавшие обработку социологических данных, однако при этом авторы писем были еще одним видом идеальной аудитории, и именно так реагировало на них Центральное телевидение190. Например, к зрителям, представлявшимся членами партии и отправлявшим письма о телевидении непосредственно в ЦК, относились с большим вниманием. В архивах ЦК сохранилось несколько таких писем, равно как и подробные расследования и ответы, которые за ними иногда следовали, даже когда содержание их относилось скорее к области параноидального бреда191.

Несмотря на желание Центрального телевидения получать из писем телезрителей критические отзывы и комментарии, подавляющее большинство писем представляли собой просьбы сообщить адрес больницы или образцового предприятия, о которых шла речь на экране192. Прочесть эти письма можно по-разному: как отражение дефицита информации или же как косвенный протест против сосредоточенности Центрального телевидения на немногочисленных историях успеха, далеких от повседневного опыта большинства граждан. Но кое в чем эти письма, вне зависимости от их содержания, были особенно ценным источником информации: по ним становилось ясно, сколько людей смотрят те или иные передачи. Для того чтобы определить, какие программы и редакции получают больше всего писем, последние тщательно подсчитывались. Отсутствие значительного отклика зрителей в виде писем рассматривалось как серьезная проблема той или другой программы. Для получения писем от зрителей на Центральном телевидении широко использовались заимствованные с радио (и характерные для западного коммерческого вещания) викторины: это позволяло непопулярным программам стать более популярными193.

Несмотря на разнообразные способы применения писем телезрителей, найденные отделом писем, в середине 1960‐х годов НМО Центрального телевидения начал выражать недовольство тем, что единственным источником информации о телевизионной аудитории были письма и встречи с телезрителями194. Они, как говорилось в одном из отчетов НМО в 1965 году, были скорее «посредническими», нежели непосредственными источниками информации о вкусах и привычках аудитории. «Общим недостатком этих средств, – писал автор отчета, – является то, что они частичные, не полные, недостаточно отражающие мнение всей аудитории, которая слушает их или смотрит передачи. По ним работники вещания не могут установить размеры своей аудитории и тем более то, как массовый слушатель или зритель оценивает ту или иную передачу»195. Такую информацию можно было собрать с помощью только одного метода, который в середине 1960‐х годов лишь начинал завоевывать популярность в других СМИ (и одновременно официальное признание), – социологического опроса196.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ КАК ПРОБЛЕМА

Растущая заинтересованность Центрального телевидения в более точной и полной информации о своей аудитории совпала с растущим консенсусом среди руководства и редакций Центрального телевидения о том, что они не могут позволить себе игнорировать реальные предпочтения аудитории, если стремятся убеждать ее. В докладах, призывающих к внедрению научных, социологических методов изучения аудитории, сотрудники Научно-методического отдела утверждали, что сама форма телевидения (и радио), его технические и жанровые особенности требуют компромисса со вкусами зрителей, поскольку последние могут просто-напросто выключать программы, которые им не нравятся. «Благородные цели советского радио и телевидения общеизвестны, – говорилось в одном таком докладе в 1965 году. – Но благие намерения тоже не всегда можно довести до цели, если делать это с недостаточным умением, тактом и мастерством»197. В прошлом эта необходимость компромисса не получила должного признания, продолжали авторы доклада.

«Теория навязывания» когда-то была ходовой, умение навязать свою волю считалось лучшим качеством руководителя. Рассуждали примерно так: если человек не понимает, что это делается в его интересах, не надо ждать, когда он дорастет до такого понимания, нужно приблизить его к этому. А потом он сам поймет и нам скажет спасибо. Это крайне примитивное и неверное суждение… Одно движение ручки и телезритель или радиослушатель выходит «из-под влияния» не интересной для него передачи. В этом и состоит особенность радио и телевидения, в отличие от лекции, от кино или театра. Там человек может зевать, но все-таки продолжать оставаться в зале, делая вид, что слушает и понимает. А здесь… он выключит приемник и уйдет… играть в домино198.

Другими словами, поскольку радио и телевидение «находятся» дома у слушателя и зрителя, реализация «прогрессивных целей» советского вещания требовала как уступок вкусам аудитории, так и большого мастерства телевизионных сценаристов, режиссеров и редакторов. От них ожидались «такт и мастерство», чтобы создавать познавательные, но не скучные передачи. Авторы доклада также предложили крайне политизированное, постсталинское прочтение недостатков выпускающихся программ. Не заботящееся о реакции зрителей телевидение не просто не успешно, а еще и основывается на угрожающе неверном понимании сути того, что от него требуется. Вместо того чтобы «навязывать свою волю», говорилось в докладе, Центральное телевидение должно понять, что зритель может легко отказаться от просмотра неинтересной передачи; оно должно работать над тем, чтобы привлекать и убеждать его199.

В основе этого нового подхода лежало гораздо более внимательное отношение к расписанию телепрограмм, имевшему центральное значение для привлечения зрителей: какой бы привлекательной ни была передача, она лишена аудитории, если транслируется в часы, когда телевизор почти никто не смотрит. И действительно, анализ писем зрителей, проведенный Центральным телевидением еще в начале 1960‐х годов, показал, что они были крайне недовольны расписанием. Их многочисленные жалобы на перерывы и неточности в опубликованной программе передач становились предметом обсуждения на совещаниях200.

Многие из этих жалоб составляли часть более общей проблемы, уже знакомой по опыту радио. У разных слоев населения были разные потребности и пожелания к расписанию, зачастую несовместимые; система, нацеленная на удовлетворение требований каждого, неизбежно потерпела бы неудачу. В 1957 году на заседании Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию был рассмотрен один аспект этой проблемы: школьники, обучающиеся во вторую смену (а такая практика была широко распространена в советских школах), делали домашние задания по утрам, в то самое время, когда рабочие первой смены уходили на перерыв201. Что хуже: отвлекать школьников от выполнения домашнего задания или лишать рабочих развлекательных передач в их свободное время?

Этой дилемме было посвящено и без того значительное количество писем телезрителей, однако в июне 1963 года Центральное телевидение пошло в этом направлении еще дальше и опубликовало проект программы передач, попросив трудящихся присылать свои отзывы по почте. Пришло более семисот писем с жалобами на все, начиная от временных интервалов любимых программ и заканчивая общим временем эфирного дня. Колхозники хотели, чтобы в посевную вечерние программы начинались позже, учитывая их позднее возвращение с полей; родители хотели, чтобы те, наоборот, заканчивались раньше, поскольку им – в их единственной комнате в коммунальной квартире – приходилось выключать телевизор вместе со светом, когда дети ложились спать.

Некоторые из этих противоречий были попросту неразрешимы; между тем у телевещания хрущевской эпохи были и другие проблемы, рассматривавшиеся руководством Центрального телевидения как препятствия на пути к зрителю. В 1950‐х и, по крайней мере, в первой половине 1960‐х годов советское телевизионное расписание было весьма нерегулярным и зачастую неточным202. Лидия Глуховская, рассказывая о поездке в Брюссель на Всемирную выставку в 1958 году, вспоминала, как с удивлением там узнала, что бельгийское телевидение строго придерживалось расписания, опубликованного в национальной газете и включавшего в себя одни и те же программы каждый день в одно и то же время203. Приведенные ниже телепрограммы 1959 года – они как раз начали публиковаться на последней полосе «Правды» – показывают, насколько мало постоянства было в вечерней программе; из‐за этого зрителю было сложно понять, когда нужно включить телевизор, если он хотел посмотреть новости, спектакль или фильм.

Понедельник, 13 июля 1959 года

18.00 – Для детей. Концерт пионерского ансамбля песни и танца Минского Дворца пионеров. 18.45 – «Книгу – в массы». 19.15 – Последние известия. 19.30 – Л. Толстой «Власть тьмы». Спектакль Государственного академического Малого театра. По окончании – Последние известия.

Понедельник, 12 октября 1959 года

19.00 – Для школьников. «Клуб интересных встреч». 19.30 – Последние известия. 19.45 – «Миссия мира и дружбы». Телевизионная хроника о пребывании Н. С. Хрущева в США. 21.15 – «Писатель Леонид Леонов». Телевизионный очерк. По окончании – Последние известия204.

У этих программ передач есть некая базовая структура. Вечерний эфир начинался с детской программы; было два очень коротких выпуска новостей по образцу одноименной новостной радиопередачи, одним из которых завершался эфирный день. Первому выпуску «Последних известий» обычно предшествовала сугубо пропагандистская передача, но иногда она следовала за ним, если происходило событие исключительной важности, такое как визит Хрущева в США. Однако эти расписания, даже если и были точны, далеко не всегда были предсказуемы для зрителей. Так, у второго выпуска «Последних известий» не было фиксированного времени: оно зависело от того, когда заканчивалась художественная программа. Последняя, кроме того, имела ярко выраженный высококультурный акцент; «телевизионный очерк» о Леонове был, скорее всего, основан на интервью и кадрах, на которых Леонов читает, – иными словами, был сделан в жанре «говорящая голова».

В 1965 году сетка вещания Первого канала Центрального телевидения была уже намного разнообразнее.

Четверг, 14 января 1965 года

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.00 – Для школьников. «Школа начинающего спортсмена». 17.30 – Для школьников. «Ленин слушает музыку». Телевизионный фильм. 18.00 – Телевизионные новости. 18.10 – К 60-летию первой русской революции. «Знамя партии». Киноочерк. 18.30 – С. Львов «Седьмой ход». Премьера телевизионного спектакля. 20.00 – [программа спортивных новостей] «На стадионах и спортивных площадках». 21.00 – «От мелодии к мелодии». Фильм-концерт Киевской студии телевидения. 21.30 – «Эстафета новостей».

По будням сетка вещания по-прежнему открывалась детской программой, а основной блок, рассчитанный на взрослых зрителей, начинался и завершался выпусками новостей («Телевизионными новостями», как они теперь назывались, чтобы отличаться от «Последних новостей» и «Эстафеты новостей» – длинной информационной программы, которую вел журналист Юрий Фокин). Вводились новые жанры, такие как телеспектакль и телефильм (первый телесериал, снятый на Центральном телевидении, «Вызываем огонь на себя», был показан в 1965 году), и росло количество программ старых жанров, например спортивных205. И все же значительное место в сетке вещания продолжали занимать длинные разговорные программы на политические и новостные темы. В приведенном выше примере был длинный блок развлекательных программ: телеспектакль, спортивные новости, концерт. Однако «Эстафета новостей», в которой Фокин и его друзья из художественной и научной элиты рассуждали о политике и эстетике, также занимала очень большую часть вечернего эфира. «Эстафета новостей» была намеренно ненормированной: она всегда выходила последней, чтобы ее участники могли свободно высказывать свои мысли и идеи столько, сколько сочтут нужным. Нередко передача длилась и два часа, и даже больше.

Саппак, конечно, восхвалял на телевидении именно эти «говорящие головы», при условии что это были правильные «головы» – пылкие представители художественной интеллигенции и другие «кристальные души», талантливые профессионалы телевидения, такие как Валентина Леонтьева или тот же Фокин. К середине 1960‐х годов, однако, стал неизбежным вопрос, согласны ли со всем этим зрители.