Кирилл Барский

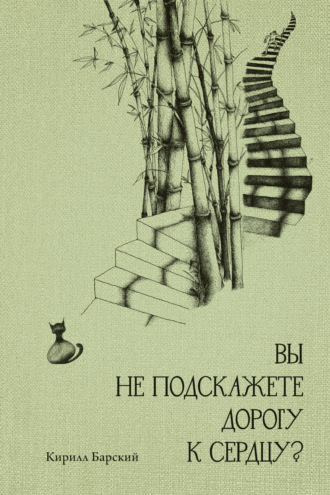

Вы не подскажете дорогу к сердцу?

Без пять одиннадцать

«Без пять одиннадцать» – так ответят вам на владимирщине, если вы спросите у коренного жителя, который час.

А восемь веков тому назад в этих же самых местах говорили совсем по-другому.

– Яко ж доброзрачен храм сей еси! – воскликнул князь Андрей [1], глядя с высокого берега Клязьмы на восхитительную церковь Покрова, построенную по его приказу посреди простиравшихся внизу заливных лугов. – Поистине велик Богъ крестеянескъ, и чюдна, Господи, дела твоя! Благословен Иисус Христос, иже възлюбиша Русьскую землю и просветиша ю крещеньем святым! Несть бо на земли такаго вида ли благолепия такоя [2].

Помолчав немного, он тяжело вздохнул:

– Упокой, Господи, душу раба твоего Изяслава Андреевича [3].

С этими словами князь медленно и чинно наложил на себя крестное знамение. Стоявшие за его спиной бояре тоже начали боязливо креститься.

– Когда Серебряные ворота [4] достроены будут? – строго спросил князь, обращаясь к боярину Кучке, который не отходил от сюзерена ни на шаг и подобострастно заглядывал ему в глаза. – Уже третий год пошел, как я камень краеугольный заложил.

– К Покрову закончим, истинный крест, закончим.

– Чтобы к Всемилостивому Спасу [5] всё готово было. Слышишь?

– Будет, будет готово, воля твоя, государь.

– А что в Москве? Как крепость строится? Какие из Суздаля вести? Когда Рождественскую церковь в порядок приведешь?

– Приведу, великий князь, скоро приведу.

– А еще давно хотел спросить я тебя, боярин. Из какого камушка белого ты себе такие палаты выстроил, а? Уж не от владимирских ли храмов камень использовал?

– Что ты, князь, что ты! Упаси Господи! На свои деньги купил, на свои. Мастеров владимирских пригласил, это да. Но за работу с ними рассчитался до последней ногаты [6], всё честь по чести.

– То-то же! Ты смотри у меня, Петр Степанович, на дыбу вздерну, хоть ты мне и шурин. Я твою натуру вороватую насквозь вижу.

– Обижаешь, великий князь, никогда за мной ничего такого не водилось. Верой и правдой тебе служу.

– Верой и правдой, говоришь? А зодчие вон ропщут: камень, песок не вовремя подвозят, яиц не хватает [7].

– Заминка вышла, государь. Чужеземец, которого ты строительством управлять призвал, что-то дьяку думному молвил, а он, дурак, не разобрался. Но я всё исправлю, не вели казнить, всё исправлю.

– Ко мне послы половецкие, гости киевские челом бить просятся, а ты, сказывают, не пускаешь, мзду с них требуешь.

– Так это, княже, для твоего же блага. Покой твой охраняю, не позволяю тебя попусту от дела отрывать.

– Ты это дело брось, Петр, не вздумай впредь своевольничать. Дружина моя жалуется, плохо, мол, кормишь-поишь. Митрополит давеча приходил, спрашивает, почему княжеская десятина церкви исправно не перечисляется. Торговый люд недоволен, налог незаконный берешь. Купцам приезжим не даешь без платы ладьи свои разгружать.

– Наветы это всё, великий князь, это недруги на меня наговаривают.

– Гнать вас всех в шею надо, казнокрады ненасытные. В монастырь Валаамский заточить, дабы знали, как княжеской воле перечить да государство разворовывать.

Князь круто развернулся и пошел обратно к своей резиденции. Бояре шапки с голов поснимали, согнулись в три погибели и, пропустив его вперед, засеменили следом.

Вечером старшие Кучковичи тайно собрались в палатах Петра Степановича, сына убиенного князем Юрием боярина Степана Ивановича Кучки. Речь держал хозяин дома.

– Великий князь наш возгордился, передних мужей [8] ни в грош не ставит, вече не созывает. Один править хочет, при помощи милостников [9].

– Доколе же терпеть нам издевательства Мономашичей? – вмешался его брат Яким. – Отца погубили, теперь и нас хотят извести!

– Ну, ничего, княже! Долгорукий уже принял смерть справедливую. Придет и твой черед. Будет и на нашей улице праздник…

Через несколько дней заговорщики под покровом ночи ворвались в ложницу Андрея Юрьевича и зверски убили его. Палаты княжеские наутро разграбили, соратников князя, его верных дружинников и преданных слуг казнили. А затем, как водится, схлестнулись в ожесточенной схватке за княжеский стол.

Много с той поры бед и горя выпало на долю этой благословенной стороны. Страшное нашествие Батыя. Резня и сожжение Владимира в 1238 году. Двести с лишним лет монгольского владычества. Многочисленные восстания против завоевателей, потопленные в крови. Доблестно сражались владимирские рати на Куликовом поле, но через два года город и его окрестности были разорены войсками хана Тохтамыша. В 1445 году вновь пришла беда – край был опустошен казанскими татарами под предводительством Улу-Мухамеда.

Не прошли мимо Владимиро-Суздальской земли и события Смутного времени. В 1609, а затем вновь в 1615 году она была поругана и разграблена полчищами оккупантов во главе с литовским авантюристом Лисовским, который поддержал Тушинского вора. А еще были голод, болезни, пожары. Всё было.

Была привычная патриархальная жизнь – тяжелый крестьянский быт и светлые церковные праздники, человеческие беды и радости. В нашем роду не было знатных дворян или богачей, министров или героев. Были, конечно, среди дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, прапрадедушек и прапрабабушек люди очень способные, талантливые, можно даже сказать – необыкновенные. Но они не стали великими, про них не написаны книги. Зато были добрыми работящими людьми, которые вырастили хороших детей, потом внуков, потом правнуков.

Барские вышли из крепостных крестьян маленького села Лемешки, с незапамятных времен раскинувшегося на холме под Владимиром, напротив церкви Покрова на Нерли. Там до сих пор стоит старый дом моих предков, которому больше ста лет. После отмены крепостного права Василий Никифорович Барский получил свободу и надел земли, на котором работали он сам, его жена и дети, Михаил и Варвара. Но жили они бедно. Тогда Михаил Васильевич решил поехать в Москву и устроился там работать, занялся ремонтом квартир. Летом работал в поле, а на зиму вместе с друзьями подавался на заработки в город, и так каждый год. Семья накопила денег и построила хороший большой дом – тот самый.

Еще одна линия родословной со стороны отца – Зиновьевы. Это была большая семья родом из Дмитрова. Григорий Иванович был преуспевающим купцом. В конце XIX века он переехал во Владимирскую губернию, стал торговать зерном, ягодами, медом. У него была пасека и огромный сад. Но сам он при этом не лежал на печи, а с утра до вечера работал.

У Григория Ивановича было восемь детей: семь мальчиков – Саша, Петя, Костя, Митя, Володя (еще двое умерли совсем маленькими) – и девочка Анечка. Вот она-то и является моей бабушкой. Анна Григорьевна вышла замуж за Сергея Михайловича Барского и стала Барской.

Об одном из бабушкиных братьев следует рассказать особо. Петр Григорьевич Зиновьев с детства хорошо рисовал, и его отправили в Москву в художественное училище. Его учителем был знаменитый русский художник Константин Алексеевич Коровин. Он рекомендовал направить талантливого паренька учиться в Германию, но началась Первая мировая война, и командировку отменили. Петр Григорьевич вернулся во Владимир, сильно бедствовал, вскоре заболел тяжелой болезнью и в возрасте 26 лет умер. Картины его пропали, но несколько всё же сохранилось. В том числе портрет девочки с кошкой. Девочка на этом портрете – моя бабушка, Петина любимая сестричка Анечка.

Всё изменилось, когда пришла новая власть. Люди впервые ощутили себя свободными, научились жить без царя и без барина, объединились в артели и колхозы. У детей появилась возможность учиться, получить образование и работать по специальности. Сергей Михайлович выучился на бухгалтера и пошел работать на железную дорогу. «Моя железочка» – так любовно называл ее он. Анна Григорьевна окончила во Владимире учительский техникум и была распределена в одну из сельских школ под Суздалем. На работу ходила из Владимира пешком, но учила малышей с удовольствием.

То было время иконоборчества. Лемешенскую церковь закрыли, иконы растащили. Кровельное железо с купола и колокольни содрали – хозяйственные мужички покрыли им свои худые избы. Но вот ведь какое дело: столько лет прозябали рядом с поруганным храмом, ничего толком взамен не придумали, а он, даже полуразрушенный, раздетый, обезглавленный, всё равно оставался эпицентром сельской системы координат. Сейчас начата реставрация. В народе поговаривают: пока церковь не восстановят, новой жизни не видать.

Потом было раскулачивание. Жили Зиновьевы, конечно, позажиточней, чем другие, имели большой дом, землю, амбары для хранения товара. Но Григорий Иванович всегда помогал беднякам, давал им в долг деньги, лошадей, инструменты, часто прощал долги. За это в деревне его все любили. Дом у деда Григория, конечно, отняли – там оборудовали детский сад, – имущества лишили, но когда стали на сельском сходе решать вопрос о высылке кулаков в Сибирь, мужики за него вступились и постановили оставить в деревне. Так он и жил до конца дней своих у зятя в Барском доме. Еще лет десять прожил. Думаю, тяжело у него было на душе все эти годы.

И пришла война. И почти все мужчины лемешенские ушли на фронт. Бабушкиного брата Митю забрали в июле, а уже осенью пришла похоронка – погиб при обороне Москвы. Осиротела деревня. Одни бабы, старики да ребята малые остались. И надо было жить, и кормить детей, и вести хозяйство, и заготавливать дрова, и работать в колхозе. И самим не помереть.

Бабушка работала учительницей начальных классов в деревенской школе. Во время войны школы снабжались плохо, учебников на всех не хватало, а тетради вскоре и вовсе закончились – писать школьникам приходилось на полях старых газет. В холодную погоду в классах сидели в верхней одежде, чернила замерзали в чернильницах, но школа продолжала работать. Главной заботой было хоть как-нибудь протопить школу, чтобы дети не заболели.

Люди помогали друг другу. У дедушки Сережи был друг Костя. Его убило на фронте. Дома осталась жена с пятью ребятами на руках. Бабушка посодействовала тому, чтобы ее приняли на работу в школу уборщицей. И всю войну, и после войны поддерживала, как могла. Минуло семь десятилетий, а мы, внуки и правнуки двух семейств, сплоченных общей кручиной, дружим до сих пор.

И была изнурительная работа, выпавшая на долю оставшихся в тылу. Дед, как железнодорожник, имел бронь, да к тому же был болен туберкулезом. Он был веселым человеком, всегда шутил так, что все вокруг хохотали. А сам при этом никогда не смеялся, отчего становилось еще смешнее. Когда началась война, Сергей Михайлович был назначен главным бухгалтером Владимирской железной дороги. По ней с утра до ночи шли эшелоны. На фронт с востока везли танки и пушки, с фронта на восток отправляли раненых, эвакуировали предприятия. Работа была тяжелая, ответственность огромная. Дед, по рассказам, порой не покидал рабочего места круглые сутки – если удавалось поспать, то прямо в конторе, на столе. Какое уж там лечение? От болезни, недоедания и усталости в 1943-м он умер. А было ему всего-то 39 лет!

Конец войны не стал концом беды. Не пришли домой фронтовики, которых так ждали. Ждали, как какого-то спасения, а они не пришли. Зато пришли разруха и голод. Захлестнул разгул преступности. Обокрала денежная реформа.

Но расцвел Владимир. Несмотря на все невзгоды, наперекор всем бедам. Заработал на полную мощность Владимирский химзавод и завод «Автоприбор», построенные еще до войны. Запустили Владимирский тракторный, который был спроектирован в 1943 году как танковый завод. Открыли завод «Электроприбор». И пошли работать на эти предприятия дети моих дядьев и теток, отцы моих деревенских друзей. И стали строить жилье, и Доброе село стало Добросельской улицей, и похорошел город.

И возродилась слава Владимира как города воинов и зодчих, где княжил когда-то Александр Невский и творил Андрей Рублев. И добавилась к ней слава города машиностроителей. Эти три стороны и воплотили авторы памятника в честь 850-летия Владимира, что стоит в центре города. На нем фигуры воина, строителя и рабочего.

Поднялась вслед за столицей и вся область. В Коврове наладили оружейное производство, в Муроме стали делать тепловозы, в Кольчугино – выпускать электрокабель. Заиграл новыми гранями дореволюционный Гусевской хрустальный завод.

Окрепли, разрослись колхозы и совхозы. Председателем одного из таких хозяйств, в которое входило село Лемешки, был дед моего приятеля. Кстати, его дом был возведен на фундаменте прежнего дома Зиновьевых – и место хорошее, и земля плодородная, и сад большой. Нам, пацанам, иногда удавалось упросить строгого деда взять нас с собой покататься на председательской «Волге», когда тот объезжал свои владения.

Так что во Владимирской области 70-х годов кое-что мне довелось понаблюдать. Жили не скажу что богато, в роскоши не купались. И бабушка, всю жизнь и в самые тяжелые годы работавшая не покладая рук, тихо жаловалась внуку на маленькую пенсию. Но жили, скажу я вам по совести, неплохо. И из года в год всё лучше и лучше. И в городе, и в деревне. Это – сущая правда.

И был обвал. Распад. Развал. Расхват и раздрай. И встали заводы. И расползлись по швам колхозы. И попали в жадные лапы активы. И прибрали к рукам рынки пришлые хозяева. А местные запили пуще прежнего, принялись растаскивать то, что когда-то было общим, и копать колодцы каждый в своем огороде. Вместе со всей страной повидавшая на своем веку Владимиро-Суздальская Русь опять погрузилась в топкое болото смуты и беспросветья.

Ничего. Выберемся. Еще чуть-чуть. На владимирских летописных часах еще только «без пять одиннадцать». Еще пять минут истории, и начнется новое будущее. Потому что всегда были, есть и будут люди, которым не всё равно. На них и держится Русская земля.

* * *

– Господи, какая же красота! – воскликнул обычно неэмоциональный губернатор, взглянув с боголюбовского обрыва на ангельский силуэт Покрова на Нерли. – Кажется, будто и нет на земле другого такого зрелища и красоты такой!

Толпившийся вокруг первого лица «партхозактив» стал с воодушевлением поддакивать.

– Только кто же это разрешил садовые участки так близко к памятнику истории строить? Вы сами поглядите, что делается. Наступают на нашу «жемчужину», как фашисты под Ельней. Скоро все луга оккупируют! Куда смотрите?

– Всё по закону, Юрий Андреевич, всё по закону, – затараторил первый зам. – Выделяем участки для нужд трудящихся, в соответствии, так сказать, с заслугами, в порядке очереди. Владимирцам, как говорится, тоже ведь отдыхать надо, восстанавливаться, так сказать, после трудовой вахты.

– А у Вас, Степан Петрович, у самого-то где дача? Уж не тот ли средневековый замок на краю садового товарищества? – И губернатор указал на зловещие очертания трехэтажного особняка с островерхими башенками, выпиравшими из-за бастиона краснокирпичной ограды.

– Ну что Вы, Юрий Андреевич, это, должно быть, деловые круги, а мы-то скромно…

– Да, надо порядок наводить. Совсем вы, братцы, здесь обленились, обнаглели, распустились. Ладно, возвращаемся в администрацию. В три совещание. Кстати, который час? – спросил губернатор, бросив взгляд на старомодные наручные часы фирмы «Полет». – Мои «золотые», кажется, остановились.

– Без пять одиннадцать, – скороговоркой выпалил первый зам и подобострастно заглянул ему в глаза.

Ужик

Дорога в школу занимала у Миши не меньше часа – до соседнего поселка четыре с лишним километра. Идти нужно было по краю леса. Зимой холодно, метель в лицо. Утром выходишь из дома – на дворе еще не рассвело. На ногах теплые, но неуклюжие валенки, шагать в них неудобно. Миша приспособился ездить в школу на лыжах. Другое дело – весной или осенью, но и они нечасто балуют нас теплыми погожими деньками.

До школы по крестьянским меркам, кажется, рукой подать, а в плохую погоду попробуй эти четыре версты пройди! Каждый день мальчик проделывал этот путь дважды – туда и обратно.

Время после войны было тяжелое, голодное. Особенно в деревнях, где за военные годы иссякли все запасы. Не только есть, но и сеять и сажать было нечего. Люди недоедали. Чувство голода было постоянным спутником человека. Больше всех страдали дети.

Взрослые крутились как могли: готовили еду из старых картофельных очисток, мололи остатки собранного в поле зерна и пекли грубые лепешки. Летом выручал лес: дичь, грибы, ягоды. Что-то удавалось вырастить на огороде. Несколько семей вскладчину держали корову – кормилицу и спасительницу русской деревни. Так и жили: натуральным хозяйством, на подножном корму. Детишкам, конечно, отдавали самое лучшее. И всё равно ребятня бегала тощая, полуголодная.

В школе Миша успевал хорошо. Учил всё назубок, тщательно готовил домашние задания, на уроках работал активно. Особо нравились ему естественные науки: природа влекла к себе какой-то необъяснимой силой. Занудой он при этом никогда не был. Играл со всеми вместе. Конечно, и хулиганил тоже: надувал через соломинку лягушек и пугал девчонок мохнатыми жужелицами. Но и помогал – учителям, ребятам из класса, если надо было в чем-то подсобить, что-то смастерить, куда-то сбегать. Матери помогал в первую очередь, жалел ее. Она во время войны мужа потеряла, а Миша с сестрой остались без отца. Маме Мишиной одной с двумя детьми непросто приходилось.

Когда наступала весна, дорога от дома до школы переставала быть трудной и зябкой. Под лучами распаляющегося солнца быстро просыпалась лесная жизнь. А что может быть интереснее для мальчугана, чем наблюдать за растительным и животным миром? Прочесывать неспеша эти лес и луг, принимать их щедрые дары, гладить стволы деревьев, любоваться полевыми цветами, бродить в высоких травах…

Ходить в школу по весне становилось веселее. Снег сошел, земля подсохла. По логике вещей, на дорогу уже не надо было тратить столько времени. Но у Миши всё было наоборот. Путь домой после уроков занимал теперь уже не час, а все два. Ведь в лесу его ожидало столько увлекательного!

С раннего детства присматриваясь к метаморфозам окружающего мира, Миша выработал в себе привычку подмечать характерные черточки леса и его обитателей, стараться понять законы, управлявшие этим царством. Будто осязая любовь этого маленького естествоиспытателя, лес тоже полюбил его, стал доверять ему свои тайны. Мало-помалу Мише открылись удивительные вещи: как пробивается сквозь земную твердь слабенький и нежный росток, как распускаются, наплевав на холода, подснежники и ландыши, как лопаются на деревьях почки, беременные своими сочно-зелеными чадами, как, вторя друг другу, распеваются окрыленные весной птицы. Книжки поведали парнишке, как и почему происходит то, что он видел и слышал в природе. Из них он узнал названия растений и животных средней полосы.

Лес стал Мишиным лучшим другом. Очутившись на лесных тропках, он чувствовал себя в своей стихии. Деревья и птицы, мхи и насекомые, ягоды и пресмыкающиеся – о них он знал больше многих взрослых. Знал, что белые грибы следует искать возле больших муравейников и пижонистых мухоморов, а лисички растут в сосняках не поодиночке, а многодетными семьями. Легко отличал опасную гадюку от безобидного ужа, лекарственные растения – от бесполезных сорняков, несъедобную волчью ягоду – от приятной на вкус кисленькой костяники. По голосам растворившихся в листве пернатых распознавал, кто и о чем поет, и сам особым свистом перекликался с певцами. Умел плести из ивовых прутьев корзины и делать свистульки из липы. Ходил по лесным зарослям и зыбким болотцам без компаса и карты, не боясь заблудиться. Это был его мир, его живые детские игрушки.

* * *

Однажды произошла с Мишей такая история. В их сельскую школу прислали по распределению нового преподавателя ботаники и зоологии – Валентину Сергеевну, молодую городскую женщину, на вид совсем еще девчонку. Учительница оценила Мишины знания, выделяла ученика, ставила в пример: вот, мол, как надо любить и изучать родную природу. Но сама она вела уроки скучно – всё по учебнику.

В те весенние деньки по зоологии школьники проходили земноводных и гадов. Вроде и тема интересная, а на уроках одно и то же: такой-то – к доске, пересказывай параграф такой-то. Объяснения у Валентины Сергеевны получались какие-то сухие, казенные, невнятные. Без изюминки. Вопросов из класса она не любила.

От этого еще сильнее хотелось гулять. После долгой голодной зимы все мечты были связаны с привольным и сытым летом, когда на столе, быть может, появятся щи из свежей капусты и жареная картошка с грибами. Да только дети есть дети – что теперешние, что того, военного поколения: душа рвалась носиться по всей деревне в догонялки, собирать березовый сок, играть в ножички, гонять в футбол и бегать на заливные луга – смотреть, как неохотно, но покорно отступает Клязьма, успокоившаяся после приступа бурного половодья.

Накануне Валентина Сергеевна предупредила, что завтра будет новая тема – «Ядовитые и неядовитые змеи», и наказала всем прочитать соответствующий параграф. По дороге в школу Миша углядел на опушке леса, в еще не густой траве маленького ужика. Он ловко поймал малыша за хвост и засунул себе за пазуху. Ужонок сначала щекотно вертелся, рассчитывая найти какую-нибудь щелочку и выбраться из своего капкана, а потом, отчаявшись, прикинулся мертвым – инстинкт! Вскоре мальчик почувствовал, как тот пригрелся у него на животе и заснул.

Начался урок. Валентина Сергеевна была верна себе. Слово в слово повторяя написанное в учебнике, она вещала:

– Уж обыкновенный, дети, относится к семейству ужеобразных. Он имеет характерную окраску: на туловище ниже головы с обеих сторон расположены желтые пятнышки. Ареал обитания этой рептилии – европейская часть нашей страны, Южный Урал и южные районы Сибири. Уж – неядовитая змея: для человека он совершенно неопасен. Уж хорошо приручается и переносит неволю. Известны даже случаи одомашнивания ужей. Так что если в лесу или в поле вы встретите змею с желтыми ушками, не бойтесь ее, дети. Миша, может быть, ты что-нибудь добавишь? – предложила учительница.

– Валентина Сергеевна, я хотел показать, как выглядит живой уж, – и вытащил из-за пазухи своего нового знакомого. Держа змееныша за кончик хвоста, он гордо поднял его над головой, чтобы видно было и учителю, и классу.

А дальше было вот что. Вместо того, чтобы похвалить парня, учительница вскочила на стул и как завизжит! Вся сжалась и верещит не своим голосом:

– Убери немедленно! Убери сейчас же эту гадость!

Миша был обескуражен.

– Но ведь Вы же сами рассказывали, что ужи не кусаются.

– Вон из класса! Вон! – истошно завопила Валентина Сергеевна, продолжая биться в истерике.

Миша недоумевал: он не считал себя виноватым. Спрашивается – в чем? В том, что принес в класс наглядное пособие? Или в том, что учительница зоологии сама никогда эту живую зоологию в глаза не видела и в руках не держала? Мальчик засунул ужонка обратно за ворот рубашки и молча вышел за дверь. В уголках глаз горчила обида.

* * *

Я согласен с писателем Даниилом Граниным, что детство и есть главная часть жизни, основной возраст человека. Рискну сказать больше: всё самое важное происходит с человеком именно в детстве. Происходит нечто сокровенное, о чем мы, взрослые, можем только догадываться.

Присмотритесь, как играют наши дети. Они разговаривают со своими игрушками – куклами, машинками, резиновыми пупсами, косматыми медведями и львами. Разговаривают с ними, как с людьми. Беседуют с неодушевленными предметами – цветами, травами, деревьями, не говоря уже о домашних питомцах. Причем безо всяких там шуток, на полном серьезе. Мы этого не делаем. Почему? Потому что считаем глупым, не видим в этом смысла? Или потому, что утратили такую способность?

А малыши не просто разговаривают, озвучивают героев своих игр, разыгрывают «по ролям» различные сценки. Они шепчутся о чем-то с кем-то. У них с этими видимыми и невидимыми собеседниками какие-то свои отношения, какие-то секреты. И в своем придуманном мире они абсолютно счастливы. Он принадлежит только им, в нем царит немыслимая свобода, из которой не хочется уходить. Оттого-то и обедать их порой не дозовешься.

Мне даже кажется, что дети с жителями своей детской страны тайком от нас о чем-то договариваются. О чем? Никто не знает.

И что же дальше? А дальше дети, как и мы в свое время, перестают быть детьми и забывают тайны своего детства. Точно так же, как мы не помним свое детство. Вернее, не так – не помним то важное, что там происходило. В лучшем случае в памяти мелькнут отдельные картинки. Но это фасад, внешний вид, а не то, что внутри, за ширмой.

Всё это очень странно. А что если в детские годы они, мы, все люди на свете, пребывая в космосе ребяческой вселенной, действительно обладали третьим глазом? Знали другие способы контактов с окружающим миром? Владели какими-то неявленными языками? Что если там и впрямь возникали какие-то союзы и достигались какие-то договоренности? Означает это только одно: уговор, коли он был, может и исполниться. А где, когда и как – этого нам знать не велено…

Миша прожил жизнь городского человека. Хотя теперь я понимаю, что по-настоящему в своей тарелке он ощущал себя только в деревне. И похоронить себя завещал в родном захолустье, где старый бревенчатый дом, посаженная им береза, полуразвалившаяся церковь, уходящая в поля ухабистая колея, река, луга, лес. Стоит ли объяснять, почему?

Но многое объяснить по-прежнему невозможно. Гуляя по лесу, я испытываю странное чувство: будто он идет рядом. Идет – как всегда, молчит. Найдет благородный гриб – непременно засвистит: дескать, подойди, посмотри, что у меня тут. А заплутаем – выведет на большую дорогу, тут уж можно не сомневаться.

Я тоже полюбил лес. Здесь, в краю моих предков, дышится легко, и хорошо становится на душе. Следую памятными тропинками, встречаю знакомые ориентиры, определяю по приметам – народным и нашим семейным – грибные места. Это его тропки, его места, его подсказки…

Лес поредел, виден его край, там начинается поле, за ним – село. Выхожу на опушку. Традиционный привал на солнечном пригорке. Мы здесь на исходе лесной прогулки всегда отдыхали. Ноги гудят, но гудят приятно, а мимолетный перекур наливает их новой силой. С особым смаком доедаются остатки «сухого пайка», допивается с донышка термоса сладкий чай. Самое время полюбоваться собранным урожаем грибов – это ли не счастье?

Только захотел я присесть на пенек – смотрю, а в траве лежит себе, спит, пригрелся, маленький такой, тоненький, как ниточка, ужик. Блестящая черная спинка, миниатюрная головка, вокруг шейки застегнут аккуратный желтый воротничок. Словно крохотная бабочка-лимонница присела перевести дух. Или словно приклеенные к змеиной коже листочки из цветной бумаги. Или два желтых почтовых конверта, висящие на шее.

От ужа я оказался настолько близко, что любая другая змея тотчас бы заметила опасность, дернулась бы, встрепенулась. Одно молниеносное движение – и нет ее. А этот не испугался, как лежал, так и остался дрыхнуть на солнышке.

– Что это? Кто это? Почему не уполз? Что хотел этим сказать? Ужик?! – осенило меня вдруг. Как будто током шандарахнуло. – Не может быть!

И тут я подумал: а может в этом и состоял тайный Мишин уговор с родной природой?

Ужик ты мой милый, посланец иных миров, дорогой мой почтальон! Спасибо тебе за весточку. Ты знаешь сам, что бы я хотел передать туда, откуда ты явился. Что любим и помним. Помним и любим. Сделай это, пожалуйста, не сочти за труд. Отвези отправителю сего желтого конвертика письмо моей памяти – этот коротенький рассказ.