Калле Каспер

Буриданы. Новый мир

Гоар, вошедшей в мою жизнь как чудо, Гоар, без любви и заботы, а также без редкого ума которой, я никогда не написал бы этот роман.

Часть первая

Квартира

Конец 1980-х – начало 1990-х

Если французский язык – это лак, которым покрывают мысли, то надо быть столь же снисходительным по отношению к тем, кто этим лаком обрабатывают прекрасные картины, сколь строгим к тем, у кого кроме лака ничего нет.

Оноре де Бальзак

Глава первая

Дилемма Моники

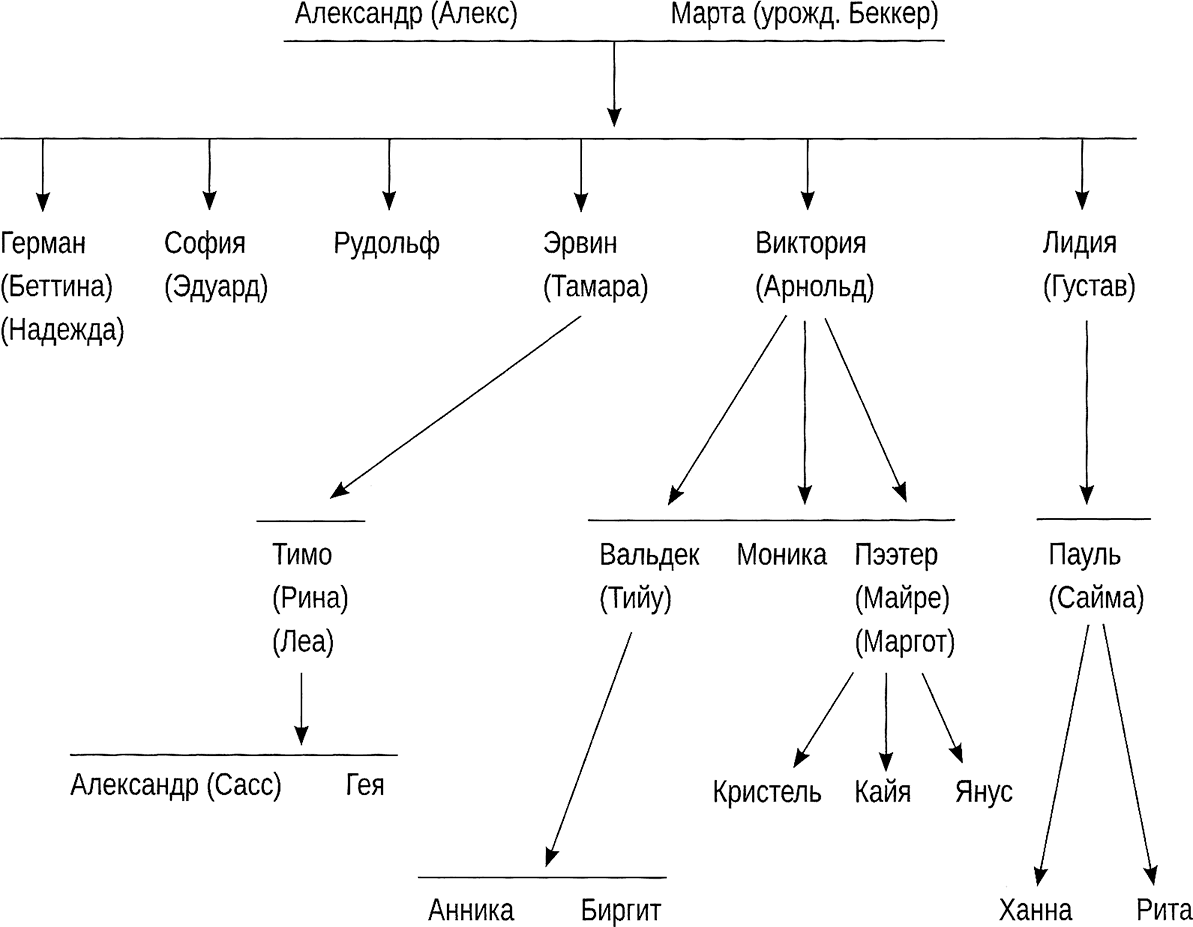

Моника чувствовала себя счастливой, она никогда не надеялась увидеть своими глазами то, что свершилось – глупый советский строй, погубивший жизнь стольких людей, начал разваливаться. Отправную точку перемен задним числом она в точности зафиксировать так и не сумела – приезд Горбачева в Таллин? Или пленум творческих союзов? Или создание Народного фронта, на телестудии, в прямой передаче, при инициативе Сависаара? Но это и не так важно, главное, что процесс, как любил говорить Горбачев, пошел, и остановить его не мог уже никто; хотя понервничать за эти несколько лет пришлось немало, люди ведь разные, одни ведут себя разумно, а другим только дай возможность, и они тотчас устроят какую-нибудь заваруху. К этим последним Моника отнесла как Интердвижение, которое тянуло страну обратно в советское прошлое, так и Комитеты граждан, образованные соплеменниками, мечтавшими вернуться в еще более далекие времена, Эстонской республики. Интересно, как они это себе представляли? Прошло полвека, и даже у Моники сохранились о том государстве весьма смутные воспоминания – а те, кто помоложе, вовсе ничего не знали. Деятельность комитетов казалась ей провокацией, ведь советская армия никуда не ушла, она находилась на территории Эстонии. Когда путчисты захватили власть в Москве, ей показалось, что страхи обоснованны, но все устроилось сказочным образом, танки, уже разъезжавшие по улицам Таллина, повернули обратно на Псков, и была провозглашена независимость. И сразу начались проблемы. Папа Арнольд вдруг сильно постарел, раньше он, несмотря на почтенный возраст, многие вещи делал сам: ходил в магазин, варил картошку и даже стирал носки, теперь все легло на плечи Моники, возможно, она иначе и не вышла бы на пенсию, но ее типографию перевели на окраину и у нее не хватало сил, чтобы одновременно ездить на работу и заботиться об отце. Больше всего утомляли гигиенические процедуры, Пээтер несколько раз помогал отцу принимать ванну, но обычно у брата оказывались дела поважнее: то предвыборное собрание, то встреча с избирателями. Невестку Моника просить не хотела, все-таки, Майре была для отца чужим человеком; Кристель после окончания университета вышла замуж и переехала к мужу, Кая, правда, пока оставалась дома, но она, по мнению Моники, была для такого интимного дела чересчур молода, так что это было действительное тяжелое время, пожалуй, самое тяжелое в ее жизни. Потом отец умер, умер тихо и благопристойно, без мучений, хорошо бы судьба поступила с ней так же; у Пээтера на носу были выборы, он приехал на похороны на правительственной черной «Волге», но то была последняя возможность брата покрасоваться на публике, в парламент, заменивший Верховный Совет, он не прошел, Народный фронт остался там в меньшинстве, к власти пришли именно те, которых Моника побаивалась – «комитетчики». И побаивалась не зря: чуть ли не первым делом новая власть приняла закон о реституции, смыслом которого было возвращение имущества хозяевам времен буржуазной республики. Каким местом эти люди думали, Моника понять не могла – пятьдесят лет прошло, большинство хозяев давно умерло, кому и что тут возвращать? Ну, кого-то может и удавалось обнаружить, некоего племянника троюродного дяди, словом – седьмую воду на киселе – но сколько это породило смуты? Вдруг выяснилось, что повезло тем, кто занимал квартиры в зданиях, построенных в советское время, они теперь получили возможность приватизировать жилплощадь на основе ваучеров, выдаваемых по рабочему стажу; зато во всех тех домах, которые были построены до Второй мировой войны, в том числе, кооперативных, в каковом обитала и сама Моника, начался сущий ад – люди, жившие там десятилетиями и давно ощущавшие себя хозяевами, попали во власть нового, то есть старого владельца, и должны были или в срочном порядке выселиться, или начинать платить аренду. Что ж из того, что они получили свои квартиры на законном основании, решением горисполкома или путем обмена – советские законы «комитетчики» объявили недействительными, как порождение оккупации. Попала в беду и вдова дяди Эрвина, тетя Тамара, соседи хотели отсудить у нее квартиру, в которой когда-то находился клуб дома, и у них это получилось. «Это же депортация! Что Сталин начал, то наше правительство завершает!», – кричала Тамара в трубку. Моника делала все, чтобы тете помочь, спорила и ссорилась с соседями, но закон оказался на стороне товарищества, и все, чего она добилась, было обещание, что тетю не выселят, а позволят ей доживать в своей квартире.

Для Моники реституция сперва казалась выгодной, ибо родительская квартира тоже подлежала возвращению – но только «казалась», потому что когда она обдумала ситуацию, то поняла, что ее ждут большие проблемы. При советской власти квартира досталась бы тому, кто там жил или хотя бы был прописан – то есть, ей, но те законы приказали долго жить и теперь Вальдек и Пээтер имели равные с ней права. И что теперь делать Монике? Продать квартиру и поделить деньги на троих? Правда, это была просторная пятикомнатная квартира с дубовым паркетом, и район хороший – в центре города, но разве трети от выручки будет достаточно, чтобы купить нормальное жилье хотя бы на окраине? И как поступить с Майре? Мама пожелала, чтобы невестка после развода осталась жить с ними, но если они решат продать квартиру…? Правда, выкинуть Майре на улицу новый владелец не смог бы, закон не позволял – но не будет ли он в таком случае выживать ее? Всегда можно превратить жизнь арендатора в ад, от подруг Моника вдоволь наслушалась историй о старых-новых хозяевах, которые терроризировали жильцов до тех пор, пока те не выдерживали и выселялись – а такой грех Моника брать на душу точно не хотела.

Второй вариант – выкупить квартиру у братьев, совсем не подходил – откуда у Моники такие деньги? Лет пять назад она бы с этим, возможно, и справилась, она всю жизнь неплохо зарабатывала и мало тратила, но ее сбережения исчезли в том водовороте инфляции, который сопровождал последние годы советской власти, а то немногое, что осталось, отняла денежная реформа. Пенсию ей начислили еще в рублях, тогда эта сумма казалась не такой уж и маленькой, в Советском Союзе пенсионер мог считать себя обеспеченным человеком, но теперь, получив свою первую пенсию в кронах, Моника села на краешек дивана и заплакала – во второй раз в жизни, первый был после смерти мамы. Как можно просуществовать на эту крохотную сумму? Все, что раньше стоило копейки, вдруг стало непомерно дорого: вода, электричество и, особенно, отопление. Пока отец был жив, они как-то выкручивались, две пенсии – это две пенсии; но когда он умер, стало так туго, что в один прекрасный день Моника сделала нечто для себя невообразимое: отнесла в ломбард сапфировые серьги – свадебный подарок берлинских родственников бабушке Марте, доставшиеся Монике от мамы. Позор был жуткий, ведь эту памятную вещь дедушка и бабушка не продали даже в самые трудные времена – но что Монике оставалось, попросить у братьев в долг она не могла, у тех проблем было не меньше, Вальдек в университете больше не числился, а банк, в котором он последние годы работал по совместительству, обанкротился; Пээтер после развода выселился, на деньги, которые ему дала Маргот, он купил себе маленькую квартирку в Ласнамяэ, и еле сводил концы с концами. Так что было неясно, сможет Моника когда-нибудь увидеть эти серьги снова, но именно тогда из Парижа на рождество приехала погостить Анника, перед тем, как поехать в Тарту к родителям, зашла к Монике, и сунула ей вместо подарка в руку конверт с франками – часть гонорара за свой первый концерт. Самой племяннице сумма казалась ничтожной, она даже извинилась, что не может дать больше, но в глазах Моники это было целое состояние, она выкупила серьги и тут же решила, что завещает их Аннике.

Так что ни продажа квартиры, ни ее покупка, Монике не подходили – но что же ей тогда делать? Попросить братьев, чтобы они безвозмездно оставили квартиру ей? Но это было бы нечестно по отношению к братьям, а честность Моника почитала одним из важнейших человеческих качеств. Усвоила она такую оценку от матери Виктории. «Интеллект от человека не зависит, талант тоже, но честность и сочувствие – качества, достижимые для каждого», – говорила мать неоднократно, и Моника накрепко запомнила ее слова. Да, была бы жива мама, она и сейчас наверняка нашла бы всех удовлетворяющее решение – у мамы был ясный ум и громадное чувство справедливости, и она умела высказывать свои соображения так убедительно, что все всегда с ней соглашались – но матери не было давно. И Моника решила пригласить братьев в гости и спросить их. В конце концов, не глупые ведь люди, один – доктор экономических наук, другой – известный писатель, пускай поразмыслят и придумают, как им поступить. Единственное, чего она боялась – что всех удовлетворяющее решение не будет найдено. Возвращение имущества рассорило стольких людей, не только чужих, но и самых близких, одна подруга рассказала Монике, что ее муж уже не общается со своими братом и сестрой, потому что те «обокрали» его, другая знала и вовсе страшную историю о том, как в ее родной деревне некто из охотничьего ружья застрелил родного брата, явившегося выгнать его из хутора. У их дедушки тоже был хутор, но Монике и в голову не пришло подать заявление на возвращение – что ей с ним делать?

Неужели мы тоже поссоримся, подумала Моника со страхом? Ее голос даже слегка дрожал, когда она позвонила братьям и пригласила их в гости, чтобы обсудить ситуацию. Они условились о встрече, и Моника принялась за приготовления: надо было угостить братьев обедом, Вальдек приедет издалека, одинокому Пээтеру тоже не помешает как следует покушать разок. Рынок находился поблизости, Моника пересчитала остатки пенсии, купила большой кусок свинины, по рецепту матери нашпиговала чесноком и включила огонь в духовке; яблочный пирог она испекла заранее. Шли часы, и беспокойство Моники росло.

Глава вторая

Страхи Майре

Всю жизнь, начиная с того дня, когда Пээтер ее бросил, Майре чувствовала себя униженной, с одной стороны потому, что, как выяснилось, она не годилась в жены великому писателю, а, с другой, поскольку вынуждена была жить у тестя и тещи – куда ей было идти, с двумя маленькими детьми? Пока свекровь была жива, это ее не мучило, мать Пээтера была строгой, но справедливой женщиной, это она пожелала, чтобы Майре осталась здесь, и обращалась с ней, словно с родной дочерью, но потом… Нет, и после смерти Виктории ни тесть, ни золовка ей ничего дурного не говорили, даже не намекали, но все равно она скоро поняла, что в доме она – чужая, что ее только терпят, но не любят. Викторию Майре боготворила, свекровь словно видела всех насквозь, но в то же время все понимала, все прощала, рядом с ней Майре чувствовала себя очень глупой, она ведь была провинциалкой, правда, целеустремленной и упорной, одноклассницы так и остались жить в деревне, а она воспользовалась тем, что неплохо играла в волейбол, поступила на факультет физкультуры, получила диплом, ее направили работать в сельскую школу, и там она встретила Пээтера, тоже отрабатывающего свои три обязательных года. Может, не стоило зариться на него, умного, образованного, моложе ее? Но Пээтер был настолько милый, настолько робкий… Свекровь приняла Майре, однако сразу предупредила: Пээтер безвольный, с ним тебе будет трудно! Майре стремилась быть хорошей женой, но вскоре заметила, что Пээтеру с ней скучно, что он старается находиться дома как можно меньше, а ее с собой к приятелям не берет – это обижало Майре, она очень хотела составить мужу компанию, несмотря на то, что приятели тоже были умные и образованные, и она в их обществе чувствовала себя неуютно. И пили они все-таки очень много, и ее пытались напоить… Ох, в то время было немало такого, о чем Майре старалась не вспоминать, да и кончилось все плохо, они ссорились и ссорились без конца, и однажды Пээтер ушел, хлопнув дверью, и не возвращался несколько суток…. Майре впала в истерику, она боялась, что с мужем что-то случилось, наконец ее успокоил кто-то из приятелей, он позвонил и объяснил, что Пээтер у него. Майре была готова бежать туда немедленно, но свекровь сказала: выжди немного, пусть испытает на собственной шкуре, каково жить без дома, без жены, без родителей, может, одумается, бросит пить… Майре, естественно, послушалась, и надо же было случиться, что свекровь именно в этот раз ошиблась, то есть, в буквальном смысле слова, может, и не ошиблась, но она не сумела учесть людскую подлость – откуда-то возникла другая женщина, литературовед, заарканила Пээтера, затащила к себе, приютила, и представила все как свершившийся факт: дескать мы любим друг друга, мы родственные души, Пээтер желает развестись, надеюсь, никто из домашних не возражает. На свекровь произошедшее подействовало жутко, наверно, она винила себя в том, что дала неверный совет, вскоре она заболела какой-то редкой болезнью и умерла. Майре хорошо помнила последние недели Виктории: та лежала в больнице, но сдаваться не хотела, новый учебник английского был почти готов, оставалось немного, и свекровь хотела любой ценой завершить рукопись, за несколько дней до смерти у нее уже не было сил, чтобы держать ручку, и Майре пыталась помочь ей, Виктория диктовала, она записывала… Ох, как она плакала, когда Виктория умерла – намного больше, чем после смерти родной матери. Тогда у нее впервые и промелькнула мысль – почему я еще в этом доме? Но идти было некуда, две дочки на руках – не шутка, и Майре осталась там, где была, в квартире тестя, продолжала работать в институте, куда Виктория ее пристроила, преподавать студентам физкультуру, учить их волейболу – когда-то она была одной из лучших эстонских связующих, даже ездила в Москву на спартакиаду – и воспитывать Кристель и Каю. У нее было несколько поклонников, один даже излил свои чувства, случилось это в тренировочном лагере, красивым летним вечером, и Майре подумала – неужели и мне улыбнется счастье? Но когда они вернулись в город, любовник ее сразу бросил, даже перестал здороваться; с этого момента Майре людям не доверяла, раньше она была жизнерадостной, веселой, смеялась громко каждой шутке, а теперь помрачнела, замкнулась и полностью посвятила себя дочерям. Потом началась перестройка; то, о чем говорили по телевизору, Майре особо не интересовало, конечно, она тоже хотела чтобы магазины ломились от товаров и не надо было после работы выстаивать в длинных очередях, но вообще-то она не жаловалась, и если смотрела перестроечные передачи, то только потому, что в них часто выступал Пээтер. По-настоящему она разволновалась, когда узнала, что Пээтер развелся с Маргот, на секунду вспыхнула отчаянная надежда, что муж вернется – Майре не сказала бы ему ни одного плохого слова, только уткнулась бы носом в грудь Пээтера и долго ревела от счастья; но этого, конечно, не произошло, Пээтер, как и раньше, сторонился ее, вместо того, чтобы поселиться в родительской квартире, купил однокомнатную на окраине, случилось это уже после независимости, а дальше прошло совсем немного времени, и объявили реституцию. И вдруг Майре поняла, что ее статус в доме изменился. Раньше между ней и Моникой, с юридической точки зрения, не было никакой разницы, они обе были здесь прописаны и обладали равными правами – теперь Моника становилась хозяйкой, Вальдек и Пээтер тоже могли претендовать на квартиру – но не она, Майре. Законы, ее защищавшие, канули в небытие. И тут в ее сердце прокрался страх. А что, если Моника, Вальдек и Пээтер продадут квартиру? Куда она денется? Кристель жила в доме родителей мужа, Кая недавно переселилась в Милан, снимала там какую-то комнатушку – ни та, ни другая не могли взять ее к себе. Обратно в родительский дом? Там жил брат с семьей, а брат – не Буридан, для него сестра не значила ничего, вряд ли он даже на порог ее пустит, и даже если пустит – что она в провинции будет делать, где работу найдет? Снять квартиру в Таллине? Жизнь стала ужасно дорогой, а зарплата Майре была невысокой, научной степени у нее не было. Так что, когда Моника однажды обронила, что завтра придут братья, и решится вопрос с квартирой, у Майре сердце аж екнуло – и что они решат, скажут – все, выселяйся? В конце концов, она же была для них чужая, брак с Пээтером давно распался, дочки выросли, и ее с ним уже ничто не связывало. Обычно, когда заходил Пээтер, Майре старалась быть дома, чтобы хоть мельком увидеть любимого мужа, обменяться несколькими словами, но на этот раз она сбежала, или вернее, вообще не вернулась домой после работы, пошла к подруге и просидела там до позднего вечера. И все же, когда она в темноте сошла с трамвая и пошла в сторону дома, она почувствовала, что ноги ее не держат, она чуть было не повернула назад, и если этого не сделала, то только потому, что ей действительно некуда было идти.

Глава третья

Искушения Пээтера

Свобода настала, частная собственность оказалась снова в чести, границы открылись, и город был полон борделей, но у Пээтера не хватало материальных ресурсов, чтобы получить полное удовольствие от нового бравого мира. Если бы ему по реституции достались несколько заводов, или земли площадью в добротную мызу, тогда само собой, но даже дедушкин тартуский дом, и тот сгорел во время войны, а что касалось хутора, то жалкие пятнадцать гектаров, которые, к тому же, пришлось бы делить с другими наследниками, энтузиазма в него не вселили, и он решил не тратить свое драгоценное время на составление соответствующего заявления. Так что все, на что он мог надеяться, это треть родительской квартиры, но там обитали сестра и бывшая супруга… Если бы он попал в парламент… или хотя бы в Верховный Совет… но и те, и другие выборы закончились для него катастрофой, перед последними советскими его настиг такой сильный приступ радикулита, что пришлось пролежать целый месяц в больнице, правда, в хорошей, четвертой больнице, где раньше лечили только советскую номенклатуру, но из списков его все равно исключили, и он мог только грызть ногти от зависти, когда соратники из Народного фронта заняли вожделенные места на Вышгороде; ну а с первыми выборами эпохи независимости получилось еще нелепее, на сей раз он был здоров и полон физических и духовных сил, да и округ ему предоставили именно тот, который он сам хотел заполучить, в Южной Эстонии, там, где он после университета учил детей сложной эстонской грамматике и читал им вслух депрессивные стихи Юхана Лийва – но времена изменились, и избиратели, в чьем расположении Пээтер не сомневался, отдали свои голоса некоему леснику из той компании, которую Пээтер раньше называл «сумасшедшими» – они и выиграли выборы. Может, стоило поменять партию? В сущности, нечто подобное Пээтер даже сделал: когда Народный фронт после независимости раскололся, он интуитивно выбрал более умеренное крыло, то, которое было не прочь сотрудничать с «сумасшедшими»; и сотрудничало, но без него.

После такого удара Пээтер решил уйти из политики. Вернемся-ка к литературе, подумал он – но выяснилось, что возвращаться особенно некуда, то есть, литература, конечно, существовала, даже журнал «Лооминг», в редакции которого он когда-то работал, продолжал издаваться, но вот гонорары там – и не только там – платили настолько ничтожные, что на них не смог бы прокормиться даже очень малотребовательный человек. Канул в небытие и Литфонд, он исчез вместе со своим родителем, советской властью, и Пээтер даже пожалел, что относился к этому учреждению с немалой долей иронии.

Какой-то фундамент для новой жизни он, все-таки, заложил. Когда позвонила Марина и спросила, не хочет ли Пээтер купить ее квартиру, поскольку сама она собирается переселиться в Россию, Пээтер, усмирив гордость, ответил: «Почему бы и нет, если сойдемся в цене», – ответил, хоть и не забыл, как любовница еще недавно осыпала его страстными упреками. «Разве это, по-твоему демократия?» спросила Марина гневно после провозглашения независимости. «Почему вы нам врали, что не будете преследовать русских? Зачем обещали, что в новом государстве у всех будут равные возможности? Или вы загодя решили воспрепятствовать нам стать гражданами? Но почему в таком случае вы заключили договор с Ельциным? Ах тогда вам нужна была помощь России, а сейчас нет? Но это же подло, Пээтер! Неужели тебе не стыдно? Или ты тоже считаешь меня оккупантом?» И что он должен был на обвинения ответить? Что «сумасшедшие» никакого договора с Ельциным не подписывали и вообще считают, что предыдущее правительство не обладало достаточными полномочиями для заключения подобного соглашения? Но его партия ведь сотрудничала с ними… Упреков у Марины было предостаточно: зачем надо было закрывать заводы, зачем вытеснять из страны образованных русских, тех, кто мог принести пользу Эстонии? Родители Марины, вскоре после провала путча, переехали в Москву, отцу подобрали там новую должность, сама Марина какое-то время еще терпела, надеялась, что все наладится, но теперь решила последовать их примеру. «Меня уволили из-за недостаточного знания государственного языка. Скажи, зачем библиотекарше, выдающей русским читателям книги на русском языке, досконально знать эстонский? Что мне теперь делать, если я хочу остаться здесь, пойти в проститутки, что ли?» На этом поприще Марина могла бы добиться ошеломительного успеха, подумал Пээтер, но вслух говорить не стал: непонятно, поймет ли любовница комплимент? Денег на покупку квартиры у него не было, но зато мгновенно возник план, откуда их достать: Маргот в последнее время стала часто приезжать из Стокгольма на родину, естественно, вместе с мужем-эмигрантом, из которого жена – вместо Пээтера – хотела сотворить литературного классика, и теперь Пээтер при их появлении из дома уже не уходил, во-первых, потому что некуда было, и, во-вторых, из принципа: он ведь тоже был прописан в «безобразном» доме. Ну а поскольку такой странный menage a trois обременял их всех, то Маргот недавно намекнула, что если Пээтер найдет себе другой кров, они готовы его в этой затее материально поддержать; вот и усмирил Пээтер во второй раз за день гордость и позвонил Маргот…

Квартира у него, таким образом, появилась – но ведь надо было платить и за отопление! Еще Пээтер привык к тому, что на потолке горит люстра, а из крана течет и горячая, и холодная вода – все это стало стоить немало. Относительно еды, правда, был он человеком малотребовательным, но, однажды расставшись с вегетарианством, свою жизнь без колбасы, сыра и творога, уже не представлял, а обед готовить так и не научился, что означало дополнительные расходы на кафе (о ресторане он даже не помышлял). И где взять деньги на все это? Выбор отсутствовал, пришлось начать трудиться, а поскольку единственным трудом, доступным Пээтеру и морально, и физически, был труд пером – обратно в учителя он не пошел бы даже в том случае, если бы его взяли –, то и стал он, как бешеный, катать всевозможные тексты – естественно, не художественные. В Таллине выходило три ежедневных газеты, страницы одной он обогащал статьями о политике, другой – литературными рецензиями, а третьей – очерками. Пээтер – подчеркнем его самую большую жертву – даже научился печатать на машинке, потому что ни одна современная редакция не соглашалась расшифровывать его каракули, а машинистку он потерял одновременно с женой: Маргот здесь, Маргот там, Маргот на кухне, Маргот за столом, за машинкой, Маргот в постели – последняя дислокация, впрочем, подходила ей меньше всего. Напечатанные на машинке, тексты Пээтера принимались редакциями безотказно, во-первых, почерпнутый во время перестройки моральный капитал еще не полностью иссяк – это, все-таки, он выдвинул сокровенные лозунги: «Так жить нельзя!» и «Однажды мы все равно будем свободны!», во-вторых, он писал в красивом выдержанном стиле, и, в третьих, его статьи никогда никого не раздражали: размышления на политические темы были трезвые и уравновешенные, рецензии на книги коллег – положительные, а очерки вселяли в народ уверенность в своих силах. «Не обязательно поражать мир численностью населения, можно поразить его интеллектом!», «Да, мы – наследники всех тех, кто жил на этих берегах много столетий, но нам нечего смотреть снизу вверх на немецких баронов, мы бы достигли всего и собственными силами!», «Со своим умом, образованностью и трудолюбием мы однажды непременно войдем в число наибогатейших стран Европы!» В течение нескольких лет имя Пээтера Буридана часто встречалось на полосах газет, особенно по пятницам, когда помимо ежедневных изданий выходила и еженедельная – культуры, для которой Пээтер писал театральные и кинорецензии. И все же всего заработанного хватало только на то, чтобы оплатить коммунальные расходы и заполнить холодильник – но ведь Пээтер был еще не стар, у него были и другие потребности! Газеты кишели объявлениями, в которых рекламировались «массажные услуги», «отдых» и прочее, и как мог Пээтер, сам как-то продекларировавший важность оргиастического начала, их игнорировать? Ведь как говорит классик, которого Пээтер нередко цитировал: «В аду борделей остался мой последний грош…» Не все соотечественницы Марины репатриировали, большинство не имели для этого возможности, их никто в России не ждал – но жить на что-то должны были и они, после того, как их уволили из-за недостаточного знания нового государственного языка. Те, которые ни на что другое не годились, пошли продавать на рынке гнилые баклажаны, китайские пуховики и турецкие сорочки, а те, которые годились… Соня Мармеладова как архетип продолжала размножаться и надела на себя модное эротическое белье – и как ты откажешься приласкать чисто-литературную нежную кожу такой женщины? Так думал не один Пээтер, последующее десятилетие вполне можно назвать временем сексуального единения двух народов, эстонского и русского: эстонские мужчины при помощи политики и бизнеса сколачивали состояния, и часть их отдавали русским проституткам, которым, таким образом, не пришлось умереть с голоду – они даже могли содержать своих безработных мужей и воспитывать детей. Эстонки в борделях встречались редко, с одной стороны, безработица среди них была не столь распространенным явлением, какую-то синекуру новоиспеченное государство своим дочуркам подбрасывало, а, с другой – и, по мнению Пээтера, в этом крылась главная причина – эстонки не выдерживали в сём искусстве конкуренции с русскими.

Да, но откуда бедному Пээтеру взять деньги на бордели? Гонорары за статьи для этой цели оказались недостаточными. И Пээтер начал писать «Туманные истории». Идея сборника новелл, в котором кучка приятелей, отправившаяся в деревню попировать в бане, застревает там из-за тумана, и, чтобы скоротать время, начинает рассказывать друг другу экстравагантные истории, с ними приключившиеся, пришла Пээтеру в голову давно, но ее реализация, по разным причинам, откладывалась: то он мучился над киносценарием на революционную тематику, то стал писать роман о дяде Эрвине (черновик этого бессмертного произведения так и остался ненайденным), потом начались неприятности с открытым письмом, ну а тут настала и перестройка. Теперь Пээтер выудил идею из глубин своего мозга, стряхнул с нее пыль, написал первый рассказ и отнес его… нет, разумеется, не в литературный журнал «Лооминг», гонорар которого его никак не мог удовлетворить, а в редакцию популярного независимого еженедельника, где с ним немедленно был заключен выгодный договор: обедневший народ нуждался в толике доброго юмора. Так у Пээтера возник определенный ритм жизни: к каждому четвергу он писал новую историю, в пятницу получал гонорар, а в субботу… Квартир, которые Пээтер, в надежде на утонченное наслаждение, навещал, были десятки, иногда он выходил из очередной, весьма довольный собой, а иногда ругал неудачный выбор и нехватку денег – на самых роскошных девиц его заработков все равно не хватало. Еще он мечтал поехать за границу и испытать на деле навыки негритянок, он даже нашел визитку дяди Джона, которую при расставании тот сунул ему в руку, и написал ему – конечно, он предпочел бы Париж, но и против Рима ничего не имел, погуляешь днем по Форуму, а вечером… – но, как гласил полученный через некоторое время ответ, дядя успел в промежутке покинуть сей бренный мир: путешествие в Таллин, как сообщила его вдова, стало для Джона последним.

Ну почему нашей семье не везет с недвижимостью, размышлял Пээтер иногда, помимо сгоревшего имущества дедушки, имея в виду шале дяди Германа и дом тети Софии, оба для Буриданов потерянные: дядя Герман после смерти тети Надежды снова женился, само по себе, решение разумное, нет ничего более жалкого, чем одинокий старик, но ведь ни одна женщина не пойдет за старика, из-за его собственных, что уж поделаешь, сомнительных достоинств, что, в итоге, означало, что когда дядя года два назад, в весьма почтенном возрасте, отправился в страну предков (но не в Россию), даже его падчерице Анне из имущества дяди ничего не досталось, все заполучила новая жена, мадам Маргарита, соседка дяди и учительница эстонского языка Пээтера. Тетя София умерла раньше, чем дядя Эдуард, и, как рассказывала Моника, родственники Эдуарда на следующий же день после похорон отвезли старика к нотариусу и велели написать завещание в их пользу. Ну да, дом был построен руками Эдуарда – но на чьи деньги? На маленькую зарплату физкультинструктора никак не купишь цемент и кирпичи, стекла и трубы, не говоря уже о телевизоре, холодильнике, стиральной машине и прочих радостях современной жизни. Теперь это все – фьють! – уплыло, уехало, укатило, и других возможностей хоть что-нибудь у кого-нибудь унаследовать, Пээтер не видел, и очень об этом жалел: писать статьи ему надоело, он все-таки был не журналистом, а писателем. Так что когда однажды позвонила Моника и пригласила в гости, чтобы обсудить судьбу родительской квартиры, вспыхнула надежда: кто знает, может сестра собирается продать роскошное жилье, с содержанием которого, как он знал, возникли трудности? Правда, там квартировала еще и Майре – а вдруг бывшая жена нашла себе нового мужа? Это можно было только приветствовать, ибо Пээтер был не дурак, он понимал, что время игры в жизнь закончилось, началась жизнь настоящая, она же, выражаясь научно, борьба за существование.