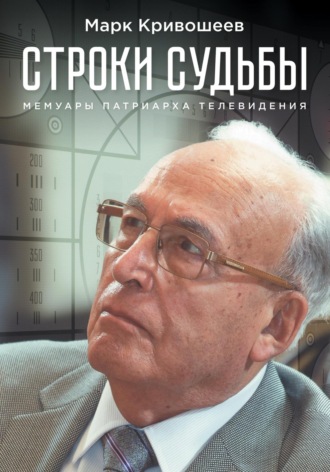

Марк Кривошеев

Строки судьбы

Днем по путевке от штаба я выдал машину, а затем часа 2 не мог прийти в себя, т. к. думал, что опять нарушил устав, дав машину без разрешения дежурного. Однако позже узнал, что поступил верно, т. к. по разрешению дежурного даются машины лишь при отсутствии путевки. Придя с поста, я все время ждал, что на меня обрушится Муравьев. Но это еще пустяк, весь день и ночью я все время подбирал себе меру наказания: 2-е суток гауптвахты (губы), наряд на 31 декабря, выговор. Однако еще раз повторилась пословица: «Человек полагает, а Бог располагает». Селютин, сохраняя свою благосклонность ко мне, об этом проступке умолчал…

О том, что меня освободят от воинской службы, я узнал еще 23 декабря 1940 года, т. к. в Гомеле был освидетельствован в глазной клинике профессора Брука и подведен под ст. №114 в расписании болезней 184 за 1940 год.

Февраль 1941 г. Фотографию на память в новом обмундировании Марк Кривошеев все-таки сделал

—

3/I прошел гарнизонную комиссию, куда был направлен нашим врачом Годаскиным. Он начертил план гомельских улиц, по которым я должен был пройти, а после комиссии освободил меня от строевых занятий. Дело мое пошло в округ, в Минск. В нашем батальоне служил мл. серж. Бесецкий, он работал в штабе дивизии, отправляя корреспонденцию. От него 4/II—41 г. я узнал, что округ утвердил мое увольнение. 10-го я выехал в Речицу, а 16/II был демобилизован. Поехал в Минск, а 10/III приехал в мою любимую Полтаву.

* * *

Рассказывает Марк Иосифович

В то время быть призванным в армию считалось большим почетом и гордостью. Поэтому, когда меня в Минске переосвидетельствовали и сказали: «Такие нам не нужны», я, конечно, переживал. Перед ребятами было очень неудобно. Но, что делать, судьба. Получил «белый билет», и с тех пор меня не призывали. Я с большим позором вернулся в Полтаву. Стал готовиться к поступлению в институт.

Марк Кривошеев. Полтава, март 1941 г.

* * *

Вспоминает Илья Розенфельд

1941 год. Я уже студент первого курса нашего строительного института.

Сегодня 22 июня, воскресенье. Встаю я пораньше – завтра последний зачет по геодезии, принимает строгий доцент Томашевский.

Я сижу за столом, за моей спиной на столике радиоприемник. Как обычно, он настроен на воскресную музыкальную передачу из Германии. По утрам это Иоганн Штраус, вальсы, марши и польки. Но что это? Сегодня музыки нет, только какие-то взволнованные, перебивающие друг друга возбужденные немецкие голоса, шум, треск, крики, какой-то непонятный шум. Я слышу лающие выкрики на фоне грохота бомбовых разрывов, сплошной треск автоматной стрельбы, густой рев моторов. Захлебывающийся фальцет кричит сквозь сплошной грохот взрывов: «Русская казарма уже взята… Наступление идет успешно… Русские бегут…» Я взволнованно вращаю ручку приемника, нахожу другие немецкие радиостанции, но и здесь то же…

А вот радио Берлина. Но и тут – марши, воинственные солдатские песни, грохот марширующих кованых сапог, возбужденные лающие голоса и пронзительные короткие команды. Что это?!

А что передает Москва? Только что окончилась «Пионерская зорька», диктор читает последние известия о достижениях передовиков труда. Ничего тревожащего, все как обычно. Но вдруг минутная пауза… и начинается музыка. Песни и марши следуют друг за другом, без пауз и дикторских объявлений. Это очень странно. Ощущается, что должно что-то последовать, мы уже имеем опыт. Такое бывало перед каждым важным сообщением: перед Зимней войной с Финляндией, перед походом в Польшу в сентябре 39-го, перед присоединением Буковины к СССР прошлым летом…

Музыка все длится и длится, ей нет конца. И вдруг она резко обрывается, будто кто-то выдергивает вилку из розетки. В динамике наступает напряженно дышащая пустота. На часах ровно одиннадцать. Динамик молчит, лишь шуршат накатывающиеся, как морской прибой, несущие частоты радиоэфира. Проходит еще минута, две, три… И вдруг в напряженной тишине тревожно вызванивают позывные Москвы. Пауза, и снова позывные. Они повторяются, повторяются, теперь в их привычных звуках уже слышится что-то зловещее. Проходит полчаса, волнение нарастает, а позывные длятся. И внезапно обрываются. И тишина. Снова пауза, кажущаяся вечностью. Взволнованно колотится сердце. В динамике легкий щелчок…

И в напряженной тишине сумрачно гремит бас Левитана, от первых слов которого по спине пробегает озноб: «Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Слушайте заявление советского правительства…»

Ровно двенадцать. У микрофона Молотов. Его сухой скрипучий голос заметно дрожит.

Это война.

* * *

Прошло меньше недели, город затемнен. На стенах домов расклеены приказы о мобилизации и светомаскировке окон. На оконные стекла приказано клеить перекрестные бумажные ленты – считается, что они защитят от осколков стекла при бомбежке. Во дворах в земле роют бомбоубежища – «щели». Какие-то уполномоченные с красными повязками на рукаве ходят по дворам и измеряют рулеткой ширину и глубину отрытых ям. Предполагается, что в случае бомбежки они будут спасать людей. Всем понятно, что это смехотворно, но говорить об этом нельзя. Если глубина или ширина щели меньше указанных в приказе, составляется протокол и дается краткий срок для исправления. Или взимается штраф.

В нашей квартире четыре окна и еще балконная дверь, замаскировать их нелегко. Все, что есть в доме, идет в ход: одеяла, плащи, старые пальто, разные тряпки, листы бумаги. Я стою на табуретке и прибиваю все это гвоздями, а мама и папа мне подают. Все нервничают и ссорятся. Нужно дождаться темноты и с улицы проверить качество нашей светомаскировки. Ведь после десяти вечера по улицам ходят военные патрули и проверяют затемнение окон. Если где-то у кого-то пробивается лучик, патрули свистят, находят виновных и грозят арестом. А после десяти вечера на улицах у прохожих проверяют ночные пропуска.

Радиоприемники сдавать приказа пока нет, это будет лишь через два дня, 24-го и 25-го, а пока вечерами мы слушаем немецкое радио из Берлина и иногда, если удается, новости Закарпатского радио из Ужгорода. Их читают на языке русинов, он похож на русский, и все понятно. А наши сводки очень скупы, узнать из них, что происходит на фронте, невозможно. В них основная туманная формулировка – «до подхода регулярных войск наши войска отбивают ожесточенные атаки врага, который несет тяжелые потери». И все. Но и в них уже появились пресловутые «направления» – Ровенское, Брестское, Полоцкое… – похоже на то, что наши войска отступают?.. А вот из немецкого радио мы узнаем намного больше, но услышанному верить не хочется. Убеждаем себя, что это пропаганда. Хотя даже симпатизирующие СССР русины сообщают, что Красная армия бежит и десятками тысяч сдается в плен.

Но вот приемники тоже уже сданы, и мы живем в полном информационном вакууме. Хотя даже из наших невразумительных сводок мы научились многое выуживать. Ничего утешительного в них нет. А в наших госпиталях уже появляются первые раненые. От них мы слышим много такого, что отнюдь не вселяет оптимизма. Знакомый врач папы работает в госпитале и по секрету передает рассказы многих раненых – о неорганизованном отступлении, вернее, паническом бегстве, о тучах немецких самолетов и танковых клиньях, о целых наших дивизиях и армиях, попавших в окружение и плен…

Прошли всего неполные три недели, но сводки Верховного командования одна хуже другой. В них называются все новые направления, на которых идут бои, – и все догадываются, что если в сводке названо направление, то город уже сдан. Сданы Минск и Рига, Псков, Бердичев, Житомир… Фронт все ближе и ближе.

Из дневника

19 июля 1941 года. Скоро месяц, как немцы начали с нами войну. Линия фронта проходит на сегодняшний день примерно так: по Финляндии, Латвии, углубился на нашу БССР, недалеко от Смоленска, по Украине. Не считая Западной Украины, наша линия обороны не прорвана.

Сегодня была в Полтаве первая тревога в 5 утра. Впрочем, многие склонны считать, что это подготовительная тревога. В остальном в Полтаве все в порядке. Я дома. Наши ребята почти все на фронте: Горик Венгеров, Исак Казанович, Мурка Уманский, Шурик Окунь и др. Недавно в госпиталь в строительном институте привезли раненого Фиму Зайдеса. Кроме осколка в голове, у него поджата танком нога. Сейчас он находится в тяжелом положении. Не повезло парню! 15 июня окончил Харьковское артиллерийское училище, был направлен во Львов, а уже 24 июня был ранен. Положен в Гомельский госпиталь, а затем, вместе с эвакуирующимся госпиталем, прибыл в Полтаву. От всех остальных ребят нет ни слова, надо полагать, что Горик где-то возле Смоленска, а Исак возле Киева.

Настроение сейчас паршивое. Во-первых, я никак не могу остановиться на институте. Хотя я уже и зачислен в ХЭТИ (Харьковский Электро-Тех), но не уверен, что буду там заниматься…

Марк мечтал учиться в Московском институте инженеров связи, и туда он в первую очередь отправил свой запрос. Но с началом войны был вынужден отказаться от поездки в Москву.

Илья Розенфельд

Теперь ежедневно немцы бомбят наш военный аэродром и район Киевского вокзала. Точно в девять вечера – можно проверять часы! – над городом появляются и как-то лениво плывут в высоте, одно за другим, звенья «Юнкерсов». Летят они спокойно, уверенные в своей безопасности, по-хозяйски и ничего не опасаясь. По ним усердно палят зенитки. Но все зря. Как видно, на нужную высоту снаряды наших зениток не долетают. И почти сразу же слышатся глухие бомбовые разрывы. В течение двух суток небо над городом остается черно-багровым до самого зенита – это горит маслозавод. А наших самолетов мы уже давно не видели…

Все живут с надеждой, ждут избавления от неопределенности, стремительно надвигающегося и пугающего будущего, ищут избавления от страха. Настроение у всех подавленное.

А сводки «Совинформбюро» все хуже и хуже.

В эти дни Марк работает электромонтером в эвакогоспитале №1056. Ждет вызова из Харькова. Настроение тревожное.

Из дневника

Девочки хотят уезжать. Они начитались в газетах, что немцы насилуют девушек, и хотят эвакуироваться…

Вчера получил извещение из ХЭТИ. Мне пишут: «Тов. Кривошеев М. И. Решением Приемной комиссии Вы приняты в число студентов ХЭТИ. О начале занятий сообщим дополнительно. Вам будет предоставлена жилплощадь в комнатах, арендуемых институтом. Постельные принадлежности необходимо иметь при себе. Без нашего вызова в Харьков не выезжайте. Отв. Секрет. Прием. Комиссии ХЭТИ Азаренко. 6/VIII—41 г., №171».

В первом я был уверен, а относительно общежития нечто в этом роде нужно было ожидать, так как все харьковские общежития забраны под госпитали. Что касается начала занятий, то этот вопрос еще долго будет открытым, ибо последние сводки малоутешительны. Вчера Информбюро передавало, что уже несколько дней назад оставили Смоленск, а сегодня сообщили, что идут ожесточенные бои по всему фронту от Ледовитого океана до Черного моря. Наши войска оставили Кировоград и Первомайск…

Сегодня утром мама принесла печальное известие. Детский садик №18, где она работала 10 лет, закрылся, а вчера закончили свою работу ясли ВАУ, остался лишь один сад – 100 рублей.

Это на меня действует убийственно. Досадно!

27 августа 1941 года Марк уезжает из Полтавы в Харьков. Судьба приготовила ему новые испытания…

* * *

А что же с 209-м ОСБ? Какова судьба однополчан Марка? Точно мы не знаем, но, видимо, все однополчане Марка Иосифовича погибли в первые недели войны. У нас есть возможность получить краткую информацию о трагическом боевом пути 143-й стрелковой дивизии, в состав которой в июне—июле 1941 года входил 209-й отдельный саперный батальон.

* * *

143-я стрелковая дивизия

Сформирована в сентябре 1939 года. Принимала участие в присоединении Западной Белоруссии, была одним из немногих советских соединений, вступивших в бои с польскими частями. В июне 1940 года участвовала в походе в Литву.

В начале лета 1941 года дислоцировалась в Гомеле, Ново-Белице и Речице. С 11 июня 1941 года начала переброску железнодорожным транспортом в район Барановичей. Там 27 июня 1941 года дивизия попала под массированный удар противника и начала отход на восток. Спустя сутки занимала оборону по восточному берегу Березины в районе Любыничи—Доманово. К тому времени погиб командир дивизии генерал-майор Сафонов, а само соединение было дезорганизовано и небоеспособно. В последние дни июня была окружена и действовала в лесах. 2—3 июля 1941 года в составе двух стрелковых и артиллерийского полка начала выход на Березину. К 5 июля 1941 года остатки дивизии сосредоточились в районе Добруша, фактически не имея вооружения.

15 июля 1941 года снова попала под удар противника, оставила Чаусы, но продолжала удерживать рубеж по Проне. На следующий день отошла и с него, но избежать повторного окружения не удалось. Прорываясь через вражеское кольцо за реку Сож, дивизия потеряла две трети остававшегося личного состава. Вышедшие к своим остатки рядового и младшего начальствующего состава 24 июля 1941 года были переданы в 137-ю стрелковую дивизию, а штаб дивизии отправлен в тыл – формировать по существу новую 143-ю стрелковую дивизию. Дивизия второго формирования вошла в состав вновь сформированного Брянского фронта и с 23 августа 1941 года возобновила оборонительные бои.

* * *

Анна Кривошеева

Судьба уберегла папу от гибели, дала ему шанс не просто выжить, но реализовать свои мечты, совершить другие подвиги: трудовые, научные, гражданские. А его друзья, однополчане трагически погибли.

Папа нес в душе эти переживания всю жизнь. Понимал, что должен отработать этот подарок судьбы.

И он работал всю жизнь за себя и за тех парней, которые заняли его место в строю и не вернулись с войны. Более 75 лет после этих событий он вкалывал день и ночь, в будни и в праздники, в отпуске, в транспорте, на больничной койке. Его голова не переставала работать.

А результаты весьма убедительные.

Он отработал…

1.05. Мама

Строчка в автобиографии Марка Иосифовича удручающе лаконична: «Мать убита фашистами в Полтаве в 1941 году…» Никаких документальных свидетельств в его архиве нет. Эта трагедия никогда им не обсуждалась подробно – ни в интервью, ни в семейном кругу. Для Марка Иосифовича это вечная боль, которая сопровождала его всю жизнь. Однажды он сказал дочерям: «Это мой грех». За что он так корил себя? Была ли реальная возможность спасти маму? По всей видимости, нет. Теперь мы можем только гадать, что ему пришлось пережить. Сколько его писем осталось без ответа? Что рассказали ему выжившие соседи, когда он приехал в Полтаву после войны? Сколько его друзей и одноклассников погибло? Не рассказывал ничего. Все мужественно переживал сам.

* * *

Война пришла на Полтавщину 9 августа 1941 года. Советские войска и рабочее ополчение в тяжелых боях целый месяц защищали город, что стало частью Киевской оборонительной операции. За это время из города удалось отправить 1100 железнодорожных вагонов с промышленным оборудованием, а сам город несколько раз подвергался бомбардировкам. 18 сентября 1941 года части Красной армии вынуждены были оставить Полтаву.

* * *

Из дневника

16/IX—41 г. Ст. Перещепино (!) Днепропетровской обл., село Семеновка.

И куда только судьба не закидывает человека! 27 августа уехал из Полтавы в Харьков в ХЭТИ. Я на все смотрел через розовые очки и лелеял мечту – учиться. Уезжал утром. Меня провожала моя дорогая мама. Я только сейчас чувствую, как горячо я люблю ее. Прощаясь, целовались, на ее лице была грусть, кожа лица мне казалась холодной. У меня было какое-то досадное, горестное ощущение, я почему-то считал, что вижу ее в последний раз (неужели это правда?!). Гудок, и поезд тронулся, она несколько шагов пробежала по перрону, и… все. По сей день от нее не имел ни одной весточки.

Когда уезжал, то в Полтаве уже проводилась эвакуация, но мама и я почему-то смотрели на это через пальцы. Мама любит Полтаву, и не знаю, решится ли теперь двигаться в путь. Полтаву уже давно усиленно бомбят.

…Приехал в Харьков, все будто бы устроилось хорошо. Я прописался и жил у Левы Гуревича. Квартира у него прекрасная. Был в институте. Но война! Будь она проклята! Я чувствую, что она исковеркает мою жизнь, не даст возможности исполниться моим заветным мечтам. Немцы продвигаются вперед. Весь Харьков мобилизовали на рытье укреплений вокруг города. Пришел 30 августа в институт. На собрании новичков нам сказали довольно холодно, но ясно: 31-го в 10.00 мы должны явиться с теплым бельем и продовольствием и отправиться в неизвестном направлении. Наш отъезд 31-го отложили. 1-го сентября, в тот долгожданный день, когда я думал впервые с кафедры услышать седовласого профессора, я шел по Харькову с лопатой в руках и котомкой за спиной!

Выехали вечером. На следующий день утром приехали на станцию Перещепино. Я сразу познакомился с ребятами… У нас организовалась компания, которая впоследствии стала бригадой землекопов. Вечером мы прошли 15 км до Семеновки. Расквартировались. А на следующий день вышли рыть траншеи…

* * *

Екатерина Михайловна оставалась в Полтаве. Мы не знаем, пыталась ли она уехать из города. Мы только знаем, благодаря свидетельствам Ильи Розенфельда, что уехать в сентябре было уже практически невозможно.

Вспоминает Илья Розенфельд

В один из дней нас, группу студентов, по распоряжению райкома комсомола направляют на Южный вокзал в распоряжение его начальника. Что будем там делать – скажут на месте. На вокзал мы отправляемся пешком и уже на мосту через Ворсклу слышим доносящийся со стороны вокзала странный глухой шум. Что это? Приблизившись, застываем в недоумении. Перед нами воистину сюрреалистическая картина: на огромной привокзальной площади от моста и до вокзального здания, по всей ее ширине на земле, на разостланных одеялах, просто на камнях и на асфальте шевелится и шумит многотысячная человеческая масса. Тысячи людей с детьми, с каким-то скарбом – узлами, мешками, корзинами и чемоданами – тесно заполняют всю площадь, лежат и сидят на вытоптанной траве и на проезжей части, в сквере на цветочных клумбах.

Над всей площадью – сплошной гудящий говор тысяч голосов, слышатся отдельные выкрики, детский плач. Впереди у водонапорной башни тройным кольцом вьется многосотенная очередь к водопроводному крану. С чайниками, кастрюлями, банками и разнообразной посудой молча и покорно стоят бледные женщины, старики и дети. Дверь единственного вокзального туалета крест-накрест забита толстыми досками, оттуда волнами исходит тяжелая едкая вонь разложившейся мочи и гниющих экскрементов. Вонью экскрементов несет отовсюду – ведь на площади тысячи людей, а никаких туалетов нет.

Мы с трудом пробираемся до вокзального здания. Гудящий зал тоже сплошь забит. Чтобы пройти к кабинету начальника вокзала, приходится переступать через мешки, чемоданы, узлы, прямо через лежащих на полу людей. Они сидят и тесно лежат на грязном полу, всюду вонь, заходится в вопле младенец, кричат и переругиваются женщины, плачут дети.

Бледный, с измученным серым лицом начальник вокзала в измятой синей фуражке делит нас на тройки, выдает красные повязки и поручает: сегодня же, до конца дня, составить списки женщин с детьми в возрасте только до десяти лет! Только! Для них в депо готовится состав из старых товарных вагонов. Вагоны, правда, старые, давно списанные, но сейчас их кое-как приводят в порядок. «Куда отправят этот состав? И когда?» – спрашиваем мы. Ведь эти вопросы будут задавать и нам. Начальник хмуро смотрит на нас. «На Харьков, – говорит он. – До Харькова, надеюсь, вагоны эти дотянут. А там пусть начальство решает, что делать дальше. – Он угрюмо молчит. – Завтра утром этот состав мы отправим. Много случаев дизентерии, и много вшивых, а воды нет. Да и еды ведь тоже нет никакой, а тут дети…»

До вечера мы ходим среди этой шумящей, рыдающей, шевелящейся, растерянной людской массы и составляем списки. Слух о том, что эвакуации подлежат женщины с детьми только до десяти лет, мгновенно облетает всех.

Рыдания, истерики, вопли, плачут дети – ведь здесь немало семей, в которых двое-трое детей, и некоторым из них больше десяти лет. Их что – нужно оставлять? А что с ними будет? Мы стоим в окружении отчаявшихся, кричащих и рыдающих женщин с измученными худыми лицами, у всех в руках какие-то бумаги, метрики, все они одновременно вопят и протягивают нам документы. Большинство из них – семьи военных из западных округов, у многих больные маленькие дети, но старшие тоже нуждаются в лечении, оставлять их нельзя никак… Мы в растерянности. И, конечно, вносим в списки всех детей.

Пусть решает начальство! Видя это, женщины немного успокаиваются – им кажется, что все уладилось и завтра они уедут всей семьей. Куда? На Харьков. А потом что? Мы разводим руками – этого мы сами не знаем. Наше дело – выдать регистрационные номера, которые им понадобятся завтра, при посадке в вагоны…

Через два дня узнаем, что списки наши оказались бесполезными. Состав, поданный из депо под посадку, штурмом взят озверевшей толпой. В вагоны проникли только самые сильные и ловкие.

Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1939 года, население Полтавы составляло 130 тысяч человек, из них 12 860 евреев – в основном работники здравоохранения, просвещения, сферы обслуживания. Многие из этих людей были уверены, что в случае оккупации немцы не станут их трогать. Считалось, что немцы – цивилизованная нация.

Илья Розенфельд

Жизнь изменила окраску. Теперь все происходит на одном, основном, единственном фоне – тревожном фоне войны. И самое главное сейчас – это сводки Совинформбюро, трижды в день, утренние, дневные и вечерние. Из которых понять, что происходит на фронте, невозможно. Хотя ясно, что дела идут очень плохо.

Город еще живет по инерции привычной мирной жизни, но из подсознания людей уже ни на миг не уходит тревожное ощущение беды, близящейся и неотвратимой. Все боятся даже думать, что Левобережную Украину, а значит, и Полтаву нашим войскам не удержать. И тогда здесь будут немцы?! Как? Этого не может быть! Теперь все зависит от обороны Киева. Его не сдадут! Это последняя – непрочная, неуверенная и единственная – надежда на то, что немцам дальше не продвинуться. В газетах Киев гордо называют «твердыней на Днепре» – ведь его обороной командует сам маршал Буденный, который на городском митинге (его транслируют по радио) кричит и клянется, что Киев «был и останется советским!». Мы ему верим – из школьной программы и кинофильмов мы знаем, что он герой Гражданской войны, его конница успешно громила белополяков и золотопогонников Деникина. Мы и не подозреваем, что полководческие таланты и знания Буденного – это позавчерашний день военной науки…

А тем временем в сводках Совинформбюро печатаются неясные сообщения о тяжелых оборонительных боях Красной армии и огромных потерях немцев. Судя по ним, немцы уже вот-вот останутся без единого солдата, без танков и самолетов…

И при всем этом – полное молчание властей, ни единого слова предупреждения населению, остающемуся на оккупированной территории. Хотя уже есть трагический опыт поверженных Польши, Франции и других стран Европы, – это гестапо, концлагеря, массовые расстрелы евреев, лагеря военнопленных, неизбежный голод. И при этом никаких мер содействия и помощи желающим уехать, никаких поездов для эвакуации. Даже раздобыть в горисполкоме спасительные «эваколисты» людям удается с трудом.

Мрачные, тревожные дни и беспросветные черные ночи. Опустевший город, темные, будто нежилые дома и пустынные ночные улицы, частые воздушные тревоги и завывание сирен, тревожно шарящие по черному небу бледные лучи прожекторов, оглушительная пальба зениток и колючие бело-красные звезды зенитных разрывов в небе, гул самолетов и гулкое эхо шагов военных патрулей на безлюдных улицах.

Дни, наполненные пугающей неизвестностью, уже осознанное понимание близящегося слома всей жизни – ведь нужно все бросить, просто выйти и захлопнуть за собою дверь. И уйти. Просто уйти. Дверь можно не запирать. Все равно вслед за тобой в дом торопливо войдут какие-то люди. Они жадно будут рыться, отыщут и поспешно унесут все, что только смогут найти и ухватить, все, что, опережая других, им удастся высмотреть и поскорее взять или отнять у других, тоже рыщущих, увезти нашу, не бог весть какую роскошную, мебель, мое пианино, мои ноты и мои записи, наши книги и граммофонные пластинки, мою коллекцию марок, вещи, посуду и белье, картины на стенах и люстры.

Кто-то испуганно рассказывает, что иной раз западный ветер уже доносит глухой отдаленный гул артиллерийской канонады. Мы верим и не верим – ведь бои идут за Киев, а это от нас далеко… Но где сейчас в действительности фронт – не знает никто.

Илье Розенфельду повезло. 12 сентября он смог уехать из Полтавы вместе с институтом в эвакуацию.

Из дневника

В сводке от Информбюро 14/IX сообщается, что немцами занят Кременчуг. Это ужасно. Ведь рядом Полтава.

Боюсь, что я разлучусь с мамой. Черт возьми! Как тяжело «оторваться от маминой юбки», уйти на широкую, извилистую дорогу самостоятельной, полной трудностей и борьбы жизни. И вот сейчас у меня оказывается еще такое впечатление, что волна отбросила меня от благополучия и теплоты домашней жизни и бросила в сторону, – бросила на путь борьбы за существование. Теперь многое зависит от меня, от моей силы и находчивости, от моего ума, от моих знаний. Самое главное – не терять власти над собой. Ничего! Мне 19 лет. Я чувствую себя здоровым и полным сил. Если не считать некоторых горьких ноток, которые язвят мою душу! Зрение! Ну, ничего! Я кончаю сегодняшнюю запись почти оптимистически!

* * *

17 сентября все студенты ХЭТИ были собраны у командира нашего батальона. Нам объявили, что наша дивизия выступает в далекий путь. Мы находились примерно в 60 км от Днепропетровска. Шли целый день. Идти было трудно. Люди бросали последние вещи…

В пути пришлось преодолеть много трудностей. Мы проходили мимо Краснограда, за который в эти дни уже шли бои, невдалеке от нас взрывался железнодорожный состав с боеприпасами.

Мы прошли более 100 км пешком и вечером 20-го были в Семеновке…

На станции стоял состав, который через полчаса после нашего прихода отъезжал под рев сирены, извещавшей о тревоге. За день до этого немцы бомбили ст. Лихачево, где погибло много студентов медицинского и машиностроительного вузов…

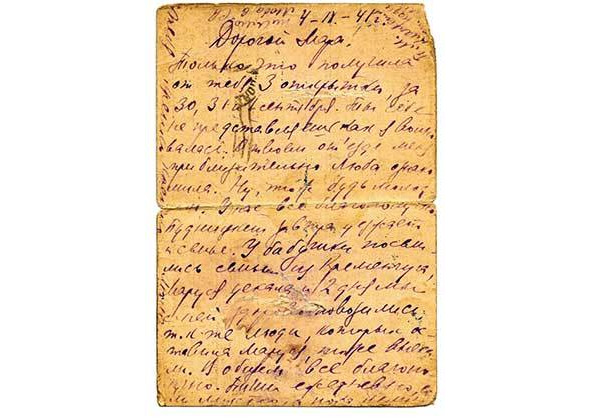

Когда уезжал из Семеновки, на пути к разъезду меня нагнал Виктор Кононов и передал мне открытку от мамы за 4/IX—41 г. Неописуема была моя радость. Это было первое письмо после моего отъезда из Полтавы 27/VIII.

Марк Иосифович хранил эту открытку всю жизнь

4 – IX – 41 г.

Дорогой Мара!

Только что получила от тебя 3 открытки за 30, 31 и 1 сентября.

Ты себе не представляешь, как я волновалась. О твоем отъезде меня приблизительно Люба ознакомила. Ну, что же, будь молодцом. У нас все благополучно. Будницкий завтра уезжает к семье.

У бабушки поселились семьи из Кременчуга. Маруся уехала, и 2 дня мы о ней здорово поволновались, т. к. те люди, которых оставила Маруся, тоже выехали.

В общем, все благополучно. Пиши ежедневно, если можно, а пока целую тебя крепко-крепко.

П.М. кланяется.

От Нади получила письмо.

Люба в Свердловске.

Мама.

* * *

Из дневника

21-го сентября мы после двадцатидневного отсутствия были в Харькове. За эти дни в Харькове на привокзальной площади выстроили барак для эвакуированных с запада. Площадь превратилась буквально в муравейник. Чувствовалось, что фронт уже у самого Харькова. На автобусах привозили раненых прямо с поля боя. Приехавшие на отдых части рассказывали, что взяты Полтава, Красноград и др.

Что я застал в Харькове? Придя на Чайковского, 19, к Леве, я застал запертую квартиру. У рядом стоящего мальчика узнал, что Лева и Ламма еще вчера, 20-го, уехали в эшелоне. Через несколько минут пришел квартирант Левы, некий Дожур. Он мне сказал, что нужно немедленно уезжать, ибо фронт у Харькова.