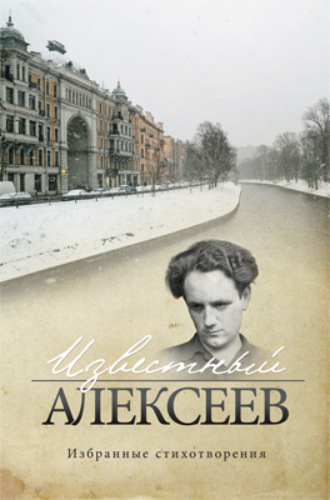

Геннадий Алексеев

Известный Алексеев. Т. 6. Избранные стихотворения

Взор младенца

Глядит младенец на меня

большим

серьезным

умным оком.

Ну что?

Ну что ты глядишь?

Что?

Ну чего?

Ну чего тебе надо?

Чего?

Зачем ты смущаешь меня

своим младенческим взором?

Ну заплачь,

заплачь,

что ли!

Ну улыбнись,

улыбнись,

что ли!

Глядит младенец на меня

большим,

голубым,

удивленным оком.

Подмигнуть ему,

что ли?

Та женщина

Та женщина

тогда была дoргой —

при нашем бездорожье

это клад.

Та женщина

была прямым шоссе,

обсаженным

прямыми тополями.

Та женщина

меня бы завела

в такую даль,

откуда возвращаться

уж смысла нет.

Но странствия в ту пору

меня не привлекали

почему-то.

Ту женщину

я недавно встретил.

Она превратилась в узкую тропинку,

а тополя засохли.

Но тропинка

по-прежнему манит вдаль —

поразительно!

Колокол

Бывает,

купаешься в озере

и ни о чем не думаешь,

а он

где-то за лесом,

негромко так

и будто смущаясь:

«Бом! Бом!»

И еще раз:

«Бом! Бом!»

И еще разок:

«Бом! Бом!»

Все напоминает,

будто я и сам не помню.

Все остерегает,

будто я и сам не осторожен.

Все заботится обо мне,

будто я и сам о себе не позабочусь.

Но в общем-то

он неплохой колокол,

с красивым звуком.

Но в общем-то

он отличный колокол,

с доброй душой.

Но вообще-то

он надежный колокол,

с ним не пропадешь.

Признаться,

мне повезло,

что у меня такой колокол.

У многих

колокола гораздо хуже.

Даль

Тянет меня почему-то

в эту даль.

И будто нет в ней

ничего особенного —

типичная же даль!

А тянет.

Ушел бы

и жил бы там, в дали.

Да все дела какие-то,

все дела.

Смотрю в даль

и вздыхаю.

Тянет меня

в эту банальную туманную даль,

будь она неладна!

Стихи о человечестве

Я поднимаюсь на пятнадцатый этаж,

гляжу оттуда на крыши домов

и говорю торжественно:

– Человечество!

Я спускаюсь во двор,

гляжу на мальчишку,

рисующего на заборе,

и говорю со вздохом:

– Человечество!

Я разглядываю себя в зеркале,

подмигиваю себе

и говорю загадочно:

– Человечество!

Я ложусь спать,

засыпаю,

и вокруг меня

храпит и причмокивает во сне

набегавшееся за день

Человечество.

Жар-птица

Сентиментальная поэма

Я встретил ее совершенно случайно —

однажды ночью

на набережной.

Она была такая худенькая,

такая тоненькая-тоненькая —

одни косточки.

Она сказала:

– Вы меня простите,

но я должна,

должна вам рассказать!

Мне было двадцать,

двадцать и сейчас —

я почему-то вовсе не старею…

Все родилось

из гранитных ступеней,

из терпеливости рыболовов,

из поплавков и качания лодок,

из беготни и кривлянья мальчишек,

из ряби булыжника,

из разноцветных

трамвайных огней,

из газетных киосков,

из пресной на вкус

недозрелой черешни.

Был город нам отдан.

Двоим – целый город.

Он был нам игрушкой,

забавой

и домом,

убежищем тихим

и каруселью.

Он был тридевятым таинственным царством.

В нем сфинксы водились

и дикие кони,

в нем жили незлые

крылатые львы.

И был там царевич.

И, рук не жалея,

спеша, обжигаясь,

ловил он Жар-птицу.

А я убегала,

взлетала,

металась

и снова садилась,

и снова взлетала,

манила его и дразнила.

Дразнила…

И он целовал меня,

он меня трогал

и очень любил,

если я щекотала

ресницами щеку ему.

И подолгу

стояло в зените

веселое солнце,

и дождики были на редкость смешливы,

и тучи тряслись и давились от смеха,

и густо краснел хохотавший закат.

Был город сбит с толку

и взбаламучен.

Растеряны были

каналы и пирсы,

от зависти лопались кариатиды,

и были все скверы в недоуменье,

и даже атланты теряли терпенье,

и хмурились важные аполлоны,

но в Летнем саду улыбалась Венера,

и толпы амуров ходили за нами,

как свита…

Потом наступил этот день.

И следом за ним

наступил этот вечер.

И я провожала его.

В полумраке

лицо его было

бело и спокойно.

Лицо его было спокойно, как лес

при полном безветрии

осенью поздней,

как школьные классы

ночною порой.

В лице его было

сплетенье каких-то

железных конструкций,

напрягшихся страшно.

Раздался

тот самый последний гудок.

И я побежала потом

за вагоном

в толпе среди прочих

бежавших,

кричавших,

махавших платками

заплаканных женщин.

Потом были письма.

Я помню отрывки:

«Жар-птица моя,

я не смел и подумать,

что мне попадется такая добыча…

Не бойся, глупышка!

Никто не решится,

никто не сумеет такое разрушить.

Ведь сказки живучи,

ведь сказки бессмертны,

ведь их невозможно взорвать или сжечь,

ведь их расстрелять у стены

невозможно…

Жар-птица моя,

мой единственный жребий

светящийся!

Губы свои обжигая,

целую, спеша,

твои жаркие перья!

Целую!»

А город

был строг и печален.

А город был страшен.

А город был грозен.

Рычали крылатые львы над каналом,

и ржали над крышами

медные кони

тревожно,

и сфинксов бесстрастные лица

мрачнели от копоти ближних пожаров.

Но крепко держали карнизы атланты,

а в Летнем саду улыбалась Венера,

и стук метронома ее не пугал.

Потом…

Вы же знаете,

знаете,

знаете,

что было потом!

………………………

В квартирной пустыне,

в кромешных потемках

лежала я тихо

и тихо стучали

часы надо мною.

Стучали и ждали.

И медленно жизнь от меня уходила.

И я попросила ее оглянуться,

и я попросила ее задержаться,

и я попросила ее не спешить,

но слабый мой шепот она не слыхала,

она уходила,

а он и не видел,

он был далеко,

далеко,

далеко!

Но рядом со мною стояла на стуле

его фотография в желтенькой рамке,

И он улыбался на ней,

улыбался.

Как ласково жизнь от меня уходила!

Я тихо лежала,

глядела ей в спину,

в широкую,

крепкую

женскую спину,

и было мне странно,

мучительно странно —

зачем, для чего они женского рода —

и жизнь, и она,

та, что жизни на смену

приходит с унылым своим постоянством.

А мир колебался,

а мир расплывался,

а мир растворялся в каких-то пустотах,

качая боками,

крутясь и ныряя,

как бочка пустая

в бетонном бассейне,

наполненном нефтью

холодной и черной.

И вдруг появилась

усталая женщина.

Усталая женщина

с острыми скулами.

Усталая женщина

в ватнике грязном.

Усталая женщина

в стоптанных валенках.

Она мне сказала:

«Пора, торопитесь!

Мне некогда,

нынче так много работы».

И я удивилась:

«А где же ваш саван?

А где же коса?

Ведь должна быть коса!»

Она улыбнулась одними губами.

Улыбка была неестественно чуждой

всему,

что я видела раньше и знала.

Она улыбнулась:

«Ну что вы!

Ну что вы!

Подумайте сами —

зачем мне коса?

Все выдумки,

сказки для малых детей.

Пора! Вы готовы?»

И я потянулась

так сладко,

так сладко,

как в детстве спросонья…

В квартирных потемках

лежала я тихо.

И тихо стучали часы надо мною.

А время живое

все шло, торопилось

куда-то туда,

в заквартирные бездны,

в какие-то сытые райские страны.

А время живое

меня сторонилось,

меня обходило,

меня не касалось.

Лежала я долго,

быть может,

неделю.

Не знаю.

Не помню.

Часы уже стали,

но рядом со мною

все также стояла

его фотография в желтенькой рамке.

И он улыбался на ней.

Улыбался.

Потом

он приехал,

вбежал запыхавшись,

ходил по квартире

вслепую, на ощупь,

на мебель на каждом шагу натыкаясь,

ко мне приближаясь

все ближе,

все ближе.

В квартирной пустыне

в дремучих потемках

зажглась зажигалка,

и пламя ее

в моих побелевших зрачках заплясало.

Лицо его было

смертельно спокойно.

Лицо его было спокойно,

как снег

в степи при безветрии

и как вода

в лесном заболоченном гибнущем озере.

В лице его было

сплетенье каких-то

железных конструкций,

изорванных в клочья.

Лицо его было,

как взорванный мост,

как тень

от остатков сожженного дома.

Он взял меня на руки.

На руки взял он

мое полудетское легкое тело

и вышел из дому.

В морозном тумане

висело багровое низкое солнце.

Зима была в мире.

Она была белой.

Она была плоской и шарообразной:

Была пирамидой она в то же время

прозрачно-зеленой

из чистого льда.

И там, в глубине пирамиды,

был город.

Дома прижимались

друг к другу боками.

Дома замерзали не падая,

стоя.

И улицы

прямо и гордо лежали,

примерзнув друг к другу

на перекрестках.

Он нес меня бережно,

нес меня нежно.

Он нес меня,

тщательно, твердо ступая,

как будто была я

редчайшей находкой,

единственным в мире

бесценным сосудом,

остатком мифической древней культуры,

и он – археолог, счастливчик, удачник —

нашел,

раскопал,

распознал это чудо.

Он нес меня,

нес меня,

нес меня долго

по улице длинной,

прямой безупречно,

по свежему

белому-белому снегу,

поющему снегу,

скрипящему снегу.

Он нес меня долго.

И там, в перспективе,

и там, где лучи ее сходятся в точку,

висело багровое низкое солнце.

Он нес меня к солнцу,

но он утомился

и сел на ступенях какого-то дома.

И я на коленях его

неподвижно

лежала,

а он говорил, говорил мне,

сбиваясь,

какие-то странные вещи.

«Послушай, – сказал он, —

послушай, Жар-птица,

несчастье мое,

моя бедная птица,

потухшая,

тусклая,

серая птица!

До солнца осталось

не так уж и много.

Оно отогреет тебя,

отогреет.

Попросим его,

и оно отогреет.

Послушай, – сказал он, —

ведь ты же, я знаю,

всегда астрономией увлекалась.

Ты очень обяжешь меня,

если скажешь,

какая дорога короче и лучше,

где меньше ухабов,

космической пыли

и всяких бродячих метеоритов —

бог знает ведь,

что у них там на уме!

Послушай,

нам надо поторопиться,

еще полчаса,

и уже будет поздно.

Припас я две банки

прекрасных консервов.

Одну нам придется

отдать за услугу —

ведь солнцу небось

тоже нынче не сытно.

Вторую оставим себе

и немедля

устроим роскошный,

немыслимый ужин…»

Да,

странные вещи тогда говорил он.

Потом подошли к нам

какие-то люди

и в кузов трехтонки

меня положили.

Он рвался за мной,

но его не пустили.

Машина поехала.

Следом бежал он,

бежал, спотыкаясь,

и голос его,

и голос его отставал постепенно!

«Жар-птица!

Жар-птица!

Жар-птица!

Жар-птица!»

Зарыли меня

на Охтинском.

Третья траншея от входа,

в двух метрах

от крайней восточной дорожки.

Его повстречаете вы,

может статься,

скажите мой адрес ему,

я же знаю:

он ищет меня,

но не может найти.

Скажите —

я жду,

пусть приходит скорее,

я жду.

И простите —

я вас задержала.

Простите.

Прощайте!

И она ушла от меня

по набережной.

Такая тоненькая-тоненькая,

ужасно,

невыносимо худенькая,

самая худенькая Жар-птица

из всех,

которые мне встречались.

Высокие деревья

1980

«Протяни руку…»

Протяни руку,

и на твою ладонь

упадет дождевая капля.

Протяни руку,

и на твою ладонь

сядет стрекоза,

большая зеленая стрекоза.

Только протяни руку,

и к тебе на ладонь

спустится райская птица

ослепительной красоты,

настоящая райская птица!

Протяни же руку!

чего ты стесняешься —

ты же не нищий.

Постой минуточку с протянутой рукой,

и кто-то положит тебе на ладонь

свое пылкое восторженное сердце.

А если положат камень,

не обижайся,

будь великодушен.

Вариации на тему радости

«Ее не поймешь…»

Ее не поймешь.

То она прогуливается поодаль

с черной сумочкой,

в черных чулках

и с белыми волосами до пояса.

То лежит в беспамятстве

на операционном столе,

и видно, как пульсирует ее сердце

в кровавом отверстии.

То она пляшет до упаду

на чьей-то свадьбе

и парни

пожирают ее глазами.

А то она стоит передо мной

спокойно и прямо,

и в руке у нее

красный пион.

Но всегда она чуть-чуть печальная —

радость человеческая.

«Вкушая радость…»

Вкушая радость,

будьте внимательны:

она, как лещ,

в ней много мелких костей.

Проглотив радость,

запейте ее

стаканом легкой прозрачной грусти —

это полезно для пищеварения.

Немного погрустив,

снова принимайтесь за радость.

Не ленитесь радоваться,

радуйтесь почаще.

Не стесняйтесь радоваться,

радуйтесь откровенно.

Не опасайтесь радоваться,

радуйтесь бесстрашно.

Глядя на вас,

и все возрадуются.

Обычный час

Был вечерний час

с десяти до одиннадцати.

Ветра не было,

были сумерки,

было прохладно,

была тишина.

Лишь внезапный грохот реактивного истребителя

над самой головой

(пролетел —

и опять тишина).

Лишь гул товарного поезда

вдалеке

(прошел —

и опять тишина).

Лишь треск мотоцикла

где-то за озером

(проехал —

и снова тихо).

Лишь глухой стук в левой части груди

под ребрами.

(он не смолкает

ни на минуту).

Был обычный час жизни

на пороге ночи.

Был необычный век,

двадцатый по счету.

Обидчик

Обидели человека,

несправедливо обидели.

Где,

где обидели человека?

Кто,

кто посмел обидеть

самого человека?

Никто его не обидел,

никто.

Кто может его обидеть?

Смешно!

Он сам себя

глубоко обижает.

Он сам обижает Землю

и зверей на Земле.

Он сам себя

глубоко обижает.

Обидит себя —

и ходит расстроенный,

обидит —

и ночами не спит, переживает.

Но не судите его,

не судите строго,

Поймите человека —

ему нелегко.

Зло

1

Вхожу в чертоги зла.

Здесь,

в горнице высокой,

сидит девица-смерть

с туманным рыбьим взором

и вышивает шелком по холсту.

2

Есть мнение, что зло не существует,

что зло – лишь сук

на дереве добра,

не нем и вешаются все самоубийцы.

Но скалы зла торчат из моря времени,

и птицы хищные

на них птенцов выводят.

3

А было так:

маленькая собачонка

бежала посреди улицы.

Брошенная,

потерявшая голову от горя,

она бежала посреди улицы —

ей безразлично было, где бежать.

И все силы зла,

все темные силы зла,

все кровожадные силы зла

взирали на собачонку,

предвкушая ее скорую гибель.

Но трамваи тормозили,

такси тормозили,

грузовики тормозили.

И силы зла

морщились от досады.

Вот как это было.

Облака

Поглядим на облака

в разное время суток.

Вот утро.

На востоке появилось

зловещей формы

кучевое облако,

у горизонта

в отдаленье появилось

угрюмое загадочное облако.

Вот полдень.

Видите – в зените проплывает

надменное

заносчивое облако,

не торопясь,

в зените проплывает

самовлюбленное зазнавшееся облако.

Вот вечер.

По небу куда-то быстро движется

одно-единственное

маленькое облако,

куда-то к югу

очень быстро движется

бесстрашное решительное облако.

Вот поздний вечер.

Поглядите – над закатом

висит счастливое

сияющее облако.

Как видите,

в разное время дня

облака ведут себя по-разному,

и с этим приходится считаться.

Вот снова утро.

На востоке показалось

бесформенное

заспанное облако.

Поздоровайтесь с ним!

Непоседа

Поглядите,

вон там,

по обочине шоссе,

человек идет —

машины его обгоняют —

это он.

И там, у мыса Желания,

видите —

на снегу фигура темнеет —

это тоже он.

И по Литейному мосту,

наклонясь

против ветра —

плащ развевается, —

тоже он идет.

Ему бы дома сидеть

в тепле и уюте

ему бы чай пить

с брусничным вареньем,

а он шатается где-то

целыми днями,

а он бродит по свету

до глубокой ночи.

Вон там,

на вершине Фудзиямы

видите —

кто-то сидит.

Это же он!

«Движения души…»

Движения души

порой необъяснимы:

она бросается куда-то в сторону,

она делает зигзаги,

она выписывает петли

и долго кружится на одном месте.

Можно подумать,

что душа пьяна,

но она не выносит спиртного.

Можно предположить,

что душа что-то ищет,

но она ничего не потеряла.

Можно допустить,

что душа слегка помешалась,

но это маловероятно.

Порою кажется,

что душа просто играет,

итрает в игру,

которую сама придумала,

играет,

как играют дети.

Быть может,

она еще ребенок,

наша душа?

Мысли

Какие только мысли не приходят мне на ум!

Порою мелкие и круглые, как галька

на крымских пляжах.

Временами плоские,

как камбалы с глазами на макушке.

А то вдруг длинные и гибкие, как стебли

кувшинок.

Иногда нелепые,

нескладные, причудливые монстры.

Но изредка глубокие и ясные,

как небо в солнечный осенний полдень.

А любопытно было бы мне узнать,

какие мысли не приходят мне на ум,

блуждают в стороне?

Веспер

Как встарь,

как в древности,

как сто веков назад,

восходит Веспер на вечернем небосклоне.

Он так красив, но мне не до него —

ищу иголку я

в огромном стоге сена.

Полстога я уже разворошил,

иголку же пока не обнаружил.

Осталось мне

разворошить

полстога.

А Веспер,

этот Веспер окаянный,

восходит каждый вечер над закатом

и шевелит лучами,

как назло…

Контур будущего

Очень просто

получить контур Венеры Таврической —

ставим статую к стене

и обводим ее тень карандашом.

Труднее

получить контур лошади —

она не стоит на месте

и тень ее движется.

Очень трудно

получить контур счастья —

оно расплывчато

и не имеет четких границ.

Но удивительно —

пятилетний ребенок взял прутик

и изобразил на песке

четкий профиль будущего —

все так и ахнули!

Дождь

В косом дожде

есть некоторая порочность.

Прямой же дождь

безгрешен, как дитя.

Тупица-дождь

нашептывал мне какие-то глупости.

Закрыл окно —

он забарабанил пальцами по стеклу.

Погрозил ему кулаком —

он угомонился и затих.

Или притворился, что затих,

чтобы я снова открыл окно.

Все преимущества дождя

в его звериной хитрости.

Вся философия дождя

заключена в его походке.

Точка

– Ты всего лишь точка, —

сказали ему, —

ты даже не буква.

– Прекрасно! —

сказал он. —

Но мне нравится гордое одиночество.

Поставьте меня отдельно.

я не люблю многоточий.

И вот его одного

ставят в конце фразы,

совершенно бессмысленной,

дурацкой фразы.

Стоит,

закусив губу.

Высокие деревья

Высокие деревья

появляются на холме.

Высокие деревья

спускаются по склону.

Высокие деревья

останавливаются в низине.

Гляжу на них с восхищением.

А в их листве

уже щебечут бойкие птицы,

а в их тени

уже кто-то расположился на отдых.

Но высокие деревья пришли ненадолго.

Постояв немного,

они уходят.

Бегу за ними,

размахивая руками,

бегу за ними,

что-то крича.

А их и след простыл.

Век буду помнить,

как приходили высокие деревья,

как они спускались по склону холма.

Век не забуду,

как они ушли,

унося с собой щебечущих птиц.

Открытая дверь

Это не ночь,

это не тьма,

это не фонарь на улице.

Стало быть,

это день,

Стало быть,

это свет,

стало быть,

это солнце над горизонтом.

Но если это так,

то открывайте дверь,

пора ее открыть —

всю ночь она закрыта.

Но если это так,

то распахните дверь,

и отойдите прочь —

пусть входит, кто захочет.

Если войдет ребенок —

прекрасно,

если вбежит кошка —

хорошо,

если вползет улитка —

неплохо,

если ворвется ветер —

не сердитесь.

Скажите:

– Ах, это ты! —

Спросите:

– Какие новости?

Рыцарь, дьявол и смерть

(Гравюра Дюрера)

Все трое очень типичны:

храбрый рыцарь,

хитрый дьявол,

хищная смерть.

Рыцарь и смерть —

на лошадях.

Дьявол —

пешком.

– Неплохо бы отдохнуть! —

говорит дьявол.

– Пора сделать привал! —

говорит смерть.

– Мужайтесь, мы почти у цели! —

говорит рыцарь.

Все трое продолжают путь.

– У меня болит нога,

я очень хромаю! —

говорит дьявол.

– Я простудилась,

у меня жуткий насморк! —

говорит смерть.

– Замолчите!

Хватит ныть! —

говорит рыцарь.

Все трое продолжают путь.

Пират

Триста лет назад

я разозлился

и стал пиратом.

Плавал,

грабил,

убивал,

жег корабли.

Шпагой

выкололи мне глаз —

стал носить черную повязку.

Саблей

отрубили мне руку —

стал запихивать рукав за пояс.

Ядром

оторвало мне ногу —

стал ковылять с деревяшкой.

Но все грабил,

все убивал,

все злился.

Наконец

пуля попала мне точно в переносицу,

и я помер легкой смертью.

Привязали ядро

к моей оставшейся ноге

и бросили меня в море.

Стою на дне,

весь черный от злобы.

Рыбы нюхают меня,

но не жрут.

Стою и припоминаю,

из-за чего я разозлился.

Триста лет стою —

не могу припомнить.

Анна Болейн

Все-таки странно:

дочь ее, Елизавета,

вырастет дурнушкой,

а сама она – красавица писаная.

Я знаю,

что ее ждет,

но между нами широченная пропасть,

которую не перепрыгнуть.

И я кричу на ту сторону:

– Спасите!

Спасите Анну Болейн!

Она же погибнет!

Но ветер времени

относит мой голос

и какие-то испанцы

кричат из шестнадцатого века:

– К чертям!

К чертям Анну Болейн!

Пусть погибает!

Фридрих Барбаросса

Как известно,

Фридрих Барбаросса утонул в речке.

Кольчуга была тяжелой,

а Фридрих был навеселе.

И вот результат:

храбрый Фридрих Барбаросса

утонул в неглубокой речке.

Но все же

как могло случиться,

что отважный Фридрих Барбаросса

утонул в какой-то паршивой речушке?

Трудно себе представить,

что грозный, рыжебородый Фридрих Барбаросса

утонул в какой-то жалкой канаве!

Нет, просто невозможно себе представить,

что сам бесподобный Фридрих Барбаросса

утонул в какой-то грязной луже,

так и не добравшись до гроба господня!

В ту ночь

В ту ночь мы слегка выпили.

– Вот послушай! – сказал Альбий. —

«Паллы шафранный покров, льющийся к нежным стопам,

Пурпура тирского ткань и сладостной флейты напевы»[1].

– Неплохо, – сказал я, —

но ты еще не нашел себя.

Скоро ты будешь писать лучше.

– Пойдем к Делии! – сказал Альбий,

и мы побрели по темным улицам Рима,

шатаясь

и ругая раба

за то, что факел у него нещадно дымил.

– Хороши! – сказала Делия,

встретив нас на пороге.

– Нет, ты лучше послушай! – сказал Альбий. —

«Паллы шафранный поток, льющийся к дивным стопам,

Тирского пурпура кровь и флейты напев беспечальный».

– Недурно, – сказала Делия, —

но, пожалуй, слишком красиво.

Раньше ты писал лучше.

В ту ночь у Делии

мы еще долго пили хиосское,

хотя я не очень люблю сладкие вина.

Под утро Альбий заснул как убитый.

– Ох уж эти мне поэты! – сказала Делия.

– Брось! – сказал я. —

Разве это не прекрасно:

«Паллы шафранные складки, льнущие к милым коленям,

Пурпура тусклое пламя и флейты томительный голос!»?