Франсин Хирш

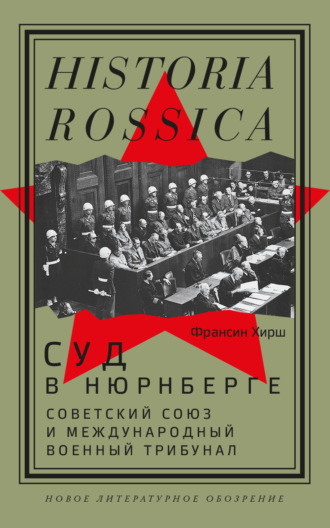

Суд в Нюрнберге. Советский Cоюз и Международный военный трибунал

Ил. 2. Роман Кармен (второй справа), Всеволод Вишневский (второй слева) и другие советские корреспонденты в свободное время изучают развалины Нюрнберга. 1945–1946 годы. Источник: РГАЛИ. Ф. 2989. Оп. 1. Д. 870. Л. 2

Советскую делегацию в Нюрнберге сопровождали письменные и устные переводчики, стенографы, машинистки, водители – и, разумеется, тайные агенты, подотчетные таким фигурам в Кремле, как Лаврентий Берия, глава Наркомата внутренних дел (НКВД), и Виктор Абакумов, глава Смерша (военной контрразведки)[27]. Агенты в основном занимались тем, что следили за другими членами советской делегации и докладывали о результатах. На практике граница между агентами госбезопасности и остальными советскими представителями зачастую была размытой. Советские корреспонденты и даже некоторые заместители советских обвинителей тоже докладывали в Москву о последних событиях в ходе процесса, а также о приездах и отъездах членов делегации. Эта практика доносительства была обычной частью культуры сталинского периода. Порожденный ею корпус документов – кладезь для историка.

* * *

В конечном счете в Нюрнберге соединились правосудие и политика, смешались принципы, своекорыстные интересы и компромиссы. Полная история гораздо сложнее мифа – но не менее героичная. Все обвинители и судьи, журналисты и переводчики, юристы и дипломаты – американские, французские, британские и советские – работали долгие часы, курсируя между своими переполненными кабинетами и залом суда, с его отделкой из деревянных панелей и «зеленоватым мертвенным» освещением, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем – почти целый год[28]. Представители четырех разных государств с совершенно разными правовыми системами настойчиво стремились разоблачить нацистские преступления, которые, по словам американского главного обвинителя Роберта Х. Джексона, были «столь расчетливыми, столь злостными и столь разрушительными, что цивилизация не может терпеть пренебрежение ими, потому что не переживет их повторения»[29]. Это была эмоционально гнетущая работа. Выслушивая показания о дыме и смраде лагерей смерти, изучая фотографии массовых захоронений и расчлененных тел, читая в уголовных делах бесчисленные доклады о зверствах, члены всех четырех делегаций безнадежно тосковали по дому, хотя все это не давало им забыть, что́ стоит на кону[30].

Эти мужчины и женщины прилагали все усилия, чтобы найти в Нюрнберге общий язык, и в некоторых важных аспектах у них это получилось. Они создали подробный свод свидетельств о преступлениях Третьего рейха. У них были общие моменты катарсиса. Они подтолкнули дело денацификации. Они установили прецедент, согласно которому развязывание агрессивной войны объявлялось преступлением, и заложили основу для развития новых международных законов и институтов, предназначенных для защиты прав человека на войне и в мирное время.

Это был коллективный труд – но не все партнеры были равны. Американцы, в чьей юрисдикции находились свидетели и обвиняемые нацисты, заключенные в тюрьму при Дворце юстиции, делали все возможное, чтобы переиграть советских представителей. Джексон не доверял им, но при этом недолюбливал и французов и с самого начала попытался взять под свой контроль ход судебного процесса. Американцы и британцы неплохо ладили между собой, но тоже соперничали за внимание публики.

В чем миф о «Нюрнбергском моменте» правдив, так это в изображении инициативности и энергии американцев. После того как процесс начался, американские обвинители и судьи делали все для продвижения своей повестки. Советские представители, так много сделавшие для запуска трибунала, постоянно оказывались на шаг позади. Они также оказались в изоляции, которая все время усиливалась, особенно когда дело дошло до опровержения встречных обвинений со стороны защиты. По ходу процесса зал суда в Нюрнберге превратился в площадку, где не только судили бывших нацистов, но и оценивали Советский Союз. Западные державы послали ясный сигнал Москве: зал международного суда не будет свободен от политики послевоенного соперничества. Советские представители, со своей стороны, расценили отказ западных судей пресечь нападки защиты на СССР как расчетливую политическую тактику, против которой советской стороне недоставало ресурсов бороться. Плохо понимая принцип действия свободы печати в западном обществе, они воспринимали публикацию утверждений подсудимых о советских военных преступлениях в американских и британских газетах как доказательство того, что западные журналисты (пусть и дружелюбные после пары совместно распитых рюмок в баре пресс-лагеря) сговорились со своими правительствами и проводят антисоветскую политику.

Советский Союз выиграл войну; в Нюрнберге он проиграл победу. В неустойчивом равновесии завис не только исход судьбы подсудимых, но и послевоенный порядок. Идеи и доводы о правосудии, военных преступлениях и правах человека, артикулированные во Дворце юстиции, вскоре спровоцировали дискуссии в ООН и других местах о включении Нюрнбергских принципов (в том числе понятий «преступления против мира» и «преступления против человечности») в новый международный уголовный кодекс. И хотя Советский Союз участвовал в формировании этих принципов, он также осознавал, что институты и язык международного права могут быть направлены и использованы против него. После Нюрнбергского процесса идеалы прав человека на десятилетия переплелись с политикой холодной войны.

Часть I. Дорога в Нюрнберг

Глава 1

Когда война стала преступлением

Идея судить нацистских вождей международным трибуналом оформилась в СССР в самые мрачные дни немецкой оккупации. Красная армия остановила немецкое наступление на Москву в январе 1942 года. «Под могучими ударами Красной армии немецкие войска, откатываясь на запад, несут огромные потери в людях и технике», – объявил Сталин в одной речи месяцем позже[31]. Блеснул луч надежды, но реальность была сурова. С начала немецкого вторжения в июне 1941 года военные части вермахта продвинулись вглубь Советского Союза почти на тысячу километров, опустошив его самые промышленно развитые и плодородные области. Москва не была взята, но немцы оккупировали Киев и большую часть Крыма и осадили Ленинград. На самой Москве остались шрамы от немецких бомбардировок. Немецкие войска несли значительные человеческие потери, но жертв с советской стороны было намного, намного больше. За первые восемь месяцев войны в сражениях погибло более двух с половиной миллионов советских солдат, еще три миллиона попали в плен. Каждый убитый немецкий солдат обходился в двадцать жизней советских воинов[32].

В следующие месяцы 1942 года Красная армия наступлениями и контрнаступлениями продвигалась на юг по России и Украине, и солдаты своими глазами видели ущерб, причиненный нацистами. Большинство советских солдат и военных корреспондентов примерно представляли себе, что увидят, – нарком иностранных дел Молотов с ноября 1941 года публиковал свидетельства немецких зверств, – но даже самые закаленные не могли вообразить масштаба разрушений. Целые городские кварталы были обращены в прах и пепел, трупы лежали штабелями. В некоторых городах красноармейцы обнаруживали эшафоты, с которых все еще свисали тела. Один солдат написал домой в феврале 1942 года: что бы ни «писали в газетах» о немецкой оккупации, на самом деле все «гораздо хуже». Беженцы и немногие выжившие рассказывали о пытках, изнасилованиях, изувечениях и массовых убийствах[33].

Молотов продолжал публиковать свидетельства этих преступлений в СССР и за границей, подчеркивая их предумышленность и полное презрение захватчиков к международному праву. В своей «Третьей ноте о немецких зверствах» (апрель 1942 года) он ссылался на документы, захваченные в штабах разбитых немецких частей. Эти документы доказывали, что действия немцев – в том числе сожжения деревень и массовые убийства мирных жителей – являются частью плана, разработанного нацистским правительством. Молотов обещал, что германские вожди и их приспешники не уйдут от наказания[34]. Он решил централизовать сбор документов обо всех без исключения злодеяниях, совершенных на территории СССР в отношении его народов. Нацисты должны были ответить за все[35].

Весной 1942 года не только победа, но и дальнейшее существование СССР еще оставались под вопросом. Но советское правительство уже занялось вопросами военных преступлений, репараций и международного права, принципиально важных для послевоенного будущего. Центральную роль в этом деле играл Андрей Вышинский, в прошлом – обвинитель на Московских процессах 1936–1938 годов, а ныне заместитель наркома иностранных дел Молотова[36]. До недавнего времени Вышинский работал директором Института права Академии наук СССР. Весной 1942 года Молотов поставил его во главе специальной комиссии, которая должна была оценить вопрос компенсации военного ущерба «с международно-правовой точки зрения». Вышинский поручил экспертам по международному праву из Института права изучить, как решался вопрос о репарациях по прежним мирным договорам, в частности по Версальскому договору после Первой мировой войны[37]. Институт взялся за работу. Ею руководил Арон Трайнин, чья карьера и прежде была переплетена с карьерой Вышинского.

* * *

Вышинский и Трайнин сообща выработали советский подход к послевоенному правосудию. К 1942 году они хорошо знали друг друга. Оба родились в 1883 году с интервалом в несколько месяцев, обоих увлекли революционные течения того времени. Оба происходили из национальных меньшинств, преследуемых при царском режиме. Оба приняли большевистскую революцию и новую советскую идентичность. Оба оставили свой след в области права – но совершенно по-разному. Их пути сошлись в 1930-х годах.

Вышинский был обязан своей карьерой удаче и почти сверхъестественной чуткостью к веяниям времени. Он родился в Одессе в польской католической семье и вместе с родителями переехал в портовый город Баку. В юности он участвовал в подпольных марксистских кружках и стал известен в связи с убийствами агентов полиции. В 1908 году был арестован за организацию рабочей боевой дружины и провел четыре месяца в переполненной тюремной камере в Баку, где обсуждал теоретические вопросы революции с другим молодым заключенным, Иосифом Сталиным. После освобождения он продолжил образование и в 1913 году окончил юридический факультет Киевского университета. Вышинский и Сталин снова встретились в 1917 году, после Октябрьской революции; тремя годами позже по настоянию Сталина Вышинский вступил в партию большевиков. Он делал карьеру в партии, занимая разные должности, но особенно отличился в роли государственного обвинителя. С 1921 года преподавал право в Московском государственном университете, в 1925-м стал ректором университета и возглавил кампанию по очистке его от «политически ненадежных» преподавателей и студентов[38].

Ил. 3. В. Д. Соколовский (справа) и А. Я. Вышинский (слева) присутствуют при подписании Г. К. Жуковым акта о капитуляции Германии. 8 мая 1945 года. Источник: Bundesarchiv, Bild 183-R83900/Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

Сталин восхищался беспощадностью Вышинского и в 1928 году сделал его судьей в первом большом советском показательном процессе. Пятьдесят три инженера из города Шахты в Ростовской области были обвинены в участии в преступной организации, которая якобы занималась в сговоре с иностранцами саботажем в советской угольной промышленности. Шесть недель Вышинский председательствовал в суде в московском Доме Союзов. Его холодная логика впечатляла иностранных журналистов и прочих наблюдателей. Все обвиняемые, кроме четырех, были осуждены; пятеро казнены[39]. Через два года Вышинский председательствовал в суде над Промпартией. Восемь видных экономистов и ученых были обвинены в сговоре с Францией с целью свержения советского правительства; все были осуждены. Вскоре Сталин назначил Вышинского заместителем прокурора СССР и заместителем наркома юстиции РСФСР[40].

Вышинский завоевал уважение Сталина своей способностью устроить показательный процесс и повернуть закон в любом нужном направлении. После прихода Гитлера к власти в 1933 году карьера Вышинского пошла вверх. В середине 1930-х годов в СССР родился интернационализм нового типа: советские вожди искали союзников против растущей нацистской угрозы. В эти годы рухнули карьеры марксистских теоретиков права, таких как Евгений Пашуканис (первый директор Института права), усматривавших в международном праве не более чем прикрытие империалистических устремлений капиталистических государств[41]. Подход Вышинского был более прагматичным: он рассматривал международное право как набор норм, регулирующих отношения между государствами; Советское государство могло бы использовать его для усиления и распространения своей власти[42].

* * *

Трайнин родился в еврейской купеческой семье в провинциальном городе Витебске и получил юридическое образование в Московском университете. Студентом он тоже пробовал себя в революционном движении. Подобно Вышинскому он некоторое время провел в тюрьме за свою политическую деятельность. Трайнин окончил юридический факультет Московского университета в 1909 году, а перед Первой мировой войной занимался криминологией и работал мировым судьей, критикуя царский режим и призывая к реформам. В 1910 и 1913 годах он жил в Германии, где изучал сравнительное правоведение[43]. После 1917 года он служил советской власти, но не вступил в ряды большевистской партии. Он был в числе той малой группы криминологов, которые применяли социологические подходы к праву. В 1919 году Трайнин вернулся в Московский университет, где позже и встретил Вышинского. После возвращения в Москву Трайнин занимался разработкой уголовного кодекса. В 1921 году получил профессорское звание, а в 1925 году стал старшим научным сотрудником в новосозданном Государственном институте по изучению преступника и преступности при НКВД[44]. В этом же году Трайнин приехал в Берлин для изучения новшеств в немецком уголовном праве. Вернувшись после этой поездки в СССР, опубликовал работу «Кризис науки уголовного права» о политизации права в веймарской Германии. К началу 1930-х годов он приобрел репутацию острого юридического ума и занял должность в Институте права Академии наук СССР.

Вышинский держал на примете талантливых людей и взял Трайнина под крыло. После вступления СССР в Лигу Наций в 1934 году Трайнин сообща с Вышинским занялся выработкой советского подхода к международному праву. Он стал изучать международно-правовые проекты, разработанные после Первой мировой войны. Его работа 1935 года «Уголовная интервенция» стала первым исследованием в этой сфере. Трайнин утверждал, что движение за унификацию международного права в 1920-х и начале 1930-х годов провалилось потому, что Лига Наций направила все свои усилия на попытки остановить коммунистическую экспансию и игнорировала единственную реальную, по его мнению, проблему: как предотвратить «агрессивную войну». Трайнин критиковал за эту недальновидность нескольких правоведов, в том числе варшавского юриста Рафала Лемкина и его румынского коллегу Веспасиана Пеллу. Трайнин называл «военную агрессию» «огромным, неизмеримым по последствиям злом, грозящим смертью и разорением миллионам трудящихся», и провозглашал, что СССР готов играть активную роль в «борьбе за мир»[45].

Трайнин развил свою критику международного права в работе «Защита мира и уголовный закон», опубликованной в 1937 году (в разгар сталинского Большого террора). Он снова раскритиковал Лигу Наций за то, что она принимала как должное легальность войны. Он признавал, что пакт Бриана – Келлога от 1928 года, амбициозный многосторонний мирный договор, подписанный Советским Союзом и шестьюдесятью одной страной, был важным шагом вперед. Но этого было мало. Подписанты отказались считать войну «инструментом национальной политики», но не дотянули до того, чтобы признать ведение войны наказуемым правонарушением. Трайнин отметил, что в действующем международном праве «порой недозволенная охота за зайцами карается строже, чем организация военного истребления людей». Он призвал создать международный уголовный трибунал для суда над «лицами, нарушающими мир»[46].

Вышинский приложил руку к этой книге в качестве редактора и написал к ней предисловие, где предложил подвести все акты посягательства на мир под действие новой международной уголовно-правовой конвенции[47]. Это смелое предложение было продиктовано растущей угрозой со стороны Германии и Японии, которые только что подписали Антикоминтерновский пакт, открыто направленный против СССР.

Благодаря гитлеровской Германии публикация трудов Трайнина оказалась своевременной, но без влияния Вышинского она бы не состоялась. В 1935 году Вышинский стал прокурором СССР и служил правой рукой Сталина в его кампании против так называемых «врагов народа». В качестве обвинителя на трех Московских процессах (в августе 1936-го, январе 1937-го и марте 1938 года) Вышинский набрасывал обвинительные заключения еще до передачи в суд сфабрикованных уголовных дел. В этих показательных процессах он применял язык международного права, разработанный в том числе и в работах Трайнина, требуя казни подсудимых как «террористов» на службе у враждебных иностранных государств. Сплетая паутину виновности при помощи концепции «соучастия», Вышинский обвинял подсудимых в участии в «заговоре» с целью свержения советского режима. Так сталинская паранойя облеклась в юридическую терминологию.

В январе 1937 года Вышинский стал директором Института права вместо Пашуканиса, который был арестован и расстрелян (как и сотни тысяч других людей) по обвинению в «троцкизме»[48]. На этом посту Вышинский при помощи Трайнина продолжал переписывать советское законодательство, как того требовали сталинские политические интриги. В 1940 году Сталин назначил Вышинского заместителем наркома иностранных дел. В следующем году Трайнин опубликовал «Учение о соучастии», в котором облек покровом правовой легитимности концепцию, использованную Вышинским на Московских процессах[49].

Поэтому неудивительно, что весной 1942 года, столкнувшись с неотложными вопросами о военных преступлениях, международном праве и репарациях, Вышинский обратился к Трайнину. Со своей стороны, Трайнин, который эвакуировался вместе с Институтом права в Ташкент, рад был помочь в своем стремлении сделать все возможное для борьбы с нацистскими захватчиками. Он и другие эксперты по международному праву уже работали консультантами советского правительства над такими важными вопросами, как правовой статус партизан, которые играли ключевую роль в советской борьбе с нацистами на оккупированной территории[50]. Нацисты настолько жестоко обращались с мирными жителями, что явно требовалось полностью пересмотреть нормы закона. Приняв поручение Вышинского, Трайнин обратился к проблеме уголовной ответственности и в конце концов поставил вопросы, далеко выходившие за рамки проблемы репараций. Какие действия государств во время войны следует считать наказуемыми деяниями по международному праву? Что должно сказать международное право о зверствах во время агрессивной войны? Какие санкции можно применить к руководителям «бандитского» государства, которое напало на другие страны и устроило «глумление над принципами и нормами, признанными всем цивилизованным человечеством», преследуя свою «грабительскую цель»?[51] Трайнин сформулировал свои ответы в диалогах с Вышинским как реакцию на сообщения об ужасах нацистской оккупации. Именно они в конечном счете сформировали подход союзных держав к военным преступлениям.

* * *

Британцы и американцы весной 1942 года тоже столкнулись с проблемой, как реагировать на немецкие зверства. Депортации и убийства мирных жителей в оккупированной нацистами Европе приняли немыслимые ранее масштабы, а свидетельства о них продолжали поступать благодаря неустанным усилиям европейских правительств в изгнании. В январе в Лондоне состоялась встреча представителей эмигрантских правительств Польши, Чехословакии, Югославии, Греции, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга и Национального комитета «Сражающаяся Франция» (правительства Франции в изгнании). Они декларировали намерение наказать нацистов и их союзников при помощи инструментов международного права и попросили другие союзные державы договориться о совместных действиях. Но британцы и американцы пока не стремились судить военных преступников международным трибуналом[52]. Они слишком хорошо помнили провал подобных попыток после Первой мировой войны и не представляли, как мог бы выглядеть такой суд. Как именно можно судить за массовые убийства такого масштаба?

В июне 1942 года – через девять дней после уничтожения нацистами чехословацкой деревни Лидице в ответ на убийство начальника РСХА Рейнхарда Гейдриха – премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт встретились в Вашингтоне и обсудили создание комиссии по расследованию преступлений стран Оси. Ни одна из сторон, участвовавших в этих переговорах, не хотела наделять такой орган реальной властью. Гарри Хопкинс, бывший администратор «Нового курса», ставший ближайшим советником Рузвельта (с мая 1940 года он постоянно жил в Белом доме), набросал проект создания следственного органа, который должен был работать независимо от союзнических правительств и играть в основном пропагандистскую роль. Его целью было не определение наказаний за совершение военных преступлений, а предание огласке фактов этих преступлений с целью приобрести поддержку военных усилий союзников. Хопкинс хотел составить эту комиссию из знаменитых людей с безупречной репутацией, таких как советский писатель Алексей Толстой и восьмидесятилетний бывший председатель Верховного суда Чарльз Эванс Хьюз. Эта комиссия должна была распространять информацию о немецких зверствах и отчитываться перед союзными правительствами[53].

Ил. 4. Арон Трайнин. 1945 год. Источник: Американский мемориальный музей Холокоста. Предоставлено Джозефом Итоном

Британское Министерство иностранных дел со своей стороны стало набрасывать проект комиссии по военным преступлениям, которая была бы теснее связана с союзными правительствами, но при этом сходным образом служила бы следственным органом, не уполномоченным наказывать преступников. Британский министр иностранных дел Энтони Иден предложил, чтобы каждое союзное государство самостоятельно судило рядовых немцев, совершивших преступления против его граждан. Но Иден признавал, что преступления Гитлера, Германа Геринга и других нацистских вождей слишком велики для любого суда и поэтому наказание за них должно назначаться союзными правительствами во внесудебном порядке. Британское правительство в конце концов внесло предложение, отражавшее точку зрения Идена[54].

Правительства в изгнании публиковали все больше свидетельств происходившего в оккупированной Европе и требовали рейдов возмездия против немецких городов. Этим они все сильнее принуждали американское и британское правительства к активным действиям. Очевидно, что одной пропаганды было недостаточно. В августе 1942 года Иден пригласил представителей правительств в изгнании на частную встречу в Лондоне и поделился с ними британским проектом комиссии по военным преступлениям. Рузвельт изучил этот проект в Вашингтоне и ответил уклончиво. 21 августа Рузвельт публично сообщил, что получил новые свидетельства роста «актов подавления и террора» в оккупированной Европе, способных привести к «уничтожению определенных народов». Он пообещал, что США пустят в ход эти свидетельства и что преступники предстанут перед судами в угнетенных ими странах, где «ответят за свои действия»[55].

Черчилль не любил плестись в хвосте. 8 сентября он объявил, что британское правительство ожидает увидеть преступников «перед судом во всех странах». В конце сентября британцы, разочарованные тем, что Рузвельт тянет с ответом на их проект, решили двигаться дальше, с американцами или без них. 3 октября британское Министерство иностранных дел разослало всем союзникам меморандум о том, что вскоре британское правительство объявит о создании комиссии по расследованию немецких зверств, и пригласило к участию. Американцы поняли, что время поджимает, и вступили в игру. 7 октября Рузвельт и британский лорд-канцлер Джон Саймон публично пообещали учредить комиссию стран-союзников для суда над нацистскими военными преступниками[56].

Эта декларация сблизила британцев с американцами, но вызвала недовольство СССР. Советский Наркомат иностранных дел все еще находился в Куйбышеве (ныне Самара), куда эвакуировался во время наступления немцев на Москву в 1941 году, и получил меморандум британского МИД только 6 октября. Сталин и Молотов пришли в ярость оттого, что британцы не дождались их ответа. Их гнев только усилился, когда они узнали, что британцы обсуждают с американцами детали проекта комиссии сепаратно[57]. Эти чувства подогревались недоверием Сталина к союзникам. Он уже и без этого негодовал, поскольку Черчилль и Рузвельт не сдержали обещания открыть Второй фронт на Западе, и тревожился, как бы Черчилль не заключил с нацистами сепаратный мир. Отказ британского правительства возбудить уголовное дело против гитлеровского заместителя Рудольфа Гесса укреплял его подозрения; Гесс попал в британскую тюрьму за семнадцать месяцев до того, в одиночку бежав из Германии в Великобританию, по его словам, для переговоров о мире между двумя государствами[58].

Теперь советские руководители твердо решили захватить инициативу и сдвинули рамки дискуссии, публично заявив, что следует немедленно разработать план международного процесса над главными военными преступниками – а именно этого британцы и американцы надеялись избежать. Советское руководство оформило это требование как непосредственный ответ на январское предложение правительств в изгнании, решив полностью игнорировать британский меморандум. 14 октября 1942 года посреди ночи в Куйбышеве заместитель наркома иностранных дел Соломон Лозовский вызвал посла Чехословакии и представителя Национального комитета Франции и вручил им заявление Молотова об уголовной ответственности нацистских преступников («гитлеровцев») за зверства в оккупированной Европе. В заявлении утверждалось, что Гитлер, Геринг, Гесс, Иоахим фон Риббентроп и другие нацистские руководители должны предстать перед судом «специального международного трибунала» и получить наказание «по всей строгости уголовного закона». Молотов призывал к сотрудничеству все заинтересованные государства в деле поимки, суда и вынесения приговора нацистским руководителям и настаивал, чтобы те, кто уже находится в руках союзников (то есть Гесс), предстали перед судом безо всякого промедления[59]. На следующий день советское правительство опубликовало этот документ[60]. 19 октября передовица в «Правде» обвинила британское правительство в защите Гесса от наказания и назвала Англию «убежищем для гангстеров»[61].

Москва также быстро взялась за организацию своей собственной комиссии по военным преступлениям – а работа над этим велась с апреля 1942 года, когда Молотов призвал к централизации усилий по разоблачению немецких зверств. Вышинский и Трайнин занимались международно-правовым аспектом проблемы репараций, а советские руководители пререкались по поводу формы и функций этой комиссии. Британско-американское заявление подстегнуло деятельность советского руководства. Между 17 и 20 октября Молотов, Вышинский и Лозовский проработали финальную версию проекта Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в СССР. В конце октября Сталин одобрил их проект, а 2 ноября советское правительство издало указ о создании комиссии[62].

Чрезвычайная государственная комиссия была совершенно новым учреждением. Она была составлена из государственных служащих и деятелей культуры; последних включили в ее состав в основном благодаря их способности объяснять происходящее на языке, понятном внешнему миру. В комиссию вошли писатели Алексей Толстой и Илья Эренбург, врач Николай Бурденко, руководитель профсоюзов Николай Шверник и митрополит Киевский и Галицкий Николай (епископ Русской православной церкви). Эта комиссия руководила множеством подкомиссий по всему Советскому Союзу, которые вскоре взяли на себя мучительную работу по сбору доказательств и подготовке судебных дел. Она была тесно связана с Наркоматом иностранных дел и аппаратом госбезопасности. Шверник был ее номинальным руководителем, а Вышинский – фактическим; временами последний сотрудничал с органами госбезопасности, оформляя, а иногда даже фабрикуя (как минимум в нескольких случаях) письменные показания и отчеты[63]. Учредив Чрезвычайную государственную комиссию, советское руководство начало свою собственную работу по привлечению нацистов к суду.

Тем временем дипломаты по-прежнему маневрировали, попусту болтали и тянули время. 21 октября в Лондоне Иден пожаловался в палате общин, что британское правительство все еще ждет советского ответа на свой проект союзнической комиссии по военным преступлениям[64]. Британцам пришлось ждать еще две недели: 3 ноября, на следующий день после создания Чрезвычайной государственной комиссии, Молотов послал раздраженную ноту британскому послу сэру Арчибальду Кларку Керру. Момент был выбран не случайно. Молотов жестко раскритиковал британское правительство за то, что оно не проконсультировалось сначала с СССР, и назвал его проект слишком скромным и неспособным удовлетворить народы, катастрофически пострадавшие от немецкой оккупации. Молотов подчеркивал, что любая союзническая комиссия должна быть наделена полномочиями наказывать нацистских вождей. Чрезвычайная государственная комиссия готова была представить доказательства чудовищности их преступлений[65].

Через два дня, 5 ноября, Сталин и Молотов приняли Керра в Кремле. Сталин обвинил британское правительство в лицемерии: оно призывало к расследованию военных преступлений, но при этом укрывало Гесса. Он спросил, и лишь наполовину в шутку, о том, стали бы британцы подобным образом обращаться с Геббельсом. Керр заверил Сталина, что британцы вовсе не собираются ни с кем нянчиться, но усомнился, что имеет смысл судить Гесса или Гитлера международным трибуналом – ведь их преступления слишком велики для любых юридических процедур. Керр выразил надежду, что Сталин, Рузвельт и Черчилль вынесут внесудебное постановление о повешении Гитлера. Сталин возразил на это предложение: если не будет суда, публика решит, что лидеры союзников вершат правосудие победителей[66]. А вешать с тем же успехом можно и после суда.