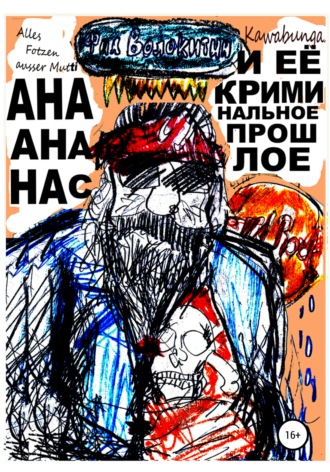

Фил Волокитин

Ана Ананас и её криминальное прошлое

15

Поглядывая, как папа, с трубкой в зубах подвешивает под потолок здоровенную керосиновую лампу, я понимала, что шансов на то, чтобы стать полноценным ребёнком у меня нет. Жизнь, конечно полна сюрпризов. Но ведь и от судьбы не уйдёшь. Вероятно, у каждого из нас есть какая-то своя жизненная загогулина. Не стоит лепит свою жизнь с папы. Тем более новую. Если я буду брать с него пример во всём, то у папы вырастет дочь с бородой и в бармалейской бандане!

Носатая Берта Штерн, сказала, что с одной стороны я, безусловно, права. А с другой, посоветовала мне следовать тому, что подскажет мне сердце. Потом она показала мне своё. Сердце Берты Штерн было вытатуровано синей краской на её левой сисе. И я сделала вывод, что Бертино сердце в порядке. Моё же орало из своей клетки как невоспитанный попугай. Особенно, когда я представляла себя похожей на Ренату!

Обладая могучим примером папы-бармалея перед глазами, я обожала смотреть на поведение бармалейских детей издалека. На первый взгляд оно казалось простым и безмятежным. Перенимай не хочу! Делай что хочется! Но в том-то и загвоздка была! Переплюнуть бармалейских детей в простоте и беспечности было невероятно сложно. Обычное «проще некуда» – это совсем не про них. Всегда можно сделать проще, чем кажется поначалу. Вот они и старались переплюнуть друг друга в том, чтобы быть проще. Вместо книжек у бармалейских детей была роликовая доска. Это считалось социальной проблемой. Но с другой стороны, это заменяло репербанским детям и телефон и общественный Интернет.

Здесь, на Репербане, в этот Интернет я первый раз вышла в шестнадцать лет от роду. А вот на скейтборд меня поставили быстро, объяснив, как можно уехать подальше. Уехала на нём чёрт знает куда. В Гамбурге на улицах всегда ветрено. И правду говорят, что на скейтбордах кататься опасно.

Шаг за шагом я училась вести себя как потенциальный испорченный Бармалей. Адаптироваться толком не получалось. Ведь одно дело, когда ты бармалеишь по свойски с родными, друзьями по школе и просто знакомыми. И совсем другое, когда ты ведёшь себя безмятежно в одно, как говорится, рыло, исключительно для себя!

Нельзя сказать, что бармалейские дети от меня прятались. Проблем с общением не было. Они легко шли на контакт. Но узнав кто я такая, церемонно раскланивались и исчезали. Видимо в моем характере их что-то смущало. Целый год я пыталась угадать что. Я избавилась от всего розового в гардеробе. После визитов к Ренате я научилась использовать папин суровый одеколон (у Ренаты Колицер вечно пахло принцессиным платьем с отдушками). Это привело к тому, что местные начали ко мне принюхиваться. Это давало надежду, что я меняюсь в сторону бармалеистости не по дням, а по часам. Чтобы это проверить наверняка, один из самых маленьких, и злобных Бармалеев на Репербане – его звали Ходжа Озбей – специально столкнул меня вниз с парапета. А его лучший друг по имени Олли Нож-для-Огурцов подхватил меня снизу и закружил в ритме танго.

Во время этой процедуры я орала как сумасшедшая. Маленькие Бармалеи сказали, что это было боевое крещение. А ещё сказали: «Добро пожаловать на Репербан».

Впрочем, после этого ничего не изменилось. Олли и Ходжа пошли своим путём, по своим делам. А я по своим. Я ведь и так жила на Репербане. Уже почти год. И ни в каком их «добро пожаловать» уже давнымдавно не нуждалась.

В отличие от большинства эмигрантов, опасавшихся выйти на улицу без немецких разговорников, с языком проблем у меня не было никаких.

Учить язык? Вы это серьёзно? Язык учится сам по себе. Просто вызубриваешь несколько слов в день, а потом слушаешь, о чём говорят на улице. Наконец, поднатуживаешься и заговариваешь с первым встречным. А если трудно, то представляешь себе, что ты на сцене. Будто спектакль играешь. И заготовленные где-то внутри слова выпрыгивают из твоего организма сами собой.

Особенно хорошо мне удавались всякие немецкие поддакивалки. Я могла общаться со всеми, пользуясь одним лишь словом – wirklich. Но общаться с помощью одного слова быстро наскучило. И я выучила от скуки ещё несколько слов. А потом ещё и ещё. Наконец немецкий язык окончательно вошёл в мою голову.

Стать репербанским Бармалеем оказалось гораздо сложнее, чем выучить язык. Учить языки по сравнению с этим делом – какая-то ерунда на верёвочке.

Как я уже и говорила, я не умела играть ни в скат, ни в петанк, ни в «Братец не сердись, а то я тресну тебя палкой». Этому тоже пришлось учиться, и я научилась.

Сложнее обстояли дела с фамилией. Моя красивая фамилия, Романова, как не переиначивай её на немецкий лад, в Романофф, приносила одни неприятности. Дошло до того, что меня стали рисовать на стенках в костюмах царей. Папа, которого, между тем, уже давно называли Николаем Веттер-перемен, а никаким не Романовым, лично попросил это прекратить. По крайней мере, что-то придумать по этому поводу. На Репербане с фамилией русских царей – это совсем не по бармалейски.

Узнав, о том, что на Репербане можно обходиться без документов, папа пошёл вабанк. Он навеки записал себя в истории города, как Николай Веттер-перемен, сделав это официально, через ратушу. Звучало даже похлеще чем царь Николай Романов. Но Бармалеям понравилось.

Я немедленно захотела поменять имя на такое же идиотское. Но папа сказал, что эти финтифлюги мне не подходят, ведь документов у меня всё равно пока нет. Службы опеки не простили бы издевательств над именем несовершеннолетнего. Поэтому я оставалась для всех Аной Романовой. Зато уже с одним «н».

Ситуация немного улучшилась, когда вдруг по Репербану пополз слух, что у меня криминальное прошлое. Все немедленно захотели со мной дружить. Я гордилась этими слухами, хотя не совсем понимала, о чём идёт речь. Даже не знала толком что это – криминальное прошлое!

Потом снова появился Олли Клингер. Тот самый, который тогда кружил меня в танго на набережной. Он был ужасный ребёнок и разумеется Бармалей разбармалейнейший. Слово «домашний» и Олли настолько не вязались между собой, будто это были две веревки намыленные. Олли был настолько антисоциален, что иногда даже дома не ночевал – а где ночевал неизвестно. Из домашних животных у него был игрушечный заводной карась в ванной. И ещё раскрашенный в цвета футбольной команды хомяк. Хомяком он владел напополам с папой.

– Какое же у тебя криминальное прошлое, если у тебя и клички-то нет? – презрительно спросил однажды обладатель домашнего карася, поигрывая картами с голыми тётеньками.

Олли носил кличку Нож-для-Огурцов. Родители называли его ласково «огурчиком».

Следовало ли мне и дальше оставаться просто Анной Романовой? Или, может быть, Аной, как здесь говорят – с одним «эн»? Но здесь, на Репербане, Ан вроде как хватало и без меня. И Анн – с двумя «эн», как меня называли до переезда. И просто Энн по английски. И даже Анна Энкидус у нас тут была одна, из старинного рода шумеров. Даже Ан, с одной «эн» здесь нашлось бы, по меньшей мере человек сто пятьдесят. Была в нашем доме, например, соседка Ана, которую называли Анчоусом. И была ещё одна Ана, бедная школьная учительница. Бедная, потому-что звали её Ана Мария Берта Аннегрет Винегрет и это не сокращалось.

Количество знакомых Ан с одной «н» вокруг меня стремительно увеличивалось. Однажды в разговоре между этими Анами промелькнул первый намёк на прозвище – Ананас!

– Ананас в ванной! – завопила одна турецкая дама, увидев, как я топаю вниз по лестнице без одежды, обернувшись одним полотенцем – Ананас! Пользуйтесь другим туалетом. Ах Хотценплотц! Ах лесной разбойник! Ананас в ванной! Ананас в ванной!

Чтобы вам было понятно, Хотценплотц – это тот же Бармалей. Только по-немецки. Ну, а почему Ананас? Непонятно. Наверное, перепутала меня турецкая дама с кем-то другим.

Но главное не это. Главное то, что теперь Ананасом меня стали называть все, даже те, кто не знал, что я Ана.

– Чёрт с вами. Ананас так Ананас.

Мне понравилось. Я уцепилась за свое новое прозвище обеими лапами.

И вот с этого момента-то и всё пошло как по маслу.

Я прижилась здесь, на Репербане и стала Аной Ананасом на всю оставшуюся жизнь. Как будто песочные часы перевернули и время пошло заново. Не вспять, а по какой-то совершенно непредсказуемой траектории. Может быть, это и совершенно неправильно – переворачивать песочные часы своей жизни в одиннадцать лет. Но меня это почти не волновало. Главное – чтобы папа был счастлив. А папа был счастлив как никогда.

МЫ ЖИВЁМ НА РЕПЕРБАНЕ!

1

«Мы живём на Репербане» – подвела, я однажды итог своей короткой, не особенно бурной, но уже вполне полноценной жизни. Чтобы эта мысль окончательно созрела в моей голове, понадобилась куча времени. Уже третий год шёл с тех пор, как мы поселились здесь. И всего только первый, с тех пор, как мне перестало быть стыдно за то, что я Анна Романова. Редкое репербанское утро за это время казалось таким солнечным. А сейчас даже трава на улице высохла. И я даже не взглянула на свои старые тяжёлые резиновые кеды, а вместо них, вынула из фанерного ящика кожаные босоножки. Настоящие женские босоножки!

Надевала я их от силы пару раз. Оба раза приходилось от них мучительно избавляться. В обычное время я предпочла бы тонуть в папиных болотных сапогах или пользоваться другой резиновой обувью. Но с появлением солнца на Репербане жить по старым правилам уже не хотелось. Сегодня можно было и помучаться. Может тогда и настоящее лето скорей бы пришло.

Кожа на босоножках, это вам не какой-то резиновый кед. От долгого бездействия она скукоживается и твердеет. Надо было поскорее разнашивать босоножки, пока те не превратились в хлам – это было ясно как божий день за окном, даже если этот ясный день собирался испортиться, не дотянув до вечера. Я набралась смелости и натянула босоножку на ногу. Кожа повела себя как живая. Зелёная полоска набросилась на ногу, будто змея. Ногу стянуло так, что на миг показалось, будто я в гипсе. Испугавшись, что сейчас лишусь ноги ради красоты, я сдёрнула босоножку и зашвырнула её подальше. А потом вытащила резиновый кед и затянула его на ноге шнурками – так сильно, как только могла.

Кед, вообще-то был рассчитан на папину ногу. Но если как следует затянуть шнурки, я могла носить его, правда не снимая. На Репербане, обувь снимали, разве что только ложась в постель. Дождь ежедневно полоскал городской асфальт, выполаскивая липкую уличную хлябь, заодно вымывая песчинки, застряшие в подошвах. Лучшие люди города расхаживали по квартире, не снимая обуви!

Что же касается мусора, которого можно нанести в дом, то, при таком ветре, мусор на улице не бросают. Иначе бы он летал в воздухе, как, скажем, снег. Из мусора на тротуаре валялись лишь упаковки от чипсов. Они были лёгкими; ветром их приносило обратно, как только ни убирай. Улица всегда была наполнена мягким уютным шуршанием от летающих обёрток.

Напялив второй кед, я занялась летним чаем. Приготовленный папой холодный чай с запахом ягод был заварен ещё вчера. Оставалось перелить его куда следует. Впрочем, это было вовсе не обязательно. В качестве проявления самостоятельности, можно было вообще отказаться от чая. Выпить кофе, к примеру. Или добавить в чай каплю папиного «шилкина», чтобы понять как это – пить алкоголь. Но пробовать алкоголь я пока ещё не решилась. Зато к определённому этапу своей жизни на Репербане, я научилась пить настоящий свежезавареный чай, а не только холодный, как маленькие. С недавних пор я приспособилась даже кофе хлестать. На людях я переливала его в пластмассовую бутылочку с надписью «молочный коктейль». Так, к слову, делали все бармалейские дети на Репербане.

Обитателям Репербана было глубоко наплевать, что туристы, посещающие Репербан, провожали детей с кофейными стаканчиками слегка ошалевшим взглядом. Странные эти туристы. Сейчас никто никому не может запретить пить кофе на завтрак. Но однажды какая-то правильная семья устроила истерику в гамбургском новостном портале, накатав статью «Дети и кофеин». С тех пор, самым писком моды в городе стало переливать детям кофе в пластиковые стаканчики из-под «Мильбоны».

Честно говоря, вкус настоящего убийственного чёрного кофе, я пока ещё не оценила. Если уж я и пила его, то сразу с тремя килограммами конфет за щекой. Только не подумайте, что конфеты у меня за щекой были сладкими. Всем прочим конфетам, я предпочитала солёные чёрные лакричные кнопки, которые впридачу к солоноватости пахли так, словно в них кошка нагадила. Это были те первые конфеты, с которыми я когда-то заснула во рту. Помните, я расказывала – в тот первый день на границе посреди леса, где стоит чуточку города?

Хорошая погода за нашим окном мало-помалу начинала брать своё. Солнце едва научилось выглядывать из-за туч, а воздух уже был слегка спёртым и летним. Но не думайте, лета ещё никакого нет. Лето начинается, дай бог, в июле, а заканчивается, разумеется, задолго до Октоберфеста. Независимо от времени года, гамбургский морской ветер, холодный как утренний чай, всю ночь простоявший на подоконнике, завывает на Репербане двадцать четыре часа. Он будет выть, несмотря на солнце, мух, конец июня и окончание учебного года. Насчёт летнего солнца, скажу так: пусть все и носят здесь противосолнечные очки, но на самом деле эти очки не противосолнечные вовсе. Скорее противоветренные. Это чтобы пачки от чипсов, гонимые ветром, не лезли в лицо. И мелкие, почти невесомые чаячьи какашки не маячили перед глазами.

Я открыла окно и вздохнула полной грудью. В рот попыталась влететь то ли весенняя, то ли летняя муха. Я вовремя захлопнула рот и поздоровалась с миром одними глазами. Открывать рот при таком количестве уличных мух было рискованно.

2

С улицы мне закричал знакомый вам тип с ушами как у ночного горшка. Тот, что первым заметил во мне личность, помните? Он ещё подарил мне байкерский шарф.

Звали его Бюдде. Бюдде Фегельман. Несмотря на прохладную погоду, Бюдде Фегельман щеголял по Репербану в гавайских трусах. Трусы были огромные и хлопали на ветру, будто флаг. На свитер Бюдде набрасывал тёплую куртку. А уж поверх куртки надевал плащ-палатку и, в довершение, поверх шей навязывал кашмирский оранжевый шарф. Главное правило репербанского лета – чтобы горло было в тепле, а ноги двигались побыстрее.

Я высунулась в окно по пояс. Несмотря на солнце, моросил дождь. Дождь здесь, это просто какое-то проклятие. Девочки «за пределами Репербана» шли в школьный автобус, надев полиэтиленовые капюшоны с рогами как у чертей. Что это значило? Что с сегодняшнего дня школа идёт к чёрту? Главное дожить до последнего в этом году школьного урока, а потом уже начинались каникулы.

– Бюдде! – завопила я, высунувшись из окна по попу. – Ты не опаздываешь на автобус?

Но Бюдде спокойно выставил на ладони маленький скейтборд. Ногой он опёрся на тот, что побольше.

– Всё в порядке, я еду на круизере.

Роликовая доска Бюдде, которую он звал круизером, была размером с ладонь. Впервые увидев такое, я перепутала её с игрушечной машинкой для малышей. Если приноровиться, то на этой милипуське можно было лететь, как на крыльях. Запросто доехать до любого конца Репербана за секунды, если захочется. А вот ланчбокс с едой за спиной у Бюдде выглядел повнушительнее любого скейтборда. Скейтов туда влезло бы штуки две. Как раз перед летними каникулами Репербан посетила мода на такие ланчбоксы. Не простые, а как будто для великанов. Одно из неписаных правил наступающего лета, вероятно, было таким – не ходить в школу без ланчбокса величиной с гроб. Видишь кого нибудь с гробиком за спиной и отворачиваешься, чтобы беды не накликать. А на самом деле это всего лишь коробки с едой, чтобы завтракать.

Мой ланчбокс, разумеется, был тоже по моде, размера XL. Папа должен был собрать его ещё с вечера. Я протянула к ланчбоксу руки, собираясь закинуть внутрь, кроме еды, ещё и пару учебников. Открыв его, я затряслась от гнева. Потом, изо всех сил ударила по нему кулаком. Коробка гулко откликнулась. Я покатала внутри ланчбокса шарик от футбола.

Больше внутри моего замечательного ланчбокса ничего не было. Должно быть, эта модель называлась «шаром покати».

Всю неделю папа выбирал мне это пластиковое чудо. Он потратил всё, что было отложено на летнюю обувь. Это был чудесный шаг с его стороны, настоящее проявление отцовской любви. Ничего, что оно было выражено в коробке для завтраков. Главное, что в это раз папа постарался найти не то, что он покупает мне обычно навырост. Навырост – это значит, раскрашенное в черепа, названия рок-групп или чёртиков. Потом, когда вещь изнашивается, папа тихонько забирает её себе.

Короче, папа купил мне колоссальный ланчбокс, в котором можно было держать единорога. Он и разрисован был единорогами. По затратам, это вышло сопоставимо тому, чтобы купить игрушечный аэродром из лего. Но лего, на счастье папы, я совершенно не интересовалась. Совершив это благородный поступок, папа иссяк и всё пошло не по плану. Сегодня я ненавидела и его и пустой ланчбокс, хотя планировалось, что с утра должна обрадоваться тому, какой он красивый и доверху наполненный.

Я долбанула по нему ещё раз, на этот раз уже ногой. Другая коробка давно бы треснула, а этому гробику хоть бы что. Мне стало ещё грустнее.

– Ауфштеен! – заорала я громко.

Надо сказать, что будить моего папу задача совершенно не из простых. Если объяснять ему что-то с утра, он лишь покладисто кивает головой и улыбается. Сам он при этом, будет продолжать храпеть сквозь три подушки. Естественно, проснувшись, он ничего не вспомнит. При этом постоянно уверяет меня, что я ему что-то не договорила.

Это называется у него «заспать информацию».

Оттянув папе веки, я заорала прямо в ухо.

– Папа, ты забыл оставить мне поесть! Я не вернусь теперь домой никогда! Я в школу опазываю! После этой процедуры, я услышала булькающий храп без намёка на понимание. Ну и ладно.

3

Спустившись вниз, я запустила ланчбокс в мусорное ведро. Его тут же начала обследовать маленькая нахальная чайка. Бюдде её прогнал. Ожидая меня, он что-то грыз, запивая кофе из бутылки с «Мильбоной».

Я было пошла за ланчбоксом, но поняла что играть с чайкой за пять минут до начала урока – не самое лучшее время. И кофе пить с Бюдде тоже не стоило. Во первых, потому что можно было опоздать, а во вторых, потому что мне тоже немедленно захотелось чегото подобного.

Но Бюдде хитро сказал:

– Вам маленький или большой

– Давай маленький, – пробормотала я.

Бюдде убрал кофе за спину и протянул скейт.

Внутри меня всё затряслось. На маленьком скейте я ещё ни разу в жизни не каталась. Большой я хоть видела издалека, а маленький был пока что в наших краях новинкой.

Бюдде поставил меня на доску и сильно толкнул. Сам он тут же понёсся вперёд на большом скейтборде.

Прощай навсегда, – крикнул он в ухо, перед тем, как обогнать меня на четыре корпуса. Западный ветер дул в спину. Он уносил Бюдде в сторону школы.

Я разогналась и летела по Репербану достаточно ровно. Надеялась, что прохожие, падающие на моем пути, будто кегли, меня остановят. Но те лишь помогали, разворачивая в правильную сторону. До школы я докатила всего за пару минут, не удержавшись оттого, чтобы закончить своё эффектное появление полицейским разворотом. Взлетая на площадку перед ганцтагшуле, я ударилась коленкой и прикусила язык. Бюдде, приехавший на секунду раньше меня, от души захохотал. А Барсук, сидящий на ступеньках, внимательно посмотрел в мою сторону и спросил:

– Когда Джеронимо упал с самолёта – что он сказал?

Я всё ещё раздражённо мотала головой, пытаясь придти в сознание.

– Я. Он сказал – я.

В ожидании смеха Барсук вытянул подбородок вперёд. Но, как и все шутки Барсука, эта была не из категории шибко понятных.

– Иди в класс, Барсук, – прокричали из окна незнакомые девчёнки «за пределами Репербана». – Опоздаешь на второй этаж. Урок начинается.

Мы с Бюдде опаздывали, хоть и учились на первом. Пешком дорога до школы занимала каких-то пятнадцать минут. Но и пятнадцать минут тратить на то, чтобы ходить пешкомбыло обидно. Я задумалась. Скейт мог быть хорошим подспорьем. Скоро я раздобуду такой же, как у Бюдде и буду ездить на нём всегда. Жаль, что учёба заканчивается, а каникулы начинаются. Ездить особо некуда.

Пускай сейчас коленки у меня в лиловых синяках, а подбородок напоминает обеденный стол, но уж за эти каникулы я успею вырасти, подумала я. Я буду напоминать настоящего Бармалея! (Главное, чтобы борода на этом подбородке у меня не росла, а всё остальное меня устраивало).