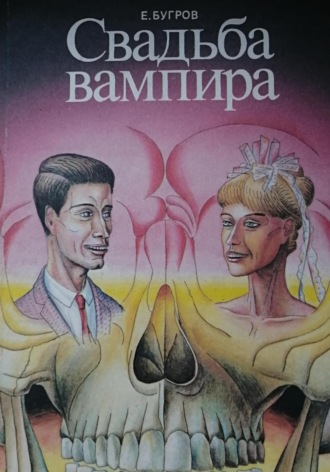

Евгений Бугров

Свадьба вампира

– Я пришла тебя спасти.

Мир спасет красота? Да ничего подобного. Красота может только погубить!

– Не спрашиваю, кто. Спрашиваю, сколько? Даром не работаю.

– Труды будут оплачены, котик.

Она меня нанимает? Вот и вся арифметика, раскололась. Красоте нужен умный дурак, сама она не справляется. Спасать пришла, как же! Жар пришла загребать чужими руками.

– А в процентах?

– Я буду твоя, – она мило улыбнулась. Надо понимать, что ради нее я должен ограбить весь мир, умереть счастливым, а ей достанется все целиком, какие тут проценты.

– Ты замуж выходишь, не слишком благородно. Я с пропоротым брюхом на больничной койке, а ты верхом на осле Сергее Петровиче. Что ты затеяла?

– Об этом после, детали потом. Мне требуется твоя помощь. Согласен?

Браво, девочка. Почему я такой умный, самому противно. Знаю раньше, чем скажет.

– Пума, ласточка моя, красавица. Ты уже взрослая, все умеешь и все знаешь. Прекрасно обойдешься без меня, не хочу путаться под ногами. Хотя такие ноги! Как гильотина, режут насмерть. Деньги меня не интересуют, любви твоей не достичь. Она недосягаема и прекрасна, как звезда в ночном небе, пусть остается мечтой. Не буду даже пытаться, будь счастлива. С кем-нибудь другим. Заходите вместе, как распишитесь. Поздравлю матерными стихами, больше нечем.

– А ты… – она поняла главное, что я не согласен. – Не боишься умереть?

Вот так вот, без перехода. От пряников к расстрелу.

– И не стыдно? Я и так одной ногой в кровати, а другая – на том свете.

– Дурачок. Я тебе жизнь хочу спасти, а ты упрямишься!

– А зачем?

– Что зачем, – она хмурила бровки…

Вот почему они такие красивые? Я про женщин. Обалденная красота. Особенно, когда они естественные, не корчат из себя, не воображают. Терпеть не могу носов задранных! Когда вот так что-то не понимают и теряются, забывают про кокетство, тут и красота настоящая. Как-то мы лет несколько назад говорили с ней по лунное затмение, у меня есть интересные выводы. Луна как бы внутри Земли, земная твердь только ядро, а вся карусель включает в себя Луну, как эгоцентрик, принцип центрифуги или пращи. Короче, силовая установка, а вовсе не падение по инерции, как у Ньютона. И почему я не ученый? Погиб поэт в трущобах золотых. Впрочем, не я один. Весь мир, особи мужского рода тем и занимаются, что плутают в женских лабиринтах. Царство небесное у них между ног, переход в иное измерение, вот и бродим, ищем счастье, а они как церберы! Сами не знают, что охраняют, завлекают красотой, и только сунь пальчик. Моментом хлоп, ножки захлопнулись, голова покатилась в сумочку, аут, ты их добыча. Хорошо, мозгов у них нет. Ладно, речь не о том. Тогда выяснилось, что Луна у Пумы существует, но что вращается вокруг Земли, ей было неведомо. Впрочем, ученым тоже до сих пор непонятно, почему Земля вертится. И вот также она растерялась, глазками захлопала.

– Радость моя, зачем жить? – я пил ее красоту глазами, вполне достаточно.

– Как зачем, – философия не ее территория. – Просто: жить хорошо, а хорошо жить – еще лучше, для этого нужны деньги, чем больше – тем лучше. Мы их вместе заработаем.

– А потом что?

– Как что. Вместе жить будем, любить и наслаждаться.

– Идиоты самые счастливые люди. Только я не из их числа. Предпочитаю быть глубоко несчастным. Жизнь тогда хороша, когда имеет смысл. Деньги, власть, слава – ничто. Игрушки для дураков. Представь, получили мы с тобой кучу денег, страстно полюбили друг друга, так и состарились в роскоши, это же мерзость? Богатый старик с богатой старухой лежат в кровати и стонут от страсти. Этого хочешь? Ну нет! Предпочитаю лежать на больничной койке, болтаться между жизнью и смертью. Быть на грани – вот счастье. Только умирая, человек познает истину. Она не для сытых, она для погибающих. Нищий старик и нищая старуха, они прекрасны, потому что мудры, а сытые – омерзительны. Люди бы не спивались, не гибли зазря и не устраивали войны, если бы в этом не было смысла. Он есть всегда, просто мы не видим его, не понимаем.

Она слушала завороженно, и у меня закралось подозрение, не в этом ли расчет? Она прекрасно знает, что взять меня можно, обольстив не телом, но опьянив разум, тогда я бессилен, вот и провоцирует.

– И в чем смысл жизни? – спросила она недоверчиво, почти уверенная, что ответа нет.

– У каждого свой. Если ты чувствуешь себя счастливой, живя свиньей, значит, быть свиньей – твой смысл.

– Фи.

– Правильно, философия. Но тебе об этом рано.

– Хочешь сказать, я свинья? – она поправила юбку, не без умысла округлив колено.

– Не я это сказал.

Проглотила слюнку. Как она умна, прямо не верится. Или это ад дает ей силы? Ад у нее там же, где рай, между ног все замешано.

– А драматургия. Она тебя еще интересует? Или ты спекся.

Да что такое. Пошла на новый заход? Самолет в юбке.

– Интересует, но не в плане авантюр, – я понимал, куда она клонит. – Видишь ли, моя драматургия вышла за рамки этого мира, ей здесь тесно. Потусторонний мир – вот загадка.

– Крыша поехала, – она поняла, что подача за мной, фыркнула.

– Ты спросила – я ответил. И прощай! Желаю счастья.

Пума не сдавалась, помолчала, перешла в лобовую атаку:

– Барин тебе миллион оставил. Это правда?

– Откуда сведения?

– Он сам сказал! А потом умер.

– Не успел родиться, только расцвел! Тут же старость, и смерть. Скоропостижно? На днях здоровым был. А кому он сказал?

– Неважно. Так как насчет миллиона?

– Какой миллион, что ты. Он отдал дипломат, где были мои кровные денежки, всю жизнь копил. И мечтал дурак, вот Пума вернется, заживем припеваючи. Сто тысяч – мелочи. Ты замуж выходишь, за отца и сына Ежовых! Весь город ваш.

– Где миллион, котик?

– Вот упрямая девчонка! Обманул вас Барин. Или меня обманул? Вместо миллиона 100 тысяч подсунул. Ах, негодяй! Не знаю. Вообще я в «дипломат» не заглядывал, некогда было. Неужели миллион там был? Его парень забрал, убийца, который меня подрезал. У него спросите!

– Спросили. Нет его больше, и миллиона нет. 100 тысяч есть, это правда. Тебе же деньги не нужны? Скажешь, где миллион, получишь свой «дипломат»! – она вдруг наклонилась и зашипела в самое ухо. – Тебя удавят, котик. Сегодня же ночью. Если не скажешь, где миллион.

Вот. Что я говорил? Зашипела, укусила, яд в вену впрыснула. Пума выпрямилась, заботливо поправила на мне одеяло, подоткнула, как на покойнике в гробу, со всех сторон.

– Это ошибка, милая! Честное слово, не знаю. Дипломат парень забрал.

– Альбинос, его убили. И Граф умер, и Макс.

– Макс?!

– Да, котик. И Барин тоже.

– Ужас какой. И Мавр, жених твой липовый. Ты что творишь, девочка?

Она ни капли не смутилась, и ровным тоном перечисляла:

– Джексон, Мамонт, Клоп. Тебе это ни о чем не говорит?

– Из зоопарка сбежали?

– Бандера, Малой. Хряк, Альбинос.

– Кладбище целое! – порадовался я. – Матереешь, девочка. Кто следующий?

– Следующим будешь ты.

– Надо полагать, идет очищение народных масс. От преступного элемента!

– Ты умный мальчик.

– А Фауст! Твой любовник?

– Тсс! – она приложила пальчик к губам и покосилась на Валета, который перестал издавать звуки Титаника, напоровшегося на айсберг. Храп, похожий на скрип железа по борту, прекратился.

– А брат мой зачем? – я спросил тихо.

– Это отдельный разговор, – сказала она еще тише. – Я тебя рекомендовала. Или ты соглашаешься, или тебе конец. Жду ответа прямо сейчас.

– Нельзя же вот так! Прямо за горло. Я должен знать…

– Да или нет?

– Нет! Нет у тебя приемов против Драмы.

– Есть.

– Например?..

Валет повернулся на кровати и посмотрел на нас опухшими со сна глазами.

– Здравствуй, Валетик, – ехидно сказала Пума. – Зубки не болят?

Мой сосед что-то промычал, напрягся в лице, и вдруг шумно испортил воздух. Пума тут же встала, поправила на плечах белый халат, не забыв эффектно выгнуть спинку.

– Пока, ребята! Душно тут у вас, – она повернулась выйти, но я поманил пальцем.

– Что? – она склонилась, и я зашептал ей в ухо, впрыскивая ответный яд:

– Я вспомнил! Он мне дал бирку от камеры хранения. На вокзале. Я хотел посмотреть, но этот. Как его? Альбинос! По следу шел. Короче, не успел я. Наверно, там миллион.

– А бирка где? – она жадно впитывала яд.

Вот, все они тут! Любовь, философия, драматургия. А на деле? Я откинулся на подушку, изображая слабость.

– Не знаю. Меня подрезали. Был без сознания. Операция, наркоз, все смешалось в доме Облонских. Ты еще пришла, с ума сводишь. В гардеробе. В дубленке? Не помню. Может, на вокзале обронил. Мы там по поездам скакали. Искать надо. Все! Спать хочу. Приходи завтра, буду ждать.

Валет целился загипсованной челюстью и смотрел, как белогвардеец в щель станкового пулемета, не понимая, что за разговоры обсуждаются в его присутствии. Пума выпрямилась.

– Это, котик, уже лучше. Хорошо, я завтра приду, а ты подумай, как следует. Поправляйся!

Пума на прощание хлопнула ресничками, прямо ангел воплоти, и вышла.

– Сука, – заключил Валет. Оппонент не догадывался, как он прав.

– Мягко сказано, товарищ. Она чудовище…

В палату нагрянула медсестра с подносом, начались процедуры, тихий час окончился. После ужина Валет отправился смотреть телевизор, а я остался один на один со своими мыслями. Что ни говори, как ни хорохорься, а Пума опасный противник. Все следователи мира против нее гроша ломаного не стоят, у нее чутье звериное, и все же, будем надеяться, что я обыграл. Пума уверена, что достигла своей цели после изнурительной психологической борьбы, на самом деле, все было проще и сложнее. Она сыграет свою партию виртуозно, и при этом даст мне тот единственный шанс, ради которого я вернулся к жизни. Со мной, понятно, расправится Правосудие, а с ней?.. Да бог с ней. Я занялся просчетом множества вариантов, удел гроссмейстеров и драматургов, правда, разница в том, что в отличие от шахматистов в случае победы – расстрельная статья, в случае поражения – крах прожитой жизни, и самоубийство, как признание поражения. Веселенький выбор, но он меня грел. В отличие же от обычных драматургов, я завершал сценарий, в котором главное действующее лицо как бы я сам, причем финал для этого лица должен быть трагичен, и это смысл всего произведения, иначе теряется задача. Я переключился на теорию поля и сам не заметил, как задремал. Даже не слышал, как вернулся мой сосед. И снова снился мне сон, черный человек. Опять стук, стук… Кошмар продолжался.

Я проснулся среди ночи с глухо бьющимся сердцем. Валет мирно посапывал, а я вдруг подумал, что эта ночь вполне может оказаться последней. Чудовище, которое я когда-то вырастил и обучил, может наделать глупостей, допустить ошибку, брякнуть лишнее. Ночные страхи овладели мной без причины. Я пялился в потолок, слабо освещенный синей лампой, висящей над входом в палату, прислушивался к шарканью тапочек в коридоре, и проклинал писателей, придумавшим своим произведениям памятные заголовки. Дожить до рассвета, завтра не наступит никогда. Часов у меня не имелось, поэтому я даже представления не имел, сколько времени остается до этого самого рассвета. Неопределенность мешала собраться с мыслями, обуздать нервы и расстроенную психику, чтобы противостоять ужасной ночи. Если переживу, все будет, как было задумано, а если нет, полечу белым лебедем в туман, на встречу с матушкой. На нет и суда нет, не смог. Незаметно глаза мои сомкнулись, я начал проваливаться в свой любимый до боли сон. Но последняя мысль, мелькнувшая в голове, заставила вздрогнуть и проснуться. «Не проспи час своего убийства!» А что? Хорошее название для фильма ужасов. Я принялся жевать свой пересохший язык, чтобы случайно не забыться.

Сколько это продолжалось, трудно сказать. Мое сознание качалось, как на волнах, то всплывая, то угасая и проваливаясь в пучину. И я почти не соображал, где явь, а где сон, они мало различались. Эти волны так меня укачали, что когда я в очередной раз увидел черного человека, то отнесся равнодушно. Надоел приятель, чего надо? И вдруг обнаружил, что сон изменился. Обычно я сидел в ресторане, а тут лежу в больнице, на соседней кровати кто-то сопит. Мама родная, это не сон! Я чуть не заорал благим матом. Возле дверей стоял черный человек, тот самый – из сна.

Мрачный силуэт, освещенный сзади синей лампой, был неподвижен как статуя. Отчаянно струсив, я наблюдал за ним через полуприкрытые веки, не зная, что лучше предпринять. Кричать я не рискнул по той причине, что мой вопль только спровоцирует активные действия и ускорит развязку. Человек простоял неподвижно целую вечность. Если вначале меня чуть не парализовало, то постепенно я начал мечтать, что все мне мерещится. Бывает, что сны меняются, и тут… в руке его холодно и беспощадно блеснул металл.

Сердце у меня захолонуло, дыхание перехватило, я напрягся, как забитая кляча в оглоблях, и душа моя со звоном вылетела из тела, не дожидаясь, пока ее оттуда вышибут молотком, или что там у него в руке. Я прошмыгнул мимо злодея. На голове его был черный колпак, натянутый до подбородка, или вязаная шапочка с прорезями, чего разглядывать? Он сделал шаг к кроватям, а я выпорхнул в коридор прямо сквозь закрытую дверь.

– На помощь, милиция! Караул!! – хотел кричать я, не тут-то было. Отсутствовал голос, не было ни рук, ни головы, а то бы я побежал по коридору, сломя голову или ломая ноги. Где медсестра?! Звонить надо в милицию, или пожарным. Пусть ребята помогут. За дежурным столиком никого не было. Вечно их где-то носит, шляются по уборным, чаи распивают. И как раз в конце коридора открылась дверь, и сказочной феей появилась медсестра. Спасительница! Я пропеллером завертелся вокруг ее головы, внушая, чтобы она немедленно шла в нашу палату, и вдруг спохватился. В таком случае несчастная девушка тоже погибнет, это в мои планы не входило. Я затосковал. Медсестра села за свой столик, освещенный настольной лампой, широко зевнула, показала кому-то язычок, открыла толстую книгу, типа медицинского справочника, и начала читать. Идиллия ночного дежурства. А там сейчас убивают. Меня убивают! Кому расскажешь, не поверят. Что делать?! Поздно.

Из нашей палаты под номером 13, вот и не верьте после этого в приметы, вышел мой черный человек и медленно, как привидение, проплыл мимо нас. Медсестра подняла голову, проводила его удивленным взглядом, окликнуть не посмела. А вы окликнете человека с черным колпаком на голове, с прорезями для глаз? Ночью, в больнице, где все спят? И правильно сделала. Когда человек вышел на лестничную клетку, сестричка почуяла недоброе дело, вскочила с места, и чуть не бегом помчалась к палате номер 13. Я трусливо следовал за ней по пятам, заранее зная, что зрелище будет не очень приятным. Она зашла в палату и сразу включила верхний свет.

Больничные покои разорвал женский крик. Она кричала, не в силах остановиться. Наверно, в тот час восстали мертвые в морге и запрыгали по столам. Я ее понимаю. Закричишь тут, когда из головы больного торчит топор. На стене кровью была начертана латинская буква F.

Глава 26

Хозяин

Le roi est mort, vive le roi!*

*Король умер, да здравствует король! (Франц.)

Похороны Дарьи Семеновны прошли в удручающей атмосфере. Похороны вообще вещь неприятная, а когда в такую минуту видишь недоброжелательные лица и натыкаешься на косые злорадные взгляды исподтишка, горько вдвойне. Петр Тимофеевич был взбешен, тем более что вынужден был скрывать настоящие чувства под маской супружеской скорби. Среди провожающих Дарью Семеновну в последний путь не оказалось ни его лучшего друга, городского прокурора, ни одного из секретарей обкома, ни председателя облисполкома, которого кормил долгие годы, ни начальников управлений, ни их замов – никого. Это означало сговор, он обречен на заклание, и пенсия это в лучшем случае, может быть кое-что похуже. На кладбище приехали только рядовые работники исполкома, да и тех было немного, сопровождающие автобусы шли пустыми, поминальный обед, заказанный в кафе, съеден едва на четверть, зато пили вволю. А напившись, начали петь песни, кто-то даже умудрился станцевать. Поминки выродились в спонтанное гулянье. По счастью, Петр Тимофеевич этого безобразия не видел, поскольку, сославшись на здоровье сына, покинул кощунственную вакханалию в самом начале, когда официальная часть была закончена. Рана Ежова оказалась не опасной, хотя и болезненной. После операции раненый лечь в больницу отказался. Для ухода хотели нанять опытную сиделку, но Пума воспротивилась, она сама справится. Ежов поддержал, и Петр Тимофеевич вынужден был согласиться.

Следствию, по общему согласию, представили следующую картину. Четверо гангстеров ворвались в дом и, угрожая расправой, стали требовать деньги и драгоценности. Сын мэра оказал сопротивление, его тяжело ранили, хозяйку дома убили. Самого Петра Тимофеевича начали избивать. Неизвестно, чем бы тот грабеж закончился, если бы не вмешался товарищ сына. Он находился в соседней комнате, услышав выстрелы, затаился, а при обыске, который учинили бандиты, сумел обезоружить одного из них, и всех перестрелял. Рассказ звучал туманно, детали не стыковались, следователи крутили носами, было видно, что они сами не прочь учинить обыск, «товарища сына» арестовать, и как следует взять в оборот. Однако мэр есть мэр. Прокурор санкции на обыск не давал, начальство радикальных мер не одобрило и «копать» по-настоящему запретило. Пока запретило.

Когда расстроенный похоронами мэр вернулся домой и зашел в комнату сына, его чуть инфаркт не хватил. Ежов, бледный как смерть, лежа на кровати, играл в шахматы с Рахитом, а тот, развалившись в кресле, курил!? Не смотря на открытую настежь форточку, комната была полна табачного дыма. Петр Тимофеевич от гнева чуть не задохнулся. Он замахал руками:

– Марш отсюда! Наглость какая. Совсем совести нет!

Рахит оторвал взгляд от шахматной доски, расположенной на столике между игроками, пустыми глазами посмотрел на Петра Тимофеевича, поднял руку и ловким щелчком «выстрелил» окурок в форточку. При этом движении рукав джемпера задрался, из-под него выглянула татуировка. Ежов уставился на отца, на лице которого проступило растерянное выражение.

– Мне не мешает, – буркнул сын. – Пусть курит.

– Молодой человек, – снова обратился Петр Тимофеевич, на этот раз подчеркнуто вежливо, – будьте любезны, оставьте нас вдвоем?

Однако, Рахит пропустил просьбу мимо ушей, передвинул на доске фигуру и продолжал сидеть как ни в чем не бывало. Удивляясь такому хамству, мэр продолжал стоять возле порога, пауза затянулась. Наконец Ежов не выдержал.

– Выйди, – сказал он.

Рахит тут же подчинился. Когда остались вдвоем, Петр Тимофеевич занял освободившееся кресло и саркастически заметил:

– Я уже не хозяин в своем доме?

– В доме, может и хозяин, – двусмысленно сказал Ежов и откровенно улыбнулся. Петра Тимофеевича передернуло, но он сдержал эмоции:

– Не время ссориться.

– Что, Хозяин! Рухнула твоя империя?

Петр Тимофеевич стерпел, день такой.

– С чего ты взял? Все в порядке.

– Слишком ты нервничаешь, лица нет, – Ежов поморщился, видимо, беспокоила рана. – Многовато трупов, плохо работаешь. Или думаешь, даром пройдет?

Вместо ответа Петр Тимофеевич покосился на дверь.

– Он не подслушивает?

– Рахит? Исключено.

– Ты знаешь, кто это?

– Знаю. Он дважды спас мне жизнь. И тебе, кстати, тоже.

– Вот именно! Это Фауст.

– Да ну! – фальшиво удивился Ежов.

– Ты обратил внимание на татуировку? Вот здесь, – Петр Тимофеевич задрал рукав, оголил запястье, и вопросительно посмотрел на сына.

– Ну и что.

– Такой знак оставил убийца Графа и Барина.

– А Рахит здесь при чем?

– Это Фауст или его сообщник.

– Ерунда, – усмехнувшись, Ежов взял со столика синий фломастер и демонстративно показал отцу. – Он только что нарисовал эту «татуировку», на моих глазах.

– Зачем?

– Он видел такой трафарет дома у Драмы.

– Не может быть, – Петр Тимофеевич вскочил с кресла, постоял в смятении. – Ты хочешь сказать, что Валера, твой брат, и есть Фауст?!

– Я сразу его подозревал. – Ежов кивнул. – Подметные письма, пишущая машинка, Пума и так далее, все это в стиле афериста. Вспомни собак, их отравить мог только свой человек.

– Не может быть, – Петр Тимофеевич плюхнулся в кресло, его серые глаза, увеличенные стеклами очков, вперились в сына. – Тебя водят за нос! Этот Рахит, он мне не нравится. Когда убили Барина, Валера уже был в больнице.

– Есть сообщники. Да он сам сказал, что Фауст не человек, организация. Откуда у него такая информация? Взять того же Бормана. Драма его подкупил, чтобы похитить сына Макса.

– Зачем делать такую глупость, – мэр застонал. – Макс громила.

– Затем, чтобы всех стравить. Стоит отнять самое дорогое, и человек теряет голову, слепнет и кидается на тех, кто рядом, в данном случае – на тебя.

– Это слишком сложно. Это же Макс!

– Ничуть. – Ежов прикрыл глаза, глубоко и осторожно вздохнул. – Вспомни, с чего началось.

– С убийства Багиры.

– Раньше. Намного раньше.

– Ты имеешь в виду маньяка? – мэр сидел в кресле на фоне окна и был почти невидим.

– Теплее, – Ежов открыл глаза, и посмотрел на отца странным взглядом. – Я имею в виду тебя, папа. Молодость свою вспомни.

– Не понимаю, – руки Петра Тимофеевича предательски дрогнули, и он сцепил их на животе в замок. – Причем тут молодость.

– А ты взгляни на мои картины. Они многое тебе расскажут. Я сам не знал, пока…

– Что, пока?

– Макс знал про тебя, про семью. Дарья Семеновна, Карлуша. Наверно, ты сам ему рассказал? Он презирал нас, потому и решил, что это мы. – Ежов говорил натужным голосом, морщился от боли. – Взгляни на «Кормилицу». Или у «У лошади не женское лицо», кто ее кнутом бьет, не узнал? Я эти картины подсознанием писал. Художники всегда рисуют, что им дорого, или что мучает, рука сама выводит. Видения, детские кошмары. Откуда они? Помнишь, ты заставил меня, пятилетнего ребенка, козленка за ноги держать, а сам ему голову топором – тяп! Она в тазик – стук. Кровь ручьем. А копыта, ножки мохнатые, в руках дергаются. Я гладил этого козленка, я кормил его из бутылочки, он мордочкой тыкался. И ты приказал держать. Ты сказал, он сейчас уснет. И топором, с размаху. Папа. Ты называл это мужской закалкой. Если б ты знал, какие ужасы я вижу. Взрослый мужик. Боюсь темноты. Это наказание за грехи, за твои грехи.

– Кто прошлое помянет. – Петр Тимофеевич не чувствовал себя виноватым, или умело скрывал. – Время было такое. Возможно, я был излишне суров, но ты вырос мужиком.

– А мать чем виновата? Ты ее кнутом бил. Скажешь, не было?

– Не было, я ее пальцем не трогал.

– Я видел это в кошмарах. Ты стоишь в больших сапогах, жилетка, из рыжей собачьей шкуры. Мне эти собаки снятся. С бородой стоишь, кнут в руках кольцом держишь, потом пустишь по земле, кольцо летит, а в конце щелк, как выстрел. Ты носил бороду?

Разговор тяготил Петра Тимофеевича, но куда деваться.

– Сережа, ты просто фотографию описал. На ребенка человек с кнутом произвел впечатление. Да, я одно время носил бороду, и жилетка была. В деревне жили, председатель колхоза. Все так ходили, все так жили. Руководить надо было строго, иначе бардак.

– Ты папиросками ей руки прижигал, маме. А сейчас, видите ли, дым не переносишь. Правильный стал, щепетильный.

– Что ты выдумываешь? Чушь. Врачу тебя надо показать, стресс пережил, ранение. Я не обижаюсь, и ты не обижайся. Воспаленное у тебя воображение. Могло же такое в голову прийти, папироски.

– А почему у Дарьи Семеновны плечи в отметинах. С детства помню волдыри. И всю жизнь платья с закрытыми рукавами носила. А?

– В молодости оспой переболела. Только и всего.

– А почему ночами, как резанная, кричала? Ты садист, папа.

– Подглядывать и подслушивать нехорошо, – сухо заметил Петр Тимофеевич. – Пора тему сменить, хватит.

– Поэтому и мать с тобой жить не захотела! А ты ее в дурдом упрятал, чтобы не болтала. Кто слушать будет сумасшедшую?

– Она больна была, – лицо Петра Тимофеевича походило на гипсовую маску. – И тебе от нее, видать, передалось. Вам с Карлом досталось ее генетика. Это не моя вина.

– Дарью Семеновну в жены взял, кормилицу. Толстушка, еще и донор. Хорошая пара получилась. Садист с мазохистом. Папиросок мало стало, на кровь перешел?

– Прекрати, Сергей. Жалеть будешь.

– Драма первым просек, что за маньяк объявился. Это ты убийцу подослал в ресторане? Молотком его ударили, по голове. Одним ударом жену бывшую и сыночка ее. Валерка очухался, но молчал, знал, что голыми руками тебя не возьмешь, даже отношения поддерживал, деловые. Да? Ты успокоился. А я-то дурак, – верхняя губа Ежова вздрагивала, казалось, вот-вот зарычит, в глазах тлел огонь. – Невесту мою ты убил, папа. Она мне рассказывала перед свадьбой, как ты в гараже к ней приставал, на диван повалил, еле вырвалась. Молодой крови захотел? Багиру, жену Макса, тоже ты оприходовал? И на свалку ее. Макс догадался, вот и причина.

– Карлуша! – не выдержал мэр.

– Причем здесь Карлуша?

– Твой брат, – мэр умолк, смотрел с жалостью на сына. Тот не услышал.

– Драма долгие годы месть вынашивал, притворялся! И дождался. Знал, что рано или поздно ты не удержишься. Десять лет ждал! С Максом он тебя свел?

– Это Пума тебе рассказала.

– Нет. Я догадался, когда на портрет ее наткнулся. Этот портрет я написал, собственными руками. Ты нарочно? Я с ней встречался, только не знал, чья подруга. Я же не знал Макса, не знал Хозяина, обещал ей помочь, она сына хотела вернуть. А ее убили. Вы убили. Ты или Макс. Драма так закрутил колесо, что не надо никого убивать, перетравил всех. Письма, наркотики, миллионы долларов, а ему главное посеять недоверие, и отлаженный механизм пошел в разнос. Кто кого убьет, неважно, началась цепная реакция… – Ежов дернул рукой, и задохнулся от боли.

Петр Тимофеевич слушал внимательно. Когда Ежов сделал паузу, он прервал его:

– Никакой Драма не Фауст, я не маньяк, своим рассказом ты это подтвердил. Можешь дальше не продолжать. Ловко тебе девица мозги запудрила. В общем, я сегодня вылетаю в Москву.

– Что так, – утомленный эмоциями Ежов прерывисто дышал.

– Фауст существует, только Драма ни при чем. С дворнягами местными я сам управлюсь, а Фауст – столичная штучка, мне не справиться. Пока я не вернусь, тебя не тронут, они дожидаются указаний из Москвы. Теперь выслушай. В первую очередь выброси бред из головы, поговорим после. Не знаю, как убедить тебя, что Пума и Рахит… Что с тобой?

Глаза Ежова закрылись, челюсть отвисла, руки судорожно вцепились в одеяло.

– Убирайся. Маньяк, убийца… Лучше бы я, как Валерка, без тебя рос. Ты сеешь кровь и смерть. Все вокруг тебя пропитано кровью. Я хочу умереть.

Перепугавшийся мэр вскочил, наклонился над кроватью.

– Сынок. Успокойся. Сейчас я вызову врача, только не волнуйся.

– Я спокоен… папа, – лицо Ежова перекосила судорога боли. – Пожалуйста, уйди. Я в порядке.

– Не падай духом, сынок. У тебя большое будущее. Есть планы, – Петр Тимофеевич не знал, как взбодрить сына, отвлечь от переживаний. – В депутаты пойдешь? Съезд в мае планируется, как раз поправишься…

В это время без стука открылась дверь, на пороге стояла Пума. В одной руке она держала большой пакет, в другой – средних размеров чемодан, который, судя по всему, был увесистый.

– Что случилось? – неприязненно спросил мэр.

Пума, не отвечая на вопрос, прошла в комнату, поставила чемодан, затем вытряхнула содержимое пакета. Мятые окровавленные джинсы, кожаный пиджак, дубленка, испачканная белая рубаха. Глаза Ежова расширились. Пума присела, щелкнула замками на чемодане, разом перевернула. Рядом с одеждой вывалилась целая гора денег в банковской упаковке.

Петр Тимофеевич удивился.

– Что это?

– Чемодан Краснова. Драму зарубили. – Пума разрыдалась. – И букву F нарисовали.

Отец и сын уставились друг на друга…

Петр Тимофеевич прошел на посадку в самолет в числе последних пассажиров. Заняв свое место в первом салоне, он бережно устроил на коленях старый тощий портфель, в котором находилась на вид невзрачная серая папка. Он и сам выглядел невзрачно, пожилой худенький пенсионер, одет скромно, ему помпа ни к чему. Эту папочку он извлек из бронированного сейфа, где хранились самые ценные бумаги архива. Сегодня вечером ему предстояло нанести визит одному очень высокопоставленному чиновнику из военного ведомства. В папке лежала копия секретного документа, подписанного этим самым чиновником. Петр Тимофеевич имел веские основания полагать, что сделка, ради которой он пустился в перелет, непременно состоится. Фауст не дух святой, управа на него найдется.

– Уважаемые пассажиры, внимание! Застегните привязные ремни, спинки кресел приведите в вертикальное положение…

Во время полета Петр Тимофеевич продолжил мысленный разговор с сыном. Это была своего рода репетиция. Он знал, что такой разговор нужен, необходим. Если бы он видел человека, зашедшего на посадку после него, поостерегся строить планы. Тот человек летел во втором салоне, видеть его Петр Тимофеевич не мог. Впрочем, если бы и увидел, из самолета не выпрыгнешь.

«Понимаешь ли, сынок. Сейчас время перемен, и вы, молодые, легко судите нас, стариков, во всех грехах виноваты мы, своего виноватого ты нашел во мне. Козленка вспомнил, расплакался. Тогда ребенком был, а ныне офицер, и должен смотреть правде в глаза. Это обыватель, что водку пьет и пельменями закусывает, воротит нос от хладобойни, знать не желает, откуда мясо берется, а котлетки ему подавай телячьи! Ругает власть и закон, ныне все позволено, а в карман к государству залезть не стесняется, только отвернись. Как не украсть, если все крадут? Конечно, я в твоих глазах партийный функционер, главарь мафии, матерый преступник, ты готов меня осудить с праведным гневом в глазах, а то и к стенке поставить. Но спроси меня, мог ли я прожить по-другому? Отвечу – нет. Дай мне жить сначала и в тех же условиях, получится то же самое. И не потому что я плохой. Просто каждый человек, до одного на земле, живет так, как должен жить, и никак иначе. Для этого надо, как минимум, родиться в другое время, в другой семье и другим человеком. Ты скажешь, значит, виновных нет? Именно, Сережа! Нет. Рад бы обрадовать, но их нет, потому что все соответствуют. Народ винит правителей, правители народ, кто-то систему, кто-то организаторов системы, но это все глупости. Никто не виноват, ибо виноваты все до одного, это равносильно. Нельзя винить волка, что он волк, или овцу, что она овца и дозволяет волку себя кушать. На палаче и на жертве – одна вина, общая. Сталин, тот соответствовал духу времени и своему народу. Кто на него собак вешает и ругает, тот яму себе роет. Хочешь, я коротко расскажу свою жизнь?..»

Петру Тимофеевичу нравилось вот так говорить, когда никто не мешает, не спорит и не возражает, и сам себе он казался мудрым стариком, наставляющим сына на путь истинный. В самолете, между небом и землей, хорошо думается, он задремал и в полусне продолжал беседовать.