Елизавета Федоровна Родзянко

Письмо сыну. Воспоминания. Странники поневоле

Составитель Елизавета Никитична Муравьева

© Елизавета Федоровна Родзянко, 2024

ISBN 978-5-0062-8569-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От составителя

Предлагаем читателю вторую книгу нашей серии «Странники поневоле» под названием «Письмо сыну». Это воспоминания моей бабушки, Елизаветы Федоровны Родзянко, или, как ее называли в семье, Эльветы, младшей сестры Марии Федоровны Мейендорф, автора первой книги нашей серии. Елизавета Федоровна их писала для своего сына Владимира, ставшего позднее епископом Василием (Родзянко), по его просьбе, что и объясняет и название, и стиль. Эти записки тоже хранились у нас в семье и мы не сомневаемся, что они представляют безусловный интерес для русского читателя. В них бабушка описывает, как их тихая жизнь в имении Отрада постепенно погружается в атмосферу не совсем понятной тревоги и круто обрывается бегством в полную неизвестность. Бабушка была замужем за сыном Михаила Владимировича Родзянко, председателя последних двух Государственных дум Российской империи, жили они в его имении, и над их семьей нависла тогда вполне реальная угроза. Рассказ обрывается отплытием семьи из России.

Мы сохранили авторский текст без изменений. Для того чтобы читатель представлял себе, на фоне каких исторических событий протекала жизнь этой семьи, и кто те люди, имена которых упомянуты на этих страницах, я снабдила воспоминания сносками, приложениями, а также именным указателем.

Книга проиллюстрирована фотографиями из наших семейных архивов и из открытого доступа в интернете.

Елизавета Муравьева

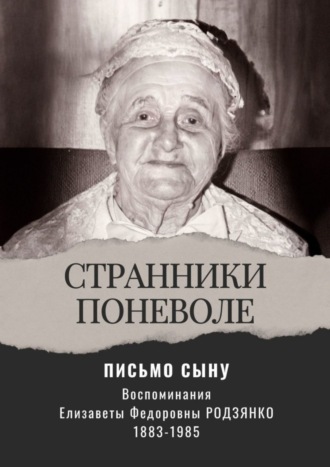

Елизавета Федоровна Родзянко, урожд. бар. Мейендорф

(1883—1985)

Ее сын Владимир Михайлович Родзянко, ставший епископом Василием (1915—1999)

Дорогой отец Владимир!1

По твоей просьбе, наконец, приступаю к повествованию о том, как мы жили и как бежали из России. Надеюсь, что удастся все вспомнить, хотя бы самое важное.

Я рассказывала вам всем, как я жила с родителями2, как мы встретились с вашим отцом3, как обвенчались и приехали в Отраду, имение твоего дедушки, председателя Государственной Думы, в Екатеринославскую губернию, в Новомосковский уезд, Попасновской волости.4

Называю место подробно: может статься, кому-нибудь из вас удастся там побывать.

Перед нашей свадьбой, тетушки, сестры твоей бабушки Анны Николаевны5, и родители твоего отца предложили нам получить от них три тысячи рублей для поездки заграницу, в свадебное путешествие, как это было в обычае того времени у людей с достатком. Мы сказали, что не хотим видеть никакой заграницы, а лучше нам смотреть друг на друга, живя спокойно в Отраде. И действительно: прожили мы там тихо и безмятежно почти целых десять лет.

Путешествовать по загранице нам пришлось не по своей воле, а когда нас революция вытолкнула на просторы почти всего мира. Незадолго до своей смерти твой отец мне сказал: «А надо было нам после свадьбы поехать в Иерусалим, теперь уже туда не доберешься».

Свадьба наша была 20 апреля 1908 года в Петербурге в домовой церкви министерства внутренних дел. Хор был великолепный – 40 человек. По желанию твоего дедушки6 (тогда еще члена, а не председателя Государственной Думы) «Исаия ликуй» пели на глас на восемь голосов в широкой гармонии – это было торжественно и молитвенно. Впоследствии, как бы соблюдая традицию, твой отец на свадьбах своих детей требовал, чтобы хор пел «Исаия ликуй» непременно на глас. А наши малосведущие хористы говорили: «Михаил Михайлович служит свадьбу по монастырскому уставу».

Михаил Владимирович Родзянко (1859—1924)

Итак, мы после свадьбы приехали в Отраду. Дом в Отраде был белый, вроде хаты, крытый камышом, но с колоннами у подъезда и такими же колоннами на балконе с противоположной стороны. С этого балкона открывался чудный вид на пруд, долину и дальние села. Есть у Гоголя в «Мертвых душах» описание имения, где он пишет, что, выйдя на балкон, всякий непременно скажет: «Какой простор». Вот и с нашего балкона хотелось сказать – какой простор!

Имение было не особенно доходное. На его земле были все больше холмы и балки, так называемые «байраки», иногда покрытые лесом. Твой дедушка любил иногда говорить, коверкая французский язык: «В моем имении ревеню па а кудели много», т.е. доходов (revenus) нет, зато красивые виды (coup d’oeil). Действительно, ездить по имению было одно удовольствие: то речка на дне оврага, то лесочки на склонах холмов, а иногда открывался вид на далекие села.

Когда мы поженились, дедушка поручил твоему отцу вести хозяйство, и он с большим рвением и любовью принялся за это дело. В Отраде было тысяча пятьсот десятин земли. В другом имении, принадлежащем твоей бабушке, Александрии, в тридцати верстах от нас, было три тысячи десятин земли. Здесь местность была ровная, чудный чернозем, и имение давало хороший доход. В Отраде же особенно хорошо все росло только по долинам. Помню один год, когда посеянная рожь выросла высокая, выше моего Миши, который был огромного роста, и я даже сняла его фотографию среди колосьев, но она не сохранилась.

В Отраде мы провели лето первого года, а осенью поехали в Петербург, где нам наняли квартиру, очень хорошую, но к сожалению холодную. На солнечную сторону выходил только коридор, а окна были матового стекла и не открывающиеся. Оказывается, дом этот принадлежал женскому Мариинскому институту. На мои просьбы к начальнице переделать эти окна на открывающиеся, и чтобы были они обыкновенного стекла, мне начальница института подчеркнуто сказала: «Вы никогда не были институткой?» – «Нет» – «А я была!» Я хотела ответить; «С чем вас и поздравляю», но удержалась; она была тоже Голицына, дальняя родственница твоей бабушки. Вероятно, она намекала на то, что через эти открывающиеся окна можно начать какую-нибудь тайную переписку с институтками.

В этой квартире родились наши близнецы Мария и Анна. Никто не ожидал, что это будут близнецы, и твоя бабушка Родзянко все уговаривала меня побольше гулять, что мне было очень трудно. Я пересиливала себя и, думаю, потому они родились на три недели до срока – 20 января 1909 года. Меня показывали знаменитому в то время доктору Феноменову. Но он не нащупал близнецов, а когда его ассистент сказал, что у нас родились близнецы, он не поверил и сказал: «Петя, ты врешь!»

Миша и Эльвета Родзянко держат своих новорожденных близняшек Марию (Ма) и Анну (Ань). 1909

Следующее лето мы не поехали на юг, а провели его в Новгородском лесном имении «Топорок».7 Там был лесопильный завод. Лесной материал сплавляли в Петербург и дальше в Англию в лесную контору Стевени. Родители твоего отца поехали лечиться заграницу, и управлять этим имением опять поручили моему Мишеньке8. Лес был смешанный, лиственный и хвойный, очень красивый. У дома, рядом с заводом, был так называемый «заповедный участок», который не рубили. Там росли огромные елки и сосны. Дом стоял на высоком берегу реки Мсты, при впадении в нее речки Перетны. У дома были цветы. Запомнила я крупный душистый горошек. Он цвел все лето, так как оно было холодное, и беспрерывно шли дожди. Мы смеясь говорили, что дождь идет сорок дней и сорок ночей, как при всемирном потопе. От этой сырости у меня впервые заболели ноги, чем я впоследствии страдала всю жизнь, а мне теперь уже 85 лет. На высоком поле за садом, где река Мста делает поворот перед впадением в нее речки Перетны, твой дедушка мечтал построить церковь и показывал нам это место. Упоминаю об этом, потому что может быть кому-нибудь из вас удастся осуществить его мечты. Церковь должна была быть высокая, чтобы на купола и кресты ее могли перекреститься люди не только с проплывающих высоких барж, но и с низких плотов.9

Осенью мы вернулись в Отраду и, почти беспрерывно живя там, только изредка наезжая в Топорок и Одессу к моим родителям, провели там спокойные и счастливые годы. В Отраде родились дети: Ольга, ты Владимир, и Елизавета, которая была необычайно спокойная, так что старая няня говорила про нее низким голосом: «Ты моя драгоценная!» Ее мы думали называть уменьшительным Эльвета, как звали меня, но она сама себя назвала «Ценка», от слова «драгоценная», так за ней это прозвище и сохранилось на всю ее жизнь.

Мы жили очень весело и дружно. Помню, когда родители приезжали в Отраду, Мишин отец все подтрунивал над нами и спрашивал: «Когда же будет первая семейная сцена?» А ее все не было. Впрочем нет: что-то вроде семейной сцены произошло. Это случилось, когда Миша вздумал меня дразнить и сказал: «Собственно говоря, жена – это старшая прислуга в доме». Я возмутилась не столько за себя, как за приниженное положение женщины вообще и, представьте, запустила в него книгой. Конечно, ссоры из-за этого не произошло, а слова его оказались пророческими. Когда мы бежали из России в Югославию, я одно время, после смерти няни, не только оказалась старшей, но и вообще единственной прислугой в нашем доме. Помню, когда няня скончалась (а она добрая не только смотрела за детьми, но и во всем мне помогала), я в течение двух лет привыкала стелить постели. И каждый раз я ощущала отсутствие няни, принуждая себя это делать.

Вам наверно будет интересно знать, как протекала наша жизнь в Отраде. Дом наш не был памятником архитектуры, как, например, у старшего брата дедушки. Как я уже сказала, снаружи он походил на большую белую хату. Простые колонны отличали его от нее. У подъезда они были зеленые, а на противоположном балконе – светло бежевые. С этого балкона и открывался чудесный вид. В доме была гостиная, кабинет, маленькая как клетушка комната дедушки, председателя Думы, столовая с балконом и три спальни. В доме не было электричества, освещались керосиновыми лампами и свечами. Водопровода также не было. Воду привозил сторож в бочке и ручным насосом накачивал ее в бак на чердаке. Труба из бака вела в ванную комнату, которая отапливалась дровами. Колонка всегда была полна воды. В буфетной также был кран для мытья посуды и сливная раковина.

На обязанности сторожа Трофима было ночью обходить дом со всех сторон, так сказать «сторожить». Трещотки у него не было, ни в какую доску он не бил, чтобы дать знать о себе и, собственно говоря, никто не знал, как он сторожил. Быть может преспокойно спал. У сторожа была собака, которую звали Заграй. Это была рыжая, мохнатая, добродушная собака с длинным хвостом. Как-то мы вернулись из Одессы от моих родных, и видим – Заграй без хвоста: «Трофим, а где хвост Заграя?» – «А я его отрубив, зажарив и дал ему зъисть». «Зачем?» – «А щоб вин сам себе возненавидив и злийше був». Но бедный Заграй был все такой же добродушный и веселый песик, только без хвоста.

Отдельно от дома, через дорогу, было здание, где помещалась кухня, молочная, и жили: кухарка, заведующая молочным хозяйством, лакей и другая прислуга. Молоко пропускалось через сепаратор. Снятое молоко давали поросятам, а масло сбивали по мере надобности. Были, конечно, сметана, простокваша и творог. Было и куриное хозяйство: утки, индюшки и гуси. Гуси были огромные, серые тулузские, которых дети очень боялись. Однажды переливали наливку и выбросили на землю пьяные вишни. Утром ко мне прибежали с известием, что все гуси за ночь подохли. Что делать? Я решила – ощипать их для пуха и перьев для подушек. Так и сделали. На другое утро, к ужасу всей прислуги, ощипанные гуси живые гоготали, прося есть. Оказывается, они опьянели, наевшись вишнями.

Дом наш был поместителен, но с течением времени пришлось построить комнату для детей. Она оказалась неудачная. Несмотря на то, что под полом был насыпан шлак (перегоревший паровозный уголь), изредка из-под досок пола вырастали грибы. Это меня очень беспокоило и, признаться, когда мы бежали в Новомосковск, я благодарила Бога, что дети жили, хотя и в тесноте, но в сухой комнате. Особенных переделок в доме мы не могли предпринимать. Миша был, собственно говоря, не хозяин, а как бы главный управляющий у своего отца, что во многом связывало его по рукам, даже и в сельском хозяйстве. А это дело он очень любил и знал его. Очень скоро он добился, что имение, хотя земля и была сплошные холмы, стало давать очень хороший доход. А до нашего приезда приносило убыток.

Крестьяне села Всесвятское приходили к Мише и часами говорили с ним о хозяйстве. Они делились с ним своими неудачами и успехами, и он говорил мне, что многому от них научился. Мне, конечно, было скучно сидеть одной, и я нередко задавала ему вопрос: «Как ты часами можешь калякать с ними?» Он отвечал мне: «Они так же любят хозяйство, как и я». Когда нам пришлось бежать в уездный город Новомосковск, и решение это было принято, я впервые увидала на глазах Миши слезы. Он чувствовал, что мы уезжаем навсегда и сказал: «Я так любил Отраду».

Когда я теперь смотрю на жизнь моих детей в Америке, полную забот и беспрерывной спешки, я невольно задаю себе вопрос: чем же у меня в то время заполнен был день? И не нахожу ответа. У меня была моя личная горничная, она убирала нашу спальню, чинила белье. У Миши был лакей, который приготовлял для него в его уборной два раза в неделю чистое белье, помогал ему одеваться и чистил его сапоги. Этот же лакей убирал все комнаты и подавал к столу. У детей была няня, у нее была подняня, которая была в полном ее распоряжении и стирала пеленки. Был повар, у него помощница из села, которая мне приглянулась на работе во время молотьбы. Это была невзрачная горбунка, но с ласковой улыбкой и умными, красивыми глазами. Когда повар попросил расчета, я оставила ее как кухарку и не ошиблась: готовила она мастерски. И опять же у нее была помощница. Повар был грамотный. Он каждый вечер придумывал меню из имевшихся продуктов и приходил с книгой ко мне на подпись. Не знаю, по каким семейным традициям это было так заведено. Приходил он в белом колпаке и чистом переднике с большой книгой. Помню, однажды я едва удержала улыбку, когда в этой книге прочитала: «Суп-сри-сам». Я показала Мише, он улыбнулся, а я подписала это оригинальное меню.

У меня не было особенного контакта с крестьянскими бабами, но они часто приходили просить вызвать доктора; или распорядиться его привезти на наших лошадях, когда кто-нибудь в селе был болен. Доктор (он был наш хороший знакомый) жил при больнице в пяти верстах в нашей волости в Попасном, где было имение дяди Коли, брата твоего дедушки, председателя Думы. Доктору можно было позвонить по телефону из нашего дома. Иногда он пытался отказаться ехать, но мне всегда удавалось его убедить. Бабы обычно приходили днем, когда мы обедали. Я сейчас же вставала и шла в буфетную узнать, что бабе нужно. Мне казалось, что прервать обед – дело совершенно естественное, потому что с детства я видела, что так делал мой отец10 в Петербурге. Он был начальником канцелярии императорской Главной квартиры. Очень часто к нему во время завтрака в 12 часов дня, приходили курьеры, которые хотели переговорить с ним с глазу на глаз. Он сейчас же вставал и выходил к ним. Подчеркиваю это про отца, чтобы сказать: воспитание примером гораздо лучше всяких слов и нравоучений.

Хочу отметить здесь, какой русский народ любящий и благодарный. Когда мы бежали в Анапу, к нам туда с письмом приехал крестьянин нашего села. Он нашел нас через Анапский адресный стол. Однажды и я пришла туда за адресом кого-то, и дама которая там служила, сказала: «Знаете, как крестьяне вас любили?! Мне сказал это крестьянин вашего села». Я объяснила, что муж подолгу разговаривал с мужиками, но она прервала меня: «Нет, нет, он сказал, что именно вас, вас, они любили». Я удивилась, ведь никакого общения у меня с ними не было, а только разговоры с доктором по телефону! И за это – уже любили… Удивительный русский народ!

У Миши был управляющий, которому он дал в хозяйстве полную власть. Но тот приходил за распоряжениями, и обсудить – не пора ли зимой ему приступить к починке орудий, не начать ли посев и т. д. Последнего управляющего мы очень любили. Он был умный, остроумный, и казалось, что интересы нашего хозяйства, были и его интересами.

У Миши день был заполнен – это я признаю. Но что делала я? Вспомнить трудно. Правда, на мне лежала обязанность выписать вовремя семена цветов, передать их садовнику, гуляя с детьми, заглянуть в оранжерею и парники и указать, куда что посеять. Я выписывала журнал «Плодоводство». И как многому я научилась, читая его! Помню в год перед бегством из Отрады, я приказала особым составом с терпентином, поздней осенью, смазать стволы молодых фруктовых деревьев. И когда выпал снег, мы узнали, что зайцы бегали вокруг, не подходя к деревьям, и не грызли стволов, как прежде. Это известие меня обрадовало. Я рада была, что рецепт сохранится у садовника, хотя мы уже там жить не будем.

В Отраде я много читала. В доме были шкапы, уставленные книгами. Помню, однажды, я предложила Мише прочитать вслух роман «Братья Карамазовы» Достоевского. Он этого никогда не читал. Чтобы заинтересовать его, я начала с главы «Великий инквизитор». И вот представь, в самом патетическом месте, где Христос целует инквизитора, мой Миша вдруг прерывает меня вопросом: «Как ты думаешь, сколько пудов с десятины даст поле №5?» Меня этот неожиданный вопрос прямо ошеломил, и я была очень огорчена. Мне представилось, что духовно мы совсем разные люди. Но скоро я убедилась, что Миша гораздо глубже меня смотрит на жизнь. Он решил быть регентом в нашей сельской церкви. Часами сидел у рояля, наигрывая церковные песнопения, и меня заставлял петь в церкви. Поначалу у меня ни голоса, ни слуха не было, и мальчишки альты пели гораздо лучше меня. А сельский учитель, очень музыкальный, подсказывал Мише, как давать тон. К концу жизни Миша не только управлял хором, но и гармонизировал знаменный распев. Я должна сказать, что духовная связь между нами возникла и укрепилась на церковном пении, и это оказалось гораздо глубже и прочнее чтения Достоевского. Чтобы певчие не пропускали ни пения, ни спевок, Миша объявил, что они будут получать в аренду нашу землю на льготных условиях. Хор был всегда на месте, и пели они очень хорошо, только никак не соглашались, что «пиано» значит не громко. Малороссам присущ веселый юмор. Один из певчих, я помню, сказал: «Гм, – „пиано“! А у нас як пьяный – то крычить…» И все очень смеялись. Вообще и пение и спевки, – это было общее, веселое дело, которое сближало нас с крестьянами. Когда родители приезжали в Отраду, хором управлял твой дед, председатель Думы. Он был прекрасный регент с темпераментом, и с ним было легко и очень приятно петь. Регентство передалось, как бы по наследству из поколения в поколение. Теперь у нас регент Ценка, и уже намечается быть им ее сын, Миша. Ему, когда он женился, я подарила икону Михаила Архангела, которую хор преподнес моему Мише при отъезде нашем из Парижа в Америку. Он уже регентует. Миша Ветер управляет хором в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Поло Альто, Калифорния. По другой линии твой сын, Володик, регент в Англии. Он музыкален, как его мать.

В Отраде мы прожили почти десять лет безмятежной счастливой жизнью. Горе было, когда узнали о смерти моего отца. А в 16-ом году мы узнали о потоплении госпитального судна «Портюгаль» в Черном море, на котором погибла моя сестра Анна. Об этом подробно описано в воспоминаниях моей сестры Мани (Марии Федоровны Мейендорф).11 Скажу только, что две недели подряд я видела во сне сестер милосердия, барахтающихся в волнах, и это было ужасно.

Гибель «Портюгаля»

Анна Федоровна Мейендорф (1871—1916), сестра милосердия. Обложка «Портюгаль»

После смерти отца к нам приехала моя мать. Приезжала она и в другой раз с сестрой Маней, и отдельно с другой сестрой Катрусей.

Екатерина Федоровна Мейендорф (Катруся) сестрой милосердия

Приезжали каждый год и родители Миши, рассказывали много о жизни в Петербурге и о деятельности Государственной думы.

Однажды, по просьбе Бродницких, которые приехали в гости в Отраду, дедушка начал рассказывать про Распутина. Я подумала – надо все записать. Дети когда-нибудь спросят, а я не буду знать, как все объяснить. Когда твой дедушка начал рассказывать, я побежала, взяла тетрадь, и стала записывать. (На мое счастье я умела очень быстро писать). Заметив, что я записываю, дедушка сказал: «Я тебе запрещаю». Но я настояла на своем, говоря, что пишу для наших детей. Так начала создаваться будущая книга твоего деда «Крушение Империи».12 Сперва я корректировала мои записки с помощью твоей бабушки, Анны Николаевны, у которой была очень точная память. Потом я уже сама записывала то, что писали или рассказывали о происходящем в столице. Уже в беженстве в Югославии, незадолго до своей смерти, дедушка все это проверил, кое-что добавил, говоря: «Этого тогда я даже вам не решился доверить», и продиктовал, среди других добавлений, свой разговор с вел. кн. Марией Павловной и ее сыновьями. После смерти дедушки «Крушение Империи» было напечатано в 17-ом томе архива революции в издании Гессена в Берлине. А к нашему в семье единственному экземпляру я добавила недавно многое, что узнала и сопоставила позже.13

Возвращаюсь к нашей жизни в Отраде. Хотя у детей были нянюшки, я очень внимательно наблюдала за своими детьми и скоро заметила, как определились их характеры. Марию я стала называть «законник» после того, что из другой комнаты я слышала, как она поучает других детей: «Мама это не пизвиляет». Анна раз отрезала хвост у игрушечной лошади качалки. На мой вопрос, кто это сделал, она долго боролась с собой. Глаза ее наполнились слезами, и она выдавила из себя – «я». Бранить не пришлось, она так была огорчена, что это непоправимо. Ольга была замкнутая и робкая. Боялась уродливой французской гувернантки и едва ее переносила. Когда появилась новая гувернантка, Виктория Викторовна, русская, красивая, я поймала ее робкий взгляд – «Какая, мол, эта будет?» И она сразу ей понравилась.

Когда дети подросли, чтобы их позабавить, мы купили им ослов. Но когда тебя, Владимир, посадили на осла, ты закричал благим матом. Помнишь ли это? Ты был еще маленький. Потом для ослов заказали маленькую арбу, и я с детьми подвозила к молотилке снопы. Кучером у ослов был маленький пастушонок. Когда работает молотилка, работа идет быстро. Все время надо торопиться подвозить снопы. Забавно было слушать, как машинист свистком подгонял запаздывающих. Его гудок свистел: «Подавай снопы, подавай снопы». Делал он это мастерски. Говорят, он высвистывал и какие-то ругательства, которых я не понимала, но пастушок говорил: «Семен ругается, треба швидче», и дети руками, а я вилами, поскорее накидывали нашу маленькую арбу с помощью молодого кучерёнка.

Последний год нашей жизни в Отраде уже была и гувернантка, любимая вами Зеленка (переделанное mademoiselle). Она была русская, но учила детей французскому языку. С нами она говорила по-русски, а к детям всегда обращалась на французском языке и очень скоро их научила. Они так привыкли к ней обращаться по-французски, что когда я попросила ее учить их русской грамоте, им было неприятно и неловко говорить с ней по-русски, и две старшие мне на это жаловались.

Летом дети целыми днями были в саду. Няня с младшими располагалась в цветнике, перед подъездом. Окружены они были целой сворой всевозможных собак, которые считали своим долгом их защищать. Ценка крепко спала в колясочке, ты, Владимир, играл с песочком. Но стоило показаться в конце сада кому-нибудь, как собаки внезапно вскакивали и начинали неистово лаять. Тщетно бедная няня замахивалась на собак пеленкой. Они это принимали как поощрение и заливались еще пуще. И Ценка, конечно, просыпалась. Совершенно непонятно, как несмотря на это, она продолжала оставаться спокойной: «драгоценной», как ее называла няня. Я всегда гуляла с детьми, зимою и летом. Иногда я одна выходила в байрак около дома и садилась там на скамейку, которых было много в разных местах леса. Сядешь, бывало, неподвижно, и вдруг подбежит зайчик, сядет напротив, перебирает ушками и смотрит на тебя во все глаза. Двинешь чуть-чуть головой, и его как не бывало. И опять тишина и только щебетание птиц или крик кукушки, которой в Америке никогда не слышно. Зимой и летом я ходила с детьми по нашему фруктовому саду. Весной смотрели, как он цветет. Летом наблюдали, как поспевали вишни, груши, абрикосы, яблоки, сливы. Осенью всегда сами, Миша и я, подрезали фруктовые деревья.

Бывала я и неосторожна. Помню, как-то зимой я пошла с девочками в байрак, взяла детские салазки и предложила старшим скатываться с горы, покрытой местами кустарником и молодыми деревьями. Ма, как мы называли Марию, со всего размаха ткнулась в молодое деревцо. К счастью она не ударилась, не испугалась и не заплакала, но мне задним числом стало страшно. Помнит ли она это? Для детей в Отраде была радостная жизнь. Мы часто ездили в Попасное. У дяди в имении были ручные павлины, которых можно было кормить из рук хлебом. У него был конный завод. Жеребята брали сахар из рук детей. Помню, одного жеребенка как-то особенно кормили, давали ему есть сырые яйца. Звали его «Тезей». Когда он вырос, на скачках «Дерби» он взял первый приз. После революции его удалось переправить на юг в Добровольческую армию, где он и погиб в строю. Двоюродный брат твоего отца, ваш дядя Сережа14, очень хотел его переправить заграницу, но командование Добровольческой армией его реквизировало.

В середине июля 1914 года мы решили оставить детей на попечение нянюшек и поехать на юг в имение «Аскания Нова» Фальцфейна. Фальцфейн-отец был предприимчивый колонист-немец, овцевод, очень богатый, но он до старости ходил одетым как простой крестьянин. Помню, рассказывал нам один помещик: «Едем мы в поезде с моим соседом крупным помещиком, и сидит против нас невзрачного вида старый крестьянин. Стали мы с моим другом обсуждать, как лечить чесотку на овцах. Предлагали друг другу разные средства… И вдруг сидящий против нас мужичек вступает в разговор и очень авторитетно доказывает, как лучше всего бороться с этой болезнью. Раздосадованный, я сказал ему: „что вы меня учите; у меня большое стадо. У меня три тысячи овец.“ – „У вас три тысячи овец? А у меня три тысячи собак, охраняющих моих овец“. – Мы так и привскочили: – „Так вы Фальцфейн?“ – „Да“. И тут мы уже с уважением стали прислушиваться к его советам». Так вот, у этого Фальцфейна были сыновья, которым он дал прекрасное воспитание и образование. Один из них был большой любитель животных, зоолог, и в Аскания Нова у них был настоящий зоологический сад и музей. Туда мы и решили поехать. Аскания Нова была далеко на юг, почти в Крыму, и дорога была по сплошной черноземной степи. Ехали мы на двух автомобилях. В нашем были наш шофер Александр, Миша со мной, молоденькая барышня Короблева из Новомосковска и Александр Степанович Ильяшенко (композитор и наш сосед). В другом – братья Рогальские со своим отцом, немцем колонистом, который недалеко от Екатеринослава15 на песках выращивал чудные помидоры, устроив искусственное орошение. На этом они разбогатели, и его сыновья, прекрасно образованные, бывали и у дяди Коли Родзянко и у нас. Один из них, Артур Петрович – чудно пел. У него был красивый тенор. После революции он эмигрировал в Америку. Здесь16 первое время он и Владимир Степанович Ильяшенко (брат композитора), купив землю, работали как фермеры.

Ты не представляешь себе, как чудно было нестись на автомобиле по широкой Екатерининской дороге. Далеко-далеко видна безбрежная степь, уже скошенные поля пшеницы, местами еще в копнах. По дороге остановились раз у работавшей молотилки. Хозяин богатый мужик, хуторянин, охотно рассказывал нашим мужчинам о своем урожае. Дорога была дальняя, и мы где-то переночевали. Подъехали к Аскания Нова к вечеру. Это был настоящий оазис среди пустынной степи. Красивый дом, гостиница для приезжих, деревья, ручейки искусственного орошения, розы всех сортов и чудные цветы.

Переночевали и пошли смотреть зоологический сад. Каких только зверей тут не было: и бизоны, и гну, и зебры, и козочки и антилопы. Последние бегали на пространстве в несколько десятин, огороженном высоким частоколом. Большинство зверей были ручные. Подпрыгнул к нам и кенгуру, давал себя гладить и ел из рук. В окнах домов были клетки с канарейками, которые свободно вылетали в сад.

На обратном пути мы ночевали в гостинице. Пили утренний кофе. Какая-то незадачливая певица все повторяла трудный пассаж для вечернего концерта. Вдруг подошел один из Рогальских с испуганным лицом и сказал: «Германия объявила нам войну!» У всех вытянулись лица. Молодые Рогальские были военнообязанные. Спешно поехали домой: они – к себе – мы в Отраду… Миша был уже тогда выбранным мировым судьей, которые призыву не подлежали, но он все-таки должен был явиться в Новомосковск в призывной участок. Там он был признан негодным к военной службе из-за своих плоских ступней. Скоро приехал к нам его брат Георгий. Он только что окончил лицей и собирался идти на войну. По месту своего рождения и он должен был явиться в Новомосковск. Вернулся он оттуда какой-то растерянный: его забраковали. Мы были поражены – почему? Оказалось, по его росту он был слишком толстый и тяжелый. Расстроенный он спешно уехал в Петербург и там добровольцем вступил в Преображенский пехотный полк. Никола, другой брат твоего отца, стал работать в отделе земского Красного креста. Он не подлежал призыву по законам Российской Империи, потому что был на четыре года моложе своего старшего брата и считался как бы поддержкой своих родителей.

Мы продолжали жить в Отраде, посылали солдатам посылки на фронт, и получали в ответ от них трогательные письма. Осенью 14-го года поехали в Варшаву повидаться с Георгием. Там уже были и родители. Бабушка17 как попечительница Елизаветинской Общины сестер милосердия водила нас в госпитали для раненых. Я тогда была беременна тобой, Владимир, и мне было как-то ужасно неприятно видеть этих несчастных больных и раненых. Сердце сжималось от жалости, и было мне как-то особенно тошно. Раз приехала навещать раненых вел. княгиня Елизавета Федоровна, сестра Императрицы, и раздавала им свои фотографии. Дала и мне. Фотография эта всегда висела потом у меня в комнате. В Варшаве мы видели в первый раз в жизни аэроплан. Это был немецкий аэроплан. Он бросил одну бомбу на площадь и улетел, не причинив вреда.

Несмотря на войну, жизнь в Отраде текла как обычно. Ушедшие на войну рабочие были заменены военнопленными. Это были славяне австрийцы. Помню, как один из них, пастух, высвистывал на самодельной дудочке заунывные, красивые мелодии, вероятно Карпатских песен. Другой работал в саду, и мы с детьми любили с ним разговаривать. Мы хорошо понимали друг друга. Помню Ма18 после пасхи потеряла в саду свое ожерелье из пасхальных яичек. Он нашел их и принес к нам. Теперь вспоминаю, что я не догадалась тогда денежно его за это отблагодарить.