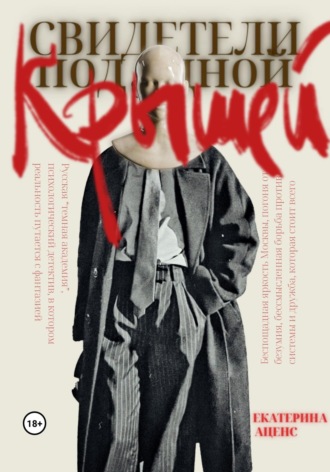

Екатерина Аценс

Свидетели под одной крышей

– Что вы снова делаете у меня на этаже? – я с трудом приоткрыл отекшие глаза, и увидел высокий черный силуэт, застывший в теплых лучах вырывающегося из открытого кабинета света. Настоящее Вознесение.

– Прости, Данко, – хрипло пробормотали у меня над головой; со скрипом я повернул голову в сторону говорящего и увидел, что это здоровый парень с широченными плечами и черной маской на пол-лица – вот он какой был, один из пары мартенсов. Второй стоял рядом с ним, и по телосложению я понял, что это была девушка. – Этот крысеныш забрался слишком высоко, мы как раз собирались спустить его с лестницы.

Я похолодел. Конечно, речь шла обо мне, о ком еще? Спустить с лестницы. Поломанное тело старосты. Слезы, кровь и бетонная крошка. Тяжело дыша, я принялся отползать в сторону, но меня резко пнули в живот – я замер, судорожно принявшись хватать воздух опухшим от ссадин ртом.

– Это лишнее, – снова заговорил стоящий в конце коридора, – Он того не стоит. Просто отнесите его ко мне в кабинет. Я сам разберусь.

Дверь захлопнулась. Потусторонний свет пропал.

Глава 3. Увертюра к первому акту

Ковер посадил мне новую ссадину на лице: две пары мартенсов грубо, лихо швырнули меня на пол мрачного кабинета. Этот удар здорово впечатал меня в короткий колючий ворс ковра, но почему-то сразу я заметил: на нем не было пыли. Когда дверь за ними закрылась с тихим щелчком, в комнате воцарилась вязкая тишина. Несмотря на то, что все тело у меня болело, а мысли разлетались в разные стороны и никак не собирались во что-то цельное, я приподнялся на локтях и принялся оглядывать пространство вокруг себя. В моей памяти тогда продолжали стоять четкие, давно укрепившиеся в подсознании образы учебных аудиторий: маленькие душные пространства, заставленные тесным рядом скрипучих стульев и вытянутых столов, ни вдохнуть, ни выдохнуть, и в воздухе – кисловатый запах старости. Здесь, в этом бархатном кабинете, все было по-другому – как будто вот она, моя стажировку в чешский университет; досталась мне таким легким и бессовестным способом из портала за дверью на третьем этаже в ГУ имени Ф. Ротха. В потолок была вкручена тяжеловесная люстра: эти тоненькие ветвистые очертания стиля рококо я смог разглядеть так отчетливо, словно она уже успела свалиться на пол перед моим носом. Произойди такое, и я бы не оказался удивлен – настолько массивной она мне показалась. Расслабленная волна древесины на спинке высоких стульев блестела в теплом свете со стороны широко распахнутого окна. Ошарашенный и напуганный чередой событий, смутивших мою рациональность (хотя, обманывать мне все же некого – рациональностью я никогда не отличался), я предположил, что это фонарь сквозит лучами по темноте старинного кабинета. Стоило мне прищуриться, согнать пелену паники с глаз, и я увидел – на подоконнике кто-то сидел. Рядом с этой черной, покрытой легкой паутиной светового рефлекса фигурой, стоял здоровенный старомодный переносной светильник с резной ручкой.

Этот момент запомнился мне на всю жизнь. То, как медленно из темноты начали прорисовываться черты его надменного лица, – высокая переносица, резко очерченный рот, темная выемка скул. То, как вспыхнувший огонек на кончике его сигареты раздражил тени вокруг него, и как оранжевое сияние окрасило своим цветом уголок его подбородка. В этом не было ничего особенного. Но позади него как будто бил свет, кричал и вспыхивал тысячью ваттами прожектор; что в нем показалось мне особенным, что заставило смотреть на него с таким благоговением, какая сила вскружила мне голову? Подул ветер – его черные волосы всколыхнулись, как наступающая на камни волна. Такой волной он, должно быть, смог накрыть бы все тысячекилометровое побережье Канады— и одним шагом смог бы раздавить Дворец Советов, будь он действительно построен. Я представил его Колоссом Родосским. Он стоял бы в длинном черном пальто, держа в одной руке свой старомодный светильник, а в другой – бычок коричневой сигареты, и Эгейское море смущенно колыхалось бы у его педантично начищенных ботинок. В момент, когда мне должно было стать стыдно от затянувшегося молчания, он вдруг посмотрел на меня. Вид ему открылся, должно быть, занимательный: я валялся на животе, упрямо держа прямо голову и шмыгал окровавленным носом, глядя на него воспаленным взглядом из-за стекол громадных очков. Наши места сразу обозначились. Он – власть, смотрящая на меня сверху-вниз, я – безволие и смирение, моим глазам позволено лишь в благоговении устремляться вверх, а в страхе – вниз.

– Кто ты? – его голос заскрипел по воздуху, как скрипит металл о наждачную бумагу.

– Казимир, – я, сдерживая болезненные вздохи, коряво сел на пол.

– Я Данко, – с удивительной для возникшей между нами дистанции вежливостью произнес он. – Ты что тут забыл в такое время?

– Должен был узнать по поводу перевода в дневную группу, – почему-то честно ответил я ему, – Я единственный из вечерников, кто не поехал на стажировку. Теперь, вроде как, буду посещать занятия с дневниками.

– А, – протянул он и с долей ребяческой непринужденности спрыгнул на пол, – так это о тебе все говорят, – Данко подошел к столу и принялся разбирать стопки каких-то бумаг. В этот момент я вдруг понял, что кабинет был кафедрой: слишком уж помпезным и официальным он выглядел. – Ты просишь звать себя Казимиром, но по официальным бумагам твое имя звучит иначе. Не буду доставлять тебе неудобства. Раз решил быть Казимиром, буду звать тебя так. Итак, Казимир. Ты ходячая головная боль. Видимо, судьба на твоей стороне: не окажись ты именно на моем этаже, и эти две бестолочи скинули бы тебя с лестницы. Еще одно удачное совпадение – именно ко мне в группу тебя собрались переводить на эти полгода. Я староста.

– Этим вопросом должна была заниматься наша куратор, – осторожно подал я голос.

Данко резко перевел взгляд на меня – темный, с колючими осколками бликов на дне радужки. Таким было его раздражение. Тонкое лицо сохранило равнодушие, но взгляд – он отразил в себе столь многое, что я смог бы захлебнуться потоком этих злых, уродливых эмоций. Воздух сделался тяжелым.

– Успел найти подружку в лице Евы? – Данко принялся отрывисто писать что-то на листе бумаги; и как он только умудрялся разглядеть свой почерк в такой темноте? – С этой минуты всеми вопросами твоего обучение в вузе занимаюсь я, а не куратор. Если ты не доволен этим – я позову ребят, чтобы устроили тебе экскурсию лицом вниз по лестнице.

– А деканат? – я принялся усиленно моргать, как будто еще верил в то, что происходящее – всего лишь безумный сон. —А ректор? У нас же есть… Устав? Правила? Есть же те, кто… Главные? Это явно не ты. Ну, объективно ты обычный третьекурсник…

– Какой ты наивный и глупый, – Данко терпеливо покачал головой; он был странный, что-то незначительное могло резко привести его в бешенство, но мое откровенное хамство он вдруг воспринял с безразличным дружелюбием, – Вечером нет никого главнее нас. И ректор, и деканат – все они действуют так, как мы скажем. Ты должен радоваться, что именно я буду твоим смотрителем, а не кто-то другой из Верхушки. По крайней мере, я вежливый и не разбрасываю свои вещи по кабинету. Собственно, от тебя я требую того же – рациональности, аккуратности и внимательности. Будешь вести себя так, и никаких проблем между нами не возникнет. Я допишу и озвучу тебе все правила.

– Правила? – моя голова жутко звенела, как будто в ушах у меня засели мелкие жучки с плотными глянцевыми панцирями, и вот они ударялись друг о друга; я не понимал, о чем говорит Данко – или не хотел понимать.

– Зачем ты переспрашиваешь? – от досады он перестал писать. Коротко вздохнув, Данко устало накрыл ладонью висок, принялся легко массировать тонкими пальцами, – Ты же все услышал. Пожалуйста, будь внимательнее, я же только что попросил.

– Прости, – я беспомощно уставился на него, – Прогулка по коридору была не из легких. Возможно, у меня сотрясение.

И тут я начал серьезно беспокоиться – не хватало еще попасть в больницу. Заметив мое волнение, Данко нахмурился.

– Ты что, глупый? – он сел в кресло. Вид у него сделался таким измученным, как будто один разговор со мной вытянул из него всю тягу к жизни.

– Беспокойство о здоровье – не показатель глупости. Ты бы не стал волноваться, что у тебя сотрясение, если бы тебя несколько раз вшибли в пол?

– Не стал бы. Даже если у меня сотрясение, то зачем мне переживать? Пока я могу держаться на ногах, все в порядке.

– Это неправильно, – я не сдержал раздраженного вздоха, – Забота о здоровье должна стоять на первом месте. Даже если ты чувствуешь легкое недомогание, нужно обязательно обращаться за помощью к врачу.

– Тебе всей жизни не хватит, чтобы по каждому чиху обращаться к врачу, – Данко снова принялся заполнять документ. – Большая часть волнений по поводу здоровья – это ипохондрия. Проходи регулярные обследования, не гуляй в университете в одиночестве после шести вечера, и с тобой все будет в порядке. Уверяю, никакого сотрясения у тебя нет. А даже если бы было – тебе бы все равно пришлось выслушать правила, которые я скоро озвучу. Не думай, что, раз я разговариваю с тобой вежливо, со мной можно общаться как с другом. Я тебе никто. Ты мне – тем более. Держи дистанцию, пожалуйста.

Между нами повисло напряженное молчание. Зная свой характер, я понял, что долго так не протяну: и правда, спустя полминуты я снова брякнул, неуютно ерзая на месте:

– А что это за кабинет? Ты занял какую-то кафедру?

– Да, – гелиевая ручка продолжала мягко поскрипывать по листу бумаги, – Называется «кафедра тупых вопросов от Казимира». Изучает неспособность человека усваивать только что услышанную информацию. Думаю, тебе с этим стоит обратиться к врачу, а не с выдуманным сотрясением мозга.

На этот раз молчание продлилось дольше – минуты три с половиной. Потом Данко наконец отложил ручку в сторону – я обратил внимание на то, с какой педантичностью он выровнял ее по краю листа бумаги – и монотонно принялся читать, дополняя написанное своими комментариями:

– Казимир! Я, Данко, с этого момента становлюсь твоим смотрителем. Что входит в мои обязанности: сопровождение тебя в течении всего учебного дня, курирование в вопросах обучения. Что входит в твои обязанности: ты можешь передвигаться по вузу только со мной, мое сопровождение – это гарантия твоей безопасности. Несмотря на то, что ты будешь в дневной группе, за тобой по-прежнему сохранено клеймо вечерника. Пока я рядом, тебя никто не тронет. Итак, ты обязан существовать как студент только в моем сопровождении. Ты должен приезжать к четко обозначенному мной времени, я буду ждать тебя у дверей в университет. Ты обязан посещать все занятия. Если ты заболеваешь – я должен проверить это. Будешь врать – пожалеешь. Ты не имеешь права общаться с теми студентами, которых я не одобряю. Ты не имеешь никакого права рассказывать обо мне, о случившемся сегодня и о происходящих с вашей группой событиях. Собственно, для этого существуют смотрители – чтобы следить за тем, чтобы ты не сорвал учебный процесс и не проболтался кому-то лишнему. Если ты еще раз попробуешь вступить в коммуникацию с Евой, – тут Данко поднял на меня металлически-ледяной взгляд, – То вылетишь из вуза с парой-тройкой тяжело срастающихся переломов. На данный момент это все. У тебя есть вопросы?

– А если я приеду домой, – горло у меня совсем пересохло, голос царапал его, коряво вырываясь наружу, – и расскажу своей семье, соседям и дальним родственникам про то, что тут происходит?

– Что ж, – Данко пожал плечами, – я забыл добавить: ты будешь жить со мной.

Я закашлялся. Несмотря на то, что ситуация вдруг показалась мне абсурдной и смешной, мне сделалась страшно. Он отнимал единственное, что полностью принадлежало мне: свободу.

– А ты всех «опасных» студентов с вечернего отделения приглашаешь пожить у себя, или это пока что я один такой особенный? – наконец смог совладать с паникой мой голос.

– Обычно этим занимаются другие, – Данко вдруг сделался немного задумчивым и отстраненным, – Обычно меня так не унижают.

Последние слова он произнес совсем тихо – но я расслышал их лучше, чем все предыдущие. Что-то подсказало мне: это нужно запомнить.

– И все-таки, – я наконец принялся подниматься на ноги; они затекли и болезненно скрипели, но, поднявшись, я почувствовал себя человеком. Теперь моя фигура возвышалась над сидящим в кресле Данко, – Как ты заставишь меня переехать к себе? Какими связями нужно обладать, чтобы заниматься таким противозаконным «бизнесом» в стенах государственного университета? Меня можно напугать, можно избить, можно заставить плакать, но как ты собрался делать из меня безвольного раба? Кто ты такой, чтобы отнимать у меня свободу? И с чего ты взял, что я тебе подчинюсь?

– Хорошо, – Данко даже не посмотрел на меня, – тогда отчисляйся.

– Лучше отчислиться, чем терпеть такое, – я заметно повеселел: неужели все можно было решить так просто?

– Знаешь, дам тебе добрый совет, – вдруг оборвал мою облегченную улыбку Данко. – Перестань надеяться. Надежда на лучшее – самое глупое, что можно себе позволить.

«Похоже на цитаты для грустных подростков», – подумал я.

– Так вот, – Данко продолжил, – Если бы ты решил отчислиться год назад, может, у тебя бы получилось. Но сейчас уже слишком поздно. Никто тебя не выпустит из университета. Ни ректор, ни мы. Казимир, прости мое любопытство, но неужели тебе раньше не пришло в голову забрать документы? Зачем ты терпел?

И я замолчал – потому что задумался, и мысли, в которые мне пришлось невольно погрузиться, заставили меня осознать слишком много печальных факторов своей глупой жизни. Зачем я терпел? В моей голове пронеслись сухие, выцветшие воспоминания: мой лихорадочный блеск глаз, перекошенное ужасом отражение в зеркале туалета на втором этаже двадцать шестого корпуса, дрожащая рука перебирает листы с заявлениями – я хотел отчислиться, но что-то меня остановило. И я вдруг понял, что именно. Лицо старосты. Лицо моей однокурсницы: взгляд, горящий отчаянием, страхом остаться в одиночестве, один на один с теми, с кем бессмысленно бороться. Всякий раз, когда моя рука была готова схватить листок, чтобы начать писать заявление об отчислении, меня останавливала совесть и глупое нежелание оставлять своих друзей одних, сочувствие, стыд – ведь получается, я сбегал, проявляя свою трусливую натуру, как бросивший нас посреди занятия преподаватель. Я терпел три года, потому что не умел думать о себе. В этот момент я подумал, что эгоизм – в разумной мере – нельзя назвать плохим качеством. Естественным, закономерным, необходимым – да, но не плохим. Теперь я сам остался один; до одиночества меня довела чрезмерная забота о тех людях, которым на самом деле не было до меня никакого дела.

– Было много причин терпеть, – наконец сухо ответил я, не поднимая взгляда на Данко, – и мы не друзья, чтобы я тебе все рассказывал.

Данко негромко хмыкнул – мне показалось, в этом выразилась доля одобрения с его стороны.

– Твои родители уже в курсе, что чудесным образом тебе вдруг выделили место, – он сделал драматичную паузу, – в общежитии университета. Так что у них не возникнет никаких подозрений, что их сын вдруг пропал на полгода. Сам знаешь, как сложно там пользоваться интернетом.

– Это полная несуразица, – я нервным движением поправил криво сидящие на переносице очки, – Тебе самому не смешно все это говорить?

– Да нет, – Данко взял в ладонь какие-то документы и повертел ими в воздухе, показывая мне, – видишь эти бумажки? Все они уже подписаны ректором, деканом, заверены в отделе вопросов предоставления жилых помещений для студентов. Живешь далеко, прописан ты вообще не в Москве, так что по официальным бумагам ты практически переехал. И сторона университета, и сторона общежития – все куплены.

– Так вот, что способно забрать у человека волю, – я невесело рассмеялся, – коррупция.

– Пожалуй, что так, – серьезно кивнул Данко; теплые лучи светильника, казалось, пронзили его бледное лицо насквозь. Он поднял на меня взгляд – и я понял, что этот отчаянный смех надолго застрянет у меня в горле.

***

Случилось так, как предсказывал Данко: у моих родителей не возникло никаких подозрений и лишних вопросов. Собирал чемоданы я в спешке – над душой у меня стоял он сам и следил за тем, чтобы я не брал что-то лишнее; иногда он скользил своим ленивым, раздраженным ярким светом некачественных лампочек взглядом по бардаку в моей комнате, и лицо его кривилось.

– Мы так рады за тебя, теперь не будешь мучиться с дорогой, – сказала мне мама, провожая до машины Данко; он строил из себя саму любезность, мол, решил подвезти до общаги, – Пожалуйста, пиши нам по возможности.

– Ладно, мам, – я попытался улыбнуться, – Я буду писать, не переживай. Все будет хорошо.

«Все будет хорошо», – сказал я сам себе, когда в окно уносящейся вперед машины забил мелькающий свет искривленных движением фонарей. «Все будет хорошо», – моргали в ответ фары проезжающих мимо легковушек.

Данко жил в паре кварталов от главного корпуса нашего университета. Это был желто-коричневый дом со старомодным высоченным подъездом; мы поднялись на скрипучем лифте на последний этаж – пятый. Он долго возился с замком, дверь немного заедала; Данко, видимо, был невероятно уставшим, потому что движения его были заторможенными, и ключ пару раз звонко упал ему под ноги, на светлое бетонное покрытие. Я толком не успел рассмотреть квартиру: было темно, взглядом я смог ухватиться только за лепнину на потолке и старомодную люстру – похожую на ту, что висела в кабинете. В коридоре стоял приятный запах каких-то растений; позже я узнал, что вся квартира была в них, большие и маленькие горшки стояли в прихожей, на кухне, даже в ванной, все подоконники были заставлены кактусами и суккулентами, а с вершины дубовых шкафов свисали колтунами декоративные лианы. Мне была выделена небольшая, но уютная комната: в ней пахло книгами, на прикроватной тумбочке стоял какой-то помпезный цветок с широкими желто-зелеными листьями, старенький торшер из последних сил освещал белое постельное белье и маленький шкафчик с вешалками. К собственному удивлению, я быстро заснул. Наверное, я бы шокирован. Толком не могу описать состояние, в которое я погрузился на ближайшую неделю: я практически не позволял себе углубляться в рефлексию, мои мысли ничего не занимало, они сделались пустыми и безликими, и сам я стал таким же – автоматически вставал по утрам, двигался, говорил, но все время ждал, что скоро проснусь, и моя жизнь наконец вернется в прежнее русло. Учеба сменялась выполнением домашних заданий; не привыкший к новому дневному обучению, я уставал так сильно, что иногда засыпал прямо над письменным столом, пуская слюни на старые учебники. Данко меня практически не беспокоил – только иногда отчитывал: «Ты должен использовать именно это полотенце, чтобы вытирать руки, а не это», «Пожалуйста, носи носки или тапки, когда ходишь по дому», «Мой за собой посуду, я больше не буду тебе напоминать об этом», «Не надо лазить в моей аптечке без разрешения».

В университете он становился более требовательным ко мне, более отстраненным и холодным. Данко был выше меня на полголовы и носил одно и ту же одежду на протяжении всей недели: свое черное, сшитое из плотной и немного колючей шерстяной ткани пальто он не снимал даже в помещении, идеально отутюженные рубашка с брюками сидели на нем так, словно были сделаны на заказ, и ботинки ударялись с одним и тем же размеренным стуком по желтой университетской плитке пола. Этот стук хорошо въелся мне в память, и уже на третий день я мог отличить его от любого другого: профессор в похожих оксфордах ходил быстрее, и у всех студентов гладко начищенные туфли стучали по-другому, у кого-то звонко и нетерпеливо, у кого-то – грузно и напряженно. У Данко был легкий, стремительный шаг, но он ненавидел, когда я шел быстрее него – стоило мне начать торопиться, чтобы не опоздать на пару, как он хватал меня за рукав и долго, пристально смотрел. В его темно-зеленом взгляде читалось такое вселенское раздражение, что я сразу понимал: если я не послушаюсь, он может ударить. Уже позже я узнал, что Данко никогда не поднимал ни на кого руку, в отличии от своих дружков, частенько задирающих меня.

Не знаю, сколько еще могло продлиться мое сонное, нездоровое состояние, если бы одно событие наконец не встряхнуло меня. Нервный, изможденный стрессовой ситуацией, в которой вдруг оказался заперт как домашняя канарейка, я клевал носом на социологии; Данко, сидя на соседнем стуле рядом со мной, без пауз постукивал по клавиатуре своего новенького серебристого ноутбука за добрую сотню тысяч – записывал лекцию, хотя я был уверен в том, что в этом не было никакой необходимости, так как преподавательница после каждого занятия скидывала нам материал на почту. Когда я отвлекся на вид напряженно очерченных пальцев Данко, меня кто-то легонько толкнул в плечо – я повернулся назад. На стуле сидела, покачиваясь из стороны в сторону, незнакомая мне студентка: тяжелый темный взгляд, щедрые мазки туши вокруг глаз, бледная кожа, какая-то замысловатая стрижка, синеватый цвет торчащих во все стороны волос. Молча она вдруг протянула мне записку; я потянулся было забрать ее, но Данко сделал это за меня. Стрельнув в мою сторону ледяным взглядом, – «Я ведь предупреждал тебя: никаких контактов с другими студентами» – он принялся тихо читать вслух то, что было написано прыгающим почерком на корявом обрывке тетрадного листка в линейку:

– «Приглашаю тебя посетить репетицию моей эмо-группы. Сегодня в шесть вечера, актовый зал», – Данко медленно поднял на меня недоуменный взгляд.

Я хотел было обернуться назад, но вдруг на свободный стул слева от меня кто-то сел – со скрипом и грохотом, ужасно неуклюже. В этом не читалось никакого намека на естественный для обычного студента страх сорвать возникшим шумом занятие, и у меня не осталось сомнений – этот «кто-то» был из Верхушки. Коллега Данко.

– Поздравляю, ты получил приглашение от Адель! – мне на спину опустилась широкая ладонь; я скосил взгляд в сторону, посмотрел на нового знакомого, появление которого никак не смутило Данко. Светлые кудри защекотали мне шею, когда студент принялся шептать в мое ухо громким шепотом: – Меня зовут Эраст. Приятно познакомиться, Казимир. Буду звать тебе Миром. «Казимир» слишком длинно. А записку тебе передала Адель. Она музыкантка, у нее своя группа, и если она приглашает тебя на репетицию, значит ты должен прийти, либо умереть, если не хочешь, потому что смерть – единственная причина, освобождающая тебя от посещения репетиции. Не знаю, почему она выбрала именно тебя: это, кажется, происходит совершенно рандомно, но не каждый удостаивается чести получить от нее приглашение. Когда я получил свое, то, конечно, не собирался приходить, но она преследовала меня даже в мужском туалете: я зашел отлить, и в щель между полом и дверью она снова просунула этот листок с приглашением. Потом она каким-то образом умудрилась его положить в тарелку моего остывающего супа, когда я отошел взять компот. Спустя неделю преследований я сдался. Так что мой тебе совет: просто посещай репетиции раз в неделю, и с тобой все будет хорошо.

– Никаких репетиций, – Данко раздраженно придавил клавишу, чтобы стереть неправильно услышанную фразу преподавательницы.

– Расслабься, Данко, – Эраст дружелюбно заулыбался, – Ты можешь оставить своего крысёныша мне на время репетиции. Буду следить за ним, чтобы не шмыгнул в какую-нибудь тайную норку, – тут он посмотрел на меня, ласково похлопал по щеке, и мне сделалось невыносимо тревожно, – Обещаю не обижать его. Я слышал, ты его покровитель, бьешь других, если они бьют его?

– От кого ты такое слышал? – Данко перестал писать.

– Это была шутка, – я почувствовал, как Эраст напряженно замер, но голос никак не выдал его настоящие эмоции. Беспечный и кокетливый, он так и звенел жизнелюбием, – Не будь таким серьезным. От тебя разбегутся все девочки.

Конечно, Данко нисколько не расслабился, но, стоило ему с невозмутимым, слегка омраченным неприятной шуткой Эраста видом начать дальше стучать по своей глянцевой клавиатуре, – каждая кнопочка под его пальцами делала приятный слуху щелчок, «цок-цок», «цок-цок», как будто скачет крохотный жеребенок размером с ноготь – как Эраст ожил, встрепенулся, отряхнул плечи своего свежего пиджака от налета напряженности и принялся снова рассказывать мне про Адель и ее эмо-группу. Несмотря на всколыхнувшийся во мне интерес, я по-прежнему ощущал себя пленником неловкой ситуации, и мне затылком чудился тяжелый взгляд Адель – и тогда я сразу представлял, как она подбрасывает мне бумажки с угрозами в мой любимый горячий цикорий, как стреляет в меня конфетти, и всю мою фигуру облепляют насмешливые взгляды. «Он пропустил репетицию Адель», – говорили они, «Вот идиот, и надо было же умудриться так накосячить».

В перерыве между парами мы с Данко – а точнее будет сказать, Данко и я, – спустились в кафетерий. Каждый раз, стоило мне увидеть его работающим, во мне просыпалась такая невыносимая злоба на всех в этом проклятом университете, что крохи оставшегося аппетита исчезали. Когда я был злым, мне нравилось невинно выводить Данко из себя. Разными способами я пытался прощупать почву его характера – узнать, где начинается и заканчивается его терпение.

– У меня сегодня нет денег, – грустно произнес я, останавливаясь напротив витрины с рядом блестящих квадратиков пирожных, – Родители больше не присылают мне денег, ведь думают, что вуз покрыл все мои расходы. И как мне теперь быть? Голодать?

На самом деле у меня были деньги – небольшая сумма, которую я успел накопить за полгода и которую взял с собой из дома, когда уезжал. Этой суммы должно было хватить на скромную еду в универе в течении двух-трех месяцев.

– Зачем ты мне это рассказываешь? – Данко оторвал свой взгляд от кусочка морковного торта и лениво посмотрел на меня с выражением лица, которое я потом назвал «Данко, тоскующий по рациональности».

– Я подумал, может ты бы заплатил за меня? Ведь из-за тебя я остался без поддержки родителей. Много плохого, честно сказать, случилось по твоей вине. Так что я бы не отказался от пирожного «картошка» и чашечки чая с персиком.

– Иди работай, – Данко пожал плечами, – Раз у тебя нет денег.

– Но я ведь теперь студент дневного отделения. Как ты себе представляешь, что я иду на работу? Может, порекомендуешь мне пойти в ночной бар? Разливать виски скучающим мажорам типа тебя?

– Мне наплевать, – Данко раздраженно отошел к кассе, чтобы оплатить свой морковный торт, но я четко заметил, каким недовольным и даже расстроенным он стал.

Ему было не наплевать – это я понял верно, потому что, будь это правдой, он бы проигнорировал мои слова, но, когда мы сели за крайний столик у окна, Данко сухо продолжил свою мысль; слова из его рта вылетали с невиданной для него разгоряченностью. Никогда прежде Данко не показывал себя с такой стороны – теперь он впервые за долгое время показался мне живым человеком, способным испытывать простые земные эмоции: я видел, как его переполняла обида и гнев, и горечь сочилась из темных складок его шерстяного пальто, как жирные сгустки меда на пчелиных сотах.

– Если я сделался твоим смотрителем, это не значит, что я превратился в твою няньку. Тем более – в твоего друга. Хватит выливать на меня свои переживания и проблемы. Твое присутствие негативно сказывается на моем здоровье: теперь у меня постоянно болит голова и стал хуже аппетит. Потому что ты настоящая заноза в заднице. Но проблема не только в этом. Проблема в том, что мне придется как-то уживаться с тобой и терпеть твое присутствие, хотя мне никогда этого не хотелось, и все, чего мне хочется – это тишины. Чтобы ты молчал большую часть времени, потому что каждое твое слово так или иначе меня раздражает. Теперь я буду есть свой морковный торт, а ты будешь молчать, иначе я за шиворот тебя выброшу в окно, и будь уверен – на это никто не обратит внимания.

Я посмотрел на оконную раму низкого окна – если бы я упал оттуда, то безболезненно приземлился на серый, заснеженный газон возле университета.

– А почему ты тогда меня терпишь, если можешь просто швырнуть в окно? – я поковырял пальцем лаковое покрытие деревянного стола, – Может ты даже смог бы убить меня безнаказанно?

– Ты прав, – Данко воткнул ложечку в поверхность жирного торта, – Я могу швырнуть тебя в окно. Но я не буду этого делать. Потому что твое тело, твои грязные ноги повредят газон, который я с таким трудом высаживал. И я не стану убивать тебя, потому что убийство – это грязно и нелепо, и я бы доверил это лучше кому-то другому, кого не приводит в раздражение кровь под ногтями.

– Ты высаживал газон возле вуза? – я чуть не рассмеялся от удивления.

– Я президент эко-клуба университета, – Данко неодобрительно покосился на меня, – Об этом не знают, видимо, только на вечернем отделении.

– Серьезно? – не удержав себя, я все-таки коротко хохотнул, – Не могу представить тебя, сажающим газон возле вуза. А как в тебе сочетается философия экоактивиста и принадлежность к группе студентов, которые занимаются незаконными издевательствами?

– Я ведь не издеваюсь над укропом. Кстати, напомни мне, когда я в последний раз над тобой издевался? На мой взгляд, с моим появлением твоя жизнь стала куда лучше, чем была прежде. По крайней мере, теперь ты не боишься за свое здоровье, задерживаясь допоздна на занятиях.

– Это не отменяет того факта, что я буквально твой заложник.

– Уж извини, – Данко сделал паузу, чтобы прожевать кусочек торта, – Но это было не моей идеей. Я так же против этого, как и ты.

– И в чем же выражается твой «протест»? – я скептично оглядел его фигуру: он сидел прямо передо мной, умасленный деньгами и вседозволенностью, и бледность лица Данко показалась мне искусственной, фарфоровой, как и все его слова, и тон разговора, и серый блеск темных глаз, и эмоции, которые он мне украдкой показывал. – В том, что ты якобы вежлив со мной и не бьешь? Если тебе не нравится все это, пойди скажи об этом тем людям, которые за это ответственны. Чего ты молчишь вечно? Кого боишься?

– Ты забавный, – Данко отложил ложечку на край блюдца. – Думаешь, что если я пойду и поговорю, то изменю этим что-то? Думаешь, все так просто? Если бы оно так было, то наш вуз и все вузы нашей страны превратились бы в миниатюры Оксфорда и Кембриджа, и наше образование поднялось бы на десятки ступеней вперед, обогнав Великобританию и Новую Зеландию. Если бы каждый студент мог внести свой вклад в развитие университета, если бы каждого студента слушали и слышали, то сейчас ты бы не сидел на грязном стуле в дешевом кафетерии и не смотрел бы на то, как я ем отвратительный по вкусу морковный торт и как скучаю на каждой паре, потому что у меня – и у всех остальных, уж поверь мне – нет никакой мотивации учиться. Думаешь, раз я по вечерам становлюсь более важным и меня слушаются другие студенты, мои слова могут изменить систему? Это не так работает. Меня могут слушаться обычные «громилы», но остальная «Верхушка» плевать хотела на мои предложения. Там все сложнее, чем ты думаешь. Поэтому заткнись и принеси мне чай, пожалуйста.