Джонатан Коу

Борнвилл

– Когда твой отец проснется, сделай ему кофе, будь любезна. А у меня дело. – Она потопала наверх и зашла в дальнюю спальню, чтобы снять светонепроницаемые шторы.

Мэри осталась сидеть, слушала радио. После того как завершилась передача с Даунинг-стрит, началась программа под названием “Колокола и празднование Победы”. Сообщения поступали из многих городов, и все они поразительно походили одно на другое: толпы ликовали, звонили колокола, доносились обрывки песен – от “Выкати бочку” до хора “Аллилуйя”[9]. Один репортаж вели из центра Бирмингема, всего в нескольких милях от них, но для Мэри он с тем же успехом мог вестись с другого края света: улицы Борнвилла, если не слушать радио, оставались тихи и пустынны, и самым громким звуком в их доме был отцов храп.

Не успела программа завершиться, мама позвала ее наверх. Велела Мэри слазить на чердак и сложить там светонепроницаемую ткань, которую она поснимала со всех окон в доме. Чтобы залезть на чердак, нужно было достать складную лестницу – Сэмово сооружение, которому Долл не доверяла ни свой вес, ни вес вообще кого бы то ни было из взрослых. Мэри охотно взялась за дело, поскольку лазать по чердаку любила. Заодно можно было еще и кое-что проведать. На чердаке, в тесном просвете между водяным баком и скатом крыши, она держала коробочку, в которой хранила то, что звала своими “сокровищами”. Среди них – ее карманные дневники за 1943 и 1944 годы, четырехлистный клевер, найденный на лугу, когда она ездила на ферму Уорден (ферма дяди Оуэна и тети Айви в Шропшире), кусочек шрапнели, подобранный Томми Хантером у него в саду и обмененный на пакет лакричного ассорти, а также фотография Джона Миллза[10] с его автографом – знаменитый актер удостоил Борнвилл своим присутствием в один волшебный день три лета назад, когда навещал Фабрику, чтобы поддержать ее боевой дух. Втащив коробку со сложенной светонепроницаемой тканью по лестнице наверх, Мэри провела несколько счастливых минут в сумраке чердака, разглядывая свои трофеи и размышляя, что бы такого к ним приобщить, но тут послышался стук дверного молотка, а следом леденивший ее душу голос преподавательницы фортепиано – это напомнило Мэри, что день все-таки уготовил для нее этот ужас. Она неохотно спустилась на первый этаж, чтобы встретиться со своим неминуемым роком.

У миссис Баркер, ее преподавательницы фортепиано, было худое угловатое лицо и соответствовавшая ему отрывистая, строгая манера разговаривать. Голос хрипло однозвучный, и уж чего-чего, а музыкальной страсти в нем не заподозришь. Невзирая на это, она питала беспрекословное почтение к великим композиторам, которому исполнение Мэри бетховенской “Экосез” не соответствовало вовсе. Имелись в этой пьесе четыре особенно трудных, ритмически неподатливых аккорда, которые миссис Баркер заставляла Мэри брать вновь и вновь, пытаясь дотянуть усилия ученицы до сколько-нибудь выраженного рубато; бедная Мэри, лупя по клавишам, в седьмой или восьмой раз продиралась через них и тут, к своему удивлению, увидела в переднее окно, что отец вновь уходит – на этот раз в сопровождении человека, которого Мэри не узнала. Они прошли по дорожке через сад и вместе оказались на улице. А потом исчезли из виду. Что бы это значило?

Когда фортепианный урок завершился, миссис Баркер, сурово откомментировав игру Мэри, отправилась на кухню получить оплату. Мэри двинулась следом. Долл склонялась над самой исполинской кастрюлей, ожесточенно помешивая что-то, лоб изборожден яростью и досадой. Заметив миссис Баркер, она изо всех сил постаралась взять себя в руки, и все же улыбка у нее получилась такая, что кого угодно пробрала бы холодом до самых костей.

– Десять шиллингов, как обычно? – спросила она.

– Все верно. Спасибо.

– Надо полагать, – проговорила Долл, протягивая десятишиллинговую купюру с замятыми уголками, – на ужин вы не останетесь?

Вид у миссис Баркер сделался удивленный, а у Мэри – устрашенный. Что это мама удумала?

– Что ж… – Миссис Баркер вроде помедлила, но обе стороны понимали, что эта заминка для проформы. Семьи у миссис Баркер не имелось, и в тот вечер она, вероятно, предвидела одинокую трапезу.

– Хэш из солонины у нас, – сказала Долл. – Любимое Сэмово блюдо. Специально для него делала, но его, похоже, не будет дома, так что не поест.

– Не захочет? – переспросила миссис Баркер.

– Ушел в паб, – сказала Долл. – Второй раз за сегодня.

– Понятно. Что ж, в таком случае… – Она выразительно вдохнула, словно собралась произвести необратимый рывок во тьму, а не просто принять соседское приглашение. – Как это мило с вашей стороны. С удовольствием угощусь хэшем.

– Вот это дело. Стало быть, не совсем уж зря я так старалась. Мэри, накрывай на троих. Сегодня парадные приборы. Из верхнего ящика буфета.

3

Мэри не нравилось есть этими тяжелыми посеребренными ножами и вилками, которые извлекали на белый свет всего раз-два в году, – они всему, к чему прикасались, придавали горький металлический привкус. И все же ужин удался – горячий, вкусный и сытный. Мэри подумала, какая ужасная жалость, что отцу не достанется, и надеялась, что он не очень проголодается. Но, может, пивом наедаешься. Мать с миссис Баркер позволили себе по маленькому, однако неслыханному стаканчику хереса перед едой и сделались прямо-таки болтливы и задушевны друг с дружкой. Оказалось, ее преподавательница фортепиано – не Медуза горгона, за какую Мэри ее принимала, хотя ее присутствие и разговоры сообщали дому ощутимо иной дух. Спроси у нее кто угодно, о чем ее родители разговаривают за ужином, Мэри ответить не смогла бы, пусть и ела с ними каждый вечер; она знала, что родители обмениваются некими словами, сообщают новости, выражают чувства, однако все сказанное казалось таким обыденным, что не проникало в ее сознание совсем, и Мэри считала, что именно таковы все взрослые разговоры. Но миссис Баркер, похоже, это убеждение опровергала. Она произносила вот такое:

– Конечно же, эта страна после войны никогда не будет прежней.

– Вы так думаете? – отвечала Долл, а ее дочь тем временем подмечала в этих двух простых словах – “конечно же” – отголоски разума и житейской мудрости и восхищалась ими. – Но ведь в этом же и был весь смысл воевать – то есть чтобы сохранить то, что мы имели.

– Не только сохранить. Развивать. Строить на этой основе.

Долл усомнилась.

– Я просто рада, что все закончилось, – сказала она, – дети наши целы, и сами мы теперь сможем крепко спать в своих постелях.

– Правильно ли я понимаю, – сказала миссис Баркер, накалывая на вилку картофельный кубик и закидывая его в рот, – что вы сами внесли небольшой вклад в помощь фронту? Вы же работали на Фабрике?

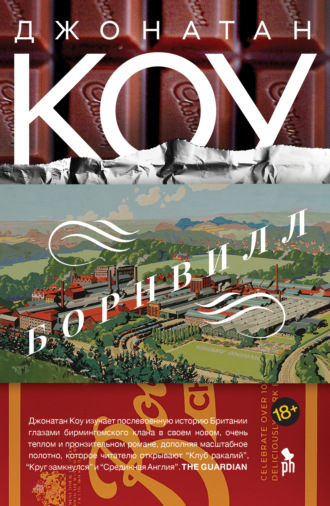

– Правильно, – ответила Долл. – Всего несколько месяцев, пару лет назад. Им очень не хватало рук, и они выступили с призывом ко всей деревне. На том этапе они почти всё приспособили для подготовки вооружения. Я на производстве была, помогала изготавливать пули, чеки для ручных гранат, всякое-разное.

– И как вам оно было?

– Ой, работа очень скучная. И все же…

– И все же? – подтолкнула ее миссис Баркер. Глаза у нее выжидательно заблестели.

– Ну, я довольна была, должна сказать. Более чем.

– Вам нравилось бывать с другими женщинами? С другими девушками?

– Да, и это тоже. Но еще, знаете… Разнообразие. Выход из рутины. Конечно, Мэри было трудно. Ей приходилось возвращаться из школы в пустой дом, самой делать себе чай…

– И я была не против, – поспешила вставить Мэри. Это правда. Война породила множество эпизодов, от которых ежилась память: краткая горестная эвакуация в Глостершир, например, или по-своему еще более болезненное посещение кинотеатра в Селли-Оук, где показывали “Пиноккио”, – сеанс прервали из-за воздушной тревоги, и все бросились к выходам, а затем бегство домой, в ужасе, под гул бомбардировщиков “дорнье”. Мэри с тех пор панически боялась и фильма, и сказки. Но те месяцы, когда мама работала на Фабрике, были совсем не такими: Мэри совершенно нипочем были те вечера, когда она приходила из школы в пустой дом, доставала ключ из-под горшка в саду и вступала в обнимавшую ее тишину. Без всякого надзора выполняла домашнее задание, играла что хотела на пианино, слушала радио сколько влезет, мазала варенье на белый хлеб слоем толще некуда. Райское время.

– Вот, пожалуйста, – сказала миссис Баркер. – Дети умеют быть гораздо независимее, чем мы им позволяем.

– Да, но те перемены на Фабрике были временные. Все теперь станет как прежде. Снова будут делать шоколад.

– Естественно. И им по-прежнему будут нужны толковые умные работники. Вы бы всегда могли найти себе там работу, если б захотели.

Долл поджала губы.

– Не знаю, как на это посмотрит Сэм…

– Не приятнее было б, если бы на работу вы ходили по утрам вместе, рука об руку? И возвращались бы вместе в конце дня.

Под таким углом образ получался притягательный, без сомнения. Но Долл по-прежнему казалось, что эти соблазнительные предложения имеют мало общего с действительностью.

– Но кому-то же надо смотреть за домом. Это большой труд, между прочим, – содержать его в таком порядке.

– Я в этом не сомневаюсь ни секунды. Но если б вы зарабатывали, разве нельзя выделить часть денег на домработницу? Может, и Сэмюэл мог бы помогать вам с самыми трудными задачами, по выходным.

Тут Долл не смогла удержаться от смеха. То, что показалось практическим предложением, внезапно обернулось чистой фантазией.

– Сэм! Это вряд ли. Он ничегошеньки по дому не делает. И раньше не делал, и дальше не будет. Вот буквально сегодня он час сажал овощи, и потом чуть ли не до конца дня ему надо было отлеживаться.

– Я думала, это из-за пива, – сказала Мэри.

Долл сердито зыркнула, подливая себе воды.

– И от этого тоже.

– Я просто считаю, – продолжила миссис Баркер, – что стоило бы подумать насчет того, чтобы присоединиться к трудящимся, раз война закончилась. Мне известно, что многие мои подруги – все они замужние женщины – это обдумывают. Возможно, окажется, что это добавит вашей жизни удовлетворения. Что же до мистера Кларка… – Она снисходительно улыбнулась. – Не судите его сегодня слишком строго. Это неповторимый повод, миссис Кларк. Действительно красный день календаря. По-моему, всем женам Британии стоит на несколько часов спустить мужей с поводка.

– Кто это был вообще? – спросила Мэри до того, как мать собралась ответить миссис Баркер.

– Ты о ком?

– Тот, с кем папа ушел только что в паб – во второй раз.

– Это мистер Агнетт, – ответила Долл. – Фрэнк Агнетт. Из друзей твоего отца, с работы.

– А! Как ни забавно, я знакома с Агнеттами, – сказала миссис Баркер. – Они живут в Лонгбридж-Эстейт, да? По соседству с одной из моих сестер, так вышло. Вы с ними близко дружите?

– Да не то чтобы. На работе Фрэнк Сэму очень даже приятель. Они вместе играют в снукер, ну и прочий сыр-бор.

– Славная они пара, – сказала миссис Баркер. – Бедной миссис Агнетт, боюсь, не очень-то легко приходилось последние годы. – Ни Долл, ни Мэри, похоже, не поняли, что она имеет в виду, и она добавила: – Миссис Агнетт наполовину немка. По отцовской линии. С соседями ей поэтому было непросто.

– Я не знала, – сказала Долл. – До чего несправедливо. Она же не виновата, что у нее отец немец, верно?

– Именно. Но не все такие понятливые, как вы, миссис Кларк.

За этим комплиментом последовало веское молчание. Затем миссис Баркер глянула на свои наручные часы и сказала:

– Что ж, совершенно неожиданное вышло угощение, но мне пора. Почти пора в церковь.

– В церковь? – растерянно переспросила Долл. – Во вторник?

– Да. Преподобный Чэпмен дает особую службу. Вы не слышали?

– Нет, мне никто не сказал.

– Может, желаете сходить?

– Конечно, – сказала Долл, рьяно вскакивая. Возможность посетить церковь она не упускала никогда. Она обожала это в той же мере, в какой другие женщины любили бегать в киношку. – Мэри, надевай шапку и пальто.

– Мне тоже надо? – переспросила Мэри, и от одной этой мысли сердце екнуло. Ужасный поворот. Отчаявшись, она выступила с безрассудным предложением: – Может, я лучше останусь дома и помою посуду?

– Посуда подождет, – сказала Долл. – Помоешь, когда вернемся. Как раз должно хватить времени перед речью Короля.

Вместе они быстро убрали со стола, натянули пальто и в едином суматошном порыве вышли из дома, Долл едва не забыла запереть входную дверь, а Мэри тащилась позади взрослых, стремительно шагавших по Бёрч-роуд, так не терпелось им вознести благодарность Богу, наконец освободившему их от германского зла.

4

К без пяти девять в “Большом камне” сделалось довольно шумно. В баре-салоне семидесятилетний пианист Алберт уже некоторое время назад истощил весь свой репертуар и теперь, казалось, вновь и вновь наяривал “Выкати бочку”, но всем хоть бы что: было в той песне что-то такое, благодаря чему публика от нее не уставала, – а может, дело просто в том, что все уже так напились, что распевали всякую мелодию и любые слова, какие приходили в голову, что б ни играл пианист. Между тем середину общего бара расчистили от стульев и столов, и там происходило некое подобие танцев: кто-то установил переносной граммофон, и пара десятков завсегдатаев вдохновенно отплясывали джиттербаг, хотя ненадолго пришлось остановиться, когда двое старейших танцоров запутались в гирлянде красных, белых и синих флажков, оборвавшейся и повисшей опасно низко над полом. Один из участников той пары – супруг – споткнулся и рухнул, создав эффект домино, приведший к тому, что семь или восемь танцоров тоже оказались на полу в визгливой путанице рук и ног. Старика, ставшего причиной этой кучи-малы, придавило привлекательной двадцатиоднолетней дамой, и положение это никакого неудовольствия в нем не вызывало, пока дама, миролюбиво смеясь, не освободила его от себя и не поставила его же на ноги, а через несколько секунд они вновь давали джиттербага – на сей раз парно, пока не вмешалась жена и не вытребовала мужа обратно. Наблюдая за развитием этой супружеской комедии, бесновавшиеся танцоры улюлюкали и ревели от одобрительного хохота.

Вдали от этого разгула буйного веселья Фрэнк и Сэмюэл сидели друг против друга в приватном баре – маленьком, обитом деревянными панелями, прокуренном закутке рядом с баром-салоном, но от него вполне отдельном. В этом укромном пространстве, конечно, слышно было состязание Албертова фортепианного музицирования и пронзительного воя граммофона, но и то и другое приглушалось, а потому едва ли слишком мешало беседе – или не мешало бы в любом случае, если б та не исчерпалась и не сошла на нет. Фрэнк был и в лучшие времена немногословен, а у Сэма под действием четырех или пяти пинт, которыми он успел закинуться по прибытии, веки начали тяжелеть – второй раз за тот день. К счастью (наверное), пиво в пабе кончилось примерно три четверти часа назад, и, вместо того чтобы перейти на что-нибудь рюмочное, эти двое держались все это время за свои пустые стаканы. Табак и сигареты успешно заполняли пустоту.

Как бы то ни было, отвлечение все-таки возникло. Алберт прервал игру. Граммофон заглушили. За стойкой хлопнул в ладоши и призвал к тишине хозяин паба Том. Его сын и кто-то из друзей взгромоздили тяжелый приемник на полированную деревянную столешницу бара, включили. Танцоры прекратили плясать и расселись по местам, какие нашлись, а кто-то прокричал:

– Король! Король! – и разговоры быстро иссякли почти совсем. Донесся лишь редкий приглушенный ропот – от тех, кто не был роялистом или просто не желал прерывать возлияния.

– Не хочу я слушать это чертово радио, – громко пробурчал кто-то.

– Это же Король, приятель! – отозвался другой завсегдатай.

– К-к-к-к-король! – подал голос кто-то еще, жестоко передразнивая знаменитое монаршее заикание. Раздался шумный смех, а также осуждающее цыканье и возглас:

– Как не стыдно!

Предыдущая передача еще не завершилась, и пока она тянулась, болтовня присутствовавших вновь стала набирать обороты. Через минуту-другую разговоры сделались такими громкими, что заглушили голос диктора Би-би-си, потонули и первые слова Короля, начавшего свою сухую торжественную речь.

– Тс-с-с-с-с-с-с-с-с-с! – зашелестел всеобщий шепот по всему салону, и трепаться прекратили мгновенно – за вычетом женщины, продолжавшей стрекотать над своим джином с лаймом, пока свирепый лысый мужик за соседним столом не гаркнул:

– Фэнни, Его Величество говорит. Имей уважение, закрой хлебало в кои-то веки.

Послышались смешки и улюлюканье, а затем слово в “Большом камне” дали Королю.

“Сегодня мы благодарим всемогущего Господа, – начал он, – за великое… освобождение. (Пауза перед “освобождением” была мучительной и многих слушателей вынудила смущенно и сочувственно поморщиться.) Вещая из старейшего столичного города нашей Империи, войной потрепанного, однако ни на миг не сломленного и не поверженного, – вещая из Лондона, я прошу вас присоединиться к моей благо…” – Казалось, до второй части слова он не доберется никогда.

– Ну же, приятель, давай! – вскричал кто-то, и Король словно услышал его: преодолевая треск радиоволн, его губы смогли вылепить наконец три финальных слога:

“…дарности”.

По залу разнесся вздох облегчения.

Затем Король, похоже, собрался, и в речи его прибавилось уверенности.

“Германия, – продолжил он, – враг, втянувший в войну всю Европу, наконец побежден. И все же на Дальнем Востоке нам еще предстоит разбираться с японцами, недругом настойчивым и жестоким. На это должны мы обратить всю свою решимость и все наши ресурсы. Однако в этот час, когда устрашающая тень войны оставила наши сердца и дома на этих островах, мы можем наконец отвлечься – ради благодарности и чтобы обратить наши мысли к задачам, какие предстоят всему миру вслед за победой в Европе”.

– Вот где мой Дэвид – в Японии, – пробубнил кто-то. – Бог знает, что эти мерзавцы с ним сейчас вытворяют. – А затем громче, чтобы всем было слышно: – Блядские япы! Хуже сраных фрицев!

– Эй! Потише ты! – одернул его Том из-за бара. – И за языком следи при дамах да когда Король говорит.

Однозвучный же монолог катился себе дальше, теперь неостановимый.

“Задумаемся, что именно поддерживало нас все эти почти шесть лет страдания и опасности. Знание, что все поставлено на карту – наша свобода, наша независимость, само наше существование как народа, – но вместе с тем и знание о том, что, защищая себя, мы защищаем свободы всего мира, что наши цели – цели не только этой нации, не только Империи и Содружества, но и каждой страны, где ценят свободу, а законность и право выбора неотделимы друг от друга. В чернейшие часы мы знали, что порабощенные и разделенные народы Европы полагаются на нас, их надежды были нашими надеждами, их уверенность укрепляла и нашу веру. Мы знали, что, если не справимся, рухнет последняя преграда на пути мировой тирании”.

– “Наши цели, – повторил Фрэнк, – цели не только этой нации”. Хорошо сказал, это точно. Моему тестю понравилось бы. Как думаешь? Хорошо же сказано, а?

Но Сэм толком не слушал. Голос Короля его раздражал – не заикание, а вот эти манерные, сплющенные гласные английских высших классов, звучавшие для Сэма иностранной речью. Как бы ни пытался, не мог он понять, почему все (включая его жену, голосовавшую, как и он сам, за лейбористов) выказывали столько почтения и пиетета этому скучному человеку и его избалованной семье.

“Есть большое утешение, – продолжал Король, – в мысли о том, что годы тьмы и опасности, в которых выросли дети нашей страны, завершились, слава Богу, навсегда. Мы проиграем, а кровь дражайших наших окажется пролитой впустую, если победа, ради которой они погибли, не приведет к устойчивому миру, основанному на справедливости и доброй воле”.

– Вот-вот! – вскричал Сэм, все же ощущая, что должен из вежливости к своему другу-роялисту выказать какое-никакое согласие, и решил, что со словами “мир”, “справедливость” и “добрая воля” соглашаться можно запросто, не поступаясь при этом своими принципами.

“К этому, следовательно, обратим наши мысли в сей день заслуженного торжества и гордой скорби, а затем вновь примемся за работу, исполненные решимости, все как один, не совершать ничего недостойного тех, кто погиб за нас, и сделать этот мир таким, какой желанен их и нашим детям. Такова задача, с которой мы теперь связаны честью. В час опасности мы смиренно вверили цели наши в руки Божьи, и Он был нам и силой, и защитой. Возблагодарим же за милосердие Его и в этот час победы вверим себя и новую свою задачу водительству той же сильной руки”.

Вновь возникла долгая пауза, самая протяженная, и до безмолвных слушателей постепенно дошло, что речь завершилась.

– Гля… справился, – произнес кто-то.

– Молодец! – воскликнул кто-то еще, заскрежетали по полу стулья, и все воздвиглись на ноги: из радио полился государственный гимн. С пылом и чувством выводили все эту помпезную мелодию, и еще до конца первого куплета в глазах у большинства уже стояли слезы. И тут Сэм бросил встревоженный взгляд на часы, нетерпеливо потеребил Фрэнка за руку и сказал:

– Я сказал Долл, что мы с ней встретимся в четверть. Сейчас почти столько. Я как пить дать не успею.

– Я с тобой, – сказал Фрэнк. – Мои тоже в Роухит собираются.

Они поспешно набросили пиджаки и принялись проталкиваться сквозь толпу в салоне. Пели теперь вразнобой и немного невпопад, но тем не менее с большим чувством. Слова в последних куплетах знали немногие, а потому импровизировали или же повторяли и повторяли первый куплет. Сэм задумался, долго ли публика пробудет в пабе – речь уже прозвучала, да и пиво кончилось. Костер в Роухите может оказаться развлечением популярнее. Сэм заметил, что не они одни уходят.