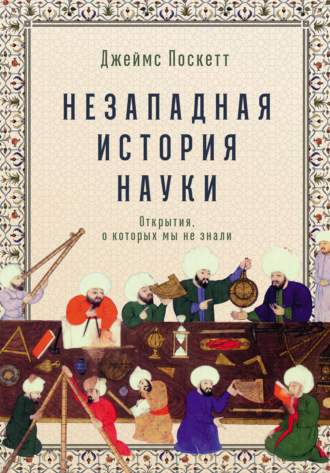

Джеймс Поскетт

Незападная история науки: Открытия, о которых мы не знали

Глава 2

Небеса и земля

Стоя на крыше обсерватории, Улугбек смотрел в звездное небо. Каждую ночь молодой правитель приходил сюда, на окраину Самарканда, расположенного на территории современного Узбекистана, чтобы вести астрономические наблюдения. Самаркандская обсерватория была одним из ведущих центров исламской науки, оказавшим глубочайшее влияние на развитие астрономии и математики в христианской Европе. Построенная около 1420 г. на холме с видом на город, она была идеальным местом для наблюдения за созвездиями и обнаружения комет. Как и многие европейские, азиатские и африканские правители XV в., Улугбек доверял астрологии. Неблагоприятное расположение звезд, например слишком низкое положение Рака на небосводе, могло предвещать великое бедствие – чуму или неурожай. Сегодня астрология считается лженаукой, но на заре современной эпохи она была важным аспектом религиозной и политической жизни. Правители руководствовались астрологическими предсказаниями в принятии важных политических решений – когда начать войну или с кем заключить союз, а в большинстве мировых религий ключевые события, будь то Пасха или Рамадан, связывались с астрономическими явлениями.

На протяжении более четверти века, с 1420 г. по 1447 г., астрономы Самарканда планомерно занимались скрупулезными наблюдениями, измерениями и предсказанием движения звезд и планет. Главное здание Самаркандской обсерватории представляло собой большое цилиндрическое сооружение из трех этажей. Снаружи оно было облицовано блестящей бирюзовой плиткой, образующей геометрические узоры, типичные для исламской архитектуры того времени. В центре обсерватории располагался огромный секстант Фахри высотой более 40 м: это был один из самых точных научных инструментов начала–середины XV в. Верхняя часть его дуги была построена из кирпича и известняка, а нижняя находилась в глубокой траншее, вырубленной в скале. Секстант Фахри использовался для измерения точного положения звезд и планет на небосводе. Теперь при посещении обсерватории Улугбека можно увидеть только его нижнюю часть. От сооружения сохранилось всего несколько метров, но и этого достаточно, чтобы оценить его грандиозный масштаб. Секстант Фахри уходит глубоко в землю, опираясь прямо на скальную породу{80}.

Рис. 6. Секстант Фахри, построенный в 1420 г. в Самарканде, на территории современного Узбекистана

Улугбек родился в 1394 г. и был внуком Тамерлана, основателя империя Тимуридов. В XIV в. Тамерлан завоевал большую часть Центральной Азии, стремясь объединить регион под властью одного исламского правителя. В детстве Улугбек сопровождал деда в военных походах и именно тогда увлекся астрономией. Во время одного из таких походов он посетил руины знаменитой Марагинской обсерватории (от города Марага, или Мераге, расположенного на северо-западе современного Ирана), которая была построена в XIII в. Вдохновившись ее огромным каменным квадрантом (еще одним астрономическим инструментом для измерения высоты небесных светил), Улугбек решил построить такую же обсерваторию в Самарканде. Это стало частью обширной программы строительства и развития, начатой молодым правителем после прихода к власти. От учебных заведений до общественных бань, от мечетей до декоративных садов, Улугбек превратил Самарканд в оживленный культурный центр в самом сердце Великого шелкового пути – длинного торгового маршрута из Африки через Европу и Центральную Азию до самого Китая{81}.

Для Улугбека астрономическая обсерватория была в равной степени местом научных исследований и религиозного служения. В исламском мире наука и вера всегда шли рука об руку. Ислам полагается на точную астрономическую информацию (от расчета времени пяти ежедневных молитв до определения начала и конца Рамадана), возможно, больше, чем любая другая религия в мире. Именно поэтому в большинстве крупных мечетей имелись свои хронометристы, а при большинстве мусульманских дворов состояли астрономы. В наши дни мы разделяем астрономов (тех, кто исследует движение небесных тел) и астрологов (тех, кто пытается предсказать будущее на основе движения небесных тел), но в эпоху раннего Нового времени эти две роли совпадали. Придворный астроном также выполнял обязанности астролога (строго говоря, арабское слово мунаджим означает и ученого-звездочета, и гадателя по звездам), составляя гороскопы и передавая подсказки небес религиозному и политическому руководству. Построив Самаркандскую обсерваторию, Улугбек сделал то, что считал своим религиозным долгом. Стремление к знаниям есть долг каждого истинного мусульманина, говорил он, цитируя слова пророка Мухаммеда{82}.

Покровительство наукам, особенно астрономии, было давней традицией мусульманских правителей, восходившей еще к Средним векам. В IX в. в Багдаде правитель Аббасидского халифата основал Дом мудрости, или Байт аль-Хикма, – исламскую академию, которая собрала множество выдающихся мыслителей, внесших важный вклад в различные области науки, от математики до химии. В Багдаде создали алгебру и открыли законы оптики. Многие научные термины, используемые и сегодня (алхимия, алгоритм и др.), происходят из арабского языка или названы в честь мусульманских ученых. Недаром историки науки часто называют период с X по XIV в. золотым веком ислама{83}.

Но с концепцией золотого века ислама есть одна серьезная проблема. Она основана на ложном представлении, будто исламская наука – вместе с исламской цивилизацией в целом – сразу же по окончании Средневековья вступила в период упадка. Это представление исключает мусульманский мир из истории научной революции, разворачивавшейся между XV и XVII вв. Однако, как уже было сказано во введении, концепция золотого века ислама была придумана в XIX в., чтобы оправдать экспансию европейских империй на Ближний Восток. Позже, в период холодной войны, ее подхватили историки науки из Западной Европы и США, а также постколониальные националисты: они пытались доказать, что достижения исламской науки – дело далекого прошлого. Действительно, исламские ученые сыграли ключевую роль в развитии науки именно в Средние века, однако они не вымерли в одночасье в XIV в. Улугбек и его обсерватория – важное напоминание об этом. Улугбек продолжил традицию покровительства наукам, заложенную предыдущими поколениями мусульманских правителей за несколько веков до него, и передал ее дальше – далеко за пределы золотого века ислама, с которым обычно связывается исламская наука{84}.

В отличие от многих восточных шахов, эмиров и султанов, которые просто выступали в роли покровителей, Улугбек и сам был блестящим математиком и астрономом. В документах того времени его называют «сахибом обсерватории»: арабское слово сахиб имеет двойной смысл – «начальник» и «соратник», и, следовательно, правитель Самарканда играл активную роль в руководстве программой астрономических работ. Согласно указаниям Улугбека, за Солнцем и Луной следовало наблюдать ежедневно, за Меркурием – каждые пять дней, а за прочими планетами – каждые 10 дней. Нам также известно, что Улугбек внимательно изучал труды астрономов прошлого: до нас дошел принадлежавший Улугбеку экземпляр средневекового арабского каталога звездного неба «Книга неподвижных звезд» (964) с заметками по-персидски на полях. Современники высоко оценивали и его математические способности. Один астроном описал случай, когда Улугбек «вычислил долготу положения Солнца с точностью до двух угловых минут путем мысленного расчета во время езды верхом». Ученые со всей Центральной Азии съезжались в Самарканд, чтобы заниматься наукой под патронажем этого великого «царя и астронома»{85}.

Одним из бриллиантов в этой сокровищнице умов был Али аль-Кушчи. Он родился в 1403 г. в Самарканде в семье сокольничего Улугбека, вырос в комфортных условиях при дворе и был принят в одно из новых учебных заведений, основанных правителем Самарканда. Обладая пытливым умом, юноша в совершенстве овладел астролябией – классическим инструментом для астрономических наблюдений и некоторых математических вычислений, – а также изучил ряд персидских рукописей, посвященных законам движения планет. Вскоре аль-Кушчи решил применить полученные знания на практике. Он пересек пустыню и добрался до Оманского залива, где исследовал связь Луны с приливами и отливами. По итогам этой экспедиции он написал свою первую научную работу – короткий манускрипт, посвященный фазам Луны. В те времена любой астроном, открывший более точный способ предсказывать движение Луны, мог рассчитывать на благорасположение правителей – в частности, потому что в исламе используется лунный календарь, основанный на смене лунных фаз. Узнав о работе Али Кушчи, Улугбек был впечатлен и тут же предложил ему вернуться в Самарканд, чтобы присоединиться к работе в обсерватории. Али Кушчи согласился и внес важный вклад в подготовку одного из самых выдающихся и значимых трудов в истории астрономии – «Гурганского зиджа», также известного как «Зидж Улугбека» (ок. 1437){86}.

Написанный на персидском языке, «Зидж Улугбека» представлял собой каталог самых точных астрономических измерений (их точность и полнота оставались непревзойденными на протяжении следующих 150 лет). Значительная часть работы была выполнена Али Кушчи. Улугбек лично участвовал в астрономических наблюдениях, бегая вверх-вниз по лестнице в центре обсерватории и отслеживая движение звезд и планет по шкале секстанта Фахри. Окончательный каталог, результат более чем 15-летних ежедневных наблюдений, включал сведения о 1018 звездах и об орбитах пяти известных планет (Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна). Помимо этого, в «Зидже Улугбека» приводится длина солнечного года, рассчитанная самаркандскими астрономами, – ключевая величина для составления годового календаря: 365 дней, 6 часов, 10 минут и 8 секунд. Это всего на 25 секунд расходится со значением, которое было определено современными астрономами более 500 лет спустя{87}.

Если его дед Тамерлан стремился объединить исламский мир посредством завоеваний, то Улугбек сделал это при помощи науки. Его астрономические таблицы определяли повседневную жизнь мусульман по всей империи Тимуридов. Всюду, от Багдада до Бухары, по таблицам Улугбека рассчитывалось время молитв и важнейших религиозных событий. Они также помогали астрономам указывать точное направление на Мекку – это один из важнейших аспектов выполнения мусульманских обрядов. Посредством астрономии Улугбек надеялся охватить все народы Средней Азии, чтобы добиться религиозного и политического единения. Вскоре «Зидж Улугбека» распространился и за пределы империи Тимуридов – на восток и на запад вдоль Шелкового пути. В Египте мамлюкский султан велел сделать список с таблиц. Затем местные астрономы перевели этот труд с персидского на арабский и пересчитали многие координаты относительно Каира. Позже астрономические таблицы Улугбека достигли Константинополя и Дели, способствовав таким образом стандартизации религиозной практики по всему исламскому миру{88}.

Но, несмотря на все усилия Улугбека, вскоре единство империи Тимуридов начало рушиться. Кто знает, быть может, это было предначертано звездами? После смерти отца Улугбека в 1447 г. страну охватили распри. Улугбеку пришлось воевать со своими дядьями и двоюродными братьями, каждый из которых претендовал на престол. Даже его собственные дети обратились против него. Старший сын Улугбека Абд аль-Латиф попал под влияние религиозных фанатиков, которые разжигали его ревность, убеждая его, что с ним обошлись несправедливо, поэтому он должен занять престол силой. Преисполненный обиды и злобы, Абд аль-Латиф приказал убить собственного отца. 27 октября 1449 г. заговорщики догнали Улугбека, великого среднеазиатского астронома, неподалеку от Самарканда, стащили его с лошади и убили{89}.

Гибель Улугбека положила конец Самаркандской астрономической школе, но фундаментальная трансформация представлений о том, как устроено небо, только начиналась. Как уже говорилось в предыдущей главе, научная революция развивалась как продукт глобального культурного обмена. Далее мы продолжим подкреплять эту идею фактами, двигаясь все дальше на восток. Мы проследим, как связи между Европой, Азией и Африкой c середины XVI до начала XVIII в. способствовали развитию астрономии и математики. Эта эпоха ознаменовалась значительным расширением религиозных и торговых связей, а также усилением культурного взаимодействия, что привело к знакомству разных людей и народов с широким кругом новых научных идей. Караваны, ходившие по Шелковому пути, и миссионеры, пересекавшие Индийский океан, возвращались домой с копиями арабских рукописей, китайских каталогов звездного неба и индийских астрономических таблиц.

Примерно в то же время, когда Улугбек строил свою обсерваторию, Европа вступила в эпоху Ренессанса. Это был период бурного прогресса в науках и искусствах, длившийся с XV по XVII в.[3] В эпоху Ренессанса (или – дословно – Возрождения) европейские мыслители и ученые начали по-новому интерпретировать древнегреческих и древнеримских авторов. Такие астрономы, как прославленный Николай Коперник (он впервые предположил, что Солнце находится в центре Вселенной), в конечном счете отвергли мудрость древних, предложив радикально новые теории движения планет.

Именно эта версия лежит в основе традиционной истории науки. Но, как уже было сказано в предыдущих разделах, научную революцию в Европе невозможно объяснить в отрыве от того, что происходило в других частях света. Коперник опирался на идеи из арабских и персидских рукописей, завезенных в Европу из Самарканда и Константинополя. Тогда же китайские, индийские и африканские астрономы объединяли собственные идеи с идеями, доходившими до них из Европы и исламского мира. Можно увидеть поразительное сходство в трудах ученых из Европы, Африки и Азии: сплав нового со старым, а также взаимопроникновение культур. Это было мировое Возрождение – от Рима до Пекина. Идеи путешествовали через океаны и по Шелковому пути, а европейские, азиатские и африканские империи стали свидетелями фундаментальной трансформации науки. Чтобы понять историю астрономии и математики в период научной революции, нам нужно начинать не с традиционного рассказа о Копернике – европейском мыслителе, а с рассказа об ученых исламского мира, чьи идеи послужили вдохновением для европейцев{90}.

I. Перевод древних текстов

Европейские астрономы долгое время полагались на арабские источники. Не стоит забывать, что мусульманские ученые первыми проявили серьезный интерес к древнегреческой науке, которая позже легла в основу большей части учебных программ средневековых европейских университетов. В IX в. в Багдаде группа мусульманских ученых впервые перевела труды Клавдия Птолемея с древнегреческого на арабский. «Альмагест» Птолемея, написанный в Египте во II в. н. э., оказал огромное влияние на развитие средневековой науки как в Европе, так и в исламском мире. Птолемей описал классическую геоцентрическую модель Вселенной – с Землей в центре мироздания. Астрономия Птолемея, следует отметить, не была лишена недостатков. Первый и главный из них – ее сложность, во многом проистекавшая из приверженности Птолемея аристотелевской философии космоса. В своей «Физике» (IV в. до н. э.) Аристотель описал фундаментальные различия между Землей и небесами. Небеса были совершенными, неизменными и вечными. Поэтому Солнце, звезды и планеты вращались вокруг Земли с постоянной скоростью по идеальным окружностям. В отличие от них Земля была «тленным миром». Поэтому движение на Земле было прерывистым и линейным: здесь тела могли двигаться по прямой, менять свою скорость и останавливаться{91}.

Но уже Птолемей знал, что планеты не движутся по идеальным круговым орбитам. В течение года они то удаляются от Земли, то приближаются к ней. Кроме того, их движение то ускоряется, то замедляется – по крайней мере, так кажется наблюдателю на неподвижной Земле. (Сегодня мы знаем: это происходит потому, что планеты вращаются вокруг Солнца, причем по эллиптическим, а не круговым орбитам.) Чтобы объяснить эти особенности, Птолемею пришлось прибегнуть к всевозможным математическим уловкам. Во-первых, он заявил, что планеты вращаются по эксцентрику – окружности, центр которой слегка смещен относительно Земли. Во-вторых, он ввел понятие эпицикла (что буквально означает «над кругом»). Согласно концепции Птолемея, планеты совершают своего рода двойное вращение: каждая планета равномерно движется по малому кругу – эпициклу, центр которого, в свою очередь, движется по большому кругу. В-третьих, Птолемею понадобилась воображаемая точка – эквант: из этой точки, также не совпадающей с Землей, движение планеты выглядит равномерным. Все это позволило Птолемею сконструировать (пусть и прибегнув к изрядной умственной гимнастике) понятную модель движения планет и при этом не отступить от аристотелевского утверждения, что все небесные тела вращаются по идеальным кругам с постоянной скоростью{92}.

Арабские ученые прекрасно знали о недостатках этой модели. Ибн аль-Хайсам, астроном, живший в XI в. в Каире, написал труд «Сомнения по поводу Птолемея» (1028), где подверг его выкладки убийственной критике. Аль-Хайсам не попался на удочку александрийского ученого и заявил, что введение всех этих ухищрений, таких как эквант и эксцентрик, – издевательство над самим представлением об идеальном равномерном круговом движении. Очевидно, рассуждал аль-Хайсам, что планеты не движутся по идеальным кругам, а предложенная Птолемеем схема не может существовать. Этот труд положил начало новой традиции в исламском мире, которая позже достигла и христианской Европы: переводчики древнегреческих текстов сопровождали их своими комментариями, в том числе критическими. Одним из самых влиятельных комментаторов был Насир ад-Дин ат-Туси, родившийся в 1201 г. Ат-Туси основал Марагинскую обсерваторию на северо-западе Персии (в то время Персия была частью Монгольской империи). Именно ее руины полтора столетия спустя посетил юный Улугбек, что вдохновило его на создание обсерватории в Самарканде. В Мараге ат-Туси вел ежедневные наблюдения за небом и занимался составлением астрономических таблиц – мы уже знаем, что на Востоке их называли зиджи. Он также имел доступ к большому количеству древнегреческих и арабских рукописей, особенно после того, как в 1258 г. монголы разорили Багдад{93}.

Рис. 7. Рукопись перевода «Альмагеста» Клавдия Птолемея на арабский язык; копия сделана в Испании в 1381 г. На рисунке изображена модель Вселенной Птолемея с Землей в центре, с иллюстрацией эксцентрика и эпицикла

Ат-Туси сразу же увидел недостатки в системе Птолемея. В своих «Размышлениях об астрономии» (1261) он, вслед за аль-Хайсамом, указал на противоречия между птолемеевской моделью Вселенной и аристотелевской физикой. Но ат-Туси пошел гораздо дальше: он не просто критиковал Птолемея, а предложил решение. Для этого он изобрел геометрический инструмент, известный как «пара Туси». «Пара Туси» представляла собой комбинацию двух кругов: один круг вращался внутри другого, диаметром ровно вдвое больше. Согласно ат-Туси, это движение почти идеально моделировало характерное приближение и отдаление планет от Земли, причем без необходимости в птолемеевских ухищрениях, таких как эпицикл или эквант. «Пара Туси» также предполагала, что строго разграничивать линейное и круговое движение, как это делал Аристотель, не имеет смысла. Если взять точку на малом круге и проследить за ее движением, то будет казаться, что она перемещается вверх-вниз по прямой. Другими словами, ат-Туси показал, что комбинация двух вращающихся кругов может создавать линейное движение. Впоследствии, как мы увидим, «пара Туси» оказала важное влияние на развитие новых астрономических идей в Европе{94}.

К XII в. большая часть древнегреческих научных текстов, от математических трудов Пифагора до философских трактатов Платона, была переведена на арабский язык. Именно через эти арабские переводы, а также комментарии таких мыслителей, как аль-Хайсам и ат-Туси, ученые средневековой Европы впервые познакомились с древними источниками. Итальянец Герард Кремонский, живший в Толедо, в 1175 г. завершил перевод на латынь «Великого построения» Птолемея. Он скомпоновал текст из фрагментов, содержавшихся в арабских манускриптах, которые были собраны на территории мусульманской Испании. Герард даже сохранил его арабское название «Альмагест» (оно происходит от искаженного более позднего греческого названия книги Птолемея).

Вскоре последовали латинские переводы и других древнегреческих текстов; все они были выполнены на основе средневековых арабских рукописей. К началу XV в. европейские астрономы привыкли опираться на арабские источники, обычно переведенные на латынь. Многие считали, что древнегреческие оригиналы утеряны навсегда. Как оказалось, нет{95}.

Рис. 8. Схемы из манускрипта «Размышления об астрономии» Насира ад-Дина ат-Туси (1261), иллюстрирующие «пару Туси»