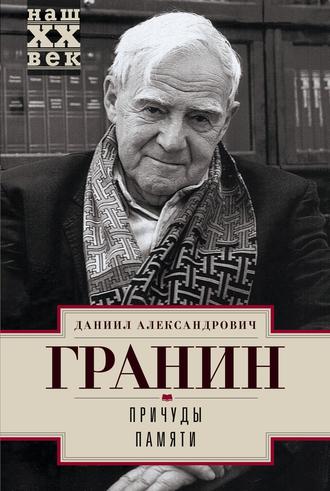

Даниил Гранин

Причуды памяти

Тыл

Директора военного времени были хороши, делали невозможное – Зальцман, Новиков, Завенягин…

В июле 1941-го Сталин собрал совещание по выпуску винтовок. Оказалось, нет винтовок, не с чем воевать мобилизованным.

У Устинова спросили, может ли Ижевский завод увеличить выпуск винтовок с 2000 штук до 5000?

Устинов, как всегда, схитрил, трусливо уклонился – здесь мой зам Новиков, он из Ижевска, он скажет.

«Я встал и говорю: нам на это надо 8 месяцев. Берия – тоже как обычно: нет, 3 месяца! Я говорю – это невозможно. Создали комиссию. Она струхнула, написала: три месяца. Я не подписал. Приносят заключение Берии, он смотрит: “Почему нет подписи Новикова?” Вызвали меня, я говорю, потому что это невозможно, 8 месяцев, и то авантюра. Хорошо, говорит Берия, пусть будет 8 месяцев.

И потом он мне помогал. (2000 довели до 5000, потом до 12000 в сутки!)

Звонил Сталин, передал трубку Берии, тот говорит – я сказал т. Сталину, что если Новиков говорит, что сделает, то сделает. Таким образом он как бы поручился за меня. Я решил это использовать. Звоню из Ижевска – нет угля! Нужны женщины из Тулы для пулеметных лент, а то у нас не получается. Сразу же помог. Он соображал и действовал оперативно».

Владимир Николаевич Новиков умел «топить» вопросы.

Хрущев потребовал создавать заводы кукурузного масла. Новиков договорился – определюсь после уборки кукурузы, посмотрим, какой будет урожай, и постепенно указание «замотали».

На войне мы читали стихи Константина Симонова, я ему навсегда благодарен, и Алексею Суркову, и Илье Эренбургу. Не стоит, наверное, стыдиться той ненависти к немцам, какая была в их стихах, очерках, ненависть ко всем немцам без разбора; народ, или солдат, или фашисты – мы ненавидели их всех, которые вторглись в нашу страну. Мы не могли позволить себе разбираться: это просто солдат, а это нацист. Тогда была ненависть не пропагандистская, ненависть своя собственная, за гибнущую Россию. Город за городом они захватывали: взят был Новгород, Кингисепп, Псков – города, в которых проходило мое детство, а между ними были и станции, поселки, куда мы ездили с отцом. Помню, как я вздрогнул, когда услышал по радио «Лычково», и оно тоже… Ничего не оставалось, никакой моей России, только Ленинград, один Ленинград, и еще Москва, где был я несколько раз, но и вокруг Ленинграда не было уже ни Петергофа, ни Гатчины, ни Павловска.

«Поступай всегда так, будто от тебя зависит судьба России», – говорил отец.

Он был мальчиком, когда немцы в местечке собрали всех евреев, выстроили у обрыва и расстреляли. Жителей заставили закопать. Его, мальчика, ему было уже 10 лет, тоже послали закапывать.

«Соседка Люба хорошо знала немецкий. Ее взяли в гестапо машинисткой. Она подкармливала их – мать, бабушку, детей. Однажды она сказала маме: “Я печатала списки на расстрел, там вы с детьми как семья комиссара”. Бабушка запрятала нас троих в ледник. Мы отсиделись там месяц, пока немцы не стали отступать. Пришли наши. Любу сразу схватили, потому что служила в гестапо. Мама хлопотала, и другие тоже, она спасла не только нас. Не помогло. Ее приговорили к 25 годам лагерей, там она вскоре погибла.

Отца моего за то, что в окружении уничтожил штабные документы, отправили в штрафную роту. Я возненавидел и немцев, и наших, одинаково, все они палачи, звери. И до сих пор не вижу разницы».

Война

Отец Олега Басилашвили рассказывал сыну:

– Как шли в атаку? Очень просто, кричали «Мама!», еще было «За Родину! За Сталина!» Но больше было другое: дадут стакан водки на пустой желудок – и вперед. Кричали от страха, от безнадежности, потому что за спиной «ограды», те, в хороших полушубках, в валенках, вот мы и кричали: «Мама!»

– А немцы?

– А немцы навстречу нам, они кричат: «Mutter!» Так вот и сходились.

– А что за трофеи были, что брали себе?

– Часы ручные брали. А один татарин сообразил полный чемодан патефонных иголок. У нас они были в дефиците.

Отец его был начальником полевой почты всю войну. В Будапеште шел он по улице, ударил снаряд, стена дома обвалилась, и открылась внутренность: комнаты, картины, буфет, сервизы. Он забрался внутрь посмотреть. Увидел альбом с марками. Надпись владельца на иврите. Зачеркнуто. Поверх надписи нового владельца – эсэсовца. Взял себе. Зачеркнул немца, надписал себя по-русски.

Почтарь! На немецкие марки ставил самодельную печать. На Гитлера – печать – «9 Мая 1945».

И повсюду страшные, вздутые трупы. Это раненые расползались во все стороны. Умирали, уткнув лицо в землю, скрюченные последними муками.

Передо мной предстала картина отступления наших. Немцы своих подобрали, похоронили. Наши уходили в небытие безвестными, безвестными навсегда.

От сладкой вони гниющей человечины тошнило, находиться далее не было сил. Жирные блестящие мухи гудели над трупами, кружили птицы. Здесь, на перекрестке дорог, немцы на броневиках настигли отступающую нашу часть, судя по всему, наши стояли насмерть. Были израсходованы все гранаты, диски автоматов, ручных пулеметов были пусты, так что и поживиться было нечем.

– Господи, во что мы превратимся… – сказал Меерзон.

Вот что такое отступление.

Я не мог больше там быть, я бежал, зажимая нос, мы все бежали, и думать нельзя было, чтобы их похоронить, хотя бы землей присыпать, хотя бы документы достать, медальон вынуть.

«Медальон», еще он назывался «смертник», это был черной пластмассы патрончик, куда вставлялась бумажка, свернутая трубочкой, с фамилией, именем и отчеством. Несколько сведений, кажется, группа крови. Не помню, был ли домашний адрес. В моем медальоне через год все стерлось, когда мы переплывали Лугу, ползали по болоту. Наверное, сырость проникла. Два раза я менял бумажки. У немцев были металлические жетоны, что-то на них было выбито, цифры, буквы. С них не сотрется. Патрончики наши в танках сгорали вместе с экипажами, ничего не оставалось. Бывало, успеют выскочить, гимнастерку сбросить, но медальон этот говенный тю-тю.

* * *

Он умирал в госпитале, умирал на рассвете, не было сил позвать сестру, да и охоты не было, она помешала бы, потому что он ждал, что ему что-то откроется, смысл уходящей от него жизни, то, что было заложено в его душе и ждало этого часа перед тем, как покинуть мир, смысл взрыва, который настиг его, вернее смысл конца, итога, последней черты. Нет, ничего не приходило, болел еще пуще ноготь, вросший в большой палец ноги, так он его и не успел остричь, и эта глупая мелкая боль пробивалась сквозь обмирание слабеющего сердца, как насмешка. Так он и умрет по-глупому Наверное, все так умирают, недоумевая, не поняв, что же это все было.

Он вдруг поднялся, откуда нахлынули силы, и громовым голосом, разбудив всех, заорал:

– Двадцать миллионов угробили! Завалили фрицев мясом, на хер мы старались геройствовать! Матросовы, Покрышкины… Подыхаем здесь. Мусор. Остатки. Если Бог есть, достанется вам, не вывернетесь, суки.

И упал. Что-то еще хрипел, но уже не разобрать.

Сашу Ермолаева хоронили на Красненьком кладбище. После похорон я подошел к председателю Кировского райсовета.

– Вы слыхали сегодня, как Ермолаев хорошо воевал. Мы с ним вместе в одной части прошли весь 1941-й и зиму 1942-го. По че му его фамилию не занести на доску памяти участников войны?

– Там же занесены только погибшие на фронте.

– Я знаю. Но разве это правильно? Оттого, что Ермолаев уцелел, награжден за свои подвиги кучей орденов, от этого он не может быть увековечен?

– Таков порядок. Ничего не могу поделать.

Он сочувственно развел руками, он был защищен законом, ему ничего не надо было предпринимать.

– В сущности, он умер от старой раны. Война догнала его. Выжил благодаря своему богатырскому здоровью.

– Я согласен с вами… Хотя, – он нахмурился. – Если заносить всех, кто выжил, никаких досок не хватит. Извините, вы ведь тоже воевали.

– От нашей дивизии осталось сто человек, – сказал я.

– Вот видите, – сказал он. – Впрочем, это не нам с вами решать.

– В том-то и дело, что решают те, кто не воевал.

Дома я достал фотографию Саши Ермолаева с женой Любой, на обороте была дата «1949 год». Он был уже в штатском. Мы тогда не думали ни о каких мраморных досках, наградой было то, что мы уцелели. А вот теперь стало обидно, что нигде – ни на заводе, ни в районе – ничего не останется о нем. Я вспомнил, как он тащил всю дорогу противотанковое ружье, больше пуда, длинную железную однозарядную дуру…

Взгляд

Она смотрела на отца с горечью. Он застал ее взгляд врасплох. О чем-то они говорили, о чем-то печальном, жаловался он, что ли, неважно, сам разговор выскочил из памяти, остался этот взгляд, горечь которого удивила. Черные глаза ее, известные ему каждой ресничкой, каждым выражением, которое делает кожа вокруг глаз, они вдруг заблестели, как в детстве, когда она собиралась плакать, губы стали быстро опухать. Он ничего не спросил, чтобы она не расплакалась. Он продолжал разговор, но взгляд этот не выходил у него из головы. Горечь ее взгляда никак не вязалась с разговором, горечь была о чем-то другом.

Поздно вечером он сидел у себя один, уже все спали, отложил книгу и набрался сил раздеться и лечь. Это с детства – неохота расставаться с прошедшим днем, бессмысленное желание продлить его, задержать хоть на несколько минут. Вот тут почему-то вспомнил своего отца, все соединилось, и он понял ее взгляд. Точно так же однажды в бане он увидел сухие ногти его на ногах, обвислые мышцы, шею в морщинах, коричневые пятна на руках и вдруг понял, как постарело отцовское тело, еще недавно отец без устали плавал в озере, из бани прыгал в снежный сугроб, ходил на лыжах. От этого разрушения стало горько, даже страшно. То же самое было сейчас во взгляде дочери – страх, горечь, жалость.

Она увидела. Сам он не хотел замечать, а вот сейчас через ее взгляд увидел. Что ж тут делать, ничего не сделаешь. Может, и отец заметил тот его взгляд, тоже все понял, только виду не подал, как нынче и он.

Так, может, будет и с дочерью когда-нибудь, это уже за горизонтом его жизни.

Она ничего не сказала, и он подумал, сколько в этом мужества, сколько такого мужества проявляют тысячи людей (и отцы, и дети), всегда это было и будет. Уход печален не потому, что мы расстаемся с этим миром – им невозможно налюбоваться, и не потому, что мы чего-то не завершили, сколько бы мы ни жили, всегда приходится уходить посреди работы.

Он вспомнил, как отец уже стариком все работал, работал, не давая себе поблажек, как росла его доброта, не от бессилия, а от любви к этому миру, который он покидал, и торопился оста вить ему больше хорошего.

* * *

Всю жизнь мой отец пил чай вприкуску. На сладкий чай – не хватало, а под конец уже по привычке.

Рецепты Лихачева

Дмитрий Сергеевич Лихачев жил, работал в полную силу, ежедневно, много, несмотря на плохое здоровье. От Соловков он получил язву желудка, кровотечения.

Почему он сохранил себя полноценным до 90 лет? Сам он объяснял свою физическую стойкость – «резистентностью». Из его школьных друзей никто не сохранился. «Подавленность – этого состояния у меня не было. В нашей школе были революционные традиции, поощрялось составлять собственное мировоззрение. Перечить существующим теориям. Например, я сделал доклад против дарвинизма. Учителю понравилось, хотя он не был со мною согласен».

«Я был карикатурист, рисовал на школьных учителей. Они смеялись вместе со всеми».

«Они поощряли смелость мысли, воспитывали духовную непослушность. Это все помогло мне противостоять дурным влияниям в лагере. Когда меня проваливали в Академию наук, я не придавал этому значения, не обижался и духом не падал. Три раза проваливали!»

Он рассказывал мне:

«В 1937 году меня уволили из издательства с должности корректора. Всякое несчастье шло мне на пользу. Годы корректорской работы были хороши, приходилось много читать.

В войну не взяли, имел белый билет из-за язвы желудка.

Гонения персональные начались в 1972 году, когда я выступил в защиту Екатерининского парка в Пушкине. И до этого дня злились, что я был против порубок в Петергофе, строительства там. Это 1965 год. А тут, в 1972 году, остервенели. Запретили упоминать меня в печати и на телевидении».

Скандал разразился, когда он выступил на телевидении против переименования Петергофа, Твери в Калинин. Тверь сыграла колоссальную роль в русской истории, как же можно отказываться. Сказал, что скандинавы, греки, французы, татары, евреи много значили для России.

В 1977 году его не пустили на съезд славистов.

Членкора дали в 1953-м, в 1958-м провалили в Академии, в 1969-м отклонили.

Ему удалось спасти в Новгороде застройку Кремля от высотных зданий, спас земляной вал, затем Невский проспект, портик Руска.

«Разрушение памятников всегда начинается с произвола, которому не нужна гласность».

Он извлек древнерусскую литературу из изоляции, включив ее в структуру европейской культуры.

У него ко всему был свой подход: ученые-естественники критикуют астрологические предсказания за антинаучность. Лихачев – за то, что они лишают человека свободы воли.

Он не создал учения, теории, но он создал образ защитника культуры.

Из суждений Д. С. Лихачева

«Русская православная церковь не покаялась за то, что сотрудничала с советской властью, нарушала тайну исповеди, имела священников – членов партии».

«Даже в случаях тупиковых, когда все глухо, когда вас не слышат, будьте добры высказывать свое мнение. Не отмалчивайтесь, выступайте. Я заставляю себя выступать, чтобы прозвучал хоть один голос».

«Проблема личности и власти – это проблема не только интеллигенции. Это проблема всех порядочных людей, из каких слоев общества они бы ни происходили. Порядочные люди нетерпимы не к власти как таковой, а к несправедливости, исходящей от власти».

Дмитрий Сергеевич вел себя тихо, пока его мнение не имело для общества и для власти особого значения. Он работал, старался быть незаметным и беспокоился о собственной совести, о душе, желая максимально уклониться от любого, даже малейшего, участия в контактах с властью, тем более – от участия в ее неблаговидных делах. Спорить с властью, дей ствовать публично на пользу общества Лихачев начал, когда получил достаточный общественный статус, как только почувствовал силу, понял, что с ним стали считаться.

Первыми замеченными в обществе его поступками стали его выступления о переименовании улиц и городов, в частности выступление на Ленинградском телевидении. Телевидением у нас тогда руководил Борис Максимович Фирсов, весьма умный и порядочный человек. Выступление Дмитрия Сергеевича было вполне корректным по форме, но по сути – дерзким вызовом власти. Оказалось, что Лихачева за него наказать было трудно, либо – неудобно. Кара постигла Фирсова. Его уволили, и это стало большой потерей для города. Таким образом проблема «выступать – не выступать» против власти совершенно неожиданно приняла для Дмитрия Сергеевича другое измерение. Выступая в газете или на телевидении, он подвергал риску не только себя, но и тех людей, кто предоставлял ему возможность выражать свои взгляды, обращаясь к обществу, к массовой аудитории.

Второй жертвой власти в связи с лихачевскими выступлениями стал главный редактор «Ленинградской правды» Михаил Степанович Куртынин. Его уволили после статьи Лихачева в защиту парков. Куртынин, так же как и Фирсов, был хорошим редактором, и это событие также стало потерей для города. Понимал ли Лихачев, что в результате его выступлений могут пострадать другие люди? Может быть, и понимал, скорее всего, не мог не понимать. Но не мог промолчать. Разумеется, в обоих случаях и Фирсов, и Куртынин хорошо осознавали, что идут на риск, но, видимо, ими двигало то же, что и Дмитрием Сергеевичем: совесть, порядочность, любовь к родному городу, гражданское чувство.

Отмалчиваться или выступать, не считаясь с опасными последствиями, – это вопрос непростой не только для Лихачева, это и для меня непростой вопрос. Такой выбор рано или поздно встает перед каждым из нас, и здесь каждый должен принимать свое личное решение.

Как бы то ни было, но Лихачев начал выступать. Что, собственно, произошло для него в результате? Он вышел из убежища. К примеру, проблема Царскосельского парка формально не являлась проблемой Лихачева как специалиста. Он вступал в конфликт с властью не как профессионал, специалист в своей конкретной области науки, а как деятель культуры, общественный деятель – во имя гражданских убеждений. Существенно, что на этом пути у него могли возникнуть не только неприятности личного свойства, но и помехи для научной деятельности. Так и случилось: он стал невыездным. Не выходил бы за рамки литературоведения – ездил бы за рубеж по различным конгрессам и так далее. Его деятельность – редкий пример в академической жизни. Чаще люди выбирают молчание в обмен на расширение профессиональных возможностей. Но если считаться с такими вещами, то нужно закрывать всякую возможность выражения своих гражданских чувств и строить отношения с властью по принципу «Чего изволите?». Это – вторая проблема, с которой пришлось столкнуться Дмитрию Сергеевичу, и он также решил ее в пользу исполнения своего общественного долга.

Не могу не вспомнить один весьма удивительный пример лихачевской отваги: его выступление вместе с Собчаком на площади у Мариинского дворца против введения чрезвычайного положения и ГКЧП. Тогда Дмитрий Сергеевич проявил настоящее бесстрашие. Выступление Собчака было по-настоящему красивым поступком. Но Анатолий Александрович был политиком. И часть профессии политика – рисковать. Для Дмитрия Сергеевича это не было профессией, но он принял одинаковую с Собчаком долю риска. Между прочим, исход политической схватки между демократией и прежним режимом был тогда совершенно неизвестен. Многие функционеры слали в Москву телеграммы с выражениями верноподданничества. А Лихачев выступил, причем – безоглядно.

Наверное, в разные эпохи, в разные исторические моменты страна получает разную власть. Когда-то власть более справедлива, когда-то – менее. Когда-то она совершает больше ошибок, когда-то – меньше. Но «эра милосердия» пока остается лишь утопией. А это означает, что перед каждым новым поколением порядочных людей и перед каждым порядочным человеком в отдельности снова и снова будут вставать те же вопросы, примеры решения которых нам дал своею жизнью Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Лихачев рассказывал:

«Академику Марру выделили кабинет площадью не меньше 2000 м². Там автомобиль мог ходить. Стол письменный поставили на возвышении. Настоящий тронный зал. Пришел к нему однажды Б. маленького роста, стоит как перед престолом. Марр растрогался, пошел провожать его, в проеме между двумя дверьми – вторую начальство поставило, чтобы не подслушивали, – Марр остановил Б. и сказал тихо: „Меня считают марксистом, а я ничего Маркса не читал, – он засмеялся, – и не собираюсь“».

Генетики

В годы работы над «Зубром» автор погрузился в сообщество биологов, своеобразное, не похожее на сообщества физиков, химиков, историков и прочих научных корпораций. Там существуют свои порядки, все так или иначе знакомы, одни лично, другие по работам, конгрессам, симпозиумам, да мало ли. Сообщество биологов же в 60-е – 70-е годы было расколото на два лагеря: лысенковцы и антилысенковцы, те, кто преуспели в годы лысенковщины и кто пострадал и был изгнан, смещен, выслан, арестован, а то и погиб. Были и нейтралы, которые как-то сумели укрыться. Бóльшую же часть биологов трагедия лысенковщины резко размежевала. Генетики, ботаники, зоологи, академики, профессора, агрономы, специалисты по сурепице, картофелю, червякам… Коля Воронцов, эволюционист, который питал тайную страсть к летучим мышам, все эти специалисты по разным земным козявкам и мастодонтам, они-то и восхищали меня своей образованностью, своей начитанностью, а главное, общением с живой природой. Это не то что физики, жившие в непредставимом мире. А биологи, генетики, эти люди, общались с существами, не менее интересными, чем они сами. Среди биологов было несколько героев недавних битв с Лысенко, были фронтовики, особенно смелые авторы, а среди них, фронтовиков, уж совсем легендарная личность – Иосиф Абрамович Рапопорт. Он – дважды герой, сперва на фронте, а потом после войны в сражениях с Лысенко. При этом он еще отличался как генетик, сделал классиче ские работы по мутагенезу и прочим вещам, в которых я, честно говоря, не разбирался.

На фронте Рапопорт был ранен в голову и потерял левый глаз, лицо его пересекала повязка, закрывая рану. Повязка придавала ему боевой вид, напоминая Нельсона, Моше Даяна или пиратов из книг Стивенсона. При знакомстве он немедленно начал расспрашивать автора о знаменитой тогда встрече писателей с Хрущевым, о разговоре автора с Молотовым, но автор перебил его, потому что о Рапопорте и Молотове ходила куда более значительная легенда.

Еще во времена Сталина, после выступления Рапопорта на сессии ВАСХНИЛ, его исключили из партии. В райкоме его уговаривали отречься от генетики, сослались на то, что сам Молотов поддерживает новую биологию Лысенко. Рапопорт тогда сказал: «Почему вы думаете, что Молотов знает генетику лучше, чем я?» Фраза эта, простейшая для специалиста в масштабах Рапопорта, как оказалось потом, передавалась из уст в уста восторженно, как вызов всем вождям и начальникам. Шел 1948 год. Был убит артист Михоэлс, началась кампания антисемитизма, разоблачали безродных космополитов, прорабатывали Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна. Идеологический зажим происходил повсюду. И эта невинная реплика Рапопорта прозвучала в то время чуть ли не как акт сопротивления всему партийному стилю руководства. Вожди уверенно указывали музыкантам, композиторам, музыкальным гениям России, какая музыка нужна, какая хороша, они поправляли Эйзенштейна, Козинцева, Шостаковича, бесцеремонно наставляли ученых-генетиков и наказывали несогласных. Сталин уверенно высказывался в самых разных областях науки, будь то история России, языкознание, экономика, не только устно, писал статьи. И его сподвижники не стеснялись, и соответственно вели себя и секретари обкомов, они тоже считали себя специалистами по всем вопросам. Практически их самоуверенность выглядела так: раз я всем и всеми руковожу, значит, я обо всем могу, нет, не могу, а должен, нет, не должен, а обязан иметь суждение. Уверенность переходила в то, что «значит, я способен».

Подобного не позволяли себе даже царствующие особы России. Среди изречений Екатерины Великой были два, которыми она часто пользовалась. Первое: «В обществе всегда находится человек, который умнее меня». Второе: «Меньшинство, обычно, более право, чем большинство». Ни то, ни другое коммунистическим вождям не было свойственно, ни один из них не обладал чувством самоиронии. Реплика Рапопорта тем более нравилась автору, что и на фронте этот человек вел себя так же безоглядно.

Двадцать седьмого июня 1941 года Рапопорт, как и автор, ушел добровольцем в армию, но если автор оставался рядовым, то Рапопорт вскоре стал командиром стрелкового батальона. Пулевое ранение в ноябре 1941-го привело к поражению руки. После госпиталя он вернулся в строй, опять – батальон, затем – начальник штаба полка. И так сражение за сражением его путь лежал через Украину, Молдавию, Венгрию, Дунай, Будапешт, бои за Вену, он уже майор, он начальник оперативного отдела штаба дивизии. В декабре 1944 года, получив тяжелое ранение, он отказался уйти с поля боя. Два ордена Красного Знамени, орден Суворова, Отечественной войны. Он был представлен в конце войны к званию Героя Советского Союза. Не дали. При его еврейском происхождении и при такой очевидной фамилии его награды выглядят тем более значимыми. Можно к перечню наград добавить американский орден и венгерский орден Красной Звезды.

Такая военная биография редкость. Столько в ней удач, великолепных операций, отчаянной отваги. Еще большая редкость, что, придя с войны, с тем же мужеством он продолжал сражаться, когда начался разгром генетики.

После демобилизации у фронтовиков разительно менялось поведение. На гражданке пропадала солдатская уверенность, недавние храбрецы терялись, автор замечал это и на однополчанах, и на самом себе. Подняться на трибуну, поспорить с начальством, отстоять товарища, выложить то, что думаешь, было труднее, чем подняться в атаку. Хотя не свистели пули, хотя никто не обстреливал трибуну, а вот поди ж ты… Громили фрицев, «тигров» не боялись, казалось, отныне победителей ничто не остановит, тем более явная несправедливость.

На сессии ВАСХНИЛ 1948 года в абсолютно мракобесной обстановке Рапопорт выступил со страстной защитой генетики.

Когда было объявлено, что доклад Лысенко одобрен Центральным Комитетом партии, следовательно, и самим Сталиным, многие выступили с покаянными речами. Когда Рапопорт попросил слово, подумали, что он тоже хочет покаяться. Он поднялся на трибуну и стал разоблачать сторонников Лысенко с их фальсифицированными данными. Из зала кто-то из угодников закричал: «Откуда этот хулиган Рапопорт?» Рапопорт ответил: «Из седьмой воздушно-десантной дивизии». И фронт, и передний край не покидали его, вернее, он не покидал их. Иосиф Рапопорт долгое время служил для автора примером особого мужества, когда человек ведет себя одинаково что на фронте, что после войны. Его нравственная устойчивость по отношению к злу (это выражение его жены) поддерживала тех, кто противостоял лысенковщине. Такие были. Некоторые из них (Кирпичников, Полянский, Тахтаджан, Гершензон, да и сам Рапопорт) спустя сорок лет, в 1990 году, получили звание Героя Социалистического Труда. Для автора Рапопорт стал дважды героем – и военным, и научным. На самом деле их было больше, многих позже автор узнал лично, это Малиновский, Волькенштейн, Александров, Воронцов, Блюдменфельд.

Рапопорт сообщил автору одну интересную деталь: в 1929 году в Ленинграде состоялся Первый Всесоюзный съезд по генетике и селекции. Приехало много иностранцев. Возглавлял съезд Николай Иванович Вавилов. Перед открытием к нему явился представитель от Сталина и сказал, что Сталин просил, чтобы съезд направил ему приветствие. Вавилов отказался, дело в том, что на съезде присутствовало много иностранцев, для которых приветствие генетиков главе государства выглядело глупостью. Сталин, как известно, отличался злопамятностью. Возможно, он припомнил Вавилову его отказ, решая его участь.

Интеллигенция издавна мечтала «истину царям с улыбкой говорить», то есть вполне мирно, корректно, в расчете на ответную признательность, на то, что истина подействует, и уж никак не имея в виду, что за это будут ссылать или усекать голову. Державин, например, в результате своих административных стараний получил от Екатерины Великой должность кабинет-секретаря и со всем пылом принялся преподносить царице свои соображения о том, что есть правда и справедливость. Очень скоро Екатерина II постаралась избавиться от своего советчика, удалив его в Сенат. Радищева тоже удалила с его откровениями, но подальше. Попытки не прекращались, никак не удавалось внушить этим господам, что правители лучше них знают, в чем состоит правда и справедливость.

Великому наставнику всех советских народов понадобилось истребить несколько миллионов умников, чтобы вывести у остальных эту дурную привычку. Ни говорить, ни писать больше не осмеливались, перешли на шепот, пока совсем не замолчали, только аплодировали все громче, кричали «ура», если что и произносили, то скорее в лагерях, чем на воле. О том, чтобы самому товарищу Сталину высказать что-либо поперек, хотя бы наискосок, лишь в страшном сне могло присниться. Так товарищ Сталин остался без истины и должен был сам ее добывать. От Дмитрия Дмитриевича Шостаковича автор как-то узнал другое, рассказ об удивительном поступке замечательной пианист ки Марии Юдиной. Однажды Сталин слушал по радио концерт Моцарта № 23 в исполнении пианистки Юдиной. Концерт и исполнение понравились. Радиокомитет немедленно изготовил для него звукозапись. Получив ее, Сталин приказал послать Юдиной 20 тысяч рублей. Через несколько дней он получил от нее ответ: «Благодарю Вас за помощь. Я буду день и ночь молиться за Вас и просить Бога, чтобы он простил Вам Ваши тяжкие грехи пред народом и страной. Бог милостив, он простит. Деньги я пожертвую на ремонт церкви, в которую я хожу». Шостакович назвал это письмо самоубийственным. И в самом деле, был немедленно подготовлен приказ об аресте Юдиной, но что-то удержало Сталина подписать его.

В другой раз автору поведали не менее удивительную историю, связанную с академиком Леоном Абгаровичем Орбели, известным физиологом. Произошло это примерно тоже в 1948 году, во время сессии ВАСХНИЛ. Кроме Рапопорта там еще выступил профессор Немчинов, не соглашаясь с идеями Лысенко. Все же ощущалось сопротивление. По-видимому, тогда Сталин позвонил Орбели, просил его поддержать Лысенко и стал рассказывать о значении его работ. Орбели слушал-слушал, потом с кавказской прямотой сказал: «Дорогой мой, поздно учить меня». После этого Орбели был снят с должно сти начальника Военной медицинской академии. В 1950 году по прямому указанию Сталина была проведена Сессия Академии наук, направленная на защиту павловского учения, прежде всего, от «монопольного положения академика Орбели в деле руководства физиологическими учреждениями». Осуждали Орбели (любимого ученика Павлова) за извращение павловского наследства, делалось все сноровисто, по образцу лысенковской кампании, над академиками Орбели и Бараташвили вволю поглумились.

Сам Иван Петрович Павлов писал правительству в 1934 году после убийства Кирова, когда начались репрессии: «Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовольствием приводят это в исполнение, как и тем, насильно приучаемым участвовать в этом, едва ли можно остаться существами чувствующими и думающими человечно».

Диагноз великого физиолога подтвердила жизнь ближайших сподвижников Сталина: они все теряли человеческое.

Павлов был убежден, что социальный опыт в России обречен на непременную неудачу, и ничего в результате «кроме политической и культурной гибели моей родины не даст». Все это он писал открыто Молотову и другим. «Аресты беспрерывные и бессмысленные без всякого основания порождают упадок энергии и интереса к жизни» – это он писал в связи с арестом академиков Прянишникова и Владимирова.

Незадолго до смерти Павлов писал Петру Капице, которому не разрешили вернуться в Англию, насильно оставили в России: «Знаете, Петр Леонидович, ведь я только один здесь говорю что думаю, а вот я умру, Вы должны это делать, ведь это так нужно для нашей родины».