Божена Шеллкросс

Холокост: вещи. Репрезентация Холокоста в польской и польско-еврейской культуре

Репрезентированный объект Холокоста

Для того чтобы определить место репрезентируемого объекта Холокоста в процессах его циркуляции, обмена/изменения, невладения/владения и переработки, я последовательно рассматриваю каждое стихотворение, рассказ или повесть как культурный текст. Поэтому, когда я истолковываю текст, это составляет лишь часть моего междисциплинарного чтения, которое в равной степени подчеркивает репрезентативные схемы и их исторические аспекты. Тексты, которые я рассматриваю в этой книге, были созданы в основном во время войны и поэтому сохраняют некоторую близость к прошлому. В двух случаях я анализирую рассказы Зофьи Налковской и Тадеуша Боровского, которые, хотя и были активными писателями на протяжении всей войны, именно эти рассказы написали и опубликовали вскоре после Холокоста, когда, как говорится, память была еще свежа. Уже по одной этой причине они не подвергались опасности прекария и требуют подхода, отличного от современного дискурса Холокоста с его акцентом на постпамяти.

Прекариумный статус автора и его письма заставлял его/ее помещать в текст почти все, что он/она пережили. Тексты Холокоста свидетельствуют о безотлагательности записи, стремлении передать знание из первых рук и схватить опыт в его непосредственности. Стремление свидетельствовать перед потомками часто переходит в желание авторов поделиться своим шокирующим опытом с другими. Литература представляет геноцид более ярко – она может достичь этого с помощью языка предметов, материальности и материала, написанного интуитивно чувствующими людьми с не меньшей точностью, чем историография[24].

Проводя различие между литературой Холокоста и литературой о Холокосте, Дэвид Роскис подчеркивает смену авторской точки зрения в случае текста, созданного во время Холокоста, и текста, написанного после, «так что все, что написано после факта, окрашено новой реальностью» [Roskies 1981]. Это мнение критика, позволяющее отличить художественное произведение Холокоста sensu stricte от логики, управляющей его последующим представлением, актуально для моего исследования. Поэтому я повторяю вопрос: что представляет собой текст Холокоста? Для начала, это текст, который несет в себе «инкриминирующее послание», вовлекая преступников и жертв в число действующих лиц. Преступники боятся инкриминирующих текстов, которые раскроют их чудовищность; жертвы боятся предстоящего уничтожения инкриминирующих свидетельств, а вместе с ними – их собственного существования. Помимо наличия определенных тем, таких как инкриминирующее послание, текст Холокоста содержит лакуны и часто объективирован. Его перемещение в безопасное место стазиса, равно как и его противоположная, странствующая, биография, обусловлены прекариумом.

Я кратко описала статус объекта текста Холокоста и инверсию этого явления – текст Холокоста как объект. Эти связанные формулировки, очевидно, являются двумя сторонами одной медали. Третий элемент – объект Холокоста как воображаемый в литературе – обогащает это понимание и подводит нас к вопросу о том, как объекты представлены в текстах Холокоста. В целом, я считаю, что природа геноцида репрезентабельна, несмотря на то что те, кто пережил его и впервые заговорил о нем, не имели реальной возможности (или времени) овладеть стратегиями репрезентации, которые помогли бы выразить их опыт. Эта репрезентация проявляется более ярко, когда опыт Холокоста воплощается в обычных предметах.

Предметность мира, отраженная в литературе о Холокосте, выявляет драматические отношения между людьми и вещами, которые они несли с собой в лагеря и гетто. Склоняясь к суровому реализму и отдавая предпочтение повседневным предметам, многие повествования о Холокосте демонстрируют усиленное состояние субъектно-объектного единства, которое бросает вызов картезианскому пониманию разделения между субъектом и объектом. Эти моменты, связанные друг с другом определенным объединяющим образом, создают ощущение эпизодической объектно-субъектной близости, вызванной угрозой смерти или лишения собственности.

Когда культуролог-теоретик Б. Браун призывает нас изучать «привилегированные способы физической трансгрессии, разрушения и реанимации», он также указывает на природу нашего взаимодействия с нарушенным материальным миром во время массового геноцида [Brown 2005–2006]. Эта работа касается как природы материального мира, так и его вклада в художественное конструирование Холокоста. Соответственно, я исследую траекторию движения предметов на основе их разнообразных отношений с людьми. Эта история повторного владения открывает новую тему в дискурсе постХолокоста.

В то же время для большей точности я пытаюсь очертить основные модели репрезентации, с помощью которых польские и польско-еврейские писатели передавали опыт взаимодействия с вещами, полученный во время или вскоре после Холокоста. Здесь важно дать краткий обзор этих основных, часто пересекающихся стратегий, которые я объединяю в несколько доминирующих парадигм: миметическую, метонимическую, агальматическую и трансформационную.

В большинстве свидетельств о Холокосте объекты воспринимаются как следы жестокого реализма – миметическая модель предполагает, что можно распознать историческую достоверность в представленной реальности. Хотя миметическая модель преобладает в моем обсуждении произведений Ежи Анджеевского и Тадеуша Боровского (главы 5 и 6 соответственно), она Пересекается с другими типами репрезентации и определяет одну из основных целей моего общего культурологического исследования.

В моем исследовании также используются тексты, в которых представленные предметы говорят о личности своих владельцев, проливают свет на разбитые жизни и указывают на алчные желания мародеров, – что превосходит строго миметическую функцию этих текстов. Я использую метонимическую модель репрезентации при толковании поэзии Владислава Шленгеля (глава 1), который взывает к человеческим судьбам через предметы и наоборот. Некоторые из его стихотворений настолько насыщены предметами (порой человеческое присутствие в них исчезает полностью), что их можно назвать «поэмами о предметах». Благодаря большим возможностям, заложенным в этой модели, метонимия широко распространена – почти вездесуща – в различных жанрах текста Холокоста как авторская стратегия, хотя она чаще выходит на первый план в послевоенной литературе, используемая для опосредования произошедшей человеческой трагедии.

С этими репрезентативными методами связано осквернение интимных частей тела и трупа в поисках золота и бриллиантов – ежедневная рутина в лагерях смерти. Хотя драгоценности прятали в других обычных и неприметных на вид емкостях и местах, которые тем не менее тщательно обыскивались, – все же человеческое тело так же часто становилось местом как сокрытия ценностей, так и насильственного обыска. Учитывая тот факт, что подобные обыски были широко распространенной практикой, имеющей первостепенное значение для истории объекта Холокоста, я называю механизм жажды материального и его сохранности агальматическим. Это слово, как и многие другие слова в том числе в английском языке, происходит от греческого agalma (‘сокровище’ или ‘слава’), обозначающего богато украшенные статуэтки богов, которые древние греки прятали и находили в маленьких ящичках, расположенных внутри скульптур уродливого Силена. Концептуализированный таким образом, поиск преступниками сокровищ позволяет мне обсудить трагическую и сложную судьбу одной жертвы – польско-еврейской поэтессы Зузанны Гинчанки, которая подверглась жесточайшему преследованию, вызванному как ее идентичностью, так и ее имуществом (глава 2). В книге я обсуждаю ее стихотворение-завещание, в котором рассказывается о том, как жадность ее преследователей заставила их убить ее и уничтожить ее вещи (диваны и подушки) в поисках якобы спрятанных в них сокровищ.

В большинстве повествований об объекте Холокоста убийство жертв сопровождается утилизацией их имущества и радикальной трансформацией/переработкой их тел в материальные блага, или человеческую сому, – парадигма, которую я определяю как трансформационную. Для более полного понимания этой практики я исследую нацистскую практику коммодификации и утилизации человеческих трупов на примере репортажа Зофьи Налковской (глава 3). Эти процессы выдвигают на первый план вопросы писательницы о соматическом непостоянстве и отходах, лишенных религиозного истолкования. Я продолжаю обсуждение трансформационной парадигмы на примере замечательных апокалиптических стихотворений Чеслава Милоша (глава 4), в которых он становится свидетелем разрушения Варшавского гетто и размышляет о посмертной судьбе человеческой сомы и ее разложении на фоне эсхатологических перспектив.

В этой книге предпринята попытка найти смысл прекариума, поскольку он обуславливал судьбу рукописей; меняющейся идентичности – как человеческой, так и неодушевленной; переработки предметов, включая человеческую сому, принадлежавшую к обесцененному материальному миру того времени; пепла и сохранения в нем соматических и, как следствие, духовных маркеров. Это полное нюансов творческое наследие объектов как текстов и текстов как объектов проливает тревожный и ни с чем не сравнимый свет на человеческие жизни. Своими изысканиями я пытаюсь восстановить это наследие в надежде хотя бы частично различить забытых умерших и восстановить живую связь между объектом и читателем.

O jouissance

Глава первая

Денди и еврейский хлам

И нет меня, нету, а там еще был я,

Где наша дорога свернула к застенку.

И в день покаяния, в день ли прощенья,

Быть может, откроют, отроют в защельи

Мой след, мой дневник, замурованный в стенку[25].

Чеслав Милош, «Поэтический трактат»

Нацистская военная экономика поддерживалась не только за счет производства, эксплуатации или грабежа, но и за счет подмены и замещения, которые принимали форму целого ряда эрзац-продуктов, дешевых подделок и несовершенных копий. Например, некачественный пищевой продукт из сахарной свеклы заменил мармелад, и его пресловутый неприятный вкус долго помнили после войны. Имитации настоящих продуктов были частью более масштабных процессов имитации и подмены, которые Казимеж Выка обобщил в выражении życie na niby, «жизнь как бы прожитая, жизнь не совсем прожитая» [Wyka 1982]. Подобное ощущение горечи можно встретить в выражении życie-ersatz, «эрзац-жизни» [Szlengel 1977:79], придуманном Владиславом Шленгелем, польско-еврейским поэтом (1914–1943), которому посвящена эта глава. Выражение точно описывает его существование в Варшавском гетто.

Это проникающее во все сферы жизни замещение имело параллель в области репрезентации Холокоста, главным образом в широком использовании метонимии и синекдохи. Когда объекты входили в рамки репрезентации, играя роль протагонистов и обозначая своих отсутствующих пользователей, они выполняли лишь одну роль из многих, доступных в метонимической парадигме. Парадоксально, но этот вход в сферу репрезентации наделял банальные вещи максимальной силой самосуществования.

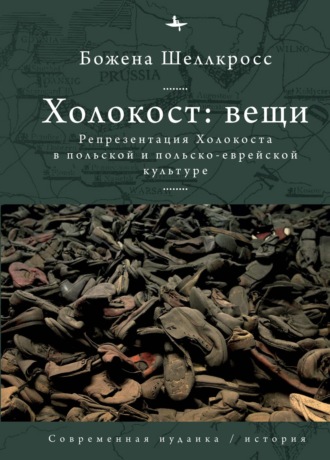

Вернемся к примеру с горой обуви в одном из концлагерей. Обычный предмет, пара обуви, вводит нас в мир Холокоста. Может вызвать удивление то, что обувь выполняет подобную функцию, но это именно так – шок, который она вызывает, связан с ее количеством. Более того, обувь сделала потрясающую «карьеру» благодаря литературной стратегии замещения. Хотя пара обуви – это всего лишь пара обуви, ее внутренняя часть – это перевернутый образ ступней, которые она защищает. Вместе со своими внешними особенностями эта обувь представляет собой тисненый «портрет» и, как следствие, метонимический образ человека, который, давно отсутствуя, оставил свой «след»[26]. Точно так же потертая поверхность инструмента содержит след руки, применявшей его при различных работах. Эти визуальные детали, запечатленные на поверхности вещей, заинтриговывают, ведь чем старше предмет, тем сложнее следы и текстура от правильного или неправильного его использования. Обычный карандаш, чемодан или перочинный нож могут отражать исторический процесс в целом.

Мысли о Холокосте часто рождаются при виде массы накопленных одинаковых мелких вещиц. Столь незаменимый предмет, как обувь, собираемая в лагерях как мусор, стала частью общего ряда вещей, которые регулярно становились темой текстов о Холокосте. Один из них, озаглавленный просто «Груда обуви», был написан на идиш поэтом Авраамом Суцкевером 17 января 1942 года в Виленском гетто. Пытаясь выйти за пределы собранной и неопределенной груды обуви, «увозимой», как это было «из Вильно в Берлин», он задает вопрос «вещественным героям» своего стихотворения об их владельцах – «где твои ноги?» или «где ребенок, ⁄ которому она [обувь] была впору?» [Sutzkever 1988: 493]. Так поэт подчеркивает насильственное отделение этих вещей от их владельцев, на гибель которых они указывают. Хотя стихотворение стремится персонализировать ботинки, туфли и сандалии в сентиментальной манере, в нем также сделана попытка развеять ощущение всеобъемлющей и хаотичной анонимности этой груды обуви. Подобное происходит с парой женских туфель, носимых в шабат, которые идентифицируются как принадлежащие матери поэта. Этот момент узнавания свидетельствует о ее смерти.

Текст, рассматриваемый как материальный объект, подвергается аналогичному механизму метонимии. Так произведение, представляя своего автора, подразумевает репрезентацию его личности и жизненного опыта. В контексте массового геноцида художественный текст попадает в сферу противоречия: одновременно он является свидетельством как смерти своего автора, так и своего собственного случайного спасения. Один эпизод из посмертных странствий Шленгеля достаточно показателен. После войны Рышард Барановский, житель городка Юзефув под Варшавой, нашел машинописную копию собрания стихов Шленгеля внутри столешницы старого раздвижного стола, предназначенного на слом. На собрании стихов рукой поэта была сделана надпись с датой «11.2.1943». Казалось, что это были одни из последних стихотворений Шленгеля, написанные им перед смертью. Позднее выяснилось, что это всего лишь перепечатка уже известных произведений, но тот факт, что они были сохранены, заставляет воссоздать апокрифическую историю и заполнить пробелы в биографии поэта и этих копий его произведений. Скорее всего, тот, у кого в руках оказались полученные от автора машинописные копии, не зная своей судьбы или опасаясь заложенного в них обвинительного послания, доверил драгоценный дар столу. Стол, как и все имущество, принадлежавшее евреям, прошел через собственные перипетии судьбы, прежде чем его существование едва не закончилось под топором Барановского. Сегодня эта машинописная копия вместе с другими архивными материалами, связанными с Шленгелем, хранится в архиве Еврейского исторического института в Варшаве[27]; ее завершившееся путешествие метонимически символизирует путь поэта.

Чтобы проанализировать изобразительную и поэтическую сторону предметных штудий Шленгеля, необходимо рассмотреть его стихи в нескольких перспективах, как антагонистических, так и наслаивающихся друг на друга. Эти стихи имеют дело с уличной грамматикой и дендизмом, jouissance и добровольной смертью, а также с малым и глобальным. Для поэта создание предметной картины еврейского мира внутри Варшавского гетто не было самоцелью, поскольку он никогда не был склонен к культу вещей. Тем не менее Шленгель обращается к предметности, чтобы придать слову о Холокосте наивысшую степень текстуальной осязаемости и исторической актуальности. При написании в поэтической форме истории гетто он старался говорить исключительно о конкретном моменте и месте, неумолимом hic et nunс. С этой целью поэт модифицировал и расширил проверенный временем прием метонимии, позволяющий ему сопоставить небольшие предметы с масштабностью происходящего. Поэтический проект Шленгеля усиливает ощущение того, как разрушается повседневная жизнь, что проявляется во множестве бытовых деталей. Сопоставляя малое и большое, даже глобальное, поэт указывает на главное, хотя и отсутствующее, действующее лицо процесса: непредставленную или лишь косвенно представленную человеческую фигуру или уменьшающееся человеческое присутствие. Вопреки формалистскому мнению, что метонимия передает осязаемое и конкретное через абстрактное[28], метонимия Шленгеля передает конкретное через что-то еще более конкретное. Он разрабатывает язык предметов, который по своей точности и конкретике раскрывает исторические события как в коллективной, так и в индивидуальной перспективе. Этот язык выявляет близость или тесную связь между обеими точками зрения. Этот метод, при котором корреляции осуществляются особым образом, а физический объект выступает в роли пользователя, в конечном итоге усиливает замещающую логику литературы о Холокосте.

Рассмотрим тиртейскую поэзию Шленгеля из сборника «Kontratak. Wiersze z dni ostatnich. Tomik trzeci. Luty 1943» («Контратака. Стихи последних дней. Том третий. Февраль 1943»). Сборник был написан в Варшаве во время первой волны сопротивления нацистам, желающим ликвидировать гетто. Сборник дает понимание того, насколько хорошо Шленгель был знаком с поэзией польской поэтической группы «Скамандр» («Skamander») и ее неотрадиционным пониманием формы. Конкретность названия указывает на манеру датировать стихи по месяцам, дням и даже часам – частая практика среди «пишущих в гетто», по выражению Дэвида Роскиса. Указывая дату выхода тома в подзаголовке, Шленгель стремился создать впечатление непосредственности и сиюминутности происходящего для внимательного читательского взгляда – ощущение, характерное для его поэтической хроники, дающей представление о самых последних событиях в гетто. Несмотря на точную дату, совпадающую с конкретным историческим событием, подзаголовок тома создает иной, несколько пророческий эффект, а именно: предполагает, что эти стихи могут быть последними для поэта и, следовательно, последними, написанными в Варшавском гетто, в тот момент обреченном на уничтожение. На самом деле предчувствие Шленгеля о том, что гетто будет полностью стерто с лица земли, сбылось лишь спустя два месяца.

Поэтический проект Шленгеля в последние месяцы его жизни носит одновременно личный и универсальный характер, драматизируя роль отдельных предметов в водовороте истории. Эти стихи, написанные с сентября 1942 года до смерти поэта в апреле 1943-го, относятся к его наиболее зрелым произведениям, превращая голос бывшего артиста кабаре в мрачный крик отчаяния. Художественный метод, который поэт использует, чтобы показать хронику гибели евреев Варшавы и оплакать ее, принес ему после войны почетное звание «певца Варшавского гетто». Это звание дано теми, кто не испытывает страха перед пафосом, столь чуждым самому Шленгелю, по большей части служившему музе легкого жанра. До войны он писал сатирические и шуточные стихи, а также песни для кабаре, одна из которых, «Tango Notturno» («Танго ноктюрн»), стала хитом. Но описываемые им события, впоследствии названные Холокостом, резко омрачили тональность его лирики. К таким стихотворениям относятся тексты из сборника «Со czytałem umarłym. Wiersze getta warszawskiego» («Что я читал мертвым. Стихи Варшавского гетто»)[29], в которых описаны ужасы повседневной жизни в гетто, выражена скорбь по поводу растущей изоляции поэта и его уверенность в смерти.

Шленгель стал известен благодаря своим подробным описаниям различных методов насилия и вызываемых ими страданий. Для Ирены Мачиевской, высоко оценивающей его поэзию, «это скорее документы, чем художественные произведения» [Macie-jewska 1977:27]. Всегда полные конкретики, поэтические заметки Шленгеля в сборнике «Что я читал мертвым» также рассказывают о том, как изобретательно и успешно обезумевшие люди строили укрытия в гетто[30]. Бункер становится символом их неугасимого желания выжить: «Свозится цемент, кирпичи, в ночи стук молотков и мотыг. Откачивают воду, делают подземные колодцы. Убежища. Мания, спешка, неврозы в сердце Варшавского гетто»[31][Szlengel 1977: 49]. Слово «гетто» было запрещено нацистами, которые разрешали использовать только описательный термин «dzielnica zamknięta» («закрытый район»), но поэт пренебрегает наложенными цензурой ограничениями и не жалеет слов, чтобы назвать гетто своим именем.

свет, подземные кабели, прокладывание проходов,

снова кирпичи, шнур, песчаная пыль… Много пыли… Пыль…

Нары, койки. Провизия на месяцы вперед [Szlengel 1977:50].

Эти ловко замаскированные убежища, туннели, подвалы и норы, которые Фрида В. Аарон образно называет «архитектурой отчаяния» [Aaron 1990: 100], были ответом на «ликвидацию» гетто. Люди переселялись из помещений над землей в новые убежища под землей. Возведение бункеров давало их строителям надежду, в то время как для преследователей эти укрытия были демонстрацией подрывной деятельности евреев. Для Шленгеля, несмотря на его восхищение изобретательностью и стойкостью жителей гетто, они были свидетельством унизительного образа жизни, оскорблявшего его. Осужденные вели атавистическое норное существование кротов[32], лишенных элементарных удобств. К примеру, в эти тесные помещения они брали лишь самую необходимую утварь: кастрюли или кое-какие постельные принадлежности. Люди были вынуждены действовать в рамках новых условий, лишенных привычных им достижений цивилизации. В этом описании поэт предвосхитил важное направление в дискурсе о Холокосте, согласно которому нацистские деяния понимаются в качестве новой формы атаки против цивилизации, – в данном случае результат атаки принудителен исключительно для евреев[33]:

Вычеркнуто существование электричества, водоснабжения, всего. Двадцать веков вычеркнуто плетью эсэсовца. Пещерная эпоха. Масляные лампы. Деревенские колодцы. Долгая ночь. Люди возвращаются под землю [Szlengel 1977: 50].

Подчеркивая как эту, так и более ранние стадии регресса, Шленгель выделил некоторые предметы – свидетели прежнего порядка вещей и другого образа жизни: дверной звонок, окно, телефон, которые в довоенные годы воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Несколько стихотворений построены вокруг этой материальной повседневности, потому что именно такие, отнюдь не возвышенные, поэтические темы представляли прошлую жизнь, которой Шленгель хотел придать сентиментальный характер. Для этого поэт обратился к другому виду искусства – живописи жанра натюрморта, создав, пожалуй, самую выразительную из всех своих предметных конфигураций.

Сегодня к литературе, созданной после Холокоста и отличающейся утонченной эстетикой, начинают относиться с подозрением, как будто эстетизация – это что-то неподобающее. Шленгель, как и многие его современники, демонстративно действовал вне этих ограничений. Ирена Мачеевская с восхищением писала об используемом им широком диапазоне поэтических форм и художественных средств. Хотя Мачеевская и не опасалась, что сравнение текста и изображения может выйти за рамки этики филолога, пережившего Холокост, она все же не касалась эстетизации переноса Шленгелем жанра натюрморта в текстовую сферу. Живописный жанр соответствовал поэтическому проекту Шленгеля, дополняя метонимическую форму и держа под контролем одну из ее основных характеристик – исключение человеческого присутствия. Это суть жанра, требующего, чтобы натюрморт в первую очередь состоял из так или иначе искусственно сгруппированных неодушевленных предметов [Sterling 1981].

В иное время и при других обстоятельствах подобная визуальная чувствительность поэта к миру конкретных, повседневных предметов могла бы указывать на процветающую стабильность и порядок мира или даже на его красоту. В противоположность этому Шленгель выбрал жанр натюрморта, чтобы поведать об обнищавшем мире, в котором была уничтожена жизнь. Вуайеристский взгляд на интерьеры домов после проведения нацистами акции выхватывает разные говорящие сами за себя черты путем наблюдения и перечисления выброшенных вещей:

В оставленных квартирах

брошенные узлы,

костюмы и одеяла,

и тарелки, и табуретки,

все еще тлеет огонь,

лежат праздные ложки,

брошенные в спешке фото семьи…[34] [Szlengel 1977: 127]

Любой голландский натюрморт, изображающий беспорядок, например, стол после пиршества или интерьер после слишком веселой ночи[35], имел бы некоторые общие черты с изображениями, представленными Шленгелем: полупустой стакан, открытая книга, выброшенная посуда. Очевидно, что недостаток человеческого присутствия в пространстве натюрмортов Шленгеля указывает на иную, противоречащую здравому смыслу историю этих изображений, что согласуется с концепцией Мике Баль о нарушении нормальности разоренного домашнего очага, обитатели которого только что отправились в свой последний путь. Поэт передает пафос ухода людей только с помощью предположений, отсылая к разбросанным предметам – очевидцам внезапно произошедшего. Таким образом ему удается передать застывшими, даже более того – мертвыми эти предполагаемые и не запечатленные события[36]. Композиции Шленгеля, изображающие пустые домашние интерьеры после акции, придают двойной смысл смерти и разрушениям: первый относится к убитым людям, а второй напоминает о бесполезных вещах. Только метонимическая многозначность остатков разрушенного не позволяет полностью стереть повседневное присутствие человека.

Шленгель использует предметы, чтобы рассказать об искалеченной и нарушенной жизни их владельцев, из которой они были вырваны. На фоне крайней бедности и бесправия синекдоха столь же скупо входит в рамки поэтического текста. Например, в стихотворении «Pomnik» («Памятник») обыденная кухонная утварь, одна кастрюля, возвышается до роли надгробия и памятника еврейской женщине. Эта единственная материальная вещь – все, что осталось после того, как ее, хозяйку дома и мать, отправили умирать в лагерь. Напоминающее простые натюрморты художников XX века изображение минималистично и сдержанно в своем реализме, представляющем «холодную и мертвую ее кастрюлю»[37]. Хранящий личную историю женщины, этот повседневный предмет свидетельствует о ее прошлом присутствии, ее ушедшем прикосновении и о бытовом использовании, которое, как следует из вышеизложенного, придало ему дополнительное значение по сравнению с его изначальной функцией. Хотя наложение дихотомии жизнь – смерть на материальную полярность тепло – холод нельзя считать оригинальным, все же кастрюля как одиночный материальный знак не является абстракцией. В данном случае вещь обретает символическое значение, поскольку Шленгель наделяет предмет, который при жизни женщины имел в себе лишь потребительскую цену, ценностью памяти о человеке. В финальных строках поэт, известный ранее своими остротами, переосмысляет все стихотворение, чтобы превратить его в дань памяти и уважения к погибшей[38]. Наделяя двойным смыслом предмет, он придает памяти об умершей женщине пафосное звучание.

В предметном языке поэзии Шленгеля переход от единичного предмета к множеству указывает на нарушенное равновесие или возникающую угрозу. Согласно этой стратегии, противопоставление единичного предмета массе вещей функционирует как исключение из правил. Предметы приобретают черты исключительности, поскольку их сопоставили с неопределенным изобилием неопределенных предметов, что демонстрирует основную дихотомию шаткого состояния еврейской общины. «Rzeczy» («Вещи») – поэтическое исследование постепенного отчуждения и гибели – усиливает эту логику и вместе с ней метонимический принцип изображения.

С исторической точки зрения стихотворение отображает несколько этапов развития событий, когда территория и границы Варшавского гетто пересматривались и неуклонно сокращались в соответствии с требованиями нацистов. Стихотворение фокусируется на результатах этих перемен, то есть на принудительном переселении еврейского населения в гетто и его неоднократном перемещении в ограниченном пространстве с одной улицы на другую, из квартир в отдельные комнаты. Эти перемещения представлены как несколько материальных событий, в которых предметы, словно переносимые невидимыми руками, подразумевают исчезновение их законных владельцев. Количественная логика стихотворения включает в себя повторяемость и ее внезапный обрыв: каждый раз, когда евреям приказывали переехать, они брали с собой все меньше вещей; кроме того, все, что оставалось в их распоряжении, теряло в объеме и ценности[39]:

С улиц Хожа и Вспульна, и Маршалковска

ехали телеги… еврейские телеги…

мебель, столы и стулья,

саквояжи и свертки,

сундуки, шкатулки, пеленки,

костюмы, портреты,

одеяла, кастрюли, ковры

и со стен портьеры.

Вишневка, горшки, горшочки,

рюмки, подносы,

чайнички, книжки и безделушки,

все едет с улицы Хожа на улицу Слизка

[Szlengel 1977: 125] [40].

«Вещи» – это квинтэссенция стихотворения-вещи, Dinggedichte Рильке, лишенного человеческого присутствия, саркастически названного «zgraja ponura» («понурая куча»); используя метонимию, поэт рассказывает о процессе постепенного уничтожения жителей гетто. Доминирующие в длинном стихотворении предметы попадают в противоречивый ритм: они как бы увеличиваются в размерах по мере уменьшения их количества[41]. Объединяемые раз за разом во все более скудное и утилитарное хаотичное целое, эти вещи, собранные заново, указывают на свое изначальное состояние, изменившееся с началом оккупации[42]. Обращение Шленгеля к перечислению, давней фигуре речи, определяет это деление и впоследствии подчеркивает категоризацию вещей. С другой стороны, перечисление – это троп, предполагающий некоторую степень упорядочивания, поскольку разделить объекты означает навести определенный порядок. Троп упорядочивания/деления зависит от перечисления, то есть от приобретения контроля над тем, что в основе своей неупорядочено. Такое манипулирование вещами через перечисление, наблюдаемое в «Вещах», восстанавливает, как и в других текстах о Холокосте, важность объектов в проецировании анонимной человеческой смерти[43].

Неумолимая логика вычитания структурирует перечисления отброшенного; в конечном счете забирается даже последний малейший предмет, а вместе с ним – и жизнь последнего еврея. Шленгель доводит свою драматургию до нулевой точки, в которой не остается ничего, кроме таблетки, которой можно убить себя. Что поэт намеренно опускает из репрезентации, так это последний толчок со стороны нацистов, благодаря которому материальные ценности были сокращены до онтологического нуля. Вместо этого он представляет себе мстительное возвращение оживших предметов еврейского имущества: их появление, окрашенное восстановительной силой справедливости, завершает стихотворение.