Анна Всеволодова

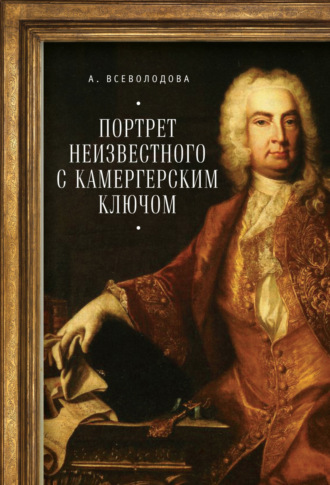

Портрет неизвестного с камергерским ключом

© А. Всеволодова, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

* * *

«По мне, душа моя и честь, милее, чем весь свет».

А. П. Волынской

Часть I

Лет за тридцать до «французского года» в нескольких верстах к югу от Царицына на берегу реки, ещё можно было видеть ветхий деревянный дом, старость которого никто не хотел, или не имел средств покоить. Скоро он был сломан. В месте, на котором находился фундамент его, вырыт был грот, называвшийся «Le berceau de mon pere»[1], а кругом раскинулся парк, долженствующий обрамлять стены нового каменного жилья. Хозяин его, сын прежнего владельца усадьбы, капрала Фрола Кущина, павшего в битве при реке Ларге, любил прохаживаться тут, или делаться гостем грота, и, сиживая на мху, покрывающем каменные ступени его, уноситься мыслями Бог весть куда. Если бы мы могли заглянуть в них, то увидели бы ту же равнину и ту же реку, что и сейчас расстилаются перед его глазами, но заметенные снегом. Дремлющая в лучах февральского заката деревенька, дымится стелящимися по крышам клубами пара – дело к ростепели. Господский дом на взгорке ничем почти не отличен от изб, разве крыт затейливей. От него, по расчищенной от снега дорожке, идут двое – брат и сестра – Фрол и Наталия, или, как она прозывается между домашними, Налия, и даже еще проще – Налли.

Фрол глядится настоящим богатырем, высок, широк в кости, боек в лице и движениях. Если бы мог он поделиться с сестрой своей кипучей кровью, ярким румянцем и всею крепостью, он отдал бы ей часть сих достоинств, которых стало бы у него еще на десятерых. Но это невозможно, и несмотря на привязанность брата, Налли, хотя никто не мог отнять у неё право именоваться красавицей, с первых глаз кажется таковою только на морозе. В другое время лицо её бледно и ничуть не напоминает о Флоре.

Не личит оно также ни Венере, ни Психее, ибо для того в нём недостаёт девичьего лукавства, или невинного простодушия. Напротив, в свои осьмнадцать лет, оно уже как будто несёт печать пережитого страдания, подвига, мрачной тайны. Или это только предчувствие их? Одно очевидно – никакою жительницей Олимпа не могла бы Налли представиться на машкараде, но в образе Лукреции, Юдифи или Орлеанской девы преуспела бы быть похваляемою. Хотя в лице её нет ничего мужественного, она весьма походит на отца своего. В бою под Данцигом в 1734 году, посреди дерзновенных подвигов своих, получил он русское дворянство и смертельную рану. Живым ещё, заботами своего денщика и, пленённого им француза де Форса, привезён был в родной дом, где скоро умер.

На руках вдовы – Елизаветы Алексеевны Кущиной – осталось двое детей и девять дворов, пожалованной деревеньки. Де Форс был оставлен в доме для обучения Фрола «всем наукам», и сперва очень тосковал по своему отечеству. Однако, когда ученику его сравнялось 16 лет (он был двумя годами младше сестры), и де Форсу представилась возможность покинуть семейство Кущиных, он выразил желание остаться на месте своём, говоря, что совесть не позволяет ему бросить неконченым труд.

Слова эти относились к успехам Фрола и были совершенно справедливы, ибо в отличии от своей сестры, он не проявлял «ко всем наукам» ни малейшего интереса. Повествования о сципионовых войнах, французской грамматике или действиях с дробями производили в нём равную неприязнь. Заметя, что сестра с любопытством, а иногда, и с увлечением, слушает де Форса, лукавый ученик убедил её исполнять за него всю письменную часть урока, с тем чтобы похваляться им перед родительницей и избегнуть несносного труда. Молчание о сем обстоятельстве де Форса было куплено путем молений со стороны обоих его учеников, и кроме того, угрозой, со стороны Фрола, сделать жизнь учителя в доме несносною. Обязанность до самой старости подписываться «недорослем Кущиным» гораздо менее пугала Фрола, чем предстоящая служба, и он ежедневно клал по десять поклонов перед образом, моля провидение избавить его оной беды. Между тем, шаги её всё приближались, и нынешнею весною положено было хлопотать перед старым начальником героя Кущина, о зачислении сына его, столь разнившегося с отцом в честолюбии, в полк.

Об этой то печальной перемене в судьбе их говорили брат с сестрой идя об руку к реке.

– Ужели расстанусь с тобою, Фрол? – говорила Налли, – как тягостны станут мне пустые твои комнаты и пустые мои дни. Одно станет утешением мне – ты вернёшься офицером со шпагою и, если Богу угодно будет, кавалером российского ордена.

– А меня так ничто утешить не может, как представлю вставание затемно, умывание из обледенелой кадушки, чечевичную кашу да муштру.

– Фрол, подумай, ты получишь прекрасный мундир, парик, пудру для него, белила для лица, кожаный чёрный шнурок для косы! Быть может для иных всё это и безделица, но при наших средствах – уже щегольство!

– Ах, Налли, ты говоришь, как девица!

– Но, милый Фрол, я и есть всего только девица.

– Для того-то соображения о щегольских нарядах кажутся превосходными тебе одной, а мне – не в малой степени. Но вернёмся домой, ты верно успела озябнуть, а воздух становится сырым.

– Ещё немного, Фрол. Мы почти вышли к реке, дай я погляжу не неё. Быть может уже скоро она утратит всю свою красоту, почернеет и растрескается.

Они сделали ещё несколько шагов и очутились над прекрасною, залитою последними красными лучами солнца и занесённою снегом, сверкающей гладью. Лес, стоящий вдалеке на противоположном берегу, совершенно погрузился уже во мрак и кидал на угасающую равнину фантастическую тень. Грань между умиравшим днём и длинною зимнею ночью наполняла живое воображение Налли необыкновенным волнением.

– Смотри Фрол, – говорила она, указывая на тающее пространство света над лежащим за рекою полем, – кажется на нас опускается длань Юпитера или покрывает крыло Феникса. Нам уже не выйти из мрака такими как мы ступили под него. Каждый, вдохнувший его, очарован будет и забудет всё, что окружало его прежде, всё что привык считать родным и любезным.

– Коли была б у нас заведена псарня, я бы бил на этом поле русаков, – отвечал ей брат, – идём домой Налли.

– Ещё мгновение, – просила она, – сейчас угаснет последний луч, и прозвучит голос «кто вы, дерзающие видеть величие лица моего?»

Ответом ей был отдаленный шум, который, разносясь над безмолвной рекой, всё приближался, пока наконец не показался несущийся длинный поезд. Впереди виднелись силуэты всадников, за ними четверка коней влекла возок, далее следовали несколько саней с поклажей, двое верховых замыкали весь поезд.

– Знатные кони, – сказал Фрол, провожая глазами первых всадников.

В то же мгновение послышался треск, лёд проломился и возок оказался до половины погружён в крошащиеся круг него плиты. Черная вода залила края полыньи.

– Фрол, – вскричала Налли, – они погибнут! Что делать нам?

Голос её потонул в крике, поднятом людьми на реке. Кони, счастливо успевшие ступить на прочный лёд, не давали возку погрузиться в воду, тщась вытащить его за собой. Люди суетились кругом, помогая им.

– Руби ремни, пожитки – под лёд! – приказал один из них, по-видимому старший над остальными. Несколькими ударами сундуки, занимавшие назади возка место форейторов, отделены были он него и с тяжелым всплеском ушли в воду. Кони тотчас вынесли возок на твёрдое место, люди распахнули дверцы его, и из них с плачем показалась отроковица, укутанная в шубу с капюшоном.

– Полно, Машенька, – сказал ей, выбираясь следом, статный человек в парике вместо шляпы, лица которого, как и лица Машеньки за опустившейся темнотою Налли и Фрол не могли разглядеть, – посмотри на сестру. Ведь она такая же девица, как и ты, но не плачет.

– Батюшка, Анна не девица вовсе, а такой же генерал, как и вы, – отвечала Машенька.

Генерал-девица рассмеялась, показывая, что ей приятно это замечание.

– Петенька, сердце мое, что с тобою? – воскликнул их отец, сжимая в объятьях мальчика годов девяти на вид, который, кажется, более прочих путешественников пострадал от несчастного происшествия.

Тот ни слова не отвечал, и если бы генерал не схватил его на руки, верно упал бы на лёд, лишившись чувств.

– Родионов, долго мне ждать огня?! – крикнул отец отрока, – где жаровня?!

– Ваше превосходительство, жаровня была связана с погребцом и теперь на дне сей реки, – отвечала высокая худая фигура, лиц уже совершенно разглядеть нельзя было.

– Я не повезу детей в обледенелом возке, – воскликнул генерал, – разведать жильё поблизости, а пока – на берег всё что может гореть.

– Я побегу домой предупредить, а ты – проводи их, – шепнула Налли брату и бросилась по тропинке от реки. Необычайный прилив сил заставил пробежать расстояние, отделявшее её от дома, гораздо скорее, чем могла она ожидать от себя. В то же время, во всем существе своем, она чувствовала наступление небывалой тишины. Она удивлялась этому странному ощущению, несхожему ни с чем, испытанным прежде, и не знала к чему отнести его – очарованию заката или испуге за жизни путешественников.

Дома уже собирались ложиться и не сразу взяли в толк, из обрывочных её речей, в чём состоит дело. Когда пострадавшее семейство вошло в горницу, скупо освещенною двумя свечами, лежанка только начинала нагреваться, а самовар – закипать.

Родионов снял с вошедших шубы и Налли, глядевшая на них из боковушки Фрола, зажмурилась от блеска штофных и парчовых платьев. Вокруг дочерей генерала хлопотали их девушки, предлагая горячее молоко с пшеничным хлебом, в то время как сам он, посадив сына на лежанку, с тревогой вглядывался в побледневшие черты его. Они в точности повторяли отменную красоту лица родителя, но, если у последнего она непрестанно оживлялась бодрым и кипучим движением натуры, у первого будто оставалась затуманенной выражением печальной терпеливости.

– Не хочешь ли чего-нибудь откушать, друг мой?

– Нет, батюшка.

Но отец, видимо, ожидал подобного ответа и не хотел брать его в расчёт.

– Родионов, – крикнул он в сени, – ты здесь?

Родионов явился.

– Что у нас осталось для Петра Артемьича? Ужели всё потонуло с погребцом?

– Потонуло, ваше превосходительство. Но я распорядился, и хозяйка сейчас принесёт, что успела собрать к ужину.

– А жир барсучий, чтоб Петра Артемьича растирать, спрашивал?

– Простите, запамятовал.

– Если б знал каково иметь сына, так не запамятовал бы! Коли заболею или умру, так и ему, несчастному, в гроб ложиться?! Никакого попечения ни в ком найти нельзя.

В это время Елизавета Алексеевна, с подносом, украшенном тарелкою с дымящейся ещё репою и яичницей, явилась позади Налли.

– Матушка, позвольте мне, – прошептала она и, выхватив поднос, предстала перед Петром Артемьевичем. Тот с недоумением поглядел в блюдо.

– Батюшка, это артишоки? – спросил он, нерешительно берясь за вилку и пробуя кушанье.

Заметно было, что проглотить его стоило отроку некоторого усилия, он положил вилку обратно.

– Батюшка, я сыт, позвольте мне спать ложиться.

– Родионов, неси постелю Петра Артемьевича.

Родионов вышел. Налли продолжала стоять перед гостями, не замечавшими её. Ей хотелось заговорить, она составляла в уме своём французские и русские фразы, одну любезней и остроумней другой, и каждая казалась ей неудачною.

– Благодарю, любезная девица, – проговорил генерал, поглядев в её сторону с тем выражением, с каким обычно мы смотрим на случайного прохожего, с которым желаем поскорее разойтись на узкой дороге и который при нашем намерении сделать ему путь свободным, совершает неловкое движение в ту же сторону и не пускает нас.

Налли присела, досадуя на уроки де Форса, нисколько не сделавшие её искусною в этом умении, и выйдя из горницы, нашла его сразу за дверью. Глаза их встретились.

– Вы думаете, сударь, мне не мудрено, опасность, в глазах моих бывшую, ни во что вменить? – проговорила Налли, хотя де Форс не сделал никакого замечания или вопроса, – может для вас недовольно стать свидетелем гибели человеческой, чтобы быть взволновану, ибо вы солдат. Но я впервые сегодня едва избежала горестной сей картины и не могла остаться совершенно невозмутимою.

На том день кончился, если не считать того, что Налли бегала в людскую и на конюшню, где успела разузнать, что гость их – казанский губернатор Волынской, ехавший в столицу к новой должности. Ей непременно хотелось заговорить с ним, и она во всю ночь занята была придумыванием слов к тому пригодных, заснув только перед рассветом. На утро Налли пришлось убедиться в бесплодности своего ночного труда – губернатор с людьми своими покинул их затемно, напуганный жаром, приключившемся с сыном и не отважившийся задерживаться вдали от врачебной помощи.

– До Москвы тридцати вёрст не будет, – говорил Фрол, – нынче же до лекарей доберутся. Ты бы видела, сестрица, что во всю ночь люди с возком делали. Сушили и огнём, и сеном, а потом вместо жаровни положили в него раскалённых каменьев. Губернатор прегордый – не с кем не хотел слова сказать. Матушке на прощанье и головой не кивнул. Человек его сунул мне два рубля – и вся честь.

– Что значит «моменто мори»? – перебила его Налли.

– Об этом у де Форса наведайся, а что в том за нужда?

– А видел на руке его золотой перстень? По нему чёрной финифтью писано «моменто мори». Латинская литера.

С того дня Налли открыла в себе действие жизни новой, отличавшейся от прежней так же, как ярко залитый полуденным солнцем величественный пейзаж, отличается от его слабого отображения, сделанного на холсте. Сила этой новой жизни была столь значительна и достоверна, что всё прежнее казалось теперь вовсе не сущим. Позабыты радости, горести, привязанности, все обстоятельства, как если бы они никогда не имели к ней отношения. Нет более прежней Налли, на место ее – иная, вызванная к жизни казанским губернатором. Он один наполняет ей весь зримый мир, и – больше его. Обладая от природы мечтательной душой, Налли не раз увлекалась теми, с кем провидению угодно было предоставить ей повстречаться: кузеном Арсением, несколько раз в году посещавшим их, диаконом сельской церкви, поразившем её красотою голоса и косы, виденным однажды гардемарином, гостившим у соседа, так что, в свои осьмнадцать лет, имела некоторое представление о сердечных тайнах. В них приходилось ей неоднократно признаваться на духу, ибо главное их содержание состояло в тщеславной приятности покорять взоры и сердца. Первое и главное отличие новой любви от прежних заключалось в том, что она не имела решительно ничего пригодного к покаянию. Если бы Налли постаралась определить своё чувство при помощи слов человеческих, то она назвала бы его жаждой блага для своего предмета. Мысль о нём навсегда соединилась в душе её с молением о его временном и вечном блаженстве, славе и чести, об избежание малейшей скорби, о счастье всех любезных его сердцу. Никогда какие-либо притязания на ответное чувство не волновали её души, она ничего не искала. Хотя любовь эта наполняла непрестанно душу Налли радостию, она часто плакала. Слезы эти были того рода, которые появляются на глазах наших при слышании о благороднейших подвигах древних героев или звуках прекраснейшей музыки. Однако, став из редких гостей завсегдатаями, они быстро истончают материю земной натуры. Потеряв интерес ко всякой деятельности, и только в молитве находя возможность быть полезной Волынскому, Налли часы проводила перед киотом.

Разумеется, такое состояние единственной дочери не могло не пугать Елизавету Алексеевну, и она обратилась к доктору. Последний нашёл у Налли начинавшуюся чахотку и посоветовал смену обстановки. Де Форс плакал, Фрол заявил, что от сестрицы никуда не поедет, покуда она не станет совершенно здоровою, девичья (состоявшая, впрочем, из трёх персон) оплакивала потихоньку чахоточную барышню, когда случилось происшествие, решительно изменившее весь ход событий.

Дело происходило за завтраком. Де Форс читал вслух нумер «Придворного календаря» и коснулся опубликованного перечня чиновников (или как по-старинке называла их Елизавета Алексеевна – стряпчих) представленных к наградам. Некоторый же, особенно удачливый, был из секретарей какого-то губернатора пожалован прямо в камергеры.

– Вот бы нашему Фролу такая фортуна! – воскликнула вдруг Налли. Хотя все сидящие за столом, и более других сам Фрол, знали о том, сколь мало он подаёт надежд к подобной «фортуне», никто не только ни слова не возразил, но приметя, необычайное для последнего времени волнение в голосе Налли, тотчас подхватили её мысль.

– Certes. Sans doute, cela serait ainsi![2] —вскричал де Форс.

– Ты всегда угадаешь, Налли, – подтвердила Елизавета Алексеевна.

– Твоими бы устами, да мёд пить, – заметил Фрол.

Налли едва дождавшись окончания чаепития, схватила брата за руку и утащила в свою светлицу.

– Фролушка, хочешь в службу не идти? – вкрадчиво спросила она, затворив двери.

– Вестимо хочу, только как не идти?

– Позволь мне вместе тебя.

– Тебе? – как Фрол не стремился не перечить больной сестрице, он не сдержался и фыркнул, – солдатом, как на святках, обрядишься?

Налли рассмеялась.

– Какой из меня солдат, братец? А слыхал ли нынче про секретаря? Найду себе патрона в столице. Ты, Фролушка, сегодня же маменьке объяви, что едешь в Петербург искать патрона и идёшь к нему секретарём, а меня берёшь с собою, не то, в углу сидя, и впрямь чахотка пристанет. А там обряжусь кавалером и явлюсь Фролом Александровичем Кущиным, ведь и паспорт в исправности. Буду жалованье получать, а ты станешь его тратить и веселиться. Согласись, любезный братец!

В те годы подобные честолюбивые предприятия были не в новость. Не окончивший обучение студент Эрнест Иоганн после нескольких неудачных попыток обрести патрона, нашёл в графе Бестужеве исполнение своих стремлений, и дорогу к русскому двору и герцогству Курляндскому. В дома вельмож представлялись молодые и не слишком люди, рекомендуя себя в клиенты. Нередко они оставались на тот или другой срок при патроне, а иногда входили в силу. Сотни юношей мечтали сократить путь свой по табелю рангов.

План Налли угадать не хитро. Ум девицы, когда бывает подстрекаем желанием сердца, храбрее гвардейца, только получившего шпагу, острее её. На проказы Фрола уговаривать долго не приходилось и ради избежания проклятой должности он скоро на всё согласился. Тем же днём они решительно приступили к Елизавете Алексеевне. Та поначалу пугалась мысли отпустить Налли, но Фрол наотрез отказался с нею расстаться и напомнил о рекомендованной «смене обстановки». Налли плакала, становилась на колени, а когда это не помогло, и Елизавета Алексеевна хотела было окончить разговор тем, что «подумает», объявила, что умрёт прежде, чем «маменька додумать успеет». Елизавета Алексеевна также расплакалась, сняла со стены образ и благословила в «путешествие» обоих детей своих.

– Вели, сын, и де Форсу собираться – на что он мне одной, только лишний рот, а для сестрицы кого же снарядить? Лукерья уж больно стара, хоть в няньках жила и Налли к ней привычна. Разве Фёклу?

– Воля ваша, матушка, а Фёклу не возьму – всего одна у вас. И зачем мне девица? Сызмальства сама, как люди говорят «обиваю вкруг себя росу», – возразила Налли.

– Не придумаю, как же теперь с письмом к Кириллу Филипповичу – начальнику батюшкину быть?

– Я, матушка, теперь чувствую такое расположение, что иначе как в секретарях служить не могу. А Кириллу Филипповичу только удовольствие сделаете, коли хлопотать обо мне не требуется.

– Климат в столице дурён – большего вреда Налли не сделал бы.

– Будет вам, матушка. Из чего эти ваши страхи? – отвечал Фрол и условившись писать всякую неделю, положили собираться в дорогу.

При иных обстоятельствах, Налли поражена была бы разлукою с родным жильём и матерью. Теперь, совершенно пленённая любезным образом Волынского, нисколько не растрогалась предстоящею переменой, и с плохо скрываемым нетерпением, следила за приближением её. Елизавета Алексеевна не могла о том не досадовать, втайне горюя о потере обоих детей для семейного очага. Налли видела грусть матери, желала разделить её с ней, и не могла. Вся душа её охвачена была упоением от одной мысли снова увидать мимолётного их гостя.

Наконец отслужен был молебен, кибитка уложена. Де Форс сел за кучера.

– Береги сестрицу, Фролушка – одна она у тебя, – со слезами просила Елизавета Алексеевна, крестя Налли, – Сам служи хорошенько, как твой батюшка покойный служил.

– Не печальтесь, матушка, – отвечал тот, – ещё много довольны останетесь моей службою.

– Матушка, благословите меня снова, – просила Налли, целуя крестящую её руку.

Последние объятия, и кибитка тронулась.

Молодая трава там и тут пробивалась из земли. Дорога, не совершенно ещё сухая, уже не столько была трудна, и не много грязных комьев налепляла на вертевшиеся колёса.

– Смотри, братец, – крикнула Налли, указывая на жаворонка, дрожавшего высоко в небе.

Вот скрылась из виду знакомая деревенька, река, роща. Дорога пошла под изволок. Фрол и Налли спрыгнули на землю, де Форс последовал их примеру. Как ни мало желала того Налли, чтобы заручиться необходимой поддержкой своих спутников, она должна была приоткрыть отчасти свою тайну, объявив, что намерена искать патрона только в Волынском. Как она того и ждала новость эта произвела на них впечатление совершенно различное. Фрол от души смеялся, забавляясь мыслью о предстоящем машкараде. Де Форс, напротив, видел во всём одну угрозу её благополучию, которому в опасности оказаться должно, едва Налли решится переступить порог дома Волынского.

– Знаете ли, сударыня, каков конец может произойти сему делу? – воскликнул де Форс, в страшной горести, исчерпав все другие доводы против плана Налли, – патрон проникнет в тайну вашу, а потом, наградив серьгами в двадцать рублей, выпроводит вон со словами «благодарю, любезная девица», как он уже поступил, напутствуя ваши заботы о том, чтоб сын его отведал репы.

– Твои мысли достойны Селадона[3], – отвечала Налли с презрением.

– Что ты врёшь? – кинулся Фрол на француза, более всего опасаясь, чтобы Налли не передумала избавить его от службы, – секретарям серёг не дарят. Ничего не видя, уже ты каркаешь.

– Сударь, покой Натальи Александровны в моих глазах превосходит вашу благосклонность, – отвечал ему спокойно де Форс, – и я не перестану об нём заботиться из боязни потерять в глазах ваших.

– Не ссорьтесь, прошу вас, – воскликнула Налли, – Де Форс, если мой план не находит у вас одобрения, я не принуждаю вас помогать в нём. Коли угодно, вы можете нас покинуть и распорядится своей свободой по вашему вкусу.

– Скатертью дорожка! – подтвердил Фрол.

Де Форс кусал губы и молчал. Заметно было, что тревога его нисколько не улеглась, когда он с принуждённым хладнокровием отвечал:

– Остаюсь, и надеюсь быть вам полезен. Простите, сударыня, если желание уберечь покой ваш, сорвало с моего языка замечание, вас огорчившее.

– Бог да простит, любезный де Форс.

Спустя две недели Елизавета Алексеевна читала первое писанное из столицы письмо.

«Здравствуйте, государыня матушка, молитвами вашими путешествие наше счастливо совершилось.

В Петербурге вначале пристали было в трактире, но скоро Фрол обрел себе патроном обер-егермейстера генерал-аншефа Волынского Артемия Петровича, в доме которого секретарём ныне служит. Потому мы перебрались ближе к реке Мойке, на которой двор Волынского стоит и теперь живём в комнатах господина Головищева, купца второй гильдии, что имеет в столице свой собственный дом и два других для сдачи в наём.

Я, молитвами вашими, пользуюсь здравием и приятным расположением духа.

Всё здесь полно привлекательности и, как мне кажется, может развеселить не только больного, но и уже умершего. Именно, что особенно глаз и сердце веселит – дороги везде посыпаны щебнем, выложены досками или камнем, весьма чисты и ровны, так что при езде в экипаже, можно вообразить себя движущейся в креслах по комнатам. Дворы большею частью опрятны, мощены толченым кирпичом и имеют полезным украшением яблоневые деревья. Впрочем, плоды их, благодаря сырому лету и суровой зиме плохо вызревают и кислы на вкус. В городе имеются несколько великолепных парков, служащих рамою роскошным дворцам. Как правило от входа в последние по парку расходятся дорожки или канальцы, лучевидно его разрезывающие и окруженные изваяниями кумиров. Бывает Фрол по поручениям от генерал-аншефа и на другой стороне реки, за чертою города, где расположены партикулярные верфи, воскобелильный, солодовый, пивоваренный, кожаный заводы. А также слободы: канцелярская от строений, бочарная, гоф-интендантская, казармы батальона строений и некоторых полков. Рядом с ними находится близ церкви во имя Святого Сампсона Странноприимца большое кладбище. Тут император Пётр Великий позволил хоронить без всякой за то платы люд всех сословий, потому бедный деревянный крест соседствует часто с мраморными урнами, окруженными изваяниями небесных сил, имеющих в руках своих оливковые и лавровые венки и опущенные факелы. Часть кладбища отведена для захоронения лютеран и католиков и названа «немецкою». Не знаю отчего я полюбила бродить на этом месте, впрочем, совсем непечальном, но полном покоя и приятности. Возможно, причиною тому служит нынешняя весна, наполняющая воздух ароматом цветущих дерев, которые рассажены здесь повсюду. Я хотела бы когда-нибудь очень нескоро упокоиться тут.

Самой блистательной и прекрасной жемчужиной столицы бесспорно является так называемая 1-ая линия (надо добавить, что план города подразумевает деление его на проспекты или линии). Она идёт сразу по берегу Невы и строительство в ней самое дорогое и почётное. Чтобы дать вам должное понятие о стоимости возводящихся в ней дворцов, скажу, что патрон Фрола, получивший в качестве высочайшей милости, право ставить в первой линии дом свой, не знал, как от неё отговориться, потому что и нынешний его дом на Мойке вводит его в долги. «Волынский двор», как прозывают в народе участок земли, подаренный государыней Артемию Петровичу, очень велик и утопает в зарослях черемухи и акаций. Нанятые к тому садовники трудятся, чтоб превратить в регулярный парк ту часть участка, что обрамляет фасад дома, выходящий на реку. Что же касается вида из окон, смотрящих в сад с другой стороны, то он, сообразуясь со вкусом хозяина более нежели моды, по-прежнему верен натуре, не родящей на нашей болотистой почве гротов, и не вырезывающей из дерев пирамид, шаров и ваз. Вообще, о всём что касается до архитектуры столицы могу оповещать вас каждою почтою, ибо генеральный директор застройки города господин Еропкин, ближайший человек Артемия Петровича и без позволения его никакие планы других архитекторов утверждены быть не могут. Кроме гоф-интенданта господина Еропкина, Фрол часто видит в доме другого вельможу – Татищева, который пожалован государыней, если не обмолвлюсь, камергером. Кроме него бывает здесь горный инженер Хрущов. Последний любит говорить с господином Еропкиным о его занятиях, например, о четырёх книгах Андреа Палладно об архитектуре, которые Еропкин перевёл на русский язык и составил обширные к ним комментарии. Кажется, господин Хрущов тоже несколько знаком с наукою о строении, потому что вместе с Еропкиным и архитектором Земцовым, обсуждал созданную ими инструкцию «Должность архитектурной экспедиции». Фрол слишком мало может понять всё значение сего труда, но всё-таки достаточно рассудлив, чтобы сообщить вам, что сия книга есть первая в нашем отечестве регула, столь обширная и полная, имеющая разъяснить все особенности искусства строений и превосходящая труды многих итальянских мастеров.

За сим с горячею любовью кланяюсь вам, государыня матушка, прошу ваших молитв о нас, и льющусь желанием со следующею почтою известить вас о службе Фрола, о которой пока сообщить не имею более, как только что господин Волынской положил ему 30 рублей жалования.

Покорная ваша дочь, Налли».

Читатель спросит каким образом сердечное желание Налли исполнилось. Всё событие произошло следующим порядком.

Первым делом, по приезде в столицу, Налли послала Фрола разведывать, где искать дом Волынского, а де Форса – позаботиться о том, чтобы предстать перед генералом в должном виде. О том, чтобы перешивать для себя платья Фрола Налли и слышать не хотела и велела изрядную часть денег, находящихся в их руках, употребить на лучшее платье. Таким образом, де Форс принужден был привести в трактир портного – своего соотечественника и объявить ему, что для предстоящего машкарада Налли требуется мужское платье. Машкарады с подобными метаморфозами только входили тогда в моду при дворе цесаревны Елисаветы и портной при виде незначительности своих клиентов немало был удивлен заказом.

– В случай попали, сударыня? – не удержался спросить он, делая обмеры, крутя Налли так, сяк и записывая свои расчёты.

– Mêle toi de tes affaires[4], – отвечал де Форс.

– О! – сказал француз и не решился более предлагать вопросов, рассудив, что Налли приглашена к маскараду лейб-медиком цесаревны Лестоком, пользовавшимся известностью искустного хирурга и покровителя некоторых прекрасных девиц.

Результат трудов портного поразил как мастера, так и клиента. Мужской наряд превращал достоинства наружности Налли в исключительные.

Всё, что в облике её внушало, так не личащие девичьей юности, представление о подвиге или катастрофе, обратилось в тонкое благородное чувство, какое редко бывает разлито по лицу даже самого прекрасного юноши и нераздельно сливается с убеждением в его высоких нравственных достоинствах и чести. В то же время, девичий овал лица, глаза, умеющие выражать не только добродетели гражданские, но и куда более нежные чувства, изящные линии лба и носа, придавали новому облику Налли что-то лёгкое, и вызывающее ту улыбку, какою мы награждаем прекрасное и счастливое дитя.

Де Форс и Фрол, впервые увидавши сию метаморфозу, не сразу смогли найти слов, чтоб выразить мнение своё, но их потрясение и восторженные взгляды не оставляли никаких сомнений.

– И король Франции не откажет вам, сударь, если вы только пожелаете стать украшением Версаля и его обер-камергером, – воскликнул де Форс.

В ответ Налли раскланялась, вызвав новый взрыв восторга в обоих зрителях.

Конечно, в новом облике Налли имелись некоторые недостатки, ибо хотя о стройности стана и лёгкости походки и говорить не приходилось, грудная клетка её и плечи были слишком узки, а руки и ноги – слишком хрупки и малы, но как это всегда бывает при редкой красоте, даже недостатки мнимого юноши казались его милыми особенностями, придающими очарование ему одному свойственное.

Кроме того, мужское платье и имя Фрола Кущина освободило Налли от страха какой-нибудь неловкостью создать невыгодное о себе мнение. Она играла роль, видела, что роли не испортит и оттого на все её действия лег отпечаток изящной ловкости.