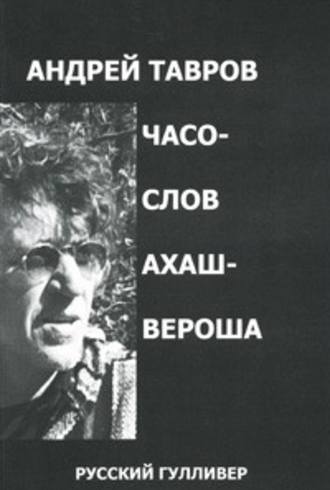

Андрей Тавров

Часослов Ахашвероша

Дары в открытом мире

Сейчас любое стремление заговорить «на возвышенных тонах» (в поэзии или в другом искусстве) не то, что не встречает одобрения – оно никак не встречается, нет тех путей – ни воздушных, ни человеческих, чтобы одобрять, ободрять, просто передавать сигнал из одного места Земли в другое. Тем отчаянней и отважней попытка забыть о том, что эпохи символизма и романтизма исчезли давно в головах и сердцах, и начать говорить. С кем? С тем, кто несомненно услышит, хотя надеяться на это почти безнадежно. Отсюда возглас Агасфера (Ahasveros’a, Ахашвероша) – безнадежный и радостный. Нет ему прощения до Страшного суда, но ему обещано несомненно, что Суд этот будет. И отсюда его взгляд и голос к оставленным на острове Огненном в тюрьме для пожизненно осужденных (стихотворение «Тюрьма на острове»). Он такой же пожизненно осужденный. Только для него остров – весь мир, весь космос, но кто сказал, что он не может начать петь? И даже в заблуждении, даже блуждая по миру пространств и образов, продолжать тихую, отчаянную и радостную песнь? Это прославление без боязни ошибиться, в этой лазурной грязи превращений, где он мастеровой метаморфоз и пластических метафор. Разве это много? Нет, можно сказать, – ничтожно мало. Но это несомненно есть, и это огромно, это то, что пребывает вместе с ним постоянно здесь. Более того, в его песнопениях, организованных славословиях угадывается отблеск того мира, который обещан и после Второго пришествия – мира неизвестного, но истинного.

Почему собственно выбран «Часослов» как организующая форма? В традиции часословов западных (в частности, известнейшего «Великолепного часослова герцога Беррийского») всегда присутствует календарь, знаки Зодиака, литургические молитвы, приуроченные к определенным часам – «проекции» их можно угадать и в стихотворной книге, но для нас важна организация времени – развернутого в будущее (и прошлое) и при этом циклического. Что задает свободную форму – весьма подробную (где отдано место и развернутым произведениям и стихотворным миниатюрам) и, вместе с тем, насыщенную мифологическими, метафизическими религиозными смыслами. Причем здесь дан даже не весь годовой круг – описание развернуто лишь до апреля, так что многообразие собранного материала и то, сколько оно вобрало в себя, удивляет. Понятно, что отсылка к «Часослову» братьев Лимбургов – лишь начальная точка в создании своего произведения, но так же, как эти художники отошли от плоскостной миниатюры и внесли в нее черты пространственной перспективы, так поэт, кажется, начал осваивать не совсем известную технику «временной перспективы». Множество деталей, сцен, предметов, которые изображаются в средневековом часослове – заметим, что это не была канонизированная церковная книга – может и должно в современных стихах превратиться в подробное описание мира, где множественность и красота подробностей вовлечена в протяжение времени – времени космического (в строении) и эсхатологического (в преодолении его).

Никогда раньше, по-видимому, Тавров не был столь многословен, подробен, детализирован, и при том столь многозначен и неистово отрешен от привычной реальности, однако и связан с ней множеством путей и метафор. В чудесной «изначальной» фамилии поэта – Суздальцев помимо слов, сопряженных с именем города, в котором слышатся, «создал», «удаль» и «даль», есть уменьшительность искусного создания, где звучание слилось с легким звоном от тонко откованного украшения, драгоценности. Но он ушел в поэзии от своего имени и сам дал себе имя и выбрал неизвестность далеких южных дорог – Тавров. С этим «тавром» он и вошел в новую литературу. Незримая «Таврия» его имени становится сродни нашему существованию. Вот стихи Андрея Суздальцева, взятые наугад из антологии «Строфы века»: «Мне кажется, я лиц не вижу ваших / свеча трепещет музыке под стать, / и музыка над ней крылами машет, / боясь от угасания отстать». Вот иные строфы – Андрея Таврова из «Часослова Ахашвероша» из стихотворения «Пустынник»:

Иди, говорит он Аду, и тот идет.

И в пустыню зарыт, словно циклона глаз,

он сжимает себя до кости и черное солнце пьет.

Это я, говорит он, Боже, здесь двое нас.

И тебя тут нет, как меня тут нет – пустота.

Я сжимаю ничто себя как подкову в хруст,

и себе я никто, и могила моя пуста,

и себе я сам – и земля и могильный груз.

И кривится небо в ответ, как железо в руке,

проступая улыбкой, творящей заново свет,

черный ангел идет к синей, как ночь, реке,

и рождается мир, словно еж, лучами раздет.

Дерево каменное растет – сухи сучья рук

и глаза черны до самой земли, до корней.

Человек родится. Ягненок бежит на звук.

И небо, как мать, стоит посреди дверей.

Или из «Январского послания Ахашвероша»:

Что скажешь деве, когда она стоит внутри тебя на коленях,

как черный мерин ахейца в черном коне троянском —

живое в мертвом,

а из локтей ее и бедер бьют родники, и из них

лакают слон, гриф и дракон?

Что ты ей скажешь, учуяв вечность и падаль,

звук разгрызенной раковины и червя с раскаленным гвоздем внутри,

ее колени внутри твоих.

Ее голос внутри твоего,

ее воспоминания внутри твоей подлой и верткой памяти?

И язык ее словно вепрь, разрывает желуди твоего тела.

Что ты ей скажешь, какую букву?

Что ты скажешь себе самому, если его найдешь?

Действительно, что сказать? Дикие стихи, могут сказать те, кто привык скользить безоглядно по затверженным школьным четверостишьям. Здесь, где традиционно относимое к возвышенному, сравнивается и определяется через «низменное», предметное, Тавров победил самого себя прежнего, как ни странно, вдохновенным количеством созданного, множественностью непреложно сказанного, – здесь открылись некие непредсказываемые входы – эти варварские длинноты и бесконечные периоды – его ангажированность словом. Пусть он подверг себя сознательному воздействию, влиянию метареалистической школы, став на время ее учеником, хотя ученичество в такой школе неотделимо от учительства (он сам внес туда непредсказанную экспрессию), он нашел в движении, а не в собирании догм ждановские «поиски Абсолюта» и (в особенности) парщиковское «изумление зрения» перед многообразием мира.

Хочется приводить просто сильные строки из его стихотворений:

Возьми же мой выстрел сердца, дева-любовь,

как снежок разломай, словно клетку грудную льва.

Все миры снаружи бегут, лишь покуда бровь

внутри, словно снежный мост, весь в буквах от веры, жива.

(«День мученицы Татианы»)

Или:

И он встанет в небе черной чугунной дырой

меж Персеем и переменной, как ртуть, Луной.

Он вложился как в лузу в удар, и он шевелит листвой,

и вываливается соловей, и уходит в дыру живой.

(«Боксер»)

Он изменился, как изменяется этот путник в годах своего бесконечного странствия. Грешник или просветленный. Поэзия говорит голосом самих вещей, голосом наивным живого ручья. Именно Тавров написал эту поэтическую книгу. Книгу скитальца, восхищающегося земным садом превращений. Странника, который словно бы вышел из книги Борхеса «Бессмертный» и вошел в эту книгу с теми дарами, которые он дал самому себе. Но мы эти дары видели, и поэтому они вместе с нами. Символы взыскуют земного, они нуждаются в человеческой, мирской множественности – в этом путешествии не только в земных, но и небесных пространствах. Ахашвероша ожидает не только тоска по недостижимому раскаянию, здесь мир небывалых и страшных чудес, о которых он хочет поведать.

К средневековой истории о Вечном Жиде (немилосердном иерусалимском сапожнике, который не помог Христу в его пути на Го лгофу и был обречен на вечное странствие, вечное изгнание), обращались известные поэты ( Ге те обдумывая ее, правда, предпочел сюжет Фауста). Давняя эта легенда не требует вводных слов, особенно в традициях западной культуры. В книге, по сути, происходит скрытый диалог со многими авторами. В отличие от Борхеса, Ахашверош Таврова не рассматривает бессмертие как наказание. Он видит в этом задание свыше. Рассказать земным людям о том, каково это в мире чудесных метаморфоз, о которых они не подозревают. Потому что они заняты тяжелым смертным трудом. Также и стихи Таврова могут (при всей своей яркости и яростности) показаться, как ни странно, незаметными. Слишком они многонаполнены, слишком «оптимистичны» (несмотря на противоречивость и неоднородность). Но чем может еще уменьшить, если не избыть свой грех скиталец до Страшного Суда? Только трагическим прославлением иной небывалой реальности, которая ему свободно открылась. Он может переживать земные сезоны – «Зима Ахашвероша», или даже циклы времен – «Часослов». Но «час со слов» его равен великому часу без времени. И все же, почему именно такие превращения, метафоры, метаморфозы происходят в стихах? Не слишком ли много их? Нет ли здесь произвола? Поиски «единственности» закона истощили людскую фантазию. Здесь же в этой неистощимой, неиссякающей реальности будущего, которое – вот оно здесь воображение, вот оно само настоящее, которое сам закон и награда в любом движении. Не слишком ли произвольны эти стихи, где «все переходит во все»? Такой вопрос все же неизбежно возникает. Временами перечислительность, кажется, все же побеждает:

Перекрестья дорог, все парки, дожди, подруг,

все перроны, аэропорты, весь ветер, весь холод, зной.

(«Боксер»)

Но все подхватывает эпический вихрь и захват авторской волей вещи и вещи вещей.

Пластика стихотворных метаморфоз, поэтическая алхимия, циклы превращений в книге выходят в наш мир, где нет сейчас изгнанного слова «красота». При том, что фантазия автора и свободное «волеизъявление» самих образов способны обрести черты строгой стихотворной химической науки превращений.

Неожиданно, для привычного образа бесконечно уставшего путника, не-сужение, неутомление от однообразного в своей повторяемости мира (вспомним гениальное бодлеровское «Плавание» с гимном и проклятьем земной тщете). Собирание образов на бесконечном пути, который отнюдь не представляет из себя царство скуки, неизбежного повторения и страха по Борхесу. Здесь не сужение, но расширение, не аскетическое «стирание», но радость от возможности – пусть в безрассудном стремлении к новому – видеть вереницу и радугу новых вещей.

С полубезумным энтузиазмом первооткрывателя он разглядывает дары открывающегося в мире созидания, в мире, где можно скользить во времени и срывать и собирать плоды разных эпох и культур, соединять их в едином слове, в едином цвете, вкусе и запахе, хотя правилами «хорошего вкуса» это вроде бы запрещено. Все это прямо противоположно нынешнему постмодернизму с его строгими предписаниями, несмотря на кажущуюся вседозволенность и всесмешение. Постмодернизм провозгласил финал творчества и, по сути, – любых изменений. Поэтому предложения Таврова выглядят как архаизмы и варварские жесты для тех, для кого мир закончен.

Нельзя еще раз не подчеркнуть, что в тавровской книге видится опровержение борхесовского странника в веках – Ахашверош трагичен, но это иное состояние, движение – после «всепрощения» – его можно только предчувствовать, понимая, что здесь ожидает суровая и незнакомая реальность. Да, на таком пути ожидают страхи и ужасы повторения, но не того ницшенского безбожественного «вечного возращения всех вещей». Здесь радостное повторение в открытом, непрерывно раскрывающемся мире. Выразить на человеческом языке – даже поэтическом – сверхчеловеческое нелегко.

Только проблески истины могут явиться в открывающемся мире, поражающем и завораживающем воображение.Поэт фиксирует путь на том языке, который ему известен. Или неизвестен. Но неизвестно также, что устоится, что останется в череде превращений и образов. Само искусство, понятие искусства меняется. Повторения в таком мире неизвестных метафор-метаморфоз, казалось бы, невозможно – все совершается впервые и один раз – настолько все сравнения неожиданны (если не произвольны) в своих вспышках, но сама структура постоянно апеллирует к мифологическому повторению – неожиданно и закономерно.

Вот строфа из произведения «Ахашверош – Музе»:

Время настало кузнечика и дракона.

Имена долго менялись, прогибая предметы,

и те сдались и истлели. Цикада, говорю, Моргана,

говорю тебе, будь, говорю тебе, будь и скули, ты сильней кометы.

Символы самого разного происхождения и исторического веса (или невесомости): языческие, в том числе античные, христианские, ветхозаветные, дзен-буддистские соединяются с вещами. Собственный авторский миф, словно тонкой или толстой иглой – словно напоминая о бывшей профессии основного персонажа книги – сращивает их в неведомых соединениях. Но все решает красота просвечивающей истины образа, что сразу определить сложно. Важно все же, что здесь раскрывается мир, где нечто происходит, где «происходит будущее» – в чем коренное от мира постмодерна, где возможен лишь разностильный «обмен настоящим».

Вот еще некоторые цитаты:

Ахашверош говорит камням, летящим в него:

Ты будешь буквой А и в череп ляжешь,

И сплющишь мой язык, корявый и немой

или:

Я не речь, говорит Ахашверош-баран,

Я не слово, не ум, не имя.

или:

Не словами я говорю – вещами.

Действительно, в вечном и трагическом мире, который прозревает (может быть, лишь просветами), но пытается организовать в стройную записную книгу – основной лирический герой, вещи и символы взаимозаменяемы, взаимоуподобляемы. Слово, сказанное когда-то, не исчезло, мысль, не пропадает, но, преобразуясь, рождается вновь. Безусловно, здесь также учтен стихотворный опыт метареалистов (и не только их), но такого тотального взаимопроникновения предметов, символов, образов, пожалуй, не было ни у кого. Хотя на таком пути стихотворного «многословия» может иногда, кажется, потеряться, затеряться тихий голос одинокой вещи, одинокого человека, ибо их всегда вовлекут в поток тотальности, неостановимый призыв из мира дольнего и отклик и отзыв из мира горнего.

Вот еще строфа:

Роза из глубин руки росла,

губы возникали в недрах слова,

озеро вставало из весла –

отразившись в нем, словно основа

плеска, звука, весел и числа.

Вспоминается, конечно, рильковское (из «Сонетов к Орфею») «И дерево себя перерастало». У Таврова здесь множество вариантов и вариаций, например, в «Птице»:

Посмотри, как сам себя он не осилит,

как две чаши сдвинуть не велит,

как налит и как обратно вылит,

в небо вшит и в пахоту расшит.

Иногда может также показаться, что здесь так много всего, так много преобразований, взаимообращений, что в этой пестрости теряется глубинный ритм, но многообразие тяготение к множественности, восхищенность – восхищение миром утверждает все же свой «многоочитый» взгляд и ритм.

Вот строки из стихотворения «Обретение креста Св. Еленой»:

Дремучие пещеры ходят с хрустом,

чудовищны, как древовидный смерч,

когда он втягивает чаек, пыль,

крушит буксиры, лайнеры, причал.

Образы здесь не боятся человека, потому что он не только их распорядитель, поэт не боится быть неловким в своем первослове, и не боится строить сравнения, потому что нет здесь привычной иерархии, но все способно обретать иерархию новую, строиться в мгновенные другие ряды соподчинений, и не пугают его предписания «хорошего тона»;

Он сидит на земле, как проволоки моток,

стоочитый ангел на звук его не найдет.

И идет сквозь него переменный и алый ток,

раскалив добела его плоть для иных высот.

(«Иоанн и лестница»)

Поэт не боится сугубо классических размеров (хотя временами выходит свободно в речетативный верлибр), потому что совершаемое слишком непреложно, необычно и может быть выражено на простом метрическом языке, – так будет понятнее внешняя оболочка, которая поможет в повторном прочтении и понимании:

Ей кулак ночной, как в горло вложен,

и земля струится через край.

Сам себя, на черном небе лежа,

сквозь пичугу лютую рожай.

(«Ласточке ночной слетать в Египет…»)

В открытом, бесконечном мире, в котором предстоит пребывать, все меняется, при том, что все узнаваемо, здесь жить трудно, но это – vita nova, иная, поэтически-новая жизнь. Вот важная завершающая строка – но и почти эпиграфическая – из этого же произведения «о ласточке»: «Ненаставшее уже настало».

Владимир Аристов

От автора

Идея «Часослова» пришла мне в голову почти случайно. Конечно, я знал про книгу с таким названием, написанную Рильке, и у меня не было никакой охоты ее повторять – в области поэзии духа этот поэт не знает равных. Отметим только, что свой «Часослов» Рильке написал под влиянием поездки не куда-нибудь, а в Россию.

Навещая в Питере своего друга, музыканта Вячеслава Гайворонского, я обратил внимание на небольшую книжицу, которая валялась на диване, и между делом стал ее разглядывать. Это было частичное издание, еще советское, «Великолепного Часослова» герцога Беррийского – шедевра средневекового книжного искусства, миниатюры к которому были выполнены братьями Лимбургами, гениальными художниками позднего средневековья. Пролистывая великолепные изображение синих небес над крышами белоснежных замков, парящих над крышами драконов, охот, обручений, верховых прогулок, я стал ощущать, что держу в руках вещь, напоминающую по жанру «Игру в бисер», но предназначенную, в отличие от Игры знаменитого романа, не для интеллектуальных штудий мастеров, играющих со всеми культурами мира, а для практического домашнего пользования.

Дело в том, что средневековые «Часословы» были книгами, скорее домашними, чем церковными. Это была сугубо прикладная, встроенная вместе со всем своим духовным и физическим космосом, прямо в быт человека книга, по которой можно было предсказать, скажем, фазы луны и вычислить, когда тринадцатое, например, февраля придется на воскресенье – с точностью, простирающейся вплоть до нашего времени.

Но эта – астрономическая и космическая сторона Книги была не единственным подарком. Имя любого зодиакального созвездие приводило к древнейшим мифологическим пластам культуры, из которых мне ближе других была древне-греческая. Названия месяцев также влекли за собой отсылки к римской, а, следовательно, и к греческой мифологии, а христианский календарь, вписывал в циклический быт средневекового человека не только заходы и восходы, но и духовный круг – год, означенный христианскими праздниками, памятью святых, мучеников, исповедников, апостолов, чтениями на каждый день из Нового и Ветхого Заветов, – короче говоря, предлагал некоторые способы общения с Богом.

Одним словом, я понял, что набрел на идеальную, я бы сказал, универсальную (почти Дантовскую) форму, способную вытеснить чрезмерные притязания авторской индивидуальной воли за скобки и вместо этого предложить свой символический ряд и свой духовно-космический код пространства и времени. Собственно говоря, Часослов и был тем, предназначенным для самого что ни на есть бытового пользования, прикладного человеческого жеста – магическим кристаллом, в котором можно было различить при некотором усилии присутствие выходящего за систему оппозиций целостного Бытия или Бога.

Подобно раннему конфуцианству этот пестрый мир праздников и чтений предлагал в самых конкретных жизненных обстоятельствах, среди насущных и конкретных предметов и вещей культуры соотнесение бесконечного и невыразимого божественного жеста с жестом бытовым, человеческим, уникальным не столько в своей малости, сколько в связанности с невыразимым Жестом высшим. Тем внесловесным неподвижным движением, которое не только не отменяет под видом иллюзорности мира или его греховности ценности человеческих движений и слов, радостной необходимости человеческой культуры, но лишь в них и в ней и находит свое завершение, свое самоосознавание, все более и более уточняя соотношение Бог – человек в качестве одного существа.

Короче говоря, Часослов, не отменяя человеческого творчества, все же сильно теснит эгоистическую страсть к неосознанному самовыражению, опирающемуся, в основном, на ограниченный и самозамкнутый интеллект, что и приводит в итоге к предельно плоскостным, «слишком человеческим» формам, свойственным магистральным проявлениям современной культуры.

Двенадцать месяцев Часослова представляют собой некоторую единицу, которая, как всякая единица, находится вне времени, потому что время – это движение от единице к другой единице, то есть двойка.

В «Часослове Ахашвероша» космический цикл из 12 месяцев вмонтирован в несколько минут, которые понадобились автору в 1970 году для того, чтобы дойти по пустырю, на котором сегодня расположен комплекс американского посольства, а тогда это были травы в человеческий рост, две пустые школы и несколько домов без окон – дойти от дома № 5 в Девятинском переулке до гастронома в Высотке, чтобы купить там бутылку болгарского вина. Прогулка эта не взята с потолка, а значила довольно много в моей тогдашней жизни, потому что по пути я прикидывал, что мне написать в письме к живущей в ФРГ девушке, удивительно похожей на натурщиц Боттичелли и имеющей необратимое влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Мне уже было ясно тогда, что я нашел свою Беатриче, но я не подозревал, что отныне общение будет возможно лишь на метафизическом и поэтическом уровнях, и, тем более, я не подозревал о степени интенсивности, которого это общение достигнет.

Одним словом, сталинская высотка и брежневский пустырь сработали как экран, на который наложились вечные картинки не только филологического и живописного, но и жизненного, частного толка. Точно так же, как впоследствии на эти же посольские стены и этажи легли в качестве динамических слайдов и дальнейшие события из моей жизни, когда, пробираясь к матери в тот самый дом № 5, я попал под обстрел, почувствовав всю нелепость этого дела (героических стрельб во все времена), и жизнь мне спас омоновец, буквально зашвырнувший меня в безопасное место.

Те же семь минут, которые молодой человек идет по пустырю, соотнесены с вневременным мгновением Большого Жеста вместе со всеми годами, месяцами, воспоминаниями и траекториями весьма бытовых действий, которые я совершал все эти годы. Одним словом, персонаж, выйдя из дома в направлении гастронома, прожил двенадцать месяцев вечного сакрального года, упаковав и их, и самого себя в странную мерцающую секунду, расположенную вне времени. Благодаря этому, он, вероятно, впервые осознал присутствие в чередующихся формах здесь-бытия некой непреходящей и лишенной формы основы. Об этом речь частично пойдет в стихотворении «Св. Елена обретает Крест». То есть весь «Часослов» может являться – этой странной секундой не очень милого юноши, путешествующего за выпивкой.

Точно так же, как Бытие, в человека вложен сразу весь мир, прошлый, будущий, совершённый и только возможный, и это иногда можно отследить, но на это мало кто обращает внимание, я же решил – обратить.

Дальше, естественно, встал вопрос, что есть человек? – на который по замечанию Кришнамурти, как на всякий правильно поставленный вопрос, ответа нет. Но, вместо ответа и в качестве ответа – есть ты сам. И к тому же есть твое письмо, есть стихи и часословы.

Почему этот Часослов – Ахашвероша? Ахашверош, Ahashverus – это латинская переогласовка имени Агасфер, в переводе с древнееврейского означающая не больше, чем просто Артаксеркс или «царь», ну, а в другие тонкости мы здесь вдаваться не будем. Для меня важно, что человек мог повстречать Христа-Бытие и узнать его, но он не только не узнал, но и оттолкнул от себя страдальца, не дав ему перевести дух у своего дома на пути к Го лгофе.

Не менее важно было также, что средневековая легенда, всю эту историю выдумавшая вместе с именем, тем не менее, нащупала один важный нерв-архетип. Ты можешь еще раз попытаться встретить свое Начало, свою суть, самого себя, и на этот раз собрать все свое мужество и – не уклониться от этой встречи. И тогда ты преодолеешь эту ограниченную жизнь, от идиотизма которой ты за века блужданий изнемог. Ты – можешь встретить глубинную жизнь, обрести Бытие в себе. Для этого у тебя есть целый год, двенадцать месяцев голографически встроенные в любой день и час любого месяца целиком. В здесь и сейчас. В сингулярную точку. В любой секунде есть все остальное.

Ты перед – бесконечностью. И ты перед вневременным Присутствием – фактором просветления. Да и поиски твои происходят больше внутри, чем снаружи, и каждый календарный святой праздник может стать вектором, ведущим к твоей глубинной сути.

Бесконечное встраивается в конечное и конечное размыкается до бесконечного.

«Часослов Ахашвероша» – это чтение «по месяцам». При работе я пользовался календарем чтений и служб Православной церкви за определенный год – отсюда числа преходящих праздников, соотнесенных с Великим Постом и Пасхой, а также даты самого Великого Поста.

Стихотворения книги ориентированы, как уже сказано, на космическую символику того или иного месяца и, в связи с этим, на мифологические события, христианские праздники, жития святых, прославления мучеников, сюжеты о Ге ракле, Афродите, Тифоне, пересекаясь, сплетаясь и создавая пряжу ковра природно-культурной истории. Разглядывание «Великолепного часослова» герцога Беррийского также не прошло даром – часть стихотворений так или иначе реагирует на стопроцентные в смысле жизни и искусства миниатюры. Например, стихотворение «Мелюзина», где герцог Беррийский то ли переливается в наркома Берию, то ли отталкивается от такого (в основном фонетического характера) соседства изо всех сил.

Также в «Часослове Ахашвероша» есть стихотворения произвольные, написанные в канве размышлений или медитаций, параллельных мифологическому ряду знаков и героев. Иногда это «нестроевые» стихи, написанные под впечатлением волн бегущих над песком белорусского озера Нарочь или в результате посещения тюрьмы для пожизненно-заключенных на острове Огненный под Петрозаводском.

Если говорить о пластической технике, на которую я ориентировался, это живопись позднего Ван- Гога.

Все вместе тексты создают тот микроген жизни, который встроен в круг моей крови и моего времени. Точно так же, как я встроен в него и рожден им.

Я хочу поблагодарить всех тех, кто помог мне написать эту книжку: Вячеслава Га йворонского, на чьем диване я нашел идею Часослова, Алексея Парщикова, поощрявшего все мои «утопические проекты», ободрявшего меня в письмах и диалогах, Вадима Месяца, чья космическая тяга к архаике и новым берегам дала мне чувство плеча, его жену Иру, хозяйку квартиры на берегу белорусского озера Нарочь, где этот текст писался, Василия Ласточкина, спутника и организатора поездок к пожизненно заключенным на остров Огненный, Асю Резниченко и Валерия Земских, осуществивших обложку и фактуру издания, Бориса Ориона, мастера дзен, разговоры с которым углубили мое осознание сути вещей, друзей из сообщества АА, которые посвятили меня в близость чуда как нормы жизни, Елену Резниченко как помощника, собеседника и вдохновителя, Григория Померанца и Зинаиду Миркину как участников постоянного многолетнего диалога о внутренней глубине. И еще всех тех, кто жил и творил все это время.

Андрей Тавров