Генри Лайон Олди

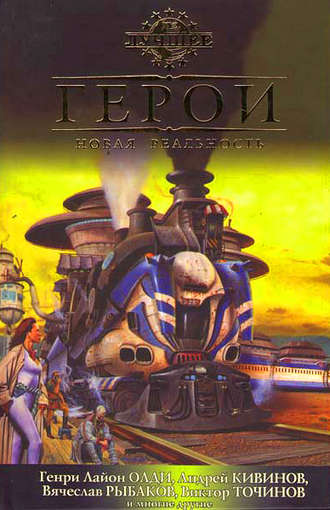

Герои. Новая реальность (сборник)

Михаил Назаренко

Остров Цейлон

(Из путевых записок)

Памяти Бориса Штерна

Люди на Северный полюс все-таки ездят.

Сомерсет Моэм. Искусство рассказа

I

Окутанное парусиной тело погружается в океан, с каждой саженью ускоряя падение. Вода прозрачна, и до залежей глубинной тьмы путь неблизкий; течение сносит мертвеца все дальше от мгновенного взлета кружевной пены, уже затерявшейся среди волн, сквозь белесую зыбь, к неизбежному мраку.

Полосатые рыбешки стаей проплывают мимо, замирают на миг, стрелами несутся прочь и тотчас возвращаются, а следом из голубого сумрака, где за три аршина видно лишь колыхание теней, проявляется тулово акулы. Рыбы-лоцманы, соразмеряя движение с падением бесформенной добычи, указывают путь белесому хищнику, а тот леностно перевертывается на спину и словно бы нехотя открывает пасть.

Парусина долго и беззвучно рвется, из нее выпадает железный колосник, едва не задевая акулу; в то же мгновенье глухой удар сотрясает океан, и рыбы бросаются врассыпную.

Не разлом коры, не извержение подводного вулкана; не выстрел (война здесь начнется не скоро – однако начнется); но шевеленье, но неупокой, но пробуждение: там, внизу. Пробуждение, не замеченное почти никем – лишь китами, акулами и левиафанами; да еще теми, кто следил и ждал.

II

Жара стекала по листьям пальм и магнолий, расплескивалась белыми пятнами по брусчатке набережной, переливалась в бесконечном потоке коричневых тел. Люди отсюда были неразличимы, хотя вблизи невозможно спутать хрупкого сингалеза в длинном саронге, малайца, разящего бетелем, рыжебородого афганца в мягких сапогах, широком бешмете и огромном тюрбане, круглолицего тамила, вечно озирающегося в поисках соплеменников. И даже отсюда, из гостиничного номера «Галле фэйс», кое-кто был виден отчетливо – например, китайцы, собравшиеся возле джонок и по-птичьи машущие рукавами, – но жара, выбелив до полной зеркальности камни маяка в конце Квинс-стрит, туманила взгляд.

– …И наконец – сапфир в две рати, надколотый с краю, – сказал он, не оборачиваясь. Он знал, что не ошибся ни разу.

Не самым разумным из его подчиненных казалось, что лишь азарт да неизбывная ирландская спесь (странная в человеке, ни разу в жизни не покидавшем субконтинента) заставляют «черного сахиба», как его звали за глаза, ежедневно тратить время на Игру Драгоценностей. Но он-то знал, что выигрывает раз за разом именно потому, что не пропускает ни одного дня; более того – лишь благодаря этому он еще жив: ведь не все его экспедиции заносились в отчеты ведомства этнологической разведки… официально.

Впрочем, двадцатилетний Адам Стрикленд не задумывался над поступками своего начальника, веря, что веские причины есть всегда, – непростительная наивность, свойственная большинству субалтернов, ежегодно отправляемых на восток от Суэца. Те из них, с кого шелуха слетает в первый год службы, приучаются брать на себя ответственность и выходят в отставку в чине комиссара округа; прочие пускают пулю в лоб и удостаиваются эпитафии «неосторожное обращение с оружием». И те и другие знают, что память о них сохранится только в подшивках «Гражданской и военной газеты».

У Адама были основания для веры – если не слепой, то, во всяком случае, весьма глубокой: те несколько слов, которые произнес отец, узнав, под чьим началом он будет служить. Их было достаточно: Стрикленд-сахиб никогда не говорил зря.

Человек, стоящий у окна, обернулся. Он и вправду был очень темен: такой оттенок смуглости отличает лишь «черных ирландцев», много лет проживших в тропиках Ост– или Вест-Индии. Кремовый костюм европейского покроя был выбран словно для того, чтобы подчеркнуть смуглость кожи и черноту волос; кроме того, он очень удобно скрывал узоры, нанесенные на кожу весьма прочной краской, – свидетельство принадлежности к касте ловцов черепах северной лагуны. Ведьма, рисовавшая узор, сказала, что это пакка джаду (надежное колдовство), и не солгала: отмыться не удавалось уже вторую неделю по возвращении из ночной прогулки, следствием которой стало… Но довольно сказать, что держатели опиумных курилен оказались чрезвычайно обеспокоены.

– Невероятно! – сказал субалтерн. Его взгляд все еще метался по столу, пытаясь рассортировать все, что там лежало. – Мистер О’Хара, вы же только… вам одного мига хватило!.. Двенадцать предметов…

Смуглый сердито мотнул головой.

– Тринадцать, Адам, тринадцать, – заметил он сухо. – Двенадцать удержит в памяти кто угодно. Я занимаюсь Игрой Драгоценностей с пятнадцати лет. У меня были хорошие наставники в школе Святого Ксаверия… и за ее стенами. Как и у вас, Адам. Если это могу я – и любой факир на базаре, – если ваш отец умел это задолго до моего рождения, – можете и вы. Но к делу, мистер Стрикленд. Меня интересует «Петербург». Когда он прибывает?

Адам встал из-за стола и оказался на добрую голову выше начальника.

– Вероятно, уже через час он станет на рейде. Е.23-й сообщил, что русский агент, – Адам щегольнул выражением, вычитанным у Р. Л. Стивенсона, – «пошел на корм рыбам».

– Вряд ли Е.23-й выразился именно так, – одернул его О’Хара. – Полагаю, он был более конкретен.

Адам покраснел ушами.

– Он сообщил, что некто Гусев, бессрочноотпускной рядовой, умер на третий день после отплытия из Сингапура от остановки сердца… официально.

Это словечко Стрикленд успел подхватить из местного жаргона, и О’Хара усмехнулся – краешком губ.

– Так и есть?

– Вне сомнений. Если подушку достаточно долго прижимать к лицу, то сердце рано или поздно остановится.

– Понятно. Кто это сделал, конечно же, неизвестно.

– Неиз… Но откуда вы?..

– Е.23-й не предполагает (потому, кстати, он и Е.23-й). Он или знает, или нет; если бы знал, вы бы мне уже сообщили. Итак: ваши соображения?

Адам подобрался. Прежде ему нечасто предлагали делать собственные выводы, теперь же приказывали чуть ли не каждый день, к тому же никогда не говорили, прав он или нет. Адам кашлянул и начал говорить, совершенно не зная, чем закончит:

– Вряд ли… вряд ли даже русские сами убрали бы своего агента, если только он не переметнулся. Мы знаем, что это не так. Тем более что Гусев, видимо, должен был встретиться с цейлонским резидентом… если он существует.

– Значит, русских вычеркиваем. Какое облегчение. Они не умеют играть спортивно.

– Вам виднее… Во-вторых, – Адам все оттягивал, – мы этого тоже не делали.

– Иначе Е.23-й не замедлил бы в этом отчитаться.

– Значит… – Адам замолчал. – Но это же бессмысленно.

– А именно? – О’Хара стал совершенно серьезен, что означало: он откровенно забавлялся.

– Некая третья сила убирает Гусева, чтобы… – Он понял, что ответ очевиден и был очевиден с самого начала. – Чтобы нанести удар по русской агентуре и помешать нам выйти на оставшихся.

О’Хара помолчал. Он не просчитывал варианты; скорее всего, выбирал – осадить Адама немедленно или чуть попозже.

– Вероятнее всего, Стрикленд. Но вы должны запомнить – еще до того, как овладеете навыками Игры Драгоценностей, – что в нашем деле наиболее вероятное не обязательно будет верным. Отбросьте невозможное, и то, что останется, каким бы очевидным оно ни казалось, скорее всего окажется абсолютной и непреложной ошибкой.

Адам закусил губу и упрямо сказал:

– Есть еще один русский.

– На русском корабле? Как неожиданно.

Адам разозлился вконец.

– Он врач. Он сидел с Гусевым целый день перед его смертью. И это не все. Он не только врач, он инспектировал каторгу – якобы как частное лицо, однако начальник главного управления тюрем дал секретную телеграмму с приказом о всяческом содействии. Этот врач провел на каторжном острове перепись. У него аналитический ум. Знаю, это сомнительно, и все же…

– Е.23-й собрал эти сведения? – быстро спросил О’Хара.

Адам вскинул голову.

– Он только упомянул врача. Я навел справки сам.

– Очень хорошо, Адам, – сказал О’Хара без улыбки. – Вот этой сомнительной версией я и займусь… Нет, Стрикленд, – остановил он субалтерна, – займусь я. Вы уже сделали довольно. Если вы обратили внимание на то, что пропустил Е.23-й… значит, скоро вы сможете сами войти в Большую Игру.

III

Люди на пароходе умирали так часто, что было даже досадно. Вообще вредно жалеть людей, врачам и писателям в особенности. Теряешь квалификацию, упускаешь симптомы.

Он уже не был уверен, что и себе поставил правильный диагноз.

Еще один сырой день – даже без шторма, какой измучил его на пути из Гонг-Конга в Сингапур, – и опять пойдет горлом кровь, зловещая, как зарево; в рассказе метафора была бы дурна, а для письма издателю сойдет. Как назло (или как знамение), пока Цейлон медленно разворачивался перед кораблем, подставляя взгляду зеленые холмы, по которым пробегала зыбкая тень одинокого облака, – все долгое утро у борта корабля плыла широкая кровавая полоса, качаясь на волне. Говорят, какие-то инфузории, что ли, – размножаются в пору юго-западных муссонов, а все остальное – суеверия, обычные туземные суеверия, какие-то рыбные боги, нечего забивать себе голову: так посоветовал судовой врач, человек странный и – с того времени, как в воду упало первое тело, – непросыхающий.

Главное, не волноваться и не угрожать литературе «еще одной потерей». Сибирские полгода, кажется, основательно его укатали; но сегодня, верно, обойдется – солнце прокалит всё. А впрочем, кто его знает, что там, на берегу.

Остров остановил вращение и начал приближаться; палило нещадно. К пароходу осторожно приблизилась трехсаженная долбленка с высокими бортами и очень узкая: белый человек в пробковом шлеме (хочу такой) сидел, заложив ногу за ногу, а иначе не помещался. Лоцман-англичанин поднялся на борт и начал скучным голосом давать указания рулевому; челн, с неожиданной живостью развернувшись, помчался в гавань, сообщать новости.

«Петербург», негромко пыхтя, осторожно прошел мимо волнолома, и Коломбо (город, как всё на востоке, любит неожиданные эффекты) возник внезапно и сразу весь: ослепительно-белый форт уступами взбирался на холм, слева от него к морю спускались ряды палаток, а вокруг, там и сям, из-под листвы казали себя туземные окраины.

Чем ближе, тем сильнее расплывался берег: так бывает, если долго всматриваться. Дубки и джонки забили добрую треть гавани, и не видно было, где начинается пристань, которая к тому же вся оказалась застроена какими-то хибарками – видимо, лавками. И лодки, и лавки – об этом капитан предупредил заранее – сбывают грошовый товар, который туземцам ни к чему, колонизаторам смешон, а вот заезжим туристам в самый раз. Торг неизбежен: если тебе предлагают «настоящий рубин с острова рубинов» за восемьдесят рупий, цену можно сбить до одной монеты, но покупать все равно не следует: ничего, кроме цветного стекла европейской работы, на берегу не подсунут, нужно идти на базар, но и там быть поосторожнее. Вот оно, происхождение «колониальных товаров» из отцовской лавки.

Крик над гаванью стоял страшный; лодчонки, успевшие прорваться к трехсотфутовому пароходу первыми, ударялись о борта, и если не тонули, то болтались днищами кверху, неудачники хватались за долбленки конкурентов и получали веслами по пальцам; отстающие, ухватив товар обеими руками, прыгали с лодки на лодку, получали веслами по коленям и присоединялись к первым.

– Дикари, – сказал мичман с музыкальной фамилией Глинка. – Никакого понятия не имеют. Вот англичанка ими и вертит, как хочет.

Глинка не упускал случая – особенно во время стоянок в портах – высказаться об «англичанке», которая, как известно, «гадит». Надо бы ему ответить: дороги, водопровод, христианство, словом, цивилизация, – но плыть еще не меньше месяца, отношений портить не хочется, и вообще – доводы нужно приберечь для путевых заметок, а лучше – для рассказа. Пусть столкнутся лбами два спорщика, а читатель, если не дурак, и сам поймет, кто прав; хотя какая из точек зрения дойдет в рассказе до нелепости, еще не выяснилось. Может, и обе.

Чем ближе к экватору, тем более откровенна полуприкрытая нагота; народы, близкие к природе, знают, как этим пользоваться. Коломбо севернее Сингапура, но все-таки… Девки тут должны быть хороши, а доступны – как в любом порту. Пять ночей на берегу, вся Москва завидовать станет.

«Петербург» наконец остановился. Если верить Суворину, Достоевский собирался отправить Митю Карамазова в Сибирь не пешком по Владимирке, а кругом Азии на таком вот каторжном пароходе – оттуда побег, Америка, и проч., и проч. Самого Достоевского бы сюда, на Цейлон; вот был бы сюжет. Впрочем, у него все романы цейлонские – по экзотическому неправдоподобию. Длинно, нескромно, много претензий.

Старух-процентщиц не убивают из идеи, идиоты не проповедуют всеобщее счастье (они его устраивают), а если в трактирах и обсуждают мировые вопросы – это сколько угодно, – то без зачитывания поэм в прозе. На Руси только живут с идеей – не самой приглядной, такой, что иначе как в пьяном угаре никому и не скажешь, – а убивают «на дурняк», как говорят хохлы. Ни на Цейлон, ни в Америку ездить нет нужды.

Он, однако, на Цейлоне: сошел в шлюпку и направился к берегу, с интересом крутя головой.

Кроме привычных уже китайцев в лодках прыгали и кричали по меньшей мере два несхожих народа: одни покрыты темным коричным загаром, другие и вовсе черны, цвета пережаренного кофе; первые в таких длинных… вроде юбок… на вторых – только набедренные повязки; первые протягивают всякую снедь, вторые – побрякушки из «драгоценных камней» и резного дерева. Жаль, что ни с кем здесь не знаком: так и придется ходить истоптанными тропами, поглядывая на «такое большое дерево» или «забавных таких туземцев», тогда как на самом деле это малабарцы расположились табором в роще каучуковых деревьев. На пароходе энциклопедии не оказалось, а дома пролистать не додумался.

Берег.

На острове, по первым впечатлениям, оказалось неплохо: недаром говорят, что именно здесь и цвели сады эдемские. Пахло нефтью и молотым кофе. Ближайшая лавка выставила из-под волнистой крыши пузатый прилавок, и гладкие, словно лакированные черепаховые гребни сверкали на солнце. Бедные черепашки. Инстинкт гонит их сюда размножаться – или что там у них назначено природой в цейлонских лагунах, – а у длинноволосого торговца, который уже всучил мне гребешок и, верно, содрал втридорога, – тоже инстинкт, человеческий: чем ему еще жить? Не опиум же продавать исподтишка.

А вот и «англичанка»: чернявый мальчишка, субалтерн (я худо-бедно выучился различать колониальные мундиры), кого-то высматривая, пробирается через толпу. Лавочник тут же накрыл гребни серой дерюгой и, сплюнув через плечо, ушел в темноту двери. Ну вот, и здесь полицейские поборы, да как рано мальчик-то начал. Имперское воспитание, готовят с малолетства.

Из портового лабиринта выскочил рикша – бронзовый старик, чьи длинные (соль с перцем) волосы были собраны на затылке в узкий пучок и блестели, смазанные маслом. Хватая рукав, он забормотал на том ломаном языке, который чужд всем народам, но всеми отчего-то считается единственно внятным для иноземцев. Понять было решительно ничего невозможно, отцепиться тоже; оставалось только сесть в узкую коляску с откидным верхом, тут же хлипко закачавшуюся, и скомандовать, как учил капитан:

– В «Голь-фэс».

Замелькала зеленая тень, рикша выбежал на лишенную тени эспланаду, и солнце ударило, как бичом.

IV

– Почему он? Почему этот?

Из темноты послышался голос, безысходно мрачный; казалось, сама Бездна вещает им. Да! Так и было! Бездна, древнее всех помыслов человеческих, властно влекущая к безумию всякого, – Бездна избрала его своим глашатаем на этом проклятом острове.

– Он избран, – молвила тьма, – ибо найден достойным дара; нет, не Хозяевами нашими, но тем, кто знает! Человек на корабле хотел получить это для своего господина, царя Северной Державы; он не получит, ибо ушел к Хозяевам! Да свершится же!

– Да свершится! – ответил хор.

– Маловерным, – прибавила темнота с угрозой, – будет подан знак; этой же ночью! Знак несомненный и рокочущий!

– Но как он попадет туда, где будет одарен? – опять вопросил первый, склоняясь со всей почтительностью. – Как узнает?

Воцарилась неимоверная тишина, ужаснувшая более, нежели страшные пророчества, возглашенные прежде; и пал ответ, как закутанное в парусину тело падает с борта океанского парохода:

– Э-э-э…

Во тьме просвистали бескрылые птицы, и все содрогнулись.

V

Он проснулся – и думал, что от кошмара.

Каждый раз, проваливаясь в болезнь, он узнавал об этом в ночь накануне, когда температура только начинала ползти. Верные признаки: просыпаешься каждый час, а неглубокая муть полузабытья выносит на склизкие серые камни, под которыми шевелятся то ли черные раки, то ли бесформенное удушье; бежишь, сбивая пальцы на голых бревнах, кем-то брошенных на берегу, падаешь в стылую ноябрьскую воду. Самое мерзкое – даже не заливаемая водою склизь, но вдруг прояснившиеся во мраке кладбищенские ворота: столбы давно обвалились, а земство и губернатор все никак не решат, кому платить за ремонт, – родина. Кого-то хоронят; в толпе одни лишь гимназические учителя, все в одинаковых плащах и с зонтиками, и все говорят по-латыни. В гробу, точно в футляре, лежит – каждый раз кто-то новый: кого пришлось хоронить наяву.

Коля.

Смерть страшна – но разве не страшнее было бы жить вечно? Так же трудно, как всю жизнь не спать.

И тут же старый, сродный кошмар сменяется новым: кладбищенская грязь оборачивается топкой томской дорогой, ночь – предрассветным сумраком, почтовая тройка несется гоголевским аллюром навстречу тарантасу, оба экипажа сворачивают в одну сторону, и черная грязь бросается в лицо, залепляет нос, лезет в рот, дыхание перехватывает болото, и последнее, что слышно, – это глухая, лютая брань откуда-то сверху – с небес, – но что страшнее всего, отчего останавливается сердце и пропускает удар, другой, третий, и вместо него тикают, уже наяву, часы на прикроватной тумбочке, – страшнее всего одна мысль, потому и ставшая кошмаром, что днем он заслонялся от нее: один; совершенно один; сгинуть в томском болоте – хоть не под забором, вопреки пророчеству одного критика, – нелепая смерть, как у всех в семье, как у Николая, туберкулезника, пропившего все, талантом начиная и жизнью заканчивая; в одиночестве.

Хороший был писатель, но не Толстой.

Как будто убежишь от такого.

Но рухнул не тарантас, подминая чемоданы и узлы, – грянуло за окном, и ударилась о стену приоткрытая балконная дверь.

Вспыхнуло фиолетовым, и в бесконечный миг уложилось все: черные лапы пальм, белое небо – слепящее зарево, словно выросшее из океана дерево, – удивленный циферблат, распавшийся на блеск и тени, и белая лапа – гребень волны, поднявшейся ко второму этажу; и отчетливее всего – медленное вращение расшитой комнатной туфли в огромной луже, захлестнувшей ковер.

Дерево погасло, и разом, тысячью барабанов, зарокотали гром и ливень.

В цветастом халате (гонг-конгский якобы шелк), на каждом шагу хлюпая мокрыми туфлями, он спустился в приемный зал, мраморный и темный. Ночной портье, человек положительный, в ливрее и с прокуренными рыжими усами, отложил книгу (на обложке мизерный человечек убегал от огромного пса, почему-то светящегося), подкрутил газовый рожок, чтобы светил поярче, и чуть приподнял бровь.

– Гуд найт, – сказал постоялец. – Май рум из вери… вет. – И, подумав, прибавил, озаренный вспышкой: – Нау.

Портье что-то сказал, но его заглушило новое падение неба.

– Сорри, бат ай кэн нот хиар, вуд ю рипит, плиз?

Опять фотографический блеск, и снова грохот.

Портье закончил ответ и замолчал.

Беседа все более напоминала цирковое представление: два клоуна, мокрый (белый) и сухой (рыжий) обмениваются вскриками без складу и ладу, большой барабан в сопровождении визгливой трубы то и дело подает свои реплики, а за кулисами фокусник и дрессировщик режутся в карты на битой молью львиной шкуре.

– Вы русский? – спросили из-за спины с чрезвычайно сильным акцентом.

Разговор в восточном порту, даже с чистильщиками обуви, всегда начинался с этого детского изумления: оказывается, русские не выдумка – и даже ездят за границу; удивление не пропадало с каждым новым вопросом, каждым новым русским. В России иногда спрашивали, не татарин ли он – но вряд ли о таком народе слыхали на Цейлоне.

Он обернулся.

Перед ним стоял невысокий, очень смуглый молодой человек, лет на пять его младше, в светлой ситцевой сорочке и светлых же штанах (молнии делали его альбиносом в черном: идеальный негатив). Улыбка была не дежурной, но и не вполне искренней: так смотрят на ребенка, дикаря и того, кто схож с обоими, – на путешественника, не знающего языка. Лицо показалось знакомым: да, точно, вчера он что-то втолковывал другому портье, медленно и строго. Ну, слава богу, хоть объясниться смогу.

– Да, я русский, с парохода «Петербург». Видите ли, мою комнату залило, и я…

– А что он говорит? – спросил смуглый, кивая в сторону портье.

– Я никак не могу расслы…

Теперь заглушило его самого.

Грохот едва улегся, перейдя в ворчание, а незнакомец (фу, еще сказал бы «таинственный незнакомец»; заменить) уже очень быстро говорил с дежурным – судя по тону, отдавал приказания; портье только вставлял международное «э-гм».

– Все уложено… улажено, – поправил себя смуглый, улыбаясь от души. – Ваши вещи перенесут в другой номер, на сухой стороне. Более или менее сухой. Такие бури нечасто, но бывают, и ничего тут не поделать. В ближайшие… – он так зыркнул на человека за стойкой, что тот немедленно исчез, – полчаса. А пока что, прошу, посидите у меня, согрейтесь. В такое время ночи и в такую погоду советовал бы виски.

– Благодарю за приглашение, но вас затруднит…

Смуглый решительно повел рукой:

– Совсем не затруднит. Кроме того, я, в некоторой степени, представляю администрацию. Нет, не отеля, а колониальной службы. Ведомство этнологической разведки. – Короткий наклон головы.

Конечно, этот знает, как обходиться с дикарями.

– Но вы не англичанин?

– Все спрашивают, – ухмыльнулся смуглый. – А вас, наверное, не русский ли. Я ирландец. Как у нас говорят, native-born. – Он протянул руку. – О’Хара. Кимбол О’Хара.

– Антон Чехов, врач.

Мистер О’Хара оказался удивительно приятным, а главное – неназойливым человеком: сразу видно англичанина, даром что туземнорожденный ирландец. Когда Чехов выразил желание (а он выразил? – во всяком случае, О’Хара так его понял) переселиться в другую гостиницу, этнолог сразу же послал коричного мальчишку, торчащего у входа, с запиской в «Гранд ориенталь» и распорядился о перевозке вещей.

Наутро шторм как будто решили вычеркнуть из природы: потрепанные пальмы за окном приглаживали вымытую листву ветром с холмов, немногие темные пятна стремительно исчезали на темно-красной, почти лиловой брусчатке. Мастер сцены убрал декорации пролога, и на подмостках осталась залитая солнцем повседневность – верно, так же прискучившая местным обитателям, как величественная картина вечного покоя – дьячку стоящей над обрывом церквушки.

У входа в «Голь-фэс» (трехэтажное белое здание, не уступающее иным дворцам, с нелепым псевдогреческим портиком) они расстались, договорившись встретиться завтра – посетить базар, без чего ни один турист не покидает Коломбо. «Петербург» отбывал в Европу вечером пятого дня, времени на местные красоты оставалось вдоволь.

– Да, чуть не забыл, – сказал Чехов негромко и закашлялся.

О’Хара обернулся на ходу, а вернее – замер на полушаге и за миг опять стоял рядом. Опасная плавность; хорошо же учат этнографов. И жара ему нипочем, ни капли пота на лбу.

– Два вопроса, если позволите.

О’Хара молча кивнул.

– Откуда вы так хорошо знаете русский?

– Лет десять… да, десять лет назад я был проводником в Гималаях у одного русского.

– Пржевальский? – живо спросил Чехов. Не так давно он написал некролог славному путешественнику и хотел бы узнать подробности.

– Вряд ли: такую фамилию я ни повторить, ни запомнить не смогу, но точно узнал бы. Вот тогда я и начал учить язык; а я имею привычку все дела доводить до конца.

Прозвучало едва ли не с угрозой, хотя отчего бы?

– Сколько же вам было тогда?

– Совсем мальчишка, только закончил школу. Это была моя первая взрослая работа. Ну а второй вопрос?

– Вы недавно на Цейлоне?

– Здесь, вероятно, я должен спросить: «Но как вы догадались, Холмс?»

– «Догадались» – кто?

– Ах да, вряд ли повести мистера Дойла успели перевести на русский. Я хотел сказать: частный сыщик, выдающийся литературный герой.

– Я всего лишь врач.

– Мистер Дойл тоже. Так как вы догадались, доктор Чехов?

– А как иначе вы бы оказались в гостинице глубокой ночью? Мне успели объяснить, что англичане почти сразу снимают бунгалоу.

– Господин Чехов, – веско ответил О’Хара, – ваше правительство совершенно зря не зачисляет врачей в разведку. Я прибыл на остров позавчера, а сегодня, как и вы, переселяюсь. Итак, до завтра. Я зайду за вами ровно в девять часов утра. В Индии пунктуальны только поезда и этнологи. Имейте хороший день. – Он хмыкнул, показывая, что так обойтись с идиомой может только в шутку. – Да, и еще, – сказал Кимбол О’Хара. – В сказках полагается задавать три вопроса. Последний за вами.

Он кивнул и, толкнув тяжелую вращающуюся дверь «Голь-фэс» (ох уж этот акцент; запомни наконец: «Galle Face»), исчез.

Навстречу доктору Чехову по эспланаде уже бежали наперегонки рикши, лоснясь на солнце.