Анатолий Сагалевич

Романтическая океанология

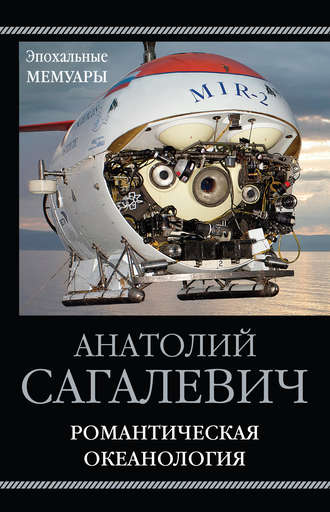

Мое возвращение в Институт. Первые погружения

Но вернемся снова в 1976 год. Приемочная комиссия уехала в конце мая. Со мной остался А.М. Подражанский, который должен был плыть на судне вместе с аппаратом «Пайсис XI» во Владивосток. Вскоре после погрузки аппарата и большого количества ящиков с оборудованием на судно оно вышло во Владивосток. Моя семья возвращалась домой на пассажирском судне «Михаил Лермонтов», совершавшем круиз из Нью-Йорка в Ленинград. По пути были заходы в Гавр и в Гамбург. В конце июня мы приехали поездом из Ленинграда в Москву. Мне нужно было возвращаться в Институт, ждала большая работа по оснащению аппаратов научной и навигационной аппаратурой. В Ванкувере мы договорились с Мониным, что я буду принят в Отдел техники подводных исследований, возглавляемый В.С. Ястребовым, на должность старшего научного сотрудника. Я пришел к Ястребову, но он сказал, что он меня может взять только на должность младшего научного сотрудника, хотя присутствовал при нашем разговоре с Мониным в Ванкувере и утвердительно кивал в знак согласия. Я поехал в Люблино и пошел к Андрею Сергеевичу. Монин улыбнулся и сказал: «Как договорились». Он позвал ученого секретаря и сказал: «Напиши письмо в Президиум АН о выделении ставки старшего научного сотрудника для Сагалевича, надо приложить список научных трудов». В то время у меня их было около 20. «А ты пиши заявление, я подпишу». Так я стал старшим научным сотрудником Отдела техники подводных исследований. Я сказал Монину: «От Ястребова – зуб!» Монин улыбнулся и махнул рукой. Практически сразу я улетел в Голубую бухту – Южное отделение Института вблизи Геленджика. Весь состав Отдела был уже там. Одна группа занималась телеуправляемыми аппаратами (Манта», «Скат» и др.), вторая, которой руководил Подражанский, – «Пайсисами». Ждали меня, поскольку в моих руках были и схемы, и чертежи на установку оборудования на «Пайсисы». Для установки оборудования была сформирована команда из сотрудников ОКБ ОТ и группы подводных обитаемых аппаратов (ПОА). Электрический монтаж на аппаратах делал высококвалифицированный монтажник из ОКБ Юрий Осипов. Он когда-то работал на монтаже космических аппаратов. Работу по проверке и монтажу электронных блоков осуществляли Юрий Карпович и Евгений Черняев. Механические работы по установке датчиков и приборов выполняли Олег Андросов и Николай Нужный из ОКБ ОТ. Я осуществлял общую координацию работ и настройку аппаратуры после ее установки и практически в течение месяца не вылезал из обитаемых сфер «Пайсиса VII» и «Пайсиса XI». В середине августа оба аппарата были оснащены научной аппаратурой, включавшей набор датчиков фирмы Guidline (Канада) – датчики CTD, два 3-координатных электромагнитных датчика скорости течений, мутности воды. Запись измеренных данных осуществлялась на катушечный видеомагнитофон вместе с записью видеоизображения с видеокамеры (черно-белой, т. к. цветной в то время еще не было). Фотои видеокамеры были поставлены фирмой Hydro Products (США) – это, пожалуй, лучшее, что существовало в то время. Гидроакустическая система навигации с длинной базой (с донными маяками) была разработана канадской фирмой Mezotech, которая поставила и подводную связь. После установки оборудования было совершено два погружения обоих аппаратов на небольшую глубину (100–150 м) вблизи берега. Погружения обеспечивались береговым лебедочным комплексом, который заводил аппарат на колесной тележке из ангара в воду, где водолазы-аквалангисты отцепляли аппарат, и он буксировался в точку погружения небольшим судном. Такая система, конечно, ограничивала возможности и не позволяла осуществлять погружения на большие глубины вдали от берега. Но для экспериментальных работ такая схема была вполне приемлема, тем более для проверки работы оборудования после его установки. Что было отрадно – что все оборудование на небольших глубинах работало нормально. Было совершено и одно научное погружение с Н.А. Айбулатовым. На базе этого погружения была сделана первая публикация статьи в журнале «Океанология» о характере микрорельефа в шельфовой зоне Геленджика. Уже в сентябре, выбрав хорошую погоду, решили сделать погружение на глубину 700 м. Отбуксировали аппарат «Пайсис XI» на расстояние около 5 миль от берега и утром начали погружение. В экипаже Подражанский, Кузин и я. В обитаемой сфере спокойно, как всегда, вся аппаратура функционирует нормально, ведется запись параметров на видеомагнитофон, на мониторе мелькают частички планктона, медузы. Подошли к глубине 180 м – границе сероводородной зоны в Черном море. И здесь я увидел скопление дохлой рыбы, она как будто плавала на этой границе, одновременно на кривой плотности появился резкий скачок в сторону увеличения. А далее изменился цвет воды: из зеленого он стал темным, а глубже – черным. На глубине 340 м в кабине запахло сероводородом. Осмотрели стенки сферы, справа-спереди выше иллюминатора из одного из вводов струилась вода тонкой струйкой. И сделать ничего было нельзя, ибо этот тонкий кабельный ввод затягивался снаружи. Выход один: всплывать. Включаю насос высокого давления, откачивающий водяной балласт из балластных сфер, сообщаю на поверхность о возникновении течи. Идем наверх, на глубине 150 м течь прекращается, поступают внутрь лишь отдельные капли. Мы благополучно всплыли. На следующий день вывернули кабель из ввода, оказалось срезанным уплотнительное кольцо при затяжке. Конструкция этого ввода оказалась не совсем верной, ибо годом позже ситуация повторилась при погружении на гораздо большую глубину. После того случая конструкция этого ввода была изменена. А пока аппарат «Пайсис XI» со всем оборудованием был испытан на глубине 340 м. Необходимы были более глубоководные погружения. Но для выхода в океан необходимо было дооборудование наших океанских судов «Академик Курчатов» и «Дмитрий Менделеев» спуско-подъемными устройствами, над чем работал И.Е. Михальцев. А еще в Ванкувере А.С. Монин высказал идею о проведении первых работ с «Пайсисами» на озере Байкал. И в начале 1977 г. мы начали прорабатывать вопросы организации Байкальской экспедиции: переброски аппаратов самолетом с Кавказа в Иркутск, подбора подходящей баржи на Байкале, разработки методики проведения погружений и т. д. Экспедиция на озеро Байкал началась с перевозки «Пайсисов» в Иркутск. Ближайший аэропорт, с которого мог взлететь «Антей», на котором планировался перелет с «Пайсисами», находился в Моздоке. Поэтому оба аппарата и масса оборудования были перевезены из Геленджика в Моздок. Мы сопровождали автопоезд из трех трейлеров, а потом часть подводной команды полетела на «Антее» в Иркутск, а я вернулся в Москву. В Иркутск я полетел в начале июля. Оттуда на «Комете» добрался до Листвянки. На Байкале я был впервые, и «прогулка» по Ангаре на «Комете», и сам Байкал потрясли меня своими красотами. В Листвянке кипела работа: наши ребята во главе с Подражанским балластировали речную баржу, которая должна была служить платформой обеспечения при погружениях; на берегу стоял 16-тонный автокран, который заехал на баржу после того, как она была готова. Начальником экспедиции А.С. Монин назначил молодого геолога Е.Г. Мирлина, погружениями аппаратов «Пайсис» руководил А.М. Подражанский. Экспедиция на озеро Байкал явилась хорошей школой для пилотов, которые впервые пилотировали аппараты в условиях сложного рельефа, характерного для океанических рифтовых зон. Здесь были и крутые склоны, и вертикальные уступы, и нависающие карнизы, и трещины различной ширины, называемые гьярами. Такой рельеф обусловливал очень внимательное отношение к пилотированию. Ведь в этих условиях необходимо было производить отбор геологических и биологических образцов, измерения с помощью датчиков, видео- и фотосъемку наиболее интересных участков донного рельефа, животных и т. д. Я не буду описывать весь ход экспедиции, а расскажу лишь об одном самом глубоководном погружении, которое имело большое значение для преодоления психологического барьера глубины. Погружение состоялось 12 августа 1977 г. в аппарате «Пайсис XI» на глубину 1410 метров. В экипаже А.М. Сагалевич, А.М. Подражанский и Н.С. Резников (руководитель водолазной группы в Лимнологическом Институте в Листвянке). Закрыли люк, аппарат спустили на воду, отбуксировали в точку погружения. Открываем клапана вентиляции, вода заполняет цистерны главного балласта пластиковые емкости в верхней части аппарата. Затем принимаем воду в прочные балластные сферы и уходим с поверхности. Идем вниз, наблюдая через иллюминаторы за разнообразием планктона в толще воды. Подходим к глубине 1000 м. Сообщаю на поверхность: «Глубина тысяча!» В ответ звучит: «Ура!» И сразу, как по мановению волшебной палочки, из того же самого ввода, что и на Черном море, брызнула струйка воды. Конечно, сразу сообщили на поверхность, затем включили насос высокого давления, откачивающий водяной балласт из балластных сфер. Решили измерить, как быстро поступает вода внутрь. Николай Резников быстро выпил бутылку «Пепси-Колы» и подставил ее под струю. Скорость поступления воды оказалась небольшой. По мере откачки воды аппарат ускорялся. Подражанский с грустью спрашивает меня: «Что будем делать?» Отвечаю: «Устраним неисправность, и завтра пойдем снова в том же составе». Это погружение было очень важным, т. к. через два дня на Байкал прилетал А.С. Монин. Разумеется, первое глубоководное погружение было бы хорошим подарком директору. После погружения вывернули ввод, сменили уплотнительное кольцо, причем механик Толя Сидоров сделал это на сей раз сверх аккуратно, сказав: «Фирма гарантирует». На следующий день операцию повторили, но на сей раз нас ждал успех: дошли до дна без проблем. «Глубина 1410 метров», – сообщаю на поверхность. Присутствовало состояние эйфории: в первый раз на такой глубине! Дно покрыто осадком. Немного походили вокруг, увидели выход коренной породы: из осадка как будто бы торчал ящик, слегка обломанный сверху. Конечно, тогда у нас не было ответа, но, оглядываясь назад, я думаю, что это был выход газогидрата. Позже, уже с «Мирами» в 2009 году мы нашли целое поле подобных выходов, присыпанных осадком, в центре Байкала. И это были газогидраты. Но пока мы учились. Через день после глубоководного погружения в Листвянку прибыли Монин и Ястребов. Я рассказал Андрею Сергеевичу о ходе погружений и, конечно, о глубоководном погружении. Его заключение было следующим: «Хорошо, что, когда потекло, в штаны не наложили!» – и захохотал. Он любил шутки, но у каждой шутки был подтекст. Подтекст этой шутки выплыл после экспедиции в Красное море, которой руководил Монин. Но об этом позже. Настал сентябрь, экспедиция закончилась. Мы совершили 43 погружения, в которых участвовали ученые Сибирского отделения АН СССР: Лимнологического института, Института земной коры и Института геохимии им. А.П. Виноградова. Был получен большой объем научных данных, позже опубликовали сборник статей. Я написал песню об экспедиции, которую мы распевали всей командой. В этой песне, наверное, единственной, фигурирует фамилия Монина как организатора экспедиции.

Однажды утром нас Андрей Сергееич Монин

На совещание в кабинет к себе позвал.

И сообщил, что «экспедис» он делать склонен,

И на Байкал маршрут прокладывать приказал.

Сборы медленно идут,

Спать спокойно не дают.

Говорят нас на Байкале ждут.

Припев:

На Байкале мы «Пайсис» опускали

На самую большую глубину.

Камни доставали, трещины искали,

Чтобы рифтом удивить страну.

И вот в «Антей» мы аппараты загрузили.

В Сибирь с Кавказа он их быстро перевез.

На дно Байкала мы в Листвянке погрузились

И оказались в настоящем мире грез.

Здесь большая глубина,

И из мрамора стена,

В губках и планариях она.

Припев:

С утра пораньше покидаем мы Листвянку,

Садимся в «Пайсис», открываем клапана.

В иллюминаторе мы видим голомянку,

Открывши рот, сопровождает нас она.

Внутрь вдруг вода пошла,

Тонкой струйкой потекла.

Но здесь «Пепси-Кола» нас спасла.

Припев:

Настала осень, «экспедис» мы завершили.

И погружений совершили сорок три.

Письмо от Брежнева с помпоном получили.

И хором грохнули романс «Звезда, гори».

Получили ордена.

За кормой бежит волна.

В Тихий океан зовет она.

Припев.

Дорога в океан

Я вернулся в Москву в конце сентября. К этому времени И.Е. Михальцев договорился с «Судоимпортом» о ремонте НИС «Академик Курчатов» и «Дмитрий Менделеев» в Югославии. Целью этого ремонта была установка на оба эти судна спуско-подъемных устройств для работы с «Пайсисами» в океане. Идем с Михальцевым к директору. Игорь Евгеньевич рассказывает о дооборудовании судов, обсуждаем план действий. На меня ложится осуществление плана по переброске аппаратов с Байкала в Югославию, а затем поездка в Югославию с целью согласования вопросов по дооборудованию судов и наблюдения за ними. Для доставки «Пайсисов» в порт Риека, где планировался ремонт, нужен был промежуточный пункт, где, во-первых, мог приземлиться «Антей» с аппаратами, а во-вторых, куда могли бы зайти суда для приема «Пайсисов» на борт, чтобы вместе с ними идти в Риеку. С помощью Главного Штаба ВМФ был выбран г. Николаев на Черном море, где дислоцировалась воинская часть морской авиации с большим аэродромом. В этой части можно было оставить «Пайсисы» под охраной до прихода наших судов. Я прилетел в Николаев; с руководством в/ч выбрали место, где можно было оставить «Пайсисы». Командир части сказал, что организует постоянный пост по охране аппаратов. Здесь выполнялось любое наше требование, т. к. было личное указание командиру части со стороны Главкома ВМФ С.Г. Горшкова. Вскоре прилетел «Антей» с двумя «Пайсисами» и частью подводной команды. Разместили аппараты на огороженной площадке, и я улетел в Москву для подготовки выезда в Югославию.

Когда я приехал в Риеку, НИС «Академик Курчатов» уже стоял на верфи, через несколько дней пришло НИС «Дмитрий Менделеев». Работы по установке тяжелых кран-балок для выполнения спуска и подъема «Пайсисов», а также по переоборудованию лабораторий для проведения работ с аппаратами заняли полтора месяца. Еще неделю заняли испытания кран-балок на выходе из бухты, в которой располагается порт Риека. Практически все было готово для проведения работ с «Пайсисами» в океане. Из Риеки «Академик Курчатов» ушел в г. Калининград, а «Дмитрий Менделеев» – во Владивосток. Планировалось «Пайсис XI» использовать в Атлантике и, возможно, в Индийском океане, а «Пайсис VII» – в Тихом океане и также в Индийском. К тому времени наша группа, работавшая с ПОА, насчитывала десять человек – явно недостаточно, чтобы работать с двумя аппаратами одновременно. Но в 1978 г. был введен в строй аппарат «Аргус» (600 м) в Южном отделении Института, и мы могли приглашать в экспедицию сотрудников оттуда. Однако в первое время работы велись довольно робко и только одним аппаратом: либо с НИС «Академик Курчатов» с «Пайсисом XI», либо с НИС «Дмитрий Менделеев» с «Пайсис VII». Первая экспедиция двумя аппаратами с двух судов состоялась в 1981 г., но об этом позже.

А пока Андрей Сергеевич пытался пристроить аппараты для работы в уже спланированных рейсах. Первая экспедиция состоялась в 1978 г. на НИС «Дмитрий Менделеев» в Тихий океан. Начальником экспедиции был Ю.П. Непрочнов, капитаном судна А.С. Свитайло – один из лучших наших капитанов, с которым у меня сложились очень теплые отношения. Но в этой экспедиции было все не так просто. Прошла уже половина рейса, а погружений все нет. Делают сейсмику, геологию с трубками и дночерпателями, биологию с тралами. Наши просьбы о погружениях игнорируются отговорками: «Здесь нет подходящих глубин». «Ну, пошли туда, где есть: здесь все рядом». Все бесполезно. Мой друг А.С. Свитайло даже сказал мне: «Ты что, Толя, у меня жена, дети! А если что случится?» Перед рейсом мы сидели как-то с Андреем Сергеевичем, Игорем Евгеньевичем и некоторыми другими в неофициальной обстановке, я играл на гитаре, пел песни и спросил Монина: «А что, если будет саботаж со стороны руководства экспедиции?» Он отвечает: «Найди способ сообщить мне». В рейсе все телеграммы руководству Института подписывал начальник экспедиции. Поэтому мы договорились с Михальцевым о том, какими аллегориями мы будем пользоваться при переписке. Когда терпение лопнуло, я послал телеграмму Михальцеву: «Рыбы много, но не ловится совсем!» Там были и другие фразы. Через два дня приходит телеграмма Непрочнову: «Приказываю срочно начать работы с «Пайсисами». Монин». Началась суета. Меня вызывает Непрочнов, показывает телеграмму, спрашивает: «Кто сообщил Монину, что «Пайсисы» не работают?» Отвечаю: «Я». В ответ – ни слова. Спрашиваю: «Когда начнем?» Он мне отвечает: «В двух сутках хода отсюда находится атолл Хермит, там подходящие глубины. Пойдем туда». Нам было важно сделать первые погружения в океане, а глубины были не столь важны. Захожу к Свитайло: «Анатолий Степанович! Что делать будем?» Он отвечает: «А что, понимаешь, делать? Будем опускать». Лед тронулся, и ключевую роль в этом опять сыграл Монин. На Хермите совершили 5 погружений на глубину до 500 метров. Главным было то, что отработали операции спуска-подъема аппарата, взаимодействие между подводниками и командой судна. Появились и первые научные наблюдатели, погружавшиеся в «Пайсисах» – А. Миронов, А. Городницкий и другие. К сожалению, в этом 4-месячном рейсе был всего один период с погружениями аппаратов, но он был очень важен для планирования дальнейших работ: появилась уверенность, что мы на правильном пути.

Далее, осенью 1978 г. команда из пяти человек подлетала в рейс Р.В. Озмидова на НИС «Дмитрий Менделеев» в Сингапур. В этом рейсе планировалось впервые провести измерения пульсаций гидрофизических параметров на возможно большей глубине. Для этих целей в ОКБ ОТ были разработаны датчики пульсаций в виде цельного блока. Этот блок можно было брать в манипулятор и выставлять в любом направлении в зависимости от направления течений. Этот эксперимент был очень важен для выделения возмущений, создаваемых посторонними источниками (подводными лодками и др.) на фоне стандартных шумов океана и естественных пульсаций водной среды вблизи дна. Мы погружались в «Пайсисе VII» вдвоем с Подражанским в Тиморском море на глубину 1730 м. Это было самое глубокое погружение аппаратов класса «Пайсис» за всю историю. Канадцы всего один раз погрузились на глубину 1500 м с большими осторожностями. Мы благополучно дошли до дна. Течение у дна было незначительное. Мы сели плотно на дно, взяли датчики в манипулятор и расположили их навстречу течению, направление которого было определено визуально по перемещению частиц планктона и взвеси относительно аппарата. Измерения длились около сорока минут, данные были записаны на видеомагнитофон в цифровом виде вместе с записью изображения блока датчиков и перемещающихся в воде частиц. После расшифровки на поверхности гидрофизик Виктор Беляев скажет: «Материал бесценный, никто в мире такого не делал!» В журнале «Океанология» после рейса была опубликована статья, имевшая большой успех. А пока мы убрали датчики в бункер и включили откачку. Насос молчит. Для обеспечения всплытия теперь два пути: идти вверх на вертикально развернутых движителях или сбрасывать аварийный свинцовый груз весом 200 кг. Я предлагаю первый путь. Аппарат был сравнительно легким, водяного балласта не перебрали, поэтому до 1000 метров долетели довольно быстро, время от времени включая насос. А вдруг заработает! Но заработал он как раз на глубине 1000 м. Вздохнули с облегчением и продолжили всплытие. Во внештатных ситуациях, подобных этой, мы проходили настоящую школу погружений. В дальнейшем ситуации, подобные этой, повторялись, и мы, конечно, были готовы к ним. А пока мы благополучно всплыли, и капитан Свитайло устроил прием у себя в каюте, что было очень приятно.

Красное море

А.С. Монин при встрече похвалил нас за покорение очередной глубины и пригласил меня в кабинет для разговора. «Во-первых, – сказал он, – я бы хотел организовать целевую экспедицию с «Пайсисами» типа экспедиции ФАМОУС». Это была франко-американская экспедиция на Срединно-Атлантический хребет в районе Азорских островов, в которой использовались три обитаемых аппарата – «Алвин» (США), «Архимед» и «Сьяна» (Франция). Экспедиция состоялась в 1973 г. и принесла очень интересные результаты. Ее пример давно не давал покоя Андрею Сергеевичу. «Очень интересный район Красное море, да и глубины подходящие, – сказал он. – А во-вторых, пора подумать об организации Лаборатории подводных обитаемых аппаратов». Он сказал, что с таким предложением к нему обратился В.С. Ястребов. Потом многозначительно посмотрел на меня. Вопрос с созданием Лаборатории отложился до лета. И лето, и осень ушли на подготовку экспедиции в Красное море. Монин решил проводить экспедицию тремя судами. НИС «Академик Курчатов» с «Пайсисом XI» на борту было головным; НИС «Профессор Штокман» должен был готовить полигон для погружений аппарата «Пайсис XI», и «Акванавт» осуществлял в основном геофизические исследования во время экспедиции. Экспедицию на «Курчатове» и в целом возглавлял А.С. Монин. На «Штокмане» руководителем работ был Олег Георгиевич Сорохтин. «Акванавтом» командовал Анатолий Шрейдер. «Курчатов» должен был выйти в декабре 1979 г., а в июле вновь возник вопрос об организации Лаборатории. Монин вызвал меня и показал проект приказа, подготовленный Ястребовымм. В списке сотрудников числилось 10 человек, а исполняющим обязанности заведующего Лабораторией назван Подражанский, а это означало, что он будет заведующим после утверждения его Ученым Советом Института. Монин говорит: «Я считаю, что заведующим должен быть ты». Я отвечаю: «Андрей Сергеевич! Это ваше решение». На следующий день, 30 июля Монин вызвал нас обоих: меня и Подражанского. После небольшого вступления Монин сказал, что он считает, что заведующим Лабораторией должен быть Сагалевич. Вопрос был решен. Потом он сказал, что в названии обязательно должна быть наука. «Лаборатория научной эксплуатации подводных обитаемых аппаратов, – сказал он и добавил: – Длинновато, но зато полностью отражает существо дела». 1 августа 1979 г. был подписан приказ о создании моей Лаборатории. А за два дня до подписания приказа я встретил, выходя из Института, Анатолия Сергеевича Сусляева – одного из старейших сотрудников Института, механика от бога. Такого человека остро не хватало в создаваемой Лаборатории. Сусляев мне сказал, что его хотят «уйти» из Отдела гидрооптики Института, в которой он проработал более 30 лет. Я ему сказал, что у меня создается лаборатория, и предложил ему работать в ней. Он засомневался, что такое возможно. Я сразу пошел к Монину. Андрей Сергеевич выслушал мою просьбу и сказал: «Включай в состав, раз он тебе нужен». Конечно, я был благодарен судьбе и директору за такой подарок. Во всей нашей последующей деятельности присутствие «Сергеича» (так мы его звали) имело очень большое значение.

Конечно, В.С. Ястребов не мог простить того, что вопрос о заведующем лабораторией был решен без него. Он решил изменить структуру и подчинить новую лабораторию себе, включив ее в свой отдел. Я сидел в своем кабинете на 5-м этаже, когда позвонила секретарь директора Нина Солнцева: «Толя, Андрей Сергеевич просит зайти». Я быстро спускаюсь, прохожу в кабинет Монина. Он мне сразу протягивает подготовленный Ястребовым приказ об изменении структуры технического сектора. Монин говорит: «Меня смутило то, что здесь нет твоей визы». Я отвечаю: «Я это вижу впервые». «А как ты хочешь: быть в Отделе или подчиняться непосредственно директору?» – спрашивает Монин. Я говорю: «Я люблю независимость». Андрей Сергеевич нажимает кнопку, входит Нина Солнцева. «Ниночка, перепечатай приказ. Лаборатория Толика отдельно от Отдела Ястребова». Так был решен еще один важный вопрос о статусе моей лаборатории. Конечно, Андрей Сергеевич понимал, что под Ястребовым у меня будут связаны руки, а в таком важном деле должна быть свобода действий. Как показала практика, это решение было правильным и сыграло ключевую роль в развитии направления исследований океана с помощью обитаемых аппаратов. Зачастую наши с Ястребовым мнения не совпадали, и я решал главные вопросы напрямую с Мониным.

В начале декабря 1979 г. началась экспедиция в Красное море. Начальником рейса был Монин, его заместителем – Ястребов, я выполнял обязанности начальника отряда ГОА. Придя на полигон, мы увидели там наше судно «Профессор Штокман», которое готовило рабочий полигон для работы с «Пайсисами». О.Г. Сорохтин нарисовал потрясающую объемную карту рельефа. Она во многом обеспечила успех наших исследований. Все погружения планировались на основе этой карты. Сразу по приходе на полигон было устроено совещание с участием ученых со «Штокмана». Здесь впервые я поближе познакомился с Ю.А. Богдановым и Л.П. Зоненшайном, с которыми в дальнейшем мы стали друзьями, они составили основу группы подводных наблюдателей, погружавшихся на «Пайсисах». Но это было позднее, а в Красном море основным подводным наблюдателем-геологом был Монин (так он сам себя называл). Сделав первое погружение со мной, он мне сказал, что будет погружаться только со мной. Ключевыми моментами было, видимо, и то, как мною выполнялись различные операции под водой, включая видеосъемку, пробоотбор и т. д., и выполнение просьбы Монина побыстрее доставить его на поверхность после завершения работ на дне, т. к. ему было довольно тяжело в аппарате физически. Дело в том, что в аппарате было очень жарко и влажно. Связано это было с тем, что температура во всей толще в Красном море равнялась 21˚С с небольшими вариациями, а внутри обитаемой сферы – около 35˚С. При этом влажность около 90 %. Конечно, при его комплекции дышалось тяжеловато. Я развернул движители вертикально, и мы «полетели» вверх вместо обычных 30 м/мин со скоростью 45 м/мин. Когда всплыли на поверхность, я получил комплимент: «Лихо!» После каждого своего погружения Андрей Сергеевич устраивал в своей каюте посиделки с участниками операции: наливал по рюмке коньяка, просил что-нибудь спеть под гитару. И это стало традицией.

Я не буду описывать весь ход экспедиции, а опишу лишь некоторые погружения, представляющие наибольший интерес. Монин выбрал место погружения к подножью боковой стенки рифтовой долины, нижняя часть которой представляет собой вертикальный многоступенчатый уступ с глубины 1830 до 1100 м. Мы тогда погружались с экипажем: пилот, бортинженер и подводный наблюдатель. Для бортинженера это была школа для получения квалификации пилота. Я в большинство погружений брал в экипаж Евгения Черняева, который был грамотным электронщиком и подающим надежды подводником. Взял я его и в это, на тот момент самое глубоководное погружение. Мы довольно быстро дошли до дна, сели на глубине 1830 м. Мы с собой взяли красный флаг с грузом и куском синтактика с тем, чтобы установить на дно Красного моря в самой глубокой точке. Когда сели на дно, я вытащил флаг из бункера за кусок синтактика, а затем эту гирлянду установил на дно. Груз лег на дно, а синтактик вытянул гирлянду вертикально. «И теперь Красное море действительно Красное», – сказал Андрей Сергеевич… При подходе к грунту я откачал большую часть водяного балласта, мягко посадив аппарат на дно. Монин требует, чтобы быстрее шли к стенке к северо-востоку. Я решил облегчить аппарат до нейтральной плавучести, а затем и до небольшой положительной плавучести, чтобы медленно всплывать вдоль стенки с минимальными затратами энергии, производя видеозапись и отбирая образцы… Включаю насос, а он, как и тогда в Тиморском море, молчит. Придется снова всплывать на движителях. Естественно, Монину не говорю ни слова. Разворачиваю движители вертикально и отрываюсь от грунта. Идем вдоль стенки медленно, делая видеозапись. И вдруг отваливается ручка регулировки оборотов правого движителя на блоке управления. Ручка крепится к оси небольшим болтиком. Я говорю Черняеву: «Маленькую отвертку – быстро!» Но он был очень медлительным. Не спеша открывает ящичек, перебирает инструмент… а аппарат в это время уже пошел вниз, набирая скорость. Я беру плоскогубцы зажимаю ими ось и включаю обороты движителя. Мы снова медленно поползли вверх. Я говорю Черняеву: «Держи плоскогубцы зажатыми на оси». И дальше вот так в две руки мы управляли всплытием аппарата: он держал плоскогубцы, а я управлял числом оборотов двигателя и скоростью всплытия, позволяющей делать качественную видеозапись. Монин, ни слова не говоря, смотрел на это с некоторым недоумением. Лишь после погружения он сказал Ястребову: «Ты знаешь, они управляли аппаратом с помощью плоскогубцев». Дойдя до глубины 1100 м, мы наконец вышли на гребень этой протяженной стенки, где можно было посадить аппарат. Здесь заработал насос морской воды, откачивающий балласт. Прошли дальше к северо-востоку, вышли на крутой склон. При движении вверх по склону встречали вертикальные уступы, нависающие карнизы, широкие трещины. Черняев, наконец, привернул ручку управления, и мы вернулись к штатному режиму движения. По пути отобрали около дюжины образцов коренных пород. Когда глубина была 500 м Монин поднял палец вверх. Я понял, что он устал и пора всплывать. Посмотрел на часы: уже 8 часов мы находимся под водой, ушли в 9 утра, а сейчас уже было 5 часов вечера. Время пролетело незаметно! На поверхность «взлетели» за 15 минут. На следующий день, свободный от погружений, Андрей Сергеевич позвал меня к себе и спросил, что вчера случилось с аппаратом? Я ему рассказал все. И услышал: «В следующий раз рассказывай сразу, не скрывай.» Я отвечаю: «Вообще-то не положено, а вдруг наблюдатель испугается!» А он: «Это я-то?» И громко захохотал…