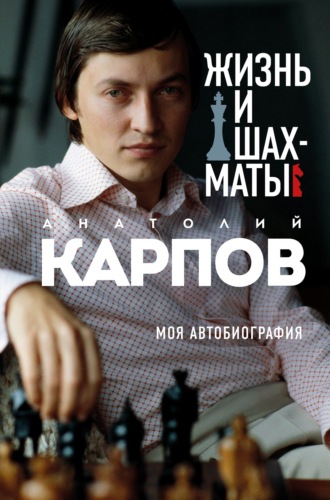

Анатолий Карпов

Жизнь и шахматы. Моя автобиография

На пресс-конференции в МИДе, посвященной объявленному бойкоту, Грамов великолепно продемонстрировал свое истинное лицо человека необразованного и крайне далекого от спорта. Вначале, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Рейтер», он объявил, что ответит господину Рейтеру, потом объявил: «Скажу откровенно…» – и несколько минут рылся в бумажках в поисках откровенности. А под занавес случилось то, что потом еще долгое время передавалось из уст в уста в качестве анекдота. Вот только история эта была непридуманной. Грамова попросили:

– Объясните, пожалуйста, в чем же основная причина бойкота Советским Союзом игр в Лос-Анджелесе.

– Нет никакого секрета, – напыжился чиновник. – Организаторы не могут обеспечить должной безопасности нашим спортсменам. А безопасность наших соотечественников, а тем более знаменитых соотечественников, мы ставим на первое место. Представьте себе такую ситуацию: выходит наш знаменитый легкоа2тлет… – И Грамов надолго умолк, пытаясь вспомнить какую-нибудь фамилию, потом расцвел в улыбке и произнес: – Например, Сальников…

Хохот, поразивший зал, наверняка был слышен далеко за пределами Садового кольца. Каждый шкет в стране знал имя великого пловца Владимира Сальникова, и как мог записать его в легкоатлеты министр спорта, просто не укладывалось в голове.

Думаю, дело даже не в том, что министр не мог запомнить фамилии спортсменов, он не считал нужным это делать. Все были для него мелкими сошками и интересны были только с точки зрения доходности. А доходность разглядеть он умел, дельцом действительно был хорошим и наверняка смог бы сколотить капитал в должности директора рынка или огромного гастронома. Там бы его умения сгодились как нельзя кстати, а в нашей области чрезмерное желание Грамова отнять, урвать и отжать всех только раздражало и обижало. Но мало кто имел возможность высказать ему свои претензии в лицо, ведь принимал Марат Владимирович исключительно тех спортсменов, которые имели вес в глазах общественности. В шахматах его аудиенцию мог получить только я как чемпион мира и Гарри Кимович как ставленник Алиева. Остальным вход в его кабинет был закрыт, но не думаю, что кто-то сильно горевал по этому поводу, хотя, конечно, слышать в открытую, что твоя персона не доросла до встречи с министром, неприятно. А Грамов говорил, не стесняясь:

– Для спортсменов есть начальники управлений – пусть туда и ходят. В крайнем случае могут рассчитывать на визит к заместителю министра, а меня этими встречами прошу не обременять.

И не обременял себя ни просьбами спортсменов, ни желаниями. Не умел разглядеть за их чаяниями даже выгоды для страны. Зато легко вершил судьбы одним росчерком пера, не испытывая ни малейших угрызений совести. Так, великому баскетболисту Сергею Белову – одному из лучших разыгрывающих за всю историю этого вида спорта – не позволили уехать в ОАЭ на тренерскую работу. Прикрылись тем, что спортсмен, игравший за ЦСКА, имел звание и работать за границей права не имел. Между тем Белову предлагали контракт в один миллион долларов в год, предлагали быть не просто тренером, а играющим тренером, то есть хотели продлить ему спортивную жизнь. Но зависть и глупость чиновников не позволяли им с легкой душой отпустить кого-либо получать большие деньги. Как же так – какой-то там Белов будет вести шикарную жизнь, а они прозябать в своих кабинетах. А то, что, отпустив Белова, да и многих других спортсменов, они могли бы пополнить бюджет государства, их ни капли не волновало. Волновало исключительно собственное самолюбие.

Принято считать, что первыми в спорте, кто сумел настоять на своих финансовых интересах, стали хоккеисты, начавшие заключать контракты с командами НХЛ. Однако это не совсем так. Первую подобную революцию устроили шахматисты в восемьдесят четвертом году, когда родилась идея встречи сборной СССР со сборной мира. Шахматы были единственным видом спорта, в котором мы могли одержать верх над сборной мира. Первая такая великая победа случилась в семидесятом году, причем нам удалось добиться перевеса в одно очко в самом конце турнира. А в восемьдесят четвертом у нас были очень хорошие шансы на победу: в составе команды – сильные игроки моего поколения конца сороковых – начала пятидесятых, на второй доске – уже вышедший претендентом на будущий чемпионский матч со мной Каспаров, на первой – я в качестве капитана, и все бодрые, свежие, настроенные на победу и крепко сплоченные желанием победить.

Грамов, по одной ему известной причине, сначала наотрез отказывался от турнира, говорил, что никому он не нужен и незачем доказывать то, что и так всем понятно. Раз за звание чемпиона мира будут бороться два советских шахматиста, то и сомнений в том, сборная какой страны самая сильная, – быть не может. Зачем еще тратить деньги, ездить на турниры, выделять призовые. Все это только никчемные хлопоты. Престиж страны? Да его и так хватает. А если проиграют? Вот где потом шишек нахватаешь. А на кого эти шишки посыплются? Конечно же на министра. А министру зачем такие переживания? Он желает сидеть в своем кресле ровно и ни о чем не беспокоиться. К счастью, на Грамова все же нашлись меры воздействия. Видимо, на самом верху решили, что после бойкота игр в Лос-Анджелесе отказ от встречи со сборной мира по шахматам слишком сильно уронит советский спорт в глазах мировой общественности. А победа, напротив, может в очередной раз продемонстрировать всем и каждому величие Советского Союза. В общем, правдами и неправдами Грамова удалось убедить умерить свои страхи и отправить команду на турнир в Лондон. Накануне вылета по протоколу появляемся у него на приеме, слышим следующие напутственные слова:

– Вы едете побеждать, и только. Никакой другой цели быть не может. В противном случае и ехать никуда не надо. И вообще, еще не поздно передумать.

Вяло реагируем общими фразами, говорим, что победа будет за нами, настрой у команды боевой. В общем, спасибо, до свидания, скорее бы выйти и еще долго с вами не встречаться. Мы уже на пороге, и тут Грамов как бы между прочим заявляет:

– Да, чуть не забыл. Один маленький несущественный вопрос. – Отводит глаза от наших вопросительных взглядов и добавляет: – Финансовый.

Тут же понимаем, что замечание о несущественности вопроса – наглая ложь, и ждем объяснений. Грамов пафосно излагает:

– Вы, конечно, понимаете, что в случае проигрыша не можете рассчитывать ни на какое финансовое поощрение. Но за победу руководство приняло решение выделить призы. – Делает многозначительную паузу, будто мы должны рассыпаться в благодарностях. Напряженно ждем продолжения, и оно не заставляет себя ждать.

– Вам предстоит сыграть четыре партии. Но если кто-то играет, например, две партии, – получает половину премии, а другую половину – заменивший его.

Несколько мгновений длится молчание. Мне кажется, что я сплю, потому что только во сне может померещиться подобная ерунда. Наконец выхожу из оцепенения и спрашиваю:

– Марат Владимирович, вы понимаете, что вы делаете?

– А что? – То ли действительно не понимает, то ли делает вид.

Стараюсь сохранять спокойствие и объясняю:

– У нас в команде 10 игроков и еще два запасных. Кто именно будет играть, чаще всего определяется на месте. Это зависит от расстановки сил, от позиций. При раскладе в четыре партии есть большая вероятность, что кто-то вовсе не сядет за игровой стол.

– А с какой стати тогда платить ему деньги? – Грамов возмущен. В голосе вызов, в глазах молнии.

– Как вы не понимаете, в успехе команды имеет значение вклад каждого игрока. Да, человек может не играть лично, но он принимает участие в подготовке матчей, анализирует ходы, предлагает решения. Игрок спит, а остальные трудятся ночами, вырабатывают стратегии. Без их участия ничего не получится. А вы лишаете их интереса что-либо делать. Да и мне предлагаете теперь решать, не кто из команды будет играть, а кто получит деньги. Я отказываюсь от такой постановки вопроса. Мы должны получить двенадцать равных премий, и никак иначе.

– Но наши финансисты решили иначе. – Министр продолжает настаивать. – Они все посчитали, проверили. Вклад все же разный, так что по Сеньке и шапка.

– Финансисты никак не могут знать внутренней системы нашей командной работы! И ваша задача как министра спорта до них эту систему донести! Финансисты могут думать и решать одно, а я как шахматист с их странным решением не согласен, и точка.

– И я не согласен! – поддержал Каспаров.

– И я, и я, я тоже не согласен, – раздались голоса членов команды.

Увидев единение, Грамов пошел на попятную:

– Ну, хорошо. Финансисты, наверное, не просто так выдвинули такое предложение. Но, возможно, вы все-таки правы. Мы, конечно, постараемся и выделим нужное количество премий. Летите спокойно.

Улетаем в сопровождении двух офицеров безопасности, прибываем в Лондон и едва успеваем разместиться, как руководителя делегации Батуринского настигает звонок заместителя Грамова, в ведомстве которого находятся шахматы. Расстроенным голосом Виктор Андреевич Ивонин сообщил, что Грамов отказался от своих слов и никаких дополнительных премий выделять не собирается. Батуринский, совершенно растерянный от услышанного, спросил меня, что будем теперь делать.

– Отправим в Москву телеграмму, – отвечаю, стараясь думать на несколько ходов вперед.

– Какую?

– В случае если решение по премиям останется неизменным, Карпов слагает с себя полномочия капитана и, скорее всего, вообще откажется играть.

– Серьезно?

– Более чем. Но сначала посоветуюсь с коллективом.

Собираю команду в отдельном помещении, куда не пускаю даже чрезвычайно недовольных этим решением офицеров госбезопасности, которых мы ласково называли членами профсоюза. Рассказываю ребятам о коварстве Грамова и получаю единогласное решение команды о том, что надо продолжать настаивать на своем. Определившись, отправляем Ивонину телеграмму, зная, что времени на принятие решения у Москвы совсем мало. На следующее утро в одиннадцать часов мы обязаны подать заявку, в которой будет указан состав команды, а кого указывать, как формировать список, кто будет капитаном, если я выхожу из игры, – много вопросов и ни одного ответа. Вечером Ивонин отзвонился и сообщил, что министр пока не склонен менять свое решение, но предложил подождать до утра, чтобы добиться окончательной ясности. Меня вся эта тягомотина и в принципе ситуация, когда копейки государственным чиновникам оказываются важнее интересов страны, не просто расстраивала, а буквально выводила из себя. Терпеть не могу крохоборства, тем более такого прозрачного и недальновидного. Я взял трубку и сказал Ивонину:

– Виктор Андреевич, происходящее просто возмутительно! Речь идет о престиже страны! Мы приехали выигрывать, мы реально можем это сделать, а вместо поддержки команда получает только почву для внутреннего конфликта. И это вместо того, чтобы все силы бросить на будущую победу.

– Я все понимаю, Анатолий Евгеньевич. Но Грамов уперся, как… – Заместитель министра осекся и прикусил язык, хотя могу представить, сколько нелестных эпитетов крутилось в его голове в адрес начальника. – Я попробую завтра утром поговорить с ним еще раз.

– Спасибо. Только предупредите его, что если он не передумает, я играть не буду, и пусть сам в этом случае оценивает шансы команды на победу. И – да – я не могу гарантировать, что вместе со мной в Москву не захочет вернуться кто-нибудь еще. А если в команде не останется десяти игроков, то матч и вовсе сорвется. Вы представляете, скандал какого масштаба может произойти? И я не буду скрывать, в чем его причина и кто его виновник. Так и передайте.

В девять утра мы узнали, что Грамов сдавать позиции не собирается, желает всем удачи и просит его больше не беспокоить по пустякам. Я тоже не собирался отказываться от своих слов и отправился паковать чемоданы, а Батуринский, объявивший мне об исходе переговоров, пошел к нашим «товарищам из профсоюза», которые уже были в курсе событий и гораздо лучше министра спорта представляли, в какую неприглядную историю может вылиться его упрямство. Они дозвонились по своим каналам, точно не знаю кому, но информация дошла в ЦК партии, где быстро распорядились: «Поставить министра на место. Он – дурак». К счастью, информация об этом распоряжении пришла в Лондон до одиннадцати утра и скандала не случилось.

Вторая довольно существенная для шахмат революция произошла в Дубаи в восемьдесят шестом году. Очень долгое время обязательным условием в формировании команды на чемпионат мира или на шахматную олимпиаду было включение в ее состав чемпиона СССР. А надо признать, что игроки высокого ранга участвовать в союзных чемпионатах очень не любили. Иногда играть приходилось, но чаще всего получалось найти причину для отказа. Чемпионат СССР длился очень долго, отнимал много времени и сил, а дивидендов и приоритетов не давал почти никаких. Зато, участвуя в нем, можно было пропустить ряд престижных международных турниров, которые для чемпиона мира, конечно, привлекательнее чемпионата страны. Одно дело, если турнир входит в череду отборочных турниров к другим чемпионатам, но если ты уже выиграл мировое первенство, то нет никакого смысла тратить свои силы на ничего не решающие матчи и опускаться до соревнований, которые существенно ниже рангом.

Обычно на шахматных олимпиадах и на групповых чемпионатах мира команду нашей страны формировал самый сильный игрок – чемпион мира. Личные отношения в этом случае играли роль, возможно, лишь в то время, когда чемпионом был Петросян. Остальные, насколько мне известно, делали ставку исключительно на конкретные умения каждого человека и набирали лучших из лучших. Не могу сказать, что чемпион мира был официальным составителем списка фамилий, но с его мнением всегда считались и прислушивались к нему безоговорочно. Во всяком случае, во времена моего чемпионства команда всегда состояла из тех шахматистов, которых называл я, и мы не проиграли ни одного турнира.

Но в восемьдесят шестом году ситуация уже изменились. Я во втором матче уступил свой титул чемпиона мира Каспарову. Наши личные отношения сложно было назвать даже нормальными, но при этом мы обязаны были продолжать играть в общих турнирах в одной команде. Да, можно было самому отказаться, но это значило поставить под удар свое спортивное будущее и равнодушно отнестись к спортивным результатам страны, поэтому мы, конечно, сдерживали эмоции для сохранения нормального климата внутри команды. Так или иначе, но мое мнение в формировании состава, видимо, тоже перестало быть определяющим для товарищей сверху, и нам в очередной раз навязали присутствие чемпиона СССР. Сколько раз оказывался чемпион страны в составе команды на мировом первенстве, столько раз его в итоге исключали из состава игроков. Меня можно было бы обвинить в предвзятости, но из песни слов не выкинешь: что было, то было. Такое случилось в семьдесят втором году на олимпиаде в столице Македонии Ско2пье, где мы были вынуждены отстранить от игры сдавшего полуфинальные и начавшего сдавать финальные поединки чемпиона СССР – Владимира Савона. А исключение одного человека из списка игроков – это неизбежная нагрузка на всех остальных, которым приходится играть из последних сил без всякого отдыха. Тогда в Скопье олимпиаду вытащили Таль, набравший тринадцать с половиной очков из пятнадцати, и я, с двенадцатью с половиной очками из четырнадцати. Почему-то не в лучшей форме был Петросян, не слишком хорошо играл Корчной, но стать первыми все же получилось.

Да, мы сумели достичь фантастического результата в семьдесят втором, но никто не мог гарантировать подобного успеха в восемьдесят шестом. Чемпион Советского Союза Виталий Цешковский был хорошим шахматистом, но в команду не вписался от слова совсем. Кроме того, председателем Федерации был тогда Александр Чикваидзе – хороший человек и в общем довольно дельный председатель, но главенствующую роль в шахматах он отдавал тренерам и считал, что они лучше ориентируются в составе сборной команды и в том, в какой форме находится тот или иной игрок.

Самым неприятным было то, что ключевые, самые важные матчи проходили в самом начале турнира. С главными соперниками – англичанами – нам удалось выйти на ничью, но во втором круге Каспаров проиграл чемпиону США – Яссеру Сейравану, и мы уступили американской команде. После пяти туров мы отставали уже на приличные полтора-два очка, и все шло к тому, что, если ничего не предпринять, мы не только окончательно упустим чемпионство, но и с текущего второго места легко сможем откатиться на третье. Оставив в стороне все прошлые взаимные обиды и дрязги, подхожу к Каспарову и говорю:

– Гарри, надо что-то делать, иначе нам конец.

– Да, согласен, – тут же откликается Каспаров, хотя пребывает в жутком настроении после проигрыша американцу.

– Стратегия, которая казалась хорошей до чемпионата, сработала бы, если бы все были в форме. Но Цешковский не тянет, а мы с тобой играем по очереди. Получается, что команда работает вполсилы. Единственный шанс изменить положение – играть нам обоим все матчи, как бы ни было тяжело. Ты знаешь, что мы оба сейчас в своей лучшей форме, поэтому нам и нести ответственность.

– Не возражаю. – Каспаров легко согласился с моим предложением, и мы тут же позвали команду и объявили о своем решении. Цешковский, к его чести, тут же признал нашу правоту и согласился все оставшееся время олимпиады «отработать туристом». А остальные ребята безоговорочно поддержали наше с Каспаровым решение взять руководство командой на себя.

Заручившись поддержкой товарищей, приглашаю присоединиться к нашему совещанию Чикваидзе и тренеров и говорю:

– С этого момента руководство командой осуществляем Гарри и я. Мы и только мы определяем игроков. Да, можем прислушаться к мнению тренеров, но окончательное решение оставляем за собой. Считаем это единственным возможным способом как-то изменить ход олимпиады в столь безнадежной ситуации.

– Вы не собираетесь слушать даже председателя Федерации? – совершенно опешил Чикваидзе.

– При всем уважении, Александр Давидович, очень прошу вас не мешать профессионалам, потому что сейчас только профессиональные шахматисты могут знать, что и как надо сделать, чтобы выиграть.

Конечно, о нашем своеволии было немедленно доложено в Москву, но результатом той революции стала победа. В последнем туре мы разгромили команду Польши со счетом 4:0, а команда Испании каким-то чудом одержала верх над Англией, что и позволило в конце концов нам занять первую строчку в турнирной таблице.

Министром спорта в то время все еще оставался Грамов, продолжающий при каждом удобном случае демонстрировать свою вопиющую некомпетентность. Складывалось ощущение, что решения он принимал, нисколько не задумываясь о возможных последствиях. Так, в том же восемьдесят шестом году перед началом нашего с Каспаровым матча-реванша в Лондоне Кампоманес выдвинул новые требования ФИДЕ при проведении чемпионатов мира. Если раньше организаторы турнира переводили в Федерацию 20 % от суммы призового фонда, то теперь Кампоманес решил обложить налогом еще и участников матча. Если учесть, что советские спортивные деятели всегда исправно заботились о том, чтобы спортсмены в конечном счете получили мизерную часть от объявленного денежного приза, то принятие условий президента ФИДЕ превращалось в форменный грабеж. Но с этим вопиющим требованием легко согласился Спорткомитет. Пересилив свою неприязнь, я в очередной раз пошел к Грамову. По логике, все эти вопросы уже должен был бы решать Каспаров, но Гарри Кимович, видимо, в силу молодости, в то время еще предпочитал оставаться в стороне от административных вопросов. Интересуюсь у Грамова:

– Марат Владимирович, почему поддерживаете беззаконие? Кампоманес творит что пожелает, а вы соглашаетесь.

– Ну а зачем нам обострять отношения с ФИДЕ? Они и так в последнее время оставляют желать лучшего. Да и какая вам разница? Вы деньги получаете здесь. Призовой фонд, который мы объявляем, фиктивен… Вы будете получать как получали.

На это мне было ответить нечего, условия Кампоманеса приняли, и до сих пор участники матчей на звание чемпиона мира обязаны выплачивать налог ФИДЕ, только теперь уже из собственного кармана. И пусть призовой фонд уже давно перестал быть фиктивным, я по-прежнему считаю требования Международной федерации по отношению к спортсменам грабительскими и не могу не вспомнить о том, что сейчас мы по-прежнему расхлебываем недальновидные решения советского министра.

При этом сам Грамов всегда оставался настолько самонадеянным и так был уверен в поддержке Горбачева, что нисколько не опасался за свою должность. Даже когда в восемьдесят девятом году приняли решение о том, что министр при переизбрании должен получить обязательное одобрение не только от высшего руководства страны, но и в соответствующих комитетах Верховного Совета, он не сомневался в том, что сумеет сохранить пост. Не знаю, на какие поблажки рассчитывал Грамов. Почему был уверен в том, что пройдет утверждение в Комитете, где было немало спортсменов, которым он успел попортить кровь? Видимо, мало кто думал, что времена действительно изменились. А они изменились, и Марат Владимирович, к большому удовольствую многих хороших людей из спортивного мира, свое место потерял. Кресло министра занял его заместитель Николай Иванович Русак. Ему досталось трудное время, если не сказать роковое. Кругом разваливалось всё и вся, а держался – в том числе и благодаря его крепкому руководству – только спорт. Именно при Русаке сборная команда СНГ, выступавшая на летних Играх в Барселоне в девяносто втором году под олимпийским флагом, заняла первое место в общем зачете. Советский Союз развалился, громко хлопнув дверью.

Не удивлюсь, если кто-то обвинит меня в предвзятом отношении к Грамову из-за того, что в годы его «правления» я уступил свой титул Каспарову. Но уверяю вас: наша шахматная дуэль с Гарри Кимовичем – это иная и очень непростая история. Выигрыш Каспарова вовсе не стал для меня моментом завершения важной и значительной эпохи. Он стал точкой отсчета для новых поисков и находок, для стремления к совершенству, для прекрасных открытий, для очередного интересного поворота на витиеватом и многогранном пути.

А по-настоящему переломным моментом в истории шахмат стали девяностые годы. Спад интереса к игре в нашей стране можно было бы объяснить развалом СССР, проблемами в экономике, отсутствием финансирования и возможности растить новые достойные кадры, а также выходом на мировую арену Виши Ананда и Найджела Шорта. Но на самом деле кризис настиг весь шахматный мир. Девяностые – это время раскола, интриг и скандалов, время попыток Кампоманеса во что бы то ни стало удержаться на своем посту президента ФИДЕ, время экспериментов Каспарова с созданием Профессиональной шахматной ассоциации, надолго нарушившей порядок в нашем виде спорта. Девяностые – это время моего реванша, но это уже совсем другая глава.