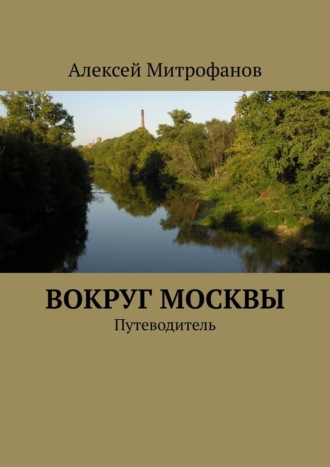

Алексей Митрофанов

Вокруг Москвы. Путеводитель

Черкизово

Поселок Черкизово не имеет ничего общего со знаменитым московским Черкизовским рынком. Это древнее славянское поселение на севере Московской области. Предметом исследования археологов Черкизово стало еще до революции, в 1865 году. Их самые ранние находки относятся к VI столетию до нашей эры. Самый известный здешний археологический памятник – Черкизовское селище. Название же произошло от ордынского царевича Серкиза (он же Черкиз), владевшего здешними землями.

Но не только древностями славится этот поселок. Здесь, к примеру, зимой 1908 года студент Борис Илиодорович Россинский совершил один из первых в стране полет на управляемом планере собственной конструкции. Кстати, создавался этот аппарат здесь же, в Черкизове. В качестве материала использовался бамбук, выпрошенный молодым человеком на ляминской мебельной фабрики.

В качестве стартовой точки выбран был высокий берег реки Клязьмы. Для начала залили покатую, гладкую горку, с которой спустили сани с планером и летчиком. Какое-то время планер ехал на санях, после чего оторвался от них и полетел самостоятельно.

Россинский вспоминал о кульминации этого исторического события: «Посреди склона я почувствовал, что меня тянет в небо. Изо всех сил я оттолкнулся ногами от саней, встречный ветер подхватил меня, бросил вверх и я полетел. Полетел!»

Продолжался полет три минуты, испытатель, к счастью, остался цел и невредим, и в 1910 году именно он установил в Москве на Ходынском поле первый сарай для своего самолета. И после этого знаменитый ходынский аэродром начал стремительно разрастаться и совершенствоваться.

Борис Илиодорович прожил 92 года, имел значок летчика №1, также неофициальный статус дедушки русской авиации, а также звание «почетный пионер города-курорта Сочи» – во время показательных полетов над горой Ахун он продемонстрировал несколько петель Нестерова.

В доме по адресу Черкизовский парк, 5, в 1918—1920 годы находилась народная консерватория. Ее принято считать первым подобным учреждением в стране. Консерватория – детище местного интеллигента-энтузиаста В. Г. Чирикова.

В доме №7 по улице Новикова-Прибоя с 1934 по 1944 годы жил на даче, собственно, писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой. Именно здесь он работал над известным романом «Цусима». Жил открытым домом, принимал гостей. У него бывали Александр Фадеев, Алексей Толстой, Леонид Леонов, Ольга Форш, Михаил Пришвин, Иван Козловский и многие другие знаменитости той сравнительно недавней эпохи.

Эта дача досталась писателю благодаря случаю. Как-то раз Алексей Силыч пожаловался своему приятелю, дипломату и писателю Петру Парфенову, что не может найти себе место, где бы спокойно работалось. Тот пригласил Новикова-Прибоя к себе в гости, в соседнюю Тарасовку. Всей компанией вышли побродить по окрестностям, и тут писатель понял: место найдено. «Здесь, только здесь будем строить дачу, – сказал он. – Ну, Парфеновы, уважили вы мое русское сердце и морскую душу».

По инициативе дочери Ирины (а писатель, кстати говоря, хотел назвать ее Цусимой) здесь в 1969 году открыт музей Новикова-Прибоя.

В доме 5 по улице Кедрина, а также по нескольким другим черкизовским адресам с 1931 по 1945 годы жил поэт Д. Б. Кедрин. Именно тут появилось на свет знаменитое стихотворение «Зодчие».

Кедрин поселился в Черкизове несколько раньше. Еще будучи литсотрудником Мытищинского вагоностроительного завода, он здесь жил в заводском общежитии. Общежитие нравилось Кедрину. Его дочь вспоминала: «Это был красивый деревянный особняк в два этажа с террасами, балкончиками, широкими лестницами. Отец мог выбрать любую комнату, так как они с мамой оказались чуть ли не первыми поселенцами, но Кедрина покорила маленькая, почти квадратная комнатка на втором этаже. Здесь с трех сторон открывался удивительный вид на реку Клязьму, на высокую церковь… Эта комната-фонарик оказалась террасой и к зиме ее пришлось утеплять, но отец очень полюбил эту комнату, из окон которой он, южанин, начинал постигать красоту центральной России, постоянно всматривался в высокие звезды, спокойную реку с поросшими ивой берегами, в подернутые голубой дымкой дали с деревянной мельницей и старым погостом».

Но затем Кедрин перешел в издательство «Молодая гвардия», и общежитие пришлось покинуть.

Поэт, однако, полюбил Черкизово, поэтому решил остаться здесь. Та же мемуаристка вспоминала: «Иногда, устав от работы, отец говорил маме: „Я пойду поброжу“. И часами ходил по Черкизову, подолгу стоял возле церкви, подняв голову и рассматривая голубые купола и высокую звонницу. Любил он подойти к быстрой Клязьме, заросшей высокими, свисающими к воде ивами, и наблюдать, как колышется у берега трава, как проплывают по реке отраженные в ней облака».

В этих же местах тридцативосьмилетний поэт погиб при неизвестных обстоятельствах. Его тело нашли рядом с платформой Вешняки, с переломанными ребрами и костями. Известно, что в день своего исчезновения он отправился в Союз писателей за гонораром, но обратно так и не вернулся.

Все три мемориальных дома сохранились.

Ивантеевка

Ивантеевка – своего рода текстильная столица северного Подмосковья. Еще до революции здесь открывались во множестве полотняные, бумажные, суконные, обойные и прочие фабрики сходного профиля.

Название этого города (этот почетный статус Ивантеевка приобрела в 1937 году) происходит от располагавшейся здесь ранее деревни Вантеево, якобы, названной так в честь ее основателя, Василия Вантея, сына легендарного боярина Андрея Кобылы. Однако самым ярким здешним жителем считается не Вантей (факт существования которого до сих пор подвергается сомнению), а известный русский писатель и актер Иван Федорович Горбунов. Здесь он родился и здесь же прошло его детство. Горбунов особенно прославился своими «Сценами из народного быта» и «Сценами из купеческого быта», которые сам же со сцены зачитывал. Разумеется, на них во многом повлияли детские, ивантеевские впечатления.

А. Ф. Кони писал о Горбунове: «Став в естественную, непринужденную позу, он, если это было в частном собрании, брался за спинку стула, откидывал со лба нависавшую прядь волос и глядел перед собою в пространство слегка прищуренными, живыми глазами, взор которых по ходу и смыслу рассказа ставился с удивительною легкостью то посоловелым, то комически-томным, то лукавым, то испуганным. Живая, непередаваемая игра физиономии Горбунова, – выражение его губ, то оттопыренных, то растянувшихся в сладкую или ехидную улыбку, то старчески отвислых, то презрительно сжатых, – его, редкий вообще, жест с растопыренными пальцами или выразительный удар могучего кулака в грудь, – наконец, удивительно-тонкие оттенки его, небогатого самого по себе, голоса, его шепот, всхлипыванья, взволнованная скороговорка, выразительные паузы – все это населяло его рассказы массою лиц, обрисованных яркими типичными чертами, различных по темпераменту, развитию, настроению и одинаковых по своей реальности, по своей тесной связи с своеобразными сторонами русской жизни и натуры».

В Ивантеевке есть памятник Ивану Федоровичу.

А в Великую Отечественную судьба забросила сюда еще одного видного сценического деятеля, Алексея Ивановича Фатьянова. Он был призван в армию в звании рядового, носил военную форму (которая, кстати, ему удивительно шла), но занимался, тем не менее, своим делом – выступал со сцены. Там же, на сцене местного театра, он и жил – в закутке, отгороженном ширмочкой.

Памятника Алексию Фатьянову в Ивантеевке нет.

Туристов сюда привлекает гостиница, расположенная фактически посреди леса. Из предприятий культуры – ДК «Юбилейный», историко-краеведческий музей, театр, выставочный зал, а также ресторан при упомянутой гостиницы. Среди архитектурных достопримечательностей – Георгиевский и Смоленский храмы.

Кстати, в Ивантеевке снимались культовые фильмы «Место встречи изменить нельзя» и «Визит к минотавру». Для любителей кинематографа – дополнительный повод побывать в этом провинциальном городке.

Пушкино

На Пушкино в девять идет электричка.

Послушайте, вы отказаться не вправе,

Кукушка снесла в нашей роще яичко,

Чтоб вас с наступающим счастьем поздравить! —

писал Дмитрий Кедрин, проживавший в соседнем Черкизове.

Своим названием Пушкино обязано одному из предков поэта Александра Сергеевича Пушкина. В XIV веке этой местностью владел Григорий Александрович Морохин, по прозвищу Пушка, от которого, собственно, и пошел известный российский род. Впрочем, это всего-навсего одна из версий, хотя и признанная на сегодня основной.

Пушкино развивалось сначала как промышленный центр с преобладанием ткацких ремесел, а затем и как дачная местность. В результате вышел очень даже комфортабельный поселок, на территории которого силами здешних предпринимателей создавалась инфраструктура – библиотека, больница, аптека, потребительская лавка, летний театр (он был истинным архитектурным шедевром, но, к сожалению, в 1993 году сгорел), земское училище, почтово-телеграфная контора, трактиры. Была даже своя пожарная дружина, чем мог похвастаться далеко не каждый поселок. Пушкинские улицы пестрели вывесками «Универсальный московский магазин», «Галантерейные товары», «Починка зонтов и обуви», «Чай Т-ва Караван».

Справочник «Россия. Полное географическое описание нашего отечества – настольная и дорожная книга для русских людей», вышедший в 1899 году, сообщал: «На 28-й версте Ярославского жел. пути находится станция Пушкино на р. Уче, окруженная еловым лесом и прекрасными дачами, которых около Пушкина и находящейся в 2 вер., не доезжая до него, Мамонтовской платформы, считается до 700. Местность около Пушкина очень привлекательна: здесь есть маленькое озеро, общественные парки и летний театр».

А годом раньше «Дачный вестник» сообщал: «Из года в год Пушкино принимает все лучший и лучший вид и становится излюбленным местом всего Московского beau monde’a. Конечно, своим теперешним благоустройством и благосостоянием Пушкино обязано исключительно видному местному дачевладельцу Н. П. Пастухову, создавшему то, что теперь называется Пушкино. По части развлечений Пушкинский театр почти всегда идет во главе всех дачных театров… Следовало бы только упразднить „мещанскую“ танцевалку. Последняя совсем не гармонирует с таким „бонтонным“ уголком и является крайне темным пятном на светлом фоне скромных и семейных развлечений. Уже раз дело поставлено на „высшую“ ногу – надо его довести до конца, если только в „танцульке“ не кроется какая-нибудь „haute politgue“».

Здешний летний театр почитался первейшей достопримечательностью. Композитор Василенко вспоминал: «Я помню один замечательный спектакль в Пушкино под Москвой. Летом 1896 года, будучи на даче у Архипова, я отправился с ним к Пастухову, где был крохотный театрик. Опера „Паяцы“ шла под рояль. Выступали Мутин, Оленин, Собинов в роли Арлекино. Была чудесная лунная ночь. Театрик помещался в зарослях сосен и берез, голос Собинова звучал превосходно, и со стороны шоссе раздавались по его адресу бешеные аплодисменты дачников, не попавших на этот спектакль».

Среди особенно изысканных пушкинских развлечений были конкурсы красоты.

Городом же Пушкино стало в 1925 году.

Самым знаменитым здешним жителем считается Владимир Маяковский. Его пушкинский адрес известен любому начитанному россиянину – он идет эпиграфом к стихотворению Владимира Владимировича «Необычайное приключение»: «Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской железной дороге».

В сто сорок солнц закат пылал,

в июль катилось лето,

была жара,

жара плыла —

на даче было это.

Пригорок Пушкино горбил

Акуловой горою,

а низ горы —

деревней был,

кривился крыш корою.

А за деревнею —

дыра,

и в ту дыру, наверно,

спускалось солнце каждый раз,

медленно и верно.

По данным синоптиков, летом 1920 года, когда было написано это стихотворение, температура достигала 36,8 градусов по Цельсию. Долгое время это значение было абсолютным максимумом температуры воздуха в Москве.

Лиля Брик вспоминала: «Летом сняли дачу в Пушкино, под Москвой. Адрес: 27 верст по Ярославской ж/д, Акулова гора, дача Румянцевой. Избушка на курьих ножках, почти без сада, но терраса выходила на большой луг, направо – полный грибов лес. Кругом ни домов, ни людей. Было голодно. Питались одними грибами. На закуску – маринованные грибы, суп грибной, иногда пирог из ржаной муки с грибной начинкой. На второе – вареные грибы, жарить было не на чем, масло в редкость.

Каждый вечер садились на лавку перед домом смотреть закат».

Это был 1919 год.

Еще одно воспоминание Брик: «В Пушкино на даче мы нашли под забором дворняжьего щенка. Володя подобрал его: он был до того грязен, что Володя нес его домой на вытянутой руке, чтобы не перескочили блохи. Дома мы его немедленно вымыли и напоили молоком до отвала. Живот стал до того толстый и тяжелый, что щенок терял равновесие и валился набок. Володя назвал его Щен. Выросла огромная красивая дворняга».

После этого случая Лиля Брик стала называть Щеном самого Маяковского.

К сожалению, дачу Румянцевой постигла участь летнего театра – она погибла от огня. А стихотворение осталось в хрестоматиях.

Дошел до наших дней и памятник поэту на Акуловой горе. Он появился здесь, в общем, случайно. В 1950-е годы был объявлен конкурс на памятник Маяковскому в Москве. В конкурсе победил скульптор Александр Кибальников. Но в нем же участвовал и пушкинский ваятель Игорь Лурье, работе которого не посчастливилось занять первое место. Этот-то – несостоявшийся московский – памятник и был сооружен на родине ваятеля.

Затем поэт не однократно снимал дачи в Пушкине. Кто только здесь его не навещал! Помимо представителей писательского цеха попадались совершенно неожиданные гости. Одна из пушкинских дачниц, Нина Алексеевна Ульянова вспоминала: «Я жила на даче (Акулова гора) года три. Дачу меняли несколько раз. Среди этих дач была дача Вячеславова, в которой сейчас музей. Это была наша последняя дача в Пушкино. На следующий год заболела сестра, и мы больше в Пушкино не возвращались. Мебель осталась в доме. В комнате Маяковского (там жили мои дядя и тетя) стояла полуторная кровать, два венских стула с округленными спинками, на террасе – два складных стола. В комнатах – свечи в подсвечниках, на террасе – подвешенная керосиновая лампа…

Мы несколько раз встречали Маяковского, всегда в компании людей, редко – одного. Его дача стояла единственная в поле. К Маяковскому прилетал летчик, садился около его дачи. Самолет – чуть ли не бамбуковые палочки, обтянутые полотном, мотор – между ног. Мы кричали: «Габер-Влынский летит…» Почему так кричали – не знаю».

В действительности это был другой какой-то летчик. Адам Габер-Влынский к тому времени погиб.

Этим список здешних знаменитостей не ограничивается. На Писаревской улице жил художник Е. Камзолкин, автор эмблемы «Серп и Молот», которая на протяжении десятилетий была символом нашей страны. Камзолкин проживал здесь с 1910 по 1957 годы, вплоть до самой смерти.

Режиссер Константин Станиславский в 1898 году проводил тут, на даче купца Н. Архипова первые репетиции спектакля «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого. В том же году, тем же спектаклем открылся легендарный МХТ, что дает основание пушкинским жителям считать свой город родиной или, как минимум, колыбелью Московского художественного театра.

В Пушкине, дачником, жил писатель Паустовский. Сначала в центре, на Тургеневской, а после на окраине. Тихо мечтал о встрече с Маяковским: «Маяковский жил в то время на Акуловой горе и часто приходил к Асееву играть в шахматы.

Он шел через лес, широко шагая, вертя в руке палку, вырезанную из орешника.

Он показался мне угрюмым. Я старался не попадаться ему на глаза. Я был излишне застенчив. Мне казалось, что Маяковскому просто неинтересно разговаривать со мной.

Что я мог сказать ему нового и значительного?»

Недалеко от станции, на даче оперного певца Большого театра Николая Шарикова, бывали Собинов, Нежданова, Шаляпин и другие знаменитости. Они приезжали сюда для выступления на летней сцене и останавливались у Николая Михайловича как у коллеги и доброго знакомого. Отец же Шарикова был лесопромышленником и финансировал строительство уже упоминавшегося летнего театра, а также пушкинских церквей. Их было две, и в каждой пел Шаляпин.

Сама же станция была одной из лучших в Подмосковье. Дореволюционный путеводитель писал: «На 28 версте от Москвы. Станция 3-го класса. Это большое каменное здание с двумя залами: одна для пассажиров I и II классов и другая для пассажиров III класса. При первой – буфет с холодными закусками и горячими кушаньями… Возле станции всегда к приходу поезда являются извозчики, парные и одноконные, которыми можно пользоваться для сообщения с окрестными дачными местностями и селами».

В Пушкине бывал и Михаил Булгаков. Константин Паустовский писал: «Ему для одной из глав романа нужно было обязательно посмотреть снежные „шапки“ – те маленькие сугробы снега, что за долгую зиму накапливаются на крышах, заборах и толстых ветвях деревьев. Весь день Булгаков бродил по пустынному в тот год Пушкино, долго стоял, смотрел, запахнув старую облезлую доху, – высокий, худой, печальный, с внимательными серыми глазами. „Хорошо! – говорил он. – Вот это мне и нужно. В этих „шапках“ как будто собрана вся зимняя тишина“».

Впоследствии Пушкино «выстрелило» в «Мастере и Маргарите», в том эпизоде, когда исчезнувший и перенесенный Воландом на южный берег Крыма Степа Лиходеев, слал на место своей службы отчаянные телеграммы из Ялты“: „Тут администратор подпрыгнул и закричал так, что Римский вздрогнул:

– Вспомнил! Вспомнил! В Пушкине открылась чебуречная «Ялта»! Все понятно. Поехал туда, напился и теперь оттуда телеграфирует!»

По мнению пушкинских краеведов, прототипом чебуречной послужило здешнее кафе «Грибок».

Бывал здесь и писатель Анатолий Рыбаков. В результате Пушкино «вписалось» в его повесть «Кортик»: «В ближайшее воскресенье друзья сошли на станции Пушкино. В руках у каждого были лыжи и палки.

Вдоль высокой деревянной платформы с покосившимся павильоном тянулись занесенные снегом ларьки. За ларьками во все стороны расходились широкие улицы в черной кайме палисадников. Они замыкали квадраты дачных участков, где протоптанные в снегу дорожки вели к деревянным домикам с застекленными верандами. Только голубые дымки над трубами оживляли пустынный поселок».

И этот список можно бесконечно продолжать.

Среди здешних достопримечательностей – множество дач дореволюционной постройки, представляющих огромную художественную ценность. Уже упоминавшийся памятник Маяковскому на Акуловой горе. Очаровательное здание железнодорожного вокзала. Не менее очаровательная водонапорная башня 1903 года постройки. Почти игрушечная башенка въездных ворот Ивантеевской фабрики, ровесница водонапорной башни. Краеведческий музей, располагающийся в бывшей купеческой дачной усадьбе Рабенек-Михайловых, построенной в 1910 году из дерева в стиле модерн. Современный памятник Пушкину и Крылову, сидящим на лавочке на фоне кинотеатра «Победа».

Словом, турист, оказавшийся в Пушкине, скучать ни минуты не станет.

Мураново

Следующий пункт – Мураново – одно из пресловутых «литературных гнезд» Московской области. Это не город, не поселок, а усадьба. Соответственно, там нет ни фабрик, ни заводов, ни исследовательских институтов. Жизнь подобных населенных пунктов рафинирована. Да и населенным пунктом это, собственно, не назовешь.

История Муранова берет свое начало в 1811 году, когда здесь поселяется генерал-майор Л. Энгельгардт. После смерти этого высокообразованного боевого генерала и героя взятия Очакова, оно перешло к его дочерям, одна из которых была женой известного поэта Баратынского. Последний водил дружбу с богемным цветом того времени – Пушкиным, Дельвигом, Вяземским, Жуковским, Грибоедовым. Литературная судьба Муранова была предрешена.

Баратынский горячо любил эту усадьбу и ее окрестности. Посвящал Муранову стихи:

Есть милая страна, есть угол на земле,

Куда где б ни были: средь буйственного стана,

В садах Армидиных, на быстром корабле,

Браздящем весело равнины океана,

Всегда уносимся мы думою своей;

Где, чужды низменных страстей,

Житейским подвигам предел мы назначаем,

Где мир надеемся забыть когда-нибудь

И вежды старые сомкнуть

Последним вечным сном желаем.

Таким вожделенным «углом» и было для него Мураново.

В 1841 году было закончено строительство нового, теплого дома. К счастью, он дожил до наших дней, и в нем – музей. Этот дом спланировал сам Баратынский, и спланировал весьма удачно. Поэт предусмотрел даже сущие мелочи. В частности, в доме была предусмотрена специальная комната для занятий детей, и в ней, чтобы не отвлекать их от процесса обучения, не было обычных окон – свет попадал сверху. Имелся и подземный ход – поэт был романтичен.

Пока шла стройка, Баратынский обретался в двух-трех верстах отсюда, в селе Артемове. Писал родственникам: «Мы живем в глубочайшем уединении, подмосковная зима – убежище мира еще более глубокого, еще более абсолютного безмолвия, чем деревни внутренних губерний России».

И по нескольку раз в день ездил в Мураново, следить за тем, как продвигаются работы.

Евгений Баратынский умер в 1844 году, вопреки своим планам, не под Москвой, а в Неаполе. Усадьба перешла к Н. В. Путяте – другу и родственнику бывшего владельца, также не чуждому литературного круга. Новый владелец был приятелем самого Пушкина, председательствовал в Обществе любителей российской словесности, сам писал в журналы – больше статьи критические, исторические. Круг посетителей Муранова расширился – Одоевский, Грановский, Соболевский, С. Аксаков, И. Аксаков, Тютчев, Гоголь. У последнего была здесь даже своя комната.

Путята так описывал одно из первых посещений своей – уже своей! – усадьбы: «В Муранове мы провели около двух суток. Поехали туда в воскресенье поутру, а возвратились во вторник вечером. Дом в Муранове прелесть, особенно внутреннее расположение. Оригинально и со вкусом. Тут все живо напоминает покойного Евгения. Все носит свежие следы его работ, его дум, его предположений на будущее. В каждом углу, кажется, слышим и видим его. Я не мог удалить из памяти его стиха:

Тут не хладел бы я и в старости глубокой!»

Мураново было весьма привлекательным.

Мурановской усадьбе – когда там уже с большим комфортом проживала семья Тютчевых – было посвящено одно забавное стихотворение:

Чтобы ехать к вам в Мураново,

Надо быть одетой заново.

У меня ж на целый год

Старый ватошный капот.

Так меня к себе уж лучше вы

Не зовите в гости, Тютчевы.

Его сочинила Софья Григорьевна Карелина. Она проживала по соседству с Мурановым, в имении Трубицыно, дружила с Тютчевыми, лишними средствами не располагала, зато выделялась среди современников своим остроумием. Софья Григорьевна при случае любила продекламировать этот стишок в кругу друзей и родственников.

Видимо, ватошный капот так и не добрался до Муранова. В отличие от его владелицы, которая регулярно навещала своих добрых друзей.

Подобная, щедрая на знаменитостей, биография не могла сказаться на дальнейшей судьбе легендарной усадьбы. Эта судьба была вполне благополучно, даже в самые непростые времена – Мураново в 1920 году было превращено в музей, посвященный стихотворцу Тютчеву. Сергей Дурылин, посетив этот музей, писал: «В мурановской оранжерее цветут персики и абрикосы. По стене оранжереи раскинулось родословное дерево – с тонким стволом… Весеннее солнце стучит лучами солнца в стекла оранжереи – и оттуда дышит на цветущие деревца – теплом и лаской».

Абрикосу было около ста лет, Дурылин умилялся: «Сто лет! Значит, абрикос этот, еще со свежей корой на стволе, цвел при Боратынском, цвел в пушкинском периоде русской истории, в золотом ее веке…»

А художник П. Радимов в Великую Отечественную вдруг сочинил стихотворение, которое так и назвал – «Мураново»:

Тих неширокий пруд, где Талица-речушка

Журчит в ольховнике. Теперь одна беда:

От старой мельницы не стало и следа,

Лишь колеса торчит зубчатая верхушка.

У выгонов стоит под дранкою избушка.

Над окнами резьба и стекла, как слюда,

Блестят в закатный час. Как в прошлые года

Усадьба на бугре и темных рощ опушка.

Словно бы все это существовало и не в страшном 1942 году.

К сожалению, главное здание усадьбы в 2006 году сгорело.