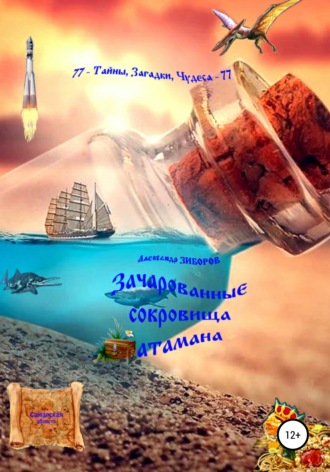

Александр Зиборов

Зачарованные сокровища атамана

Ипостаси «напитка богатырей»

Кумыс готовят из кобыльего молока, которое по своему составу приближается к женскому молоку, а потому легко усваивается (до 95%). Используется особая закваска (культура молочнокислых ацидофильной и болгарской палочки и молочных дрожжей), определённые условия температурного режима и аэрации. В совокупности всего этого происходят чудесные метаморфозы по превращению сырья в чудесный живительный бальзам. Он слегка пенится, имеет приятный сладковато-кислый вкус и своеобразный лёгкий аромат.

Свойства и состав «напитка богатырей», а также его лечебные свойства, прямо зависят от исходного сырья, закваски и способа приготовления. Кумыс делят на три вида в зависимости от его крепости (кислотности) и содержания спирта.

В слабом кумысе (созревание 5-6 часов) газов немного и ежели напиток взболтать, то пена легко спадает. При отстаивании разделяется на два слоя: верхний водянистый и более плотный нижний. На вкус сладковатый, кислота едва ощущается и почти не щиплет язык. Такой кумыс по густоте напоминает кобылье молоко.

В среднем кумысе (созревание 1-2 суток) пена мелкая, но довольно стойкая. Слои практически не образуются в силу равномерной эмульсии казеина. Вкус уже куда кислее и острее, щиплет язык. Он жиже кобыльего молока.

Третий вид кумыса – крепкий (время брожения около трёх суток) – пожиже и ещё кислее. Пена обильная, но менее стойкая, а вот газов очень много. Характеризуется высоким содержанием спирта (до 5%).

Употреблять кумыс следует «живым» – бродящим, но ещё не перебродившим («умершим»). В таком виде он наиболее полезен.

«Коктейль» витаминов

Кумыс – этакий «коктейль» из множества весьма полезных элементов. Уже в начальном сырье, молоке кобыл, содержится витаминов на порядок выше, чем в коровьем, а в процессе брожения их количество ещё более возрастает.

В кумысе имеются витамины А, В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В12, РР (никотиновая кислота), Н (биотин), С (аскорбиновая кислота), а также – фолиевая, линоленовая, молочная, пантотеновая кислоты и прочие. Есть в напитке различные микро- и макроэлементы – медь, кобальт, марганец, цинк, фтор, бром, йод, мышьяк, кремний, кальций, фосфор, ванадий, титан и другие. Плюс – ферменты, гормоны, ароматические вещества.

Без всех них невозможно нормальное функционирование организма. Например, витамин С необходим нашему организму в больших количествах ежедневно: он влияет на образование гемоглобина, состояние сердечнососудистой системы и синтез коллагена, питает гипоталамус, способствуя выработке половых гормонов, повышает иммунитет и энергетику… Без витамина В1 появятся различные сбои функций нервной системы, возникнут мышечная слабость, бессонница, чрезмерная раздражительность… Витамин В12 играет очень большую роль в кроветворении… Без витамина В6 возможны нарушения в обмене веществ, в работе центральной нервной системы; он также усиливает выделение соляной кислоты желудочными железами, что улучшает переваривание и усвоение белковой пищи… Витамины А и В2 необходимы для хорошего зрения… Витамин РР отвечает за здоровье слизистых оболочек, кожи, нервной и пищеварительной систем, является антиоксидантом…

Мало кому известно, но в кумысе сравнительно много очень ценных легкоусвояемых белков: в одном литре напитка примерно 20 граммов, как в ста граммах бараньего филе средней упитанности! Это весьма значительное дополнение в рацион питания, так как белки являются основным материалом клеток нашего тела, и они постоянно обновляются.

Имеется в этом «коктейле» некоторое количество спирта и углекислота, они в совокупности оказывают сильное сокогонное действие на клетки пищеварительных желез, что также способствует улучшению пищеварения.

Бальзам от ста недуг

Спектр благотворного действия кумыса необычайно широк – это истинный природный бальзам! Говорят, что он лечит до ста болезней.

Про туберкулёз уже выше сказано, трудно сыскать лучшее природное средство против него, чем «напиток богатырей». Кумыс улучшает работу сердечной системы и пищеварение, положительно влияя на моторную функцию всего желудочно-кишечного тракта, усиливает перистальтику. Лечит язву желудка, дисбактериоз, нормализует обмен веществ (потому полезен для желающих похудеть), стабилизирует нервную систему. Напиток оказывает широкое укрепляющее действие, это могучий природный иммуностимулятор. Потому рекомендуется при повышенной умственной и физической нагрузках, в стрессовых ситуациях, также помогает справиться с неврозами и нервными расстройствами. Он благотворно влияет на состав крови, имеет бактерицидные свойства, способен уничтожать вредную кишечную палочку. Когда-то кумыс спасал от цинги. Он повышает усвояемость других продуктов питания и считается «лёгкой» едой.

Ныне арсенал современной медицины имеет немало эффективных средств лечения, но и древний кумыс ещё не выброшен из «обоймы»: он имеет свои достоинства и даже преимущества. Его включают в комплексное лечение больных туберкулёзом. Особенно он уместен, если у пациента туберкулёз и, одновременно, гастрит с пониженной секрецией желудочного сока – кумыс как раз усиливает его выделение.

Используется «степной бальзам» при малокровии, упадке аппетита, хроническом бронхите, эмфиземе легких, бронхоэктатической болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и других. Кумыс помогает борьбе со стафилококком, гнилостными микробами. Он рекомендован для лечения больных различными формами малокровия (анемии). Есть данные о положительном влиянии кумыса на эндокринные железы, в особенности половые: усиливается выделение семени. Наблюдались факты излечения от импотенции. Кумыс усиливает кровообращение в почке.

Несмотря на менее сильное действие, кумыс действует более щадяще, одновременно имея широкий спектр благоприятных воздействий. Например, выдающийся русский врач И.И.Мечников указывал на кумыс как на средство укрепления здоровья, повышения долголетия и даже омоложения (особенно в сочетании с другими средствами – например, здоровым образом жизни). С ним солидарны многие авторитеты. Так что богатырский напиток кумыс – чудо русских степей – ещё не сказал своего последнего слова.

Семь чудес Самары

В древности составлялись различные списки семи чудес света. Ниже наиболее традиционный: Египетские пирамиды, Александрийский маяк, Родосский колосс, Храм Артемиды в Эфесе, Висячие сады Семирамиды, Статуя Зевса в Олимпии, Мавзолей в Галикарнасе.

Мне подумалось, что по этому примеру можно составить перечень чудес Самары. Выстроил следующий ряд:

1. Стояние окаменевшей Зои. В ночь на 1 января 1956 года в доме № 84 на улицу Валерия Чкалова в квартире № 5 продавщицы пива К. Болонкиной проходила вечеринка. Подвыпившая семнадцатилетняя Зоя Карнаухова, работница местного завода имени Масленникова, кавалер которой по имени Николай на гулянку не явился, взяла икону Николая Чудотворца и закружилась с ней в танце, смеясь: «Раз мой Коля не пришёл, то спляшу со святым Николаем!» И внезапно с иконой в руках застыла на середине комнаты. Вроде бы как живая, но совершенно неподвижная, словно мраморное изваяние…

Врачи «скорой помощи» пытались сделать укол, но иглы шприца не смогли проткнуть кожу – гнулись или ломались. Медики видели, что девушка живая: она дышала, прощупывался пульс.

Людская молва облетела весь город. Тысячи самарцев устремились на улицу Чкалова, чтобы самим воочию увидеть небывалое зрелище. Милиция никого не пускала в дом, конное оцепление не позволяло даже приблизиться.

Окаменевшая богохульница простояла до самой Пасхи, до 6 мая. Её дальнейшая судьба неизвестна, как и иконы, с которой она танцевала. Архивные материалы о «стоянии Зои», хранившиеся под грифом «секретно», утрачены во время жуткого пожара 10 февраля 1999 года в здании самарского МВД.

22 мая 2012 года поставлен памятник у дома, в котором произошли описанные события: бронзовая фигура Святителя Николая Чудотворца в человеческий рост под золоченым куполом.

2. «Самара арена» («Космо Арена»). Великолепный футбольный стадион построен к чемпионату мира по футболу в России 2018 года. Имеет вид гигантского бриллианта. Вместимость почти 45 тысяч зрителей. На нём прошли четыре матча группового турнира и два – 1/8 и ¼ финала.

3. Ракета-носитель «Союз». Установлена 1 октября 2001 года в Самаре в честь юбилея полёта Юрия Гагарина. Весит 20 тонн и возвышается над землёй на 68 метров, а вес удерживающей конструкции 53 тонны. Она была изготовлена ещё в далёком 1984 году, использовалась для тренировки космонавтов. В 1999 году её признали выработавшей свой ресурс и подарили заводу-производителю, там ракету переделали под макет. Уникальному памятнику постаментом служит здание музея «Самара космическая». В июне 2007 года около памятника разбита «Аллея любви», а 24 февраля 2010 года площади перед памятником присвоили имя легендарного генерального конструктора ЦСКБ-«Прогресс» Д.И. Козлова. Новые «Союзы», отправляющиеся сегодня в космос, разработаны в современной России и построены здесь же (в Самаре).

4. Самарская набережная. Она просторными террасами спускается к Волге, включает в себя песчаный пляж и пешеходно-прогулочную зону. Её называют лучшей в России, а иные – даже в мире. Длина набережной около 5 км, и она постоянно продлевается. Каждую весну обновляется песчаный пляж, благоустраивается вся набережная и прилегающая территория. На мой взгляд набережная особенно хороша в своём начале и у стелы «Ладья» с комплексом высоких оригинальных зданий «У Ладьи».

5. Бункер Сталина. Рассекречен в 1990 году. Находится во дворе Академии культуры (ул. Фрунзе, 167). Ни у какого другого главы государства на нашей планете не было и нет подобного. Бункер способен выдержать прямое попадание чудовищной двухтонной авиационной бомбы. Его предельная отметка – 37 метров, это высота 12-ти этажного дома. Между прочим, у Гитлера в Берлине аналогичный бункер имел глубину всего 16 метров, у Рузвельта в далёкой Америке – 8 метров, не больше и у Черчилля в Лондоне.

Бункер Сталина сооружён в феноменально короткое время и совершенно незаметно даже для жителей близлежащих домов. Со второй половины февраля 1942 года этим занимались 600 московских метростроевцев с помощью местных рабочих днём и ночью, восемь с половиной месяцев. Было вывезено около 25 000 кубометров вырытого грунта, затем смонтировано 5 000 тонн металлоконструкций и уложено 10 000 тонн бетона. Аналогов такой работе в истории нет.

В глубь земли ведут две железобетонных шахты с лифтом, а также лестница. Внизу находится зал заседаний на 115 человек. Из шести дверей в нём лишь две настоящие, а прочие ложные. Рядом находится рабочий кабинет. В бункере имеется электростанция, системы вентиляции и полного жизнеобеспечения с регенерацией воздуха, как в подводной лодке, которые и сегодня функционируют безупречно. Можно пережить даже химическую атаку. Ныне здесь находится музей.

6. Кумысолечебница Постникова. Первая в мире. Построил её земский врач Нестор Васильевич Постников (1821-1913 гг.). Жил он в Самаре, на улице Саратовская (теперь – имени Фрунзе), в доме № 113. В Самару тогда зачастила пить целебный кумыс не только российская элита, но и иностранцы. Лечились члены Царской Семьи! В то время иных средств от страшной чахотки (туберкулёза) не имелось.

7. «Лунный двигатель» Николая Кузнецова. В 1967 году успешно прошли стендовые испытания четыре типа новых ракетных двигателей для каждой из ступеней «Царь-ракеты», которая должна была полететь на Луну. Затем руководство СССР утеряло интерес к «лунной программе» и в 1974 году велело прекратить все работы, уничтожить не только двигатели, но и документацию на них. Хотя всё уже было готово для лётных испытаний. Николай Кузнецов не подчинился, спрятал свои творения. В 1992 году двигатели НК-33 были извлечены из тайника, их испытания ошеломили специалистов: по своим параметрам они втрое перекрывали все новейшие аналоги. Тогда это вызвало фурор, стало сенсацией: НК-33 попал в книгу рекордов Гиннесса как самый мощный двигатель в мире. Американцы тут же закупили всю партию уникальных российских двигателей. Самарские авиаконструкторы сумели вновь наладить производство этих двигателей, теперь они используются на наших ракетах, а также на американских и других. В Самаре, в поселке Управленческий, где находится конструкторское бюро, открыт монумент «Ракетный двигатель НК-33».

Вот такая получилась у меня великолепная семёрка чудес Самары. Извините, не могу удержаться и не огласить некоторых кандидатов в этот список, которых я «забраковал», увы, с огромным сожалением:

+ Чудотворная Иверская икона Божией Матери в Иверском женском монастыре.

+ Штурмовик «Ил-2» – «Летающий танк». Самый массовый самолёт военных лет, который выпускали на местных заводах. Один из них эффектно застыл, словно готовый взлететь с постамента на перекрёстке проспекта Кирова и Московского шоссе.

+ Аквапарк «Виктория». Крупнейший в Европе.

+ Самарский академический театр драмы имени М. Горького. Построен из кирпича в красивейшем «русском стиле» по проекту М. Чичагова в 1888 году на месте сгоревшего деревянного здания.

+ Железнодорожный вокзал. Самый высокий в Европе: с учётом шпиля на куполе 101 метр. На уровне 95 метров находится смотровая площадка, с которой открывается обзор на весь город. Сдан в эксплуатацию в 2001 году.

+ Площадь имени В. Куйбышева. Считается самой большой площадью в Европе. Её территория составляет 17,4 гектара, что почти на целый гектар больше Красной площади в Москве.

+ Реактивный пассажирский самолёт «Ту-154». Выпускался в Самаре (прежде – Куйбышев) на заводе «Авиакор» с 1970 по 2013 год, стал самым массовым лайнером в стране.

+ «Парк чудес Галилео». Интерактивный музей чудесных механизмов и иллюзий! Здесь можно крутиться на колесе, стучать на барабанах, собирать электроцепи, рисовать песком, соревноваться в силе и ловкости; почувствовать себя настоящим космонавтом, преодолеть гравитацию и бегать, прыгать по стенам, даже пройтись по потолку! В павильоне площадью свыше 1000 кв. м находятся интерактивные экспонаты, оптические иллюзии, удивительные музыкальные инструменты, загадочные зеркала, комнаты с нарушенной гравитацией, запутанные лабиринты, неожиданные фотозоны и многое другое. Музейное пространство парка включает «IQ-зону», «Лабиринт иллюзий», лабораторию, магазин, кафетерий.

+ Трамвай. Впервые в стране полностью собран российскими мастерами в 1915 году только из отечественных материалов.

+ Храм имени Святого Георга. Лютеранская кирха оригинальной и бросающейся в глаза готической архитектуры. Построена и освящена в 1865 году. Самарский купец и католик Е.Н. Аннаев пожертвовал немалые деньги на строительство храма. Позже его передали лютеранской церкви.

+ Культурно-выставочный центр «Радуга». Его горожане именуют «Третьяковкой» (адрес: Самара, ул. Мичурина, 23). Кстати, в нём немало репродукций известных картин, выставленных в Третьяковской галерее в Москве. А также много иных. Нужно видеть, как интересно и эффектно выглядят греческий, египетский, индийский, тибетский, японский и прочие залы, где всё оформлено соответственно с немалым вкусом, вплоть до потолка. Великолепен подбор выставленных минералов. Просмотр – бесплатный. Это маленькое самарское «чудо» работает с 1998 года при материальной и технической поддержке Издательского дома «Агни». На трёх этажах расположились 16 залов. Рядом с «Радугой» находится здание выставочного комплекса «Экспо-Волга», который способен единовременно принять до 4 000 посетителей. Можно побывать одновременно в нём.

Благодарю за внимание!

Каждый желающий может составить свой список (или – списки) чудес. Посмотрю с удовольствием.

Семь чудес Самарской области

Данная статья является продолжением другой – «Семь чудес Самары». После её окончания мне подумалось, что по такой же схеме можно составить аналогичный перечень основных достопримечательностей уже Самарской области.

Прошу читателей помнить, что перечень ниже не включает чудеса и диковинки самой Самары и Самарской Луки (позже напишу и о ней). Потому он может показаться не слишком впечатляющим.

И вот что получилось…

1. Безрукий художник Григорий Журавлёв. Родился в 1856 году в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии в семье крестьянина. Для матери стало шоком рождение младенца с атрофированными руками и ногами. В сердцах она порывалась покончить с собой и с ним. Воспитывал малыша дед Пётр Трайкин. Мальчик научился писать, а затем и рисовать зубами. Много читал, занимался самообразованием. Начал писать иконы, которые называли – а они и являлись таковыми на самом деле – нерукотворными. Григорию помогала его семья и родственники. Позже появились помощники и даже ученики. Стал получать заказы от высокопоставленных особ. В январе 1885 года Губернское Земское Собрание – «приняв во внимание бедственное положение семейства Журавлева и его личные труды по части самоусовершенствования в искусстве живописи» – назначило художнику ежегодную пенсию в размере 60 рублей.

В 1888 году он написал икону с ликом Николая Чудотворца и подарил её сыну царя Александра III Миротворца. В архивах сохранилось письмо мастера, который написал: «Ваше Императорское Высочество, покорнейше желаю поднести Вам икону Святителя и Чудотворца Николая, которую я написал ртом, а не руками, по той причине, что от своей природы не имею силы движения в руках и ногах своих. Написал сию икону по вразумлению Всемогущего Бога, который допустил меня на свет Божий. И даровал мне дар. Потом открылось движение моего рта, которым я управляю своё мастерство по повелению Божию…» Наследник престола Николай с благодарностью принял подарок и пожаловал автору сто рублей награды. Ныне эта икона хранится в Эрмитаже, на её обратной стороне имеется надпись: «Из архива цесаревича».

В Утёвке был построен храм Святой Троицы по проекту Григория Журавлёва, автор лично расписал свод – для этого его поднимали вверх в люльке, – держа кисть в зубах. Титаническая работа! Порой он не мог открыть рот, настолько сильно сводило скулы, ему делали горячие компрессы, прикладывая намоченные полотенца. В храме были выставлены «нерукотворные» иконы художника.

Одним из шедевром Григория Журавлёва считается его икона «Утёвская мадонна». На ней он в образе Богоматери изобразил односельчанку Екатерину Грачёву, в которую был безнадёжно влюблён. Увы, икона не сохранилась, остался лишь давний чёрно-белый фотоснимок.

Знаток и поклонник художника Александр Малиновский так описывает её: «На иконе небольшого формата изображена крестьянка в белом платке с младенцем на руках. Лицо простое, типично заволжское. Большие тёмные глаза. На губах чуть наметившаяся улыбка. Нет ни тени церковности. Но всё же она воспринимается как икона». Последней известной владелицей иконы была жительница села Александра Подусова, куда потом делась «Утёвская мадонна», неизвестно.

Никто не знает точного количества «нерукотворных» икон, разошлись они далеко, судьба многих неизвестна,

Умер художник 15 февраля 1916 года.

Сегодня в Утёвке хранят память о своем гениальном земляке, создан музей Григория Журавлёва, сюда приезжают люди из разных концов страны. Приходят письма, даже из иных стран.

2. Царев курган. Представляет собой куполообразный останец Жигулёвско-Сокской горной системы. Сложен известняками и доломитами гжельского яруса карбона. Находится Царев курган в посёлке Волжский (Красноярский район) на берегу реки Сок вблизи от впадения её в просторную Волгу. Размеры по основанию – 400 метров на 200. Первоначальная высота составляла 115 метров, ныне менее ста. На вершине кургана образовалось углубление из-за варварской добычи известняка. Извлечено свыше 800 000 кубометров породы, что фактически обезобразило памятник природы. На склонах кургана сохранился карьерный серпантин, что тоже его не украшает.

Царев курган упоминается во многих исторических хрониках. Здесь побывало немало известных людей – Тамерлан (после победы над Тохтамышем в битве при реке Кондурче), Пётр I, другие русские цари, глава голштинского посольства Адам Олеарий, художник Тарас Шевченко, Ленин, Горький, различные путешественники. Имеются предания о могилах мифических владык в недрах кургана и хранящихся там кладах. Учёные сыскали тут остатки селений первобытных людей.

3. Замок Гарибальди. Невероятно красивый замок высится на берегу Жигулёвского моря в скромной деревне Хрящёвка неподалёку от Тольятти. Он представляет собой архитектурную романтическую фантазию на тему средневековой готики со всеми атрибутами неоготического стиля. Заметны атрибуты французского, английского, немецкого, испанского зодчества. По углам здания установлены сдвоенные башни. На крыше устроена смотровая площадка с видом на Жигулёвское море. Здесь может поместиться до трёхсот человек. Общая площадь комплекса составляет 1 800 кв. метров. Он имеет собственный порт.

На первом этаже здания находится таинственная галерея, которая приводит туристов к гроту с зимним садом и оригинальному мостику, переброшенному через каменную пропасть. В зимнем саду растут экзотические растения, в нём можно гулять в любое время суток. Ресторан оформлен в духе времён легендарного короля Арктура, который привечал у себя рыцарей круглого стола.

Некоторая суровость и даже мрачность намекает на существование подземелья, в одном из залов которого находится солидных размеров бассейн, а во втором пол является аквариумом, на дне которого можно рассмотреть останки затонувшего корабля с рассыпавшими сокровищами. В других помещениях можно поиграть в боулинг или в бильярд, посидеть в баре.

На территории вблизи замка разбит парк, цветники, есть рестораны и кафе, развлекательная зона, гостевые домики. Устроен фонтан, впечатляют поставленные на возвышениях статуи грифонов – крылатых созданий с телом льва и головами хищных птиц.

Прежде на этом месте находился развлекательный центр с баром, танцплощадкой, сауной. Его владелец Олег Кузичкин решил построить гостиничный комплекс в виде замка. Идею претворили в осязаемую быль архитекторы Валерий Сеглин и Юрий Гурьянов, художники Сергей Каренгин, Алексей Чебоксаринов, Виктор Зайцев, главный скульптор Виктор Шувалов.

Странное для Самарской Ойкумены название объясняется просто: так замок хозяин назвал в честь своего отца Гарибальди Аркадьевича Кузичкина.

4. Археологический комплекс на горе Маяк. Находится на правом берегу реки Большой Черемшан у села Сиделькино в Черно-Вершинском районе. Гора Маяк по образному выражению напоминает «слоёный пирог», в котором находят следы проживания людей различных эпох и периодов прошлого. В 1960 году здесь найдены погребения самые древние в Поволжье, они относятся к эпохе каменного века, их возраст 11-12 тысяч лет. Обнаружились каменные орудия, скопления костей животных. Имеются тут захоронения амазонок – женщин-воительниц сарматов, датируемые II-III веками нашей эры. Найдены остатки жилищ, керамики, глиняные напрясла, стеклянные бусины, бронзовые серьга и подвеска, относящиеся к рубежу раннего железного века (III-V века н.э). Селились здесь предки скифов, славян, булгар (X–XIII вв.), русов. Немало находок средних веков и более позднего времени.

5. Бузулукский бор. Находится на востоке Самарской области, часть его по-братски – почти пополам – «поделена» с Оренбургской областью. Это самый большой на планете сосновый массив, со всех сторон окружённый степями. Площадь бора более 111 тысяч гектаров. Его образно называют «Жемчужиной Заволжья», «Бором-уникумом», «Бриллиантом степей», «Лесным царством на родине ковылей».

В Бузулукском боре встречаются деревья, характерные для других природных регионов. Соседствуют дубы, папоротник, тундровый мох ягель. В низинах лежат сфагновые болота, встречаются родники с чистейшей прохладной водой, ещё недавно в ней водились форель и выхухоль. Пока ещё встречаются косули и лоси, лисы, барсуки, домовитые бобры, светлый хорь, пищуха, большой суслик. Флора и фауна бора насчитывает около 700 видов растений и свыше 200 млекопитающих и птиц. Основным представителем бора является сосна. Тут не редкость деревья высотой в 20-30 метров и возрастом в несколько веков. Питает их река Боровка, протекающая через лесной массив.

В 1903 году было организовано Боровое опытное лесничество – одно из первых в Российской империи опытных лесничеств. В 1931 году его преобразовали в Боровую лесную опытную станцию.

6. Рачейский бор. Находится около села Старая Рачейка Сызранского района на обширном плато, рассечённом верховьями рек Уса, Тишерек и Крымза. Поверхность плоскохолмистая, но встречается дюнный рельеф, закреплённых корневыми системами сосен, а также – болота. Имеются останцы и гряды скал верхнемелового мергеля, мела и песчаника. Статус памятника природы получил 19 апреля 1983 года. В то время его территория включала 1 297 гектаров. В 2006 году Рачейский бор включили в состав Средне-Волжского комплексного биорезервата. Отличается чрезвычайным разнообразием в рельефном, флористическом и фаунистическом плане. Это царство вековых сосен, но много редких растений и животных. Растут клюква, брусника, черника, лютик, плаун, цмин песчаный, можжевельник, орхидеи, росянка круглолистная, грушанка, дремлик болотный, ковыль и др. Обитают редкие для Европы вертишейка, коростель, деряба, лесной жаворонок, клинтух, сапсан, могильник, серый журавль, орёл-карлик, хохлатая синица, совка сплюшка, зелёный дятел.

Среди главных местных достопримечательностей – Рачейские скалы вблизи села Смолькино. Это огромной величины потрескавшиеся каменные плиты из песчаника, возраст которых исчисляется 15-20 миллионами лет. На правом берегу реки Уса имеются валуны, с которыми связано немало мистических историй.

Ряд специалистов предлагают объединить памятник природы «Рачейский бор» с близкорасположенными особо охраняемыми природными территориями «Рачейская тайга», «Моховое болото», «Семь ключей», «Узилово болото», «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейские скалы» в единый природный парк «Рачейский».

7. Грушинский фестиваль («Груша», «Грушинка»). Официальное название – «Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина». Проводится с 1968 года почти в черте Самары, на чистейших и живописных Мастрюковских озёрах Красноглинского района. Назван в честь барда Валерия Грушина (1944 – 1967 гг.), который погиб во время туристического похода по сибирской реке Уде, спасая тонущих детей и их отца Константина Третьякова. Грушинский фестиваль собирает десятки тысяч исполнителей авторских песен и их поклонников со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья. Живут они в палаточном лагере, выступления певцов проходят на оригинальной плавучей сцене в форме гитары.

При отборе кандидатов в список самых-самых рассматривал и другое. Например, следующее:

+ Жигулёвская ГЭС. Сооружена на Волге между городами Жигулёвск и Тольятти. Строительство стартовало в 1950, в эксплуатацию введена в 1957 году. Тогда ГЭС была крупнейшей в мире, теперь она вторая по мощности в Европе. Образовавшееся водохранилище самое крупное на всём европейском континенте. Для пропуска речных судов используются однокамерные двухниточные судоходные шлюзы.

+ Святой источник Фёдоровской иконы Божией Матери. Находится в южной части Сызрани. По преданию, в 1713-м году здесь, на приволжском берегу недалеко от села Кашпир, пастухам явилась чудотворная икона Феодоровской Божией матери. Её перенесли в местный Вознесенский мужской монастырь, где она и хранится по сей день. Уже во время шествия происходили всевозможные исцеления. Регулярно происходят они и поныне. Самое великое чудо произошло 19 июля 1999 года, тогда в 10 часов вечера в течение десяти минут в небе над источником люди видели образ Пресвятой Богородицы. А за год до того начали мироточить Феодоровская икона в Казанском кафедральном соборе и её мраморное изображение возле святого источника. Около него построены небольшая деревянная церковь, часовня «Живоносный источник», колодец, две раздельные удобные купели для мужчин и женщин. Вся территория чудесного источника считается подворьем Свято-Вознесенского монастыря. Верующие и паломники приезжают не только из разных стран, но и с разных континентов.

+ Казанский собор в Сызрани. Возведён в русско-византийском стиле по проекту зодчего Александра Тона на частные пожертвования. Освящён в 1872 году. Является истинным украшением Сызрани, виден издалека – в первую очередь его покрытые золотом купола (главный и четыре меньшего размера) и кресты. Необыкновенную легкость и праздничность придаёт собору белая отделка бирюзовых стен. Главные его святыни – образ Божией Матери Казанской, чудотворная икона Федоровской Божией Матери из Кашпирского монастыря и частица мощей Святителя Николая Чудотворца.

+ Сызранский кремль. Является старейшим здание в городе. Находится на Кремлёвском холме у великой Волги на том месте, где в неё вливаются реки Сызранка и Крымза. Возведением здания занимался симбирский воевода князь Г.А. Козловский, датой основания считается 1683 год. Кремль был преимущественно деревянным, имел пять или семь башен (сведения разнятся). Позже вокруг вырос город. Во времена восстания Емельяна Пугачёва кремль был захвачен и сожжён. От деревянных строений мало что осталось, сохранилась только каменная Спасская башня с крепостными воротами. Позже над ней надстроили звонницу, и башня стала церковью Спаса Нерукотворного. При советской власти церковь закрыли, сегодня в ней находится местный краеведческий музей. Ежедневно в 11 часов утра исполняются колокольные концерты. На территории расположена церковь Рождества Христова, построенная в 1717 году. Вокруг разбит парк.

+ Амазонка сарматов. В 2001 году у села Сиделькино Челно-Вершинского района Самарской области археологи раскопали могилу сарматки. Жила она тут в III веке нашей эры. Наряду с бусами, зеркальцами, раковинами для белил и румян рядом с женщиной лежали железные кинжалы и наконечники стрел. Её возраст был определён в сорок лет. В молодости она лишилась кисти правой руки, но как-то научилась обходиться без неё и даже пользовалась немалым уважением, что видно из того, что было положено с ней в могилу. Кстати, на итальянской карте 1459 года наш край обозначен как «Амазония». В летописях нередко он именуется родиной поволжских амазонок.

+ Русская селитьба. Имеется такое село в Красноярском районе. Известно не только восхитительной местностью, но и святым источником Владимирской иконы Божией Матери. Его кристально чистая вода излечивает многие недуги, даёт немалые силы и душевное равновесие. За исцелением и благодатью сюда приезжают издалека. Калеки оставляют костыли, слепые прозревают.