Александр Моисеев

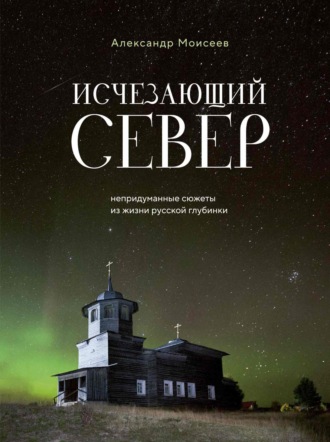

Исчезающий Север. Непридуманные сюжеты из жизни русской глубинки

Юксовичи

Стоит на северо-востоке Ленинградской области в Подпорожском районе деревенька с непривычным русскому уху названием – Юксовичи. «Юкс» с вепсского – первое поселение, либо поселение, расположенное вокруг озера. И действительно, деревня поставлена на высоком правом берегу озера, старые деревянные избы, притаившиеся практически у самой воды, как бы нависают сверху. Озеро также называется Юксовским. Отсюда, собственно, и пошла деревня. До революции вокруг озера насчитывалось, по разным данным, до 26 деревень. Это был целый куст крепких крестьянских хозяйств. Соседняя деревня называлась Родионово, она была частью большой деревни Юксовичи. Сейчас кроме нее вокруг озера осталась всего пара деревень.

На самом въезде встречает стройная фигура Георгиевской церкви, своими ярусами уходя ввысь, с небольшой главкой в центре. Самая старая церковь России, стоящая на своем исконном месте. Это определение можно встретить во всех источниках и книгах по деревянному зодчеству, во всех справочниках, статьях в журналах и интернете. Это своеобразная «визитная карточка» храма и деревни в целом. В самом деле, есть у нас в стране еще более древние церкви и часовни, но все они ныне находятся в музеях деревянного зодчества. Из общей троицы самых старых деревянных церквей лишь одна Георгиевская церковь стоит там, где была срублена в 1493 (по другим источникам, 1496) году, и с небольшими изменениями и переделками сохранилась до наших дней. Две другие – церковь Ризоположения из села Бородава (1485 год), находится в Кирилло-Белозерском монастыре; и церковь Воскресения Лазаря из Муромского монастыря (около 1391 года), стоящая ныне в Кижах.

Осознание исторического масштаба, значимости этого величественного, словно парящего в воздухе блестящего творения мужицких рук приходит не сразу. Церковь-пламя, церковь-свеча. Уже полтысячи лет стоит она на берегах Юксовского озера. В голове не укладывается исторический размах такого порядка. Сколько видел этот сруб. В том числе и оккупацию финских войск в 1941–1944 годах. Здесь не было боев, возможно, именно поэтому Георгиевская церковь как назидание всем нам стоит застывшей молитвой в деревне Юксовичи. А еще мне нравится вот такая параллель: когда в Европе творил Микеланджело, в деревне Юксовичи мужики рубили Георгиевскую церковь…

Гармония симметрии

Интересно то, что с разных точек церковь и смотрится совсем по-другому. Если стоять со стороны алтарного прируба, то кажется, что она выполнена в виде высокого сооружения с одним объемом, наподобие сгоревшей в 2018 году церкви в Кондопоге… Но, если обойти ее со стороны озера, видно, что помимо основного объема и трапезной, есть еще другой уступ двускатной клинчатой кровли. Еще один ярус представляет великолепное двухвсходное резное крыльцо. Самая же величественная картина открывается взгляду с озера, прямо с воды. Каскады двускатных крыш постепенно спускаются к обрывистому берегу. Глаз скользит по ним сверху вниз, и вся конструкция начинает оживать. Четкий ритм рубленых форм, будто музыка, звучит на фоне леса, колышется на ветру, словно дерево или пламя свечи. Финальные нотки этой деревянной партитуры принадлежат величественной сосне, в вечном поклоне склонившей свою седую крону перед шедевром рук человеческих. Причем все ветви направлены в одну сторону, и чем дальше ты отходишь в озеро, тем целостнее и гармоничнее смотрится общая картина. Поистине необыкновенно. Такая красота и гармония складываются из четких пропорций, невероятной выверенности всех деталей и элементов кровли, сруба. Увеличь маковку или барабан, расширь скаты кровли или ширину трапезной, и все – пропадет симметрия, исчезнет потрясающая гармоничность дерева. Как могли мужики пять сотен лет назад рассчитать такую сложную многоярусную конструкцию, а потом взять да сотворить это чудо? Да, видно, духом они были другим, вольным дышали воздухом.

Петр Тимофеевич. Почти с веком наравне

Есть на земле люди, которые держат то место, в котором живут. Возьми их, вырви с корнем, и опустеет деревня, лишится того стержня, опоры, на котором замкнуто все вокруг. И неважно, кто это – хозяин с крепкой рукой, хозяйка ли с лаской и добротой, старик или молодец. Вот таким человеком-глыбой богата деревенька Юксовичи, или Родионово, как написано на дорожном указателе. Я помню свою первую встречу с Петром Тимофеевичем, помню его старенькую вишневую «пятерку», впрочем, вполне ухоженную. Сначала из «жигуленка» появилась аккуратная белоснежная борода, а затем и небольшая фигура в пиджачке. Маленький улыбающийся старичок просто светился каким-то невероятным чувством добра, и внутри начинала оживать и откликаться позабытая в суете человечность и что-то корневое, спрятанное совсем далеко.

Петр Тимофеевич

Помню, как мы приезжали к нему в родительскую избу и пили чай в его маленькой комнатке со множеством икон и простой металлической кроватью в углу. И всякий раз на душе благодать.

«Мы должны нести людям радость, со злом надо бороться. Я считаю, что я малограмотный, никуды не гожий, мечтаю просветиться еще. Читаю, а не запоминаю».

О себе и семье

«Отец мне так говорил: мы-то, говорил, с матерью пожили хорошо, ну до революции. Но вам-то так не живать, как мы жили. И лошадь своя была, коровушка там и земля. Они были свободные, мы-то все равно были подчиненные. Колхоз уже, бригадир постоянно гонит на работу, давай, вставай. А они на себя, они сами хозяева были, и все свое было. Этим они преимущество имели. Вот фотографии. Отец и мама. Екатерина Федосеевна. Отец Тимофей Васильевич. Это он дом построил. До войны мне было 11 лет уже. Я с 55-го года из-за руля не выходил до пенсии. На грузовых машинах работал в Юксовском леспромхозе.

До войны только стали жить хорошо. Война в 41-м году, Гитлер напал. Я в 4-й класс пошел. Машин не было, нам дали лошадь на пять семей. Нас угнали в лагерь, в Петрозаводск. Бараки нам дали. Давали по стакану муки на сутки, ржаной, и больше ничего. Одной мукой питались. До 44-го года были в Петрозаводске. Многие остались там, мы могли бы там остаться. Узнавали, что домов нету, и оставались. А мы узнали, что дом живой, и решили вернуться. А если бы не было дома, там бы остались, в Петрозаводске. Ну и отец-то старался вернуться на Родину. Родина, она милая для каждого – где родился, там и пригодился, как говорят. После войны я в колхозе работал, сначала боронили на лошадях, потом пахал. Плуга, инвентарь стали поставлять. Работали от зари до зари. Сначала посевная, потом сенокос, потом уборочная. Ни отпуска, ни выходных».

О деревне

«Здесь все глухо, дома-то все пустые, никто не живет, только летом приезжают дачники. Всякие приезжают тут с музыкой такой, бум-бум, мне как молотком по голове. Что за музыка? В советские времена песни хорошие были, жизненные. Я советскую власть не осуждаю. Только вот что религию. Богоборцами их назвали. В Важинах даже с горкома приходила женщина, всех вызывали, с работы снимали. Это что такое? Это разве нарушение – человек пошел Богу молиться? Это не мешает никакому труду. Даже наоборот, лучше работает человек, когда с Богом живет. Одна, помню, Варвара Федоровна (помяни ее, Господи), она была секретарем горкома партии, коммунист. Вот пришла к Богу, мы с ней общались. Храм-то в Важинах действующий. Мы с ней познакомились. Она говорит «я уверовала» и пошла к секретарю. Они там все удивились. Положила партбилет свой на стол».

О церкви

«Финны церковь не трогали. На берегу озера клуб был, я даже туда ходил, когда холостовал. Реставрация была произведена в 75-м году. Крыша была перекрыта. Но время идет, доски-то гниют. Денег не было, никакого результата не было. Потом я сам рубероид положил. Шесть лет под рубероидом церковь стояла. Если бы не сделал, сгнила бы. В позапрошлом году крышу новую сделали, лемех».

Я был рад услышать его голос вновь спустя 10 лет после нашей первой встречи. В свои 93 Петр Тимофеевич, конечно, уже не столь бодр и все реже покидает свою комнатку, но по-прежнему из телефонной трубки слышится голос человека, который, несмотря ни на что, рад каждому дню, и по-прежнему чувствуется необъяснимая благодать. Запомнились его слова: «Моя задача – чтобы спаслись люди, которые рядом, спаслись их души». Да будет так.

Тяжелый воздух, казалось, можно было разрубить топором – настолько он был тяжел и абсолютно недвижим.

Одну из красивейших гроз на моей памяти довелось лицезреть как-то в Юксовичах. Было пасмурно и душно. Тяжелый воздух, казалось, можно было разрубить топором – настолько он был тяжел и абсолютно недвижим. Стоял лишь гул от тысяч крошечных кровопийц. Мокрец мельче мошки, но кусает он очень неприятно. Все открытые части тела были немедленно атакованы этими маленькими мучителями. Тихая мощь завораживала. Свинцовые облака наступали все стремительнее. Несмотря на полный штиль, все происходило очень быстро. Из сплошной синевы облаков стали отделяться темные, почти черные вихри. Крошечный отблеск заката догорал на западном небе, стало еще темнее. Ветра по-прежнему не было. Смолкли птахи, грандиозный спектакль природы близился к своей кульминации. Наконец, драма стала разворачиваться на глазах. Первые крупные капли дождя упали на пыльную дорогу. И тут началось. Резкий порыв ветра, и вот уже упругие струи дождя хлестко ударили по ветвям деревьев. Разразился ливень такой силы, что впереди себя нельзя было разобрать и нескольких метров. Занавес.

Обонежье

В старину достигали простыми средствами поразительных результатов. Эти шатровые церкви, кубические и бочечные покрытия на них так часто здесь встречаются, что, казалось бы, глаз должен присмотреться к сим формам, и последние должны были потерять интерес, но нет – всегда нельзя не смотреть на них с чувством удовлетворения: они так своеобразно венчают холмистую и лесистую местность края, что без них недоставало бы чего-то в природе, а без холмов и лесов не было бы основания для существования таких церквей, иначе говоря, тогдашний человек нашел средство украсить, разумно оживить окружавшую его природу.

А. А. Каретников, архитектор, инженер. 1909 год

Памятники русского деревянного зодчества тем и значительны, что в них, при всей их красоте, гармоничности и сродстве с природой, везде закон логики конструкции не только главенствует, но и из него вытекает и вся сущность, и красота здания. В них решительно нет ничего искусственного, надуманного в угоду только декорации.

П. Д. Барановский, архитектор

Щелейки

Онежское озеро – Онего, как его издревле называют на Руси, – своеобразное сердце и, пожалуй, квинтэссенция всего деревянного зодчества нашей страны. Онежское озеро объединило на своих берегах подлинные шедевры деревянных храмов Русского Севера. Оно, словно изящное ожерелье в руках умелого мастера, собрало воедино на незримой цепочке такие богатства земли Русской, что не уместятся ни в какой, даже самой большой шкатулке в мире. Драгоценными камнями блестят на онежских берегах храмы и часовни, лемех куполов и ажурные узоры причелин. Венчают онежское ожерелье шедевров безымянных народных зодчих, бесспорно, Кижи.

Осенний день на Онежском озере

Деревня Щелейки (местные ударение ставят на первом слоге) и статный храм Димитрия Солунского, что стоит здесь с 1786 года. Широкий, многоглавый, с колокольней, где простор и озерный ветер. Недалеко от деревни есть высокий скальный уступ с разломом, отчего и пошло название Щелейки. Сейчас тут ведется активная добыча габбро-диабаза – вулканической горной породы, которая используется в основном для строительства дорог, и карьер дает рабочие места.

Сан Саныч и его Онего

Под стать могучему озеру и люди. Сан Саныч – один из тех мужиков, видя которых сразу понимаешь: вот настоящий хозяин на своей земле, в своем доме, в жизни в целом. Невысокий, но крепкий, в вечной морской фуражке и с огромными кулачищами. Кажется, будто он эту рыбу ловит голыми руками и не нужна ему никакая снасть и крючки.

Сан Саныч на промысле

В свое время Сан Саныч помогал мне с открытием первой выставки про Север, средства на которую тогда собирали с миру по нитке, а через несколько лет также всем миром помогали уже Сан Санычу, после того как одной зимней ночью у него сгорел дом почти со всем имуществом и они с женой тогда чудом остались в живых…

Онежское озеро объединило на своих берегах подлинные шедевры деревянных храмов Русского Севера. Оно, словно изящное ожерелье в руках умелого мастера, собрало воедино на незримой цепочке такие богатства земли Русской, что не уместятся ни в какой, даже самой большой шкатулке в мире.

В Щелейках испокон веку жили озером, рыбой, устраивали шумные ярмарки. Смотря на сегодняшнюю деревню в пару десятков домов, трудно поверить, что до революции здесь жило больше тысячи человек. Оттого и храм Димитрия Солунского большой, пятикупольный, с размахом. Такой на онежских берегах один.

Зимний улов

Помню, как-то пронзительным синим октябрьским днем мы собирались уезжать обратно в Питер, но на большом Онего поднялся шторм, ветер накатывал белые буруны волн, где-то на подстанции оборвало провода, и света в деревне потом не было несколько дней. А из-за большой волны закрыли паром через Свирь, и пришлось давать большой круг через Петрозаводск, благо грунтовка, минуя деревню, серою лентою вьется до столицы Карелии. Однажды пришлось добираться по этой дороге автостопом, потому что проходящий через Щелейки вологодский автобус (говорят, что вроде бы эти маршруты и вовсе отменили) был переполнен, и водитель лишь развел руками. Не отпускают просто так Щелейки, не отпускают.

Храм Димитрия Солунского до реставрации, XVIII век

Интерьер храма Димитрия Солунского до реставрации

В один из своих приездов получилось поговорить с Сан Санычем по душам. Говорили о разном, но больше о своем, наболевшем, и Сан Саныч поделился своими думами о будущем деревни:

«К великому сожалению, идет процесс вымирания населения Севера России, и это не только у нас, но и по всему Северу. Деревни вымирают из-за того, что нет перспектив у молодежи, доживают свой век люди преклонного возраста, которым некуда идти. Все зависит от хозяина, перспектива для нашего края только в том, чтобы были хозяева. Но откуда их взять, если молодежь уезжает. Если нет лидеров, то и толку не будет. Лидеры есть – их очень мало, к сожалению. В деревнях смотришь – может, по одному человеку кто остался и крепко стоит на ногах. И мы друг друга все знаем. Это по дороге на Петрозаводск. В этом проблема, нет работы. Какова перспектива, трудно сказать, что останется от наших деревень через десяток-другой лет. Скорее всего, это будут дачные поселки. Если работы не будет, то молодежь будет искать лучшей доли в городе. Возможно, будет развиваться туризм. Но это максимум пара семей. Погоды это не сделает. Перспектива печальна, но на все воля Бога. Надо со смирением принять это».

О себе и семье

«Сам родом из Питера, родился в Ленинграде в 1952 году. Закончил Лесотехническую академию в 1978 году с красным дипломом. Был я первый на потоке, поэтому у меня был выбор по распределению, куда поехать. Я прекрасно знал Карельский перешеек, провел там все свое детство, послевоенное детство, я живу этими воспоминаниями. Но когда встал вопрос выбора будущей жизни, я подумал, что нет смысла жить вот так рядом, поскольку лет через 20 будет очень много народу, а душа моя – душа отшельника. Она требует, просит, чтобы была тишь и благодать, чтобы я мог находиться наедине с природой, наедине с Богом. Так и получилось. Я выбрал для себя Вознесение случайно, хотя неслучайно – случайностей нет. Отработал здесь лесничим семь лет, а потом по разным причинам мы уехали.

Сквозь осень

Уехали в Эстонию. Валя, моя жена, родом из Тарту, и мы уехали, там был хороший большой дом у родителей. Мы там прожили 13 лет. Много, но дело в том, что, когда распался Советский Союз, мы поняли, что в свободной Эстонии нам делать нечего, потому что никаких перспектив у наших детей не было, люди второго сорта. У нас был свой дом в Тарту, на Чудском озере. Я занимался лесом. Говорил на двух языках – на немецком и на финском – сейчас, конечно, забыл. Был у меня товарищ – профессор Геттингенского университета, с ним мы общались. С финнами работал и по лесу. Сначала в Эстонии, потом в Псковской области. Когда мы поняли, что перспектив нет, то решили уехать сюда. Должен сказать, что на протяжении всех этих 13 лет мне было очень, очень тяжело. Как оказалось, душа моя требует не только больших лесов, тайги непролазной, но и больших водных просторов. Маленькие озера меня никак не устраивали, и надо, чтобы было народу поменьше. В общем, через моего хорошего товарища в Вознесенском рыбфлоте попали в Щелейки и в 2001 году начали строить дом. Вот такая судьба. У нас трое детей, пять внуков».

О церкви

«Очень много было дискуссий, когда хотели перенести нашу церковь в Мандроги. Мы все восстали, дошли до губернатора. Я писал письмо патриарху. Но он ответил, что это все вопросы, которые решают местные власти, епархия. Позиции разные, но сейчас, когда все повернулось, все это очень здорово, и это милость Божья. Я так считаю. Впервые за сорок лет этот храм реставрируют, и это замечательно. Надежда для России – чтобы такие храмы стояли на земле Русской. Наша церковь принадлежит не только людям, которые здесь живут. Она принадлежит и тем, кто даже не знает о ее существовании. Кто будет смотреть фотографии, будет сюда приезжать, восхищаться. Для них тоже это важно. Прикоснувшись к истории своей Родины, наверное, и народ будет чище немного…»

Онего штормит

«Как оказалось, душа моя требует не только больших лесов, тайги непролазной, но и больших водных просторов».

Сейчас церковь в Щелейках полностью отреставрирована и лемех куполов вновь серебрится на онежском просторе, как и век назад. Вспоминая тревожные думы Сан Саныча и наш разговор почти десятилетней давности, понимаешь, что та «надежда», о которой мечталось, – не пустой звук. Небыстро, а зачастую тяжело, с преодолением, но что-то меняется, только бы хватило сил подвижникам земли Русской.