Александр Матанцев

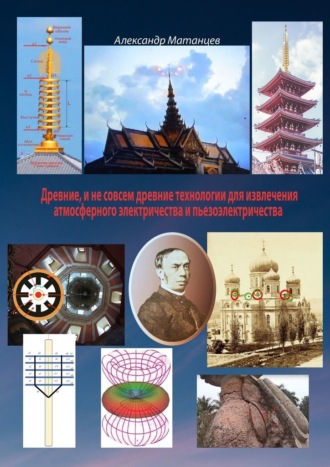

Древние и не совсем древние технологии для извлечения атмосферного электричества и пьезоэлектричества

Николай Павлович Мышкин, 1899 год, русский ученый, работавший в Варшаве. Это был талантливый и весьма плодовитый исследователь, изобретатель и конструктор. Его научные работы и открытия почти всегда вызывали споры, а то и ожесточённую полемику [94]. Н. П. Мышкин, профессор физики Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства, обратил внимание на недавно открытое тогда явление непрерывного вращения цилиндра из непроводящего материала (диэлектрика) в электрическом поле. Проводя исследования, Мышкин открыл и установил закономерности вращения диэлектрика под действием статического тока, истекающего с наэлектризованного металлического острия. А отсюда был уже один шаг до изобретения нового двигателя, работающего на статическом электричестве. Мышкин разработал свой двигатель летом 1899 года, однако патент брать не спешил, очевидно, желая необычный мотор усовершенствовать и как можно лучше его испытать. Двигатель состоял из нескольких десятков эбонитовых дисков, насаженных на общий вал. Над каждым из них были закреплены гребёнки с остриями, направленными к краям дисков. Потоки статического электричества, стекающие с остриев, приводили диски, а значит, и вал мотора, в движение. Мощность двигателя, скорость и направление вращения можно было регулировать при помощи экрана, прикрывая им большее или меньшее количество остриев. Во время испытаний электрическое поле создавалось при помощи широко известного прибора, катушки Румкорфа. Вал маленького опытного двигателя вращался со скоростью четырёх тысяч и более оборотов в минуту.

Разумеется, источник питания в виде катушки Румкорфа годился лишь для лабораторных опытов. Между тем вокруг существовал безбрежный воздушный океан – атмосфера Земли с её колоссальным запасом электричества. Мышкин считал, что его электростатический мотор будто создан для того, чтобы использовать эту неисчерпаемую энергию. Ему казалось, что после создания электростатического двигателя самая трудная часть задачи решена, «остаются вопросы, которые легче разрешить», а потому, считал он, это будет сделано в самом недалёком будущем. Как уже говорилось, нет никаких свидетельств того, что Мышкин знал об идее В. Н. Каразина. Да если бы и знал, взять из того давнего проекта он ничего бы не смог. Задачу утилизации атмосферного электричества требовалось решать, используя новые достижения науки и техники. К началу XX века были оценены в цифрах запасы электрической энергии в земной атмосфере. Стало ясно, что не только во время грозы и перед ней, но и в обычные, погожие дни электризация облаков может достигать высокой степени.

«На основании всего сказанного. – писал Мышкин, – Можно заключить, что не будет праздным занятием изыскание способа, дозволяющего утилизировать атмосферную электрическую энергию. Как видно, есть весьма серьёзные основания задумываться над разрешением такой задачи». Первые опыты по сведению на землю небесного электричества на открытом пространстве профессору Мышкину удалось провести лишь в 1902 году в Новой Александрии. Для сбора электрической энергии в небо поднимался воздушный змей, привязной леер (трос) которого одновременно выполнял и роль провода, соединённого с мотором Мышкина. Сборщиками же электричества служили расположенные на змее коллекторы (преобразователи тока) в виде пластин с сотнями металлических остриев. Опыты были удачными: впервые мотор работал на электричестве, «похищенном» с неба. Мышкин составил масштабную программу экспериментов, которые требовали затрат, и немалых. В своих научных докладах, печатных трудах Мышкин старался вызвать интерес к проблеме использования атмосферной электрической энергии. «К сожалению, – писал учёный, – Слова мои оставались гласом вопиющего в пустыне». И все же покровителя Мышкину удалось найти, да какого – в лице самого великого князя Петра Николаевича! В начале 1905 года учёному были выделены деньги на опыты, а местом их проведения выбрали территорию воздухоплавательного отделения Ивангородской крепости на реке Нарве. Там был построен специальный павильон с необходимыми аппаратами и механизмами, в частности с электростатическим двигателем относительно большой мощности. В куполе павильона имелось отверстие для прохода леера – провода, связывавшего коллекторы змея с двигателем и приборами.

Начались опыты. Число остриев на коллекторах доходило до 20 тысяч и более. Змеи поднимались на высоту до 1000 метров. Напряжение сведенного вниз тока достигало 50 тысяч вольт. Опыты были небезопасными. Об одном из них Мышкин писал: «В павильоне поднялись сильный свист, шипенье и треск. Все предметы до такой степени наэлектризовались, что невозможно было прикоснуться ни к одному из них, чтобы не вызвать сейчас же электрической искры».

Испытания в Ивангороде ещё раз убедили Мышкина, что атмосферное электричество можно использовать. Он собирался продлить опыты, но при этом использовать не змеев, а беспилотные воздушные шары. Однако продолжить работу не удалось. Началась Первая мировая война, потом – крушение самодержавия. Мышкин уже и не надеялся возвратиться к так успешно начатым исследованиям, как вдруг в июле 1917 года получил письмо от академика М. А. Рыкачева. Известный учёный писал, что есть возможность снова начать опыты по утилизации атмосферного электричества. Нетрудно представить, как обрадовало Николая Павловича это письмо. Он ответил согласием, но наступившие в России смутные времена снова разрушили все планы. Так и остались замечательные исследования Н. П. Мышкина уникальными. Пока человечество пользуется энергией нефти, газа и атома. Однако запасы углеводородов не бесконечны, атом же, как стало ясно, небезопасен. Несомненно, люди ещё вспомнят о запасах энергии, витающей над нашими головами, а быть может, и тех опытах.

Еррере, Бельгия, 1900 г. По мнению Дмитрия Ивановича Менделеева именно Еррере из Бельгии в 1900 году первым признал особую нулевую группу с эфиром [268].

Уильям Рамзай. В 1900 году Д. И. Менделеев и шотландский химик Уильям Рамзай пришли к мнению, что в таблицу должны быть включены и элементы нулевой группы – до 1962 года они назывались инертными (после – благородными газами).

Дмитрий Иванович Менделеев (1834 – 1907) – русский учёный-энциклопедист: химик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель. Он был профессором Императорского Санкт-Петербургского университета; членом-корреспондентом (по разряду «физический») Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Среди самых известных открытий – периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Автор классического труда «Основы химии». После тотальной фальсификации нашей истории ряд талантливых изобретателей и инженеров заново открывали технологии дешевой энергии эфира либо использования атмосферного электричества. Мало кто знает, что дискредитация теории эфира была тотальным проектом фальсификации нашей науки и подменой истинных знаний. После смерти Д. Менделеева, убрали из его знаменитой таблицы элементов Эфир. У Менделеева было два фундаментальных научных открытия [89]:

– открытие Периодического закона в субстанции химии,

– открытие взаимосвязи субстанции химии и субстанции Эфира, а именно: частицы Эфира формирует молекулы, ядра, электроны и т.д., но в химических реакциях не участвуют.

Эфир – частицы вещества размером ~ 10—100 метра (фактически – «первокирпичики» материи). Мировой эфир есть субстанция всякого химического элемента и значит – всякого вещества, есть абсолютная истинная материя как Всемирная элементообразующая Сущность. Мировой эфир – это исток и венец всей подлинной Таблицы Менделеева, её начало и конец, – альфа и омега Периодической системы элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. В подлинной таблице Менделеева был Эфир. Ячейка для Эфира располагалась в нулевой группе с инертными газами и в нулевом ряду как главный системообразующий фактор для построения Системы химических элементов. После смерти Менделеева таблицу исказили, убрав из неё Эфир и отменив нулевую группу, тем самым, скрыв фундаментальное открытие концептуального значения.

В современных таблицах Эфира: 1 – не видно, 2 – и не угадывается (из-за отсутствия нулевой группы). Последний раз в неискажённом виде настоящая Таблица Менделеева увидела свет в 1906 году в Санкт-Петербурге (учебник «Основы химии», VIII издание). И только спустя 96 лет забвения подлинная Таблица Менделеева впервые восстаёт из пепла благодаря публикации диссертации в журнале ЖРФМ Русского Физического Общества. Главное искажение Таблицы – перенос «нулевой группы» Таблицы в её конец, вправо, и введение т.н. «периодов». Подчёркиваем, что такая (лишь на первый взгляд – безобидная) манипуляция логически объяснима только как сознательное устранение главного методологического звена в открытии Менделеева: периодическая система элементов в своём начале, истоке, т.е. в верхнем левом углу Таблицы, должна иметь нулевую группу и нулевой ряд, где располагается элемент «Х» (по Менделееву – «Ньютоний»), – т.е. мировой эфир (рис. 4). Более того, являясь единственным системообразующим элементом всей Таблицы производных элементов, этот элемент «Х» есть аргумент всей Таблицы Менделеева. Перенос же нулевой группы Таблицы в её конец уничтожает саму идею этой первоосновы всей системы элементов по Менделееву.

Для подтверждения вышесказанного, предоставим слово самому Д. И. Менделееву. «Если же аналоги аргона вовсе не дают соединений, то очевидно, что нельзя включать ни одну из групп ранее известных элементов, и для них должно открыть особую группу нулевую. Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое следствие понимания периодического закона, а потому (помещение в группе VIII явно не верно) принято не только мною, но и Браизнером, Пиччини и другими. Теперь же, когда стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньше, чем у элементов I группы, мне кажется невозможным отрицать существование элементов более лёгких, чем водород».

Рис. 4

Рис. 4. Подлинная первоначальная таблица Д. И. Менделеева с нулевой группой, последний раз опубликованная перед его смертью в 1906 году, где в нулевой группе записан «Ньютоний», или Эфир [268].

После скоропостижной смерти Д. И. Менделеева и ухода из жизни его верных научных коллег по Русскому Физико-Химическому Обществу, впервые поднял руку на бессмертное творение Менделеева – сын друга и соратника Д. И. Менделеева по Обществу – Борис Николаевич Меншуткин. Конечно, тот Борис Николаевич тоже действовал не в одиночку – он лишь выполнял заказ. Ведь новая парадигма релятивизма требовала отказа от идеи мирового эфира; и потому это требование было возведено в ранг догмы, а труд Д. И. Менделеева был фальсифицирован.

Более того, являясь единственным системообразующим элементом всей Таблицы производных элементов, этот элемент «Х» есть аргумент всей Таблицы Менделеева. Перенос же нулевой группы Таблицы в её конец уничтожает саму идею этой первоосновы всей системы элементов по Менделееву.

Ещё меньше тех, кто знает, что после скоропостижной (!?) смерти Д. И. Менделеева (27.01.1907), признанного тогда выдающимся учёным всеми научными сообществами во всём мире, кроме одной только Петербургской Академии Наук, его главное открытие – «Периодический закон» – было умышленно и повсеместно фальсифицировано мировой академической наукой.

Прав Дмитрий Иванович и в том, что эта субстанция передаёт энергию на

расстояния и не обладает никакой химической активностью. Последнее обстоятельство только подтверждает нашу мысль о том, что Д. И. Менделеев сознательно выделил элемент «х», как исключительную сущность. Итак, «мировой эфир», то есть субстанция Вселенной, – изотропен, не имеет частичного строения, а является абсолютной (то есть предельной, основополагающей,

фундаментальной всеобщей) сущностью Мироздания, Вселенной. И именно потому, как правильно подметил Д. И. Менделеев, мировой эфир «не способен к химическим взаимодействиям», а значит и не является «химическим элементом», то есть «элементарным веществом» – в современном смысле этих терминов. Прав был Дмитрий Иванович и в том, что мировой эфир – переносчик энергии на расстояния. Скажем больше: мировой эфир, как субстанция Мира, не только переносчик, но и «хранитель», и «носитель» всех видов энергии («сил действия») в природе.

Герман Плаусон, 1920 г – 1922 [78]. Доктор Герман Плаусон, эстонец по происхождению, в Финляндии провел эксперименты с аэростатами, изготовленными из тонких листов магниево-алюминиевого сплава, покрытых очень острыми, электролитическим способом изготовленными иглами. Иглы могли содержать также примесь радия, чтобы увеличить местную ионизацию воздуха. В то время еще плохо знали о радиоактивной опасности, и широко использовали, например, часы со стрелками, покрашенными радиоактивными составами и светящимися в темноте. Поверхность аэростата также красили цинковой амальгамой, которая в солнечную погоду давала дополнительный ток вследствие фотоэффекта. Плаусон получил мощность 0,72 кВт от одного аэростата и 3,4 кВт от двух, поднятых на высоту всего лишь 300 м. На свои устройства он в 1920-х годах получил патенты США, Великобритании и Германии. Его книга «Gewinnung und Verwertung der Atmosphärischen Elektrizität» («Получение и применение атмосферного электричества») содержит детальное описание всей технологии.

Рис. 5. Проекты Плаусона. Слева – свободно стоящая изолированная мачта для сбора атмосферного электричества, в центре – система аэростатов, справа внизу – конвертер Плаусона. Рисунок из журнала «Наука и изобретение» 1922 года [78].

Рис. 5

Жерар Рено, 1926 год. «Известный французский физик Жерар Рено был заинтересован проблемой получения электричества из воздуха. В своей лаборатории в Гренобле он трудился день и ночь над своим изобретением. И даже скудная информация, которая дошла до общественности, произвела сенсацию в научных кругах. Однажды машина, стоящая вместе с его остальными приборами, стала демонстрировать необъяснимые, чудесные вещи. День за днем ее колеса вращались, и никто из наблюдателей не мог определить, где кроется движущая сила. Машина стояла на своем основании, была изолирована от земли и двигалась независимо, как perpetuum mobile. Некоторое время Рено завороженно наблюдал за этим чудом, а затем сделал следующее заявление: " Фактически машина двигается благодаря простому электричеству, но это электричество из воздуха! Если мы будем применять такие технологии на практике, то за несколько лет достигнем рая на Земле». Французская академия наук потребовала, чтобы Рено приехал в Париж и продемонстрировал свое изобретение. Он согласился, прибыв в столицу вместе со своим помощником и установил машину в экспериментальном театре. Незадолго до самой демонстрации он хотел объяснить, как она работает. Его ассистент присутствовал при этом. Внезапно произошел взрыв. Пламя было настолько сильным, что вырывалось из дверей и окон помещения. Машина мгновенно превратилась в груду обломков. Рено и его помощник погибли во время взрыва. Они унесли свою тайну в могилу. Причина, из-за которой погибли вместе с аппаратом при его испытании в Академии Наук Франции в Париже, заключается в том, что Ж. Рено впервые столкнулся с высоким значением предела индуктируемой энергией в форме механического макровихрона [92], возникающего всегда при вращении системы масс. Оказалось, что носитель этой индуктируемой энергии, т. е. гравитационный заряд был не в состоянии скомпенсировать её своей перезарядкой с обратным знаком накопления энергии, а сброс энергии путём поступательного движения отсутствовал. Поэтому произошёл квантовый переход в электромагнитный, с последующей индукцией магнитного заряда

Е. А. Мареев, В. И. Трахтенгерц. Евгений Анатольевич Мареев, д.ф.-м.н., зав. лаб. геофизической электродинамики ИПФ РАН. Виктор Юрьевич Трахтенгерц, д.ф.-м.н., проф., зав. сект. физики магнитосферной и ионосферной плазмы ИПФ [131]. «Почему гремит гром и сверкает молния?» В наше время ответ на этот простой с виду вопрос знает даже школьник: «В облаках накапливаются электрические заряды, что приводит к пробою воздуха, который сопровождается вспышкой света и образованием ударной звуковой волны». Иными словами, гром и молния – проявления атмосферного электричества. Фундаментальная связь грозовых явлений с электричеством, впервые доказанная в опытах М. В. Ломоносова, Г. В. Рихмана и Б. Франклина, за два с половиной века была надежно подтверждена многочисленными исследованиями геофизиков, метеорологов, специалистов по грозопеленгации и грозозащите. Однако качественный скачок в совершенствовании методов наблюдений в последние два десятилетия привел к неожиданным открытиям в изучении грозовых облаков, молнии, глобальной атмосферной электрической цепи. Похоже, что переживаемый сейчас всплеск интереса к проблемам атмосферного электричества заставит взглянуть по-иному на механизмы формирования электрического поля и его роль в динамике атмосферы и ионосферы Земли.

Сергей Никитин [63]. Расцвет луковичных церквей пришёлся на 16 век, и частично на 17 век. Потом Пётр начал менять архитектуру церквей в сторону европейских образцов, а наследники продолжили. Так для чего же строили купола с луковицами? А с утилитарной целью, для звукового резонанса в их объёмах. Точнее, в объёмах цилиндров под луковицами. В толстенных потолках церквей для этих же целей оставляли пустоты в кладке, соединённые с общим объёмом помещения. Назывались они «голосы». Резонансная частота зависит от формы пустоты, но в первую очередь от её объёма. Голосы были резонаторами для высоких частот. Для более низких частот пришлось выстраивать те же голосы в виде дополнительных цилиндров, вытянутых вверх от потолка, увенчанных луковицей. А для самых низких частот резонаторами служили сам церковный свод и купольные и боковые полукруглые арки церковного помещения. Поэтому в истинно русских церквях купола были разной высоты и объёма. Каждый купол – под свою резонансную частоту. Также и сама церковь снабжалась многочисленными арками разного объёма. Как и боковые и внутренние арки. Таким образом, русская церковь была, по сути, каменным органам, настроенным на максимально мощное и благозвучное звучание церковных хоралов. В отличие от классического органа, инициатором звуковых колебаний были не медные пластины, через которые продували воздух, а голосовые связки хористов. Ради благозвучия русские церковные архитекторы жертвовали всем: и симметрией, и экономией. А всё потому, что основным способом воздействия на паству в Русской Православной церкви была не проповедь, а литургия – церковное хоральное песнопение. И воздействие очень мощное.

Андрей Волков. Руководителю лаборатории ионных систем РНЦ «Курчатовский институт» Андрею Волкову удалось то, что до сих пор не удавалось ни одному ученому в мире: он провел научный эксперимент в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 2018 год [269]. В момент сошествия Благодатного огня приборы зафиксировали резкий всплеск электромагнитного излучения.

[64]. Купол обладает удивительным свойством собирать рассеянные в зале звуковые волны, концентрировать их и снова отражать вниз, подобно тому, как рефлектор автомобильной фары отражает свет, освещая дорогу. Это явление хорошо демонстрирует «порхающее эхо», которое можно услышать при входе в

фойе Большого зала Московской консерватории. Купол настолько резко усиливает стук шагов, что вызванное им эхо многократно начинает «порхать» между полом и куполом.

Лидия Утёмова [65]. Храмы с золотыми куполами посвящали Христу и великим церковным праздникам – Рождеству, Сретению, Благовещению. Такие главы венчают московский храм Христа Спасителя и кремлевские соборы – Успенский, Благовещенский, Архангельский. Сегодня купола не облицовывают золотом, но раньше металл растворяли в ртути, а затем полученную амальгаму наносили на горячий медный лист. Процесс золочения был очень дорогим и трудозатратным. Например, на покрытие купола Исаакиевского собора ушло 100 килограммов золота.

Татьяна Дарк, 2011 [83]. Для сбора духовной энергии Иерархическими Системами был разработан механизм сбора в материальном выражении. К главным элементам этого механизма относятся церкви и храмы. Небесными конструкторами, работающими над данным проектом, были до мельчайших деталей продуманы и разработаны конструкции церквей и храмов с их величавыми куполами и золотыми крестами. А для того, чтобы подобные сложные конструкции люди смогли воспроизвести у себя на Земле, была создана особая лига людей с повышенной телепатической восприимчивостью, которые должны были воспринять от небесных Учителей их конструкции по своим телепатическим каналам связи. Для таких целей на Землю были спущены специальные высокоразвитые души, которые могли не только телепатически принять информацию о конструкциях, вплоть до мельчайших деталей, но и осмыслить их, так как не всякая информация, получаемая контактёрами, бывает ими понята. После принятия информации они должны были суметь воплотить полученные знания в материальные формы. Первые архитекторы воспроизводили в чертежах необходимые формы, помогали воплотить их в строительный материал Земли, и они же после окончания строительства закладывали под купола первоначальную космическую энергию, которая как первоначальный импульс приводила в движение основной механизм по сбору и передачи энергии от прихожан в Космос. Позднее церкви стали строиться на энергетических каналах Земли с восходящими потоками энергии, и тогда закладки первоначальной энергии под куполами уже не требовалось. Одновременно человеку был дан метод нахождения особых энергетических зон или энергоканалов, где можно было строить храмы и церкви.

В. Н. Половинкин, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф., ЦНИИ имени А. Н. Крылова [270]. В попытках найти альтернативные энергетические источники, которые не наносили бы вред окружающей среде, многие специалисты обращают внимание на струйную, вихревую энергетику. Первым наиболее ярким ученым, обратившим внимание человечества на необходимость поиска нетрадиционных подходов в энергетике, был Никола Тесла. Многие энергетические процессы в природе отличаются уникальной особенностью: для их запуска необходима минимальная энергия. А в результате реализации или протекания самого процесса вырабатывается колоссальная энергия. Но это не значит, что КПД данного механизма превышает многие сотни процентов. Следует особенно подчеркнуть, что все без исключения природные процессы подчинены классическим законам термодинамики, законам сохранения энергии, физики, химии, механики. Идеи перспективной альтернативной энергии нужно искать в самой природе. Окружающая нас природа – главный источник знаний человечества. Земля обладает неисчерпаемым источником низкопотенциальной экологически чистой энергии – атмосферой, аккумулирующей тепловую и потенциальную энергию газов, нагреваемых лучистой энергией солнца и сжатых под действием гравитации. Неравномерный нагрев газов, изменяя давление в атмосфере, нарушает её равновесное состояние. При восстановлении равновесия потенциальная и тепловая энергия воздуха преобразуются в кинетическую энергию воздушных потоков. Этот природный механизм используется в ветровых энергетических установках. Первым аппаратом, использовавшим кинетическую энергию потока, был парус. Ученые давно обратили внимание на то, что только вихревые потоки обладают наибольшим потенциальным запасом кинетической и тепловой энергии. При этом энергетические возможности вихревых потоков зависят от многих факторов, в том числе и от состава газов. Поэтому не случайно специалисты все более пристально обращают внимание в перспективной возобновляемой энергетике на так называемую струйную, или вихревую энергетику. Интерпретацией энергетического механизма торнадо занимались сотни ученых. Российский изобретатель Ю. С. Потапов имеет самое большое число авторских свидетельств на так называемые вихревые, молекулярные теплогенераторы. Все его конструкции – от первой тепловой трубы до последних агрегатов – существуют в виде действующих образцов. Хотя с заявлениями автора установок, что их КПД составляет 200—400%, трудно согласиться. Основное заблуждение сторонников такой оценки эффективности связано с тем, что рассматриваются разомкнутые и замкнутые системы. Рассматривать одинаковые понятия для разомкнутой и замкнутой систем неправомерно. При расчете КПД двигателей внутреннего сгорания никто не учитывает энергию, затраченную природой на создание топлива, рассматривается только конечный этап энергетического цикла.

Стивен Марк [95, 271]. Совсем недавно изобретатель Стивен Марк запатентовал прибор, производящий электричество в больших объемах. Его тороидальный генератор может подавать электричество для ламп накаливания и более сложных бытовых приборов. Он работает длительное время, не требуя внешней подпитки. Работа этого прибора основана на резонансных частотах, магнитных вихрях и токовых ударах в металле. Опыты Николы Тесла показали, что получать электричество из воздуха своими руками можно без особого труда. В наше время, когда атмосфера пронизана различными энергетическими полями, эта задача упростилась. Все, что производит излучения (теле- и радиовышки, ЛЭП и т. п.) создает энергетические поля. Принцип получения электричества из воздуха очень прост: над землей поднимается пластина из металла, которая играет роль антенны. Между землей и пластиной возникает статическое электричество, которое, со временем накапливается. Через определенные временные интервалы происходят электрические разряды. Таким образом генерируется, а затем используется атмосферное электричество.

Евгений Королев [102] документально доказывает, что сто с небольшим лет назад на планете повсеместно пользовались атмосферным электричеством. И никаких проблем не испытывали. Всё это было совершенно бесплатно.

В. Н. Власов [112]. Когда размышляешь над тайнами, оставленными нам Николой Тесла, Греем, Бауманом и многими другими, сумевшими создать энергоустановки, которым не требуется в качестве горючего бензин или газ, то приходишь к убеждению, что уровень развития научного сознания и развития официальной науки уже давно не соответствует потребностям человечества. Конечно, кое-что можно объяснить режимом секретности, которые вводили страны капиталистического и социалистического лагерей в годы холодной войны. И, значит, надо было не только вводить в заблуждение, дезинформировать, предполагаемого противника в возможной термоядерной войне, но и забивать мозги собственным студентам и простым работягам. Если в конце 19 и начале 20 века интенсивно развивались теории эфира, то с момента публикации А. Эйнштейном основ специальной теории относительности (СТО), а затем общей теории относительности (ОТО) упоминания об эфире постепенно стали исчезать из научных публикаций, а затем официальная наука вообще стала отрицать существование эфира, как естественной среды, как основной части материи, которая заполняет всё свободное от вещества пространство, а также заполняет частично пространство между атомами вещества. А в последние десятилетия, например в СССР, отрицание СТО и ОТО фактически было приравнено к уголовному преступлению, так как критиковать СТО и ОТО было запрещено под угрозой потери возможности заниматься научной деятельностью. Но, несмотря на давление на сторонников эфира, отказ публиковать их работы в серьёзных научных журналах, угрозы научного забвения и т.д., эфир буквально выпирает из серьезных научных работ в виде физического вакуума или торсионных полей, и находит своих всё новых и новых сторонников, которые совершают по современным меркам самые настоящие подвиги, изобретая самые невероятные устройства, например, бестопливные энергогенераторы. Они изобретают, а им официальная наука заявляет – ваша деятельность лженаучна. Одним из первых, кто, исходя из положений теории эфира, смог доказать, что эфир – это реальность нашего мира, был Никола Тесла. Тайна его трансформатора до сих пор официально не раскрыта, хотя любители сумели создать множество вариантов, которые исправно «извлекали» из эфира энергию.

Тариэль Капанадзе [272] сумел разгадать секрет Николы Теслы и умудрился запатентовать своё изобретение. Одно из его устройств «выдает» в нагрузку целых 100 кВт. Такой мощности хватит на обеспечение энергией поселка из 50 домов. А его вариант устройства на 5 кВт как раз подойдет для энергопитания достаточно большого индивидуального дома.