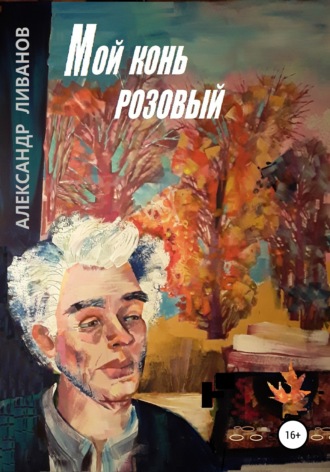

Александр Карпович Ливанов

Мой конь розовый

То есть, – на первом месте – Катя, в центре мира – Катя, все она одна олицетворяет, воплощает, осуществляет… Нет Кати, нет мира, нет жизни… Алена окончательное подтверждение. Любовь здесь равна жизни, а нелюбовь – нежизни…

Врач: Но что это? Митина любовь, то есть? Да не любовь она – она страстная юношеская влюбленность, которой не дано еще стать духовной любовью. Митя лишь у преддверья ее. Вот почему, по-моему, важно услышать разум по поводу любви-влюбленности не как «тело», а как поэзию юности, завязь духовной любви, как цветение пока без плодов. Не помешать, не поторопить это цветение… Не так?

Журналист: Конечно, конечно!.. Вечные здесь две крайности – «тело» и «дух», «тело» и «платоника», «поэзия», «возвышенное и идеализированное»… И не «промежуточную точку» здесь искать нужно, а гармоничность, законченность, двух этих стихий… Между всех женщин в Кате, не в одной-единственной замене Кати женщиной «вообще», женщиной, которой имя Алена, или любое другое…. Да, надо беречь молодых от безлюбья, от… прелюбодеяния! По-моему, изначальный смысл в «прелюбодеянии» – не супружеская измена – а то, что произошло между Митей и Аленой, что убило его душу, а затем и тело… Надо, видимо, объяснить юноше, что Алена в их жизни – трусость, утрата мужества, капитуляция… И если Алена (на редкость бездуховное существо! Помните, после того как получила пятирублевку, свой «гонорар», она спрашивает у «пораженного разочарованием» Мити – почем поп продает в соседней деревне поросят!) здесь приводит к револьверу – во всех случаях «Алены» ранят душу…

Да, «Митина любовь» вам поможет… Уникальное это произведение! «Вся любовь» – со всеми ее коллизиями и превратностями… К слову сказать – вот мой телефон… Чем могу – рад помочь в добром деле! Пишите и показывайте – мне самому интересно!

Котята

Чем так угодил продавщицам – в продовольственном, по нынешним временам – первым «аристократкам» – этот старик? Они ему улыбаются – словно розовощекому доброму молодцу в престижной дубленке, в ондатровой шапке «за триста рэ», с вращаемым на пальце ключиком от «личной тачки»… Впрочем, старик ненаряден – но опрятен…

– Значит, нет творогу? Очень жаль? А то колбасу я уже давно не покупаю… Очень уж усердно кандидаты-химики ее усовершенствовали… А творожок – это хорошо, это прелесть!.. Хоть за семнадцать обезжиренный – хоть самый дорогой, который за двадцать шесть копеек. Любой из них хорош… Возьму две пачки – и с чаем. На хлеб – и с чаем. На неделю хватает на завтрак!

– На не-де-лю? Да вы что? Каждое утро – тво-рог? Это же…

– А что? Обедаю в столовой. А творог на завтрак. Разве плохо! Холодильник у меня – клад. Еще с пятидесятых. Служит! Плохо?

– Конечно, плохо! Это вы, простите, для экономии? Пенсия мала? Нет, девчата, я бы так не смогла б…

Старика-то, стало быть, не очень-то знают «аристократки». Снисходят к старости. Бывает такое и с продавщицами. А скорей всего тронул их чем-то старик. Видать радушием, расположением… Не играет в «достоинство» с этой стороны прилавка – поэтому не встречает высокомерие и грубость с другой стороны. С ним они – не «аристократки»… С ним они демократки, «осуществляют связь с народом».

– Пенсия ни причем. Она у меня не хуже других… Да и работаю я еще. Работа моя не прекращается пенсией. От звонка до звонка. То есть, пока не вынесут вперед ногами…

– Ну, что вы такое говорите, – пугается одна из продавщиц. И другая, по лицу видно – не одобряет в этом старика. Они женщины – они, стало быть, не союзницы смерти… – Это какая же у вас работа? Собак в енотов перекрашиваете. Сейчас это доходно!

– Обыкновенная… На пишущей машинке… Как бы на швейной – там есть конец! Получил пенсион – можно продать «Зингера». А писатель – до гробовой доски работает. Такая уж профессия. То есть, совсем не профессия… Вроде хронической болезни – да мы только и живем этой болезнью! Смешно, не правда ли?

«Аристократки» переглянулись, задумались. Писатель посмотрел на их опечалившиеся вдруг лица и рассмеялся. Он их понял.

– Вы один живете? Да? Трудно ведь одному?

– Ничего не трудно. И живу я хорошо. И чай с творогом на завтрак – прекрасно… Не жалейте меня – право, все хорошо!

– Приготовить, постирать, мало ли что… Без женщины… А говорите – «все хорошо»…

– Ну, если по правде – одно плохо. Такое «одно» – что из-за него – все плохо… Поздно я пришел в литературу, ну, издал кое-что, в союз приняли… А вот имени себе не успел сделать. Вот рукописи и лежат… Книжки, то есть рукописи, нужно пробивать… Таким как я, без имени. И пять, и десять лет… Где я возьму такие года? Да и такие силы?.. Вот писать – пишу! Даже больше, чем в молодости – а рукописей – законченных книг – уже с десяток дома лежит. Да и завещать некому! С голоду теперь писателю помереть не дадут, не гоголевские времена, а вот с издательствами – худо. Мало их! Другой голод ныне – типографский. Кому повем4 свою тоску?.. Рассказываю всем. Удивляюсь. Смешно? Видел как-то, старая кошка бездомная, время рожать подошло, ко всем прохожим льнет… Смешно?.. Может, и я так сослепу, из инстинкта? Может, после моей смерти кто-то издаст? Смешно. Мне-то там уж ничего не надо, ни имени, ни гонорара. Лишь бы к людям дошло мое слово. Лишь бы жили мои… котята!..

– Родных небось никого?

– Почитай что так. По мне война прошлась полной ступней…

Одна продавщица незаметно исчезла в подсобку, опять появилась, подала писателю квадратный сверточек в белой бумаге.

– Вот возьмите, себе две пачки оставила… Да, видать, вам нужнее! Для вашей хорошей-нехорошей жизни! Берите, берите – я обойдусь. А, может, к вечеру еще привезут… А интересно бы что-нибудь ваше почитать! О чем вы пишете? Про любовь – ха-ха?

И про любовь! Потому что – про жизнь! Это вы напрасно смеетесь. Старость, любовь… уже из тела ушла – зато острей в сердце живет! По-моему, лишь старики могут по-настоящему писать о любви, да-да… Не восторженная влюбленность, не натуралистическая плотскость; так сказать: любовь=жизнь, любовь=духовность… Однако – сколько выбить? Ах, сорок две копейки? Ну, спасибо вам! Моя хорошая=нехорошая жизнь будет чуть больше хорошей, чуть меньше нехорошей… Спасибо!

Хитрецы

С академиком З. мы знакомы давно. И, разумеется, не всегда он был академиком. Впервые познакомились четверть века тому, когда я был редактором популярного ежегодника новинок по науке и технике «Эврика», а он всего лишь – кандидатом физико-технических наук. Я его тогда выделил как автора. Глубина его учености, по правде говоря, меня меньше интересовала, чем его умение писать живо, увлекательно, даже с зажигательно-сдержанным юмором. Этот юмор, я понимал, был от задора, от жадности познаний, от удивления неостановочности открытий. Потом я сделал для себя такое важное наблюдение. Я, впрочем, и сейчас стою на том же. Живой слог, страсть популяризатора – всегда признак и подлинной учености! Может, покажусь наивным кой-кому – пусть. Ведь нужно было мне, редактору, отнюдь не ученому, сразу и безошибочно, разобраться в моих ученых авторах: кто есть кто? А если тебе надо, если об этом думаешь – всегда догадаешься. Так и среди врачей находим врача, среди поэтов поэта!

И я действительно стал различать – кто есть кто? Вот этот тихоня – формально ученый, чистейший балласт для науки, но, увы, уже обремененный званием и постом. Хорош лишь тем, что никому не мешает, незлобив, добрый дядя… А вот этот полнокровный здоровяк, с двойным красным затылком старшины-сверхсрочника довоенного времени – хоть формально тоже ученый, но он администратор! Тот генератор идей, которые осуществляют другие, этот – рисковый экспериментатор по поводу «безумных идей», а вот тот, «вечный лаборант», тоже оказывается нужным скрупулезной педантичностью при проверке чего-то у кого-то… Я стал понимать, что наука – это тот «лес», где разные деревья, все переплелось ветвями, все и «борьба за существование», и, главное, зеленый друг и кислород!..

Я интересовался только одним – кто сможет быть хорошим автором? И уже побочным, случайным было мое открытие о том, кто по существу есть кто в самой науке?

Потом, не любя и не зная медицины, но когда жизнь заставила – если не знать, то хотя б «уважить» (дочка заболела астмой, этой страшной, мучительной и загадочной болезнью!..) – я таким же, вроде бы непостижимым для себя самого, образом стал различать и среди врачей: кто есть кто? Открытия шли вне должностей, рангов, званий. Поговоришь с врачом, присмотришься к нему – и видишь: «этот лечит!» Или: «на этой белый халат самодеятельности!» Беды учат проницательности. Знания могут быть и пассивны – озарения всегда дельные! Тем более, когда и знания, и страда-страданье в работе…

Вот тогда мы и познакомились с кандидатом З. Я ему заказывал статьи. И он их охотно писал! Однажды он усомнился – «не отвлекается ли? Не отклоняется ли? Не другая ли это стезя – литераторская, писательская?»

Я его успокоил. Убедил. Не только не отвлекается, сама потребность в живой популяризации предмета своей науки – есть признак подлинной, ученой, причастности к нему. А живой слог – признак неравнодушия, живого чувства своих знаний, душа – в них, как «в заветной лире»! Вот и вдохновение! Подлинные ученые всегда были подлинными популяризаторами! Они не только «просвещали» – выверяли и уточняли так свои идеи! Самую подлинность – жизненность, то есть – выверяли. Заинтересованность и рождает стиль (так сказать, перефразировав Бюффона!). Бэкон и Менделеев, Сеченов и Павлов, Циолковский и Тимирязев, Жуковский и Эйнштейн… Все-все были популяризаторами!

Я тогда говорил горячо, а про себя думал, что немного лукавлю, так сказать тенденциозно выстраиваю свой «большой ряд», чтоб лишь бы удержать З. как своего автора. Но, видать, был прав…

И вот, спустя много лет, я в гостях у академика З. Обменялись многозначительным – «годы!» – глядя друг на друга, с грустью отмечая, каждый на каждом, нажитые морщины и седины. Чай, варенье-печенье, обычный ритуал гостеприимства…

И вдруг замечаю нечто контрастирующее. Картины, мебель, обстановка, японская дорогая видео-телеаппаратура – а сам – академик мой! – в телогрейке. Можете себе представить, в обыкновенной телогрейке – семнадцать рублей, на Сретенке, магазин «Рабочая одежда»…

Видимо, академик ждал мое «открытие». Оценил и отдал должное моему такту. Усмехнулся и счел необходимым объясниться!

– Удивляюсь поэтам… Телогрейка заслуживает поэмы! Гимна! Она лучшая и удобнейшая одежда! Я это заметил, еще в юности, когда работал на заводе. К слову сказать, если чего-то достиг, чего-то стою в науке – всему-всему я обязан – заводу! Этому первому опыту рабочего… Он основа всему! Даже жалею людей, которые никогда не поработали, пусть недолго хотя бы, руками! Некий остаточный магнетизм на полюсах – без чего не запускается генератор! Понимаете! «Ручной труд», «физический труд» – как основа всякого успешного труда! Тоже – поэма! Тоже – гимн! Эх, поэты! Или взять – лошадь! Она вывезла всю историю, и материальную, и бытовую, и духовную… Ушла, забыта! Где, где поэмы или памятники лошади? Вот разве в романсах? «Ай да тройка, снег пушистый, едет парочка вдвоем». Заметьте – вдвоем, не втроем: без возницы, то есть… «Бразды пушистые взрывая…» «Лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь». «Али я тебя не холю? Али ешь овса не вволю?» «Скребницей чистил он коня». «Милый, милый, смешной дуралей»… Романсы, Пушкин, Есенин… Но коня-пахаря, коня-трудяги – нет!

Так вот: и телогрейки нет! Она легка, тепла, не стесняет движения. Забываешь о ней, для тела она – «тайная свобода»! Найдите еще одну одежду с таким высоким КПД! По отношению, скажем, единицы сбереженного тепла к единице веса… Восток ее придумал! Укороченный стеганый халат. Овцы были и на Востоке, но овчине все же Восток (а он – не только аскет, он и – сибарит!) предпочел хлопок! Овчина сопротивляется жесткостью, швами… Телогрейка все больше поддается, уступает, облегает. Ресурс податливости у нее – как у доброй женщины, осчастливившей супружество!

Телогрейка в переломные моменты истории – спасала народ! В глубины не пойду, не силен… Возьмите хотя бы гражданскую войну. Затем Отечественную войну. Тыл. Заводы. Лютые морозы. Миллионы тружеников тыла – в телогрейках! Отмечена ее заслуга в победах народных? Даже на плакатах рисуем эту романтичную будто бы, суровую, длиннополую, как некогда, шинель! А ведь, поверьте мне, фронтовику – половина армии, уже под конец войны, была одета в ватные бушлаты, то есть, в те же телогрейки! А если и шинель – то защитная телогрейка была под ней! Иначе – не уцелеть бы солдату зимой! Вот такая наука!

А на вас что? Ах, видел в передней… Дубленка…

– Третьей очереди нόски…

– То есть?

– Вот вы, академик и певец телогрейки, а этого не знаете… Вы меня прямо удивляете…

– Ну, ну!.. Не знать, не стыдно! Стыдно не полюбопытствовать, остаться равнодушным! Как у Пушкина – «Мы ленивы и нелюбопытны»… Объясните, пожалуйста! Чув-ству-ю… Что-то тут есть интересное! Ведь любопытнейшая вещь! В пору моего детства – оно у меня деревенское было – почти вся Россия носила овчину. То есть, весь «низ». Крестьяне – заведомо. «Пальто» – такого слова и в помине не было у крестьян. Во всяком случае – в украинских селах! Полушубок, кожух, тулуп, тулупчик… Всё нагольное. Тканей не было. Да и «городская» это была одежда – тканевая! То есть, дорогая. А тут – овцы свои, полушубки свои… Помню, цыган-портной Яшка – из табора, осел в деревне. Здорово навострился шить эти кожухи! Сам и дубил их. Отваром дубовой коры, и этой, трухлявой сердцевиной. Я сам носил в детстве кожушок! Потом еще в городе донашивал. Вот и дразнили меня: «деревня – почем сало?» Я это «сало» в глаза не видел. Голодные, страшные годы были! Как я завидовал городским, их обтёрханным5 городским пальто! То есть – тканевым одеждам… А теперь овчина, тот же кожух – престижен стал! Возгордился. Куда там: «дубленка»!

Но простите, – что же это – «третья очередь нόски»?

– А то, что… Тут, так сказать, внеклассовый, а все же явлен – социальный статус каждого… Степень энергичности, цепкости, оплачиваемости. Связи, уменье доставалы, способность обеспечить форму наперед содержания, или вовсе одной ею обходиться… Вся дифференциация и интеграция социальная, так сказать!.. Особенно по ней женский пол судит беспромашно: кто есть кто?

– Как вы когда-то авторов для своей «Эврики» – дифференцировали-интегрировали?

– Пожалуй… Всякий достаточно резкий признак становится таким математическим инструментом… Разве не так? Вот так и моя дубленка… Сперва побывала на плечах какого-нибудь маститого писателя… тиражи которого миллион ежегодно! Потом была сдана в комиссионку, убавила в спеси, малость стала демократкой, в снисходящем порядке принялась греть уже не маститого, но все же с надежными тиражами писателя. Не в миллионах, в сотни тысяч «экз». Наконец, упала до моего уровня, до литератора массового ряда – но, увы, немассовых тиражей… Ведь мои тиражи – тридцать тысяч – и то раз в пять лет… Вот вам дубленка… А в ней – вся неклассовая социальная иерархия!..

– Грустные это познания…

– Познания, опытность – вообще грустны, видать…

– Даже драматичны… Даже трагедийны… Но и оптимистичны… Без веры, что в конечном итоге все делается для человека, что все остается людям – невозможно жить и работать! Надо всегда уметь глядеть поверх затора человеческих страстей и слабостей… Там – синева, там птицы, там деревья: жизнь! Но, понимаю, пришли не за этими моими житейскими сентенциями? У самого небось вагон и маленькая тележка? Понадобился вам все же – как ученый?

Это было действительно так. Я затеял писать роман, где есть один герой – ученый… Мне нужна была не столько его наука сама по себе, сколько его «диалектика души» по поводу его науки… Мне не хотелось сдвигать и себя и академика с этих умозрительных, пусть и подвижных, точек – на оси человек-ученый. Не хотелось сдвигать к какому-то краю – хоть к жизни, хоть к науке… Будто бывает душа на каком-то одном краю – из этих двух!.. Все это внешняя литературность – и здесь кончается по сути подлинное писательское слово о творчестве. Мне нужно – их «диалектическое единство»… Только здесь слово, став жизненностью, становится и художественностью. Впрочем, теоретику все же легче, чем художнику…

Я не стал высказывать эти свои соображения З. Я не репортер-интервьюер… Хочу остаться невидимым… Скрытой камерой… Утрата непосредственности каждым из нас двоих будет означать – предформу, заданность… Из внешнего… Публичного… Как трудно уловить жизнь – хоть и живем в ней!.. Как легко подменить душу – муляжом, прописью, символом газетной всеобщности. А то и просто лозунгом!.. Этой опасности, кажется не было перед писателями прошлого, еще до нашего века коллективизма!

Нет, не стану обрушивать на З. свои писательские сомнения. У него достаточно своих… Я просто напросился – на неделю хотя бы! – быть с ним. «Всюду – кроме спальни»! Наша давняя дружба давала мне право даже на такую шутку. З. и сам любил нечто-подобное, не соленое, да и не пресное, «но стоящее на страже от чопорного ханжества»…

– О, все вы писатели – хитрецы!

– Но не все – дельцы… Хитрость творчеству не помеха… И в самом буйстве вдохновений змеиной мудрости расчет… Видите – не просто – ползучая змеиная хитрость выгоды… Хитрость творчества…

– Не оправдывайтесь… Поэт и в жизни должен быть мастак! Что писатель, что ученый… Одна проблема – чтоб житейское не стало целью, чтоб было лишь средством… О, жизнь! Не предавай меня!..

– Я вас понял! Завтра в десять ноль-ноль – в лаборатории!

Аргумент

Вечная, будто неразрешимая проблема – «интеллигенция и народ»… Как, мол, строить отношения, чтоб были они демократичными и искренними? Как просвещенной интеллигенции просвещать народ непросвещенный, чтоб было это не обидно для него, не накладно для себя. Как избежать – невольную снисходительность со своей стороны, недоверчивость или насмешливость с другой стороны?..

С этой проблемой столкнулись когда-то народники, из самых благих намерений и ничтоже сумняшеся6 кинувшиеся просвещать мужика, народ из чувства «совести» перед его «темнотой», «забитостью»… Столкнулись с этой проблемой – и оказалась она и вправду неразрешимой! Народники и наряжались «по-народному», надевали зипунишко, облачались в лапти, а их не понимали, травили собаками, изгоняли из села камнями!.. Так им платили за их «благие намерения» и «святые порывы души», которые, впрочем, быстро сменялись озлоблением, неприязнью, презрением к тому же народу…

Поистине – пропасть. И не в «просвещенности-непросвещенности» обстояло дело. Все объяснялось изначальной неискренностью – или неполнотой искренности, которые народу претили, которые он не мог простить! Народ серьезней относился к просвещению, чем народники…

Между тем, еще задолго до народников и их «ряженого служения» в истории нашей духовности предстал перед нами высший и чистый образец подлинных плодотворных и взаимоуважительных отношений этих двух данностей – «интеллигенция и народ»! Мы говорим о Пушкине и его неграмотной крепостной няне Арине Родионовне.

Ни грани «барского снисхождения» со стороны поэта, ни тени холопской услужливости со стороны крепостной няни. Удивительная душевная теплота и взаимная забота, любовь и понимание души каждым – в каждом! Это куда больше, чем «человечность», «демократизм», «учение ладить» или «учение приспособиться»! Няня умела ценить ум и дар поэта, равно как он умел ценить в ней мудрость и богатство народной души! И при всех человеческих недостатках и слабостях родителей Пушкина, равно как их родителей, нужно им отдать должное уже за одно то, что они могли заметить незаурядность этой женщины, приблизить, держать постоянно в своем барском доме. Бабушка поэта Мария Алексеевна Ганнибал и вовсе хотела дать «вольную» сорокасемилетней крепостной няне поэта – ему уже исполнилось двенадцать лет! – но Арина Родионовна отклонила предложение барыни: «На что мне, матушка, вольная…». Надо думать, что няня так привязалась к мальчику, что и «вольная» без него была бы ей в муку!.. Но судьба была жестока как к поэту, так и к его любимой няне, к его «мамушке». Сперва она вынуждена была расстаться с поэтом на шесть лет его лицейской учебы (всего лишь несколько раз удалось ей увидеть любимца за это время), затем еще на четыре года южной ссылки поэта… Два продиктованных няней письма Пушкин бережно хранил до самой смерти…

Ты, детскую качая колыбель,

Мой юный слух напевами пленила

И меж пелен оставила свирель,

Которую сама заворожила.

В семье Пушкиных Арина Родионовна нянчила сперва Ольгу, затем Сашу, наконец Лёву. Но, знаменательно, что с самого его младенчества сердце няни было отдано любимцу Саше – будущему поэту, который, наоборот, у родителей был нелюбимым ребенком… Было бы неверно во всем видеть «провидение» и «перст судьбы». Вещее сердце мудрой и неграмотной женщины первое провидело ум и дарование будущего гениального поэта. Да ведь и она была поэтом – не подозревая об этом в своем – народном – скромном самозабвении творчества!

Времен минувших небылицы,

В часы досугов золотых,

Под шепот старины болтливой,

Рукою верной я писал…

«Шепот старины болтливой», – так Пушкин, шутя, называет нянины сказки и рассказы о былом», – пишет об этих стихах А. Гессен. Это, разумеется, не так. Ни с шутливостью, ни с иронией – Пушкин никогда не относился к рассказам своей «мамушки»!

«Пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки… Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» – писал Пушкин брату Льву. В другом письме – к одному из друзей – Пушкин писал: «…вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны.., она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно».

Стало быть, «Под шепот старины болтливой» – это вовсе не шутливое отношение поэта к няне и ее рассказам… В «шепоте», в «болтливости» – незаданность и бескорыстные, самозабвение и искренность творчества, присущего народному началу. Их простодушие и совершенная «непритяжательность» в претензии на авторство, на «я»: фольклор живет именно как предание, без начала и конца, из души в душу, как общенародная ценность, о которой не думают, как о воздухе, которым дышат, но без которого нет жизни! «Шепот» и «болтливость» старины – ненавязчивы, но неотвратимы, как шепот дубрав, как болтливость ручья. И полная противоположность этому незримому и неостановному течению из глубин старины слову фольклора («небылицы»), их «шепоту», их «болтливости», точно роящемуся роднику – заданно записанное «рукою верной» слово поэта, слово для печати! Но и в этой противоположности поэт тоже забывается в своей заданности, забывается надолго, словно и не ведая труда: «В часы досугов золотых»… И не так ли Пушкин записал семь сказок няни! Три из них поэт обработал для печати («Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»).

Да и подходяще ли здесь слово – «обработал»? Одна причудливая форма поэзии (фольклорной, народно-ритмического сказа в прозе) перелилась в другую форму поэзии (в пушкинский дивный стих, с его редкостной музыкальностью, богатством интонаций, мудро-сдержанной, концентрированной образностью…)

И вот как творчески сопрягаются эти формы – рассказа няни и слова поэта, записанные рукою Пушкина.

«Что за чудо, говорит мачеха, вот что чудо: у моря лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот, вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет».

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом;

Идет направо – песнь заводит,

Налево – сказку говорит.

«Родионовна принадлежала к… благороднейшим типам русского мира. Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной строгостью, оставили в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственной, неизменной любовью и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам».

То есть, беседовал увлеченный, с интересом – как беседовал с Карамзиным и Чаадаевым, с Гоголем и Жуковским, с Пестелем и Александром Тургеневым, с другими умнейшими людьми современной ему России!

Но, думается, П. Анненков, слова которого приведены выше, напрасно акцентирует так на исключительности «типа русского мира» в няне Пушкина, возводя ее в ранг некоего феномена. Скорей всего, что здесь уместней были бы слова Некрасова: «Есть женщины в русских селеньях»! И узнали мы про одну из них, благодаря Пушкину. Не сама по себе, видать, такая уж редкость «типа русской женщины» Арина Родионовна – дело скорей всего в редкостно счастливой ее судьбе: быть няней и подругой Пушкина!

В ноябре 1826 г., вернувшись в Михайловское после вызова царем в Москву, Пушкин писал Вяземскому: «Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей… няни – ей-богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения, самолюбия, рассеянности и пр… Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитвы, вероятно сочиненной при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом».

Название молитвы Пушкиным, надо полагать подчеркнуто неспроста. Ведь сравнительно недавно, в июле этого же 1826 года, Пушкин ответил на письмо Вяземского с его стихами «Море» известным восьмистишьем.

Так море, древний душегубец,

Воспламеняет гений твой?

Ты славишь лирой золотой

Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век

Седой Нептун земли союзник.

На всех стихиях человек –

Тиран, предатель или узник.

В это время шло к концу следствие над декабристами. Вся Россия оцепенела после жестокого подавления царем восстания декабристов, и, по глухим слухам, уже знала о том, что царь намерен так же жестоко обойтись с подследственными. Разумеется, об этом толковал Пушкин и с няней… Вот, стало быть, побуждение к отысканию и заучиванию молитвы, столь прозрачного названия! На этот раз имелся в виду уже не «царь Иван», а Николай I. Вот почему Пушкин находит нужным об этом сообщить Вяземскому. Поэтому же сообщает другу и то, что «у ней попы дерут молебен»… Всем этим Пушкин дает знать Вяземскому, что весь народ, и, стало быть, вслед ему – «попы» осуждают жестокость царя к декабристам, все готовы молиться «о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости»…

И все это вместе ярко характеризует и отношение как самого Пушкина, так и его няни к декабристам и их палачу – царю Николаю I… Наконец – в этом убедительный аргумент для той же проблемы: интеллигенция и народ!.. Аргумент, свидетельствующий о том, что народ всегда понимал – пусть не цель – искреннее побуждение подвига интеллигенции! Ведь и декабристы, и Пушкин – были прежде всего тем общим в сложных перипетиях духовности, которые принято обозначать столь не простым по смыслу словом: интеллигенция.

Аргумент, думается, веский – хотя далеко не единственный для темы… Более того, проблема здесь в сущности – без проблемы.

Да, на всех исторических перепутьях народ понимал интеллигенцию, ее служение. Требовалась лишь такая здесь «малость» – как истинность, не внешний образовательный ценз, не формально-сословный статус, а чувство народной души, ее заветов и надежд, как собственной души! Свое главное, наконец, понимание народом всего подлинного и честного в сложном явлении, в разнообразнейших проявлениях его – интеллигенция – народ показал в начале нашего века, в эпоху трех русских революций, о которой Блок сказал: «И всё уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь»!