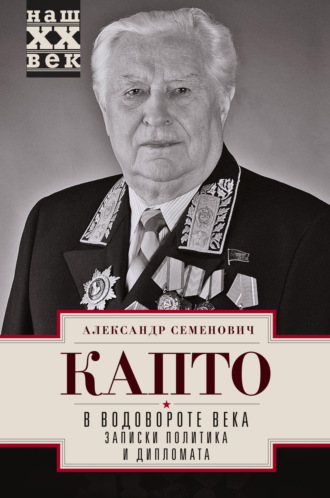

Александр Капто

В водовороте века. Записки политика и дипломата

От Лубянки – до Ясенево

Тема «подбрюшья» получила еще более глубокое конкретизированное продолжение на Лубянке. Председатель КГБ В.М. Чебриков в беседе был не менее обстоятельным, чем С.Ф. Ахромеев. Да и оценки давал те же, лишь в более мягкой по сравнению с начальником Генштаба формулировке. Мне показалось, что ему приятно встречаться с земляком. Нашей родиной является Днепропетровщина, а в 60-х годах мы трудились практически на одном политическом поприще, правда, с разным должностным статусом: он был первым секретарем Днепропетровского горкома партии, а я – секретарем горкома комсомола. И тем не менее его фраза, прозвучавшая после оценочной характеристики всех служб КГБ, вмонтированных в наше посольство в Гаване, о том, что все они работают в стране пребывания под началом посла и поэтому должно быть взаимное доверие, все же была полуправдой. Как оказалось, в практическом плане посол не обладал монопольными возможностями на информирование Москвы по всему спектру экономических, политических, а тем более – военных и разведывательных проблем, хотя во всех кабинетах, имевших к этому отношение, мне внушалось обратное. Резидентура КГБ и Главного разведывательного управления имела и свои самостоятельные комнаты, и каналы шифросвязи, и своих шифровальщиков. И хотя посол о содержании «своих» шифровок, как предписывалось указаниями Центра, обязательно знакомил, как принято было говорить, «ближних» и «дальних» соседей (эти термины получили свое неофициальное хождение по принципу территориальной близости двух силовых ведомств по отношению к Старой площади: Лубянка находится ближе к ней, значит, «ближние», Министерство обороны – дальше, значит, «дальние»), но они нередко действовали на опережение. Как-никак, но подходящий случай показать, что недаром хлеб едят.

Когда же В.М. Чебриков предложил не ограничиваться беседой только с ним, а встретиться еще и с несколькими «профессионалами», я не предполагал, что это может оказаться в какой-то степени загадочным. «Встреча произойдет не на Лубянке, наши товарищи с тобой завтра свяжутся, и о деталях договоритесь», – закончил он. И вот в назначенное время к украинскому постпредству, где я временно разместился, подъехала новенькая «Волга». Кроме водителя в ней находился еще один мужчина средних лет (как позже я узнал, офицер КГБ). «К отъезду готовы?» – спросил он. «Да», – ответил я. Он обратился к водителю и сказал: «Едем по плану». Я недоумевал: куда едем? Словами «согласно указаний» он как бы отрезал возможность задавать уточняющие на этот счет вопросы и, как только машина двинулась с места, перевел разговор в нейтральное русло. Для меня, не москвича, Ясенево, что юго-западнее от столицы, ни о чем не говорило. Когда же машина в полукилометре от кольцевой дороги свернула в сторону, я увидел огромный комплекс отлично отстроенных в 70-х годах зданий (как позже мне стало известно, по проекту финского архитектора) с главным административным корпусом в виде буквы Y, куда мы и подъехали, преодолев несколько барьеров пропускной системы.

Словом, я оказался в ПГУ – Первом главном управлении, в той сверхсекретной ячейке КГБ, для которой Штирлиц – не абстрактный герой художественного произведения, а продукт собственного производства. О режиме секретности этого объекта свидетельствуют слова перебежавшего на Запад офицера КГБ Гордиевского из его опубликованных в Лондоне мемуаров: «В Ясенево по обычному удостоверению КГБ с фамилией, именем, отчеством, званием и фотографией владельца пройти было нельзя. У каждого сотрудника ПГУ был свой собственный пластиковый пропуск, с его, а реже ее фотографией и личным номером. Имен на этих пропусках не было. Кроме того, на пропуск была нанесена специальная сетка с перфорацией в тех местах, куда владельцу пропуска доступ был запрещен. Эти пропуска за границу с собой брать запрещалось. Сотрудники ПГУ, работающие за рубежом, оставляли их в своих отделах на хранение. Посетителей в ПГУ было очень мало. Если кто и заходил, так большие начальники. Если сотруднику ПГУ нужно было встретиться со своими коллегами из других управлений ПГУ, партийными или правительственными чиновниками, то обычно эти встречи проходили где-нибудь в центре Москвы».

Чтобы читатель мог представить характер деятельности ПГУ, назову лишь некоторые разного времени факты. Подготовка и заброска на оккупированную фашистами Украину Николая Кузнецова, вскоре ставшего настоящей легендой, разработка и осуществление с санкции Хрущева плана убийства в октябре 1959 года в Западной Германии Степана Бандеры – руководителя Организации украинских националистов (ОУН). Исполнитель – двадцатипятилетний работник Тринадцатого управления Б. Сташинский – из рук А. Шелепина получил высокую правительственную награду. Создание специальных подразделений типа «Вымпел», в послужном списке которого и захват дворца Амина в Кабуле, и участие в событиях вокруг Белого дома в августе 1991 году и октябре 1993 года «Альфа», «Зенит», «Каскад» – тоже структуры ПГУ. И еще один факт, имевший место в Латинской Америке, где мне судьба предписала трудиться на дипломатическом поприще. 20 августа 1940 г. альпинистский ледоруб, находившийся в руках наемника московских спецслужб Рамона Меркадера, опустился на голову Троцкого. Произошло это на его вилле в мексиканской столице. Вождь мировой революции скончался в больнице на следующий день, а убийце обошлось это двадцатилетним пребыванием в тюрьме, после чего он из Мексики переехал в 1960 году в Гавану, а затем – в Москву.

Если КГБ было государством в государстве, то такой же самостоятельной структурой в КГБ было ПГУ с той только разницей, что оно имело свои щупальца не в одном государстве, а во всем мире. И Куба, разумеется, находилась не на периферии этой империи. Думаю, именно поэтому возникла необходимость (но не по моей инициативе) встретиться со «специалистами» в Ясенево. Когда же я в сопровождении офицера КГБ зашел в большую, шикарно отделанную импортными материалами комнату, навстречу мне вышел «человек Андропова» – так можно было бы кратко сказать о нем. Ведь ему посчастливилось длительное время пребывать «под крылышком» будущего генсека: работая в советском посольстве в Будапеште в период «венгерских событий», он сошелся с Андроповым, который, став со временем заведующим отделом ЦК КПСС, сразу же потянул за собой и своего протеже, «пропустив» его через ступеньки референта, заведующего сектором, а позже и помощника секретаря ЦК КПСС. Когда же Андропов стал председателем КГБ, ему для формирования близкого окружения потребовались «свои люди». И на этот раз он вспомнил о своем воспитаннике, предложив ему руководить одной из самых секретных структур секретного ведомства – секретариатом, куда стекалась самая секретная информация. Но, как говорится, свои люди на то и свои, чтобы перед ними открывать еще более широко двери в руководящие кабинеты. Подопечный становится вначале заместителем начальника описанного нами выше ПГУ, а потом и его руководителем. А в ноябре 1978 года он занял кабинет заместителя председателя КГБ.

Итак, мой собеседник – будущий гэкачепист В.А. Крючков. Подрывная деятельность ЦРУ против Кубы, нелегалы и левые движения в Латинской Америке, Куба и движение неприсоединения и, разумеется, вопросы сотрудничества Кубы и СССР в области разведки – эти сюжеты в беседе представали не в виде общих абстракций, а наполнялись конкретными рассказами о людях, событиях, фактах. И все же именно в этом кабинете мне было рассказано больше всего о Фиделе. Это произошло не в последнюю очередь потому, что на беседе присутствовал «первооткрыватель» будущего вождя кубинской революции – полковник Н.С. Леонов. Именно он, работая в 50-х годах резидентом КГБ в Мехико, встретился тогда с Фиделем Кастро, только что вышедшим из кубинской тюрьмы. И хотя просьба молодого кубинца оказать помощь в приобретении оружия для борьбы с Батистой не была удовлетворена, Леонов продолжал поддерживать с ним контакты, которые, как позже оказалось, сыграли исключительно большую роль в становлении кубинской разведки уже после победы революции.

В этом же кабинете я узнал и о том, что ни Вашингтон, ни Москва вовремя не разобрались с сутью самой кубинской революции. Американцы какое-то время считали, что произошел очередной военный переворот, к которым в Латинской Америке настолько привыкли, что стали они обычным явлением. Москва же в те годы просто не верила, что на том континенте можно найти столь надежную точку опоры. И к победе Фиделя отнеслась как к акту партизанского движения местного значения. Но северный сосед скоро почувствовал, что «проморгал», и срочно начали разрабатываться террористические акции и даже крупномасштабные операции против Кастро, исполнение которых возлагалось на бежавших с острова контрреволюционеров. Когда же произошли ставшие достоянием всей мировой общественности события на Плайя-Хирон, и Кастро впервые объявил, что кубинская революция приобретает социалистический характер, акценты внешнеполитических ведомств в столицах двух сверхдержав приобрели совершенно иное звучание. И Н. Леонов был в числе тех, кто по праву гордился, что в изменившейся военно-политической ситуации в Карибском бассейне есть и его заслуга.

Он для меня оказался интересным рассказчиком потому, что много знал о самом Фиделе Кастро и что повествовал эмоционально, со множеством конкретных тонкостей и деталей. И все же, когда я поинтересовался находившимися тогда под семью печатями сведениями о личной, семейной жизни Фиделя, он ограничился только рассказом о его братьях: старшем, Рамоне, работающем председателем государственной животноводческой фермы под Гаваной, и младшем, Рауле, являющемся вторым лицом после Фиделя по партийной и государственной линии и министром РВС. Упоминался также его сын Фиделито, который под псевдонимом обучался в Московском университете по специальности атомная физика, после окончания которого возглавил Комитет по атомной энергии Кубы. И все. Но ведь вокруг именно семейных нюансов жизни Фиделя было очень много тумана, нередко приходилось слышать противоречивые суждения о его жене (говорилось даже о женах), других детях. Мне позже удалось установить всю его генеалогическую ветвь. Как выяснилось, кроме двух братьев Ф. Кастро имел четырех сестер, одна из которых – Хуана – эмигрировала в США и постоянно выступала с клеветническими заявлениями против своего брата. Первый раз женился Ф. Кастро на Марте Диас Баларт, которая, подарив ему сына Фиделито, еще до победы революции ушла от него по политическим соображениям, но, в отличие от его сестры, не стала заниматься антифиделевской пропагандой. От второй жены Далии Сото дель Валье, брак с которой не предавался огласке, родилось четверо детей: Алекс, Алексис, Алехандро, Анхель.

Разумеется, эти детали представляют определенный интерес, но, когда нет о них точной информации, как правило, обрастают различными нежелательными домыслами. И все же первостепенное значение для меня имели суждения о Ф. Кастро в беседе в Ясенево и в других местах: высокоэрудированный человек, большой знаток политической и художественной литературы, любитель мемуарных сочинений, интересуется новинками в военном деле, медицине (особенно биотехнологии), сельском хозяйстве и строительстве, обладает блестящими ораторскими качествами, хотя чрезмерно эмоционален и психологически легко раним, человек волевой и стойкий, допущенные ошибки и промахи признает не сразу. Общителен, поддерживает тесные контакты со многими бывшими коллегами по Гаванскому университету. Часто проверяет свои мысли на молодежи. Любит проводить беседы в неофициальной обстановке. Инициатор организации опросов общественного мнения в стране. В одежде и быту скромен. Отличный кулинар и гурман. О физической выносливости свидетельствует то, что без нормального сна может работать несколько суток. И так бывает довольно часто. Пьет мало, преимущественно виски. Любил кубинские сигары, но с июля 1985 году перестал курить, в чем американские «оппоненты», которым не удалось его уничтожить физически, усмотрели сигнал заболевания раком. Спортсмен, как говорится, широкого профиля: подводная охота, шахматы, бейсбол, волейбол.

Конечно, такая информация как бы наполняла фразу «Главное – Фидель» конкретным содержанием, высвечивала наиболее характерные личностные качества человека, встречи с которым я ожидал, сознаюсь, в определенной степени с тревожным волнением. Получится ли? Эти переживания накладывались и на тему «подбрюшья» у северного соседа. Ведь, кроме драматических сложностей в целом, в кубино-американских отношениях здесь присутствовал личностный аспект – разработка ЦРУ планов по физическому уничтожению Фиделя. В данном случае я уже не из газет, а из уст знатоков узнал о многих таких операциях: с применением огнестрельного оружия, яда, группового террористического акта.

И когда самолет Аэрофлота взял курс из Москвы на Гавану, мои мысли роились, разумеется, не вокруг проблем перелета в зоне Бермудского треугольника, где загадочно пропадают самолеты и корабли. Я остро ощущал, что своеобразным «бермудом» в моей предстоящей работе будет американский фактор.

Именно в силу перечисленных причин мой четырнадцатичасовой перелет через океан был заполнен не воспоминаниями о том, как, например, в 1957 году я встретился на Всемирном молодежном фестивале в Москве с девятнадцатилетней, но уже получившей после французского фильма «Колдунья» сенсационную славу Мариной Влади, общаясь, разумеется, не в плане составления будущей конкуренции В. Высоцкому. На второй план уходили и такие политические события, как участие в проведении в 1964 году международного общественного суда над расизмом в Южной Африке и такой одиозной личностью, как Фервурд, – ярым нацистом и расистом, премьер-министром единственного в мире правительства, провозгласившего расизм своей официальной политикой, преступником, который еще в период Второй мировой войны на страницах редактируемой им же газеты «Ди Трансвалер» пропагандировал фашизм, нацизм и человеконенавистничество.

Передо мной представало в более конкретных очертаниях прежде всего то, что имело хотя бы какое-то отношение к американской теме – прямое или косвенное. И в моей памяти всплыли два развернутых сюжета, непосредственно вписывавшиеся в этот контекст, – мои состоявшиеся в период американской агрессии в Индокитае официальные поездки во Вьетнам и США.

Памятными они стали по многим соображениям. Но не в последнюю очередь и потому, что центральными фигурами тех встреч были будущий президент США Джордж Буш и легендарный «бак Хо» – «дядя Хо», как трогательно называли вьетнамцы Хо Ши Мина. Случилось же так, что после встречи нашей молодежной делегации (возглавлял ее Евгений Тяжельников) с вьетнамским президентом, в которой принимал участие и премьер Фам Ван Донг, в вышедших на следующий день газетах в официальном сообщении о наших беседах фамилия премьера упоминалась, а о президенте – ни слова. Мучились в догадках и ничего не могли понять. А чуть позже, уже возвратясь домой, с большой горечью узнали о том, что мы были последней зарубежной делегацией, с которой встретился очень больной вьетнамский президент. В те последние дни своей жизни он не принимал никого. Для нас – исключение!

Упомянутые же поездки относятся к февралю (вьетнамская) и маю (в США) 1969 года, к тому времени, когда крах вьетнамской авантюры стал для Вашингтона реальным и печальным фактом. ДРВ в глазах мирового общественного мнения была уже не просто непокоренной крепостью, а всенародно сплоченной силой, способной изгнать американцев с полуострова и объединить Север и Юг страны, что вскоре и произошло. А для США это был период пика политического кризиса, вызванного «вьетнамским синдромом» и охватившего все американское общество. В этих процессах особую роль сыграли СМИ. Об эффективности критики президентского курса во Вьетнаме может свидетельствовать факт, имеющий не только чисто историческую значимость: именно тогда впервые получила «прописку» концепция средств массовой информации как четвертой ветви власти.

И конечно же, когда возглавляемая мной делегация, впервые приглашенная Американским советом молодых политических лидеров (эта организация пользовалась благодаря своей репутации официальной международной поддержкой на беспрецедентно высоком уровне, представляемой правительством США, Госдепартаментом, Фондом Форда, Фондом Рокфеллера), прибыла в Новый Свет, мы оказались как бы между двумя спорящими американскими сторонами. Одни – преимущественно демократы – выступали ярыми критиками вьетнамской авантюры, их же оппоненты – республиканцы – защищали Никсона.

И вот, узнав, что нам предстоит встреча с Джорджем Бушем, тогдашним постоянным представителем США в ООН, мы, естественно, не могли не воспользоваться шансом прозондировать и его точку зрения по теме, будоражившей всю нацию. Как же повел себя будущий президент? После реверанса в сторону нашей делегации, осуществлявшей подобный визит «впервые в истории наших государств», он сразу же попытался взять направление беседы в свои руки и, ссылаясь на нашумевшее выступление в ООН Никиты Хрущева, когда последний, исчерпав силу словесных аргументов, стал стучать по трибуне снятым с ноги ботинком, начал пространно рассуждать, как не стоит в мировой политике «хоронить друг друга». Рассуждал спокойно, сопровождая некоторые фразы несколько необычной улыбкой, которая делала его рот неестественно узко растянувшимся. Да еще и левой рукой непроизвольно что-то чертил на лежащем перед ним листке бумаги. По непонятным для нас причинам он много рассуждал об американских делах, о том, что, мол, американцы никогда не допустят, чтобы Москва вытеснила американцев из Африки, но от интересующей нас вьетнамской темы уходил. Мы ему про Вьетнам, а он нам про Африку. Как говорят на Украине, я ему про горох, а он мне про гречку.

Почему же Буш так и отмолчался по вьетнамской теме? Выскажу свое предположение. В это время республиканцы, для которых поражение во Вьетнаме стало свершившимся фактом, лихорадочно искали выход из создавшегося положения, чтобы хотя бы частично сохранить свое «политическое лицо». К тому же Никсон начал помышлять о серьезной корректировке политики США по отношению к Китаю, усматривая в этом выполнение своей «исторической миссии». Американцы давали понять, что они готовы «уничтожить» свою функционировавшую более двадцати лет концепцию «двух Китаев» (континентальный Китай и Тайвань). В практическую плоскость ставился вопрос о приеме Китая в ООН. Да плюс к этому еще и образовавшаяся в результате резкого, драматического противостояния Москвы и Пекина политическая ниша, которая для Вашингтона была очень привлекательной. Американская администрация спешила не опоздать. Да еще и честолюбие калифорнийца Никсона, стремящегося так выйти из «вьетнамского тупика», чтобы проложить себе дорогу для повторного в 1972 году избрания президентом. Слишком уж манила его мечта отметить 200-летие провозглашения независимости США в качестве главы государства. И конечно же, во все эти внешне- и внутриполитические нюансы, как я полагаю, Буш был посвящен, но говорить об этом во всем объеме еще не мог, а повторять то, чем была переполнена американская печать – о положении на «вьетнамском направлении», – просто не захотел. Поэтому при обсуждении этой проблемы он и был столь сдержан и немногословен.

Ведь он не слыл нерешительным политиком. Более того, в своей самоуверенности он не уступал самым радикальным американским государственным мужам – ни в пору политического созревания, ни во время своего президентства. Вспомним хотя бы его выступление в июле 1992 года в штате Нью-Джерси перед выходцами из России, Украины, Польши и других стран Восточной Европы: «Одной из причин, побуждающей меня добиваться переизбрания на второй президентский срок, является стремление завершить дело освобождения всего мира. Даю слово, что в течение моего второго президентского срока появится весьма значительная возможность большей свободы для миллиарда человек, проживающих во Вьетнаме, Северной Корее и Китае. Я также полон решимости стать первым президентом Соединенных Штатов, который ступит на землю свободной и демократической Кубы».

Векселя Буша, как известно, оказались нереализованными. И все же будем снисходительны. В безапелляционной самонадеянности, непомерных имперских амбициях, в категоричной риторике «об освобождении всего мира» Буш не оригинален; политический плагиат – налицо, он просто повторил своего предшественника Рейгана. Pax amerikana – эта силовая концепция периода холодной войны в сочетании с геополитическим постулатом «Интересы США – в каждом уголке планеты» обогащалась «мастерством исполнения» каждого нового хозяина Белого дома как на глобальном, так и региональном уровне. И Куба значилась в числе приоритетов. Поэтому горбачевская фраза «Главное – Фидель» и ахромеевские рассуждения о «подбрюшье северного соседа» включали в том числе и этот внешнеполитический фактор, где четко просматривались наши национальные интересы.

И по мере приближения самолета к Гаване я все острее ощущал, что Остров свободы – это новый мой жизненный рубеж: профессиональный, геополитический, наконец, чисто житейский. Но я никак не мог предвидеть, что этот рубеж, как ножом, отрежет от меня полувековую жизнь на родной Украине, что претенциозные и безответственные политики отберут у меня самое дорогое – мою Родину и что со временем я, выражаясь языком «демократов-рационализаторов», стану жить в другом «государственном пространстве». Не скажу, что в Москве я себя чувствую «мигрантом», скажем, как многие русские чувствуют себя в Прибалтике. И все же считаю, что результат «триумфаторства» многочисленной оравы амбициозных геростратов, столь размашисто продемонстрировавших свою «интеллектуальную доблесть» в полнейшей неспособности создавать обновленные формы общественного бытия и кощунственно уничтоживших своими собственными руками великую державу, – это крупнейший катаклизм XX века, аналогов которому не знала не только отечественная, но и мировая история. В этот катаклизм оказалась ввергнутой и Украина, которая дала мне жизнь и поставила на ноги.