Александр Каневский

Теза с нашего двора

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Пролог

За годы, прошедшие после выхода повести «Тэза с нашего двора», было много её переизданий и инсценировок. Я получил десятки писем с просьбой рассказать о том, как сложились дальнейшие судьбы всех действующих лиц. Об этом же меня просили на моих встречах с читателями. Но я медлил, я откладывал, я не считал себя в праве садиться к компьютеру, пока сам не прошёл по пути моих героев, пока, как и они, не испытал боль и горечь тяжелейших разочарований и победную радость преодоления. И только теперь я решился и написал вторую часть, продолжение «Тэзы с нашего двора».

В эту книгу, которую вы держите в руках, я включил под общей обложкой и первую часть, уже много раз переизданную, и вторую, только-только написанную. Хочу надеяться, что и она полюбится моим читателям.

Приятного чтения!

Александр КАНЕВСКИЙ

Часть первая

Май нейм из Маня

Моряк возвратился первым. Это он научил бабу Маню кричать «Полундра!». Маня с утра до вечера сидела на улице у подъезда на высокой табуретке и парила ноги в тазике, подливая в него кипяток из большого чайника. Она беседовала со своей подругой, которая таким же способом размягчала подагру на другой стороне улицы. Они вели диалог, перекрикиваясь через проезжую часть. Моряк говорил Мане, что в этой позе она похожа на морского наблюдателя, и, заглядывая в тазик, интересовался: – Не штормит?

Маня была врождённым наблюдателем. Разговаривая, она никогда не теряла бдительности и всегда первой замечала очередного демобилизованного, выныривала из тазика, оставляя мокрые следы, торопливо шлёпала по асфальту босыми распаренными ногами, похожими на опухшие ласты. Пыхтя, врывалась во двор и сотрясала стены громоподобным воплем: «Полундра!» У Мани был шаляпинский бас, казалась, что она состоит из одного горла. Но это было не так: у неё был еще нос, большой, любопытный, который она всовывала во все дворовые секреты.

Как только раздавался Манин вопль, во дворе все замирали в нетерпеливом ожидании: кто? Во всех окнах появлялись лица, в основном женские, перекошенные от волнения, – каждая ждала своего: мужа, сына, отца…

Когда бывший солдат появлялся во дворе и его узнавали, раздавался восторженный хор радостных приветствий, но, по установившемуся ритуала, никто не подходил, все ждали, когда из парадного выбежит женщина – жена, или мать, или дочь – и бросится ему на шею. И только после этого вокруг прибывшего сжималось кольцо соседей, женщины, смеясь и всхлипывая, обнимали его, мужчины с размаху хлопали по плечам. Одного такого удара было достаточно, чтобы вызвать небольшое землетрясение в Японии, но здесь, в нашем дворе, так проявляли искреннюю радость, и солдат улыбался, незаметно потирая опухшие плечи… Это было счастливое лето возвращения фронтовиков, своего рода компенсация за тяжкие годы тоски, тревоги и ожидания, счастливое для тех, кто вновь увидели друг друга, и нетерпимо горькое для недождавшихся.

Нашему двору повезло, все мужчины вернулись!», кто поседел, кто прихрамывал, кто был еще в гипсе, – но живые и охмелевшие от жизни. Только Тэзин муж Лёша все еще не возвращался, и от него не было никаких известий.

Тереза, или, как ее называли, Тэза была любимицей двора: статная, длинноногая, с красивым смуглым лицом и с роскошными чёрными волосами, которые не помещались ни под шляпкой, ни под косынкой, всегда развевались на ветру и жили своей самостоятельной жизнью. Тэза играла с мальчишками в цурки-палки, учила девчонок подбрасывать на верёвке металлическую катушку (эта игра называлась волнующим словом «дьяболо»), таскала воду всем одиноким старичкам и старушкам, легко взлетая с полными вёдрами на четвёртый этаж; лихо отплясывала гопак, лезгинку и фрейлэхс…

Мы, пацаны, тихо обожали её, ребята постарше вздыхали по ней бессонными ночами, а взрослые мужчины останавливались и долго смотрели ей вслед. И не только смотрели – некоторые пытались познакомиться, поухаживать, сделать подарки. Но она так отшвартовывала этих ухажёров, что они готовы были провалиться сквозь землю и, наверное, проваливались, потому что мы их больше никогда в нашем дворе не видели. У Тэзы был такой острый язык, что если бы она два раза лизнула кактус, он был бы побрит наголо.

До войны Тэза и Лёша работали в цирке, подбрасывали ногами разные предметы: шары, кубы, цилиндры, перекидывая их друг другу. Этот номер назывался «антипод» и пользовался успехом. Лёша был старше Тэзы, когда женился на ней, ему же перевалило за тридцать, а Тэза только подбиралась к восемнадцати. Они познакомились летом и летом поженились. Их любовь была яркой и жаркой, как июльское одесское солнце. Через год после их свадьбы родилась девочка Маринка, которую они возили с собой на гастроли. Девочка росла за кулисами, среди клоунов, акробатов и дрессированных лошадей. Родители уже стали потихоньку приобщать её к своей профессии, но тут на их семейное счастье свалилась война. Лёша ушёл добровольцем, а Тэза с дочкой и бабой Маней были эвакуированы, жили в Сибири, в Татарии, на Кавказе, все ближе и ближе подбираясь к Одессе. Когда город освободили, они сразу возвратились домой.

В цирке формировалась бригады, Тэзе предложили выступать самостоятельно, но она отказалась до Лёшиного возвращения. А пока работала ассистенткой у иллюзиониста, в свободные часы бегала на толкучку и на сэкономленный хлеб выменивала яркие шары и цилиндры – готовила реквизит для будущего выступления. А Лёша не писал и не возвращался. Первые месяцы соседки участливо спрашивали у Тэзы, нет ли от него известий, а потом перестали, только глядя ей вслед, вздыхали сочувственно. И вот однажды…

В тёплое октябрьское воскресенье двор был заполнен: курили, беседовали, развешивали бельё, вытряхивали коврики. Маня, сидевшая на своем наблюдательном пункте, вбежала во двор, точнее, влетела, взмахивая ногами-ластами, открыла рот, хотела закричать, но, запыхавшись, не успела. Во двор вкатился Лёша на маленькой деревянной тележке, руками отталкиваясь от тротуара. У него не было обеих ног, они были отрезаны до колен, одинаково, симметрично, как будто он аккуратно положил их на рельсы и по ним проехал трамвай, трамвай войны. Все обомлели и замерли.

Никто не знал, как себя вести, что говорить. Кто-то пытался улыбнуться, но вымученная улыбка превращалась в гримасу. Люди молча расступались, давая ему дорогу. Сделав приветственный жест, Лёша подъехал к своему парадному, привычно отжался на руках, запрыгнул на крыльцо и скрылся внутри. Несколько секунд слышался звон колесиков о ступеньки, потом он затих, и донесся стук в дверь, за которой сейчас находилась Тэза. И тут без призыва, без сигнала, по какому-то общему порыву все исчезли, двор опустел, раскрытые окна захлопнулись. Наступило ожидание, тревожное и сжатое, как пружина затвора перед выстрелом. Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Двор был безлюден, окна задраены, как перед штормом. Но из-за каждой занавески, из-за каждой шторы за входом в парадное следили десятки глаз. Наконец, раздался общий коллективный вздох облегчения, и, как будто от выдохнутого воздуха, все окна распахнулись. Из подъезда вышла Тэза в своем самом нарядном платье, с красной лентой в непокорных волосах. И выехал Лёша, уже умытый, причёсанный, переодетый в новую рубашку с блёстками, которую она выменяла на толкучке для его будущих выступлений.

Довоенный Лёша был очень высок. Несмотря на свою длинноногость, Тэза доставала ему только до плеча. Теперь было наоборот: укороченный Лёша стал на голову её ниже. Но Тэза как будто этого не заметила: она шла счастливая, гордая, с высоко поднятой головой, держась за Лёшу, как за свою самую дорогую добычу, а ее волосы победно развивались на ветру, как чёрный пиратский флаг. И двор сразу наполнился, зашумел, закипел. Лёшу обнимали, целовали, хлопали по плечу, конечно, более сдержано, чем обычно. И почему-то на этот раз обнимали и целовали Тэзу не меньше, чем Лёшу, а если по правде, то даже чуточку больше.

Так началась новая жизнь Лёши и Тэзы. Лёша стал сапожничать. Сперва он чинил обувь только соседям, но постепенно клиентура расширилась, к нему потянулись со всей улицы. Он сидел в комнате у раскрытого окна, на подоконнике были разложены инструменты, гвозди, куски кожи. Клиенты подходили к окну, сдавали рваную обувь, получали починенную, угощали мастера папиросами, курили, шутили, беседовали.

Тэза по возвращении Лёши сразу ушла из цирка и устроилась в театральной кассе распространительницей билетов. С утра до вечера она бегала по учреждениям, расхваливала местных артистов, уговаривала покупать билеты, взывала к одесскому патриотизму. Когда же ожидались гастролёры, но об их приезде еще никому не было известно, Тэза по секрету сообщала эту новость Мане, и через минуту об этом знал весь двор. У Тэзиного окна выстраивалась очередь. Лёша отодвигал в сторону инструменты, освобождал часть подоконника. Тэза раскладывала там пачки билетов, садилась рядом, и они работали бок о бок: он стучал молотком, она звенела ножницами.

В цирке с тех пор они ни разу не были. И не вспоминали о нём, во всяком случае, вслух. Жили они в маленькой трёхкомнатной квартирке, занимали просторную светлую комнату, но проходную. К ней примыкали две комнатушки. В одной из них жил Лёшин старший брат, Жора, в другой – баба Маня. Лёша называл ее главным звонарём их семейства: отец Мани, часовщик, оставил в наследство дочери с десяток часов, стенных и настольных. Все они были с боем, звонили каждые полчаса. Но поскольку показывали разное время, то звон стоял беспрерывный. С утра Маня покидала свою музыкальную шкатулку, садилась перед домом, парила ноги в тазике и шаляпинским басом поругивала проезжающие машины, которые мешали ей перекрикиваться с собеседницей напротив.

– Эти ноги, чтоб они сгорели!.. Они мене так крутят, так крутят! – жаловалась она зятю.

– Не надо было ходить с Моисеем через море, – отшучивался Лёша, постукивая молотком. Но через пару дней вручил ей «тигровую мазь», добытую у своих клиентов-медиков, от которой баба Маня будет бегать, «как хищница».

Свободное от тазика время Маня проводила в туалете, откуда её трудно было выдворить, хотя Лёша крупно написал на двери туалета: «Регламент!» На кухню она выбегала в сиреневых трико до колен и в мужской футболке, как объясняла окружающим, «по-домашнему». Травмированный этим видом, Лёша купил и подарил ей красные французские рейтузы. Рейтузы Мане очень понравились, она натянула их на трико и гордо расхаживала по квартире. Лёша говорил, что в этих красных рейтузах баба Маня может шагать впереди первомайской демонстрации вместо флага.

Сперва в нашем дворе стоял мусорный ящик, большой, как особняк. Потом его разломали, а мусор стали выбрасывать в специальную машину, которая к концу дня подъезжала к дому, шофёр звонил в колокольчик, давая знать о своём прибытии, и к машине тянулась цепочка женщин с мусорными вёдрами. Баба Маня с ведром наготове уже полдня напряжённо поджидала мусоросборник, как охотник поджидает добычу: дитя очередей, она и здесь хотела быть первой. Сразу после обеда начинала интересоваться:

– Смиттё не звонило?

Однажды она перепутала: у дома остановился автобус, и шофёр поднял крышку капота, чтобы проверить работу двигателя. Раскрытый капот напоминал пасть мусоросборника, и Маня, подбежав, вытряхнула туда содержимое мусорного ведра.

Онемевшему от этой наглости водителю спокойно объяснила: «Так надо» и ушла, счастливая, что опять была первой. Шофёр еще долго не мог прийти в себя, а двигатель обиженно отплёвывался картофельными очистками и шелухой от яиц.

Наш двор жил, как большая многонациональная семья. В те времена соседей не интересовало, кто есть кто… Да и, честно говоря, определить это было трудно: певучие голоса, подогретые темпераменты, активная жестикуляция, ироничность, общительность – эти общие качества группировали всех обитателей нашего двора в единую национальность – одесситы. А жили там, кроме русских и украинцев, молдаване, евреи, армяне, турки, болгары… Но это я узнал уже через много лет после тех событий, которые потрясли и всколыхнули наш двор, когда вдруг все стали активно интересоваться, у кого что записано в пятой графе паспорта…

Но я забегаю вперед – об этом позже, позже…

Прошло несколько лет. За эти годы Лёша опять вырос: встал на протезы и довольно быстро научился ходить – сказалась цирковая закваска. У него теперь была своя будка на углу улицы, он уходил туда с утра, весь день стучал молотком, а к вечеру возвращался, частенько пошатываясь.

– Зачем ты пьёшь? – чихвостила его тёща. – Марина, неси секач, сейчас будет кровь на стенах!

Лёша слушал её и улыбался, не выражая ни страха, ни раскаянья.

Тэза знала, почему он стал попивать: напротив его будки установили большой щит цирковой рекламы, на котором запестрели яркие афиши. Знала, но не подавала виду, что знает, и тоже боролась с его слабостью.

– Если не перестанешь пить, я уйду от тебя.

– Если будешь уходить, возьми меня с собой, – отвечал Лёша, погружая ладонь в её уже начавшую седеть, но по-прежнему пышную гриву.

– Показательные молодожёны! – дразнил их Лёшин брат Жора.

Жора работал в торговле. Всю жизнь занимался какими-то махинациями, и перманентно находился под следствием, сидел в тюрьме, выходил и снова заведовал каким-либо магазином или столовой.

– Зачем ты в своей комнате поставил на окно решётку? – поинтересовался Лёша.

– Чтоб не отвыкать.

– Ты же когда-нибудь сядешь навсегда, – урезонивал его брат. – Неужели не можешь жить честно?

– Не могу, мне нужно много денег.

– Зачем?

– На чёрный день.

– Ты собираешься жениться на негритянке?

Вопрос был не случаен: Жора обожал жениться, устраивал пышные свадьбы, праздновал день рождения каждого очередного ребёнка, затем разочаровывался, разводился, снова влюблялся и снова гудел на свадьбе. Подосланные мамами табуны его детей толпились под окном, требуя алименты. Скрываться от них Жоре удавалось только в тюрьме.

Перед каждой новой женитьбой Жора срочно приводил в порядок свою вставную челюсть, как будто собирался кусать новобрачную. Он бегал к соседу – стоматологу Невинных и требовал, чтобы тот «подравнял» ему зубы. Невинных втыкал Жоре в рот сверло своей портативной бормашины и с грохотом орудовал там, как отбойным молотком в штреке. Увлёкшись, он стачивал остатки Жориных зубов до самых дёсен и поспешно мастерил новую челюсть, беря дополнительную плату за срочность.

Жора стеснялся своих вставных зубов и в первую брачную ночь, ложась в постель и гася ночник, незаметно вынимал челюсть изо рта и прятал её в свою туфлю. Однажды он перепутал – положил челюсть в туфлю новобрачной. Встав первой, та её надела, и челюсть впилась ей в ногу. Жена забилась в истерике, дрыгая ногой, пыталась стряхнуть зубы. Это выглядело так неэстетично, что Жора с ней немедленно развёлся.

Жорина семейная жизнь состояла из вечных медовых месяцев, поэтому он был худым и синим, как петух профессионал. Он любил толстых женщин. Каждая его последующая любовь перевешивала предыдущую килограммов на десять. Сейчас, опять, будучи в разводе, он ухаживал за дамой из соседнего подъезда. Его новая пассия была солисткой филармонии, – Мэри Алая. Ее амплуа – «латино-армянские» песни, которые она исполняла на каком-то жутком южном языке, страстно покусывая микрофон. Вклад Мэри Алой в эстрадное искусство был очень весом: свыше центнера. Мэри постоянно сидела на какой-нибудь особой диете, отчего еще больше толстела.

– Это удивительная женщина, – млел от восторга Жора. – Ничего не ест, а поправляется.

– Пусть срочно передаст свой опыт нашим животноводам, – с самым серьёзным видом советовал Леша.

Жора погибал от страсти, но женитьбы откладывалась: певица жила в одной комнате с папой и мамой, к ней перейти он не мог, а в его комнатушке она не помещалась.

– Найти бы Мариночке жениха с жилплощадью, тогда Лёша с Тэзой перешли бы в мою комнату, а мы с Мэрочкой жили бы в проходной, – строил маниловские планы Жора.

Но выдать Мариночку замуж было не так-то просто. Нескладная, угловатая, она не очень притягивала к себе мужские взгляды. В довершении всего у Марины был вечный непроходящий насморк. Ей вырезали и гланды, и аденоиды, и часть носоглотки, но она все равно гундосила, будто в каждую ноздрю ей забили по пробке.

Лёша настоял, чтобы дочку учили музыке, – что за одесский ребенок без скрипки! Но у Марины не было ни слуха, ни голоса, поэтому в музучилище её ни за что не принимали. С большим трудом, за большие деньги удалось уговорить соседа Грабовского давать частные уроки. Грабовский играл в оркестре театра оперетты, откуда его периодически выгоняли за пьянство… Он был поляк, поэтому во дворе его величали «мусью». После первого занятия с Мариной этот отчаявшийся шляхтич немедленно ринулся в запой.

Будет неправдой утверждать, что Марина не имела никаких талантов: у неё была одна, но пламенная страсть – она обожала стирать. Стирала все, что попадало под руку: трусы, платья, костюмы, фуражки. Однажды под Новый год, постирала своё зимнее пальто, которое сохло весь январь. Потом она прокипятила Тэзину сумку с деньгами, полученными за проданные билеты. Тэза весь день сушила рубли, пятёрки и десятки, разглаживая их утюгом. Но, поскольку Марина добавила в кипяток синьку, купюры приобрели цвет утопленников, и стало рискованно сдавать деньги в кассу: их могли принять за иностранную валюту. С тех пор Тэза, ложась спать, прятала все свои вещи под подушку, иначе Марина их находила и стирала. И ещё она любила выметать из комнаты мусор, а поскольку мусором считала всё, что не было заперто от неё, то выметала и выбрасывала расчески, тапочки, футляры от очков…

Чтобы дать выход своей очистительной энергии, Марина по воскресеньям делала обход всех одиноких старичков и старушек. И там уже, на радость хозяевам, отводила душу: стирала, драила, кипятила… Она была заботливой девочкой, и соседи её любили.

Однажды утром позвонил Жора и взволновано сообщил Тэзе:

– Я забыл свою вставную челюсть. Немедленно принеси её: у меня инспектор ОБХСС, я должен с ним завтракать!

Тэза безуспешно обыскала всю комнату, потом спросила у дочери:

– Ты не видела дядину челюсть?

– Бде встгетились какие-то пготивные зубы – и я их выбгосила.

– Куда? – в ужасе спросила Тэза.

– В мусогное ведро.

К счастью, «смиттё» еще не звонило, и баба Маня не успела вынести мусор, поэтому содержимое ведра высыпали на кухонный пол, рассортировали, обнаружили Жорину челюсть, вцепившуюся в огрызок огурца, почистили, обдали кипятком и отнесли Жоре – завтрак с инспектором состоялся.

Лёша обожал своё единственное дитя, она ему платила взаимностью: часами просиживала у него в будке, чистила отремонтированную обувь, наводя на неё марафет. По вечерам они вместе кормили бродячих собак, которых Марина таскала в дом и расчёсывала им свалявшуюся шерсть.

В нашем доме обожали животных. В каждой квартире жила или собака, или кошка, или канарейка. По утрам дети выносили во двор черепах, хомяков, морских свинок, чтобы они погрелись на солнышке.

Все бездомные собаки находили в нашем дворе пристанище, все беременные кошки всего города считали наш двор своим родильным домом. Кошки рожали по два-три раза в год, размножались с космической скоростью, и через несколько лет пришлось регулировать их рождаемость: новорожденных котят топили, оставляя кошке-маме одного котёнка для утешения. Топила Галка-дебилка, уборщица из соседнего двора, которая брала «рупь за утоп».

Её презирали, но платили, потому что найти другого «утописта» не удавалось.

По субботам Галка еще подрабатывала: ходила обмывать покойников. Соседки, опасаясь, что она «притащит какую-нибудь заразу», собирались этому воспрепятствовать, но Моряк их остановил:

– Скажите спасибо, что она ещё не берёт эту работу на дом!

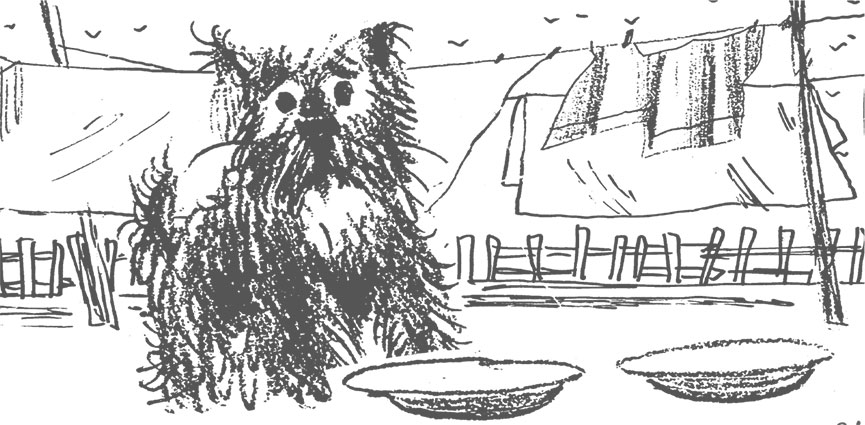

Уже много лет во дворе жила добрая и умная дворняга Булочка, для которой в углу двора положили пласт войлока и соорудили над ним маленький навесик. Там же стояли две миски – персональная посуда Булочки. Ежедневно соседки подливали в эти миски молоко, подкладывали еду, подбрасывали лакомства. У Булочки был приходящий муж из соседнего двора – пес Шмурдяк. Супруги жили в согласии, никогда не облаивали друг друга, вместе гуляли, вместе выхаживали своё потомство. Булочка была серебристо-бежевого цвета, Шмурдяк – жгучий брюнет. Дети у них получались двухцветными, в пятнах или полоску, как леопарды или как зебры, и их охотно разбирали жители нашей улицы, существовал даже специальный список: кому – когда.

Однажды Булочка не могла разродиться, во дворе переживали, сочувствовали, но не знали, как помочь. По поручению соседей баба Маня побежала с профессору-гинекологу Глинкину, который жил напротив нашего дома. Был уже поздний вечер, недовольный Глинкин вышел в пижаме со стаканом чая в руке.

– Она так мучается! – взмолилась баба Маня. – Помогите ей родить!

– Я не акушер, – раздражённо ответил Глинкин. – И потом, вы же видите: я пью чай.

– Профессор, вы уже ничего не пьёте! – сказала баба Маня и всунула два своих пальца ему в стакан.

Возмущённый этой наглостью, Глинкин закричал:

– Убирайтесь вон! Я никуда не пойду!

– Если вы не пойдете, я сейчас тут лягу и буду лежать всю жизнь, – спокойно сообщила баба Маня и начала медленно сгибать колени.

Перспектива всю жизнь видеть в своей передней лежащую бабу Маню потрясла Глинкина, и он согласился. Роды прошли благополучно, и щенки так понравились профессору, что он потребовал и себе одного.

Лёша спешил дать дочери какую-нибудь профессию, мечтал скорее выдать её замуж. Все удивлялись, почему он так торопится, ведь Марина только что окончила школу.

– Пусть девочка попасется на травке, ещё успеет запрячься в ярмо! – ворчала баба Маня.

Но Лёша торопился не зря.

Однажды прибежал протрезвевший от испуга мусью Грабовский с криком:

– Там, в будке… ваш Лёша онемел!

Тэза выронила из рук стакан и бросилась на улицу. Босая, полуодетая, она летела впереди своих волос, как большая сильная птица на помощь своему птенцу. Но помочь ему уже было нельзя. Как потом выяснилось, все эти годы Лёша жил с осколком в голове. Врачи не решались на операцию, предвидя смертельный исход. Да и Лёша отказался: «Сколько суждено, столько суждено». Каждый год его вызывали в военкомат на комиссию, делали рентген, следили за продвижением осколка.

– Чего они тебя дергают? – удивлялась Тэза.

– Проверяют, не выросли ли у меня ноги, – отшучивался Лёша, в уме подсчитывал оставшиеся дни и спешил, спешил «пристроить» свою единственную дочь. Сейчас произошло то, что должно было произойти: осколок перерезал какой-то важный сосуд, случилось что-то вроде инсульта: Лёшу парализовало, и он потерял речь.

– Остались считанные дни, – предупредил врач.

Об этом знал весь двор. Лёша сидел в кресле у окна, на том же месте, где когда-то сапожничал, а у подоконника, как и тогда, толпились соседи, курили, шутили, развлекали. Только теперь вместо рваной обуви каждый приносил какое-нибудь лакомство и оставлял на подоконнике: дыню, персики, варёного цыплёнка, фаршированную рыбу… Лёшино окно напоминало витрину богатого гастронома с широким ассортиментом продуктов.

По вечерам, когда они оставались одни, Тэза садилась у его ног, клала ему голову на колени, брала его безжизненную ладонь и погружала в свои волосы. Так они подолгу сидели, молча прощаясь, и на Лёшином лице появлялось какое-то подобие счастливой улыбки.

– Вам не кажется, что он что-то хочет, а мы не понимаем? – тревожился Жора.

Маня уже не парила ноги на тротуаре – она часами дежурила возле Лёши и ежесекундно вливала в него «витамины», по-своему трактуя его невысказанные желания.

– Он хочет клюквенный морс, это не морс, а здоровье. Рокфеллер мечтает о таком морсе! – и осторожно вливала в Лёшин пересохший рот очередную порцию «витаминов».

– Я знаю, чего он хочет, – сказала Тэза.

В шесть вечера к дому подъехало такси. Умытого и нарядного Лёшу вынесли на улицу и усадили в машину. Кроме Тэзы, с ним поехали Жора и Моряк, чтобы транспортировать его обратно.

Они подкатили к нарядно освещенному зданию цирка, где сегодня должна была состояться премьера нового представления. В нём участвовали известные цирковые артисты, которые начинали вместе с Лёшей, хорошо знали и помнили его.

Тэза предупредила и их, и дирекцию – Лёшу уже ждали. Два униформиста вынесли ему стул, и на этом стуле Лёшу внесли и усадили в первом ряду, а для его спутников были забронированы места рядом. Перед началом пролога шпрехшталмейстер, торжественный и важный, как министр иностранных дел, объявил:

– Это представление его участники посвящают своему коллеге и другу, великолепному артисту цирка Алексею Москалеву, который сейчас находится здесь!

Зрители зааплодировали, оркестр грянул марш, и на манеж высыпали акробаты, жонглёры, иллюзионисты… Началось традиционное шари-вари, артисты протанцовывали мимо Лёши, приветствовали его и исполняли фрагменты из своих номеров. Лёша сидел, как на трибуне, и принимал этот яркий и красочный парад. Он не улыбался, улыбаться он уже не мог, но из глаз его катились счастливые и благодарные слёзы, первые слёзы, которые Тэза увидела на щеках своего мужа.

Через два дня Лёша умер.

Гроб стоял на столе. Лёша лежал, накрытый простынёй, опять укороченный, как подросток, как будто вернулся в детство. Баба Маня остановила все часы, звон прекратился, в квартире стало непривычно тихо. Пахло «Шипром»: Лёша любил этот одеколон, всегда душился им, поэтому Тэза влила ему в гроб содержимое оставшегося флакона, – запах «Шипра» стал запахом смерти. Соседи входили на носках, клали цветы у гроба, женщины всхлипывали, мужчины сжимали зубы, в углу тихо плакал Жора.

– Ой, Лёшенька! Ой, зятёчек!.. – стенала баба Маня.

Только Тэза была спокойной. Она стояла у изголовья, одной рукой обнимая рыдающую Марину, другой – держась за гроб, молча, с сухими глазами, только поседевшие за эту ночь волосы вдруг утратили свою непокорность и безжизненно повисли над гробом белым флагом капитуляции…

Лёшу похоронили на старом кладбище рядом с Тэзиным отцом – Маня уступила ему своё место. Над разрытой могилой Мэри Алая спела любимую песню Леши:

– Эх, загулял, загулял, загулял

Парень молодой, молодой…

Моряк выстрелил из старой фронтовой ракетницы – ракета взлетела, рассыпалась и растворилась в необъятном пространстве, как Лёшина короткая жизнь.

Неделю после похорон Тэза не работала: с утра уезжала на кладбище, проводила там весь день и только поздно вечером возвращалась. Видели, как она сидит на скамеечке у Лёшиной могилы и говорит, говорит, даже жестикулирует, беседуя с безответным мужем. Соседки распределили между собой ещё не проданные ею билеты и сами распространили их в своих организациях.

Однажды, вернувшись с кладбища, Тэза заявила Жоре и бабе Мане:

– Лёша просил выполнить его волю: он мечтал выдать Мариночку замуж – я ее выдам.

– Давай составим список женихов, – сразу по-деловому предложил Жора, принес незаполненный заказ-наряд и стал записывать туда подходящие кандидатуры, как будто собирался их получить на складе.

Первым в этот список Жора вписал Федю Мефиля. Мефиль был родом из пригородного села, в Одессу переехал в начале пятидесятых годов – это было время, когда колхозники, как молодой Ломоносов, бежали из села в город. На время учёбы в ремесленном училище поселился в нашем дворе у своей старой тётки. Тётка умерла – остался в её комнате. У него было птичье лицо с перебитым носом, он напоминал курносого беркута. Волосы торчали, как перья. Когда отпустил бороду, стал похож на Мефистофеля и получил прозвище – Мефиль. Говорил горячо, темпераментно, казалось, вот-вот выкипит из брюк. Очень любил букву «ё» и употреблял ее вместо буквы «е», произнося: одёжда, шлём, новосёлье. Был весьма любопытен. Мог всю ночь просидеть у аквариума с рыбками, пытаясь увидеть, «когда же они, гады, спят»!

Мефиль хотел казаться потомственным горожанином, поэтому всегда носил шляпу и галстук. Галстук он повязывал даже на майку. По утрам непременно пил чёрный кофе, который был ему противен, поэтому он заедал его борщом.

Работал в телеателье, устанавливал антенны. Обвязавшись канатом и зацепив его за какой-нибудь выступ, часами бродил по покатым крышам старых одесских зданий, балансируя расставленными руками, похожий на канатоходца и на привидение одновременно.

Однажды он сорвался с крыши шестиэтажного дома, пролетел до пятого этажа, повис на канате, оттолкнулся от стены и, точно прицелившись, с маху влетел в ближайшее открытое окно. У окна сидела интеллигентная старушка и читала Блока. Спикировав на подоконник, Мефиль вежливо поздоровался:

– Аллё, бабуля!

Старушка читать перестала. Когда её отвезли в психбольницу, Мефиль спокойно вернулся на крышу и продолжал свою работу.

Он был трудолюбив, всё свободное время проводил на маленьком садовом участке, где соорудил парник и выращивал огурцы.

– Эта страна – Клоднайк, – говорил он, снимая первый весенний урожай. – Пока завезут в магазины, можно стать миллионёром.

Но разбогатеть ему не удалось, потому что до рынка его огурцы никогда не добирались: по субботам к нему приезжали друзья-односельчане, привозили бутыль самогона. Мефиль вываливал на стол корзину огурцов и ставил пачку соли – именно так, по его представлению, гуляли миллионёры…

Когда Жора произнес его имя, баба Маня скривилась:

– Ай, он – жлоб!

– Во-первых, вы неправы: он выписывает «Мурзилку», – возразил Жора. – А во-вторых, если вы надеетесь выдать Марину за академика Капицу, то я вас должен огорчить: академик уже женат. А Мефиль, между прочим, может быть классным мужем. Я сидел в тюрьме с похожим парнем – это был прекрасный семьянин: каждый день писал жене письма, просил передачи.

Назавтра Жора пригласил Мефиля зайти вечерком настроить телевизор. Тэза отдала Марине своё единственное выходное платье: все свои платья Марина от волнения перестирала, и они были мокрыми. Маня по такому случаю надела французские рейтузы. Жора поспешно учил племянницу завлекательно двигать бёдрами. У Марины не получалось. Тогда Жора стал показывать, как это делается. Показывал до тех пор, пока не вывихнул себе таз.

Мефиль пришел сразу после работы. Он был в телогрейке и шляпе. Телогрейку снял, а шляпу оставил и просидел в ней весь вечер. К телевизору его не подпустили, заверив, что всё само настроилось, а пригласили ужинать. Мефиль ел с аппетитом, говорил «мёрси» и громко чавкал. Марину усадили с ним рядом.