Александр Генис

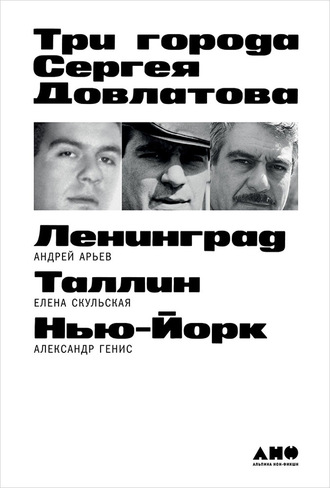

Три города Сергея Довлатова

Непризнанных поэтических гениев в Ленинграде начала 60-х было больше, чем написанных ими стихов. Во всяком случае, многие эти личности и сегодня вспоминаются во всей красе, их же стихотворная продукция – увы… Сергею, как сравнительно недавно выяснилось из его письма Елене Скульской, в голову приходило нечто сходное: «Поэтов развелось ундициллион (см. энцикл.)». В энциклопедию, то есть в «Википедию», я заглянул: слово написано с ошибкой. Нужно «ундециллион». Но цифра впечатляющая: единица с 36 нулями по «короткой шкале» или с 66-ю – по «длинной». Должно быть, не меньше, чем перебывало на Земле homo sapiens с момента возникновения человечества.

Довлатов тогда же придумал коллективный образ подобного гения – «мцыри», как он его именовал, то есть изображал: взъерошив пятерней с затылка на лоб «волосá» и мечтательно возведя свои южные очи – горé.

Прозаика раздражала нарочитая затрудненность стихов его литературных сверстников, лишенных «простодушия», но интеллектуально ничем его не превосходивших, не обладавших и долей той художественной наблюдательности, которой обладал он сам. С подозрением относясь к культу своевольно выражаемого, Сергей не находил в нем невыразимого, а только непонятное.

Так продолжалось довольно долго, до того момента, когда ему пришло в голову провести один забавный эксперимент в почтенной нонконформистской компании. Сочинив и продекламировав заведомую белиберду, но «с оттенком высшего значения», он сорвал аплодисмент, какового при чтении своих «серьезных» стихов никогда не удостаивался. Помнится, заканчивалось его стихотворение как-то так: «И жизнь в ее кромешном поле казнит незримая межа». Скорее всего, воспроизвожу неточно, но «казнящая незримая межа» там присутствовала без сомнения, позже в одном из его печатных текстов она мелькнула.

На этом бенефисе со стихами и было покончено. Как уже говорилось, на фоне совсем по-иному недоступного Бродского.

Видимо, Довлатову в голову не приходило, что в нашем загадочном отечестве непонятное греет душу сильнее понятного.

В возможности запечатлеть в слове не запечатленное в людском опыте, Довлатов сомневался изначально. О «несказанном» вряд ли стоило «говорить». Тем более что говорить-то Сереже удавалось занимательнее большинства поэтов. Втайне он был уверен, что знает такие подворотни жизни, куда поэзия и не заглядывала.

Абсурд бытия художником должен быть явлен, а не умножен при помощи словесных ухищрений. Поэтическое чувство говорит о мимолетных горестях и прелестях жизни, а не о ее метафорических подобиях – таково кредо Довлатова.

Загадочной притягательности поэзии Довлатов не отрицал. Но для культурного обихода выбрал из ее авторов и оставил себе лишь троих: XIX век – Пушкин, XX век – Мандельштам, современность – Бродский.

В повествовательном искусстве Довлатова «невыразимое» заменено «великой силой недосказанности». Поразила она его в книгах Хемингуэя и других авторов «потерянного поколения», а также у Сэлинджера с его интимной отключенностью от шаблонов «взрослой» репрессивной культуры. Горизонты «недосказанности» открыли и запустили в ленинградском молодом авторе механизм вольного сочинительства как «осознанную необходимость».

Стоит заметить: читалась вся эта проза в переводах. Довлатов даже имел дерзость, отвечая на вопрос, кто сегодня лучше всех пишет по-русски, заявить: «Рита Райт». То есть переводчица тех же Хемингуэя и Сэлинджера.

Русскую азбуку Довлатов чувствовал и пользовался ею на зависть иным стихотворцам. Его этюды о «непереводимых» словах на букву «х» (имею в виду «халтуру» и «хамство») тому пример. Толкования Довлатова с избытком подходят для «Словаря современного русского литературного языка». Даром что до этой буквы нашим лексикографам все никак не добраться (издание начато в 1991 году!). Процитируем хотя бы частично: «…хамство есть не что иное, как грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом – умноженные на безнаказанность. Именно в безнаказанности все дело, в заведомом ощущении ненаказуемости, неподсудности деяний ‹…› хамство – это всегда „сверху вниз“, это всегда „от сильного – слабому“, потому что хамство – это беспомощность одного и безнаказанность другого, потому что хамство – это неравенство».

6

Поиски выражения, эквивалентного невыразимому, к окончательному словесному решению не приводят и привести не могут. Довлатову-прозаику приблизиться к нему помогало иное эстетическое пространство. Его тяга к оживляющему живописному фону, к живописи как таковой – адекватной поэзии стороне художественных опытов Довлатова. И здесь его суждения более определенны. Подобно китайским старым художникам, Довлатов полагал: корову нарисовать труднее, чем дракона, ибо въяве дракона никто не видел. Куры, выступающие «мультипликационной походкой», остаются у Довлатова курами, овцы «с декадентскими физиономиями» – овцами, пускай они, в отличие от кур, и не имеют прописки в деревне Сосново, изображенной в «Заповеднике». Главное, что в них уловлен секрет подобия одних живых существ – другим. Овечьи черты можно, в частности, различить в лице одного известного режиссера начала ХХ века.

Когда-то в комнате (как и у автора «Шествия», это были «полторы комнаты») ленинградской коммунальной квартиры 34 дома 23 по улице Рубинштейна над письменным столом, среди портретов Осипа Мандельштама, Александра Солженицына и Иосифа Бродского, висел ладный пейзажик с коровами на опушке леса – акварель, написанная самим Довлатовым в редкую для него минуту отдохновения. «Русский пейзаж без излишеств». Рисовал он в ту пору (конец 1960-х – середина 1970-х) преимущественно мимолетные шаржи и автошаржи, свидетельствующие не только о природном таланте, но и об определенной живописной выучке автора: пять лет он посещал художественную школу и собирался продолжить образование у Николая Павловича Акимова. Собеседование с ним, открывающее дорогу на оформительский факультет Театрального института, он выдюжил. Но… Но пересилила тяга к русской речи.

В довлатовской миниатюрной акварели, как в зародышевой плазме, содержится завязь художественных воззрений писателя Сергея Довлатова – на искусство в целом. Оно в первую очередь должно быть адекватным изображаемому, доступным обозрению. «Отражать» действительность можно сколь угодно прихотливо, драпировать «зеркало» со сколь угодной изощренностью, но элементарная, внятная простым человеческим чувствам исходная реальность исчезать из творения права не имеет. Иначе художник превращается в иллюзиониста, фокусника, скажем еще более резко – в «пророка», другое именование которого – «шарлатан».

По предмету изображения довлатовские коровы максимально далеки от того, что он рисовал в своей прозе, – урбанистической, с преобладанием сцен из жизни современного ему расхристанного, далекого от какой бы то ни было натурфилософии общества. Защиты от абсурда этой жизни Довлатов не ищет ни в традиционном бегстве прочь от цивилизации на лоно природы, ни в противопоставлении природного, органического человека городской публике, искореженной рефлексией и призрачными ценностями прогресса. Укорененного в почве Михал Иваныча из «Заповедника» не сочтешь умышленным аналогом Ерошки из толстовских «Казаков» – при всей любви Довлатова к этой повести и возможной по этой причине аллюзии. И все же от обличения Ерошкой «фальши» суждений цивилизованного Оленина более или менее прямой путь к бесшабашным разглагольствованиям Михал Иваныча, не становящегося, как и у Толстого, антагонистом рассказчика. Это важно. Но нет смысла и преувеличивать «интертекстуальную» связь обоих сюжетов: противопоставление детей природы детям цивилизации, искореженным рефлексией и эфемерными ценностями прогресса, в «Заповеднике» не осуществлено. И те и другие одинаково «хороши».

Под сенью пейзажа с коровами и девушек в цвету, но под знаком Дракона шло становление писательской манеры Довлатова в годы всеобщей вовлеченности ленинградской творческой молодежи в нонконформистские неподцензурные течения. Силою вещей «коровы» отдавались на откуп певцам колхозного строя, всякое лояльное отражение действительности мыслилось прерогативой и уделом официоза. Сергею Довлатову понадобилось время, чтобы заявить (да и то приватно, в частном письме): «…Я не могу органически действовать вне бытового реализма».

Обложка его первой, так и не вышедшей книги «Пять углов», сконструированная им самим в модернистическом духе, говорит о привычной среде обитания ее героев: в пятом углу – вместе со своим автором, под одними с ним искусственными звездами мегаполиса. Это место их бытования среди циклопических построек и глухих переулков большого города – безвыходное и излюбленное в одно и то же время как ими самими, так и рассказчиком их историй. Даже когда силою вещей персонажи Довлатова оказываются вне Ленинграда, Таллина и Нью-Йорка (три безотказных поставщика его сюжетов), они и в советском таежном лагере («Зона»), и в пушкинских местах («Заповедник») отгорожены от природы то колючей проволокой, то экскурсионной тропой. «Заповедник» – это ведь, в сущности, иная, «культурная» инкарнация той же самой «зоны».

Первична в живописи – натура. Прежде чем стать Матиссами, Пикассо или Кандинскими, нужно побыть подмастерьями, ходить на этюды, копировать старых мастеров. Вот эта азбука профессиональной выучки и лежит в основе довлатовской стилистики, довлеет себе. Художникам, не развившим специфически живописных навыков, привыкших «брать нутром», как предостерегающе пишет Довлатову о «наших эпигонах-реалистах» Берберова, тайны мастерства и не снились. За «глубину», подозревает Довлатов, они выдают «неизбывную мрачность». Каковая, как пишет он в «Ремесле», «издалека напоминает величие духа».

Но не они Довлатову соперники. Всерьез ему противостоят авторы, поставившие на интеллектуальную изобретательность и без разбега бросившиеся решать проблемы художественного мироздания. Они имеют, как говорится, «право на существование», но называть живописью их творения опрометчиво. Точнее говоря, природа их достижений иная, как, например, у одного из друзей Довлатова – Якова Виньковецкого.

В довлатовском взгляде на живопись важна обратная связь: настоящие художники прозу пишут реалистически просто и внятно, к каким бы авангардным течениям они ни принадлежали: взять ли, к примеру, Петрова-Водкина или, что в нашем случае особенно важно, Ван Гога. По Довлатову, его «Письма» любой человек, занимающийся искусством, искусством прозы в том числе, не может не признать лучшей, то есть обязательной для прочтения, книгой. Собственно, эффект, которого добивался в своей прозе Довлатов, аналогичен тому, что он находил в живописи Ван Гога, предпочитавшего писать невзрачную сельскую местность, неказистый стул, стоптанный башмак, но затоплявшего на полотнах скучные предметы ослепляющим, взрывающим наше сознание цветом.

Подобно тому как «Улица в Овере» у Ван Гога сама по себе не имеет никакого отношения к японской живописи, достижения которой художник канонизировал в своей поздней творческой практике, довлатовский пивной ларек с царем в очереди к нему на углу Моховой и Белинского, ленинградских улиц начала 1970-х, продолжает светить нам со страниц «Шоферских перчаток». Пускай и самого этого ларька след канул. Да и Ленинграда тоже.

Безумный сюжет жизни Ван Гога, презираемого компатриотами и не желавшего посещать «безотрадные, как аптека, учреждения, где восседают допотопные гражданские и духовные власти», – это и есть интегрированная модель довлатовских историй. Коллизии его прозы, обобщенно говоря, рождаются из системы житейских казусов, подобных вангоговским, таким как история взаимоотношений голландского художника с натурщицей Христиной, несчастной прачкой, подрабатывавшей на панели ради своих детей: «Я горячо желаю не толкать ее обратно на улицу, – писал о ней Ван Гог брату. – Пусть уж лучше живет, чем гибнет. ‹…› И тогда и сейчас это была не страсть, а просто обоюдное понимание насущных потребностей каждого из нас».

Окончательного взаимопонимания, как это произошло и у Ван Гога, быть не может. И Довлатов писал скорее о «взаимном непонимании», чем о «понимании». Довлатовский «бытовой реализм» всемерно противостоит набору помпезных штампов, выдаваемых за праздничное, оптимистическое искусство.

Хрестоматийные его образцы выставлены в рассказе «Номенклатурные полуботинки» из сборника «Чемодан»: «Ленин был изображен в знакомой позе – туриста, голосующего на шоссе. Правая его рука указывала дорогу в будущее. Левую он держал в кармане распахнутого пальто».

Ленин в рассказе всего лишь «мимолетное виденье». «Гений чистой красоты» явлен дальше – монумент, на самом деле украшавший в Ленинграде 1970-х станцию метро «Ломоносовская»: «Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток. В левой – глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус – науку. Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов. Видимо, Чудновскому (скульптору. – А. А.) хотелось утвердить примат материи над духом».

Оба монумента рассматриваются рассказчиком с точки зрения человека, руководствующегося обыденным здравым смыслом, во всяком случае не склонного в своей оценке прибегать к каким-либо эстетическим ухищрениям: «А вот глобус мне понравился. Хотя почему-то он был развернут к зрителям американской стороной. Скульптор добросовестно вылепил миниатюрные Кордильеры, Аппалачи, Гвианское нагорье. Не забыл про озера и реки – Гурон, Атабаска, Манитоба… Выглядело это довольно странно. В эпоху Ломоносова такой подробной карты Америки, я думаю, не существовало. Я сказал об этом Чудновскому».

И вот тут следует самое для разговора о положении Довлатова в современном ему искусстве интересное: обнажение тех приемов интеллектуальной спекуляции, что накоплены «концептуалистской» эстетикой для прикрытия ординарностей, лезущих в новаторы: «Скульптор рассердился:

– Вы рассуждаете, как десятиклассник! А моя скульптура – не школьное пособие! Перед вами – Шестая инвенция Баха, запечатленная в мраморе. Точнее, в гипсе… Последний крик метафизического синтетизма!..»

Довлатовские приятели-нонконформисты к бесчисленной когорте украшателей жизни не принадлежали. Прозаик ценил их за дерзость и внутренний порыв, за безбытность, за пренебрежение заказной тематикой… Но не за собственно художественные свершения. Брутальные их творения его воображение не захватывали.

Противоборствующие стихии, несшие Сергея Довлатова сквозь жизнь, в поздние годы осознавались им отчетливо. В «Наших» свое положение он обрисовал так: «Слева бушевал океан зарождающегося нонконформизма. Справа расстилалась невозмутимая гладь мещанского благополучия». На «узкой полоске земли», косе между морем житейским и заливом бунтующих, Довлатов нашел тот маяк, откуда ему было видно «далеко во все концы света».

Это была позиция. С выразительным лаконизмом она обоснована в последнем абзаце «Наших»: «Перед вами – история моего семейства. Надеюсь, она достаточно заурядна» (курсив мой. – А. А.). Для воспроизведения жизни близких ему существ (в их число включена и собака Глаша), не отмеченных ни в энциклопедиях, ни в иных почетных списках, Довлатов нашел краски, каких не сыщешь в массиве жэзээловских биографий.

7

Из сказанного не следует, что у Сергея Довлатова не было мировоззрения. Отчетливо демократическая ориентация его прозы сомнений не вызывает. И иного принципа отношений между людьми, чем принцип равенства, он не признавал. Но понимал: равными должны быть люди разные, а не одинаковые, «как березы в роще», по суждению одного русского нигилиста. В этом он видел нравственное обоснование демократии, и это убеждение диктовало ему и выбор героев, и выбор сюжетов. Довлатов знал, что похожие друг на друга люди любезны всем, непохожие – пробуждают враждебность. Но соль жизни – в последних, в «лишних». Одна из его лучших новелл, вошедшая в «Компромисс» (об Эрнсте Буше), публиковалась также и отдельно, вне цикла, под названием «Лишний»…

Приведу, наконец, один-два эпизода из личной жизни, о начале нашего знакомства: свидетельства того, что его привлекало в людях. Думаю, и так ясно: непроизвольное волеизъявление, спонтанный взрыв, экстравагантный жест – даже если этот жест отдавал элементарным пижонством. Или запоминающееся словцо, в том числе для него обидное.

Во всяком случае, ко мне он расположился, по его собственному позднему признанию, – заподозрив и за мной подобную склонность.

Сблизились мы не в университетской аудитории, не в приватной болтовне о джазе и крамольной словесности, а удирая от колхозной повинности, обязательной в конце 50-х – начале 60-х для любого советского студента.

На «сбор урожая» нас, однокурсников с филфака, везли из Ленинграда на каком-то полукрытом грузовике, подобии фургона. И вот, когда он затормозил у железнодорожного переезда в районе Гатчины, я заметил неподалеку от дороги сельмаг. Пока машина стояла перед шлагбаумом, я успел выскочить из кузова и купить на все имевшиеся у меня деньги известное количество бутылок водки.

На вопрос, к чему мне эти заботы, я ответил философски:

– Чтобы не умножать без надобности деревенских сущностей.

Сережа истолковал мое заявление, что называется, «аутентично»:

– Андрюша хочет сказать: во-первых, неизвестно, окажется ли в нашей деревне магазин, а если окажется, то как знать, будет ли в нем выпивка; а во-вторых, угостив нас всех и все потратив, он может теперь ни с кем не скидываться и не смущаясь присоединяться к любой компании.

Много позже Довлатов приводил этот эпизод как пример того приятного ему положения, по которому и в легкомысленности отыскивается своя философия: «Что отдал – твое». По этому древнему афоризму он жил, по этому принципу – писал. И дело здесь, может быть, не во врожденных нравственных обоснованиях и не в мировоззрении. Довлатов чувствовал, что жить щедро – красиво.

Пляски вприсядку на картофельной борозде всем нам быстро надоели, и мы с Федей Чирсковым (замечательным человеком, и в жизни, и в прозе ставшим вскоре антагонистом замечательного Довлатова) решили смываться от повинности, симулировав какой-нибудь недуг. Зоркий Сережа заметил нас возле медпункта и быстро к нам присоединился. Поскольку идея была наша, судьбу первым пришлось испытывать ему. Справился он с задачей без хлопот: занятия боксом, хоть спортивных лавров и не принесли, мускулатуру его укрепили в достаточной степени, и он в присутствии фельдшера простыми усилиями мышц поднял температуру в предложенном ему градуснике до 37,5°. Вслед за ним я успешно имитировал приступ радикулита и вышел от фельдшера со справкой об освобождении от полевых работ. Федя же, вдохновленный нашими победами, расслабился и на вопрос, что его беспокоит, ответил:

– Так, общее недомогание…

В результате мы с Довлатовым уже через час болтались в кузове деревенского грузовика, безжалостно оставив Федю на обочине Киевского шоссе. До Ленинграда по нему было километров семьдесят. Случившейся у Сережи «маленькой» хватило на двадцать. Дальше мы стали услаждать друг друга чем-то неимоверно приторным, хотя в ту пору едва ли не запретным, распространявшимся в записях на «ребрах», то есть рентгеновских пленках. Кажется, это был Лещенко: «Студенточка!.. Вечерняя заря!.. Под липами… стою, одну жду тебя…» Что-то в этом роде. Лишь много позже выяснилось: в житейском обиходе хоровое пение обоим решительно не по нутру. Да и иные формы коллективизма нас тоже не радовали. Исключительно пронизавшая нас взаимная симпатия сколотила на миг этот во всех отношениях сомнительный двухголосый ансамбль.

Сколько друзей было у Сергея Довлатова, столько и врагов. Каждому его приятелю было за что на него обижаться, и каждый, ставший его недругом, в те или иные минуты поддавался его обаянию. Действительно и противоположное: обиженный, он рано или поздно входил в чужие обстоятельства. Ибо его жизнь состояла – и не могла не состоять – из вереницы артистически спровоцированных сюжетов. Все его поступки отдавали лицедейством, потому что только игра и спасала его от душевной уязвимости.

Лишь годы спустя мне стала понятной одна удивительная вещь: почему разоблачение Сережиных непрерывных мистификаций возбуждало и сердило его много больше, чем указание на его действительные грехи.

Первый раз я видел Довлатова неприязненно раздраженным как раз в такой ситуации. В обычный для Ленинграда пасмурный день мы встретились с ним на той стороне Невского, которую называют «солнечной», возле Елисеевского магазина (здесь Сережу уловить было вернее, чем на филфаке, где он учился, точнее говоря, со второго курса не учился, утомившись от грамматических премудростей финского и немецкого языков). Мы свернули на Малую Садовую, и он на ходу стал читать мне «новое стихотворение Бродского». Начиналось оно так: «Не ходил я с детства в синагогу…» Дальше не помню, но помню, что выразил сомнение по поводу авторства. Сережа возмущенно зажестикулировал, объявил, что на филфаке из меня вытравили остатки вкуса… Мы тут же расстались. Поразмыслив, я решил, что стихи сочинил сам Довлатов. И был лишь отчасти не прав: они принадлежали его отцу, Донату Мечику.

Зато как Сережа ликовал, получив ответ из журнала «Аврора», куда послал, подписав вымышленным именем, стихи Фета! Литературный консультант (наш общий приятель), признавая некоторые зачаточные способности «явно молодого» автора, увещевал его «учиться у классиков».

Так и выцарапывались его сюжеты из аморфного студня обыденщины.

Личностью, чуждой здравого смысла и бренных желаний, Довлатова тоже не представишь. Взгляд его нацелен не в эмпиреи, а в пьянящий, когда не пьяный, разлад нашей дурацкой действительности. Он полагал даже, что чем-то она хороша, эта жизнь: щедра на легкомысленные сюрпризы, гремит, бурлит, как гейзер… Есть в ней несомненный проблеск страсти.

Печально, что этот живейший человек, виртуозный мастер слова оказался при жизни посторонним, ненужным в отечественной, пусть и советского пошиба, культуре. Тем самым «лишним человеком», у которого XIX век творческого потенциала высокомерно не находил. За что и поплатился.

«Лишние люди» – традиционные герои классической русской литературы – в ХХ веке были подвергнуты остракизму и критикой, и общественным мнением. Казалось бы, навсегда.

В рассказах Довлатова «лишний человек» проснулся от столетней летаргии и явил миру свое заспанное, но симпатичное лицо. Вот кто живет в этой прозе «не по лжи».

8

Ну а что его ожидало, останься он в Ленинграде? Почетное место в «Справочнике Союза писателей СССР», строчка между Довжиком и Догадаевым? Это в лучшем случае. Скорее же всего – судьба любимейшего им в ту пору Владимира Гусарова, автора сочинения в облыжно-документальном роде «Мой папа убил Михоэлса». Когда эта вещь оказалась напечатанной за границей, Сережа неожиданно расстроился: «Опять меня опередили!»

Узнал я, к сожалению, с тех пор о Гусарове мало что. Нашел в интернете его энергично написанные автобиографические заметки конца 60-х. Но жив ли? Родился в 1925-м. Много лет назад слышал, что он подвизался грузчиком в каком-то московском гастрономе. Жаль, и «гласность» не вознесла этого конгениального Довлатову писателя. Видимо, слишком уж он оказался «своим», не заграничным.

Что касается литературной славы, то пик ее в Ленинграде пришелся для Сергея Довлатова, как и для Иосифа Бродского, на одно число – 30 января 1968 года: день, когда в Доме писателя прогремел «Вечер творческой молодежи Ленинграда». Мероприятие официальное, но организованное благодаря состоявшему в Союзе писателей Борису Вахтину – без опеки курировавших «молодежную политику» инстанций.

Белый зал Дома писателя был заполнен сверх всяких представлений о его вместимости, и на улице перед входом все равно оставалась толпа. Вел вечер Яков Гордин, выступали, помимо Довлатова и Бродского, Татьяна Галушко, Александр Городницкий, Елена Кумпан, Владимир Марамзин, Валерий Попов и Владимир Уфлянд. Привлекали немалое внимание и развешанные по стенам картины Якова Виньковецкого – оригинальные абстракции, обогащенные религиозными, христианскими, мотивами.

С официальными «плановыми» выступлениями всполох пламени – не сравнимый.

Не все из тех, кого пригласили выступить на вечере, значились в информационном листке Союза писателей. Ни Уфлянд, ни Бродский в перечень не попали. Видимо, в глазах начальников оба слыли наиболее одиозными личностями. Поэтому организаторы по собственному почину пригласили и того, и другого «в последнюю минуту». Выступления обоих, особенно Бродского, получившего слово в самом конце, с лихвой оправдали этот выбор.

Уфлянд прочитал одну из лучших своих вещей – поэму «Прасковье». В ней выпукло явлены художественные достоинства его манеры – придать обыденной, нелитературной речи, расхожим мнениям эстетический блеск. Вот, к примеру, ликование о пиве из этой поэмы:

Кипением подобное салюту,

Оно не продается за валюту.

Да к Пиву нашему и не лежит душа

Туриста из-за рубежа.

Кто не за нас, тому не по нутру

С похмелья Пива выпить поутру…

В нескольких строчках – куда как выразительная картина советской жизни и народных мнений. Если говорить о конкретном влиянии на Сергея Довлатова конкретной поэзии, то самыми тесными нитями его проза связана со стихами Владимира Уфлянда. Финал поэмы «Прасковье», в котором голос автора накладывается на заплетающуюся речь персонажа, Довлатов считал лингвистически совершенным выражением в стихах простонародной речи и простонародного сознания:

Хочу, чтоб ты всегда была со мной,

Когда не возле будки я пивной.

Гениальна здесь причудливая инверсия: «Когда не возле будки я пивной». На подобных «неграмотностях» и стоит живая речь, блистательно воспроизведенная самим Довлатовым в «Заповеднике». В этой повести эпизоды, связанные с разглагольствованиями «дружбиста» Михал Иваныча, автор причислял к высшим своим стилистическим достижениям. При всей узорчатости они на порядок ближе к свободной стихии русского языка, чем былинные обороты, суффиксы «юшки» и «ушки», не говоря уж о прилагательных, запущенных за спины существительных и частушечную образность.

Уфлянд всегда произносил свои стихи прямо противоположным, по сравнению с Довлатовым и тем паче Бродским, образом – в будничной, размеренно повествовательной манере, как будто собственное сочинение не читал, а пересказывал.

Так что главные аплодисменты вечера заслуженно достались Бродскому. Его «Остановка в пустыне» («Теперь так мало греков в Ленинграде…») затмила всё: он почти кричал – такая была вложена в его речь интенсивность переживаний. Принимали восторженно. Не исключая тех, кто сидел вместе с ним на сцене. Таня Галушко, когда Иосиф читал, непроизвольно закусила зубами платок – с таким напряжением слушала.