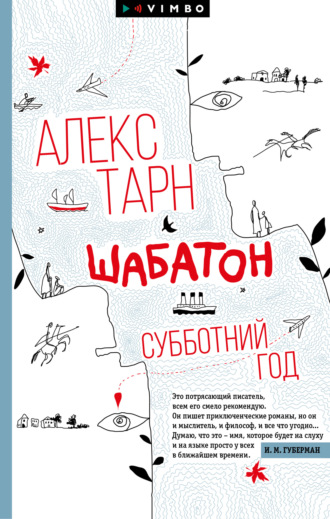

Алекс Тарн

Шабатон. Субботний год

– Николай Ежов, – поправил Игаль. – И не КГБ, а НКВД. А впрочем, неважно, продолжайте.

Сэла вскинул на него рассеянный взгляд. Видно было, что излагаемая им история представляла собой одну из фундаментальных основ семейного нарратива.

– Да, неважно. Отец добрался до Парижа – он думал там переждать террор этого чертова Юзова, а уже потом вернуться в Москву. В те годы в Париже жили тысячи русских эмигрантов, и папа надеялся скрыться под чужим именем.

– Понятно… – протянул Игаль. – Там-то он и присвоил себе личность моего деда Наума Григорьевича Островского. Но почему именно его? Погодите, погодите… Наверно, они встречались в Испании, возможно, даже сражались бок о бок! Что ж, теперь картина проясняется…

Он осекся, наткнувшись на изумленный взгляд хозяина.

– Мой отец присвоил личность вашего деда? – повторил Давид с выражением крайнего возмущения. – Что за чушь! Он не присваивал ничьей личности – просто не успел. В Париже папа встретил своего брата Яакова. Мой покойный дядя Яаков Сэла – замечательная личность, поразительный человек, один из героев Второй алии. Он был старше отца на четыре года. Входил в руководство ячейки Поалей Цион в их родном городе, по-моему, он назывался Бабруски…

– Бобруйск…

– Неважно, – отмахнулся Сэла. – Важно, что дядя сбежал оттуда в Эрец Исраэль. Он-то успел, а папа нет. Когда началась Первая мировая, папе не было и семнадцати. Подросток – что он мог сделать? Он мечтал поехать вслед за братом, но война отрезала все пути. И вот, представьте, они случайно сталкиваются на парижской улице! Спустя двадцать пять лет! И немедленно узнают друг друга! Как вам такое нравится?!

– Даже не знаю, что и сказать…

– Вот именно! – восторженно подхватил хозяин. – Они тоже сначала не знали, что и сказать. Но потом открыли рты и уже говорили без передышки. Дядя приехал тогда в Париж по заданию вместе с Элиягу Голомбом, одним из прославленных командиров Хаганы. Вы наверняка о нем слышали. Дядя и сам был не последним винтиком в Хагане – потайным винтиком, если вы понимаете, что я имею в виду. И вот, увидев моего будущего отца и услышав его рассказ, дядя Яаков поступает так, как и должен поступить в таком случае любящий старший брат: берет папу под локоток и перевозит его прямиком сюда, в Тель-Авив! Вот как все было!

Давид Сэла победно воззрился на гостя. Доктор Островски отпил глоток лимонада и осторожно поставил стакан обратно на стол.

– Что ж, это очень интересная история, господин Сэла, – проговорил он. – Но вы так и не упомянули настоящего имени вашего отца. Как он звался при рождении в Бобруйске или в Бабруски, что, видимо, одно и то же…

– Разве я не сказал? – удивился Давид. – Его звали Нохум. Нохум Островски, ваш однофамилец, сын меламеда Гершеля и его жены Дворы.

За столом воцарилось молчание. Затем доктор Островски открыл портфель и извлек из него старый кожаный складень.

– Вот, – сказал он, расправляя на столе пожелтевший бумажный листок. – Это свидетельство о рождении моего деда Наума Григорьевича, он же Нохум Гершелевич Островский. Не уверен, что вы читаете по-русски, но здесь написано, что он родился 1 мая 1897 года в городе Бобруйске Минской губернии и был четвертым сыном меламеда Гершеля и его жены Двойры.

– Первого мая, – эхом откликнулся Давид. – Мой папа тоже родился в этот день. Международный праздник трудящихся и семейный праздник моего отца. Мы всегда отмечали их вместе.

Игаль беспомощно пожал плечами.

– Давид, вы поняли, что я сказал? Если верить документам, ваш папа и мой дед – одно лицо. Что в принципе невозможно, поскольку один прожил здесь тридцать три года и здесь же умер, а второй в то же самое время безвыездно находился в России и умер там на четыре года позже. Один из двух этих людей – самозванец, и я даже знаю кто.

Сэла взглянул на него и расхохотался.

– Вы намекаете, что это мой отец? Помилуйте, господин Островски, но это несерьезно.

– Почему же? Вы и сами сказали, что он прибыл в Париж с целью присвоить себе чужое имя. Все сходится.

– Ничего не сходится! – оборвал его хозяин. – Вы забываете важную деталь: его опознал родной брат! Родной! Брат!

– После того, как они не виделись четверть века…

Давид Сэла вскочил с кресла.

– Довольно! – сердито воскликнул он. – Это уже переходит все мыслимые границы. Вы заявились в мой дом, обозвали его замком, а теперь еще предъявляете нелепейшие обвинения. Довольно. Наша беседа закончена.

Доктор Островски поднял руки примиряющим жестом.

– Не сердитесь, господин Сэла. Мне всего лишь хочется установить истину. Дед сыграл слишком важную роль в моей жизни, чтобы я оставил эту загадку без внимания. Думаю, что и вас должно…

– Довольно! – еще громче повторил хозяин. – Уходите!

– Ухожу, ухожу… – вставая, проговорил Игаль. – Лишь одна последняя просьба или, если хотите, предложение: давайте сравним их фотографии. Неужели вам не интересно? У меня есть снимок второй половины пятидесятых…

– Вон! – завопил Давид Сэла, топая ногами. – Во-о-н!

Верный призрак азиатского коммунизма уже маячил в проеме балконной двери. Доктор Островски подобрал портфель, откланялся и пошел к выходу. Возле калитки его окликнули. Игаль обернулся. Давид Сэла тоже обогнул дом и догонял гостя по главной дорожке, вымощенной дорогим красно-белым песчаником. Вид у него был взъерошенный и гневный – теперь он и в самом деле напоминал старого аристократа, изгоняющего непрошеного гостя из наследных владений.

– Оставьте свои подлые фантазии! – выкрикнул он. – Мой отец – герой! Как вы смеете оскорблять его память?! Он трижды герой!.. – Сэла остановился посреди дорожки и стал разгибать пальцы, дабы не сбиться со счета отцовского героизма. – Герой вашей русской революции! Герой нашей Войны за независимость! И, конечно, герой Гражданской войны в Испании! Если у вас есть сомнения, езжайте туда и проверьте! Да-да, проверьте! Испанские товарищи звали его «камрад Нуньес»! «Камрад Нуньес»!

3

Камрад Нуньес… Сначала Игаль был неприятно поражен тем, что самозванец похитил еще и испанское прозвище деда Наума, но, поразмыслив, осознал, что это ничего не меняет. Если они действительно провели вместе какое-то время в составе интербригады, то Ноам Сэла имел достаточно возможностей влезть в доверие к своему соседу по танку или по окопу. У боевого братства свои законы; перед лицом повседневной смерти люди выкладывают товарищам всю свою подноготную.

Зато общий результат визита в родовой кибуцный замок скорее обрадовал, чем огорчил доктора Островски. Поначалу, что скрывать, он испытывал некоторые опасения: а вдруг в беседе с Давидом Сэла откроется что-то неприятное, неизвестное прежде? Но агрессия, с которой сын самозванца воспринял расспросы Игаля, ярче яркого свидетельствовала о категорическом нежелании сотрудничать в деле установления истины. Похоже, рыльце там действительно в пушку – ведь правды боится лишь тот, кому есть что прятать или есть от чего прятаться. Особенно подозрительным выглядел отказ сравнить фотографии – наверняка внешность и физиономия Ноама Сэлы имела мало общего с истинным обликом Наума Островского.

В портфеле Игаля, кроме оригинала свидетельства о рождении и других удостоверяющих личность документов, лежал полный набор дедовских снимков, начиная с твердых картонных карточек дореволюционного бобруйского ателье и кончая любительскими портретами деда Наума, сделанными незадолго до смерти, в возрасте семидесяти семи лет. Конечно, временной разрыв, пришедшийся на отсидку, заметно изменил внешность Наума Григорьевича, что неудивительно: адская мясорубка лагерей перемалывала и души, и тела. И все же различия выглядели не настолько существенными, чтобы испытывать серьезные сомнения в том, что на фотографиях 1935 и 1955 года изображен один и тот же человек с теми же особенностями телосложения, ростом, овалом лица, разрезом глаз и формой носа. Что мог предложить Давид Сэла в ответ на такой набор козырей? Болтовню семейных легенд о трижды герое кибуцного союза?

В принципе, расследование можно было считать законченным, и Игаль решил сообщить об этом успехе своему давешнему собеседнику в коротких штанишках. Откопав в том же портфеле визитку Шимона и впервые хорошенько разглядев ее, доктор Островски вычитал оттуда, помимо телефона, еще и фамилию Альграбли, забавную двусмысленным для русского уха звучанием. Это открытие добавило улыбок его и без того приподнятому настроению. В данном случае рекомендация не наступать на грабли вторично явно нуждалась в пересмотре. Он решительно набрал номер.

– Господин Альграбли? Вас беспокоит доктор Игаль Островски. Мы недавно…

– Я помню, – прервал его Шимон. – Хотите что-то добавить?

– Вообще-то да, – сказал Игаль, поумерив победных ноток в голосе. – Я встречался с господином Давидом Сэла, сыном самозванца.

– Сыном кого?

– Самозванца, – повторил доктор Островски. – Вы не возражаете, если мы перейдем на русский? Там это слово звучит более точно.

– Не возражаю.

– Кстати, простите мое любопытство, но не могу не спросить: откуда такое прекрасное знание языка? Вы говорите почти без акцента, в то время как фамилия…

– …марокканская, – закончил за него господин Аль-грабли. – Мой папа и его фамилия происходят из семьи тетуанских жестянщиков. Папа погиб в пятьдесят пятом от руки федаюнов, когда мне было три года, а фамилия, как видите, осталась. Что касается языка, то его я знаю от своей мамы, чья фамилия наверняка более привычна для вас: Гинзбург. Но давайте вернемся к делу.

– Извините, – смущенно проговорил Игаль. – Я не намеревался…

– К делу, Игорь Сергеевич, к делу. Вы встречались с генеральным директором министерства господином Сэла. И что?

– А он генеральный директор? Министерства? – еще больше смутился доктор Островски. – Я не знал…

– Вы не знали… Вы не намеревались… – тускло констатировал Шимон. – Игорь Сергеевич, у меня очень мало времени, так что…

– Да-да, конечно. Я говорил с ним об известной вам загадке и однозначно установил, что покойный Ноам Сэла присвоил личность моего деда. Скорее всего, это произошло в Париже в конце 1937-го или начале 1938-го. Собственно, Давид Сэла не отрицает, что его отец сбежал из Испании с целью скрыться там, взяв себе другое имя. Скорее всего, он вошел в доверие к настоящему Науму Островскому, когда они вместе сражались в составе интербригады.

– У вас есть доказательства?

– Конечно! Когда я предложил Давиду сравнить фотографии, он отказался наотрез. Это значит, ему есть что скрывать…

– Это ничего не значит, – перебил Шимон. – Вы сами-то видели фотографии Ноама Сэлы?

– Нет, не видел, – признал Игаль. – Но сам отказ сравнить…

– …ничего не значит! – сварливо повторил господин Альграбли, добавив голосу скрежета дедовской жести. – Это всего лишь ваши догадки. С чего вы вообще взяли, что фотографии Сэлы окажутся действительно непохожими на довоенные снимки Нохума Островского? Генеральный директор Давид Сэла ежедневно выгоняет из своего кабинета куда менее наглых просителей.

Доктор Островски молчал, не зная, что ответить. Шимон откашлялся на другом конце провода, и Игаль живо представил себе, как собеседник снимает с натруженного носа очки и трет глаза.

– Вот что, Игорь Сергеевич, – уже намного мягче произнес Альграбли, – оставьте вы эту ерунду. Мы ведь проверяем вас, а не вашего покойного деда, кем бы он ни был. Я уже жалею, что рассказал вам. Давайте вы просто будете ждать нашего ответа, хорошо? А пока…

– Подождите, – остановил его Игаль. – Кроме Давида, у Ноама Сэлы была дочь Лея. Не могли бы вы дать мне ее координаты?

– Кроме Давида, у него родились две дочери, – устало проговорил Шимон. – Две. Лея и другая, младшая. Младшая, но не Рахель, как это часто бывает. Ноам Сэла – тогда ему было уже под шестьдесят – решил иначе. Он назвал девочку Ниной. Да-да, Игорь Сергеевич, он назвал свою последнюю дочь именем вашей матери, что бы это ни значило. А координаты не просите. Они вам абсолютно, абсолютно ни к чему. Повторяю: нам нет дела до вашего покойного деда. Эта побочная линия никого не интересует. Мы занимаемся лично вами – и только вами. Будьте здоровы, Игорь Сергеевич.

Он повесил трубку, не дожидаясь ответа и оставив доктора Островски примерно в тех же растрепанных чувствах, что и в первый раз. Получалось, что Игаль наступил-таки на те же альграбли… А вот не фиг!.. Не фиг проверять на вшивость старые, надежные, обстуканные миллионами лбов пословицы…

Отповедь Шимона прозвучала так отчетливо, так логично, так очевидно; теперь Игаль и сам не понимал, какого, собственно, черта он вообразил, что вопрос о самозванстве решен однозначным образом. Его просто выгнали, не захотели общаться – только и всего, а он счел возможным выстроить на столь зыбком основании незыблемое умозаключение, что, конечно, выглядело нелепо, ненаучно, решительно не похоже на доктора Игаля Островски, без пяти минут полного профессора Техниона. А все почему? А все потому, что ему ужасно хотелось оставить позади эту тревожащую, неприятную, ноющую, как больной зуб, историю. Хотелось настолько, что он даже забыл об элементарной логике – своем основном оружии, сердцевине его научного бытия, и это не могло не тревожить.

Несколько дней Игаль ходил как в воду опущенный, впервые осознав буквальность этого выражения, когда вроде бы все у тебя прежнее – и тело, и ноги, и руки, и голова, а вот поди ж ты: каждый шаг, каждое движение требуют намного больших усилий. Бьешься-рвешься, а в итоге глядь – сдвинулся-то всего ничего. Призванный к ответу женой, он объяснил свое состояние беспокойством по поводу шабатона вообще и допуска к проекту Авиационного концерна в частности.

Наташа облегченно вздохнула:

– Всего-то? А я уже испугалась, что со здоровьем нехорошо. Забудь ты про этот проект, Гарик. Ну не утвердят – им же хуже. Почему бы тебе не послать запросы в ближние европейские университеты?

– Мы ведь решили, что не хотим уезжать из Страны, – напомнил доктор Островски.

– Ну так мы и не уедем, – рассудительно проговорила жена. – Уедешь ты, а я останусь. Конечно, за океан я тебя не отпущу, но куда-нибудь поближе, в трех-четырех часах лёта, – отчего бы и нет? Есть ведь Италия, Швейцария, Германия… Будем видеться раз-два в неделю – я к тебе, ты ко мне. На билетах, чай, не разоримся, да и мне не придется бросать работу. Давай, милый, давай, а то мне на твои муки смотреть тошно…

Игаль пожал плечами и сел просматривать варианты. Мадридский университет всплыл сам собой, быстро заслонив своим мощным корпусом все прочие варианты. Хоть и не высшего ранга заведение, но и среди тех, что чуть пониже, отнюдь не последнее. Хоть и не заказанные супругой три-четыре часа лёта, а все пять с минутами, зато кампус буквально рядом с аэропортом и прямых рейсов хоть отбавляй. Есть там и зацепка: коллега по имени Хоакин Эррера – хороший приятель, с которым доктор Островски постоянно и с удовольствием общался на всевозможных научных съездах и конференциях, невзирая на более чем двадцатилетнюю разницу в возрасте.

Впервые они разговорились благодаря значку выпускника МВТУ на пиджаке испанского профессора, который принимал гостей из Техниона на семинаре по физике твердого тела в Сан-Себастьяне.

– Представьте себе, я окончил этот университет в 1982-м, – сказал Игаль, кивая на профессорский лацкан. – Но вы-то, наверно, купили значок как сувенир? Или коллекционируете?

В начале девяностых блошиные рынки в России ломились от советских медалей, орденов и знаков отличия, внезапно превратившихся в вид туземных побрякушек. Иностранные туристы скупали их за копейки, килограммами.

Вопрос был задан по-английски, но профессор Эррера ответил на чистом русском языке, без тени акцента:

– Нет, дорогой коллега, этот знак заработан потом и кровью. Я окончил МВТУ за четверть века до вас, в пятьдесят седьмом. Да-да, не удивляйтесь. Это длинная история…

Но, как известно, нет такой истории, чья длина оказалась бы непреодолима для взаимной симпатии и двух-трех бутылок хорошей риохи на балконе гостиничного номера с видом на знаменитую бухту. Хоакину Эррере едва исполнилось шесть, когда его вместе с родителями-социалистами и сотней других взрослых и малолетних испанцев вывезли на советском теплоходе из Кантабрии, которая готовилась капитулировать под напором итальянского корпуса мятежников. Тогда, в августе тридцать седьмого, пассажиры теплохода еще надеялись, что это всего лишь временное отступление, что они несколько месяцев пересидят в дружественной России, а потом объединенные силы правительства, интербригад и советских добровольцев покончат с фашистами и можно будет вернуться.

На деле вернуться удалось далеко не всем и далеко не так скоро. В случае Хоакина процесс возвращения растянулся аж на двадцать лет. Словно предчувствуя это, он сильно капризничал во время плавания по дороге в Ленинград, и мама сурово выговаривала сыну за плаксивость и недостаток мужества:

– Посмотри на других детей. Они немногим старше тебя, но уже сироты. Сирота – это тот, у кого погибли оба родителя. Они сироты, но они настоящие испанцы, а настоящие испанцы не плачут. Стыдись, Хоакин!

По прибытии теплохода в дружественную Россию органы НКВД исправили перекос судьбы, увезя маму и папу в неизвестном направлении и таким образом уравняв маленького Эрреру с другими сиротами. Как и они, Хоакин довольно быстро разучился плакать, то есть стал-таки настоящим испанцем. Потом был детский дом в Подмосковье, война, эвакуация в Кировскую область, постепенное, но столь же бесслезное вымирание части «настоящих испанцев», возвращение уцелевших в Москву, странная школа, где пытались преподавать на испанском все, кроме истории партии, и в итоге не учили ничему – и выживание, выживание, выживание…

– Ты не представляешь, чего мне стоило поступить в МВТУ, – улыбался Хоакин, ловко вытаскивая пробку из очередной бутылки. – Но потом все наладилось.

– Да, первый семестр самый трудный, – согласился Игаль. – Потом легче.

Эррера расхохотался.

– Нет, ты не так меня понял, дружище. Все наладилось только в Саламанке, куда я поступил, вернувшись сюда. И вот мы с тобой сидим здесь, два выпускника МВТУ. Я – профессор в Мадриде, ты – профессор в Хайфе, а перед нами – прекрасная Ла Конча. Так будем же считать, что «конча» – значит «кончилось», и можно выпить за то, чтобы этот гадский век поскорее кончился и никогда уже не повторялся. Поехали!..

С тех пор они встречались довольно часто, всякий раз радуясь дружескому общению, причем не только на профессиональных тусовках: усиленное изучение истории ВКП(б) – КПСС превратило Хоакина в ревностного католика, и он регулярно устраивал себе командировки на Святую землю. В общем, набирая телефонный номер профессора Эрреры, доктор Островски испытывал гораздо меньше сомнений, чем неделю назад перед калиткой виллы гендиректора министерства. Он не ошибся: голос друга-коллеги звенел неподдельным восторгом.

– Замечательно! Прекрасно! – кричал Хоакин в трубку. – Приезжай немедленно! У меня как раз свободные гранты чахнут. Можешь купить билет на завтра?.. Нет?.. А на послезавтра?.. Хотя ладно, не надо! Лучше пришли по факсу данные паспорта, моя секретарша сама закажет в нашем здешнем турагентстве, оно шустрое. А то еще передумаешь, знаю я тебя…

Вечером, завершив семейные и телефонные переговоры, согласовав и пересогласовав сроки, а также управившись с непослушным факсом, Игаль вздохнул наконец свободно. Теперь, наедине с самим собой, уже можно было признаться, что главная причина столь стремительно организованной поездки, при всем уважении к Мадридскому университету, профессору Эррере и проблеме шабатона в целом, звалась совсем-совсем иначе, а конкретно: «камрад Нуньес». Лишь там, в Испании, где в конце тридцатых годов плечом к плечу сражались оба претендента на имя Наума Григорьевича Островского, следовало искать объяснение тому, что произошло. Лишь там – в загадочной точке расщепления, где понятная, известная многим личность солдата, мужа, отца вдруг разделилась надвое наподобие молекулы и пошла гулять по свету в двух независимых, непересекающихся ипостасях…

* * *

Впрочем, с камрадом Нуньесом пришлось подождать, чтобы не обижать Хоакина, который действительно постарался принять и впечатлить дорогого гостя. Только после утомительной двухдневной беготни по лабораториям, деканатам и общежитиям кампуса, когда друзья сидели за бокалом неизменной риохи в гостиной профессорского дома, доктор Островски счел себя вправе как бы между делом задать заранее заготовленный вопрос.

– Хоакин, помнишь, я рассказывал тебе о своем покойном деде Науме, который отсидел восемнадцать лет, а до того воевал здесь, в Испании? Если уж у меня выпала свободная минутка, то хотелось бы заодно разузнать подробности. Где, в какой бригаде, в каких сражениях и так далее. Нет ли у тебя знакомых специалистов-историков, у кого можно спросить?

Хозяин бросил на Игаля быстрый взгляд и покачал головой.

– Спросить-то можно… Но стоит ли спрашивать?

– Что ты имеешь в виду?

Профессор Эррера вздохнул.

– Видишь ли, даже мы, кому эта тема гораздо ближе, чем тебе, приняли в свое время решение не вспоминать. Хотя после смерти Франко кое-кто очень хотел перелопатить все заново. Вытащить трупы, подсчитать раны, заклеймить злодеев, отдать под суд преступников… Но те, кто поумнее, а таких, что характерно, оказалось подавляющее большинство, решили забыть. Просто продолжить с той же точки, будто ничего не случилось. Встряхнуть головой и идти вперед, не оглядываясь назад.

– Но почему?

– Потому что злодеями были тогда все. Все без исключения. Ты не можешь кричать, что твой сосед убийца, когда у тебя у самого руки по локоть в крови… Лучше уж забыть, поверь мне.

– Все? Все злодеи? – недоверчиво переспросил Игаль. – И твои родители тоже?

– Все, – повторил профессор Эррера. – Я понимаю, что в школе нас с тобой учили иначе, но красный террор начался куда раньше мятежа, еще при власти республиканцев. По всей стране убивали и кастрировали священников, расстреливали классовых врагов, ликвидировали несогласных. Кого нужно винить в этом, если не тогдашнее правительство? Весь этот век – жуткое, кровавое время, а тридцатые годы – особенно. Повторяю: не стоит копаться в прошлом.

Доктор Островски умоляюще взглянул на друга.

– Хоакин, пожалуйста. Это не праздное любопытство, мне, правда, очень надо. Пойми: дед для меня значил и значит намного больше любого другого человека. Он меня не просто воспитал – он меня сделал тем, кто я есть. Я думаю, как он, живу, как он. Уж если в ком я уверен, так это в нем. Дед Наум не мог быть злодеем.

Эррера снова вздохнул.

– Ладно, пусть будет по-твоему.

Он сделал несколько телефонных звонков и вернулся в гостиную.

– Есть у нас на истфаке хорошая специалистка по участию Советского Союза в Гражданской войне – сеньора Васкес. Я договорился с нею на завтра. Она и русский знает – много работала в московских архивах. Но одно условие… – профессор на секунду замялся. – Лучше не упоминать, что ты из Израиля. У нее на твою страну пунктик. Давай притворимся, что ты остался москвичом…

* * *

Сеньора Васкес, сухопарая короткостриженая особа неопределенного возраста, приняла их в уставленном книжными шкафами кабинете. По-русски она говорила почти без ошибок, хотя и с сильным акцентом.

– С каких это пор физики стали интересоваться историей?

Игаль смущенно развел руками:

– Простительно, когда эта история – семейная…

– Хм, семейная… – фыркнула Васкес. – Кого вы конкретно запрашиваете?

– Камрад Нуньес, – торопливо проговорил Игаль. – Он был известен здесь под таким именем. Сражался в интербригаде.

Специалистка подошла к аккуратной картотеке, прищурилась и выдвинула нужный ящичек.

– Мы занимаемся тут специально мадридским фронтом, – сказала она, продолжая перебирать карточки. – Если ваш семейный Нуньес был на другой позиции, я не очень помогу… Ага. Вот!

Жестом фокусника сеньора вытащила прямоугольный кусочек картона и помахала им в воздухе. Сердце доктора Островски екнуло.

– Как вы можете видеть, написано мало, – продолжила Васкес, изучая карточку. – По причине, что он правда был в другом месте, в Барселоне. А в Мадрид был командирон… командирун…

– Командирован, – подсказал Игаль.

– Вот-вот, – кивнула специалистка. – Ко-ман-ди-ро-ван. Спасибо. В составе группы камрада Хосе Окампо. Которого настоящее имя Григулевич. Григулевич Иосиф Ромуальдович. А ваш родственник Нуньес был Островский Наум Григорьевич. Оба евреи.