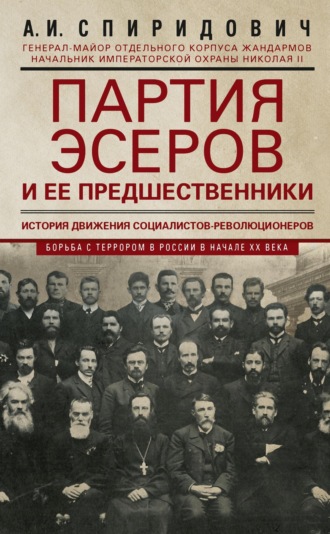

А. И. Спиридович

Партия эсеров и ее предшественники. История движения социалистов-революционеров. Борьба с террором в России в начале ХХ века

В январе 1901 года журнал стал распространяться в кружках, где был встречен различно. Одни находили содержание его статей достаточно бледным, другие, наоборот, считали его слишком ярким. Однако, как бы то ни было, появление журнала произвело большое впечатление. Оно вызвало оживление в кружках социалистов-революционеров, заставило разыскные органы насторожиться по адресу организации, которая столь смело заявила себя преемницей «Народной воли», оно подняло Союз в глазах подпольных кружков, и в его кассу стали поступать пожертвования. В марте 1901 года Союз выпустил листок в память 1 марта 1881 года; в конце мая появился № 2 журнала, летом же были выпущены два номера «Летучих листков», как прибавление к № 2.

К осени 1901 года связи Союза разрослись. Приход кассы к тому времени достиг четырех тысяч рублей. Настроение членов Союза повышалось, что обусловливалось во многом общим подъемом оппозиционных кругов общества, наступившим после ряда студенческих беспорядков первой половины 1901 года. Союз решил расширить наладившееся издательское дело и предпринял постановку большой типографии на Томском переселенческом пункте, находившемся в лесу, в нескольких верстах от города Томска. Весь состав администрации пункта был умело подобран из социалистов-революционеров; все они приняли участие в постановке и в работе типографии. Здание администрации пункта было приспособлено под типографию. Глухая местность сибирской тайги и надежный личный состав работников, казалось, давали полную гарантию на продолжительную работу. Работали спокойно, не думая о провале. Но 21 сентября на переселенческом пункте был произведен обыск, и типография со всеми работавшими в ней была арестована на ходу.

При появлении чинов Корпуса жандармов в комнате сушились развешанными недопечатанные экземпляры № 3 «Революционной России»; налицо оказался и весь архив по делу издания журнала, со множеством рукописей. Начавшееся дознание обнаружило связи Союза по городам: Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Чернигов, где и были произведены аресты. Союз формально закончил свое существование, но дело, созданное им, не погибло совсем. Уцелевшие от арестов члены Союза сумели передать за границу сохранившиеся по местам связи и оставшийся газетный материал, сами же вошли в близкие сношения с представителями других работавших по России групп социалистов-революционеров и едва ли не более других содействовали объединению их в одну партию[17].

В 1897 году в Минске, благодаря пропаганде дочери чиновника Любови Родионовой, вышедшей затем замуж за еврея Клячко, стали группироваться кружки социалистов-революционеров. Особо подходящим элементом для организации там кружков служили те еврейские мелкие ремесленники и полуинтеллигентная молодежь, или так называемые экстерны, среди которых уже с начала девяностых годов шла кружковая пропаганда народовольческих идей. Главным пропагандистом являлся старый фанатик, народоволец Ефим Гальперин. Эта-то молодежь и стала пополнять кружки Родионовой-Клячко, в которых к концу 1899 года насчитывалось уже более 60 человек. Все кружки составляли одну общую организацию, которая была названа Рабочая партия политического освобождения России. Партией руководила центральная группа, при которой имелась касса, предназначавшаяся для выдачи пособий при стачках, для приобретения нелегальной литературы и прочих революционных надобностей. Весною 1898 года благодаря делегату Розенбергу, приехавшему от заграничного Союза русских социалистов-революционеров для сбора денег в пользу Союза и для установления связей с единомышленниками, Клячко завела связи с руководителями кружков социалистов-революционеров в Москве, Киеве, Одессе и с нелегальными, проживавшими в Екатеринославе, Севастополе и Симферополе. Особо прочные связи были установлены с Москвой, Киевом и Одессой, где главари кружков соглашались даже принять общее название Рабочей партии политического освобождения России.

Клячко получала нелегальную литературу из-за границы, снабжая иногда ею и Москву. Во второй половине 1899 года от имени минской группы партии было составлено воззвание к учащейся молодежи по поводу временных правил об отдаче студентов в военную службу, с призывом к повсеместному протесту, и транспорты его были отправлены в Киев и Одессу. Тогда же руководители группы, пользуясь тем, что в составе кружков было много ремесленников, оборудовали несколько небольших типографий и продали их московской и киевской группам социалистов-революционеров и виленской бундовской организации. Наконец была поставлена типография и для своей минской группы, в которой и стали печатать прибавление к № 2 «Рабочего знамени»[18] и брошюру «Свобода», излагавшую программу партии и принципы ее организации.

Дав крайне тенденциозную картину внутреннего состояния России, авторы брошюры заявляли:

«Мы знаем, в чем спасение: наш идеал не буржуазная Франция, не конституционная монархия Англии, а социалистический строй. Но на пути к нему стоит абсолютизм, который и надо уничтожить. Уничтожить же его можно лишь при посредстве террора. Выступая в бой во имя достижения социалистического строя, мы начинаем широкую пропаганду идеи социализма и обнажаем оружие, которое мы не выпустим до тех пор, пока не будет пробита брешь в толстой стене закоснелой в насилии и произволе русской деспотии. Выполнить это может лишь Партия политического освобождения России. Направляя свои удары на членов правительствующей группы, мы имеем в виду: удалить прежде всего сподвижников царизма – тех представителей власти, которые непосредственно заинтересованы в поддержании существующего деспотического строя, строя, оправдывающего и требующего их участия в управлении страны, сделать их ответственными за их деятельность, карая все, клонящееся ко вреду родины… Систематически, разумно направляя свои удары, партия устрашит и дезорганизует правительство, у которого народ сумет вырвать принадлежащие ему права. Партия не прекратит своих действий, пока не добьется Конституции, наиболее удобной для основной идеи пролетариата. Поэтому партия не остановится на полпути. Добившись сначала Конституции только либерально-буржуазной, она принудит правительство дать рабочую Конституцию. Боевая роль партии кончится в тот день, когда в России будет провозглашена полная свобода… Только при наличии рабочей Конституции возможно приготовить пролетариат к полной революции, к замене капиталистического строя социалистическим.

Партия, которая может добиться политической свободы, есть. Эта партия не организована, не объединена приемами тактики, не сформулировала своей программы, не сознала себя партией, не связана воедино; она разбросана по всем углам России, рассеяна в слоях интеллигенции, народа, – но она есть, ибо есть те элементы, из которых партия должна состоять…»

И все те, кто признает себя социалистами, «должны: организовывать, вырабатывать приемы тактики, точнее формулировать самую программу, связывать воедино людей, бессознательно составляющих партию, – вот ваша ближайшая задача»…

Переходя к плану организации, авторы говорили:

«Наш план организации – федерация автономных местных групп, объединенных программой и практическими приемами, но имеющих свой местный центр, составленный из выборных представителей отдельных кружков. Этот местный центр, или комитет, руководясь общей программой, свободен, однако, применительно к местным особенным условиям видоизменять организацию; этот центр ведет свои местные дела и сообщается с другими комитетами посредством своих делегатов. Собрание делегатов от нескольких комитетов составляет высшую инстанцию – Совет партии. Этот Совет на непериодических съездах обсуждает все дела партии, вносит поправки в программу, вырабатывает общие правила тактики, решает моменты, наиболее подходящие для отдельных активных действий, и т. п.

Что касается личного состава кружков, то, отводя первое место пролетариату (рабочему и интеллигентному), мы все-таки распространяем агитацию и пропаганду на все слои русского населения. Наиболее активный элемент мы зовем на работу в пользу социализма вообще и политической свободы в частности. Наша главная надежда на молодежь; но участие людей, умудренных опытом, только подвинет вперед дело освобождения…»

Действия свои партия должна начать, лишь только сформируются ее организации в столице и в крупных центрах. «Чисто активная деятельность есть дело боевого отряда партии. Как самая опасная, самая тяжелая и самая важная в то же время, деятельность эта требует героев, людей способных идти на эшафот за свою идею. И потому боевой отряд составляется из добровольцев партии, которым партия дает свою санкцию, объясняя каждый отдельный террористический факт от имени всей партии в прокламациях. Итак: пока партия организуется – центр ее тяжести есть пропаганда и агитация; когда партия выступит на открытую борьбу, центр ее тяжести переносится на боевой отряд, и тогда партия, не оставляя пропаганды и агитации, главным образом направит свои средства на помощь боевому отряду. Затем, когда у нас будет отвоевана политическая свобода, центр тяжести переносится снова на пропаганду и агитацию; а боевой отряд останется на страже Конституции…»

Вся работа партии делится на два вида деятельности – мирная и военная. «Виды мирной деятельности в пользу партии такие:

а) пропаганда среди интеллигенции, т. е. 1) распространение нашей литературы среди молодежи; 2) организация кружков самообразования и взаимопомощи учащейся молодежи; 3) организация легальных и нелегальных библиотек; 4) организация касс на революционное дело;

б) пропаганда в среде рабочих с такими же организациями кружков, как и среди интеллигенции;

в) пропаганда в народе;

г) пропаганда в войсках;

д) агитация везде в пользу идеи политической свободы;

е) печатное дело;

ж) разведочное бюро партии.

Вообще подготовительная работа партии есть работа мирная. Затем, когда военный отряд начнет свои действия, мирная дружина будет его помощницей, и ее главная задача на то время: создать прессу, которая бы влияла на общество, объясняя ему цель и причину действий боевой дружины. О видах боевой деятельности мы не говорим, т. к. это уже дело наиболее конспиративное…»

В конце брошюры был высказан такой взгляд на социал-демократов: «На социал-демократию мы смотрим как на братьев: цель одна, но пути различны. Идея социал-демократии получит право гражданства в России не раньше, как при наличии политической свободы, а пока мы будем делать свое, а социал-демократы пусть делают свое: пусть организуют сколько можно, пусть приучают массы к протесту, к борьбе с капитализмом, пусть улучшают экономическое положение масс. Мы будем помогать им левой рукой, ибо правая уже занята мечом. Наша партия для России – партия настоящего. Партия социал-демократии – партия следующего за нами периода времени. В этом вся разница…»[19]

Такова была программа складывавшейся в Минске широкой организации социалистов-революционеров. Террору в ней отводилось выдающееся место.

«Свобода» была отпечатана в минской типографии весною 1900 года, когда была отпечатана и первомайская партийная прокламация террористического характера, получившая широкое распространение по городам Москва, Санкт-Петербург, Киев, Одесса. В то время это был первый громкий призыв общества к политической борьбе с правительством, призыв к террору.

Дела партии развивались. В 1900 году она имела уже свои группы в Минске, Белостоке, Екатеринославе и Житомире; имела сторонников в Двинске, Бердичеве и в Петербурге. Но в том же году 18 апреля партийная типография была арестована, хотя и без работавших в ней. Работавшие в ней Гатовский, Каплан и Рубин скрылись, после чего первые два поставили по соглашению с представителем харьковской группы Дьяковым типографию в Нежине. 5 марта 1900 года типография эта тоже была арестована, после чего были арестованы и Каплан с Гатовским.

После того была арестована и Клячко, и сама минская организация потерпела разгром. Потерпели некоторый урон и иногородние группы.

Как на образование описанной партии, так и на всю ее работу до первых арестов оказывали большое влияние проживавшие в то время в Минске Брешко-Брешковская и Гершуни.

Мещанка Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская участвует в русском революционном движении с 1873 года. В 1874 году она в числе многих ушла в народ, была арестована, привлечена к делу «О революционной пропаганде в империи» и присуждена к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 5 лет. В 1881 году за побег вновь присуждена к каторжным работам на 4 года, а в 1896 году получила право повсеместного жительства в России, за исключением столиц и столичных губерний.

Вернувшись из ссылки осенью 1896 года, Брешко-Брешковская не замедлила вновь приступить к революционной работе и потратила первые годы по своем возвращении на разъезды по России в целях установления связей с разбросанными по разным городам старыми революционными деятелями. Поселившись временно в Минске, она начала горячую пропаганду среди молодежи, призывая ее к террору и работе среди крестьян.

Вместе с Гершуни она организовала транспортировку нелегальной литературы из-за границы. Первый полученный в Минске в количестве нескольких пудов транспорт включал в себя старые народовольческие издания, книжки социал-демократического характера и «Наши задачи». Получаемые транспорты разбивали на библиотечки, книжек по сто каждая, и развозили по России. В первый же год постановки этого дела минские деятели сумели развезти по разным городам до 50 библиотечек. За каждую библиотечку брали в среднем около 100 рублей.

Мещанин Герш Исаков-Ицков Гершуни (он же Григорий Андреевич Гершун, Гершунин), не принадлежавший формально к партии, работал на нее больше, чем кто-либо другой. Кроме постановки транспорта литературы, он организовал фабрикацию типографии, которая сдавалась затем разным революционным организациям, и организовал паспортное бюро, или изготовление нелегальных паспортов. Уже тогда в нем стал проявляться террорист-идеолог, террорист-практик. Он взял на себя работу отредактировать в Петербурге после отъезда Клячко брошюру «Свобода» и, выполняя это, придал ей более яркий революционный характер, чем она имела в первоначальной редакции вообще, в частности же, он исключил из брошюры то место, где заявлялось, что пропагандируемое брошюрой применение террора не касается особы государя императора. Он первый в то время наметил схему будущей боевой организации и, заражая своим фанатизмом пылкую молодежь, первый стал незаметно для окружающих вербовать людей, готовых на террористические выступления.

Аресты не помешали деятельности Брешко-Брешковской и Гершуни. Первая сумела своевременно выехать из Минска, Гершуни же хотя и был арестован, но, по неимению формальных улик, вскоре был освобожден из-под стражи. Тогда он не казался еще выдающимся революционером; в нем не видели еще того, кем он скоро показал себя, оставив дом, перейдя на нелегальное положение, сделавшись профессиональным революционером.

После минского разгрома отдельные группы Рабочей партии политического освобождения России продолжали еще существовать обособленно до лета 1902 года, когда они влились наконец в партию социалистов-революционеров.

Кроме описанных важнейших организаций социалистов-революционеров, были еще и следующие. С 1895 года вели социально-революционную пропаганду группы: пензенская, где работал известный затем боевик Павел Крафт, воронежская, сыгравшая впоследствии большую роль в деле объединения партии социалистов-революционеров, пермская и тамбовский кружок. В Саратове, после отъезда оттуда учредителей Союза социалистов-революционеров, продолжали пропаганду несколько кружков. Были группы, хотя и не совсем оформившиеся, в Полтаве, Одессе, Чернигове, Вятке, Владимире, Нижнем Новгороде, Екатеринославе и Курске. Сформировалась в 1900 году группа социалистов-революционеров и в Харькове; ею руководил опытный уже по работе в Киеве землемер Дьяков; в состав же входили различные интеллигенты и несколько студентов, все привлекавшиеся уже по делам политического характера.

На образование и распространение кружков социалистов-революционеров того времени большое влияние имели возвращавшиеся в середине 1890-х годов из сибирской ссылки революционеры-семидесятники, сохранившие свой революционный фанатизм и ненависть к существующему государственному строю. Вот как говорит об этом влиянии «стариков» один из нынешних членов партии социалистов-революционеров: «В середине 90-х годов начинают возвращаться в Европу революционеры-семидесятники. Большинство из них за время каторги и ссылки сумело сохранить всю силу убеждения, весь пыл своего первого выступления».

«Сибирь не заставила нас забыть трудовой народ, тюрьма не отбила у нас охоты служить его освобождению, – писала Е. К. Брешко-Брешковская. – Очутившись вновь на родине, старики всюду, где ни появлялись, становились центрами притяжения. Даже в тех случаях, когда они не могли проявлять особой деятельности, на окружающую молодежь действовало обаяние их непосредственной веры и непоколебимой верности социально-революционной идее. С другой стороны, из их живых рассказов революционная молодежь знакомилась с прошлым, училась любить и ценить это прошлое. Молодежь убеждалась, как глубоки корни этого прошлого и как поверхностно огульное высмеивание старины, которое им с легким сердцем прививалось марксистской литературой. Глубокое впечатление, производимое стариками, укрепляло критическое отношение к марксистской догме и поддерживало стремление к самостоятельной разработке больных вопросов»[20].

Из таких стариков, кроме упомянутой уже Брешко-Брешковской, выделялись Войнаральский, разъезжавший по России с агитационными целями и оказавший большое влияние на увлечение террором будущих боевиков партии социалистов-революционеров Покотилова и Доры Бриллиант; Валериан Балмашев, отец убийцы министра Сипягина, которому, по словам «Революционной России», «многие сотни юношей и девушек обязаны своею духовною жизнью»; Чернявская, квартира которой в Саратове представляла сборный пункт подпольной публики, в особенности революционной молодежи; Иванов-Охлонин, начинавший работать в каждом городе, куда только он попадал, и имевший большое влияние на образование одесской группы социалистов-революционеров; поселившиеся в Киеве Старынкевич и Дзвонкевич и начавший работать по Севастополю Емельянов.

Все они не только влияли идейно на молодых социалистов-революционеров, но уже позже, лично вступая в партию социалистов-революционеров, вносили в нее опыт прошлой революционной работы, придавали личному составу партии солидность, ее работе положительность и много способствовали отличной постановке революционной работы партии в первые годы ее существования.

Продолжали оказывать влияние на оживление революционной работы в России и наши эмигранты. Уже с 1896 года у проживавших за границей народовольцев все настойчивее и настойчивее стали раздаваться голоса о необходимости объединения и об издании одного руководящего для всех органа. Однако из-за вспыхнувших раздоров объединение не удавалось, орган же хотя и был задуман коллективно, но стал издаваться единолично Бурцевым под именем «Народоволец». Журнал призывал всех работающих в России и за границей революционеров к возрождению «Народной воли», к борьбе с существующим режимом.

«Нашей ближайшей задачей, – писалось в нем, – является уничтожение самодержавия, передача всех общегосударственных дел из рук современной бюрократии в руки правильно выбранных народных представителей, федеративное устройство государства, широкое областное и местное самоуправление, обеспечение за всеми личных прав: права слова, печати, свободы личности, национальности и т. д.

В области экономической мы будем защищать и поддерживать все, что приближает нас к осуществлению конечного социалистического идеала. Для достижения этих целей мы признаем все средства, которые будут действительны для борьбы с современным русским правительством – от самых мирных, культурных до резко революционных, смотря по условиям места и времени. Скажем словами покойного Степняка: „Мы революционеры не только до прямого народного восстания, но до военных заговоров, до ночных вторжений во дворец, до бомб и динамита“».

Первый номер «Народовольца» вышел в апреле 1897 года. В том же году вышли второй и третий номера, которые давали апологию «Народной воли» и являлись сплошным призывом к террору. Третий же номер, кроме того, содержал в себе и призыв к цареубийству, почему он и был конфискован в Англии, сам же Бурцев был арестован, привлечен к ответственности и по приговору Центрального уголовного суда в Лондоне от 11 февраля 1898 года был присужден к принудительным каторжным работам на 18 месяцев. Процесс Бурцева имел те результаты, что английское общество, узнав о действительных целях русских народовольцев, стало сдержаннее в своих симпатиях к ним. Следствием же такой перемены общества было то, что финансовые дела Фонда вольной русской прессы от этого очень пострадали; из Общества друзей русской свободы многие англичане ушли, журнал же «Свободная Россия» должен был прекратиться изданием.

В то же время группа Житловского или заграничный Союз русских социалистов-революционеров, считавшийся для заграницы представителем работавших в России социалистов-революционеров, продолжал хоть изредка выпускать газетку «Русский рабочий» и издал несколько брошюр «Социально-революционной библиотеки». Выпущенный впервые в 1894 году «Русский рабочий» издавался по февраль 1899 года, когда вышел последний его номер – № 11, представлявший брошюру в 48 страниц. Первый выпуск социально-революционной библиотеки, брошюра «Социализм и борьба за политическую свободу» вышла в 1898 году. Это была программная брошюра для социалистов-революционеров, автор которой задался целью «наметить те основные элементы, которые должны лечь в основу конкретного объединения борьбы за социализм и политическую свободу». Об этой программе социалистов-революционеров социал-демократический орган «Рабочее дело» № 1 (апрель 1899 года) дал такой отчет: «Программа г. Григоровича – окрошка, состоящая из подогретых народнических идей, даже и таких, которые за негодностью были отброшены группою старых народовольцев еще в 1892 году, – и плохо понятых социал-демократических требований. У землевольцев он берет для своей программной окрошки „земледельческие классы, как те общественные слои, интересы которых должны стоять на первом плане социально-революционной деятельности“, у „Народной воли“ – террор, „то могучее орудие борьбы, с помощью которого партия может добиться необходимой для нее политической свободы“, а у социал-демократов – „класс промышленных рабочих, как главную точку приложения интеллигентных социально-революционных сил“»[21].

Кроме указанной брошюры, заграничный Союз издал книжку Лаврова «Из рукописей 90-х годов» и брошюру «Наши задачи» (1900), которые были последними изданиями Союза. В 1901 году Союз, как будет указано ниже, прекратил свое существование.